Лунное затмение позволило взглянуть на Землю как на экзопланету

Испанские астрофизики опубликовали результаты любопытного эксперимента, который, как они утверждают, увеличивают шансы успешного поиска внесолнечных планет с органической жизнью. Полученный ими спектр солнечного излучения, прошедший через атмосферу Земли и отраженный от Луны, содержал подписи молекулярного кислорода, озона, водяного пара, метана и углекислого газа.

Этот эксперимент был выполнен с помощью спектроскопической аппаратуры телескопа «Гершель» (William Herschel Telescope) и Северного оптического телескопа (Nordic OpticalTelescope), установленных в обсерватории Рок-де-лос-Мучачос (Roque de los Muchachos Observatory) на канарском острове Ла Пальма.

Сейчас в астрономические каталоги внесено свыше 350 внесолнечных планет, и это число непрерывно растет. Примерно каждая шестая экзопланета в своем орбитальном движении периодически проходит между своей звездой и Землей и в это время частично перекрывает звездное излучение (такие планеты называют транзитными). В это время незначительная доля звездного света сначала пронизывает планетную атмосферу, а затем возвращается в открытый космос. В результате в нём появляются линии поглощения атмосферных газов, которые иногда удается зарегистрировать на Земле. Таким способом в 2007 году в атмосфере высокотемпературной газовой планеты-гиганта («горячего Юпитера») HD 189733b были обнаружены водяные пары, а в 2008-м — метан и двуокись углерода.

Конечно, «горячие Юпитеры» не слишком перспективны в плане поисков космической жизни. Для этого куда больше подходят каменистые тела земного типа с приемлемой температурой поверхности и атмосферы. Многие астрономы надеются, что уже в следующем десятилетии в атмосфере хотя бы одной-двух таких планет будут найдены молекулы кислорода, воды и простейших органических соединений.

Однако здесь возникает вполне очевидная проблема. Степень уменьшения светового потока пропорциональна квадрату отношения линейных размеров затмевающей планеты и затмеваемой звезды. Если диаметр планеты равен одной десятой диаметра звезды (таково соотношение геометрических параметров Юпитера и Солнца), она перекроет один процент звездного света. Планета земных габаритов уменьшит видимую яркость звезды вроде Солнца еще в сто раз слабее, всего лишь на сотую долю процента. Ныне существующая фотометрическая и спектроскопическая аппаратура как наземного, так и космического базирования скорее всего не сможет собрать информацию о составе атмосфер всё еще не открытых экзоземель (единственная известная на сегодняшний день внесолнечная планета приблизительно земного размера слишком горяча, чтобы претендовать на это звание).

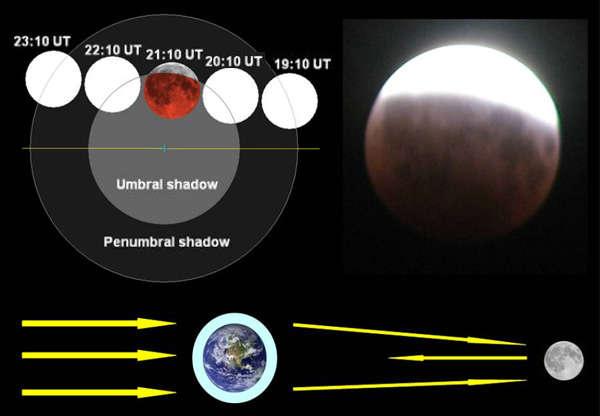

Пока даже не ясно, будет ли это по силам гигантскому космическому телескопу имени Джеймса Уэбба, запуск которого намечен на 2014 год. Энрик Палле и его коллеги из Канарского астрофизического института полагают, что будет. Исследователи смоделировали процесс спектроскопического анализа атмосфер транзитных планет с помощью нашего естественного спутника — Луны. Точнее, они выполнили спектральный анализ солнечного света, отраженного от поверхности Луны во время частного лунного затмения 16 августа 2008 года. Это излучение по пути к Луне прошло через земную атмосферу и потому изменило свою спектральную структуру. В ходе анализа испанским ученым удалось вполне надежно выявить в нём спектральные подписи молекулярного кислорода, озона, водяного пара, метана и углекислого газа. И, что самое важное, четкость этих подписей заметно превысила ожидаемые результаты, полученные на основе теоретических вычислений (особенно для метана). Поэтому Палле и его соавторы полагают, что аппаратуру телескопа имени Джеймса Уэбба вполне можно будет настроить на эффективный анализ атмосферного состава внесолнечных планет земного типа.

Авторитетный специалист в этой области Джованна Тинетти из лондонского Университетского колледжа в комментарии к статье испанских коллег даже допустила, что в принципе на такое способен и недавно отремонтированный Космический телескоп имени Хаббла. Правда, в этой связи нельзя не повторить, что поиски экзоземель всё еще не увенчались успехом. Однако недавно к ним подключился новейший космический телескоп Kepler, запущенный с мыса Канаверал 6 марта нынешнего года. Он оснащен чрезвычайно чувствительным фотометром, позволяющим отслеживать транзитные планеты небольших размеров. При умеренном везении к моменту запуска телескопа имени Уэбба «Кеплер» сможет отыскать хотя бы одну экзопланету, реально похожую на Землю.

Остается добавить технические детали. Земная атмосфера пропускает из космоса отнюдь не любые электромагнитные излучения (например, она экранирует почти весь ультрафиолет, рентген и гамма-лучи). Однако она открыта для волн с длинами от 300 до примерно 2500 нанометров — это весь видимый спектр с прилегающими участками ультрафиолета и ближнего инфракрасного диапазона. Все эти излучения рассеиваются на флуктуациях плотности атмосферных газов, размеры которых многократно уступают длинам их волн. Такой тип рассеяния называется рэлеевским. В первом приближении его интенсивность (или, выражаясь формально, эффективное сечение) обратно пропорциональна четвертой степени длины волны света (точная зависимость несколько сложнее). Поэтому кванты коротковолнового участка солнечного излучения рассеиваются в земном воздушном бассейне много сильнее длинноволновых фотонов. Из-за этого небо нам кажется голубым — естественно, когда мы не смотрим на Солнце. По той же причине Земля предстает окрашенной в голубые тона при наблюдении из космоса.

Исследователи из группы Палле анализировали солнечный свет на участке от 340 до 2400 нанометров. По пути к Луне он прошел через земную атмосферу «по касательной», так что длина его пути многократно превысила толщину атмосферы. Благодаря рэлеевскому рассеянию его интенсивность в диапазоне от 300 до 600 нанометров сильно упала по сравнению с интенсивностью света, непосредственно отраженного от Земли в космическое пространство (эта разница хорошо видна на нижней диаграмме, где первый спектр представлен черной ломаной линией, а второй — синей; спектральные характеристики непосредственно отраженного от Земли света получены в результате анализа пепельного света Луны). Из-за этого наиболее четкие пики поглощения воды, кислорода, метана и двуокиси углерода были зарегистрированы на длинах волн, превышающих 1000 нанометров (верхняя диаграмма).

Насколько представителен этот эксперимент? Как считают авторы работы в Nature, собранные ими данные позволяют рассчитывать, что космическая платформа с возможностями инфракрасного телескопа имени Джеймса Уэбба сможет идентифицировать пики этого типа при спектральном анализе излучения землеподобных транзитных планет, обращающихся вокруг звезд в радиусе 30 световых лет от Солнца. При этом делу сильно поможет, если сами звезды окажутся красными карликами спектрального класса М (тогда экранирующий эффект транзитной планеты достигнет максимума, что позволит легче выделить сигналы атмосферных газов). Палле и его коллеги утверждают, что в этом случае сигналы можно будет зарегистрировать уже после наблюдения двадцати-тридцати планетных транзитов.

Источник: Enric Pallé, María Rosa Zapatero Osorio, Rafael Barrena, Pilar Montañés-Rodríguez, Eduardo L. Martín. Earth's transmission spectrum from lunar eclipse observations // Nature. 2009. V. 459. P. 814–816. Doi:10.1038/nature08050.

Алексей Левин

-

Удивляет, почему астрономы, умные люди как бы, ищут "органическую жизнь".

И почему необходимым условием жизни считается кислород, вода и т.п.-

Почему ищут _ж_и_з_н_ь_ - надеюсь, понятно?

А теперь представьте себя астрономом и попробуйте предложить способы обнаружения _д_р_у_г_о_й_ жизни, неорганической.-

Правильнее сказать, сейчас не могут толком представить никакую другую жизнь, посему не могут и условия для этой другой жизни придумать, чтобы что-то сколь-либо осмысленно искать. Возможно, и ту что есть представить не могли бы, не будь её столько кругом.

-

Ну почему нельзя? Подменяйте C на Si ;-) Или вместо O - S...

Реакции очень похожи... Какой материал под рукой был - такая и жизнь...-

Далеко не все реакции похожи, а фундаметальные, вроде фотосинтеза, так и вовсе повторить не получится.

Хотя бы потому, что диоксид углерода - газ, а диоксид кремния - твердое вещество :)

И сероводород - вовсе не такой хороший растворитель, как вода, не говоря уже о том, что у него температура кипения -60С.-

Вот поэтому подобная жизнь и не будет кислородной. И фотосинтез заменит какой-нибудь хемосинтез. В любом случае, мои предположения РОВНО настолько же безумны, как и поиск жизни, идеально подобной нашей.

-

А искать жизнь по вашим безумным предположениям было бы уже безумным в квадрате - перебор степени безумия. Ведь в ваши жизни могут иметь совершенно любые параметры, и буквально всё что угодно на входе и выходе можно интерпретировать как жизнь.

-

Пример с пьяным, ключем и фонарём именно в контексте поиска внеземных сигналов и рассмотрен в знаменитейшей книжечке "Смотри в корень". Вывод, сделанный там: смотреть под фонарём - это правильно, пока нет идей лучше.

-

Американцы слишком рано полетели на Луну и дискредитировали тем самым это направление. Лет на 20 позже и, возможно, уже сейчас на Луне была бы база.

Мысль, в общем, в том, что не стоит делать громких заявлений (особенно для получения финансирования), если не уверен хотя бы в частичном успехе.-

Ничего подобного. Американцы начали свою лунную программу потому, что им перо вставили запуском первого спутника и полетом Гагарина. Если бы они не вбухали таких миллиардов в лунную гонку, им только оставалось бы смотреть, как наши туда высаживаются. Потому как обе лунные программы, и американская и наша, были насквозь идеологизированы. Как вы думаете, почему наша лунная программа была прекращена? Потому что смысл в ней отпал. Хотя лететь были и мы практически готовы, оставалось чуть-чуть. А так - вся техника была уничтожена, все наработки в этом направлении свернуты.

-

Всё верно, только проблема в том, что на тот момент затраты на полёт на Луну составили 5% ВВП (если я правильно помню).

Сегодня (вероятно) затраты могли бы составить на пару порядков меньше, но уже нет идеи-

С чего Вы взяли, что идеи нет? Посмотрите: сейчас на Луну устремились и Китай, и Япония...Наши как-то намекали, что новый корабль (вместо Клипера который) будет универсальным - сможет летать и на МКС и к Луне. Американцы - да, строить на Луне базу вроде передумали. Но LRO запустили....с целью найти в полярных кратерах воду. Они утверждают, что приоритет отдан Марсу...ну, а как получится на самом деле - узнаем в ближайшее десятилетие.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Органическая жизнь, это почти как молочное молоко :)

Кстати, зачем астрономы ищут жизнь тоже не очень понятно - не их это профиль как бы-

Почти совсем :) Ведь теперь есть и соевое молоко, брр.

А чей? Кто еще хоть что-нибудь ищет в дальнем космосе? Найти еще одну жизнь будет величайшим открытием человечества, разве нет? Помните,

"- И что же, по вашему мнению, является самым важным открытием за все эти тринадцать лет?

- Сам факт Посещения."

-

-

Вообще-то, специально, жизнь астрономы не ищут. Просто описаная методика позволяет сделать вывод о наличии (или отсутствии) спектров органики в транзитном свете. А планета с такими характеристиками представляет интерес уже с других точек зрения...хотя бы для разрешения парадокса Ферми. Не будете же Вы требовать от астрономов узколобости и зашорености....мол, вот тебе телескоп, иди звездочки считай....Что такое? Галактику открыл? Безобразие! Тебе за что деньги платят? За звездочки? Вот и считай звездочки! А галактики - это буржуинские происки!

Если бы астрономы так работали...мы бы до сих пор на плоской земле "жили" бы))))).-

Методика позволяет "зондировать" состав атмосфер экзопланет. И это круто. А вот говорить, что это, мол, поиски жизни - .... не хорошо :)

-

Почему же нехорошо? Наоборот, это очень интересно. Просто Вы прошлись по поводу того, что астрономы - и вдруг занялись "несвойственной" для них работой. А я Вашу мысль довел до абсурда( если Вы еще этого не поняли).Мне продолжать?

-

Нет :) я не по поводу того, что астрономы занялись несвойственной работой (астробиологов пока нет, а жаль :)), а по поводу непомерного антропоцентризма, который культивируется в том числе и подобными "высказываниями".

-

А причем тут антропоцентризм? В том, что идет поиск органики, но не ищется жизнь, основанная на другой химии? Но сразу спрошу: а такая химия есть? Я имею ввиду, конечно, полную теорию "другой биохимии"?

Здесь уже приводили пример с заменой C->Si и O->S. Может, это даже интересно, создать такую "новую биохимию". Но, напомню, мы еще и со своей толком не разобрались. Полагаю, выстроить такую терорию, причем досконально ее проработать будет на несколько порядков сложнее, чем разобраться в "своей". Поэтому ничего удивительного, что ищут в первую очередь то, о чем имеется хоть какое-то представление.

Воображение и полет мысли, конечно, вещь прекрасная, но все-таки все должно основываться на реальных технологиях. В качестве примера приведу авиацию. Сколько веков человек мечтал полететь, как птица? А полетел только после появления сопромата, создания термодинамических циклов и развития газовой динамики.-

А не нужна "другая биохимия" - всё равно в телескоп её не разглядеть :)

И не стоит сразу пытаться "найти" её на далёких звёздах - лучше было бы попытаться сначала понять есть ли она, к примеру, на Венере или Титане (подходящие кандидаты на мой взгляд) ;) А не обстреливать что ни попадя "железными болванками"....-

Почему же не стоит? Очень даже стоит, тем более научные приборы это позволяют сделать. Немного пофантазируем. Если на одной их экзопланет найдутся следы органики в спектре, интерес к этой планете возрастет немеряно. Это вызовет новые исследования...и глядишь, появятся новые приборы и методики, которые позволят лучше разобраться в том, что происходит у нас "дома" - в Солнечной системе!

Про Титан однозначно не отвечу....А что касается Венеры...При тех температурах и давлениях, что царят там влизи поверхности, белковая жизнь невозможна. Кроме того, планета чрезвычайно обезвожена - а вода является одним из биомаркеров. И не обладает магнитным полем (читай - беззащитна перед жестким излучением). Конечно, в последнее время жизнь научила удивлять экстремальными формами....но не до такой же степени! Короче, я не думаю, что у Венеры есть шансы оказаться обитаемой даже на уровне стратосферных бактерий. Я буду потрясен, если это окажется иначе.-

Давайте пофантазируем, но более-менее обоснованно: какую, к примеру, "органику"; какую "органику" мы можем современными средствами засечь в Солнечной системе будь мы на альфа-центавре или тау-кита??

По поводу Венеры - а зачем обязательно вода??? Чем плох любой другой [средней силы, универсальный] растворитель? А при той плотности атмосферы жёсткое излучение, боюсь, "не актуально".

-

-

-

-

-

-

-

-

Что-то вы путаете. М - маленькие красные. Рентген откуда? Для жизни красный свет - это очень удобно.

Единственное, что возможно ультрафиолет как раз нужен (а возможно нет), в свете новости http://elementy.ru/news/431082 . А нужен чтобы осталось лишь 4 нуклеотида, как произошло на Земле.-

> Что-то вы путаете. М - маленькие красные. Рентген откуда?

Эффект динамо. Вращаясь, звезда образует магнитное поле, ловит в него ионизированный газ, разогревает его до миллионов градусов и он начинает излучать рентген и УФ. Народ утверждает, что красные карлики рождаются быстро вращающимися и этот эффект в них хорошо проявляется. (ссылка постом ниже).

Дональдом Броунли вообще считает, что минимально пригодными для жизни являются звёзды класса K1.

-

-

> Красные карлики как раз светят очень мягко, рентгена там не водится.

И рентген и УФ.

"Still, life might not be a picnic around a red dwarf. Several times per day flares shoot off the star, causing the UV radiation to jump by 100 to 10,000 times normal. For several minutes, the star appears blue instead of red. This increased radiation could sterilize the surface of a nearby planet."

(http://www.msnbc.msn.com/id/30136580/)

P.S. Причины, почему ищут короткопереодичные планеты, как раз понятны. Но жизнь там искать...-

Вы, вероятно, имете в виду звезды типа EV Lacertae, которые и в самом деле порождают мощные вспышки, генерирующие жесткие излучения. Такие красные карлики имеются, но они, согласно наблюдениям, в явном меньшинстве. В данном же случае речь идет о типичных (то есть, спокойных) красных карликах.

-

Не я. :) Я ведь сварщик не настоящий, каску на стройке нашёл. :) Вижу только что пишут:

"Red dwarfs - also called M dwarfs - are between 7 and 60 percent as massive as our sun. Their lower mass means they don't burn as hot or as brightly, emitting less than 5 percent as much light as the sun. However, they have strong magnetic activity, which makes them relatively bright in X-rays and UV radiation and causes them to flare frequently."

Т.е. как бы имеется ввиду общий случай, а не какие-то отдельные типа звёзд. Упоминаемая там программа "Living with a Red Dwarf" вроде как цитируется на приличных сайтах. Да и сам хостится на приличном домене.-

"makes them __RELATIVELY__ bright in X-rays and UV radiation"

Во первых, Солнце светит в этих спектрах намного ярче. Во вторых, даже очень слабенькая атмосфера типа земной практически непрозрачна для ультрафиолета и рентгена. Поэтому все соответствующие обсерватории и выводят в космос. Кроме, разве что СОВСЕМ уж близкого ультрафиолета.

http://www.sciencenet.cn/upload/blog/images/2009/6/200964163156370.jpg -

Красивая картинка - а никто не пытался включить длинноволновый приемник в космосе? может что-то или кто-то излучает на длинных волнах? ;-)

-

Вы извините за прямоту, но видно, что физику в школе Вы не учили. Во-первых, земная атмосфера совершенно прозрачна для длинных волн, поэтому нет смысла тащить на орбиту радиотелескоп. А во-вторых, для длинных волн антенны имеют очень большие размеры))))) и поднять такую конструкцию в космос при уже упомянутом эффекте....ну дальше уже сами додумайте!

-

Вообщето оригинал картинки был создан NASA. И если NASA говорит, что в случае длинных волн, 70 метров плюс, земная атмосфера непрозрачна, я скорее склонен им верить, чем вам, уважаемый feb7. Но вы вполне можете придерживаться альтернативной от всех точки зрения. Даже не сомневаюсь, что с аргументацией на уровне мол специалисты НАСА "физику в школе не учили" переубедить вас не сможет никто. Линк здесь исключительно для остальных:))))

http://ipac.jpl.nasa.gov/media_images/screen_jpg/background/transgraphsmall.jpg

http://gallery.spitzer.caltech.edu/Imagegallery/image.php?image_name=bg004

http://ipac.jpl.nasa.gov/media_images/large_jpg/background/transgraph_colorized.jpg -

Картинки - это, конечно, хорошо, но давайте будем аргументировать физикой, а не верой. Окно прозрачности атмосферы в радиодиапазоне от 1 мм до 30 м. Более длинные волны отражаются и поглощаются ионосферой.

-

Давайте аргументировать. Я в качестве аргумента сослался на NASA. Если вы с feb7 утверждаете что атмосфера абсолютно прозрачна для длинных волн (десятки метров плюс), пожалуйста приведите ВАШИ аргументы(а не ВЕРУ!!!).

Или единственный способ, которым вы с feb7 можете аргументиуровать свою точку зрения, это утверждения, цитирую: "видно, что физику в школе Вы не учили"? В вашем a_b постинге вообще никаких аргументов не наблюдается.

Edit: хотя по здравому рассуждению, если вы, a_b, считаете данные NASA "верой", ваши "аргументы" будут мне пожалуй не интересны.-

Можете медаль "орден Сурового" себе повесить. На картинке исполненной в NASA, на которую Вы ссылаетесь, совершенно по буржуйски все изображено задом наперед. Обычно этот график строят в координатах: по оси ординат отношение мощностей приходящего излучения и достигшего поверхности земли, а по оси абсцисс - логарифм частоты электромагнитных волн. На этом рисунке почему-то по оси абсцисс отложены длины волн, да еще без соблюдения масштаба. Так что ссылаться на этот рисунок, как на последнюю истину, я бы не отважился. Могу сослаться на весьма простым языком изложенный материал http://comet.sai.msu.ru/~gmr/course/index.htm, где, тем не менее, изложены все основные принципы радиоастрономии.

Вам a_b уже отметил, что радиоволны длиной свыше 30 метров полностью отражаются ионосферой, что позволяет их использовать на Земле для сверхдальней радиосвязи. Кроме того, физику излучения и приема таких волн не обманешь, и поэтому приходится строить гиганские антенны, и не менее громоздкие трансиверы. В то же время количество информации, которое может быть передано по такому каналу очень мало, и уменьшается с ростом длины волны. Все эти (и другие) причины позволили мне сделать вывод о нецелесообразности тащить на орбиту такую штуку, как длиноволновый приемник. Я полагаю, что буржуи из НАСА думают точно также. Впрочем, сами у них спросите.

-

-

-

-

-

-

-

-

Последние новости