У болезни Паркинсона и старения общие причины

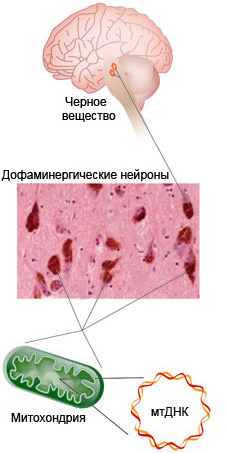

Недавно две группы ученых убедительно доказали, что одной из причин старения и болезни Паркинсона являются дефектные митохондрии, быстро размножающиеся в нейронах головного мозга и приводящие к их дегенерации. Дефектными они становятся в результате соматической мутации — удаления участка митохондриальной ДНК. Однако остается неясным, почему с возрастом дефектные митохондрии появляются в определенных нейронах головного мозга.

Пока нет общепринятого мнения о причинах старения. По одной из гипотез, старение и смерть индивидуумов, не способных более к размножению, выгодно для вида, поскольку экономятся ресурсы (пища, территория), необходимые для молодых, более полезных для существования всего вида особей. Хотя не известно точно, сколько генов задействовано в этой программе старения и как они взаимодействуют, но, детально изучив их, можно попытаться заблокировать механизм старения.

Согласно же другой гипотезе, старение — результат действия сотен или даже тысяч вредных генетических признаков, которые начинают проявляться лишь по окончании репродуктивного периода. Мы будем называть их DILL-признаки (DILL — от англ. Deleterious In Late Life), или DILL-аллели.

Почему эти DILL-признаки накапливались в течение эволюции? Выделяют три возможные причины (Cortopassi 2002). Во-первых, численность популяции на протяжении большей части эволюции человека была крайне низкой (примерно 10 000), в связи с чем случайные процессы сильно влияли на эволюцию генов человека и приводили к закреплению множества вредных аллелей. Недавнее резкое увеличение численности популяции еще не отразилось на эволюции генов человека.

Во-вторых, мутация, проявляющаяся лишь после репродуктивного периода, очень слабо влияет на приспособленность организма (число детей) и поэтому может распространиться в популяции случайным образом, без влияния естественного отбора.

И в-третьих, даже если предположить, что DILL-мутации как-то влияют на приспособленность (например, мудрые советы пожилых людей обеспечивают лучшую выживаемость их детей и внуков), естественный отбор не мог элиминировать эти мутации, поскольку в древней человеческой популяции средняя продолжительность жизни была низкой. За 5 миллионов лет могло накопиться множество мутаций, вызывающих ухудшение слуха в 50 лет, ослабление памяти в 55, болезнь Паркинсона в 60, дряблость кожи в 65... Все они находились в полной безвестности, пока примерно 10 000 лет назад человек не занялся земледелием, продолжительность его жизни увеличилась, и все эти DILL-мутации стали проявляться. Начиная с этого момента человек стал умирать преимущественно от внутренних причин

Однако гены накопили DILL-мутации неравномерно, поэтому и потенциальная вредность от этих генов в старости будет разная. Например, митохондриальные гены (те которые содержатся в митохондрии, наследуемой через цитоплазму яйцеклетки от матери) должны содержать много DILL-мутаций. Это объясняется тем, что в связи с гаплоидностью, цитоплазматическим наследованием и отсутствием рекомбинации митохондриальные гены обладают низкой эффективной численностью, поэтому на их эволюцию сильно влияют случайные факторы и слабо влияет естественный отбор. В результате дрейфа генов в малочисленной популяции митохондриальных генов могут фиксироваться неоптимальные аллели, содержащие вредные мутации.

Кроме того, митохондрии обладают повышенным темпом мутирования, что увеличивает вероятность появления новой соматической мутации в течение жизни человека. Но, поскольку в каждой клетке содержатся тысячи митохондриальных геномов (в среднем около 2000), они создают генетическую избыточность, и один появившийся мутант, сосуществуя с нормальными митохондриальными геномами, не может сильно повлиять на приспособленность клетки. Дальнейшая судьба мутантного генома зависит от соотношения сил на внутриклеточном и межклеточном уровнях (Taylor 2002).

Внутри клетки митохондриальные геномы конкурируют друг с другом. Геномы, которые быстрее реплицируются, увеличивают свою численность внутри клетки и вытесняют медленно-размножающихся конкурентов. Если у одного генома произошла крупная делеция (вырезание участка ДНК), то он становится нефункциональным (так как производится меньше АТФ — энергетической молекулы, необходимой для ускорения большинства биологических реакций), но зато коротким и быстро размножающимся — и такой эгоистичный геном победит во внутриклеточной борьбе.

Однако межклеточный уровень конкуренции ставит всё на свои места: клетка, в которой мутантные митохондриальные геномы достигли высокой концентрации, менее жизнеспособна и медленнее делится по сравнению с клеткой с нормальными митохондриальными геномами, и мутантные геномы элиминируются из организма вместе со своей клеткой.

Важно отметить, что порог проявления патогенного эффекта мутантного генома варьирует в зависимости от энергетической потребности клетки. Так, ткани, сильно зависящие от митохондриального метаболизма (мышцы, сердце и нервная система) более чувствительны к накоплению мутантных геномов и, значит, имеют самый низкий порог.

Помимо своей высокой энергетической емкости нервная ткань характеризуется чрезвычайно медленным делением клеток, что приводит к тому, что межклеточный уровень отбора оказывается слабее внутриклеточного и с большой вероятностью может проявиться патогенный эффект, вызванный мутантными митохондриальными геномами.

Исследуя мутации в митохондриальной ДНК (мтДНК) нейронов мозга, две независимых лаборатории (Bender et al. 2006; Kraytsberg et al. 2006) получили интересные результаты о причинах старения и болезни Паркинсона — одной из основных нейродегенеративных болезней старости, характеризующейся нарушением планирования действий, что выражается в акинезии (ограничение произвольных движений), ригидности (повышение мышечного тонуса) и тремор конечностей (дрожание). Результаты их работы опубликованы в майском номере Nature Genetics.

Объектом исследований был головной мозг умерших людей, а именно участок под названием черное вещество (substantia nigra). Черное вещество находится в базальных ганглиях головного мозга (под корой больших полушарий), основная функция которых — регуляция произвольных движений: перехода от замысла (подготовки действия) к выполнению выбранной программы действия. При паркинсонизме происходит дегенерация нейронов черного вещества, выделяющих дофамин и регулирующих таким образом работу базальных ганглиев в целом. Конкретная причина дегенерации дофаминергических нейронов до сих пор была неизвестна.

Техническим ноу-хау, позволившим сделать новые открытия, оказалась возможность исследования мутаций в митохондриальной ДНК (мтДНК) и доли мутантных геномов в каждом конкретном нейроне черного вещества, а не во всей нервной ткани.

Исследования нейронов черного вещества показали быстрое накопление делеций с возрастом. Оказалось также, что некоторые нейроны имеют сильный дефицит

Важно отметить, что разные нейроны содержат уникальные делеции, что говорит о соматическом происхождении этих мутаций в нейронах. Интересно, что нейроны, выделенные из соседней области головного мозга (гиппокамп) старых индивидуумов не показывали высокого уровня делеций. Возможно, повышенная фоновая активность нейронов черного вещества сопряжена с образованием активных форм кислорода, которые, являясь мутагенами, приводят к образованию делеций в мтДНК. Активные формы кислорода могут появляться также и при метаболизме дофамина. Основываясь на этом предположении, для предотвращения появления делеций врачи предлагают обрабатывать нейроны черного вещества антиоксидантными препаратами.

Итак, соматические делеции в мтДНК играют важную роль в деградации нейронов при старении и болезни Паркинсона. Поскольку делеции появляются независимо в разных нейронах черного вещества примерно в одно и тоже время и затрагивают примерно одно и то же место, скорее всего существуют определенные

Другая потенциальная DILL-мутация может находиться в митохондрильной ДНК-полимеразе — ферменте, который реплицирует мтДНК. Мутантная форма данного фермента приводит к большому числу ошибок при репликации мтДНК, и линии мышей с таким ферментом страдают от раннего старения из-за накопления большого числа мутаций в мтДНК (Trifunovic et al. 2004).

Скорее всего, болезнь Паркинсона, как и старение, может быть вызвана многочисленными причинами. Например, мутация в ядерно-кодируемом гене альфа-синуклеине приводит к слипанию мутантных белков и образованию цитоплазматических включений, характерных для болезни Паркинсона (Polymeropoulos et al. 1997). Сходный эффект проявляется при нарушении у мышей автофагии — процесса удаления старых белков из цитоплазмы клеток (Hara et al. 2006).

Успех в изучении и лечении каждой из причин болезни Паркинсона и старения вносит свой вклад в общее дело борьбы с этим недугом. Впервые болезнь Паркинсона была описана в 1817 году Джеймсом Паркинсоном. Через век — в 1919 году — была предложена заместительная терапия посредством введения в кровь предшественника дофамина, что компенсирует функцию дегенерировавших нейронов черного вещества. В наше время научно доказана причина дегенерации нейронов и обсуждается возможность предотвращения появления этих делеций посредством антиоксидантов (Bender et al. 2006; Kraytsberg et al. 2006). Хочется верить, что к концу XXI века люди смогут приблизиться к причине еще ближе и научатся удалять DILL-мутации непосредственно из генома.

Источники:

1) Bender et al. High levels of mitochondrial DNA deletions in substantia nigra neurons in aging and Parkinson disease // Nature genetics. 2006. V. 38. P. 515-517.

2) Kraytsberg et al. Mitochondrial DNA deletions are abundant and cause functional impairment in aged human substantia nigra neurons // Nature genetics. 2006. V. 38. P. 518-520.

3) G. Manfredi. mtDNA clock runs out for dopaminergic neurons // Nature genetics. 2006. V. 38. P. 507-508.

См. также:

В старении млекопитающих виноваты клеточные мутации, отвечающие за апоптоз, «Элементы», 15.07.2005.

Дополнительные источники:

G. A. Cortopassi. 2002. A neutral theory predicts multigenic aging and increased concentrations of deleterious mutations on the mitochondrial and y chromosomes (PDF, 49 Кб). Free radical biology & medicine. V. 33. P. 605–610.

E. A. Schon, R. Rizzuto, C. T. Moraes, H. Nakase, M. Zeviani, S. DiMauro. A direct repeat is a hotspot for large-scale deletion of human mitochondrial DNA. Science. 1989. V. 244. P. 346–349.

Trifunovic A., et al. 2004. Premature ageing in mice expressing defective mitochondrial DNA polymerase. Nature. V. 429. P. 417-423.

Taylor D.R., Zeyl C., Cooke E., 2002. Conflicting levels of selection in the accumulation of mitochondrial defects in Saccharomyces cerevisiae. PNAS. V. 99. P. 3690–3694.

Polymeropoulos M.H., et al. 1997. Mutation in the a-Synuclein Gene Identified in Families with Parkinson"s Disease. Science 276. P. 2045-2047.

T. Hara et al. 2006. Suppression of basal autophagy in neural cells causes neurodegenerative disease in mice. Nature. Published online 19.04.2006.

Константин Попадьин

-

Сразу вопрос: есть ли версия (но. 4), что старение и, в конечном итоге, смерть, наоборот, специально создана эволюцией, чтобы, коротко говоря, новое без помех сменяло старое?

-

Тогда мне непонятен механизм естественного отбора в этой ситуации...

Если предки, родившиеся в прежних условиях окружающей среды, были бы так же молоды, как и их потомки, лучше приспособленные к новой среде, то молодость предков никак не помогла бы им конкурировать с потомками и выжить.

Ведь естественная смерть в природе редка, часто встречается разве что в случае дубов, секвой, баобабов...:))-

Не понял фразы. Я думаю так. Те виды, в которых предки слишком долго жили и мешали своим устаревшим опытом и советами жизни популяции, проигрывали в конкуренции тем видам, где предки умирали вовремя.

-

:)))

А может, они наоборот, только выигрывали, вводя всех в заблуждение?:))

Ну и вообще, где тут механизм старения-то???

Эти "морально устаревшие особи", в таком случае, могли быть только убиты недовольной молодежью или хищниками:)), а не начинать вдруг стареть на клеточном уровне, по причине отсталости...-

> А может, они наоборот, только выигрывали, вводя всех в заблуждение?

Они-то, может, и выигрывали в личном плане. Но они относились к тому же виду, что и те, кого они вводили в заблуждение, поэтому вид в целом проигрывал.

> Ну и вообще, где тут механизм старения-то???

Как где? Обычная дарвиновская схема: отбор, а не причинно-следственная связь. У вида "А" старцы умирают вовремя, а у вида "Б" живут долго. Вид "А" выигрывает эволюцию у вида "Б". А уж чем обусловлены свойства вида "А", клеточными механизмами или чем-то ещё -- это вопрос технический.-

А за счет чего старцы будут создавать негативное влияние на выживание популяии/вида? Если они такие же здоровые и молодые, как и все, то о обузой для остальных не являются...Они являются обычными членами популяции...

Насчет устаревшего опыта...Так даже для людей, у которых развитие после отделения от животного мира шло очень быстро, опыт 70-летних старцев всегда ценился. Примите во внимание смертность от хищников - получите, что вечно прожить практически невозможно (даже в цивилизованном людском обществе!).

Если развивать вашу теорию, так и вообще получается, что виду эволюционно выгодно уменьшать продолжительность жизни своих особей вплоть до минимально необходимой для репродукции. Но если взять того же человека, то он живет куда больше 20-25-и лет (12 лет - половозрелость + 12 лет на доведение потомства до половозрелости) :) Тут я могу вспомнить разве что только некоторых рыб и насекомых, умирающих после откладывания яиц/икры...-

> А за счет чего старцы будут создавать негативное влияние на выживание популяии/вида?

Они будут давать неправильные (устаревшие) советы с большой уверенностью.

> опыт 70-летних старцев всегда ценился.

Ну так семидесяти же летних, а не ста семидесяти! Потому мы и живём примерно по 70 лет, что больше уже не надо.

> Примите во внимание смертность от хищников - получите, что вечно прожить практически невозможно

Ну про вечность никто и не говорит. Я думаю, природа для того и делает стариков немощными, чтобы фактор хищников на них всё более и более сказывался.

> Если развивать вашу теорию, так и вообще получается, что виду эволюционно выгодно уменьшать продолжительность жизни своих особей вплоть до минимально необходимой для репродукции.

Почему? В продолжительность жизни должно укладываться время, необходимое для репродукции, по крайней мере, трёх потомков, их взращивания и передачи им необходимого неустаревшего опыта. Столько люди и живут, на мой взгляд.

> Но если взять того же человека, то он живет куда больше 20-25-и лет (12 лет - половозрелость + 12 лет на доведение потомства до половозрелости) :)

Вероятность спаривания, скажем, в течение года, не равна 100%. Поэтому, после созревания, должно пройти несколько лет до первого спаривания. Потом потомок будет расти и его надо будет кормить. Затем должно пройти ещё несколько лет для спаривания во имя второго потомка и так далее.

Если расхождение и есть, то незначительное. Мой бытовой опыт говорит, что в среднем те, кто имеет несколько детей и кто не производил их с бешенной скоростью, как раз к старости и успевают воспитать последнего и передать ему свой опыт.-

Вернемся к главному:)

>Ну про вечность никто и не говорит. Я думаю, природа для того и делает стариков немощными, чтобы фактор хищников на них всё более и более сказывался.

Возьмите каких-нибудь кишечнополостных из кембрийского периода.

Какой смысл эволиции исключать генетические линии с большей, чем обычная, продолжительностью жизни особей, если при изменении солености воды, появлении нового хищника и пр. неприспособленные особи просто погибнут, будь они хоть невероятно молоды!

Приведу другой пример. Почему мозг человека, орган жиненно важный, не чувствует прикосновений, почему в нем нет нервных окончаний и его можно резать без наркоза? Уж не потому ли, что отбор целенаправленно уменьшал количество этих нервных окончаний по какой-то таинственной причине? Или почему он не оставил какое-то необходимое количество, чтоб особь чувствовала, что мозг поврежден? Просто этот признак (тактильная чувствительность мозга) эволюционно незначим, преимуществ не дает - если тебе вскрыли череп, то ты умрешь, независимо от количества нервных окончаний в мозгу!:)) (про медицину и пр. человеческие изобетения речь, разумеется, не идет)

По-моему, для эволюции природой были "нарочно придуманы", скорее, размножение и изменчивость, так как они дают материал для отбора...:)) А не старение и смерть, которые удаляют "морально устаревший" генетический материал из популяции при том, что он и сам уйдет со смертью особей, неприспособленных к новым условиям. Просто ну не было особого эволюционного смысла в появлении супермеханизма абсолютной защиты от свободнорадикального окисления основных клеточных структур и пр. "первопричин" старения. Слишком они незначительны для выживания вида, если особь успевает произвести и вырастить потомство. Потому причины старения так и остались в живых организмах.-

> Возьмите каких-нибудь кишечнополостных из кембрийского периода. Какой смысл эволиции исключать генетические линии с большей, чем обычная, продолжительностью жизни особей, если при изменении солености воды, появлении нового хищника и пр. неприспособленные особи просто погибнут, будь они хоть невероятно молоды!

Даже, если условия не изменятся и они будут нормально себя чувствовать, они всё равно будут мешать, так как будут съедать подходящую для молодых еду и снижать устойчивость вида.

> Почему мозг человека, орган жиненно важный, не чувствует прикосновений, почему в нем нет нервных окончаний и его можно резать без наркоза?

Ну я согласен с Вашим объяснением: в процессе эволюции трепанация черепа означала практически 100% ную смерть, поэтому иметь внутри мозга рецепторы не было смысла. Они и исчезли как ненужная нагрузка.

> Просто ну не было особого эволюционного смысла в появлении супермеханизма абсолютной защиты от свободнорадикального окисления основных клеточных структур и пр. "первопричин" старения.

Супермеханизм не нужен. Природа всегда использует готовые механизмы, если они есть. Например, создав глаз, природа не создала законы преломления, она использовала ранее существующие. Так же и старение. Природа взяла их под контроль.

> Потому причины старения так и остались в живых организмах.

Я не согласен. Просто так ничего не остаётся. Да, для выполнения функции репродукции старение, которое наступает после репродуктивного возраста, просто не имеет значение. Но для вида в целом, когда старики живут вместе со всеми и влияют на выживание, это уже не безразлично. Поэтому, виды живут столько, сколько надо, а не столько, сколько получилось случайно.

Кстати, ведь есть же аналогия у одноклеточных. Апоптоз, там, теломеры всякие. Взять, например, механизм теломер. На первый взгляд он выглядит, как изнашивание хромосом, происходящее при делении. Хромосомы изнашиваются и после энного деления наступает запрограммированная смерть. Случаность? Но зная о существовании теломеразы, фремента, который легко исправляет все повреждения, понимаешь, что изнашивание-то изнашиванием, но природа специально сохранила это изнашивание. Пользуясь экономическими терминами, это кризисное управление, то есть, запрограммированное прохождение через кризис, который и сам бы произошёл, но бесконтрольно.-

>Даже, если условия не изменятся и они будут нормально себя чувствовать, они всё равно будут мешать, так как будут съедать подходящую для молодых еду и снижать устойчивость вида.

(Ну, на пищу, подходящую молодым, имеют полное право и "молодые старики":)))

Все же для отбора безразлично,когда родилась данная особь (если она так же молода и проворна, как и остальные) и в какое время был создан ее генотип. Если особь приспособлена к данным условиям - она будет жить и размножаться! Про "устаревшие советы" на уровне животных, особенно примитивных, вообще ничего не понял...

>Поэтому, виды живут столько, сколько надо, а не столько, сколько получилось случайно

Ну, не совсем случайно...скорость обменных процессов, например, в общем, определяет и скорость старения.

Про теломеры интересно сказали...

Но вы пишете про апоптоз и редукцию теломер для клеток многоклеточных.

Для них апоптоз есть условие нормального существования организма. В наиболее общей форме назначение апоптоза (в сочетании с его альтернативой - пролиферацией) состоит в определении размеров и "архитектуры" организма, что проявляется:

в поддержании постоянства численности клеток;

в определении формы организма и его частей;

в обеспечении правильного соотношения численности клеток различных типов;

в удалении генетически дефектных клеток.

А вот насчет апоптоза для одноклеточных животных я что-то не слышал...

Из каких таких альтруистических соображений самостоятельная и независимая клетка станет убивать себя?

Насчет теломеразы точно сказать не могу...

Но вот для защиты от тех же свободных радикалов есть механизм в организме, только его недостаточно для вечной молодости. Может, что-то подобное имеет место и в случае с теломерами..

Но уже пошел уклон куда-то в цитологию:)))

Ух и настрочили тут!:))) Скоро получится по объему что-то типа этого: http://charles-darwin.narod.ru/origin-content.html

:))-

> вот насчет апоптоза для одноклеточных животных я что-то не слышал...

Это я оговорился, я имел в виду просто отдельные клетки, конечно.

> Все же для отбора безразлично,когда родилась данная особь (если она так же молода и проворна, как и остальные) и в какое время был создан ее генотип.

Не безразлично. Если известно, что условия среды часто меняются, а они меняются, то заранее известно, что в среднем старая по времени (но не по здоровью) особь будет проигрывать. Поэтому лучше её и не создавать, не тратить на неё ресурсы.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Открытие англичан о механизмах болезни Паркинсона, безусловно, шаг

вперед. Но вот то, что накручено вокруг этого про механизмы старения и

избавление вида от старых особей, на мой взгляд, несколько надумано.

1. Что нового в этой теории старения? Кажется, еще в школе мы

изучали, что старение есть процесс накопления в организме вредных

мутаций. То что эти мутации накапливаются в митохондриальной ДНК -

что ж, почему бы и нет, и там тоже. С полной уверенностью врача могу

заявить одно: вредные мутации, делеции и т.д. с возрастом происходят в

основном благодаря накоплению продуктов перекисного окисления липидов

(ПОЛ). Даже если нам не досталось от мамы (теоретически) ни одного

дефектного мтДНК, они появятся в процессе нашей жизни, из-за

воздействия продуктов ПОЛ и не только в митохондриях но и в рибосомах

и еще черт знает где... и мы все равно постареем и, к сожалению,

умрем.

2. Почему так привязались к болезни Паркинсона? А ишемическая болезнь

сердца (лидер среди причин смерти), инсульт, рак в конце концов? Ведь

именно эти заболевания ведут к смерти более 90% особей старше 50-и.

И уже доказано, что они детерминируются не мтДНК, а ядерной ДНК.

Рассуждая об эволюционных механизмах избавления вида от старичков, следовало говорить об этих болячках.

3.> По одной из гипотез, старение и смерть индивидуумов, не способных

> более к размножению, выгодно для вида, поскольку экономятся

> ресурсы...

> ...Согласно же другой гипотезе, старение - результат действия сотен или

> даже тысяч вредных генетических признаков, которые начинают

> проявляться лишь по окончании репродуктивного периода.

Я не понял, а почему это разные теории. Суммируя и корректируя:

"старение - результат действия сотен или даже тысяч вредных

генетических признаков, которые начинают проявляться (*или

возникают)лишь по окончании репродуктивного периода (*если они

проявляются до окончания репродуктивного периода, то это - патология,

болезнь), что безусловно выгодно для вида, поскольку экономятся

ресурсы (пища, территория), необходимые для молодых, более полезных

для существования всего вида особей".

(*) - прим. автора.

По-моему, нет сомнения, что старение и, как итог, гибель старых особей

выгодно для популяции и не может не быть запрограммированным

матушкой-природой. А открытие коллег-англичан - безусловно научный

прорыв приведет к более эффективному лечению болезни Паркинсона в

достаточно отдаленном будущем (когда мы научимся "вырезать" вредные

участки из генома...).

-

Подобным образом рассуждали и другие исследователи в этой области.В частности, предполагалось, что т.к. при редупликации молекулы ДНК (событие не столь и редкое в жизни каждой клетки) первоначально происходит образование "репликативной вилки", на которую "садится" фермент репликации, то с каждым делением в клетке утрачивается информация концевого участка, что в конечном итоге приводит к старению. В доказательство этой гипотезы приводятся прокариотические клетки, у которых ДНК кольцевая и старения как такового(т.е. дегенерации клетки)не выявлено. Продолжительность жизни в популяции прокариот регулируется выделением фактора летальности(аналог кейлонов) или другими механизмами.

Из этой гипотезы можно вывести корелляцию: чем быстрее клетки делятся, тем быстрее стареют. Несомненно она находит подтверждение в практике повседневной жизни.-

... "одной из причин старения и болезни Паркинсона являются дефектные митохондрии, быстро размножающиеся в нейронах головного мозга и приводящие к их дегенерации" (из статьи).

А общей причиной старения являются те же дефектные митохондрии, только в клетках всего организма, и в первую очередь клеток нервной системы, как наиболее энергетически развитых и управляющих всеми остальными жизненно важными системами и органами. И если рассматривать отдельно взятую клетку, то, в любом случае, основным критерием её жизнедеятельности будет способность к выработке энергии, а значит зависимость от функционирования митохондрий, как основного поставщика энергии в клетке. И это логично, так как большинство внутриклеточных процессов напрямую от этого зависят. А раз большинство, то и ближе всего к истине.

Вполне правилен и разумен подход к решению проблемы старения Скулачева В.П., считающего что накопление активных форм кислорода, образующихся в митохондриях и повреждающих генетический аппарат, нужно блокировать по мере возможностей. Но, по его же словам, ему неизвестно, что в клетках и, в частности, в митохондриях, происходят квантовые процессы. А они там происходят и ещё как. Помимо известных уже процессов, происходящих в митохондриях, в них происходит ещё и распад протона. И этот процесс был зафиксирован в моих исследованиях ещё в начале 90-х. Как известно, он бывает разных типов. Жизненно важным для нас является происходящее в митохондриях превращение протона в нейтрон с испусканием позитрона и нейтрино. Так как в большинстве клеток нашего организма этот процесс малозаметен и трудно доступен для обнаружения, то и неизвестен подавляющему большинству исследователей. Тем не менее он происходит и является одним из основных при формировании водородных связей белков. Качество сборки белка напрямую от него и зависит. Как известно при таком распаде протона образуется позитрон и нейтрино. И если нейтрино воздействует на формирование водородных связей белков, то позитрон тут же анигилирует, вступив во взаимодействие с ближайшим неспареным электроном. И это ещё один, опять же неизвестный ранее, защитный механизм клетки в её борьбе со свободными радикалами. Я понимаю сейчас читающих эти строки специалистов, которым сам факт распада протона в митохондриях никогда не был известен. Но что же делать? Когда-то же нужно об этом узнать, тем более что он уже много лет на самом деле известен узкому кругу лиц, которые были задействованы в моих исследованиях. К сожалению, в данный момент у меня совершенно нету времени для детальной полемики. Но я на самом деле располагаю целым рядом просто сенсационных данных, связанных именно с распадом протона в митохондриях. Добавлю только для скептиков, что приведенные мною данные подтверждены экспериментально в официальных научных учреждениях. Надеюсь, что я ещё вернусь к этому сайту и напишу очень интересную статью по этому поводу. Под конец только выскажу мысль о том, что именно неспособность клеток к распаду протона в митохондриях, недостаточность этого процесса в митохондриях, а также вариант распада протона на пион+ и антинейтрино - как раз и являются главной причиной мутаций в генах и старения всего орагнизма в целом.

Желаю всем самого доброго и наилучшего!

-

Митохондриальная не свободно радикальная теория старения была впервые предложена в 1978 году:" Роль митохондриальных процессов в развитии и старении организма. Старение и рак" Лобачев А.Н. Москва 1978 год. ВИНИТИ 29.06.78, № 2172-78Деп. (47с.), и далее рассматривалась в статье: "Биогенез митохондрий при дифференциации и старении клеток." А.Н. Лобачев Москва 1985. ВИНИТИ 19.09.85, №6756-В85 (28с.)

Согласно этой теории деградация мтДНК вызвана необходимостью замедления репликации мтДНК в связи с ограниченным жизненным пространством для размножения митохондрий в неделящихся высокодифференцированных клетках. Замедление репликации мтДНК вызывается нарастающим дефицитом кодируемых в ядре митохондриальных белков. Это сопряжено с активированием собственного механизма адаптации митохондрий путем «отказа» от части генов мтДНК с целью экономии ресурсов и ускорения репликации самой важной "детородной" части мтДНК. Таким образом, митохондрии стремятся приспособиться к дефициту необходимых для репликации мтДНК ядерных белков и поддержать репликацию мтДНК на более высоком уровне посредством делеций мтДНК. Доля таких мтДНК постепенно увеличивается. Это ведет к снижению уровня производства АТФ в клетках, старению и смерти.

В механизме адаптации митохондрий к недостатку необходимых для репликации мтДНК ядерных белков посредством делеций мтДНК, свободные радикалы, по мнению автора, не имеют ключевого значения. Старение – увеличение доли делеционных мтДНК в клетках, - направленный запрограммированный процесс, а не следствие накопления случайных ошибок. То есть, случайные ошибки есть, но они не являются обязательными, - их отсутствие не остановит процесс старения. Наличие свободных радикалов не является необходимым условием старения. Свободные радикалы, как и любой другой мутагенный фактор, лишь модулируют его, внося свою составляющую.

С этой точки зрения, митохондрии нельзя считать «биологическими часами», в том смысле, в котором определил их Д. Харман, - в качестве источника свободных радикалов.

«Биологическими часами» митохондрии являются потому, что определяют уровень производства АТФ в клетке, задают уровень ее биоэнергетической мощности. При половом размножении процесс развития организма заключается в достижении максимальной биосинтетической мощности в определенный период жизни для успешной реализации программы продолжения рода. Уровень мощности клетки повышается благодаря росту популяции митохондрий в ней и повышению вследствие этого номинального уровня производства АТФ. Увеличение числа митохондрий в клетке происходит при торможении деления клетки в процессе дифференцировки и перераспределения ее ресурсов с синтеза роста и размножения на синтез выполнения специальных функций. Номинальный и максимальный уровень мощности клетки определяется синтетическими возможностями ядра. Номинальная выходная мощность ядра должна быть согласована с номинальной входной мощностью «нагрузки». «Нагрузка» в данном случае - популяция митохондрий, ее мощность - размер популяции митохондрий. Пока рост «нагрузки» связанный с ростом популяции митохондрий в клетке не превышает предельной выходной мощности ядра, энергетическая мощность клетки растет. Когда мощность «нагрузки» достигает предельной выходной мощности ядра и пытается превысить ее, энергетическая мощность клетки перестает расти, а затем начинает снижаться. Почему? Дело в том, что с этого момента «собственные» интересы митохондрий - стремление размножаться, - приходят в конфликт с ограниченной мощностью ядра. Митохондрии – открытая система, дальнейшее их размножение в клетке без увеличения выходной мощности ядра возможно только с их одновременной структурной разупорядоченностью, то есть структурным упрощением. Это структурное упрощение достигается путем делеций мтДНК, - об этом уже был разговор в предыдущем комментарии.

Таким образом, один и тот же процесс – рост популяции митохондрий в клетке, - ведет к достижению клеткой ее максимальной энергетической мощности (развитие), и к последующему снижению ее мощности (старение). Отсюда и прямая зависимость скорости развития и скорости старения. То, что замедляет /ускоряет рост популяции митохондрий в клетках, -замедляет/ускоряет развитие и старение организма.

Из этой теории следует, что не требуется никаких внутренних или внешних мутагенов для появления и накопления делеционных мтДНК в неделящихся(медленно делящихся относительно митохондрий) высокодифференцированных клетках. Недостаток кодируемых в ядре митохондриальных белков, ограничивающий репликацию мтДНК, индуцирует появление делеционных мтДНК и служит селективным прессом способствующим увеличению их доли в клетках. Делеционные мтДНК имеют репликационные преимущества перед мтДНК дикого типа благодаря более короткой молекуле и следовательно большему количеству источников инициации репликации приходящихся на единицу ее длины по сравнению с мтДНК дикого типа (2).

P.S. Видимо в то время, когда митохондрии заключали договор с эукариотческой клеткой на совместную симбиотическую (взаимовыгодную) жизнь на правах частичной автономии, эукариотическая клетка размножалась и делилась бесконечно и никто из них не подозревал, что в угоду полового размножения эукариотическая клетка перестанет делиться и ограничит жизненное пространство для размножения митохондрий. Отсюда «конфликт». Митохондрии «не согласны» отказаться от размножения в неделящейся клетке – такого пункта в договоре не было. Они «не понимают», почему мощность ядра достигла своего предела, почему она не удваивается. Они продолжают размножаться ценой потери функции. Но снижение функции митохондрий приводит к уменьшению мощности ядра и т.д. - образуется порочный круг.

Последние экспериментальные данные подтверждают выводы этой теории тридцатилетней давности.

Последние новости