В зеркале патентной статистики

В. Г. Зинов,

доктор экономических наук

Г. В. Эрлих,

доктор химических наук

«Химия и жизнь» №4, 2014

Спросите любого: какие страны технологически наиболее развиты? И незамедлительно получите ответ на уровне ощущений: США, Япония, Германия, Южная Корея, Великобритания... Но есть ли количественные оценки, которые могут эти ощущения подкрепить?

Оценивать уровень технологического развития стран можно по-разному. Однако есть хороший критерий, применимый ко всем государствам, — количество патентов или заявок, поданных на получение патентов в течение года, а также их содержание. Мировые базы патентов дают широкие возможности для анализа, поскольку содержат полную, если не исчерпывающую информацию. Полную потому, что каждый патент обязательно публикуется, чтобы быть доступным в любой точке мира. В противном случае процедура патентования и охранительная функция патентов были бы невозможны.

Давайте для начала посмотрим, как выглядит мировое технологическое развитие в зеркале патентной статистики. В марте этого года Европейское патентное ведомство (ЕРО) опубликовало очередной годовой отчет, в котором представлены сведения: сколько заявок на патенты принято европейскими патентными службами в 2013 году, какие страны и заявители вносят наибольший вклад в патентную активность, в каких технологических областях наиболее активны заявители.

Сразу отметим, что 85% всех патентов ЕРО приходится на долю стран Европейского союза, США, Японии, Южной Кореи и Китая. Понятно, что эти страны патентуют изобретения и технологии не только на своей территории, но стараются максимально защитить свои права и в других развитых странах — таковы правила, которые диктует глобальная экономика. Вот почему в Европейское патентное ведомство поступают заявки из разных стран мира, включая Россию, причем большая часть — из перечисленных выше стран. Поэтому годовая статистика ЕРО отчасти отражает мировую ситуацию в целом. Какова же она?

В 2013 году ЕРО зарегистрировало 265 690 заявок на патенты. Лидеры — Европейский союз (35%), США (24%), Япония (20%), Китай (8%) и Южная Корея (6%). Среди европейских стран-заявителей с большим отрывом лидирует Германия (12%). За ней следуют Франция (5%), Швейцария (3%), Нидерланды (3%) и Великобритания (2%). Где же здесь Россия? Наши 232 заявки на патенты составляют меньше одной десятой процента. Понятно, почему Россию нельзя увидеть на диаграмме 1.

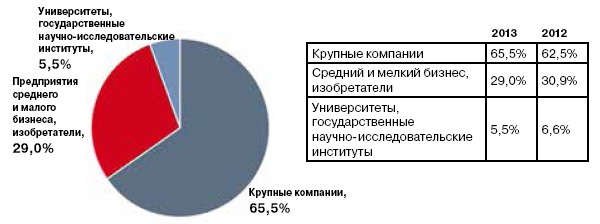

Кто подает заявки на патент? Львиная доля (65,5%) исходит от крупных корпораций. Причем эта доля год от года нарастает. Предприятия мелкого и среднего бизнеса, а также индивидуальные изобретатели подают 29% заявок, университеты и государственные научно-исследовательские организации — всего 5,5%. Распределение весьма красноречивое. В самом деле, бессмысленно требовать патенты от университетов и исследовательских институтов, которые работают в области фундаментальной науки, создающей заделы для новых технологий. Они далеки от производства, где, собственно, эти патенты и нужны. Технологическими разработками во всем мире занимаются исследовательские подразделения крупных корпораций и аффилированные с ними институты. С помощью патентов они столбят территорию и заранее оккупируют будущие ниши на мировом рынке. У корпораций есть специальные высокопрофессиональные патентные службы и ресурсы, чтобы платить за патенты и их поддержание. Тем не менее сотрудники университетов и сами университеты иногда патентуют свои разработки, но в целом это скорее исключение, чем правило. Не случайно в 2013 году они подали на 17% меньше заявок, чем в 2012-м.

Рис. 2. Больше всего заявок на патенты в мире подают крупные корпорации. На долю университетов и государственных научно-исследовательских организаций приходится совсем немного. И если доля первых постоянно растет, то доля последних — снижается

Какие корпорации производят наибольшее количество патентов? В 2013 году, как, впрочем, и в 2012-м, с большим отрывом лидирует южнокорейская компания Samsung — 2833 заявки! На дистанции, но довольно ровной группой, следуют европейские Siemens, Philips, BASF, Robert Bosdh и Ericsson, южнокорейская LG, японская Mitsubishi, американские General Electric и Qualcomm.

Из внушительного перечня компаний, представленных на диаграмме (рис. 3), ясно, что речь идет о действительно крупнейших мировых корпорациях, продукция которых присутствует едва ли не во всех странах мира. Их названия на слуху, в том числе и у россиян. Какую российскую корпорацию можно было бы поставить в этот ряд? Наверное, первым приходит в голову «Газпром». Но его нет ни в топ-25, ни в топ-50... И в самом деле, патентный топ-50 превратился в последние годы в закрытый клуб с постоянными членами, которые лишь перемещаются внутри списка то вверх, то вниз на одну или несколько позиций, что и понятно — год на год не приходится.

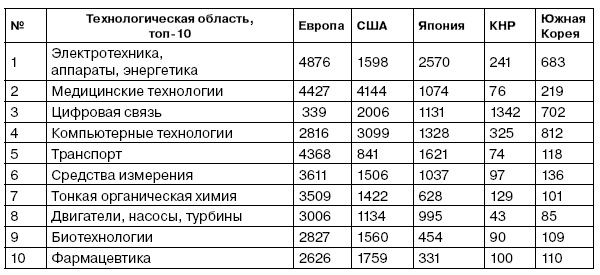

Наибольшее количество заявок на патенты, почти треть, сосредоточены в десяти технологических областях (см. таблицу). При этом уверенно лидируют электротехническое оборудование и медицинские технологии. Европейские страны — первые в восьми из десяти областей.

Эта таблица интересна еще и тем, что в ней просматриваются приоритеты компаний разных стран на европейском рынке (они наглядно представлены на рис. 4 и 5). И хотя Евросоюз и США бьют по всем площадям, как и положено странам, где сосредоточена большая наука, предпочтения все-таки видны. Для европейских компаний приоритетны энергетика и машиностроение, медицинские технологии и транспорт.

Рис. 4. Вот так выглядит распределение патентов ЕРО в 2013 году по десяти основным технологическим областям и странам, подающим больше всего заявок на патенты. Южная Корея и Китай (с выступом в сторону цифровой связи) — в центре диаграммы. Европа лидирует практически во всех секторах, что, впрочем, неудивительно — речь все-таки идет о статистике Европейского патентного ведомства, то есть о европейском рынке

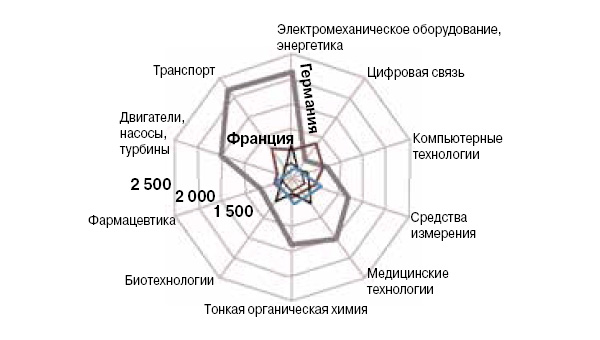

Рис. 5. На этой диаграмме представлено распределение патентов ЕРО в 2013 году по десяти основным технологическим областям и европейским странам с наибольшей патентной активностью. (Швейцария с выступом в сторону измерений, Нидерланды с выступом в сторону медицины и Великобритания расположены в центре). Видно, что Германия патентует больше, чем другие европейские страны, почти во всех технологических областях. Ее приоритеты — электротехническое оборудование и энергетика, транспорт, медицинские технологии и тонкая органическая химия

Компьютерные технологии интересуют их в меньшей степени, а цифровая связь и вовсе на периферии интереса. Для компаний США абсолютный приоритет на европейском рынке также лежит в области медицинских технологий: здесь, как и в США, хотят быть здоровыми и жить долго. Следующими по значимости выступают цифровая связь и компьютерные технологии, что вполне объяснимо, ведь они зародились в США, и там же сосредоточены корпорации, лидирующие в этих отраслях. Остальные технологические области Соединенным Штатам интересны в меньшей, но равной мере. У компаний азиатских стран тоже свои приоритеты на рынках Европы. Понятно, что Япония планирует экспортировать электротехническое и медицинское оборудование, поэтому в первую очередь патентует конкурентоспособные технические решения в энергетике и машиностроении, но не в биотехнологии и фармацевтике, которые больше нужны для других, неевропейских рынков. Точно так же видны приоритеты компаний Южной Кореи в Европе — компьютерные технологии, цифровая связь и электротехническое оборудование. Что же касается медицинских технологий, то в Южной Корее явно не считают целесообразным привозить их в Старый Свет.

Но вот приоритет цифровой связи в патентах, полученных компаниями Китая, выглядит неожиданно. Однако если проанализировать документы ЕРО повнимательнее, то все станет ясно. Huawei, крупнейшая китайская компания в сфере телекоммуникаций, основанная в 1987 году, по числу патентов (1077) заняла одиннадцатое место в рейтинге. Все эти патенты как раз и лежат в области цифровой связи. Поэтому говорить в данном случае о национальном приоритете не совсем корректно. Скорее можно говорить о мощном и активном лидере в Китае, который своими многочисленными патентами дал такой всплеск в технологической области «Цифровая связь».

EPO не приводит аналогичную статистику для России, для наших 232 патентов. Давайте прикинем, какой она могла бы быть. Казалось бы, что нас в первую очередь должны интересовать технологические решения в области добычи и переработки сырья. Но это не так. Наши ведущие компании предпочитают покупать зарубежное оборудование и технологии, а не разрабатывать и патентовать свои. Их патентная активность непропорционально мала по сравнению с объемами производства и экспорта их продукции.

Например, у нашего абсолютного лидера, ОАО «Газпром», всего 1205 патентов (по данным Orbit на 17.02.2014), из них 1198 (более 99%) — это патенты РФ, из которых действуют только 640. Для сравнения, у компании Exxon Mobil, имеющей вчетверо большую капитализацию, чем «Газпром», патентов больше в 40 раз — 28 697, из них 378 патентов РФ. Иначе говоря, Exxon Mobil закрыла использование целого ряда технологических решений на территории России.

Но давайте вернемся к европейской патентной статистике. Сравнение количества заявок на патенты по различным областям в 2013 и 2012 году позволяет оценить динамику патентной активности (рис. 6). Отметим снижение в области биотехнологии — на 4%, в цифровой связи — на 7%, в тонкой органической химии — на 7%, в области разработки двигателей, насосов и турбин — на 8%, а в фармацевтике — на целых 14%.

Рис. 6. На рисунке показано, сколько заявок на патенты подано в 2013 году в десяти лидирующих технологических областях. Стрелками обозначены рост и падение патентной активности по сравнению с 2012 годом. Видно, что медицинские технологии, энергетика и машиностроение, а также компьютерные технологии продолжают наращивать задел, а вот интерес к биотехнологиям, цифровой связи и фармацевтике охладевает, причем к фармацевтике — в наибольшей степени

Вот так вкратце выглядит мировая технологическая карта сквозь призму патентных заявок. И на этой карте у России, увы, места нет. На этом фоне удивительно звучат несущиеся с самого верха декларации и заверения, что в ближайшем будущем основным экспортным продуктом России должна стать интеллектуальная собственность. Да и бизнес этот, если вдуматься, какой-то странный с государственной точки зрения: если продали на Запад лицензию, то потом начали покупать западную продукцию, произведенную по нашей лицензии, в стоимость которой зашита цена лицензии. И где выигрыш? Продавать надо товары, которые приносят неизмеримо больший доход, обеспечивают рабочие места и национальную безопасность. И не стоит особо обольщаться внешним рынком, ведь влезть в уже занятые ниши чрезвычайно трудно. Тем важнее столбить будущие ниши, то есть думать о будущем. А для этого нужны новые разработки и патенты, другого пути нет.

Никто не продает свежие патенты. Сначала надо из них выжать все по максимуму, снять сливки, сформировать рыночный спрос на продукцию, занять новую нишу на рынке, а потом, когда подоспеет что-то новое, можно и продать лицензию другим странам. Таким как Россия. Собственно, мы этим и занимаемся — покупаем уже устаревшие технологии и заводы под ключ. Путь возможный, его прошли Япония в 50-х годах прошлого века и Китай в 80-х.

Действительно, на купленных технологиях и заводах можно создать базу. Но дальше надо начинать совершенствовать ее своими силами и талантами, чтобы было что патентовать.

Отсутствие значимого количества российских патентов в мировой копилке говорит о многом и разном. Главное и самое важное — в России не видно промышленности, которая вкладывается в новые разработки и имеет перспективные технические решения для патентования и последующего использования на мировом рынке. Патенты нужны, чтобы юридически защитить собственную новую продукцию. А когда собственной продукции нет (кроме сырья), то и патенты вроде как не нужны.

Во-вторых, в России нет системы, которая поддерживала бы и поощряла авторов при патентовании новых технических решений. В прежние советские времена оформление авторского свидетельства в научно-исследовательской организации и даже в университетах было делом обычным и приятным, потому что за каждое изобретение авторы получали вознаграждение, премии и галочку в послужном списке. Эта система работала не только в научных организациях, вузах, отраслевых институтах, но и на промышленных предприятиях. Квалифицированные патентоведы, которые были в каждой организации, профессионально занимались оформлением документов, а студентам технологических вузов обязательно читали специальный курс о патентовании.

Конечно, времена изменились, но в прежней практике, несомненно, были удачные решения, которые помогли бы и в наши дни. Теперь мы интегрированы в мировую экономику, значит, должны играть по общим правилам. Правила же таковы, что патентуют не ради славы или вознаграждения авторов, а для получения монопольных прав на рынке при продаже нового продукта и максимальной прибыли за время действия патента.

Однако конкурентоспособный продукт не появляется вдруг, от озарения талантливого изобретателя. Это всегда результат многолетних научных и маркетинговых исследований, на которые уходит немало средств. Чем больше вложено, тем больше шансов на успех на рынке. Это правило многократно подтверждено практикой. Основательно вкладываться в разработку новых продуктов могут крупные национальные корпорации, располагающие собственными исследовательскими подразделениями. Именно они выступают локомотивами национальной экономики и владеют 75% всех патентов. Об этом красноречиво говорит патентная статистика ЕРО и всех других патентных ведомств мира.

Крупные корпорации у нас есть — «Газпром», «Лукойл», «Норникель». А патентов — почти нет. Значит, и будущего нет, потому что патенты, с одной стороны, — это правовой документ, с другой — показатель инвестиций в исследования и разработки, инвестиций в будущее.

Впрочем, статистика — вещь хитрая. В ней всегда можно отыскать что-нибудь позитивное. Так вот, если пересчитать количество заявок на патенты ЕРО в 2013 году на миллион населения страны, то мы со своим показателем в 1,6 окажемся не так уж далеки от Китая с его 3,0. Если, конечно, это кого-то утешит.

-

Есть и еще одно. В трудовом соглашении часто фигурирует пункт о том, что "...Автор заявки обязан передавать патентоспособные результаты интеллектуальной деятельности предприятию в собственность за достаточное вознаграждение". В Акте передачи ставится галочка о том, что он такое вознаграждение получил, а на деле он получает шиш, и даже без масла. Причем сам же оформляет всю документацию, ведет переписку и т.д. В случае внедрения он получает всё тот же шиш. Через пару-тройку лет, наученный опытом, автор плюет на всё: зачем ему этот геморрой? Сужу по своему опыту: два десятка патентов, причем внедренных, проданная во Францию лицензия - и ноль вознаграждения. И таких, как я, много. Виной всему - наше патентное право: "Автор имеет право на вознаграждение" - там это прописано. А вот пункта об обязанностях работодателя по вознаграждению автора нет ни слова. Поймал бы того, кто эту гадость сочинил, и того, кто эту мерзость подписал (депутатиков, надо полагать) - ноги бы повывыдергал.

-

Не понимаю, на что вы жалуетесь. И в Европе, и в США, и в Южной Корее (про другие регионы не знаю) университеты и коммерческие фирмы вообще забирают имущественные права на изобретения в свою собственность безо всякого вознаграждения. Точнее, вознаграждение может быть, а может и не быть, это зависит чисто от внутренней политики предприятия. Если сотрудник изобретает что-то по работе - то за это он уже получил зарплату, а если изобретает что-то своё в рабочее время - то за это можно и вылететь с работы. И оформить патент, кстати, стоит в США на полтора порядка дороже, чем в России.

Вы можете сказать, что в России, в отличие от Западной Европы, сотрудник не получает достойной зарплаты. Возможно. Но к вознаграждению за патенты это не имеет никакого отношения. На Западе патент, сделанный на работе - это лишняя строчка в резюме и, если повезёт, премия в размере недельного-двухнедельного оклада.-

Что ж, поводов для жалоб могу назвать еще массу.

1. Само патентование в России обессмыслилось. В Роспатент рекой текут заявки на вечные двигатели, безопорые движители, способы достижения бессмертия и прочее фуфло - и патенты выдаются. Экспертиза проводится только формальная. В этом море деерьма тонет всё разумное.

2. Патент ни от чего не защищает. По моим патентам вышло четыре (!) дубликата от других авторов, заявки от них были поданы позже на полгода и больше - и все же патенты были выданы. В случае началаа произвводства продукции в соответствии с патентами придется с этми авторами судиться - а это деньги, нервы, время. А Роспатент остается в сторонке.

3. В прежние времена набор АС СССР был хорошим материалом, который шел при подготовке к защите ученой степени. Сейчас же институт ученых степеней трудами гнилой нашей ВАК настолько себя дискредитировал (встречал я такие, с позволения сказать, "докторские", с которыми в прежние времена с защиты диплома в приличном ВУЗе поперли бы поганой метлой), что нормальному человеку должно быть сстыднно признаться, что он, скажем, к.т.н. И для написания диссертации патенты не нужны: достаточно надергать цитаток и написать пару-тройку идиотских формулок. ВАК будет благосклонна, если у диссертанта есть "рука".

А теперь скажите: есть ли хоть один побудительный мотив для патентования чего-либо?-

Вот здесь - http://elementy.ru/lib/432402 - замечательная статья о "биорезонансной терапии". Это когда вам впаривают коробку "с неонкой внутре" за бешеные бабки, и эта коробка, по уверениям продавца, излечит вас от всего, чем болеете и не болеете. На все эти коробки выданы патенты, все они одобрены минздравом. И они - живое доказательство того, что наше национальное патентное ведомство - всего лишь жульническая "малина", в которой одни бандюки крышуют других, отжимая свою копеечку. И телевидение, и реклама ту же копеечку урвёт. И закон о недобросовестной рекламе и заведомо ложной информации не сработает: минздрав же одобрил? Одобрил. Там тоже какой-то чиновник щиплет от общего воровского пирога. И за задницу его не ухватишь, потому что вся эта шушера связана круговой порукой.

Прочая же деятельность роспатента никого в этой конторе не интересует и осуществляется лишь для отвода глаз. Хочешь запатентовать вечный двигатель? Пжалста! Ах, вам "кремлевскую таблетку" от полового бессилия и сглаза? Да бога ради! Плати, и всё. Экспертиза? Не-е-е, нафиг не нужна. Ты сам проведи, а мы подпишем. Чё хошь, то и подпишем.

В этой ситуации нужно всего лишь разогнать эту контору и создать с нуля - с четко прописанными правилами. С определением процедуры экспертизы и доказательной базы, определяющей работоспособность и новизну заявки. С указанием обязанностей патентного ведомства и ответственности - вплоть до судебной! - за выдачу патента на жульнические приборы (лекарства, методики), за патентование одних и тех же заявок от разных авторов, поданные в разные сроки. И, разумеется, с указанием имущественных прав авторов и патентообладателей. За основу можно было бы взять патентное право Германии - четкое и однозначное. А российское право - это та мутная вода, в которой ловится рыба.

-

-

-

Рис. 1. Из диаграммы видно, что более половины всех патентных заявок, принимаемых в Европе, приходится на долю США, Японии, Китая и Южной Кореи. Среди европейских лидеров — Германия и Франция. Если сравнить показатели 2013 и 2012 года, то видно, что Китай, Южная Корея и Нидерланды резко наращивают патентную активность, а Германия, Швейцария, Великобритания и другие (в число которых входит Россия) — снижают