Наука и жизнь... наших зубов

Владимир Окушко,

доктор медицинских наук

«Наука и жизнь» №1, 2014

Не хотелось бы отвлекать читателя и редакцию журнала «Наука и жизнь» от проблем мироздания, судеб России и наночудес, опустившись до уровня... гниющих зубов. Но с другой стороны, быть может, всё-таки интересно поговорить о том, куда проваливаются сотни миллиардов долларов, затрачиваемые на сохранение этого необходимого и зачастую красивого, дарованного природой «зубного аппарата». Ведь мы сами, своими руками довели этот «аппарат» до того, что его постоянно приходится «ремонтировать», поскольку и чудеса современной стоматологии, и само заболевание — несомненно — достижения цивилизации.

Это мы, цивилизованные люди, приняли такой образ жизни (или только питания?), который приводит к массовому разрушению зубов. Мы и пошли по простейшему пути, научившись профессионально чистить, пломбировать, удалять, протезировать и имплантировать зубы. Конечно, ситуация эта не уникальна, так как очень многие вещи мы совершаем по той же схеме: освободившись от необходимости противостоять естественной природной среде, изобретаем сами себе всевозможные неприятности, с которыми более или менее успешно боремся. Но здесь ситуация уж очень глупая: зубы, без сомнения, разрушаются микробами, о чём известно более ста лет, а защитить их мы никак не научимся. При этом расходуем на борьбу с недугом неисчислимые суммы и нервы.

Это конечно же не чёрная дыра, но всё равно обидно за гомо сапиенса.

Что же произошло в зубоврачебном мире — в нашем Dental Cosmos’e* — в конце 1970-х в экономически развитых регионах планеты? События эти разворачивались исподволь и для большинства стоматологов, и уж точно для всех пациентов, остались незамеченными. Так вот, с семидесятых годов прошлого века сообщество стоматологов стало отмечать тревожное явление, связанное со снижением обращаемости к ним пациентов.

Нужно сказать, что до этого времени всё шло своим чередом и практикующих специалистов беспокоила преимущественно конкурентная борьба за распределение потоков пациентов. С самой же заболеваемостью кариесом всё было в полном порядке. Данные статистики, поступавшие из литературы, внушали оптимизм. Они констатировали, что и число обращающихся за помощью, и общее число поражённых зубов в цивилизованном мире из года в год только увеличивается. На этом фоне открыто признаться в том, что популярность твоего кабинета с годами снижается, никому не хотелось. Тем более что течение этого события было крайне замедленно.

Понятно, что долгое время подобные тревожные наблюдения никем не обнародовались. Но наступил момент, когда скрывать их оказалось уже невозможно, необходимо было что-то предпринимать и об этом стали писать исследователи, хорошо знавшие истину: кариеса в богатых странах становится всё меньше и меньше, и это убедительно доказывали наблюдения за детским контингентом всех развитых регионов.

Возникла мысль, что это явление — результат профилактических программ, которые издавна проводили во всём мире отдельные исследовательские и благотворительные организации. Казалось вполне вероятным, что это они начали наконец по какой-то причине реально влиять на заболеваемость. То, что произошло, нельзя назвать паникой, но нечто близкое к ней действительно имело место. Исследовательские группы, «dental colledge», начали целенаправленно собирать максимально объективные материалы. Наконец, в 1982 году в Бостоне был созван — ни больше ни меньше — Всемирный конгресс, посвящённый «снижению распространённости зубного кариеса». Представители десятков стран мира собрались ради изучения причин «драматического» снижения поражения зубов. На конгрессе, как водится, авторы различных кариеспрофилактических проектов и программ докладывали о содержании своих работ и о результатах, будто бы достигнутых именно благодаря их самоотверженному труду и, главное, превосходным, глубоко продуманным научно обоснованным системам. Каждое такое сообщение казалось вполне добросовестным и статистически неопровержимым. Парадокс заключался лишь в том, что системы были различными и порой даже взаимоисключающими. Вопрос, что называется, «завис» основательно, и самое главное — это «драматическое» событие было зарегистрировано и в тех регионах, в которых никаких кариеспрофилактических программ никогда не проводилось.

Уже тогда, на том конгрессе, было высказано предположение, что дело не в замечательных особенностях программ, а в спонтанно широко распространившихся по миру зубных пастах, содержащих химически активные фториды. Способность этих соединений к подавлению распространённости кариеса к тому времени была всем известна на протяжении многих десятилетий. Но лишь сравнительно недавно начался массовый выпуск и потребление хорошо разрекламированных паст, в которых фтор сохранялся в активном состоянии.

Дальнейшие исследования подтвердили это предположение: кариеса у детей становилось меньше тогда и там, где несколько лет широко применялись названные зубные пасты. На этом основании в США уже в нашем столетии сочли возможным включить «победу над кариесом» при помощи фторидов в число десяти наиболее важных достижений науки XX века.

Одержана эпохальная победа над основным стоматологическим заболеванием, но паника в зубоврачебном мире, в частности на страницах "The Dental Cosmos", полностью улеглась. На стоматологические факультеты (школы) на приёмных испытаниях восстановился былой конкурс. Профессия явно выдержала грозное «драматическое» испытание. Не снизились цены на рынке врачебных практик. Стоматология не стала менее доходной отраслью здравоохранения. Почему? Да потому, что победа оказалась рекламной шумихой. Реальное снижение заболевания касается только детского кариеса. У взрослых достоверных изменений в заболеваемости не зарегистрировано. Более того, у всех (и детей и взрослых) участилось другое заболевание, провоцируемое уже избытком спасительного фтора — флюороз зубов (недоразвитие зубных тканей, проявляющееся в виде пятнистости и «изъеденности» поверхности эмали). Пятна на передних зубах, чаще сопровождающие эту патологию, — явный косметический дефект, маркер интоксикации, который наряду с дисколерозом (изменением цвета) другого происхождения превратился в едва ли не центральную косметическую стоматологическую проблему. Несколько десятилетий тому назад она, конечно, существовала, но в качестве эксклюзивных случаев. Сегодня же все специальные журналы приводят новые и новые варианты устранения этих нежелательных явлений.

Чаще всего в этих случаях достигается существенный косметический эффект (вопрос о негативных сторонах соответствующих процедур здесь рассматривать не будем, отметим лишь, что они существуют). Снижение концентрации фторидов в составе паст приводит к снижению профилактического эффекта, а увеличение его приближает к другой системной патологии — к фторозу.

Хуже того, дозировать невольное заглатывание детишками вкусной, сладкой и ароматной, но «ядовитой» пасты принципиально невозможно. При этом с «нормальной» дозой ионов фтора — дозировка тоже неразрешимая проблема. Обычного для других медикаментозных средств разрыва между токсической дозой и лечебно-профилактической для фтора вообще не существует. Оптимальной считается концентрация 1 мг/л в питьевой воде, но при такой концентрации всегда встречается и кариес, и упомянутый флюороз. Правда, и один и другой — с относительно небольшой, условно считающейся «приемлемой» частотой. Как бы то ни было, ни особых тревог для стоматологов, ни надежд для пациентов «эпохальная победа» не сулила. С другой стороны, вся эпопея косвенно принесла в науку о кариесе некий пока ещё плохо осознанный информационный позитив. В свете его «современная» концепция кариеса, упрощающая проблему до влияния микробов, сахаров и низкой минерализации эмали, подлежит пересмотру.

Дело в том, что произошедший незапланированный грандиозный «пассивный эксперимент» дал чёткий результат: гигиена полости рта сама по себе не может рассматриваться как путь к предупреждению кариеса. (Конечно, следовало бы, хотя бы из вежливости, объявить об этом общественности — «потребительнице» гигиенических средств, но это уже другой вопрос.) Сегодня уже никто не должен обольщаться надеждой, что, чистя зубы бесфторной зубной пастой, он получает некий кариеспрофилактический эффект.

Конечно же гигиена полости рта, подобно общей гигиене, вещь, безусловно, нужная, полезная и рекомендуемая. Но сейчас речь не об этом. Главное, что если фтора в пасте нет, то повлиять на заболевание кариесом она не может, разве что за счёт самовнушения.

Стоматологам пора бы признаться пациентам, а главное — себе, в значении фтора. Но пока этого не происходит. Заметим, что сокрытие данного обстоятельства — беспрецедентное нарушение элементарных прав многомиллионного числа потребителей. Их «информированное согласие» на участие в массовом эксперименте отсутствует.

Прошедшие десятилетия должны бы вскрыть глубинную принципиальную ошибочность «локальных кулинарно-химических воззрений». Это касается не только значения гигиены рта, но и вопроса о потреблении сахара. В США, где избыточное потребление населением сахара стало национальным бедствием, оно сопровождалось не повышением, а упомянутым выше снижением поражённости зубов у детей. С другой стороны, действительно драматический рост числа пациентов с диабетом определил появление миллионных контингентов, резко ограничивающих себя в употреблении легкоусвояемых углеводов, но это не вызвало у них снижения заболеваемости кариесом по сравнению со здоровыми людьми. Более того, у таких больных может наблюдаться и множественный кариес. Таким образом, любому непредвзятому наблюдателю должно быть понятно: низкоуглеводной диетой противодействовать кариесной пандемии невозможно.

Так что же на самом деле происходит при этой болезни, явно связанной с цивилизацией? В чём альтернатива «современной концепции» кариеса? Для ответа на этот вопрос обратимся к самым общим представлениям о причинах заболеваний. Вспомним, что далеко не все болезни обусловлены повреждающим воздействием внешних неблагоприятных факторов. Значительная их часть, и даже большинство, определяется сугубо внутренним, эндогенным обстоятельством: приобретённой или врождённой предрасположенностью, в том числе генетическими особенностями индивида. В отношении кариеса давно показано, что его возникновение на 80–90% зависит от наследуемых свойств организма, генотипа. Этих данных, полученных близнецовым методом, в силу их «теоретичности» и отдалённости от клиники современная небиологическая концепция не «замечает». Она фактически ограничивается идеями локального повреждения эмали по схеме: микробы → кислоты → деминерализация → дефект эмали.

Альтернативные биологические (назовём их так) представления о кариесе при всём их разнообразии основывались и основываются на том, что микробы — абсолютно необходимое условие возникновения и развития заболевания, но вместе с тем условие абсолютно недостаточное. Оно, по сути, не причина возникновения патологии. Последняя так или иначе связана с общим состоянием организма, со снижением устойчивости (резистентности) к микроорганизмам. Корень зла не в микрофлоре, которая вездесуща, а в сбое неких защитных возможностей зуба, в событиях, связанных с «тайной мудростью человеческого организма». Но такая позиция никогда не собирала активных сторонников: она слишком обща, сложна и гипотетична и, главное, совершенно непрагматична.

Концептуальное противостояние простой химической и сложных биологических концепций началось с конца XIX века, с научного доказательства способности флоры рта вызывать деминерализацию эмали. Соответствующее практическое противодействие микробам рта началось со времени обнаружения их патогенности, производства и распространения зубных средств гигиены. Но, вопреки этому, в развитых странах, где эти средства стали распространяться всё шире, заболеваемость не только не снижалась, но неуклонно росла на протяжении почти целого столетия. Это обстоятельство вызвало сомнение в верности концепции и необходимость поисков альтернативных решений проблемы, создания всевозможных, в том числе и совсем маловероятных, «теорий» кариеса (уже к 1960 году их насчитывалось 450!). Среди них затерялись и те немногочисленные биологические гипотезы, которые опирались на реальные естественнонаучные факты, касались нормальной жизнедеятельности тканей зуба и его связей со всем организмом. Заметим, что на первостепенном значении «конституции» настаивал ещё основатель научного зубоврачевания, ученик великого немецкого микробиолога Р. Коха — У. Миллер. Заметной фигурой этого направления был американец К. Бодеккер. Интересно и значимо, что сторонниками широких биологических подходов к проблеме были многие представители советской стоматологии (И. Лукомский, Е. Платонов, А. Энтин, Э. Шарпенак, А. Рыбаков и др.). Такая позиция в целом поддерживалась патофизиологом Н. А. Фёдоровым, антропологами М. Нетурхом, Б. Никитюком. Её активно поддерживал, будучи научным консультантом при написании докторской диссертации автором этих строк, Александр Иванович Евдокимов, именем которого недавно назван ведущий профильный вуз страны — Московский государственный медико-стоматологический университет.

Однако с уходом этих учёных развитие подобных идей в Советском Союзе потеряло какую-либо моральную и организационную поддержку. Верх взяли более простые прагматические «химические» представления. Они получили во всём мире мощнейшее подкрепление со стороны крепнущего рынка средств гигиены зубов.

Сегодня стоматологию как науку и её научную инфраструктуру полностью устраивает экономическая ситуация и её теоретическая база — «современная концепция». Противоречащие ей естественнонаучные факты представляются большинству современных кариесологов и практиков некой теоретической «заумью», не имеющей отношения к реальным клиническим проблемам.

Но о чём же говорят эти естественнонаучные факты? В общем, они указывают на тривиальную истину: зуб — орган, и в нём протекают физиологические процессы.

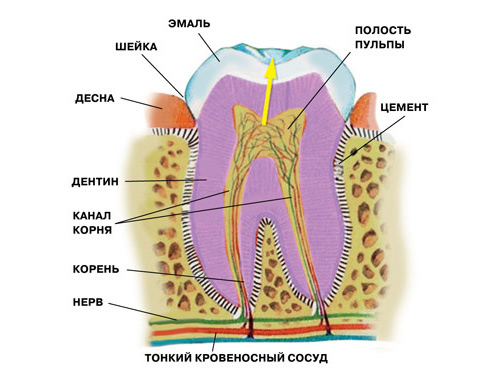

Анатомия и физиология зуба. Жёлтой стрелкой указано направление центробежного тока жидкости из пульпы на поверхность зубной эмали

Основная масса зуба представлена костеподобной тканью — дентином. В его центре расположена полость, образованная мякотью зуба (пульпой), которая снабжена сосудами и нервами.

Зубная пульпа — тканевое образование, обеспечивающее контроль за всей массой высокоминерализованных тканей — дентина и эмали. Этот контроль осуществляется посредством постоянного центробежного перемещения тканевой жидкости, регулируемого целостным организмом. За счёт него происходит окончательное обызвествление эмали. Жидкость, перемещаясь по транспортным путям, в конце концов покидает зуб через наружные поры, защищая их (и таким путём весь организм) от кислотно-микробной интервенции. У животных и человека проявление физиологической изменчивости эмали регистрируется однозначно на всех зубах, сохранивших пульпу. Это неоднократно демонстрировалось микроскопически — появление на поверхности эмали микрокапель зубного ликвора. Аналогичные факты, полученные с помощью различных методик, известны в литературе с шестидесятых годов прошлого столетия. Строго говоря, уже одно это фотоизображение однозначно свидетельствует в пользу того, что населяющие поверхность эмали микробные тела просто не могут не вступать во взаимодействие с потоком жидкости, непрерывно поступающим из толщи ткани на её поверхность. Представляется очевидным, что именно в устьях пор решается судьба зуба. Вообразить себе иное, что флора почему-то не взаимодействует с этим потоком, а взаимодействует только с минералами эмали, кажется чем-то фантастическим. Тем не менее именно подобное ничем не оправданное, упрощённое, локально «химическое» представление господствует во всём мире. Почему это происходит? В значительной мере потому, что изобретать и продавать всё новые и новые виды зубных щёток и паст гораздо выгоднее и проще, чем углубляться в поиски закономерностей функционирования ликвора (это хлопотно и совсем не доходно).

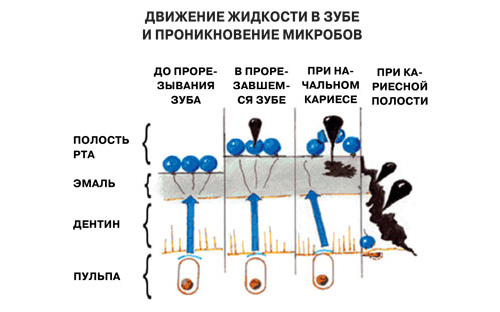

По транспортной системе дентина к поверхности эмали движется тканевая жидкость. Голубым цветом обозначены поток и капли ликвора, чёрным — попадающие на эмаль микробы

В то же время имеется твёрдо установленный факт, что интегральная кислотоустойчивость поверхности эмали отражает и её кариесрезистентность. На животных и в клинике показано: условия, подавляющие ток ликвора, ухудшают устойчивость эмали и к кислотам, и к флоре, способной вызвать деминерализацию. Изменчивость интегральных физико-химических свойств поверхности эмали легко измеряется клиническим тестом резистентности эмали. Спад этого показателя кислотоустойчивости оказывается надёжным предиктивным сигналом возникшей кариесогенной ситуации — предкариеса. В качестве диагностического приёма оценки уровня устойчивости к кариесной атаке заметим, что данный тест включён в программу подготовки стоматологов Украины.

Сложная дорога в зубе

Зубы покрыты эмалью, очень твёрдым веществом, благодаря чему мы можем пережёвывать довольно жёсткую пищу. Основное вещество эмали (97%) — минерал гидроксиапатит, имеющий гексагональную симметрию. Кристаллы апатита могут содержать ионы стронция, магния, фтора. В эмаль также входят белки, липиды и углеводы, а воды в ней меньше, чем даже в костях.

Лежащий под твёрдой эмалью слой дентина более упругий, что обеспечивает целостность зуба при нагрузках. Эмаль полупрозрачна и неодинакова по толщине — от 2,5 мм на рабочей поверхности зуба до исчезающе тонкого слоя по бокам. По структуре она не однородна: образована стержнями (призмами) толщиной около 5 мкм и длиной 30 мкм, которые расположены примерно перпендикулярно поверхности раздела между эмалью и дентином. В свою очередь стержни образованы кристаллитами длиной около 1 мкм и диаметром 40 нм. Кристаллиты плотно упакованы и ориентированы вдоль оси стержня. В пространстве между стержнями кристаллиты расположены более свободно, а вблизи поверхности зуба структура стержней становится регулярной и сглаживается.

Такое строение делает эмаль проницаемой для жидкости и обеспечивает транспортные пути для движения зубного ликвора, образующегося в дентине зуба.

На снимках, сделанных электронным сканирующим микроскопом, видны капельки ликвора на поверхности эмали. У 10-летнего мальчика они покрывают почти всю её поверхность (слева). У 33-летнего пациента в соответствии с возрастом капель меньше, но они также распределены достаточно равномерно (справа). Из диссертации Анжелики Бертаччи (Болонья, 2009 г.)

Анжелика Бертаччи, исследовательница из Болонского университета (Италия), решила посмотреть с помощью сканирующего электронного микроскопа, как происходит транспорт зубного ликвора in vivo. В исследовании приняли участие добровольцы в возрасте от 6 до 70 лет. Сканировали, разумеется, не зубы, а слепки, сделанные с помощью специального гидрофобного пластика.

Оказалось, что у молодых людей (от 6 до 20 лет) 75% поверхности эмали покрыты капельками зубного ликвора. С возрастом доля поверхности, покрытой каплями, снижается и к 60 годам составляет менее 5%.

Зубной ликвор омывает эмаль, защищая её от кислот и микробов. В дальнейших исследованиях Бертаччи и её коллеги проверили, что происходит с эмалью при обработке в течение двух минут двумя различными соединениями фтора. Оказалось, что полоскание раствором фторида натрия подавляет выделение зубного ликвора более чем на час, а обработка гелем, содержащим фосфат фтора, — на 7 дней. При этом на поверхности эмали осаждаются глобулы фторида кальция, которые удаляются при механической и ультразвуковой чистке зубов. Впрочем, блокировку транспорта зубного ликвора вызывали и препараты, не содержащие фтора, но содержащие кислоту. По мнению итальянских исследователей, полученные ими результаты заставляют пересмотреть сложившиеся представления о роли фтора в профилактике кариеса.

При помощи этого предиктора удалось выявить важную закономерность — спад сезонных колебаний кислотоустойчивости у детей в феврале—марте. Применение кратковременных курсов аскорбиновой кислоты в этот критический период позволило достичь значимого профилактического эффекта в отдельном государственном образовании (Приднестровье). На протяжении почти 10 лет удерживается минимальный уровень заболеваемости кариесом у детей в Европе. Факты — вещь упрямая: биологическая концепция не только научно обоснована, но и работоспособна, хотя, увы, рыночно не выгодна.

Означает ли всё это, что сотни тысяч исследований, обосновывающих противоположные, локальные подходы, были ошибочными или, чего доброго, недобросовестными? Конечно же нет. И схема микробы → сахара → кислоты → деминерализация → дефект эмали в принципе верна, но в то же время недостаточна. Именно биологический естественнонаучный фундамент, физиологическая изменчивость эмали — то, что пока остаётся за рамками этой схемы, содержит реальную перспективу контроля над кариесной пандемией. Сегодняшнее неприятие большинством специалистов такого более широкого подхода не связано с наличием каких-то научных контраргументов. Их нет! Их никогда не было и не может быть, поскольку речь идёт об универсальном природном явлении.

Противостояние в кариесологии «современного» и биологического подходов проходит вне научной сферы, вне дискуссий — оно в области экономических интересов. Медицинский бизнес, естественно, нацелен на прибыль. Торговать энзимным ядом (фтором) и хирургическими услугами выгодно. Бизнес вынужден сопротивляться всему, что угрожает его имиджу, процветанию и расширению. Необходимость обсуждения, о которой здесь идёт речь, объективна и неопровержима. Но это явно компрометирует всю зубоврачебную сферу (Dental Cosmos) планеты, её научную обоснованность, теоретическую безупречность и оправданность безраздельного господства в современной практике.

Кому в таком случае может быть профессионально интересна и полезна изложенная выше информация? Увы, в мире ещё только намечается социальная прослойка лиц, профессионально заинтересованных в том, чтобы заболевания не возникали. Пока что не существует и механизма вознаграждения за результат такой работы, за обеспечение незаболевания. Что касается биологического (естественнонаучного) подхода к проблеме кариеса, обозначенного выше, то он идеологически представляет собой частный элемент зарождающейся превентивно-предиктивной персонализированной медицины, основанной на гено- и фенотипировании. Именно это наисовременнейшее направление, без сомнения, призвано решить весь комплекс организационных, психологических, этических, экологических проблем, возникающих при осуществлении реального предупреждения заболевания, что представляет, впрочем, предмет особого разговора.

Сейчас же нынешнее состояние амбулаторной стоматологии вполне устраивает её саму и её инфраструктуру. Научные исследования субсидируются при условии их «единственно верной» ориентации, не допускающей отклонений в сторону «отвлекающего» естественнонаучного фактажа. Хирургическое «высверливание» остаётся единственным реальным средством борьбы с заболеванием. Основная масса специалистов — Dental Cosmos`a, — к сожалению, пока занимает консервативную позицию, убеждая себя и «клиентов» в правильности выбранной стратегии противодействия непрекращающейся пандемии кариеса. Конечно, логика и давление естественнонаучных фактов в конце концов рано или поздно должны взять верх. Но для этого необходим толчок извне, со стороны заказчика, пациента, клиента, который «всегда прав». Можно надеяться, что в наш просвещённый и стремительный век это произойдёт при участии «всех нас» существенно быстрее. Реальный контроль над кариесом, возможно, станет первой малой победой подлинных интересов человечества над актуальными интересами гильдии.

* Есть специальный стоматологический журнал с таким наименованием: "The Dental Cosmos".

Ох уж эти мне заговоры врачей!

То рак нужно, оказывается, лечить сверхмалыми дозами, то стоматологи скрывают правду от народа...

Один "спад сезонных КОЛЕБАНИЙ кислотоустойчивости" в этой фразе чего стоит...Да и вся она - по сути, "в огороде бузина, а в Киеве дядька". Даже если поверить на слово, что курсы аскорбинки в феврале снижают заболеваемость кариесом - при чем тут какая-либо "биологическая концепция", в частности - именно эта, "творчески развиваемая" автором заметки?!

"Строго говоря, уже одно это фотоизображение однозначно свидетельствует в пользу того, что населяющие поверхность эмали микробные тела просто не могут не вступать во взаимодействие с потоком жидкости, непрерывно поступающим из толщи ткани на её поверхность."

Строго говоря, уже одна эта фраза однозначно свидетельствует о невысокой научной достоверности статьи. В опубликованной работе А. Bertacci (ищется по запросу In vivo enamel fluid), на исследования которой ссылается автор, по этому поводу написано следующее:

"The fluid forming these droplets may come from free,unbound water in blind outer enamel porosities and partly in deeper structures, as suggested by the droplet distribution on enamel surface related to age.

Presumably, the mechanism of droplet formation is simply diffusion. When a water-free impression material is applied to hydrated enamel, water diffuses out of the enamel down its concentration gradient..."

Ни слова ни про какую пульпу. И это естественно, потому что такая картинка, конечно же, ничего не может говорить о постоянном токе жидкости из глубины ткани.

А вот еще один впечатляющий абзац все из той же работы:

Recently erupted teeth are more prone to dental caries than teeth that have remained free from caries lesions for a few years after eruption (4), as confirmed by experiments in which artificial caries lesions were produced in extracted teeth of different posteruptive ages.

Перевожу: свежеудаленные зубы более подвержены кариесу, чем зубы, полежавшие после удаления несколько лет.

Запрос "enamel pores pulp fluid" на PubMed даёт ноль результатов, что тоже характерно...

Ток жидкости из пульпы к поверхности зуба и вправду есть. А вот доходит ли он до наружной поверхности эмали - кажется, большой вопрос. Еще больший вопрос - могут ли проникать сквозь эмаль какие-либо вещества, мешающие росту бактерий. И сначала нужно было бы это нормально изучить, а уж потом делать какие-то выводы.

Фото Натальи Домриной