Галактический интернет

Дмитрий Мамонтов

«Популярная механика» №5, 2013

«Космос велик. Он просто огромен. Вы даже не поверите, насколько он умопомрачительно громаден. Вам может казаться, что от вашего дома до аптеки далеко, но это просто ерунда в сравнении с космосом». Дуглас Адамс. Путеводитель по Галактике для путешествующих автостопом.

Представим себе далекое-далекое будущее. Первая земная межзвездная экспедиция прибывает в систему Альфа Центавра А. Корабли ложатся на парковочную орбиту вокруг обнаруженной местной планеты, а командир экспедиции торжественно объявляет о достижении цели и поднимает бокал коллекционного шампанского урожая 2158 года.

После этого экипаж, свободный от вахты, расходится по каютам, достает коммуникаторы, и начинается негласное соревнование — кто первым зарегистрируется в системе Альфа Центавра А в Facebook. И вот тут-то социально активных астронавтов и космонавтов будущего поджидает один неприятный сюрприз. Оказывается, что интернета в этой звездной системе нет!

И, как заявляет системный администратор экспедиции, не предвидится: «Передатчики, которыми оснащены корабли, недостаточно мощны для того, чтобы наладить постоянный канал с высокой пропускной способностью между Солнцем и Альфой Центавра А». Так что быстрого интернета, мол, не ждите — максимум десятки килобит в секунду, как в каменном, то есть, простите, в XX веке.

Но тут слово берет один из инженеров-связистов, старый библиофил. Он приносит из своей каюты драгоценный старинный фолиант, написанный в самом начале XXI века, — «Полеты и коммуникации в глубоком космосе: использование Солнца в качестве гравитационной линзы» (Deep Space Flight and Communications: Exploiting the Sun as a Gravitational Lens, 2009) — и говорит, что в этой книге есть решение возникшей проблемы.

Четыре года пути

Автора книги Клаудио Макконе интересует вопрос космических коммуникаций на больших расстояниях. Действительно больших, межзвездных, поскольку даже от ближайшей к Солнцу звездной системы — Альфы Центавра — свет идет до нас более четырех лет.

На таких расстояниях можно использовать различные способы коммуникаций. Скажем, послать «письмо в бутылке», то есть космический зонд с информацией. Вероятность его прибытия к цели высока, и объем информации достаточно велик (практически не ограничен), но вот только посылать такие зонды очень невыгодно как с экономической, так и с энергетической точки зрения, поэтому для создания постоянного канала связи он подходит плохо.

Другой способ — с помощью вполне традиционных средств связи, использующих электромагнитные волны. Основная проблема такой связи — расходимость: даже направленный пучок электромагнитных волн, будь то радио или свет, неизбежно расходится за счет дифракции.

На стороне приемника улавливается лишь малая часть энергии сигнала, посланного передатчиком в пространство. Бороться с этим можно, увеличивая мощность сигнала, но этот путь невыгоден энергетически, да и повышение чувствительности приемника (в том числе и установкой больших антенн) имеет свою цену, тем более что с увеличением расстояния между передатчиком и приемником ситуация ухудшается.

Радио с помехами

В своей статье 2011 года «Межзвездная радиосвязь, улучшенная использованием Солнца в качестве гравитационной линзы» (Interstellar radio links enhanced by exploiting the Sun as a Gravitational Lens) в журнале Acta Astronautica Клаудио Макконе приводит расчеты традиционного радиоканала между Солнечной системой и Альфой Центавра А.

Они неутешительны: при передаче сигнала мощностью 40 Вт с Земли с помощью гигантской 70-метровой антенны системы NASA DSN (Deep Space Network), имеющей усиление 84 дБ (то есть усиливающей мощность сигнала в основном направлении более чем в 100 млн раз), на частоте 32 ГГц (Ka-диапазон, именно такой использует зонд Cassini) и скорости передачи 32 кбит/с (такую имеет европейский космический зонд Rosetta) и приеме с помощью 12-метровой антенны (с усилением 69 дБ, то есть чуть меньше чем в 10 млн раз) космического зонда в системе Альфа Центавра А частота появления ошибочных битов (bit error rate) составляет 0,49. Это означает, что почти 50% пересылаемой информации теряется, что, с точки зрения Макконе, делает указанный коммуникационный канал практически бесполезным.

Однако Макконе нашел выход из этого тупика. Причем принципиально отличающийся от «игры мускулами». Ученый предлагает фокусировать отсылаемый к другим звездам радиосигнал... с помощью Солнца.

Солнечная линза

То, что любое массивное тело в рамках общей теории относительности (ОТО) будет искривлять траекторию световых лучей, предположил еще Альберт Эйнштейн в 1915 году. Вскоре этот эффект был подтвержден экспериментально, а в 1936 году Эйнштейн опубликовал в журнале Science расчеты, согласно которым звезда может выступать в качестве гравитационной линзы, дающей кольцеобразное изображение.

Годом позднее американский астроном Фриц Цвикки пришел к заключению, что линзой может быть не только звезда, но и целая галактика. Этот вывод смогли подтвердить лишь в 1979 году, когда британские астрономы обнаружили объект, состоящий из двух находящихся на угловом расстоянии 6 угловых секунд абсолютно идентичных квазаров, и выяснили, что это на самом деле один квазар, «раздвоенный» с помощью эффекта гравитационного линзирования далекой галактикой, находящейся между квазаром и Землей.

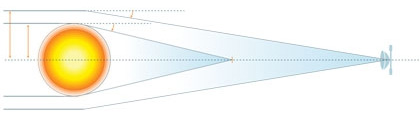

Этот эффект гравитационного линзирования Клаудио Макконе и предлагает использовать для фокусировки посылаемого к далеким звездам радиосигнала. Но, чтобы использовать Солнце в качестве фокусирующей линзы, нужно разместить источник сигнала в одном из фокусов. Ближайший фокус Солнца расположен далеко за пределами Солнечной системы, в 550 а.е. от звезды (1 а.е. — это радиус орбиты Земли, 150 млн километров).

Напомним, что космический зонд Voyager-1, отправленный в 1977-м, в этом году подошел к границе Солнечной системы и находится на расстоянии около 123,7 а.е. от звезды.

Миссия в фокус

По замыслу Макконе, зонд миссии FOCAL (Fast Outgoing Cyclopean Astronomical Lens), оснащенный радиопередатчиком и 12-метровой антенной, нужно расположить на «оптической оси» линзы (прямой, соединяющей приемник и передатчик) в любом месте дальше ближайшего фокуса — 550 а.е. от Солнца. Лучше дальше, поскольку в этом случае огибающий Солнце радиосигнал будет испытывать меньшее влияние помех от солнечной короны.

Космический корабль миссии FOCAL

По замыслу Клаудио Макконе, радиосигнал можно фокусировать гравитационной линзой — любым массивным телом, например звездой. Для этого передатчик нужно расположить на «оси радиоканала» на расстоянии, превышающем минимальную дистанцию фокусировки (это расстояние зависит от радиуса и массы звезды). Для нашего Солнца оно составляет 550 а.е. (в 13,75 раза превышает радиус орбиты Плутона). Большее расстояние предпочтительнее — при этом радиосигнал огибает Солнце в зоне, где слабее влияние радиопомех солнечной короны

В канале передачи, который использует расположенную в точке фокуса передающую антенну, добавляется еще один компонент — Солнце как гравитационная линза. Усиление этой линзы для того же Ka-диапазона составляет 70 дБ (10 млн раз). Это может кардинально изменить ситуацию, особенно если учесть, что гравитационной линзой является не только Солнце, но и любая другая звезда, в частности Альфа Центавра А. Правда, поскольку ее масса и диаметр отличаются от солнечных, ее ближайший фокус располагается в 750 а.е. от звезды.

Согласно расчетам Макконе, используя два космических аппарата FOCAL с 12-метровыми антеннами в соответствующих фокусах Солнца и Альфы Центавра А, можно добиться совершенного успеха: за счет усиления двух звезд свести практически к нулю частоту появления ошибочных битов при мощности 0,1 мВт (да-да, 0,1 милливатт!).

Широкая полоса

Вышеприведенные данные верны для канала связи со скоростью 32 кбит/с, однако такой канал по современным меркам более чем скромен. Макконе не останавливается на этом и в своей новой статье «Галактический интернет, возможный благодаря гравитационному линзированию звезд» (Galactic Internet made possible by star gravitational lensing, Acta Astronautica, 2013) приводит расчеты возможной скорости широкополосных каналов межзвездной связи.

Результаты впечатляют: скажем, при неограниченной полосе частот (и мощности менее 1 мВт) скорость передачи информации по радиомосту между Солнцем и Альфой Центавра А составляет 210 Гбит/с, а между Солнцем и Сириусом А — 100 Гбит/с. Возможна связь и на более далеких расстояниях: скажем, между Солнцем и солнцеподобной звездой в центре нашей Галактики скорость передачи данных составит хотя и небольшие, но приемлемые 5,4 кбит/с (правда, при мощности в 1 кВт). Это, разумеется, теоретические данные, на практике будет не так радужно, но все равно это практически достижимые величины.

Чужая сеть

Но кое-какие важные детали Макконе опускает. Мы не говорим о технической возможности миссий, подобных FOCAL, ведь это дело далекого будущего. Но существуют и фундаментальные ограничения, главное из которых связано с конечностью скорости света. Радиосигнал от Солнца до Альфы Центавра А идет 4,37 года, и про запаздывание с открытием страницы в браузере можно даже и не говорить.

Более того, передатчик и приемник вращаются по своим орбитам вокруг звезд, которые тоже движутся друг относительно друга, а на синхронизацию часов на таком расстоянии есть ограничения в специальной теории относительности. Поэтому сделать так, чтобы приемник оказался в фокусе гравитационной линзы точно в заранее неизвестный момент прихода сигнала, не получится.

Впрочем, и это ограничение вполне можно обойти. Достаточно построить вокруг каждой звезды на расстоянии больше минимального гравитационного фокуса сферу Дайсона, начиненную различным коммуникационным приемопередающим оборудованием. Тогда для каждого межзвездного радиомоста в любой момент времени на этой сфере обязательно найдется приемная или передающая ячейка.

«И не исключено, — рассуждает Макконе, — что какая-нибудь высокоразвитая цивилизация уже построила галактический интернет, использующий подобные принципы». И тогда земная космическая миссия, посланная на расстояние 550 а.е и далее, вполне возможно, обнаружит там какой-нибудь межзвездный узел связи.

-

Для того, чтобы создать не то что сферу Дайсона, а хотя бы "орбиту Дайсона", способную постоянно держать в фокусе Солнце по описанной здесь схеме, необходимо запустить на орбите вокруг а-Центавра не менее (2*pi*расстояние_до_а-Центавра/диаметр_Солнца)~200000000 (двести миллионов) передающих станций.

Не многовато ли выходит? :-)

PS1: разумеется, "по-настоящему" считать нужно иначе, но результат все равно изменится лишь на константу, т.е. по порядку величины останется тем же

PS2: если уменьшать число приемо-передатчиков, то суммарная пропускная способность канала упадет пропорционально произведению коэффициентов такого уменьшения для каждой из сторон, т.е. опять же принципиально уменьшить приведенную оценку без катастрофического уменьшения пропускной способности не получится-

А пускай передатчик не движется по орбите, но покоится в точке фокуса. А от падения на Солнце удерживается с помощью... солнечного паруса.

-

Для этого солнечный парус должен быть уж слишком большим. Скажем, для неподвижного "подвешивания" груза всего лишь в 1 кг возле нашего Солнца (независимо от расстояния) необходим парус площадью порядка 10^15м2, т.е. радиуса более 10000км. Что при любых известных нам материалах просто нереально - уже сам парус таких размеров будет весить гораздо больше.

-

Что-то мне сдаётся, что на таком расстоянии от солнца притяжение настолько слабо, что для удержания аппарата на одном месте достаточно двигателя, очень маломощного, а значит способного работать очень долго.

-

При использовании ионного двигателя на это потребуется примерно 2 грамма рабочего тела в сутки на каждый килограмм массы. Т.е. двигатель придется до-заправлять рабочим телом не реже чем раз в год.

Теоретически возможно, хотя и не очень удобно, особенно если учесть, что стыковка транспортного корабля с таким вот "повисшим" спутником - задача крайне нетривиальная и уже сама по себе потребует приличного расхода топлива. -

-

-

-

-

-

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.188

.1145&rep=rep1&type=pdf

в самой научной статье, о которой идет речь, в п.4.6 в расчеты брали шумовую температуру noise temperature of space far away from the Sun and from any other star. This ‘‘empty space noise temperature’’ might be assumed to equal, say, 100 K.

Т.е. сам же автор пишет что для связи с объектами вдали от Солнца или любых других звёзд. Одновременно с этим расчет делают для объекта как раз вблизи звезды, чья шумовая температура тысячи градусов. -

А кто Вам сказал, что передача будет на такой скорости? Ещё в прошлом веке считалось, что лучшие тогдашние телескопы позволяют поймать сигнал с равно телескопа на расстоянии 100 световых лет. И ни какими двенадцатью метрами там не пахло, РАТАН - это шестисотметровый монстр. И о десятках килобит в секунду речи тоже не было. Просто поймать хоть что то осмысленное и отличимое от фона.

Этот же приём можно использовать, для того, чтобы дать знать "братьям по разуму", что мы, де, существуем, и находимся в непосредственной близости от Солнца. Согласитесь, что ловить разумный радио-сигнал (как и черную кошку в темной комнате, в которой её может и не быть) черт знает где - гораздо сложнее, чем заметить странно мерцающую звездочку.

Для заметности сигнала, можно высокочастотный сигнал, несущий полезную информацию модулировать на частотах, заметных невооруженному глазу. Высока вероятность того, что «братья по разуму» видят в том же -оптическом - спектре излучения звезд, что и мы. Поэтому экранировать достаточно только эту часть спектра. Такой "солнечный экран" может вращаться вокруг Солнца и непрерывно подавать сигнал во всех направлениях в плоскости своей орбиты с некоторым углом расхождения.

-

"На расстоянии - практически любом - переменное затмение Солнца можно будет регистрировать так же, как и мы обнаруживаем экзопланеты. В роли такого экрана (например, по типу ЖКИ или электронных чернил) может быть тот же "солнечный парус"." Вы себе внутреннюю синхронизацию затвора хорошо представляете? От двенадцати тысяч км в диаметре, иначе его даже на фоне красного карлика потеряют. А отсюда скорость. Битовый интервал в принципе не может быть меньше 120-ти миллисекунд. Может лучше сделать такого размера отражатель антенны? Дифракционное уширение уменьшим, выберем волну, на которой Солнце тусклей передатчика. И запитать его можно от солнечной батареи такого же размера. Ну ладно, пусть даже той же будет суммарная площадь батареи и отражателя. Толку всё равно больше. И как такое везти на корабле? Вы хоть обратили внимание, что они смогли взять с собой только двенадцатиметровую антенну? Кстати, и телескоп не только диаметром 20 м, но и длиной 80 м, чтоб на затвор смотреть, тоже проблематичен для экспедиции. SETI же исходит из того, что отравитель располагает стационарным оборудованием, или как минимум необитаемыми зондами у самой базы. Там телескоп размером с МКС, даже орбитальный - норма. Для экспедиции даже метровый и 8 м в длину - роскошь. И на ЛЮБОМ расстоянии экзопланеты не обнаруживаются.

Клаудио Макконе

Известный итальянский астроном, руководитель направления космических научных исследований Международной академии астронавтики (International Academy of Astronautics, IAA) и председатель постоянного комитета IAA по SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, поиску внеземного разума). Макконе долгое время проработал в компании Alenia Spazio, где принимал участие в разработке самых разных космических аппаратов, таких как научный спутник Quasat, экспериментальный «спутник на привязи» Tethered Satellite System (TSS) или солнечный парус для полета к Марсу