Заглянуть за горизонт

Алексей Левин

«Популярная механика» №10, 2012

В словаре, изданном в 1910 году, горизонт определялся как «окружность круга... дальше которого ничего не видно». Но за прошедший век наука расширила это понятие до масштабов Вселенной.

Привычный зрительный горизонт, обусловленный шарообразностью нашей планеты, статичен и не зависит от времени наблюдения (к тому же на километровых дистанциях конечность скорости света не принимают в расчет). Но в применении к Вселенной понятие горизонта теряет былую простоту. Космическое пространство не двумерно, как земной рельеф, а трехмерно, к тому же Вселенная расширяется, причем с переменной скоростью. Более того, применительно к космическим масштабам необходимо помнить о конечности скорости света.

Два горизонта

Понятие космологического горизонта ввели в науку в начале 1950-х годов в связи с разработкой теории горячей Вселенной. А в 1956 году крупный специалист по ОТО Вольфганг Риндлер из Корнеллского университета уточнил и расширил эту концепцию в статье “Visual horizons in world-models”. Риндлер предложил по-разному рассматривать космические объекты длительного существования, такие как звезды и галактики с их протяженными мировыми линиями (кривыми в пространстве-времени, описывающими движение тела), и кратковременные эффекты, такие, например, как взрывы сверхновых, которым соответствуют небольшие фрагменты таких линий, а в пределе — просто точки. Корректно описать наблюдаемость объектов обоих типов можно лишь при помощи различных горизонтов.

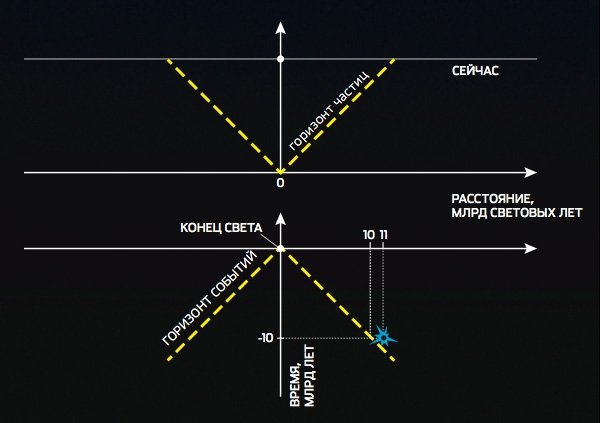

Границу между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми мировыми линиями Риндлер назвал горизонтом частиц, а аналогичную границу между точками этих линий — горизонтом событий.

Согласно стандартной космологической модели, мы живем в однородной изотропной Вселенной. Отсюда следует, что горизонт частиц представляет собой сферическую поверхность, в центре которой находится наблюдатель. Внутренность сферы заполнена долгоживущими космическими объектами (скажем, галактиками), чей испущенный в прошлом свет приходит к наблюдателю. С внешней стороны этой сферы находятся галактики, которые наблюдатель не может видеть ни на каких этапах их истории, предшествовавших моменту наблюдения. Таким образом, горизонт частиц отсекает наблюдаемую зону Вселенной от ненаблюдаемой, то есть по своей сути не слишком отличается от географического горизонта.

А вот горизонт событий не столь нагляден: он разделяет события, которые наблюдатель может увидеть в тот или иной момент времени в своем собственном будущем, от событий, увидеть которые ему никогда не дано. В некоторых космологических моделях присутствуют оба горизонта, в некоторых — только один из них, а в некоторых горизонтов нет вовсе.

Разные горизонты

Замкнутая нестатичная вселенная Фридмана с положительной кривизной пространства возникает из точечной сингулярности с бесконечной плотностью энергии, достигает в своем расширении предельного размера, а затем сокращается и снова схлопывается в сингулярность. Такая вселенная обладает и горизонтом частиц, и горизонтом событий.

Во вселенной Эйнштейна—де Ситтера есть горизонт частиц, но нет горизонта событий, поскольку скорость ее расширения с течением времени стремится к нулю, то есть в бесконечно отдаленном будущем она станет статичной. Это справедливо и для любой открытой фридмановской вселенной, скорость расширения которой в бесконечном будущем стремится к конечному ненулевому пределу. А вот для не имеющей ни начала, ни конца «антигравитационной» вселенной де Ситтера справедливо обратное — там отсутствует горизонт частиц, но имеется горизонт событий.

В нашей Вселенной для диаграммы космологических горизонтов удобно использовать сопутствующие координаты, которые расширяются в унисон с расширением Вселенной (они подобны координатной сетке на надувном глобусе: широта и долгота каждой точки не меняются, а расстояние между любой парой точек увеличивается с ростом радиуса в соответствии с масштабным фактором). А если использовать для шкалы времени конформное время (время фотона, испущенного космическим объектом и летящего на мировом конусе), то диаграмма приобретает простой классический вид с прямыми горизонтами и световым конусом.

Статичный мир

Для простоты рассмотрим горизонты безграничной статичной вселенной. В ньютоновском мире с бесконечной скоростью света (и, как следствие, абсолютным временем), который не имеет ни начала, ни конца во времени, то есть существует вечно, наблюдатель, где бы он ни находился, всегда может видеть все светила без единого исключения. Поэтому в таком мире нет ни горизонта частиц, ни горизонта событий (собственно говоря, там нет и самих событий!) — он дважды безгоризонтен.

Теперь допустим, что в галактиках иногда взрываются сверхновые. Если скорость света бесконечна, эти вспышки мгновенно достигают наблюдателя, так что двойная безгоризонтность по-прежнему имеет место. Однако она сохраняется и при конечной скорости света!

В самом деле, допустим, что какая-то галактика на короткое время увеличила блеск из-за взрыва сверхновой. В вечной и статичной вселенной свет этой вспышки рано или поздно придет к любому наблюдателю. Отсюда следует, что в этом мире нет сигналов, которые наблюдатель никогда не сможет увидеть, и, следовательно, нет горизонта событий (разумеется, там по-прежнему нет и горизонта частиц).

Далее рассмотрим гипотетическую статичную вселенную с началом во времени. В таком мире горизонт частиц представляет собой сферу, расширяющуюся со скоростью света. Если через 5 млрд лет после сотворения этого мира в какой-нибудь из галактик появится наблюдатель, его горизонт частиц окажется сферой радиусом в 5 млрд световых лет. Еще через миллиард лет радиус составит 6 млрд световых лет, через 2 млрд — 7 млрд. Этот мир остается неизменным, но его наблюдаемая часть постоянно расширяется.

И наконец, предположим, что наша воображаемая статичная вселенная не имеет начала, но имеет конец, где обрываются все мировые линии, в том числе и линия наблюдателя. Он по-прежнему видит все галактики, так что горизонт частиц в этом мире отсутствует. Однако наблюдатель теперь уже может заметить только часть изменений в свечении этих галактик. Он увидит вспышку сверхновой, взорвавшейся в галактике, отдаленной от него на 10 млн световых лет, если взрыв случился за 11 млн лет до конца света. Но если сверхновая вспыхнула за 9 млн лет до этого печального финала, наблюдатель даже в последний момент своего существования о ней не узнает — просто не успеет. Следовательно, в таком мире имеется горизонт событий.

Как ни примитивна модель статичной вселенной, она позволяет уяснить ключевые черты обоих горизонтов. За пределами горизонта частиц лежат мировые линии, которые в данный момент не могут наблюдаться ни в одном из своих предшествующих фрагментов. А вне горизонта событий пребывают события, которые наблюдатель не способен узреть за все время своего существования.

Ближе к реальности

Наша Вселенная, как известно, отнюдь не статична — она расширяется, причем в течение последних пяти-шести миллиардов лет даже с ускорением (считается, что оно порождено ненулевой энергией физического вакуума, получившей не особенно удачное, но эффектное название — темная энергия). При этом она обладает плоской геометрией, поскольку полная плотность ее энергии равна критическому значению, при котором кривизна космического пространства зануляется. Если бы это равенство имело место в отсутствие темной энергии, прошлая, нынешняя и последующая динамика Вселенной (за исключением ее самого раннего этапа) соответствовали бы модели Эйнштейна—де Ситтера (см.: «Как открывали расширение Вселенной», «ПМ» №6, 2012).

Согласно закону Хаббла, радиальные скорости далеких галактик пропорциональны расстоянию до них с коэффициентом, который называется параметром Хаббла H (он зависит от возраста Вселенной и в настоящую эпоху обозначается H0). Поэтому на некоторой дистанции, равной c/H, скорость галактического разбегания становится равной скорости света. Такое расстояние называют дистанцией Хаббла (или радиусом хаббловской сферы), и в нашу эпоху оно приблизительно равно 14 млрд световых лет. Относительно центра сферы скорость расширения пространства внутри нее меньше световой, а вне ее — больше.

Очень важно, что радиус сферы Хаббла в общем случае вовсе не равен радиусу наблюдаемой части мироздания, который, по определению, есть радиус горизонта частиц. Это наглядно представлено в приведенном выше примере статичной вселенной с одновременно вспыхнувшими галактиками. Поскольку там параметр Хаббла равен нулю, хаббловский радиус бесконечен. А вот радиус горизонта частиц пропорционален возрасту Вселенной и при любых конечных сроках ее жизни тоже конечен.

Рассмотрим вспышки сверхновых, одновременно взорвавшихся в двух разных галактиках. Пусть одна из галактик расположена внутри сферы Хаббла наблюдателя, а вторая — вне ее. Наблюдатель увидит первую вспышку и не увидит второй, поскольку расширяющееся пространство «уносит» с собой ее фотоны со скоростью больше световой. На самой сфере Хаббла световые кванты как бы вморожены в пространство, которое расширяется там со световой скоростью, и поэтому она становится еще одним горизонтом — горизонтом фотонов.

Если расширение Вселенной замедляется, то радиус сферы Хаббла возрастает, поскольку он обратно пропорционален уменьшающемуся хаббловскому параметру. В таком случае по мере старения Вселенной эта сфера охватывает всё новые и новые области пространства и впускает все новые и новые световые кванты. С течением времени наблюдатель увидит галактики и внутригалактические события, которые ранее находились вне его фотонного горизонта. Если же расширение Вселенной ускоряется, то радиус хаббловской сферы, напротив, сокращается.

Конкретная скорость расширения сферы Хаббла зависит от деталей эволюции Вселенной. Например, в мире Эйнштейна—де Ситтера она равна полутора световым скоростям. Поскольку пространство на хаббловской сфере раздувается со световой скоростью, разница между темпами расширения фотонного горизонта и расширения пространства равна половине скорости света. В то же время горизонт частиц во вселенной Эйнштейна—де Ситтера расширяется вдвое быстрее фотонного горизонта (следовательно, со скоростью, равной трем световым).

Прошлое и будущее

«Над проблемами горизонта я задумался еще в аспирантуре, причем даже не по собственной инициативе, — рассказывает «Популярной механике» профессор Вольфганг Риндлер, который до сих пор преподает физику в Техасском университете в Далласе. — Тогда была в большой моде теория Вселенной, известная как космология стабильного состояния — Steady State Cosmology («Забытый соперник Большого взрыва», «ПМ» №5, 2006). Мой научный руководитель ввязался в ожесточенный спор с авторами этой теории и предложил мне разобраться в существе разногласий. Я не стал отказываться от предложенной задачи, и в результате появилась моя работа о космологических горизонтах. Из нее, в частности, следовало, что в модели стабильного состояния есть только горизонт событий, как и во вселенной де Ситтера».

По словам профессора Риндлера, существует очень понятная интерпретация обоих горизонтов нашего мира: «Горизонт событий образован световым фронтом, который в пределе сойдется на нашей Галактике, когда возраст Вселенной возрастет до бесконечности. Напротив, горизонт частиц соответствует световому фронту, и спущенному в момент Большого взрыва. Фигурально выражаясь, горизонт событий очерчивается самым последним из световых фронтов, достигающих нашей Галактики, а горизонт частиц — самым первым. Из такого определения становится понятным, что горизонт частиц задает максимальное расстояние, с которого в нашу нынешнюю эпоху можно наблюдать произошедшее в прошлом. Горизонт событий, напротив, фиксирует максимальную дистанцию, откуда можно получить информацию о бесконечно отдаленном будущем. Это действительно два разных горизонта, которые необходимы для полного описания эволюции мироздания».

С глаз долой

Из-за конечности скорости света наблюдатель видит небесные объекты такими, какими они были в более или менее отдаленном прошлом. За пределами горизонта частиц лежат галактики, которые в данный момент не наблюдаются ни на едином этапе их предшествующей эволюции. Это означает, что их мировые линии в пространстве-времени нигде не пересекают поверхность, по которой распространяется свет, приходящий к наблюдателю с момента рождения Вселенной (она называется ретроградным световым конусом). Внутри горизонта частиц расположены галактики, чьи мировые линии в прошлом пересеклись с этой поверхностью. Именно эти галактики и составляют часть Вселенной, в принципе доступную наблюдению в данный момент времени.

Ретроградный световой конус любого наблюдателя во Вселенной, расширяющейся после Большого взрыва, сходится на этой начальной сингулярности и охватывает конечный объем. Отсюда еще раз следует, что наблюдатель может видеть лишь конечную часть своего мира.

Таким образом, нам не дано знать, какова Вселенная за пределами нынешнего горизонта частиц. Некоторые теории ранней Вселенной утверждают, что очень далеко за этим горизонтом она совсем не похожа на то, что мы видим. Этот тезис вполне научен, поскольку он вытекает из вполне разумных вычислений, однако его нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить с помощью астрономических наблюдений, доступных в наше время. Более того, если пространство и дальше будет расширяться с ускорением, его нельзя будет проверить и в сколь угодно отдаленном будущем.

В статичной вселенной с фиксированным началом радиус горизонта частиц равен произведению ее возраста на скорость света. В нашей Вселенной он гораздо больше, поскольку расширяющееся пространство увлекает за собой световые кванты. Для определения этого радиуса требуется знание всей динамики Вселенной, в том числе и в фазе инфляции, которым наука пока не располагает. По современным данным, масштабный фактор Вселенной в ходе инфляции увеличился как минимум в 1027 раз, но эта оценка может быть сильно занижена (стандартная космологическая модель вообще не описывает фазу инфляции и отсчитывает возраст Вселенной от ее завершения).

В мире Эйнштейна—де Ситтера радиус горизонта частиц равен удвоенному радиусу хаббловской сферы, который, в свою очередь, в полтора раза превышает произведение возраста этого мира и скорости света. Легко посчитать, что в соответствии с этой моделью нынешний радиус горизонта частиц (и, следовательно, радиус наблюдаемой с Земли области космоса) составляет около 41 млрд световых лет, или 13 гигапарсек. Поскольку Вселенная в эпоху доминирования темной энергии вышла на ускоренное расширение, радиус ее горизонта частиц должен оказаться несколько больше. Впрочем, учет темной энергии дает довольно близкое значение — 14 гигаперсек.

Стоит напомнить, что наши телескопы не могут заглянуть в эпоху, когда космическое пространство было заполнено плазмой и не содержало свободных фотонов. Она завершилась через 380 000 лет после Большого взрыва. Вселенная тогда эволюционировала практически точно по модели Эйнштейна—де Ситтера и продолжала это делать еще не менее 8 млрд лет. Позднее темная энергия внесла свои поправки, но пока что они увеличили горизонт событий не слишком сильно.

Если нынешняя плотность темной энергии в будущем не изменится, эволюция Вселенной постепенно начнет всё больше и больше соответствовать модели де Ситтера. В таком случае радиус горизонта событий с течением времени будет стремиться к предельному постоянному значению. В очень далеком будущем все источники света, расположенные вне гравитационно связанной Местной группы галактик (к которой принадлежит и наш Млечный Путь), окажутся за пределами этого горизонта и навсегда станут невидимыми.

-

Существует простая геометро-кинематическая модель фейерверка, частицы которого разлетаются от места взрыва N прямолинейно со скоростями, ограниченными некоторой максимальной величиной V = const. При этом фрагменты m фейерверка (кроме самой быстрой частицы M) находятся внутри сферы, расширяющейся от центра N со скоростью R/T = V, и образуют множество скоростей, определяемых расстояниями r = mN, поделенными на время движения Т. Соединяя однорожденные частицы попарно, обнаружим, что они объединены тем, что удаляются друг от друга прямолинейно и равномерно, а общая ось любых двух частиц транслируется параллельно самой себе. Отсюда делают неверный вывод о том, что пространство общего фейерверка обладает евклидовой метрикой и является однородным и изотропным в координатах, связанных с пунктом N.

Но если векторы радиальных скоростей однорожденных частиц m, исходящие из неподвижной точки N, свести в экваториальную плоскость сферы максимального радиуса R, обозначающего самую быструю частицу М, то все эти векторы можно повернуть в данной плоскости так, что их начала будут в пункте N, а концы распределятся по окружности диаметром МN = R/2. Таким образом вектор скорости V максимален в множестве векторов v = r/T от нулевого до V, образующих с последним углы от нулевого до пи пополам. Так в евклидовом пространстве общего фейерверка появляется выделенное направление MN и оно перестает быть изотропным. Более того, в данном направлении полупространство взрыва неоднородно, поскольку скорости v = const в нем зависят от угла между v и V.

Доказано (см. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/2039-chr.pdf), что пространство сферы диаметром МN = R/2, расширяющейся от полюса N, не является евклидовым, так как в нем расстояние а + b = c между двумя точками по прямой равно дистанции между ними по ломаной линии из отрезков a*> a и b*> b. Интересно посмотреть, как неевклидова метрика в Малом взрыве фейерверка повлияет на релятивистскую теорию Большого взрыва, выделяющую горизонты частиц и событий.

Простые горизонты

Наблюдаемая часть (горизонт частиц) стационарной вселенной, имеющей начало, постоянно расширяется со скоростью света. Во вселенной без начала, но с «концом света», где обрываются все мировые линии, горизонт событий отделяет события, которые наблюдатель никогда не сможет увидеть