Жизнь на маяках

Сергей Аксентьев,

кандидат технических наук (г. Севастополь)

«Наука и жизнь» №4, 2009

В пустой маяк, в лазурь оконных впадин,

Осенний ветер дует — и, звеня,

Гудит вверху. Он влажен и прохладен,

Он опьяняет свежестью меня.

Остановясь на лестнице отвесной,

Гляжу в окно. Внизу шумит прибой

И зыбь бежит. А выше — свод небесный

И океан туманно-голубой.

Внизу — шум волн, а наверху, как струны,

Звенит-поёт решётка маяка.

И всё плывёт: маяк, залив, буруны,

И я, и небеса, и облака.

И. А. Бунин. На маяке (1903–1904)

Уединённый мир обитателей маяков знаком немногим. В прошлом году журнал «Наука и жизнь» (№10, 2008) рассказал о феодосийском маяке, уже более сотни лет помогающем кораблям в плаваниях. В этом материале речь пойдёт о том, кто и как обеспечивал работу таких сооружений. Люди, работающие на маяках, достойны рассказа об их нелёгком, а подчас и опасном труде.

Инструкция, написанная кровью

В архивах британского Адмиралтейства хранится рапорт известного строителя маяков Роберта Стивенсона (деда знаменитого писателя), составленный после инспекторской поездки на острова пролива Ла-Манш летом 1840 года. «Маяк на скалах Каскетс, — докладывал Стивенсон, — важнейший из всех и находящийся на самой напряжённой в мире судоходной трассе, хуже всех, которые я осмотрел. И я настоятельно рекомендую заменить на нём фонарь и ревун. Можно содрогнуться от одной мысли, что там может произойти, если это не будет сделано». Но чиновники из Trinity-House — учреждения морской навигации, в обязанности которого входили установка и поддержание в надлежащем виде маяков, буёв и другого навигационного оборудования, проигнорировали предостережение Стивенсона. Стихия не прощает ошибок: 1 апреля 1899 года Великобритания была потрясена «пасхальным кораблекрушением»: на скалах Каскетс разбился пароход «Стелла». Капитан в густом тумане не увидел слабого огня маяка и не услышал сирены. Из 217 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, погибли 124 человека.

В 1907 году по этим же причинам произошла одна из самых невероятных морских катастроф: корабль врезался в маяк. В плотном тумане огонь маяка был совсем невидим, а сирена оказалась неисправной. Два морских буксира осторожно вели «за усы» (швартовые концы, поданные с носа буксируемого судна на буксировщики) элегантный четырёхмачтовый корабль «Жаклин». При подходе к маяку Вульф-Рок, что высится в центре Бристольской бухты (юго-запад Великобритании), в месте раздвоения фарватера, буксиры начали огибать маяк: один — слева, а другой — справа... Сильнейший удар сотряс маячную башню. Перепуганные служители выскочили на галерею и прямо перед собой увидели корабль с развороченной носовой частью...

Понятие «маяк» включает в себя целый комплекс помещений и оборудования. Но основой всего является маячная башня, а её сердцем — огонь. Маячные огни светят белым, красным или зелёным светом либо определённым сочетанием этих цветов, но не синим. Он оказался непригоден для навигационных целей, так как быстро рассеивается каплями атмосферной влаги и огонь маяка, особенно в дождь и туман, размывается, становясь нечётким уже на расстоянии нескольких миль. А ведь малейшее изменение характеристики огня или ослабление его яркости чревато серьёзными авариями и даже морскими катастрофами. Это понимали давно все, кто был связан с морем.

Потребовались десятки лет и многие человеческие жизни, чтобы наконец были разработаны чёткие инструкции смотрителям маяков. В Англии они появились в конце 50-х годов XIX столетия. В России «Инструкция смотрителю маяка» была издана в 1869 году. Первый её параграф в категорической форме требовал: «Маячный смотритель обязан зажигать лампы каждый вечер при захождении солнца, наблюдать, чтоб они постоянно горели, чисто и ярко, до восхождения солнца». За неисполнение этого требования грозила тюрьма и даже каторга, если по вине смотрителя в районе ответственности произошла катастрофа и погибли люди. Не менее строго подходила инструкция и к содержанию осветительных приборов, принадлежностей к ним, механизмов и оборудования. Всё маячное хозяйство должно было содержаться в образцовом рабочем состоянии. Это относилось и к жилым и к служебным помещениям.

Жизнь и повседневные заботы

Итак, вся деятельность служителей маяков направлена на выполнение единственной и на первый взгляд очень простой задачи: следить за тем, чтобы маяк светил кораблям в ночи от заката до рассвета. Сейчас за началом и окончанием работы маяка с точностью до минуты наблюдает электроника, а электрические или светодиодные светильники не требуют практически никакого ухода в течение многих месяцев, но прежде этот монотонный, утомительный и ответственный труд отнюдь не был настолько лёгок.

На первых черноморских маяках — Тарханкутском и Херсонесском, — построенных в 1816 году, использовались катоптрические (зеркальные) осветительные аппараты — пятнадцать масляных ламп Арганда, установленных в фокусе пятнадцати полированных параболических чаш. Горючим служило сурепное масло, пропитывающее хлопчатобумажный фитиль. Для создания тяги и защиты огня от влияния окружающего воздуха на горелку надевался стеклянный конический колпак, открытый сверху. Масло хранилось в специальных резервуарах ламп. В задачу вахтенного входило своевременно очищать от нагара фитили, следить за яркостью и высотой пламени, чистотой поверхности отражателей и своевременно пополнять резервуары маслом. Все эти манипуляции приходилось проделывать каждый час, а то и чаще. Когда в 1824 году маяки перевели на проблесковый режим работы, хлопот прибавилось. Для равномерного вращения осветительного аппарата (чтобы иметь определённую характеристику проблесков маячного огня) его установили на круглый поплавок-основание, опущенный в чашу, заполненную ртутью. Во вращение аппарат приводился сложным шестерёнчатым механизмом, работу которого, подобно часам с гирями, обеспечивали тяжёлые грузы, плавно скользившие на тросах внутри центральной колонны маячной башни. Теперь вахтенный помимо поддержания огня следил за равномерной работой вращательного механизма, своевременно поднимал грузы наверх и периодически смазывал детали. Так как запас масла в лампах был невелик, то за смену приходилось совершать по крутой винтовой лестнице десятки походов на склад, расположенный на нижнем этаже тридцатишестиметровой башни.

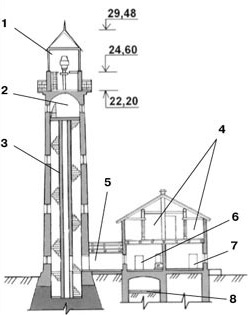

Как правило, внутри маячная башня представляет собой круглый каменный цилиндр с цементной пустотелой колонной в центре для приводного груза вращательного механизма. Начинаясь у фундамента, колонна упирается в пол маячной комнаты. Стены башни двухметровой толщины у основания плавно уменьшаются, и в районе маячной комнаты, расположенной под фонарным сооружением, толщина их не превышает метра. Такая конструкция обеспечивает устойчивость всего тысячетонного сооружения к воздействию колоссальных знакопеременных ветровых нагрузок и ударов волн во время штормов и ураганов, а также сейсмическую стойкость при землетрясениях. В цокольном этаже башни обычно размещались кладовки с имуществом и оборудованием, а также небольшой запас масла для осветительного устройства. С переходом на освещение нефтью, а затем и керосином хранилища по противопожарным соображениям пришлось из башни убрать. От цоколя в маячную комнату ведёт крутая винтовая лестница. Она ажурной чугунной лентой обвивает ствол башни, занимая всю ширину пространства между стволом и внутренней стеной. Четыре яруса световых окон обеспечивают хорошее освещение внутри при любой погоде. Подъём по узкому крутому серпантину с непривычки тяжёл (сто сорок ступенек на Тарханкутском маяке). Поэтому, чтобы служитель мог перевести дух или оставить на время ношу, на лестнице имеется несколько площадок — пролётов. Крупные и тяжёлые предметы поднимали наверх с помощью ручной лебёдки, установленной в вахтенной (маячной) комнате. А вот расслабиться служителям во время вахты возможности не было никакой. Инструкция на этот счёт неумолимо требовала: «...ни в фонаре, ни в комнате под фонарём, называемой вахтенною, не дозволяется иметь ни дивана, ни кровати, ни какой другой мебели, на которую бы можно было склониться».

В фонарный отсек можно попасть только из маячной комнаты. Вертикальный трап (около двух метров), прикреплённый к стене, упирается в крышку входного люка, откинув которую попадаешь в святая святых — световой (фонарный) отсек. Там в центре стеклянного цилиндра установлен осветительный аппарат, посылающий с наступлением сумерек спасительный огонь в ночную даль...

Если учесть, что маячная башня не отапливается, а зимние ветры выстуживают её так, что стены покрываются инеем, то станет понятно, насколько тяжела восьмичасовая вахта. Чтобы оградить служителей от холода и не дать замёрзнуть маслу, избежать появления плесени и гнили, маячную комнату, где размещалась вахтенная смена, утепляли, обшивая деревом. Обстановка вахтенной комнаты была спартанской: стол, стул, необходимый набор инструментов, карта района на стене и таблицы с указанием времени захода солнца.

Кроме забот о маячном огне и чистки стёкол фонарного сооружения в обязанности вахтенного входило систематическое наблюдение за морской акваторией и даже (весной и осенью) за перелётом птиц. С появлением флажного семафора вахтенный принимал телеграммы с судов, следующих мимо маяка. Для этого ему в любую погоду приходилось периодически выходить на открытую галерею башни.

Научный прогресс не обошёл вниманием маяки. В конце XIX века на смену катоптрическим огням пришли диоптрические светооптические аппараты, основу которых составляли линзы Френеля. Фитильные лампы заменили керосинокалильными установками. Это позволило значительно увеличить яркость свечения и дальность видимости огня. Но забот вахтенной службе с введением этих новшеств только прибавилось. Для работы керосинокалильной установки нужен был сжатый воздух, а нежные колпачки из вискозной ткани, пропитанные солями тория и церия, требовали постоянного наблюдения: едва сетка начинала прогорать, её следовало немедленно заменить. Сжатый воздух был необходим и для пневматических «калорических» сирен. С их установкой маячные служители должны были приобретать новые навыки обслуживания и эксплуатации сложных механизмов.

С годами менялся жизненный уклад обитателей маяков, только требования Инструкции оставались неумолимо жёсткими. «Служитель (как и на заре маячного дела) перед концом своей вахты должен оправить лампы, чтобы они горели в совершенном порядке, прежде чем выйти из фонаря, а тот, кто вступит на вахту до восхождения солнца, погасив огонь, должен сделать все необходимые приготовления для открытия огня при захождении солнца». И по сей день, в век спутниковой навигации и электроники, вахтенный, прежде чем покинуть свой пост, приводит в порядок маячное хозяйство и передаёт заступающей смене всё оборудование и приборы в безукоризненно исправном состоянии.

Знакомясь с повседневной жизнью хранителей маячного огня, невольно отмечаешь: подобное ревностное служение избранному делу нынче большая редкость. Такое можно встретить разве что в храме или монастыре.

Люди и быт

Место, где в начале XIX века поставили Тарханкутский и Херсонесский маяки, было диким. До уездного центра — Евпатории — более 65 вёрст, а до Севастополя — более 20. Сносных дорог не было. Местная вода оказалась сильно засолённой и неприятной на вкус. Поэтому воду возили бочками на лошадях из ближайших деревень. Камень для строительства добывали в Инкерманских карьерах под Севастополем и доставляли на Тарханкут морем, а на Херсонес — на подводах. Рядом с башнями для смотрителя и маячной прислуги построили дома и складские помещения. Но дома оказались сырыми и плохо отапливаемыми, а в складских помещениях, из-за отсутствия вентиляции, имущество и продукты плесневели и быстро портились. Пустынный пейзаж не радовал глаз, и отчаяние охватывало первых поселенцев. Поэтому неудивительно, что смотрители маяков постоянно жаловались начальству на низкую дисциплину, беспробудное пьянство и плохое исполнение служебных обязанностей своих подчинённых: матросов и унтер-офицеров, списанных с флотских экипажей.

Капля камень точит, и жалобы в конце концов возымели действие. С 1866 года весь обслуживающий персонал, включая и смотрителя, сделали вольнонаёмным и разрешили селиться на маяках семьями. Существенно повысили и оклады. По новому «Положению о найме смотрителей и прислуги для маяков» за безупречное исполнение обязанностей служителям раз в три года выплачивалась денежная надбавка в размере 1/4 оклада. Положили хорошие продовольственные пайки и бесплатное обмундирование. Улучшили и снабжение маяков топливом, строительными материалами и инструментом.

Правда, на первых порах это не принесло желаемого повышения качества работы, поскольку, привлечённые высокими окладами и сытой жизнью вдали от начальства, в смотрители ринулись люди весьма сомнительные: начиная от нечистых на руку титулярных советников и помощников градоначальников по особым поручениям и заканчивая спившимися артистами императорских театров. Проку от них было немного, а вред подчас они наносили большой. Многие из них заканчивали маячную карьеру в тюремных камерах. Поэтому от практики назначать на должность смотрителя кого ни попадя вскоре отказались и требования к подбору людей ужесточили.

По новым правилам кандидатуру смотрителя маяка по представлению Главного командира порта утверждали в Главном гидрографическом управлении Морского министерства. К кандидату предъявлялись серьёзные требования: он должен был быть уживчивым с людьми, грамотным, иметь опыт морской службы, владеть многими ремёслами, а также навыками оказания первой медицинской помощи, так как большая удалённость маяков от портов и городов создавала проблемы с доставкой продуктов, имущества и врача. Больше всего этим требованиям отвечали флотские офицеры, вышедшие в отставку. Их охотно брали на должности смотрителей маяков.

Смотритель, вступая в должность, давал клятву на верность служебному долгу и подписывал присяжный лист. С ним ежегодно перезаключался контракт. Боязнь потерять хороший заработок заставляла смотрителей ревностно исполнять свои обязанности и того же требовать от подчинённых. Укреплению дисциплины на маяках способствовало и изданное государством «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Раньше недобросовестные люди, пользуясь пресловутым правилом «берегового права» (широко распространённое в Средние века право прибрежных жителей на выброшенное волнами имущество разбившихся судов), частенько сознательно гасили маячные огни, чтобы во время бури поживиться на жертвах морских катастроф. Теперь виновного в устройстве ложных сигналов с целью дезориентации проходящих кораблей ожидали каторжные работы сроком от 10 до 12 лет. Опыт показал: чем дольше маяк находился в ведении одного и того же смотрителя, тем больше порядка было на объекте. Поэтому хорошими смотрителями дорожили и всячески приветствовали создание маячных династий, когда, отслужив положенный срок, глава семейства передавал заведование маяком своему сыну.

Ужесточили требования и к обслуживающему персоналу. Служитель подписывал обязательство беспрекословно выполнять приказания смотрителя, касающиеся службы и распорядка на маяке.

Суровая и хлопотная жизнь маячного служителя подходила далеко не всем, поэтому на маяки брали людей спокойных по характеру, общительных и пунктуально исполнительных. И хотя разнились они по возрасту, вероисповеданию и жизненному опыту, имели привычки и наклонности подчас далеко не благородного свойства, всех их объединяла тяга к свободной аскетической жизни.

Среди обитателей маяков не одно поколение пересказывалась история о бристольском башмачнике, который отправился служителем на Эддистонский маяк (он находится в море на удалении десятка миль от берега) лишь только потому, что ему надоела городская кабальная жизнь в мастерской за шилом и колодками. И хотя бедолаге во время затяжных штормов в одиночку не раз приходилось жестоко страдать от голода, питаясь сальными свечами, цепенеть от страха, когда ураганы, сотрясая каменные стены башни, перебрасывали многотонные волны через фонарь маяка, башмачник уверял, что «даже в эти ужасные дни он чувствовал себя по-настоящему свободным человеком».

Долгое время жизни обитателей маяков мешала нерешённость жилищной проблемы. Так, в начале семидесятых годов XIX века на Тарханкутском маяке в маленьком жилом домике размещались двадцать два человека: 11 солдат, 2 телеграфиста, 3 сигнальщика, смотритель с женой и 3 служителя, один из них также с женой. Подобная картина была и на Херсонесском маяке. Там в четырёх комнатах ютились двадцать человек.

В отчёте Гидрографического департамента за 1871 год отмечается: «Важнейший недостаток большей части Черноморских и Азовских маяков заключается в неудобных, до крайности, помещениях для маячных семейных служителей. Ежедневные ссоры, нарушение главных распорядков маячной службы и основных правил дисциплины, безнравственность, доходящая иногда до крайних пределов безобразия, служат поводом к назначению следствий, обнаруживающих разнообразные уголовные преступления, увлёкшие некоторых маячных служителей в арестантские роты и в Сибирь, на каторжные работы. Чтобы смягчить условия жизни на отдалённых маяках и обеспечить точное исполнение требований маячной службы, при маяках необходимо устраивать жилые здания так, чтобы в них было удобно помещаться отдельным семьям. Для нижних неженатых чинов необходимо иметь специальные казармы со всеми удобствами». В рекомендательной части отчёта предлагалось разработать универсальные жилые и хозяйственные постройки, пригодные для всех маячных городков. Это, по мнению авторов, намного удешевляло и ускоряло строительство.

По заданию Гидрографического департамента инженер-полковник Рулев составил типовой проект двухэтажного здания с учётом климатических и гигиенических условий. Своё решение Рулев обосновывал тем, что «в двухэтажном здании при одном и том же количестве строительных материалов достигается более обширное помещение, т. к. фундамент, стены и крыша составляют общую принадлежность для обоих этажей, что особенно важно в отношении крыш, ремонтирование которых сопряжено со значительными расходами, при большом числе маяков». Гидрографический департамент согласился с проектом Рулева, и вскоре на черноморских маяках появились опрятные городки с удобными для проживания коттеджами.

Постепенно на маяках складывались крепкие коллективы. Вырастали дети. Многие из них навсегда оставались на маяке, продолжая семейные традиции. Маячные городки обустраивались и хорошели. Летом они радовали глаз цветниками и розариями, утопали в зелени садов, оказывая неизгладимое впечатление на каждого, кому доводилось побывать в этом романтическом, мало кому известном мире...

Испытание морем

Исправно горящий огонь маяка, как показывает жизнь, ещё не гарантия безопасного судоходства. Если у капитана не достаёт морской выучки или опыта плавания в штормящем море, а команда не расторопна или плохо обучена, то и свет маяка не поможет попавшим в беду мореплавателям. И тогда служителям маяка приходится идти на помощь терпящим бедствие.

В ночь на 1 октября 1817 года на траверзе Херсонесского маяка разыгралась трагедия. С заходом солнца при спокойном море из Севастополя на Одессу вышел фрегат «Везул» под командованием капитана 2 ранга И. И. Стожевского. Шли по счислению. Вскорости погода начала портиться. Небо заволокло низкими грозовыми тучами. Ветер, быстро усиливаясь, перешёл в жестокий шторм. Наставление мореплавателям на этот случай даёт чёткий совет: «Держитесь на хорошем расстоянии от береговой линии». Но ошибка в счислении места составила около 6 морских миль (примерно 12 км). Сильно уклонившийся в сторону берега фрегат нёсся прямо на Херсонесский риф. Увидев приближающийся огонь маяка, командир попытался сделать галс в море, но поворот не получился. Тогда срочно отдали якорь, но он «не забрал». Беспомощный фрегат несло на камни. Вскоре послышался удар корпуса о гранитное дно. На маяке, увидев эту трагедию, тут же сообщили в Севастополь на эскадру. Больше пока ничем помочь терпящим бедствие не могли. Море бесновалось с такой яростью, что о спуске на воду шлюпки не могло быть и речи.

К рассвету шторм начал стихать и к лежащему на борту «Везулу», который волны продолжали методично колотить о камни, подошёл вельбот с маячниками. Команду во главе с командиром спасли, а вот фрегат измолотило в щепки. Квартирмейстер и юнга, до подхода спасателей со страху бросившиеся в море, погибли.

Великий князь Михаил Павлович, оказавшийся в то время в Севастополе, писал царю: «Многие из офицеров, находившихся на эскадре, свободные от должности, поспешали на помощь несчастным сослуживцам... наняли верховых лошадей — барказов нельзя было посылать в открытое море в такой ветер — и опрометью поскакали к Херсонесскому маяку. Фрегат был разбит, и потеря его оценена в 270 630 руб.».

Море не раз испытывало и сами маяки. Тысячетонные махины маячных башен без труда выдерживали натиск ураганов и свирепых штормов, а вот городки и находившиеся на их территории постройки море не щадило. Особо жестокие испытания выпали на долю обитателей Херсонесского маяка в ночь на 18 декабря 1887 года. Смотритель маяка А. Федотов срочно телеграфировал в Севастополь: «Бурей залило двор и здания, прошу спасти служащих от гибели». Командир Севастопольского порта контр-адмирал М. Н. Кумани немедленно выслал на маяк людей и спасательные средства. Позже Федотов показывал: «При шторме 17 декабря 1887 года зыбь с моря перебрасывало через каменные возвышения набережной, а в 11 часов сделался сильный шторм. Вокруг маяка образовалось уже озеро... В некоторых местах вода доходила до 6 футов (почти 2 метра)... Затопило конюшню, сараи, кладовые, погреб... Вода поднималась до окон зданий. Женщин и детей отправили вброд по пояс в ближайшую деревню... Служители, набрав хлеба и петролеума в запас, укрылись в башне, чтобы обеспечивать исправное освещение. Перед этим они спасли команду турецкого брига с грузом, который разбился до основания. Утонуло 10 человек, а 4 спаслось. Нужна небольшая плоскодонная вёсельная шлюпка для спасения».

После шторма башню и все жилые и хозяйственные постройки пришлось капитально ремонтировать. Со стороны моря для защиты от буйства стихии возвели мощный каменный вал (брекватер), а при маяке возродили упразднённую ранее спасательную команду, оснастив её вёсельными вельботами и специальным снаряжением.

Потом ещё не раз море испытывало обитателей маяков. Во время землетрясения 12 сентября 1927 года, одного из самых сильных в Крыму за всю историю, могучие башни Херсонесского и Тарханкутского маяков выстояли. Служители же отмечали, что во время толчков они раскачивались, как стволы могучих дубов. Одновременно из фонарных сооружений обоих маяков наблюдали далеко в море между Севастополем и мысом Лукулл громадную огненную полосу. Создавалось впечатление, что там горит море. Истинная причина столь необычного явления и по сей день остаётся загадкой...

-

Глубокоуважаемый Сергей Терентьевич!

Благодарю Вас за необыкновенную статью: она увлекла меня не только множеством интересных исторических фактов и занимательных технических деталей.

Своей статьёй Вы открыли для меня потрясающий своим драматизмом мир смотрителей маяков. Никогда раньше не задумывалась о чисто человеческой стороне их высокого служения. Думалось, что в их профессии сплошь - одна поэзия. Я и на Вашу статью вышла "из стихотворения" новеллы Матвеевой о маяке: решила узнать, как он в принципе устроен - и в Википедии пошла по ссыле на Вашу статью. Она для меня стала большим открытием и удачей.

Теперь знаю, что у Вас ещё есть - помимо второй статьи в "НиЖ" - книги и стихи. Чуть-чуть уже прочла про о.Кильдин. Обязательно прочту всё "Ваше". Здоровья Вам и творческих успехов!

С уважением, Максимова Наталия-

Уважаемая, Наталья!

Извините, не знаю отчества.

Спасибо за добрые слова о МАЯКАХ! Это удивительный мир, мало известный и для многих таинственный.Если есть возможность, постарайтесь найти журналы: СЕВЕР ?11+12 2006 моя статья "Маяки Леонтия Спафарьева" Это основатель маячного дела в России. Удивительная судьба.СЕВЕР ? 1+2 2008 "Свет маяков" Отом как переплелись маяки в судьбах Константина Паустовского, Петра Шмидта и Михаила Ставраки,

Журнал "Очевидное и Невероятное" ?210 2009 "Штранда" Это о о т.н. "береговом праве" когда в средние века владельцы маяков в штормовые ночи гасили огни маяка, чтобы корабли гибли на скалах, а они от этого получали доходы. Журнал "Наука и техника" ?3, 2010 "Огонь над волнами" -история освещения маяков. Журнал "Новый берег" ?20, 2008 "Маячное притяжение Антона Чехова" вот ссылка в "паутине" http://magazines.russ.ru/bereg/2008/20/

Ещё есть статья в журнале "Будь здоров!" (Москва)?5 2009 "Чехов: поездка на Сахалин. И, наконец, самый свежий номер журнала "Морской флот" ?1-2 2010 (http://www.morflot.su/issue.php?id=53) статья "Загадки белой ладьи" о маяке САрыч и перепитиях судеб маячных смотрителей.

Вот, для начала и все.

О Кильдине - особая тема.

С уважением, Сергей Аксентьев-

Здравствуйте, уважаемый Сергей Терентьевич!

Я очень тронута Вашим ответом - его быстротой и содержательностью. Непременно постараюсь найти и прочесть всё, что Вы посоветовали.

Должна Вам сказать, что именно благодаря Вашей "наводке" я познакомилась с историей замечательного рода Рукавишниковых. Это имя мне ничего бы не сказало до прочтения Вашей статьи "Огонь на скале" (даром что я живу в Москве) - ни о традиционной для этой семьи последовательно проводимой системе благотворительности, ни о её богатых культурных и генеалогических связях. Отныне в моём сознании маяки будут прочно ассоциироваться с добрыми делами и самоотверженными людьми, а не только с техническими системами или чистой романтикой.

Я совершенно уверена, что многие тысячи Ваших читателей испытывают то же чувство признательности, и только скромность (лишняя, в данном случае), занятость и, возможно, некоторая инертность объясняют отсутствие комментариев с "обратной связью".

Благодарю Вас ещё и ещё раз.

С сердечной признательностью и пожеланиями здоровья и благополучия,

Максимова Наталия Леонидовна.-

Уважаемая Наталья Леонидовна!

Если Вас заинтересовала судьба Рукавишниковых, то найдите журналы "Будь здоров!"(Москва) ? 7 и 8 2008 там я более подробно рассказал об этих удивительных людях.

В любом поисковике набрав СЕРГЕЙ АКСЕНТЬЕВ, вы получите (покрутив страницы)почти все мои опубликованные в журналах материалы в том числе, если интересует, о собаках.

Ещё на сайте писателя В.В. Конецкого есть моя персональная страница. И на сайте "Остров Кильдин" тоже.

Вот ещё Вам наводки. Можете писать мне на адрес skala96@ukr.net

С уважением, Сергей Аксентьев.

-

-

-

С уважением, Алексей.

-

Уважаемый,Алексей!

Работа на современных маяках мало чем отличается от прежних времен. Вахты, поддержание огня и т.д. Правда сейчас многое автоматизировано, а часть маяков вообще переведена на автоматический режим работу без присутствия человека. Большинство же маяков работают "в ручном" режиме т.е. с круглосуточными вахтами. Живут маячники в небольших городках при маяках.Маяки принадлежат морским ведомствам, а точнее Гидрографическим департаментам. Как правило, должность смотрителя (начальника) маяка передается из поколения в поколение.Это целые династии. Назначают на эту должность руководство гидрографической службу. Оно же набирает и личный состав. Поэтому о трудоустройстве нужно решать вопрос с ними.

С уважением, Сергей Аксентьев.

До сих пор не получалось найти такую подробную информацию в интересном изложении.

С удовольствием присоединюсь к автору вопроса про современную жизнь смотрителей маяков и про то, как можно устроиться работать на маяк. Долго и безрезультатно пытался найти информацию про это в интернете, но все поиски оказались неудачными.

Заранее большое Вам спасибо!!!

-

Уважаемый,автор, к сожалению Вы не указали имя,!

Работа на современных маяках мало чем отличается от прежних времен. Вахты, поддержание огня и т.д. Правда сейчас многое автоматизировано, а часть маяков вообще переведена на автоматический режим работу без присутствия человека. Большинство же маяков работают "в ручном" режиме т.е. с круглосуточными вахтами. Живут маячники в небольших городках при маяках.Маяки принадлежат морским ведомствам, а точнее Гидрографическим департаментам. Как правило, должность смотрителя (начальника) маяка передается из поколения в поколение.Это целые династии. Назначают на эту должность руководство гидрографической службу. Оно же набирает и личный состав. Поэтому о трудоустройстве нужно решать вопрос с ними.

С уважением, Сергей Аксентьев.

Благодарю Вас за познавательную статью о таинственном для большинства мире.

Прочла еще комментарии, столько интересных ссылок на Ваши работы - я все хочу найти и прочесть.

Очень интересует вопрос, остались ли сейчас живые маяки - неавтоматизированные, а где все так же живут смотрители?

Благодарю заранее за ответ!

Спасибо за интересную статью...

Мои 5 копеек в общую копилку...

В Хорватии много маяков, в том числе и неработающих.. В некоторых открыли гостиницы, где можно познакомится с устройством маяков и бытом маячников.. Подробности можно поискать в Сети.. О том что где то ещё такое есть ,не встречал...