От Ламарка к Дарвину... и обратно

Александр Владимирович Марков,

доктор биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института

«Экология и жизнь» №1, 2008

В 2009 году весь мир отметит 200 лет со дня рождения Чарлза Дарвина, на протяжении многих лет считавшегося признанным автором общепризнанной теории эволюции всего живого. Ее основные положения выдвинуты им в знаменитом труде «Происхождение видов путем естественного отбора», которому в том же году исполнится 150 лет. Этим двум знаменательным событиям журнал «Экология и жизнь» намерен посвятить цикл материалов о различных аспектах и проблемах эволюции, в последние годы вновь вызывающих ожесточенные споры и привлекающих внимание представителей самых разных научных дисциплин, — полемика по многим вопросам эволюционного учения до сих пор не только не утихает, но и разгорается с новой силой. В первом номере предъюбилейного года мы предлагаем вниманию читателей первую из задуманных публикаций, посвященную одному из наиболее интересных предметов дискуссий — наследованию изменений, происходящих в ходе эволюции.

Как известно еще со школьной скамьи, первую последовательную и непротиворечивую теорию эволюции в начале XIX века разработал Жан Батист Ламарк. В ее основе лежали два допущения: о наследовании приобретенных признаков и о внутренне присущем всему живому «стремлении к совершенству».

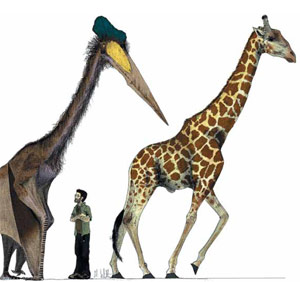

Первая гипотеза объясняла, почему организмы так хорошо приспособлены к условиям обитания. В течение жизни они используют свои органы по-разному: одни чаще, другие реже. Органы, которые все время «тренируются», крепнут и растут, а «остающиеся без работы» — уменьшаются и слабеют. Небольшие изменения, возникающие вследствие такой избирательной тренировки, передаются по наследству. Например, если животное питается листьями, растущими высоко на деревьях, ему приходится часто вытягивать шею. Шея тренируется, крепнет и постепенно удлиняется. Потомство такого животного уже от рождения получит чуть более длинную шею. Так, по мнению Ламарка, жирафы приобрели свою знаменитую шею. А если какая-то птица перестает летать и переходит к наземному образу жизни, то, согласно его представлениям, ее крылья, долгое время остающиеся неиспользованными, рано или поздно атрофируются. Так возникли нелетающие птицы с рудиментарными крыльями.

Второе предположение Ламарка — внутренняя «тяга к совершенству» — объясняло постепенное усложнение организмов, появление новых органов и тканей. Кстати, эволюционистов до сих пор упрекают в том, что они не могут как следует объяснить этот феномен. Конечно, сами эволюционисты считают, что они все отлично объяснили. Но некоторые ученые продолжают возвращаться к идее Ламарка. Например, замечательный палеонтолог, эволюционист и философ Пьер Тейяр де Шарден, один из тех, кто открыл знаменитого пекинского синантропа, полагал, что повышение уровня организации живых существ, неуклонно происходящее в ходе эволюции, не может быть объяснено отбором случайных, ненаправленных мутаций и служит доказательством присутствия какой-то особой направляющей силы. Он называл ее радиальной энергией, потому что, по его мнению, она движет эволюцию к некому абсолютному средоточию, или центру — «точке Омега».

Отличия подлинные и надуманные

Что же изменил Дарвин в теории Ламарка? Он отказался от второй посылки своего предшественника — «тяги к совершенству» — и придумал такой механизм эволюционных изменений, которого теория Ламарка не предусматривала, — естественный отбор. Механизм естественного отбора основан на борьбе за существование (которая происходит оттого, что живые существа производят больше потомков, чем может выжить), изменчивости (ее причины Дарвин, не зная генетики, не мог сформулировать и принимал просто как данность) и наследственности, благодаря которой свойства, помогающие данной особи выжить, передаются ее потомству.

В силу странного стечения обстоятельств сейчас, противопоставляя дарвинизм ламаркизму, обычно имеют в виду вовсе не разное отношение авторов к идее «стремления к совершенству» и даже не принцип естественного отбора, т. е. вовсе не то, что действительно отличало взгляды двух великих естествоиспытателей. Сложилось совершенно ошибочное мнение о том, что Дарвин якобы опроверг первый постулат Ламарка о наследовании приобретенных признаков и доказал, что наследуются только признаки врожденные.

На самом деле Дарвин вовсе не отвергал эту ламарковскую идею. Она многократно упоминается в его знаменитом «Происхождении видов» и признается им как очевидная. Более того, он даже развил ее, выдвинув теорию пангенеза (или пангенезиса). Дарвин предположил, что в клетках организма образуются особые мельчайшие частицы (он назвал их геммулами, или пангенами), несущие информацию о тех изменениях, которые клетки претерпели в течение жизни. Геммулы с током крови разносятся по организму и в конце концов проникают в половые клетки. Таким образом, потомству передается информация о приобретенных признаках.

О дарвиновской теории пангенеза современные дарвинисты почти не вспоминают. Еще бы, ведь она противоречит основному постулату доминирующей ныне «синтетической теории эволюции», сложившейся в начале XX века из толкований дарвиновского учения и результатов генетики, достигнутых к тому времени. Согласно этому постулату, называемому также центральной догмой неодарвинизма, приобретенные признаки не могут наследоваться.

Догма начала складываться через несколько лет после смерти Дарвина, в основном благодаря усилиям немецкого ученого Августа Вейсмана, которого и считают родоначальником неодарвинизма. Он показал, что если крысам из поколения в поколение отрубать хвосты, это не приводит к рождению бесхвостых крысят. В другом эксперименте черным мышам пересаживали яичники белых. У тех мышек, которым удавалось выжить после этой экзекуции, рождались белые мышата. На основании этих и других подобных экспериментов и был сформулирован главный принцип так называемого вейсмановского барьера: клетки тела (соматические клетки) не могут передавать информацию половым клеткам.

Молекулярные подтверждения

Развитие молекулярной биологии еще больше укрепило в сознании ученых незыблемость этого барьера, действительно превратив учение в догму. Выяснилось, что наследственная информация записана в молекулах ДНК особым кодом, который удалось расшифровать в 1960-е годы. Информация, записанная в ДНК, сначала должна быть «переписана» на молекулу РНК (этот процесс называется транскрипцией). Затем специальные сложные молекулярные комплексы — рибосомы — считывают информацию с молекулы РНК, синтезируя молекулу белка в точном соответствии с записанной в РНК «инструкцией» (этот этап реализации генетической информации называется трансляцией). Белки выполняют огромное множество функций, и в конечном счете именно они определяют строение организма (фенотип). Таким образом, информация передается в одном направлении — от ДНК к РНК и от РНК к белкам. Никаких механизмов переноса информации в обратную сторону — от белков к РНК или от РНК к ДНК — поначалу обнаружено не было, что и укрепило веру в невозможность такого переноса.

Потом, правда, оказалось, что в природе существуют вирусы, у которых хранилищем наследственной информации служат молекулы РНК (а не ДНК, как у всех прочих организмов), и у них есть специальные ферменты, которые умеют осуществлять обратную транскрипцию, т. е. переписывать информацию из РНК в ДНК. Созданная таким путем ДНК встраивается в хромосомы клетки-хозяина и размножается вместе с ними. Поэтому с подобными РНК-вирусами очень трудно бороться (печально известный ВИЧ относится к их числу). Но вот обратной трансляции — переписывания информации из белков в РНК — не обнаружено и по сей день. По-видимому, такого явления в природе и вправду не существует.

Из одной крайности в другую

Итак, появилась и окрепла «центральная догма». Все теории, основанные на возможности наследования приобретенных признаков, стали считать лженаучными априори. Но, как известно, всякое действие рождает противодействие. И не секрет, что иногда лекарство оказывается опаснее болезни. В качестве уродливого и страшного противовеса догматизации достижений генетики и молекулярной биологии в СССР возникла лысенковщина — символ воинствующего невежества.

Т. Д. Лысенко открыл способ придавать семенам морозоустойчивость, выдерживая их некоторое время на холоде, а потом перенося в тепло и укрывая одеялом. Молодого «ученого-крестьянина» направили на работу в лабораторию Н. И. Вавилова. Трагические последствия этого шага всем известны. Лысенко, пользуясь далеко не научными аргументами и средствами, подчинил себе руководство советской биологической наукой. Генетика и «вейсманизм» были объявлены лженауками. В стране официально была принята догма, противоположная вейсмановской и основанная на базовом принципе ламаркизма: приобретенные признаки наследуются; определяющим фактором наследственности являются не мифические гены, а воздействие внешней среды.

Торжество лысенковщины в СССР и особенно репрессии против генетиков привели к окончательной дискредитации ламаркизма на Западе и к абсолютной догматизации принципа Вейсмана. Наука в очередной раз смешалась с политикой. Это не пошло на пользу ни советской, ни западной биологии. Два противоположных подхода к проблеме наследственности сошлись в смертельной схватке. Вопрос заключался уже не в том, могут ли наследоваться приобретенные признаки. Речь шла о борьбе двух «научно-социальных» систем: социалистической лысенковщины и буржуазного вейсманизма.

После смерти Лысенко отечественная биология постепенно вернулась в русло мировой науки. Но последствия этой «аномалии» проявляются и по сей день: многих генетиков (как российских, так и зарубежных) до сих пор передергивает при одном упоминании о возможности наследования приобретенных признаков.

Однако результаты ряда новых исследований свидетельствуют о том, что приобретенные признаки иногда все же могут передаваться по наследству. По-видимому, рациональное зерно есть в обеих «догмах», и для движения вперед необходимо отказаться от догматизма с обеих сторон и искать возможности синтеза.

На пути к компромиссу

В каких же случаях может проявляться «наследственность по Ламарку»?

Перед каждым клеточным делением все молекулы ДНК в клетке удваиваются: специальные белки-ферменты синтезируют точные копии имеющихся ДНК, которые потом распределяются между дочерними клетками. Однако при копировании иногда возникают ошибки — мутации. Если мутация возникает при образовании половой клетки, она, естественно, передается по наследству. Обычно считается, что такие мутации происходят совершенно случайно. Так возникает изменчивость, служащая материалом для естественного отбора. Но мутации могут происходить при делении любых клеток тела. Такие мутации, как и клетки, тоже называются соматическими и приводят к возникновению участков измененных тканей. Понятно, что соматические мутации могут быть вызваны различными воздействиями внешней среды и в какой-то мере, возможно, содержат информацию об этих воздействиях, которая могла бы оказаться полезной для будущих поколений.

Классическая генетика отрицает возможность наследования соматических мутаций. Считается, что изменения клеток тела (в том числе и мутации) не могут отразиться на генах половых клеток. Похоже, что в большинстве случаев это утверждение справедливо. Но Природа остается неизмеримо сложнее любых наших теорий и моделей. У всякого сформулированного людьми закона обязательно находятся исключения. И данный случай не исключение, иными словами, исключения из этого правила тоже существуют.

У одноклеточных организмов, естественно, нет деления на соматические и половые клетки. Их единственная клетка одновременно оказывается и половой, и соматической, так что любые произошедшие с ней изменения немедленно передаются потомкам. А гены у одноклеточных организмов меняются довольно часто. И не только из-за мутаций. У них очень широко распространен так называемый горизонтальный обмен генетическим материалом. Бактерии выделяют в окружающую среду фрагменты своей ДНК, могут поглощать такие фрагменты, выделенные другими бактериями (в том числе и относящимися к совершенно другим видам), и «встраивать» эти кусочки чужого генома в свой собственный.

А вот у многоклеточных организмов горизонтальный обмен, по-видимому, играет гораздо меньшую роль. Вместо него развились более совершенные механизмы «перемешивания» наследственной информации, связанные с половым размножением. К тому же половые железы у многоклеточных, особенно высших, действительно ограждены от остального организма особым барьером, практически непроницаемым для крупных молекул (таких, например, как белки или ДНК).

Эти парадоксальные вирусы

Один из способов горизонтального обмена генами, от которого не защищены даже многоклеточные, — это вирусный перенос генетической информации.

Известно, что ДНК вируса способна «встраиваться» в геном клетки-хозяина, а потом снова отделяться от него и формировать новые вирусные частицы, которые могут заражать другие клетки. При этом вместе с собственной ДНК вирус может случайно «захватить» кусочек ДНК хозяина и таким образом перенести его в другую клетку, в том числе — и в клетку другого организма. В большинстве случаев вирусы, размножающиеся в клетках организма (например, человеческого), не могут пробиться сквозь барьер Вейсмана и заразить половые клетки. Но все же иногда вирусная инфекция передается потомству. (Обычно заражение происходит уже после оплодотворения, во время внутриутробного развития. Если же оно произойдет достаточно рано, когда «барьер Вейсмана» у эмбриона еще не успел сформироваться, то зародыш будет нести вирусную ДНК не только в соматических, но и в половых клетках, и таким образом признак может стать по-настоящему наследственным.) А ведь это не что иное, как наследование приобретенного признака! И при этом совершенно не важно, что от такого «признака» обычно один только вред. Вирус ведь может «прихватить» с собой и какой-нибудь «полезный» кусочек ДНК (хотя вероятность этого, конечно, весьма мала).

Механизмы наследственности

Недавно ученые открыли еще несколько способов передачи по наследству приобретенных признаков. Эти способы не связаны напрямую с изменениями ДНК, т. е. с мутациями. Поэтому такую наследственность называют эпигенетической, или надгенетической.

Один из эпигенетических механизмов наследственности связан с метилированием ДНК. Оказалось, что в процессе жизнедеятельности к молекулам ДНК в клетках (в том числе и в половых) специальные ферменты присоединяют метильные группы (–СН3). Причем к одним генам их «прилипает» больше, к другим — меньше. Распределение метильных групп по генам (так называемый рисунок метилирования) зависит от того, насколько активно тот или иной ген используется. Получается почти полная аналогия с «тренировкой» органов, которую Ламарк считал причиной наследственных изменений. Поскольку «рисунок метилирования» передается по наследству и, в свою очередь, влияет на активность генов у потомства, нетрудно заметить, что здесь может работать совершенно ламарковский механизм наследования: «натренированные» предками гены будут и у потомства работать активнее, чем «ослабевшие» от долгого бездействия.

Другой вариант эпигенетического наследования приобретенных признаков основан на взаимной активации и инактивации («отключении») генов. Рассмотрим систему из двух генов, где ген А контролирует синтез белка, одна из функций которого состоит в блокировании работы гена Б, а ген Б, в свою очередь, определяет выработку другого белка, способного «выключать» ген А. Такая система может находиться в одном из двух состояний: либо ген А «работает», и тогда ген Б «выключен», либо наоборот. Допустим, что переход системы из одного состояния в другое может происходить только в результате какого-то особого внешнего воздействия, происходящего довольно редко. То состояние, в котором находится эта «двухгенная» система в клетках матери, будет через яйцеклетку передаваться ее потомству (поскольку сперматозоид содержит пренебрежимо малое количество белков). Если же при жизни матери система переключится в другое состояние, этот признак передастся потомству, родившемуся после «переключения». Опять получается «наследование по Ламарку».

Эволюция представлений о мутациях

Что же касается мутаций, то и тут классические неодарвинистские представления оказались не совсем верными. Мутации, похоже, оказываются не вполне случайными. В последнее время твердо установлено, что разные участки геномов мутируют с разной скоростью, причем у каждого из них эта скорость довольно постоянна. По-видимому, это означает, что одним генам Природа «разрешает» мутировать чаще, чем другим. А недавно появилось достаточно убедительно обоснованное предположение, что в клетках существуют специальные механизмы для целенаправленного увеличения скорости мутаций определенных участков генома.

Способность клеток контролировать скорость мутирования особенно ярко проявляется в работе иммунной системы. Биологов и медиков давно интересовал вопрос, каким образом белым кровяным клеткам — лимфоцитам — удается порождать такое огромное разнообразие антител, используемых для борьбы с различными инфекциями. Антитела — это белки, которые умеют безошибочно распознавать определенные бактерии, вирусы, а также любые чужеродные белки (и многие углеводы) и прикрепляться к ним, что приводит к обезвреживанию возбудителей и выделяемых ими токсинов. По многим независимым оценкам, организм человека способен производить не менее миллиона разных антител. Даже если в организм вторгается вирус, прежде не встречавшийся в природе, уже через несколько дней в крови можно обнаружить специфические антитела, которые безошибочно узнают и «атакуют» именно его (и никакой иной возбудитель).

Стоит ли объяснять, что организм человека не может заранее «заготовить» антитела на все случаи жизни, тем более способные противостоять неведомым ранее бактериям и вирусам. Для кодирования миллиона антител понадобилось бы два миллиона генов (поскольку каждое антитело состоит из двух белковых молекул), но ведь после расшифровки человеческого генома выяснилось, что общее число генов у человека не превышает 30 тыс. Впрочем, еще задолго до расшифровки генома стало очевидно, что гены большинства антител, образующихся в крови при различных инфекциях, не закодированы в геноме изначально, а «изготавливаются» по мере необходимости из небольшого числа «генов-заготовок». И происходит это за счет интенсивного мутирования. В «гены-заготовки» вносятся случайные изменения (происходят соматические мутации) до тех пор, пока не получится нужный белок — такой, который будет безошибочно «узнавать» нового возбудителя.

Это открытие показало, что у клеток есть возможность целенаправленно, почти «сознательно», изменять собственный геном. Конечно, сделать процесс поиска подходящего варианта по-настоящему осознанным клеткам так и не удалось. Они не могут исследовать новый вирус и сразу определить, какой именно белок в данном случае нужен. Им приходится действовать методом «оптимизированного случайного поиска». Оптимизированного — поскольку имеются универсальные заготовки, а клетки «знают», в какие участки этих заготовок следует вносить случайные изменения. Но ведь и это уже немало!

Опыт — по наследству?

Между тем самое интересное еще впереди. Недавно группа австралийских иммунологов собрала убедительные данные, показывающие, что изменения, приобретенные генами иммунных белков в течение жизни организма, иногда могут передаваться по наследству. И тогда потомство прямо от рождения оказывается более устойчивым к некоторым возбудителям. Ученые предположили, что тут имеет место механизм, благодаря которому приобретенный признак (ген нового антитела) может передаваться из лимфоцитов в половые клетки. Внутри лимфоцитов образуется некое подобие РНК-содержащих вирусов, которые захватывают молекулы РНК, несущие информацию о строении нового антитела. Затем эти «вирусы собственного изготовления» выходят из лимфоцитов и разносятся кровью по организму, попадая в разные клетки, в том числе и половые. Здесь методом обратной транскрипции генетическая информация переписывается с РНК на ДНК, и получившийся фрагмент ДНК встраивается в одну из хромосом половой клетки.

Если гипотеза австралийских иммунологов окажется правильной, это подтвердит не только справедливость идей Ламарка о возможности наследования приобретенных признаков, но и впоследствии преданную анафеме раннюю теорию Дарвина о геммулах и пангенезе. Ведь «самодельные» РНК-вирусы, образующиеся в лимфоцитах, по всем признакам и свойствам вполне соответствуют удивительным агентам, передающим приобретенные изменения, существование которых предсказывал великий Дарвин, как выясняется, отнюдь не отвергавший все представления своего выдающегося предшественника.

-

Интересно, а каким образом, по версии австралийских иммунологов, происходит обратная транскрипция в нашем организме? Ведь ревертаза в геноме человека отсутствует. Или там какой-то её аналог?

-

Да что вы, человеческий геном буквально набит копиями гена обратной транскриптазы! На всех хромосомах, сотни копий в общей сложности.

Попробуйте сделать поиск по словам "reverse transcriptase" в чел. геноме:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/maps.cgi?taxid=9606&chr=1 -

-

Часть - вирусы занесли. Часть - размножилась вместе с ретротранспозонами внутри генома. Есть и "свои кровные" - теломеразные (для восстановления кончиков хромосом используется всеми эукариотами обратная транскрипция - это, возможно, результат очень древнего симбиоза эукариот с мобильными генетическими элементами). А теперь, конечно, и вирусы могут брать из нашего генома все подходящее, так могут появляться новые ретротранспозоны и вирусы... см.: http://elementy.ru/genbio/synopsis?artid=152

-

-

-

Уважаемый Александр. То, что журнал ' Экология' намерен напечатать цикл статей о наиболее важных проблемах эволюции, это конечно хорошо. Но, все же стоит признать, что наследование приобретенных признаков, не является столь важным вопросом теорий эволюции. Теории эволюции должны, прежде всего, ответить на следующие вопросы:

1. Каким образом появилась жизнь на Земле? (объяснить прошлое)

2. Погибнет ли живая материя Земли полностью, после гибели солнца, галактики? (предсказать будущее).

3. Является ли эволюция детерминированным процессом?

Ответ на первые два вопроса, мы получить еще долго не сможем по объективным причинам, поэтому предлагаю их не обсуждать (можно обменяться мнением)

Предлагаю, большинство статей посвятить третьему вопросу. (Думаю, ответ на этот вопрос, в недалеком будущем, найдут палеонтологи совместно с генетиками и математиками)

Почему-то, теории, которые пытаются доказать, что эволюция является целенаправленным детерминированным процессом, относят к нематериалистическим теориям. Но, данное утверждение, не является истиной. Что бы убедиться в этом, достаточно прочитать классификацию теорий эволюции.

Все теории, объясняющие эволюцию живой материи, от момента ее появления на Земле до гибели Галактики делятся на две группы: материалистические и нематериалистические (креационизм). Материалистические: абиотические и биотические. К сожалению, эти теории построены аксиоматическим методом, поэтому доказать или опровергнуть их даже в далеком будущем не представляется возможным. Аксиоматический метод - способ построения научной теории, при котором какие-то положения теории избираются в качестве исходных, а все остальные ее положения выводятся из них чисто логическим путем, посредством доказательства.

В основу креационизма положены следующие аксиомы-постулаты.

1.Существует нематериалистическая субстанция (Бог, душа и т. д.)

2 Бог - вечен.

3.Бог всемогущ.

4.Неживая материя невечная, ее создал Бог.

5.Живая материя невечная, ее создал Бог. Бог создал нескольких "основных типов" живых организмов, которые в дальнейшем изменялись путем микроэволюционных процессов в рамках определенных Богом границ.

Выводы. Эволюции нет. Надо изучать не эволюцию живой материи, а Божьи заповеди и выполнять Его благую волю.

В основу абиотических теорий положены три аксиомы-постулата.

1. Живая материя на Земле произошла из неживой материи методом самозарождения.

2. Неживая материя вечна.

3. Живая материя смертна (с гибелью Солнечной системы, Галактики погибает и вся живая материя.)

Абиотические теории делятся на две группы: недетерминированные и детерминированные. К первой группе относятся теории, которые предполагают, что происхождение жизни - результат случайного образования единичной 'живой молекулы', которая сыграла роль 'семян' или 'зародышей жизни'.

Ко второй группе относятся теории, которые считаю, что образование 'зародышей жизни' - результат закономерной эволюции неживой материи.

Выводы. Первая (недетерминированная) группа абиотических теорий утверждает (теория Дарвина, синтетическая теория) - эволюция (в том числе поведения) непредсказуема (хаотические мутации и естественный отбор). Поэтому, искать закономерности эволюции, там, где их нет (по определению) не имеет смысла.

Согласно второй группе абиотических теорий, эволюция живой материи детерминированный процесс. Познав законы, по которым идет эволюция, мы можем не только предсказать эволюцию живой матери в целом, но и предсказать эволюцию поведения.

В основу биотических теорий положены три аксиомы-гипотезы:

1. Все живое из живого.

2 Неживая материя вечна.

3. Живая материя вечна. ( Если мы признаем аксиому: 'Неживая материя вечна', то мы должны признать и аксиому: ' Живая материя вечна'. 'Жизнь вечна постольку - поскольку вечен Космос, и передавалась всегда биогенезом' - писал В.И.Вернадский.)

Выводы - эволюция живой материи генетически целенаправленна и детерминирована на размножение в Космосе, и только случай (космическая катастрофа) может погубить живую материю, на отдельно взятой планете, до ее размножения в Космосе.

Уважаемый Александр, Вы считаете себя дарвинистом. Но, тория Дарвина предполагает, что эволюция является недетерминированным процессом. Поэтому, искать закономерности эволюции, там, где их нет (по определению), не имеет смысла. Т.е. искать закономерности эволюции согласно теории Дарвина, это то же самое, что изобретать вечный двигатель.

Но, сегодня существует множество данных, указывающих на то, что эволюция является детерминированным процессом. Если будет доказано, что эволюция является детерминированным процессом, то придется признать, что жизнь появилась на Земле или в результате закономерной эволюции неживой материи, или методом панспермии.

-

Очень тяжело полемизировать на данную тему. Слишком много влияет на на мнение эволюционистов и креацинистов. Давеча довелось читать статью о работе мозга, кстати здесь, на элемнтах. Так автор с абсолютной уверенностью, так сказать, аксиоматически утверждает, что мозг работает сугубо по физическим законам. Самое потешное, что он даже на секунду не сомневается, что человеческие анализаторы и орган накопления и переработки информации(мозг) не совершенны настолько, чтоб безапелляционно утверждать что бы то ни было. Иные оппоненты, сторонники креоцинизма, вообще используют восклицательные знаки вместо более менее убедительных доводов. Что ж- это все специфика человеческого мышления. Я конечно согласен, что генетическая нагрузка много предопределяет, и что ламаркизм нелепо выглядит в свете наследования врожденных признаков. Однако это подходит к живым организмам, развивающимся в стационарной среде, где ДНК- это основной "орган", отвечающий за связь с внешним миром. Те же бактерии, обменивающиеся участками ДНК, или же растения, ДНК которых детерминирует поглощение света определенного спектра. Что же касается животных, обладающих нервной системой, то у них ДНК постепенно утрачивает позиции в вопросе "общения" со средой. Банальный пример: Ребенок, получивший должное воспитание, занимающийся развитием физического состояния организма и тренирующий чувство юмора в дальнейшем имеет больше шансов на более привлекательную половую партнершу, чем его коллега, отдавший все силы на изучение математических законов и позабывший о внешности и обросший прыщами. Может даже быть и так, что у второго генетический потенциал(кол-во вредных мутаций общее состояние здоровья) выше, однако информация положительно повлияла на развитие и победу первого.

Ученым пока тяжело дается разделение влияния ДНК и нервной систему, но будем надеяться, что найдутся те, кто сможет смотреть более объективно. Роберт Антон Уилсон в своей Новой инквизиции достаточно красочно описывает то, что происходит в современном обществе и в науке в частности. Шутка ли, в некоторых американских штатах запрещают изучение дарвинизма, да только потому, что он разрушает католическую картину мира.

Я вам докажу, что эволюция не является детерминированным процессом, и очень легко. Молодой человек, посмотрев лекции Жданова о вреде алкоголя прекращает его прием. Тем самым уменьшает вероятность возникновения мутаций и как следствие шансы более здорового потомства увеличиваютсйа. И не надо ждать ни каких мутаций, которые сделают из него или его детей "Шварцнеггеров".

На мой взгляд основное заблуждение людей в четком разграничении материи, энергии и информации, хотя на самом деле все это одно. Если вы видите белочку, то это не значит что это определенное количество атомов, это ж еще и продукт эволюции(т.е. информация о жизни ее предков), и энергия, затраченная на ее выживание и выживание предков.

п.с. не обессудьте за неясное выражение мыслей, много времени провел за границей.

Есть и ещё одно обстоятельство указывающее на возможность непосредственной связи НС с механизмом наследственности ... Это мощный всплеск нервной деятельности всего организма связанный с возникновением и протеканием полового оргазма.

Насколько всё же случаен и химически зависим процесс мутаций, и нет ли в направленности мутаций доли влияния НС организма накапливающей информацию об окружающей среде? :.. Иными словами можно ли связать химические процессы формирующие наследственность с конфигурацией динамического силового электромагнитного поля образуемым НС, в том числе и при оргазме? (как это утверждает теория ЭГТР http://www.egtd.narod.ru. )

Второй вопрос - это явление Телегонии.

Имеет ли оно право на существование, и если да, то каков механизм его работы?

Может ли этот эффект быть связанным с НС, а именно с оргазмом (в плане направляющей мутацию деятельности возбужденной НС мужчины) и его генетическим "отпечатком" на генетике женского организма, реализующего затем потомство в последующих половых связях с генетическими признаками предыдущих?

Возможны ли (а может быть уже и имеют место такие факты телегонии) когда наследственные признаки передавались по мужской линии (в мужских последующих оплодотворениях), в результате аналогичного возбуждения НС женщины (оргазма женщины) в предыдущих половых контактах данного мужчины?

-

Уважаемый товарисч, вас видимо ввели в заблюждение. Да, клетки человека обладают определённым электро-магнитным потенциалом, и на измерении его изменения под действием внешнего тока основан ряд методов, по изучению функционального состояния организма, такие как реовазография. Однако вероятность того, что это может как то повлиять на генотип новорожденного, переписывая гены в уже сформировавшихся к тому времени половых клетках (учите мат часть!) стремится к минус бесконечности. Не стоит способствовать распространению псевдонаучных теорий о биополях.Любое достаточно мощное электромагнитное поле неизбежно оказывало бы заметные воздействия, в том числе и на электроприборы и его влияние давно бы уже изучали сотни физиологов и биофизиков по всему миру, делая соответствующие публикации в рецензируемых изданиях. В момент оргазм происходит мощный выброс гормонов в кровь, что скорее могло бы повлиять на указанные вами процессы, чем достаточно слабое электромагнитное поле головного мозга. Можете даже провести эксперимент, попытавшись включить своей головой лампочку, когда будете в следующий раз оргазмировать. Что касается возможности обмена генами между мужчиной и женщиной во время полового акта, кроме того, что сперматозоид сливается с яйцеклеткой - то подобные случаи науке не известны.