Бегущий по волнам

Приступая к решению новой физической задачи, важно помнить, что физика — это наука, в которой все время приходится искать баланс. В отличие от математики, в физике (какой бы ее раздел вы ни взяли — хоть квантовую теорию поля, хоть «школьную» физику) невозможно описать систему с абсолютной точностью. Без всевозможных упрощений и приближений не обойтись, и очень важно уметь вычленить важные параметры и пренебречь тем, что значения не имеет.

К примеру, в задаче про оценку мощности ядерного взрыва по фотографии («Малыш» и «Толстяк»), мы пренебрегали гравитацией, так как за те миллисекунды, которые нам были интересны, никакого воздействия на ситуацию она не могла иметь. В задаче про волны на поверхности океана (Музыка волн, музыка ветра), скорость волн никак не зависела от глубины воды, так как их длина была много меньше глубины (по сути, волны просто не чувствовали дна). А вот в задаче Жизнь при малом Re мы видели, что при больших значениях числа Рейнольдса (безразмерного параметра, характеризующего вязкость среды) инерция тел важна, а вязкость пренебрежимо мала, тогда как при малых значениях числа Рейнольдса все наоборот.

Оказывается, несмотря на всю приблизительность этого подхода, его можно формализовать математически. Выражается это пи-теоремой, которая звучит следующим образом: любую систему, описываемую некоторыми размерными или безразмерными переменными \(a_1\), \(a_2\), ..., можно описать с помощью уравнения \(F(\pi_1, \pi_2, ...) = 0,\) где \(F\) — некоторая функция, а числа \(\pi_1\), \(\pi_2\), ... — безразмерные величины, которые составлены с помощью исходных переменных \(a_1\), \(a_2\), ....

По сути, это математическая формализация уже знакомого нам (по задаче Музыка волн, музыка ветра) анализа размерностей. Давайте разберем еще один пример. Рассмторим математический маятник массой \(m\), подвешенный на нити длины \(l\). Какие параметры важны для предсказания движения маятника? Очевидно, что это масса и длина, а также ускорение свободного падения \(g\), время \(t\), и угол отклонения маятника от вертикали \(\theta\). Давайте посмотрим, какие безразмерные комбинации можно составить из этих пяти параметров. Нетрудно догадаться, что их всего две: \(\pi_1 = \theta\) и \(\pi_2 = \frac{gt^2}{l}\).

Других безразмерных величин из этих пяти параметров составить не получится (можно, конечно, составить комбинации типа \(\pi_1\pi_2\) или \(\pi_2^3\), но их мы опускаем). Заметьте, что масса \(m\) в этих комбинациях не участвует.

Так как нам интересно, как угол \(\theta\) зависит от времени, можно предположить, что искомое уравнение выглядит так: \(\theta = \pi_1 = F(\pi_2) = F\left(\frac{gt^2}{l}\right)\). Нахождение неизвестной функции \(F\) — это уже совсем другая задача, неподвластная пи-теореме. Однако благодаря ей мы теперь знаем, что параметры \(g\), \(l\) и \(t\) входят в уравнение именно в такой комбинации. А если еще вспомнить, что движение должно быть периодическим, то можно угадать функцию: \(\theta \propto \sin{\sqrt{\frac{g}{l}}t}\).

Пи-теорема, да и в целом метод анализа задачи через построение безразмерных комбинаций, часто помогает увидеть важные физические нюансы, которые определяют поведение системы при различных значениях параметров. Ниже предлагается самостоятельно разобраться с двумя примерами ее применения.

Задача

1) Рассмотрим волны на поверхности воды в самом общем случае — когда неизвестно соотношение между длиной волны и глубиной водоема. С помощью пи-теоремы найдите уравнение на соответствующие безразмерные параметры. Объясните, почему морские волны приходят к берегу, как правило, параллельно береговой линии.

2) У пи-теоремы есть такое замечательное свойство: ей не важно, какое физическое значение мы придаем тем или иным переменным и параметрам, которые мы рассматриваем. К примеру, вопрос о том, какова скорость волн данной длины, с точки зрения пи-теоремы равнозначен вопросу о том, волны какой длины порождает корабль, плывущий с данной скоростью. Зная этот факт, определите скорость корабля, показанного на рис. 1 (для измерения расстояний можно перейти по ссылке).

Подсказка 1

В первой задаче можно рассмотреть два предельных случая, в которых выражения для скорости волн уже известны. Пи-теорема, по сути, говорит о том, что есть некоторая функция, которая эти два предельных случая связывает в одну модель.

Подсказка 2

Воспользуйтесь результатом первой задачи, а также подумайте о том, в каком направлении распространяются эти кильватерные волны (см. задачу Что общего у утки и авианосца?).

Решение

Сначала разберемся с первой задачей. Нужно определиться, какие переменные здесь важны. Сразу ясно, что в их число входят ускорение свободного падения \(g\), длина волны \(\lambda\) и глубина воды \(h\). Еще нам, конечно же, интересна скорость распространения волны (фазовая скорость) \(v\). Нетрудно проверить, что из этих четырех переменных можно составить лишь две независимые безразмерные величины. Первая — совсем тривиальна: \(\pi_1 = h/\lambda\). Вторую можно найти с помощью анализа размерностей: \(\pi_2 = v / \sqrt{g\lambda}\).

Следуя пи-теореме, эти величины можно связать при помощи некоторой функции: \(F(\pi_1, \pi_2) = 0\). Если думать о величинах \(\pi_1\) и \(\pi_2\) как об осях абсцисс и ординат (то есть как об условных \(x\) и \(y\)), то решение этого уравнения задает некоторую кривую (это и есть связь между \(x\) и \(y\)) на координатной плоскости, вдоль которой значение функции \(F\) равно нулю. Тогда это же уравнение можно переписать, выразив одну переменную через другую: \(\pi_2 = f(\pi_1)\), где \(f\) — некоторая другая неизвестная функция (см. Теорема о неявной функции).

Подставим значения наших безразмерных величин:

\[ v = \sqrt{g\lambda} f\left(\frac{h}{\lambda}\right).\]Фактически, мы получили выражение для скорости волн воды при произвольных значениях глубины и длины волны. Функция \(f\) нам по-прежнему неизвестна, но ее примерный вид можно угадать, рассмотрев два предельных случая. Когда глубина много меньше длины волны, то очевидно, что от длины волны ничего зависеть не должно, и тогда \(f(h/\lambda) = \sqrt{h / \lambda}\), а тогда фазовая скорость будет равна \(v = \sqrt{g h}\). В обратном случае, когда \(\lambda \ll h\), от глубины ничего не зависит, и, стало быть, \(f(h/\lambda) = 1\) (или другой константе), и \(v = \sqrt{g\lambda}\).

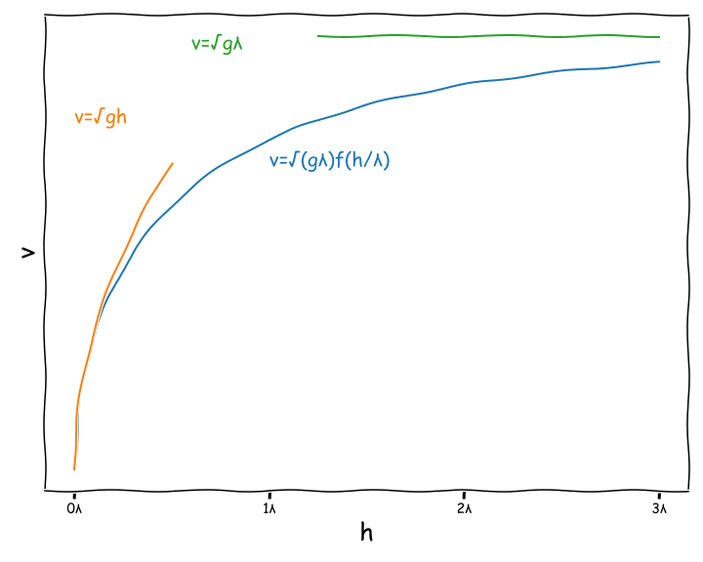

Получается, что \(f(x)\) — это функция, которая ведет себя как \(\sqrt{x}\) при малых значениях \(x\), и асимптотически приближается к 1, при больших \(x\). Нарисуем график зависимости скорости \(v\) от глубины \(h\) (рис. 2).

Здесь важно сделать оговорку. Функция \(f(x)\) определяется с точностью до некоторого коэффициента. Это значит, что при \(x\gg 1\) \(f(x)\) вполне может быть равно и 2, и 10. Этот коэффициент можно отыскать, точно решив задачу с помощью уравнений гидродинамики, но в анализе размерностей вполне разумно предположить, что эта константа равна 1. Отличия этого коэффициента от 1 обычно незначительны для качественного рассуждения.

Рис. 2. График зависимости фазовой скорости волны \(v\) от глубины воды \(h\) при фиксированной длине волны \(\lambda\). Оранжевым и зеленым показаны предельные случаи \(h\ll \lambda\) и \(h \gg \lambda\). Примерный вид общего решения показан синим

Давайте подумаем, что происходит, когда волна под некоторым углом приближается к берегу. В простейшем случае, когда волна далеко от берега, глубина большая \(h\gg \lambda\) (правая часть графика на рис. 2) и скорость волны \(v=\sqrt{g\lambda}\). Когда же волна оказывается у берега, глубина становится меньше (в пределе \(h\ll \lambda\), что соответствует левой части графика на рис. 2) и \(v=\sqrt{gh}\).

Из школьной физики мы знаем, что, когда скорость волны в среде меняется, происходит преломление как показано на рис. 3. Это верно как для электромагнитных волн (света) при прохождении, например, сквозь стекло, так и для волн на поверхности воды. Таким образом, благодаря этому «преломлению» малая глубина вблизи берега играет роль своеобразной линзы, «фокусируя» волны так, что они обычно приходят почти параллельно берегу.

Рис. 3. «Преломление» морских волн по мере приближения к берегу

Во второй задаче воспользуемся уже полученным выражением \(v = \sqrt{g\lambda}\) (так как глубина воды большая), где \(v\) — фазовая скорость волны. Скорость корабля \(V\) связана со скоростью волны следующим образом: \(v = V\sin{\theta}\), где угол \(\theta\) изображен на рис. 4. Таким образом, скорость корабля равна:

\[ V \approx \sqrt{g\lambda} \frac{1}{\sin{\theta}}. \]

Рис. 4. Кильватерные волны, порождаемые на поверхности воды плывущим кораблем

Более точное выражение, получаемое с помощью решения уравнений гидродинамики, отличается всего лишь на множитель \(\sqrt{2\pi}\):

\[ V = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}} \frac{1}{\sin{\theta}}. \]Угол \(\theta\) равен примерно \(22^\circ\), а \(\lambda\approx 5{,}5\) м. Подставив, получим что скорость корабля составляет около \(30\) км/ч, или 15 узлов (что не очень быстро — возможно, это связано с близостью корабля к бухте).

Послесловие

В принципе, сама по себе пи-теорема — довольно тривиальное утверждение. По сути, это математическая формализация метода анализа размерностей, знакомого многим со школы. Она была доказана еще в конце XIX века, а затем была обобщена и применена к огромному количеству практических задач в физике уже в начале XX века. В англоязычной литературе пи-теорему называют по фамилии американского физика Эдгара Бакингема (Edgar Buckingham), который в 1914 году написал многостраничный обзор (E. Buckingham, 1914. On Physically Similar Systems; Illustrations of the Use of Dimensional Equations), с множеством примеров решения задач при помощи этой теоремы. Надо сказать, что в те времена утверждения, сходные с пи-теоремой в ее современной формулировке, встречались (по-видимому, независимо) в работах многих ученых. Например, в 1911 году ее для своих нужд сформулировал и доказал Дмитрий Рябушинский (D. Riabouchinsky, 1911. Мéthode des variables de dimension zéro et son application en aérodynamique).

Пи-теорема — это мощный инструмент, который помогает абстрагироваться от лишних деталей при решении физической задачи и значительно упростить ее математическую постановку. К примеру, в задаче с маятником, мы увидели, что переменных на самом деле не пять, а всего две: угол маятника \(\theta\) и некоторое эффективное время \(t\sqrt{g/l}\). Отдельно величины \(g\), \(l\) и \(t\) не несут никакого математического смысла, значение имеет только их комбинация, которую мы можем просто принять за новую меру времени (безразмерную) \(\tau = t\sqrt{g/l}\), забыв об этих параметрах. По сути, \(\tau\) является временем, измеренным в единицах периода некоторого маятника длиной \(l\) в земном поле притяжения.

Интересно, что в начале XX века точность изготовления маятниковых часов достигла такой степени, что в США они служили стандартом для определения времени с 1904 по 1929 год (см. Riefler escapement). Погрешность этих часов составляла 10 миллисекунд за сутки. Для сравнения, у современных атомных часов такая погрешность накопится примерно за миллион лет.

Эта теорема имеет также далеко идущие последствия в вычислительной физике. К примеру, представьте, что вам нужно смоделировать линзирование света черной дырой некоторой массы. Вместо того, чтобы решать задачу, измеряя расстояние в метрах или сантиметрах, можно измерять расстояния в радиусах Шварцшильда черной дыры \(r_g=2GM/c^2\) (где \(M\) — масса черной дыры). Все уравнения ОТО можно переписать в безразмерном виде, избавившись везде от \(r_g\) путем ввода новых координат \(x' = x/r_g\), \(y' = y/r_g\) и т. д. Тогда мы избавляемся от необходимости решать задачу несколько раз: решив ее единожды, это решение (в координатах «со штрихами», из которых легко перейти обратно в нормальные) будет применимо для черной дыры абсолютно любой массы. Или, например, решая уравнения гидродинамики для предсказания погоды на Земле, мы, по сути, решаем и задачу распространения термоядерного взрыва на поверхности нейтронной звезды, так как, опять же, характерные безразмерные коэффициенты там очень схожи.

Иными словами, пи-теорема абстрагирует физическую задачу, помогая перевести ее в плоскость математических уравнений с помощью введения безразмерных переменных. Это, хоть и не дает полное решение задачи, но бывает очень полезным для понимания характерных масштабов расстояний и времени и т. д., в которых имеет смысл решать задачу.

-

-

Ну вообще-то хорошо заметно, что по мере приближения к берегу волны действительно разворачиваются так, что гребень становится параллелен или почти параллелен ему. Под сколько-нибудь большим углом волны приходят только если дует сильный ветер (или есть иные факторы типа сильно искривленной береговой линии). По крайней мере, мой опыт такой.

-

Последние задачи

Рис. 1.