Китовый след

Задача

Крупные китообразные (кашалоты, полосатики) умеют задерживать дыхание до полутора часов. Они предпочитают значительную часть времени проводить на глубине, всплывая лишь периодически для дыхания, охоты и социализации (рис. 1).

Поэтому найти китов — самых крупных морских обитателей — в открытом океане не так уж просто, ведь для этого надо застать кита в короткий промежуток времени, когда он всплывает к поверхности. К счастью для исследователей (и, увы, для китобоев тоже) есть еще один способ сесть киту «на хвост». Дело в том, что при всплытии к поверхности и последующем погружении киты часто оставляют круговые следы на воде, которые могут существовать до десяти минут. Пример такого следа показан на рис. 2. Попробуйте объяснить, что собой представляют эти следы, как они формируются и за счет чего существуют так долго.

Рис. 2. След, оставленный на поверхности воды горбатым китом неподалеку от Кейп-Кода (штат Массачусетс, США). Фото с сайта flickr.com

Подсказка

Путь кита, а также описанные в условии следы, можно увидеть на инфракрасном снимке поверхности воды (рис. 3). Обычно температура следа на несколько градусов ниже средней температуры поверхности.

Рис. 3. Поверхность моря в инфракрасном диапазоне. Показана серия из нескольких кадров, на которых были сняты два плывущих кита. Хорошо видны следы, которые они оставляют за собой (цвета соответствуют температуре воды). Изображение из статьи J. Churnside et al., 2015. Thermal Footprints of Whales

Решение

Несмотря на кажущуюся простоту описанного эффекта, физические механизмы, которые ведут к формированию китовых следов, до сих пор не до конца понятны.

По одной из гипотез, тонкий слой слизи, покрывающей кожу кита и всплывающий на поверхность после его погружения, влияет на свойства воды, в частности, изменяя так называемый коэффициент эластичности Гиббса (P. Behroozi, 2007. The calming effect of oil on water). Из-за этого в некоторой ограниченной области поверхности воды колебания «гасятся». Однако эта гипотеза не объясняет, почему у следов настолько четкие границы. Более того, в лабораторных экспериментах и гидродинамических симуляциях эти следы удавалось воспроизвести без наличия каких-либо маслянистой субстанции на поверхности.

Согласно второй (и более вероятной) гипотезе, объяснение гораздо более любопытное. Чтобы оно было понятно, давайте сперва разберемся, почему вообще поверхность океана имеет такую хаотичную структуру. Волны на поверхности океана могут возбуждаться по многим причинам: из-за локальных порывов ветра, из-за более глобальных воздушных течений, из-за сейсмической активности, из-за крупных кораблей, из-за особенностей рельефа суши (вроде выступов береговой линии или волнорезов), и т. д. Каждый из источников порождает волны различной длины и амплитуды. Короткие волны (с длиной несколько сантиметров и меньше) называют капиллярными, а более длинные (с длиной до нескольких метров) — гравитационными.

В английском языке «гравитационная волна» в контексте поверхностных волн воды называется gravity wave. Астрофизические гравитационные волны в пространстве-времени — это gravitational waves. В русском языке отдельного термина для таких волн на поверхности моря, к сожалению, нет.

Гравитационные волны, которые в основном и определяют рельеф поверхности воды, генерируются случайными порывами ветра в произвольных направлениях. Складываясь вместе, они дают характерную текстуру поверхности океана (рис. 4).

Рис. 4. Слева — схема сложения волн, распространяющихся в разных направлениях. Накладываясь друг на друга, он порождают сложную картину гребней и впадин. Справа — типичное состояние поверхности моря в относительно спокойную погоду

Чтобы ограниченная область воды оказалось уплощенной, необходимо, чтобы волны с короткой длиной каким-то образом исчезли. В задаче Музыка волн, музыка ветра было показано, что частота и длина волн на поверхности глубокого водоема связаны так называемым дисперсионным соотношением: \(\omega^2 = {gk}\), где \(\omega\) и \(k\) — частота и волновое число (величина, обратно пропорциональная длине волны: \(k=2\pi / \lambda\)), а \(g\) — ускорение свободного падения.

Когда кит погружается, возникает интересный эффект: его движения генерируют тороидальный вихрь, который движется в сторону поверхности. На рис. 5 схематически показано, что происходит с этим вихрем.

Рис. 5. Тороидальные вихри, возникающие в воде из-за движений кита. Знаки «+» и «−» указывают направление вращения — по и против часовой стрелки, соответственно. Второй вихрь, движущийся вниз, возникает благодаря сохранению полной завихрённости (англ. vorticity), но его эволюция нам не интересна. Рисунки из статьи R. Levy et al., 2011. A theory for the hydrodynamics of whale flukeprints

О наличии этого вихря свидетельствует и ИК-фото поверхности воды, показанное в подсказке (см. рис. 3): вихрь способствует подъему холодной воды с глубины, из-за чего вода в области китового следа оказывается холоднее на несколько градусов.

Достигнув поверхности (и как бы упершись в нее), вихрь расширяется. Благодаря этому вблизи поверхности появляется радиальное течение. Обозначим его скорость за \(U\). При наличии этого течения дисперсионное соотношение для гравитационных волн немного меняется: \(\left(\omega+Uk\right)^2= gk\) (J. Nardin et al., 2009. Wave-Current Interaction as a Spatial Dynamical System: Analogies with Rainbow and Black Hole Physics). Это похоже на эффект Доплера: здесь новая частота в системе потока \(\omega’=\omega+Uk\). У дисперсионного соотношения такого вида интересные математические свойства: в частности, волны с частотой выше \(g/(4U)\) не могут генерироваться на поверхности. Это можно показать, нарисовав решение дисперсионного соотношения (рис. 6).

Рис. 6.

Решение дисперсионного соотношения \(\left(\omega+Uk\right)^2= gk\) соответствует точке пересечения красной и зеленой кривых на рис. 6. Видно, что при ненулевом \(U\) решение существует, лишь когда \(\omega_0 \lesssim g/(4U)\) (то есть частота достаточно низкая).

Если перевести это в длины волн, получается, что колебания с длиной волны меньше \((8\pi/3) U^2/g\) в этой области не могут возникать. Характерная скорость потока \(U\) при расширении вихря составляет примерно 1–1,5 м/с, что дает оценку для минимальной длины волны: \(\lambda\sim\) 1–2 м.

Советую также посмотреть видео в статье How to Spot a Hidden Whale.

Послесловие

В научной литературе можно встретить еще одну интересную версию, претендующую на объяснение китовых следов. Вкратце суть этой версии следующая: после всплытия вихря поверхность воды слегка поднимается вблизи границы его расширения. Из-за этого граница китового следа работает как своеобразный волнорез, не пропуская извне волны короче размера самой области.

Похожий эффект уже давно известен в квантовой теории поля под названием эффект Казимира. Он предсказывает, что на две параллельные незаряженные пластинки, разнесенные на очень малое расстояние, действует имеющая квантовую природу сила притяжения (сила Казимира). Эта сила обратно пропорциональна четвертой степени расстояния между пластинками. Одно из объяснений эффекта Казимира опирается на существование случайных квантовых колебаний электромагнитного поля в вакууме. Если пространство свободно и неограниченно, то в среднем все эти флуктуации, которые имеют целый спектр различных частот, в сумме дают ноль. Однако если ограничить пространство, то в этой области могут существовать только волны с длиной, кратной размеру области. Благодаря этому «вакуум» внутри области будет отличаться от вакуума снаружи (об этом можно также думать, как о средней плотности энергии полей в пространстве). В результате, как показал голландский физик Хендрик Казимир, пространство будет стремиться сжаться, минимизируя энергию, в результате чего на пластинки будет действовать некая сила.

Этот эффект был предсказан еще в середине 1940-х годов, однако окончательное экспериментальное подтверждение получил лишь в 90-х (S. K. Lamoreaux, 1997. Demonstration of the Casimir Force in the 0.6 to 6 μm Range). Про подробности этого опыта можно узнать из лекции автора этого эксперимента, Стивена Ламорё. В его эксперименте участвовали не две параллельные пластинки, а пластинка и часть сферы. Механизм был очень похож на то, что использовал Генри Кавендиш 200 лет назад для измерения гравитационного притяжения (см. Механика крутильных весов). Плоская пластинка, покрытая слоем проводника, была закреплена на крутильный маятник, а часть сферы держалась закрепленной на расстоянии в несколько мкм. Сила, возникающая из-за эффекта Казимира, создавала момент вращения, который компенсировался с другого плеча маятника. Собственно, так сама сила и была измерена. Значение получилось порядка \(10^{-9}\) Н (это всего на два порядка слабее гравитационной силы, измеренной Кавендишем), и, что важно, сила зависела от расстояния именно по закону обратной четвертой степени.

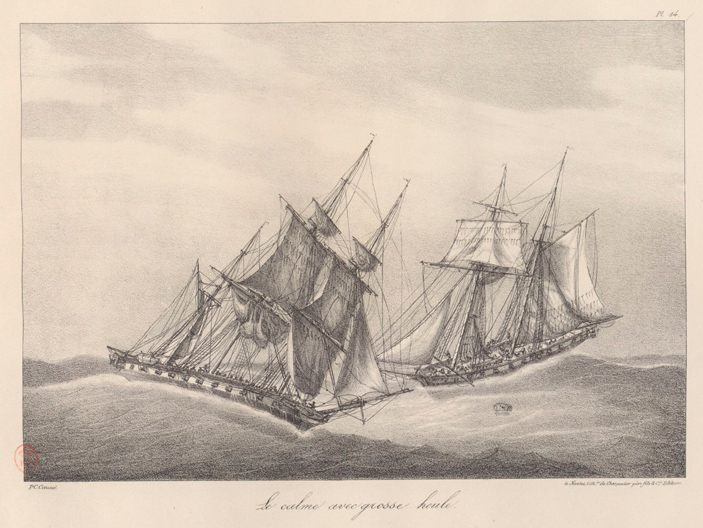

Но на этом аналогии не заканчиваются. В книге 1836 года «Альбом моряка» (L'Album du Marin) французский писатель-мореплаватель П. К. Коссэ описывает странный эффект, который он наблюдал, когда два корабля сближались на определенное расстояние в неспокойном океане. Он называет это явление «une force certaine d’attraction» («определенная сила притяжения»).

Рис. 7. Иллюстрация из книги «Альбом моряка»

Эффект притяжения двух параллельно идущих кораблей известен в судоходстве давно (см. Присасывание кораблей). Он объясняется простым проявлением закона Бернулли. Скорость течения воды (в системе отсчета кораблей) в пространстве между двумя кораблями слегка выше, чем снаружи. Из-за этого уровень воды опускается, поскольку выражение \(\rho v^2/2 + \rho g h\) должно быть постоянным (\(\rho\) и \(v\) — плотность и скорость воды, \(h\) — относительный уровень поверхности) . Этот эффект в особенности опасен для мелких судов, проплывающих мимо крупных, так как «сила» притяжения увеличивается с уменьшением расстояния между судами, а сам этот эффект полностью контролируется скоростью движения большого корабля.

В контексте нашей задачи, однако, гораздо интереснее рассмотреть альтернативную гипотезу притяжения кораблей на поверхности воды, которая может объяснить этот эффект даже для судов в состоянии покоя. Спустя почти 150 лет после наблюдений Коссэ нидерландский физик Сипко Боерсма (Sipko L. Boersma) в статье 1996 года «Морской аналог эффекта казимира» (A maritime analogy of the Casimir effect) предложил, что два корабля на самом могут быть своеобразными казимировскими пластинками, «разрешая» колебания поверхностных волн лишь определенной длины друг между другом. Это может привести к эффекту, подобному эффекту Казимира, где из-за влияния внешних волн корабли «притягиваются». Позже в экспериментах был продемонстрирован и акустический аналог эффекта Казимира, где в качестве колебаний выступают обычные звуковые волны (A. Larraza, B. Denardo, 1998. An acoustic Casimir effect).

Рис. 8. Демонстрация «морского» эффекта Казимира в простом эксперименте. Две пластинки подвешены на нитках и частично погружены в емкость с этанолом (длина ниток 80 см, диаметр емкости 19 см). Столик, на котором установлена емкость, начинает трястись, из-за чего в ней начинается волнение. После этого пластинки заметно сближаются. При этом жидкость между ними практически не колышется. Иллюстрация из статьи B. Denardo et al., 2009. A water wave analog of the Casimir effect

-

Такие "пятна" с гладкой поверхностью - не плоской, но лишенной мелких волн - можно увидеть и на реках, если течение достаточно сильное. Чаще можно видеть не постоянные пятна, а появляющиеся, переносимые течением и исчезающие через десяток-другой секунд, т.е. это крупномасштабные турбулентные вихри. В середине кильватерного следа судна или лодки тоже всегда заметна такая гладкая полоса. Если приглядеться, то можно убедиться, что скорость на поверхности направлена от середины такого пятна или полосы и увеличивается по мере удаления от середины, пока, наконец, течение не оторвется от поверхности и не уйдет в глубину. Так что, в общем, я не вижу оснований сомневаться в правильности картины, описанной в Решении. А вот первый абзац Послесловия остался мне непонятным. Как перепад уровня может быть препятствием для волны? Это же не твердое тело, а та же вода, вовлекаемая в движение. Кстати, в этом варианте объяснения другое ограничение на длину волны, не связанное с амплитудой скорости у поверхности.

Киты и дельфины

-

06.06.2024Пережив китобойный промысел, горбатые киты столкнулись с глобальным потеплениемОльга Титова • Новости науки

06.06.2024Пережив китобойный промысел, горбатые киты столкнулись с глобальным потеплениемОльга Титова • Новости науки -

15.06.2022Афалины выбирают себе «имена» так, чтобы их было лучше слышноАнна Новиковская • Новости науки

15.06.2022Афалины выбирают себе «имена» так, чтобы их было лучше слышноАнна Новиковская • Новости науки

-

13.06.2022Китовый следАйк Акопян • Задачи

13.06.2022Китовый следАйк Акопян • Задачи

-

10.07.2020Лебединые песни китовАнтон Нелихов • Рецензии

10.07.2020Лебединые песни китовАнтон Нелихов • Рецензии

-

26.06.2020«Киты и дельфины». Главы из книгиОльга Филатова • Книжный клуб • Главы

26.06.2020«Киты и дельфины». Главы из книгиОльга Филатова • Книжный клуб • Главы

Последние задачи

Рис. 1. Типичный график погружения двух кашалотов в течение суток (белая полоска над графиком обозначает светлое время суток, черная — темное). Данные были собраны при помощи датчиков, которые закреплялись на плавнике кашалотов. Наблюдения проводились в акватории архипелага Огасавара. Рисунок из статьи K. Aoki et al., 2007. Diel diving behavior of sperm whales off Japan