С горки на горку

Задача

Даны отрывки из произведений польских писателей в оригинале и в переводах российских переводчиков:

1. – Krwawa u nas woda — wtrącił Anzelm — z góry po nią iść trzeba i nieść ją pod górę (Eliza Orzeszkowa. Nad Niemnem)

– Вода нам не дёшево достаётся, — вставил Анзельм, — под гору идти за ней приходится, а нести на гору (Элиза Ожешко. Над Неманом)

2. Szli tak dość długo z góry w kierunku klasztoru (Stefan Żeromski. Popioły)

Они долго шли так под гору, по направлению к монастырю (Стефан Жеромский. Пепел)

3. Śliskie sanice co chwila leciały w zatoki na rozbitym gościńcu, gdy konie poszły z góry (Stefan Żeromski. Popioły)

Когда лошади пошли под гору, скользкие полозья то и дело раскатывались на разъезженной дороге (Стефан Жеромский. Пепел)

4. Słychać było, gdy konie szły pod górę noga za nogą, szept drzew (Stefan Żeromski. Popioły)

Когда лошади медленно, шаг за шагом, спускались под гору, слышен был шёпот деревьев (Стефан Жеромский. Пепел)

5. Po prawej ręce snuła się polna droga pod górę i widać ją było daleko między jałowcami (Stefan Żeromski. Syzyfowe prace)

По правую руку петлями поднималась в гору полевая дорога и виднелась далеко между кустами можжевельника (Стефан Жеромский. Сизифов труд)

6. Wysiedli na Bielanach w przystani statków i szli wolno pod górę (Wіadysіaw Reymont. Komediantka)

В Белянах на пароходной пристани компания высадилась и не спеша направилась под гору (Владислав Реймонт. Комедиантка)

7. Stał na dość wysokim kopcu, tak wałami osłoniony, iż go za nimi widać prawie nie było. Na wałach prastarych czas miały porosnąć od strony grodu drzewa i krzewy, gęstą je zielonością okrywające. Jedna ścieżyna tylko stroma prowadziła pod górę ku wałom i bramie (Józef Ignacy Kraszewski. Boleszczyce)

Сам дом был поставлен на довольно высоком холмике, но так заслонён валами, что почти не был за ними виден. На старинных валах успели вырасти, с внутренней их стороны, деревья и кусты, покрывавшие их густыми зарослями. Только одна крутая тропка вела под гору, к валам и въездным воротам (Юзеф Игнацы Крашевский. Болеславцы)

8. Obie pieśni mieszały mu się w sercu, w głowie; zacisnął uszy, zbiegł z góry (Józef Ignacy Kraszewski. Kunigas)

Обе они сливались и путались у него в голове и в сердце... Маргер заткнул уши и сбежал вниз (Юзеф Игнацы Крашевский. Кунигас)

9. Pociąg piął się z wysiłkiem pod górę wśród śnieżnych pagórków, pokrytych szpilkowymi lasami (Stanisław Ignacy Witkiewicz. Pożegnanie jesieni)

Поезд с трудом тащился в гору, среди снежных пригорков, покрытых хвойными лесами (Станислав Игнацы Виткевич. Прощание с осенью)

Задание. В трёх отрывках переводчики, по-видимому, допустили ошибку. Найдите эти отрывки. Поясните ваше решение.

Подсказка

Как переводятся в этих примерах русские выражения под гору, в гору и на гору на польский язык?

Решение

Легко заметить, что почти во всех русских отрывках встречается слово гора: в шести случаях — в выражении под гору, в двух — в гору, а ещё в одном — на гору. При этом в каждом польском отрывке встречается похожее слово: в шести случаях — в выражении pod górę, в четырёх — z góry. Проще всего было бы предположить, что поскольку русский и польский — близкородственные языки (это видно и из большого количества слов, похожих на русские), то шесть раз встретившееся польское выражение pod górę и переводится все шесть раз похожим русским выражением под гору. Однако это происходит только в половине случаев — в отрывках 4, 6 и 7. В отрывке 1 же выражение pod górę переводится как на гору, в отрывках 5 и 9 — в гору. Может быть, эти три отрывка — 1, 5 и 9 — и содержат ошибки переводчиков? Но откуда могли бы возникнуть такие ошибки? Для того, чтобы разобраться в этом, надо понять, что в точности означают приведённые польские выражения.

Как мы видим, во всех отрывках идёт речь о движении либо вниз, либо вверх. Движение вниз явно присутствует в отрывках 1 (где налегке идут за водой), 3 (где полозья раскатываются на разъезженной дороге) и 8 (где герой сбегает вниз); во всех этих отрывках по-польски сказано z góry. Можно предположить, что это польское выражение буквально переводится на русский язык как с горы. Движение вверх явно присутствует в отрывке 1 (где с трудом поднимаются с водой), 6 (где идут от пристани, а значит, точно не вниз) и 7 (где идут к воротам дома, стоящего на холмике); во всех этих отрывках по-польски сказано pod górę. Тут и можно обнаружить интересное несоответствие польского и русского выражений: получается, что по-польски pod górę означает не под гору, то есть ‘вниз’, а, наоборот, в гору, то есть ‘вверх’. Вспомним, что в трёх отрывках (1, 5 и 9) польское выражение pod górę как раз и переводится русскими выражениями, означающими ‘вверх’, — и это как раз не ошибка.

Теперь понятно, в каких отрывках переводчики допустили ошибку и почему. Это отрывки 4, 6 и 7: переводчики в них перевели польское выражение pod górę, которое означает ‘вверх’, похожим русским под гору, которое означает ‘вниз’. Заметим, кстати, что в отрывке 4 переводчик, чтобы лучше описать движение вниз, еще и перевёл нейтральный глагол szly ‘шли’ как спускались.

Послесловие

Внешне похожие выражения разных языков, различающиеся по значению, часто называют «ложными друзьями переводчика». Этот термин впервые предложили французские лингвисты Максим Кесслер (Maxime Koessler) и Жюль Дерокиньи (Jules Deroquigny). В 1928 году они опубликовали словарь (Les faux Amis ou les Trahisons du vocabulaire Anglais), в котором описали одинаковые или похожие французские и английские слова, имеющие разные значения.

Например, слово application по-английски может значить ‘заявка, ходатайство’, а по-французски — ‘применение, использование’; английское conservatory может значить ‘оранжерея’, а французское conservatoire — ‘консерватория’; английское editor — ‘редактор’, а французское éditeur — ‘издатель’. В словаре таких примеров множество (почти 400 страниц), и на каждый пример приводятся иллюстрации из художественной литературы, а иногда рассматриваются ошибки в опубликованных переводах.

Один из таких случаев, который приводят авторы словаря, — неправильный, на их взгляд, французский текст десятой статьи Статута Лиги наций.

В русском переводе это место звучит так:

Члены Лиги обязуются уважать и сохранять против всякого внешнего вторжения территориальную целость и существующую политическую независимость всех Членов Лиги. В случае нападения, угрозы или опасности нападения, Совет указывает меры к обеспечению выполнения этого обязательства.

По-английски там говорится:

The Members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing political independence of all Members of the League. In case of any such aggression or in case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled.

А вот французский текст:

Les Membres de la Société des Nations s’engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l’indépendance politique présente de tous les Membres de la Société. En cas d’agression, de menace ou de danger d’agression, le Conseil avise aux moyens d’assurer l’exécution de cette obligation.

Английское advise upon the means означает ‘порекомендовать меры’, а французское aviser aux moyens — ‘принять меры’, и это очень существенное различие — авторы словаря подчёркивают, что эта неправильность во французском тексте могла привести к международному скандалу.

Таким образом, мнимое сходство слов двух языков может сослужить переводчику медвежью услугу — поэтому они и были названы «ложными друзьями». Списки таких «ложных друзей переводчика» регулярно составляются и для русского языка в паре с другими языками. Например, английское artist — это обычно ‘художник’, а русское артист — ‘актёр’ (по-английски performer), box — ‘коробка’, а бокс — вид спорта (по-английски boxing), clay — ‘глина’, а не клей (по-английски glue), decade — ‘десять лет’, а декада — ‘десять дней’, novel — ‘роман’, а новелла — ‘рассказ’, plaster — обычно ‘гипс’, а не пластырь (по-английски adhesive bandage)... Особенно много ошибок можно совершить, переводя описание свойств человека: symphatetic — это ‘сочувствующий’, а не симпатичный, pathetic — ‘жалкий’, а не пафосный, intelligent — ‘умный’, а не интеллигентный, accurate — ‘точный’, а не аккуратный, lunatic — ‘безумец’, а не лунатик...

Конечно, и в славянских языках есть слова, совпадающие с русскими или похожие на них, но имеющие другие значения. Скажем, по-сербски реч — это ‘слово’, слово — это ‘буква’, а буква — это ‘бук’ (дерево); меч — это ‘матч’, олово — ‘свинец’, право — ‘прямо’, страна — ‘страница’, штука — ‘щука’, вредност — ‘ценность’, понос — ‘гордость’...

Особенно забавно, когда похожие слова на разных языках имеют противоположные значения — это называется межъязыковая энантиосемия. Вот какие примеры этого явления можно привести в русском и польском языках: uroda по-польски означает ‘красота’ (ср. урод), woń — ‘аромат’ (ср. вонь), czerstwy — ‘крепкий, бодрый’ (ср. чёрствый), owoce — ‘фрукты’ (ср. овощи), zapominać — ‘забывать’ (ср. запоминать), zapamiętać — ‘запомнить’ (ср. запамятовать), litość — ‘жалость’ (ср. русское лютость).

Сходная ситуация обнаруживается и с польским выражением pod górę, которое означает ‘вверх’, а не ‘вниз’, как русское ‘под гору’.

Русское выражение под гору, как говорят лингвисты, композиционально, то есть его значение складывается из значений его частей: слов под и гора. Это выражение встречается уже в XVIII веке:

К последнему почтовому зимовью пред Манзуркой, за 8 вёрст от оного, дорога идёт чрез лес и спускается под гору отлого [А. Н. Радищев. Записки путешествия в Сибирь (1790)].

Колонна сближится — оная опять выиграет свое место. Под гору сошед, на равнине — на рысях [А. В. Суворов. Наука побеждать (1795)].

Всего в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ) более 700 примеров на это выражение, и ни в одном из них оно не означает ‘вверх’. Чаще всего оно сочетается с такими глаголами, как спуститься, сбежать, съехать, покатиться и т. п. Вот несколько примеров из известных произведений:

Легким ходом неслась тем временем легкая на ходу коляска. Легко подымалась и вверх, хотя подчас и неровна была дорога; легко опускалась и под гору, хотя и беспокойны были спуски проселочных дорог. [Н. В. Гоголь. Мертвые души (1842)]

Ехавшие, спустившись под гору, скрылись из вида и через несколько минут опять показались. [Л. Н. Толстой. Война и мир. Том первый (1867-1869)]

В улицу, которая шла с площади под гору, в долину, глядела предвечерняя даль южного горизонта, чуть видных степных холмов [И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева. Юность (1927-1933)]

Дорога пошла под гору, и машина покатила быстрей. Вскоре начался новый подъем [Николай Носов. Незнайка в Солнечном городе (1958)]

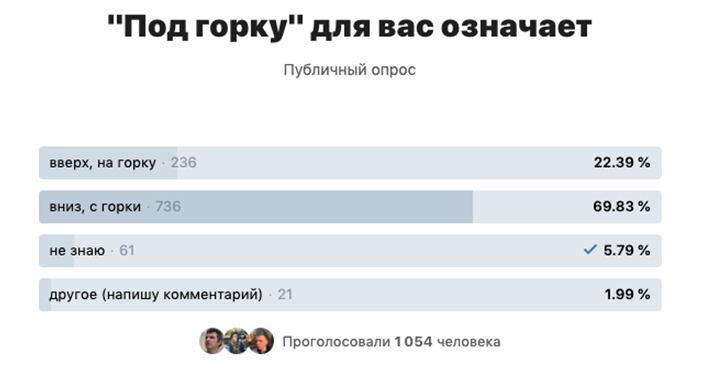

То же касается и выражения под горку (более 140 вхождений в НКРЯ).

Казалось бы, нет никаких сомнений, что по-русски под гору (под горку) означает ‘вниз’. Это подтверждают и словари, ср. Под гору — под уклон вниз (Большой академический словарь), спуститься под гору (Большой толковый словарь); под гору ‘вниз’ (Активный словарь русского языка). Однако в проведённом автором этих строк опросе 22% респондентов ответили, что под горку означает ‘вверх’!

При ближайшем рассмотрении оказывается, что большинство ответивших так соприкасались с белорусским языком. Дело в том, что по-белорусски, как и по-польски, пад гару означает ‘вверх’ — скорее всего, как раз под влиянием польского. Этот казус подробно обсуждается на белорусских форумах (например, здесь), вот характерная цитата:

Так что «под гору — вверх» — это особенность русского в Беларуси (возможно под влиянием белорусского, помню, бабушка в детстве говорила, когда ходили в лес, а там дорога поднималась вверх по холму: «што, цяжка пад гару iсцi?»).

Польские примеры, приведённые в задаче, взяты из параллельного корпуса НКРЯ. Точно такую же ошибку мы находим в этом корпусе и в переводе с белорусского языка:

Часамі, дзе ўжо зусім нізка было, ішоў спрэс каржакаваты хвойнік, крывы бярэзнік, купчасты алешнік. Пасля дарога зноў ішла пад гару, і выносістыя хвоі зноў цягліся ў неба. [Кузьма Чорны. Трэцяе пакаленне (1935)]

В наиболее низких местах рос сухой хвойник, кривой березняк, ольховый кустарник. Потом дорога снова пошла под гору, и снова потянулись к небу стройные сосны. [Кузьма Чорный. Третье поколение (М. Шамбадал, 1960)]

Очевидно, что из более низких мест дорога снова пошла вверх, а не вниз, однако переводчик пишет под гору — явно под влиянием белорусского языка.

Польское выражение pod górę — это не ошибочное употребление последнего времени; согласно словарям, оно употребляется в значении ‘вверх’ как минимум с начала XIX века. В чём же причина такого удивительного расхождения в близкородственных славянских языках? По-видимому, дело в том, что предлог pod используется в польском выражении pod górę не в значении ‘в направлении к низу чего-либо’, а в более широком значении ‘в направлении чего-либо’ (возможно и вверх). Польский лингвист А. Сечковский приводит и другие подобные примеры: Złe głosy nie idą pod niebiosy ‘Злые голоса не уходят в небеса’, буквально ‘под небеса’, być zapiętym pod szyję ‘быть застегнутым по шею’, буквально ‘под шею’, patrzeć pod światło ‘смотреть против света’, буквально ‘под свет’. Более того, и по-русски мы можем сказать под самый потолок, аж под крышу, где речь тоже идет о направлении вверх, а не вниз.

Задача была использована на XLVI Традиционной олимпиаде по лингвистике в 2016 году.

Литература:

1. Гессен Д., Стыпула Р. Большой польско-русский словарь. Москва: «Русский язык», Варшава: «Ведза повшехна», 1980.

2. Русско-белорусский подкорпус параллельных текстов Национального корпуса русского языка.

3. Русско-польский подкорпус параллельных текстов Национального корпуса русского языка.

4. Шмелев А. Д. Семантические переходы и источники энантиосемии // P. Juvonen, M. Koptjevskaja-Tamm (eds.). The lexical typology of semantic shifts. Berlin: De Gruyter Mouton, 2016.

5. Degani T. and Tokowicz N. (2013). Cross-language influences: Translation status affects intraword sense relatedness. Memory & cognition, 41(7):1046–1064.

6. Dong Y., Gui S. and MacWhinney B. (2005). Shared and separate meanings in the bilingual mental lexicon. Bilingualism: Language and Cognition, 8(03): 221–238.

7. Iomdin B., Lopukhin K., Lopukhina A., Nosyrev G. (2016). Word sense frequency of similar polysemous words in different languages. In: Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Proceedings of the International Conference “Dialogue 2016”. Moscow, June 1–4, 2016. Pp. 214–224.

8. Koessler M. and Derocquigny J. (1961). Les faux amis, ou les pièges du vocabulaire anglais (conseils aux traducteurs). Paris: Vuibert.

9. Sieczkowski A. (1960). Za dużo wielkich liter W. D.: Objaśnienia wyrazów i zwrotów // Poradnik językowy, 6 (181), s. 281.

10. Bandtkie J. S. (1806). Slownik dokladny Jezyka Polskiego i Niemieckiego etc.

-

Есть даже прикол про позор электрикам. Польская надпись на чём-то электрическом, должно быть «внимание, электричество», или «не влезай, убьёт». Но написано так, что не знающий польского, но знающий русский и слышавший о сходстве и общем происхождении языков, опираясь на ложных друзей переводчиков, переведёт надпись так: «Позор электрикам». И мне даже пришлось объяснять модератору, что прикол именно в том, что прочитать хочется по-русски.

-

"Например, слово application по-английски может значить ‘заявка, ходатайство’, а по-французски — ‘применение, использование’; английское conservatory может значить ‘оранжерея’, а французское conservatoire — ‘консерватория’; "

Вот только эти английские слова могут значить и то же самое, что французские. Вот такое я часто вижу в списках "ложных друзей переводчика" - стремятся подчеркнуть контраст, хотя слова могут употребляться одинаково (и довольно часто), а просто есть не совпадающие дополнительные значения

Последние задачи