Охлаждение светом

Задача

Когда солнышко великодушно заглядывает в Санкт-Петербург, замерзшие жители северной столицы высыпают на улицу зарядиться его теплом. Действительно, видимый свет, как и любое другое электромагнитное излучение (например, ультрафиолет, инфракрасное излучение, радиоволны), греет, и за примерами далеко ходить не надо: это и лампы в солярии, и просто мощные лампочки, и излучение микроволновки, и уже упомянутый свет ближайшей к нам звезды.

Направленное излучение лазера может даже плавить и резать металл, потому что вся энергия света концентрируется на маленькой области. Нагрев происходит из-за того, что атомы и молекулы, из которых состоит тело, поглощают энергию электромагнитного излучения, и эта энергия переходит в тепловую за счет колебаний связанных между собой микрочастиц.

Но с помощью лазеров можно и охлаждать! Работает это с газами, под которыми здесь подразумевается набор не связанных между собой (свободных) атомов или молекул какого-нибудь вещества. Например, нагретый до 500 кельвинов (227,15°C) газ из атомов натрия, полученный в печи, остужают до температур меньше одного милликельвина (точнее, 240мК — то есть около −273°C). Какой энергией должны обладать кванты лазерного луча и куда он должен быть направлен, чтобы заставить атомарный газ охлаждаться? Уточним, что физики работают с узким пучком быстро бегущих атомов, получающимся в результате испарения с подогреваемой поверхности в вакуумной камере, а не просто с банкой газа, — пусть это замечание будет нулевой подсказкой.

Подсказка 1

Вспомните знакомый со школы (хотя, возможно, и позабытый) закон сохранения импульса. Импульс — это произведение массы тела на его скорость, у квантов света — фотонов, как и у бегущих атомов он тоже есть.

В ходе какого уже упомянутого в условии задачи процесса фотоны, сталкивающиеся с атомом, могут эффективно уменьшить его импульс? И чем так хороши лазеры, что именно их используют для реализации этого процесса?

Подсказка 2

Итак, суммарный импульс замкнутой системы сохраняется вне зависимости от взаимодействий между составляющими системы. Для простоты можно рассматривать систему только из одного атома и одного фотона.

Чем же так хороши фотоны лазерного луча? Дело в том, что лазеры можно настраивать на строго определенную частоту. И у всех фотонов в луче будет ровно эта частота.

Лазеры, настроенные на различные частоты, светят разным цветом: красный цвет имеет частоту в диапазоне 405–480 ТГц, зеленый — 530–600 ТГц, голубой или синий — 600–680 ТГц, фиолетовый — 680–790 ТГц. Фото с сайта en.wikipedia.org

Осталось понять, что происходит с атомом и фотоном при поглощении первым второго, — тогда решение будет почти у вас в кармане. Проблема в том, что в этих рассуждениях не учитывается движение атомов, из-за которого для них частота фотонов не такая, как в лабораторной системе отсчета. Нужно учитывать эффект Доплера.

Есть и еще одна проблема: атомы могут спонтанно излучать фотоны обратно и происходит такое очень часто. Почему атом после этого не ускоряется снова?

Решение

Разберемся, как именно свет взаимодействует с веществом. Как уже было сказано, свет состоит из фотонов, которые обладают импульсом, зависящим от частоты света (\(\vec{p}=\hbar\vec{k}\), где \(\hbar\) — это постоянная Дирака, а \(\vec{k}=\vec{k}(\omega)\) — волновой вектор, зависящий от частоты \(\omega\)). За счет импульса фотоны могут менять скорость других частиц при взаимодействии с ними. Иногда взаимодействие фотонов с атомами вещества заканчивается поглощением кванта света. Это происходит тогда, когда энергия фотона (\(\hbar\omega\)) равна энергии, необходимой атому для возбуждения (поскольку атом может возбуждаться, только поглощая энергию определенными порциями).

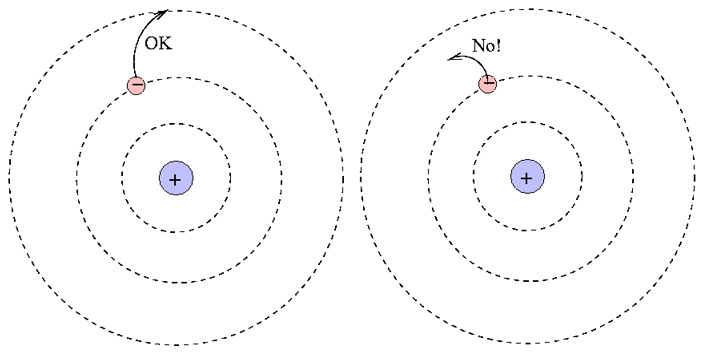

Схема энергетических уровней в атоме, иллюстрирующая тот факт, что электрон, принадлежащий атому, не может поглотить произвольную энергию. Разрешено только такое поглощение, в результате которого электрон попадает на следующий энергетический уровень. Рисунок с сайта spiff.rit.edu

Теперь вернемся к атомарному газу. Как уже говорилось в условии, физики умеют эффективно охлаждать газ из атомов натрия (и из других металлов, например, лития или цезия). Здесь важно, чтобы атом вещества не был никак связан со своими товарищами, то есть был свободным. Тогда при поглощении не будет возникать тепловых колебаний, а это означает, что если фотон с нужной порцией энергии летит навстречу свободному атому, то произойдет поглощение и атом уменьшит свой импульс на величину, равную импульсу фотона, и будет просто двигаться медленнее. При этом суммарный импульс не изменится, в полном соответствие с законом сохранения импульса.

Если атом «съест» очень много фотонов, импульс которых направлен против его собственного импульса, то замедление будет ощутимым. А если замедлить частицы, из которых состоит газ, то он охладится, потому что температура газа пропорциональна квадрату скорости частиц, составляющих его.

А как же спонтанное излучение? Ведь возбужденная фотоном частица неизбежно «захочет» вернуться в основное состояние и излучить квант света обратно. Дело тут, конечно, не в желании, а в колебаниях электромагнитного поля в вакууме, но это уже сложная теория, а нам достаточно знать то, что спонтанное излучение происходит и довольно часто.

Почему же атом не ускоряется из-за испускания фотонов? Потому что излучает он во все стороны с одинаковой вероятностью, а процесс охлаждения достаточно долгий. В результате усреднения за все время выходит так, что акты излучения компенсируют друг друга.

Схематичное изображение событий, происходящих с атомом при лазерном охлаждении. a — атом со скоростью \(\vec v\) и массой m налетает на фотон с импульсом \(\hbar\vec k\). b — скорость атома уменьшается после поглощения фотона. c — атом спонтанно излучает фотон в произвольном направлении. Рисунок из статьи W. D. Phillips. 1998. Laser cooling and trapping of neutral atoms

Но, как говорилось во второй подсказке, нужно учитывать эффект Доплера: когда быстрые атомы летят навстречу лазерному лучу, им «кажется», что частота света больше, чем есть на самом деле. Поэтому лазер настраивают на частоту меньшую той, что соответствует энергии возбуждения атома.

Итак, для лазерного охлаждения газов нужно направить луч против движения пучка свободных атомов, а частоту (то есть цвет луча) выбрать так, чтобы энергия фотона была немного меньше энергии возбуждения атома в покое.

Послесловие

Конечно, реализация лазерного охлаждения на практике гораздо сложнее того, что описано в решении. Взгляните еще раз на фотографию из условия задачи. На ней изображена установка оптического охлаждения атомных пучков. Можно видеть, что установка включает в себя множество зеркал, линз и камер, и больше похожа на аппаратуру для производства лазерных мечей по заказу ситхов. Думаю, Дарт Вейдер сильно бы удивился, узнав, что лазером можно охлаждать, причем до поистине космических температур — единиц и даже тысячных долей кельвинов (пример с натрием, приведенный в условии задачи, — далеко не предел в настоящее время). Однако, вряд ли главный антагонист «Звездных войн» воспользовался бы этой возможностью, так как охлаждению поддаются только газы, да и цели ученых исключительно благие: создание эталонов частоты для атомных часов, исследование областей образования звезд и не только.

Битва Оби-Вана Кеноби и Дарта Вейдера в IV эпизоде «Звездных войн». Рисунок с сайта as.com

Путь к лазерному охлаждению начался со знаменитой теории электромагнетизма Максвелла, которая предсказала существование давления света. Люди и до этого обращали внимание на некоторые проявления этого эффекта вроде отклонения хвоста кометы, но внятного объяснения не было и приходилось строить догадки. Первые эксперименты по изучению светового давления поставил Петр Лебедев в 1901 году. В 1933 году было показано, что свет лампы способен отклонять атомные пучки (R. Frisch, 1933. Experimenteller Nachweis des Einsteinschen Strahlungsrückstoßes). Оптика развивалась дальше, и в 1960 году был создан первый лазер. Теперь в экспериментах можно было использовать узкий направленный монохроматический луч, который почти не расходится в стороны с расстоянием (можно хорошо прицелиться) и который обладает строго определенной частотой.

Теоретики стали активно размышлять, где этот луч пригодится. Идей было множество — расцвела не только оптика. В частности, ученые поняли, что можно не только отклонять атомные пучки, но и замедлять движение атомов настроенным на определенную частоту лазерным лучом. Первая теоретическая статья на эту тему была опубликована в 1975 году. Идея очень понравилась экспериментаторам. В итоге в 1978 году группе ученых из Колорадо удалось охладить лазером газ из ионов магния. Но ионы — это заряженные частицы, которые можно сначала поймать в электромагнитную ловушку, а потом прицелиться остужающим лазером. Как быть с нейтральными атомами? Вопрос был сложным, но очень важным, потому что ответ на него открывал огромные возможности для исследования и манипулирования атомами очень многих веществ. После множества неудач решение было все же найдено, и даже не одно. В 1997 году Уильям Филлипс, Клод Коэн-Таннуджи и Стивен Чу получили за свои исследования Нобелевскую премию. Методы, которые были предложены тогда, активно используются и сейчас.

Один из методов, предложенный учеными, был назван доплеровским (W. D. Phillips. 1998. Laser cooling and trapping of neutral atoms). Он основан на все том же эффекте Доплера, который в этом случае не просто учитывается при настройке лазеров, а используется на полную катушку за счет специальной конструкции. Она называется «оптической патокой» и состоит из трех пар лазеров. Каждая пара «смотрит» друг на друга, а атомный пучок направляют в область пересечения всех лучей, где на атомы будет действовать оптическая сила трения, пропорциональная их скорости: \(\vec F=-\alpha\vec v\). Причем эта сила действует по всем трем направлениям и получается, что атом увязает в оптической ловушке. Тем не менее, диффузию и силу тяжести еще никто не отменял, поэтому необходима сила, способная удержать его в поле действия лазеров.

Такую силу можно получить, если к оптической ловушке добавить магнитную ловушку. Получится очень надежный лазерный холодильник для нейтральных частиц. Магнитная ловушка усиливает оптическую ловушку и помогает удобно измерять температуру охлажденного газа атомов. Для ее эффективной работы нужна правильная конфигурация магнитного поля, которую ученые придумали далеко не сразу. Но когда это было сделано, магнитное поле стало обеспечивать силу, которая зависит от положения атома \(\vec F=-\beta\vec r\) и тем самым толкает частицы в объятья лазерных пучков, удерживая их в нужной области.

Изобретение магнитной ловушки для нейтральных атомов было прорывом. Филлипс вспоминает, что когда его группе наконец удалось получить успешные результаты с магнитной ловушкой, они просидели над установкой всю ночь, собирая данные. Рано утром они с коллегой пробрались к нему домой, и они уселись на кухне есть мороженное, немало удивив жену ученого, которая встала собираться на работу.

Магнито-оптическая ловушка для охлаждения атомов. Рисунок с сайта ru.wikipedia.org

Существует еще один метод лазерного охлаждения — зеемановский, основанный, как логично ожидать, на эффекте Зеемана. На практике часто атомы сначала замедляют зеемановским методом, а уже потом они попадают в лапы магнито-оптической ловушки для дальнейшего охлаждения. Суть этого эффекта заключается в том, что во внешнем магнитном поле происходит расщепление энергетических уровней атома: они распадаются на подуровни, которые отстоят друг от друга на величину, пропорциональную магнитному полю.

Для наглядности можно сравнить уровни энергии атома со ступеньками лестницы, по которой прыгает наш маленький электрон: высота ступеньки — это величина энергетического зазора между уровнями. Если электрон «слабый» (то есть ему передалось мало энергии), он не допрыгнет до следующей ступеньки. Магнитным полем можно менять высоту и количество ступенек в такой энергетической лестнице: одна большая ступенька делится на несколько маленьких и электрону надо преодолеть меньшую высоту, а значит, шанс запрыгнуть наверх увеличивается.

Схема эффекта Зеемана: при включении магнитного поля энергетический уровень расщепляется на три подуровня. Рисунок с сайта cortec.ru

Это используется следующим образом. Когда атом замедляется, то для него «ослабевает» доплеровский эффект, то есть частота набегающих фотонов уже перестает «казаться» ему достаточной для перехода в возбужденное состояние. При этом лазер продолжает светить со старыми настройками (поскольку ему надо тормозить все новые атомы, которые изначально движутся быстрее). В итоге атомы перестают взаимодействовать с фотонами и охлаждаться ниже какой-то температуры. Чтобы этого избежать, физики и меняют энергию перехода между уровнями — с помощью магнитного поля уровни расщепляют, из-за чего появляются промежуточные подуровни, на которые могут запрыгивать электроны, поглотив квант с меньшей энергией. Если магнитное поле меняется на всем пути атома, то поглощение фотонов не будет прекращаться. Дистанцию можно сделать довольно длинной и эффективно охлаждать поток микрочастиц на всем их пути.

Самых низких температур достигают более замысловатым сизифовым охлаждением, которое навали в честь мифологического Сизифа, обреченного раз за разом заново тащить камень в гору. Этот метод в первом приближении объясняется так: два направленных друг на друга лазера создают градиент поляризации, который можно представить как систему горок, забираясь на которые атом теряет кинетическую энергию. Так частица в каком-то смысле повторяет судьбу греческого страдальца, охлаждаясь аж до 10 милликельвинов.

«Горки» в методе сизифова охлаждения. Рисунок с сайта books.openedition.org

Сейчас физики продолжают развивать методы лазерного охлаждения. Например, для отлавливания молекул в химии и биологии (один из прошлогодних лауреатов Нобелевской премии по физике получил эту награду как раз за изобретение оптических пинцетов и применение их для изучения биологических систем, см.: Нобелевская премия по физике — 2018, «Элементы», 09.10.2018), а также для исследования конденсата Бозе-Эйнштейна в физике. Так что история на этом не заканчивается, а путь в неизведанное продолжается.

-

-

Существуют методы оптического охлаждения твердых тел. Но, если я правильно понимаю, не такие эффективные. Например, в статье 2013 года (https://www.nature.com/articles/nature11721?proof=true) говорится об охлаждении до 15 кельвинов полупроводниковых наноструктур. Больше подробностей про лазерное охлаждение твердых тел можно найти в более ранней работе (https://permalink.lanl.gov/object/tr?what=info:lanl-repo/la

report/LA-UR-08-05534)

И вот ещё статья на русском языке на тему лазерного охлаждения примесных кристаллов (http://www.mathnet.ru/links/854ef1525b7aa8ced10768ef9f58cb78/qe1926.pdf)

-

Если газ с температурой выпустить с массовой скоростью куда-то, то тепловая останется во всех направлениях.

Я вижу тут описание того, как погасить массовую скорость. Как же реально гасят тепловую? Ведь гасят)

То есть, это ответ для ASis, некоторые атомы газа противонаправленны излучению, они есть всегда, за счет их и происходит охлаждение в целом.

-

Если позволите, я с Вами немного поспорю. Все же излучение не сказывается на процессе охлаждения не в силу того, что излучается меньшая энергия, а в силу того, что после усреднения по времени всех волновых векторов испускаемых фотонов суммарный вектор практически равен нулю. Об этом написано в оригинальной статье Филлипса (https://cdn.journals.aps.org/files/RevModPhys.70.721.pdf)

И еще не соглашусь, что лазерное охлаждение - только доплеровское. Все же сизифого охлаждение имеет более сложную конфигурацию.

И спасибо за комментарий :)

Последние задачи

Хитроумная установка для лазерного охлаждения атомарных газов. Фото с сайта ph.utexas.edu