Амбистома и ее водоросли

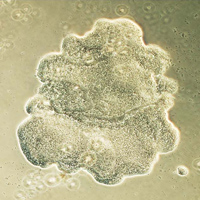

На фото — икринка желтопятнистой амбистомы (Ambystoma maculatum) с развивающимся эмбрионом. Микроскопическая зелень, из-за которой кажется, будто она поросла мхом, — зеленые водоросли! Желтопятнистая амбистома — один из немногих известных человечеству видов позвоночных животных, который вступил в эндосимбиотические отношения с одноклеточной зеленой водорослью Chlorococcum amblystomatis (ранее была известна как Oophila amblystomatis).

Взрослые амфибии обитают во влажных листопадных лесах на востоке Северной Америки. По-английски желтопятнистых амбистом и ее ближайших родственников называют mole salamanders, то есть «саламандры-кроты»: жизнь они проводят в основном под землей или в лиственном опаде, охотясь на различных беспозвоночных.

На поверхности появляются, только чтобы добраться до мест нереста и отложить икру, причем выходить предпочитают по ночам или в пасмурные влажные дни, когда не так жарко, а их черную шкурку сложнее заметить хищникам вроде енотов. В городе Амхерст в штате Массачусетс для саламандр даже организовали специальный переход через оживленную улицу (см. Henry Street salamander tunnels), чтобы они могли спокойно перебраться с мест зимовки к местам нереста.

По весне, едва столбик термометра поднимается выше четырех градусов Цельсия, саламандры отправляются к своим нерестовым прудам. В это время их проще всего заметить, ведь обычно «кротовые саламандры» роются в земле

Как же водоросли сумели приспособиться к таким необычным условиям жизни? Долгое время считалось, что C. amblystomatis живут в тех же мелких прудах или лужицах, где размножаются взрослые саламандры, и постепенно проникают внутрь комков слизи с икрой, мало-помалу «заражая» маленьких амфибий. Звучит как начало сюжета фильма ужасов для амбистом. Однако в тот момент большая часть зародыша прозрачна, мало что мешает фотосинтезу, а значит, цель вторгающейся водоросли — не развивающийся эмбрион, и в целом «заражение» идет малышке-саламандре только во благо!

Во всяком случае, лабораторные эксперименты показали, что с водорослями амбистомы реже гибнут и раньше вылупляются, а при выходе из икринок «озелененные» саламандры крупнее своих сородичей без симбионтов. Вероятно, пока симбионт потребляет азотистые отходы развивающегося эмбриона, тот взамен получает дополнительный кислород, что очень актуально в мелких водоемах, где множество икринок покоятся в густой слизистой массе — отличной защите от высыхания, но не слишком способствующей свободному дыханию.

Икринки амбистомы, заключенные в слизистый «мешок»: в мелком временном водоеме такая защита не помешает, но она же затрудняет развитие эмбрионов... и тут «на выручку» приходят водоросли. Фото © Roger Hangarter с сайта amnh.org

В 2011 году было показано, что водоросли живут не снаружи от эмбрионов, а проникают в эмбриональные ткани и клетки. Это поняли по флуоресценции хлорофилла и наличию рибосомной ДНК водорослей в тканях и органах развивающейся амбистомы. Следы водорослей нашли в слуховой капсуле, хорде, мышечных клетках, нервной трубке. Кроме этого, водорослевую ДНК нашли также в половых путях взрослых самцов и самок, что предполагает передачу водорослей от одного поколения следующему.

На поздних стадиях развития флуоресценция хлорофилла в клетках амбистомы резко снижается: маленькая амфибия, изначально почти прозрачная, становится всё более светонепроницаемой, затрудняя фотосинтез. Что же, водорослям остается только погибнуть или пережить неблагоприятные времена в виде цисты? Не совсем. Как минимум часть водорослей адаптируется к новым условиям, претерпевая поразительный метаболический сдвиг от окислительного метаболизма к ферментации. Предположительно, новым источником азота для таких водорослей становится аминокислота глутамин, которая присутствует во всех клетках амфибии.

На поздних стадиях развития эмбриона количество хлорофилла в его теле резко снижается, а вот количество водорослей, похоже, падает не столь заметно. Часть водорослей со временем погибнет, но некоторые, уже лишенные хлорофилла, смогут адаптироваться к жизни внутри тела взрослой амфибии. Фото © rkluzco с сайта inaturalist.org, штат Пенсильвания, США, 5 апреля 2019 года

Пока что у взрослых амбистом водоросли были обнаружены только в тканях половых путей, и неясно, извлекает ли какую-либо выгоду из такого сожительства выросшая саламандра. Судя по тому, что внутриклеточные водоросли производят много белков теплового шока и других индикаторов окислительного и осмотического стресса, жизнь внутри амфибии им «не по душе», однако они терпят неудобства, возможно, ради шанса однажды вновь попасть в икринки. Так ли это, пока неизвестно. При этом клетки амфибии чувствуют себя вполне нормально, так что сожитель для них как минимум безвреден, а как максимум — всё еще полезен, например «делится» с клеткой хозяина продуктами ферментации, выполняя за нее часть работы.

Интересно, что желтопятнистая амбистома даже блокирует работу своей иммунной системы, чтобы случайно не избавиться от сожителей! Например, в клетках с водорослями подавлена активность NF-κB, универсального фактора транскрипции и одного из главных участников воспалительного процесса, а вот в клетках без симбионтов всё работает «в штатном режиме». По составу экспрессируемых «озелененными» клетками генов саламандра удивительно похожа на нас с вами, вернее на клетки нашего кишечника, где проживают многочисленные бактерии, к которым иммунной системе тоже приходится проявлять терпимость.

К сожалению, даже забравшись внутрь саламандр водоросли всё еще не укрыты от всех негативных внешних воздействий. Хотя водоемы, в которые амбистомы откладывают икру, и временные, в них могут скапливаться пестициды с окрестных полей, смываемые дождями и паводками. Так, популярный гербицид атразин резко снижает процент проклюнувшихся икринок, которые лишились своих полезных сожителей. В эксперименте даже при минимальной обработке атразином (его концентрация составила 50 мкг/л) количество проклюнувшихся икринок упало более чем вдвое по сравнению с контрольной группой, а при концентрации 400 мкг/л погибли абсолютно все икринки. Во многих природных водоемах США концентрация атразина уже превысила 45 мкг/л.

Желтопятнистая амбистома во временном водоеме с отложенной икрой. Фото © Mariusz Potocki с сайта inaturalist.org, штат Мэн, 15 апреля 2022 года

Поэтому, чтобы выяснить другие интересные особенности эндосимбиоза — как именно водоросли проникают в клетки зародыша, какую выгоду могут приносить хозяину во взрослом состоянии, — придется позаботиться о том, чтобы маленькие саламандры в какой-то момент не исчезли из туманных североамериканских лесов.

Фото © Roger Hangarter с сайта phys.org.

Анна Новиковская

-

в клетках с водорослями подавлена активность NF-κB, универсального фактора транскрипции и одного из главных участников воспалительного процесса

То есть они и по другой причине не могут воспалиться? Нормально ли это?

Неотразимым,

Друг, будь гуманным

Без атразина!

Раз водоросли умеют жить прямо внутри животного, да еще и помогать ему при этом - надо присмотреться: мож быть космонавтам не аранжереи сооружать-ухаживать, а прямо инъекцию водорослями делать? Освещение в ракете, конечно, нужно будет подправить, чтоб фотосинтез шел. При наличии ядерного реактора энергии там, чай, не дефицит...

И, возможно, это решение уже ранее найдено разумными расами было и вовсю используется! Недаром инопланетян зелеными человечками зовут? Это спецподготовка такая для дальних-долгих перелетов давно во Вселенной делается. И наши тож когда к ним полетят - будут зелеными!)

Последние новости

Взрослая желтопятнистая амбистома. Фото © Peter Paplanus с сайта flickr.com, США, 29 февраля 2020 года