Археи и бактерии могут объединяться в живую электрическую сеть

Исследователи давно подозревали, что анаэробные метанокисляющие археи и сульфатредуцирующие бактерии способны передавать друг другу электроны, чтобы совместно осуществлять анаэробное окисление метана. Но механизм работы такой синтрофной ассоциации оставался неясным. Международной группе исследователей удалось вырастить ассоциации архей и бактерий в накопительных культурах, свободных от токопроводящих примесей, и измерить электропроводность самой биомассы клеток. Оказалось, что археи и бактерии формируют настоящую живую «электрическую сеть», будучи связаны цепочками из окислительно-восстановительных белков в единый токопроводящий «суперорганизм».

Взаимоотношения между археями и сульфатредуцирующими бактериями — одна из «горячих» тем в современной биологии. В силу чисто биохимических причин они способны образовывать синтрофные ассоциации — симбиозы, в которых партнеры связаны общим метаболическим путем. Из подобного симбиоза, по современным представлениям, могли родиться эукариотические клетки — то есть мы все (см. Предложена новая гипотеза происхождения эукариот, «Элементы», 07.05.2020). В последнее время эта гипотеза получает все больше биоинформатических подтверждений (см. Эукариотические клетки могли возникнуть в результате двойного эндосимбиоза, «Элементы», 10.07.2023).

Симбиоз, который мог дать начало эукариотам, был образован асгардархеей и сульфатредуцирующей бактерией, к которым позже присоединилась сульфидокисляющая альфапротеобактерия (ставшая предком митохондрий). Развитие этого симбиоза, как предполагают биологи, шло по пути все более тесной морфологической интеграции: прокариотические партнеры все теснее «сплетались» друг с другом, пока не стали одной большой химерной клеткой. Но, как оказалось, это был не единственный способ интеграции.

Около 25 лет назад были открыты тесные синтрофные ассоциации из анаэробных метанокисляющих архей (АНМЕ) и сульфатредуцирующих бактерий (СРБ), живущие в океане и осуществляющие анаэробное окисление метана. Конечным акцептором электронов в таких реакциях является сульфат — он выполняет, грубо говоря, ту же роль, что кислород в нашем дыхании. Общее уравнение реакции выглядит так:

CH4 + SO42− → HCO3− + HS− + H2O

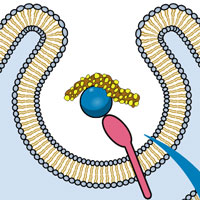

Но вся загвоздка в том, что две полуреакции этого процесса происходят в разных прокариотах-партнерах. АНМЕ окисляет метан до углекислоты (получая из одной молекулы метана 8 электронов), а сульфатредуцирующая бактерия восстанавливает сульфат до сульфида (тоже потребляя 8 электронов на одну молекулу сульфата). Получается, что закрыть электронный баланс и свести дебит с кредитом участники симбиоза могут только путем межвидовой передачи электронов, — то есть археи должны как-то передавать электроны бактериям, фактически объединяясь с ними в одну живую электросеть (рис. 1).

Модели такой живой электросети существуют на протяжении уже более 5 лет. В геномах участников симбиоза были найдены цитохромы c (белки с окислительно-восстановительными свойствами), содержащие несколько гемовых групп на одну молекулу. А между тесно расположенными клетками архей и бактерий при электронной микроскопии наблюдались структуры, похожие на тяжи из таких цитохромов (V. Krukenberg et al., 2018. Gene expression and ultrastructure of meso- and thermophilic methanotrophic consortia).

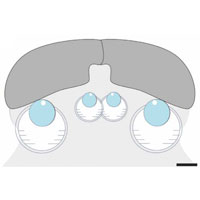

Но это не единственный вариант электрического соединения бактерий: у бактерий рода Geobacter присутствуют электропроводящие пили (волоски) из модифицированного белка пилина, которые также работают как нанопровода, позволяя бактериям объединяться в токопроводящую биопленку и скидывать лишние электроны на минеральные породы (рис. 2). В процессе эволюции структура пилина бактерий изменилась таким образом, чтобы в нем было много ароматических аминокислот, расположенных как бы в стопку и достаточно тесно (D. Holmes et al., 2016. The electrically conductive pili of Geobacter species are a recently evolved feature for extracellular electron transfer). У ароматических колец, как известно из органической химии, мощные обобществленные электронные облака кольцевидной формы «над» и «под» кольцом из атомов углерода. При тесном контакте этих облаков они образуют подобие электронного газа, который существует в металлах, придавая белку токопроводящие свойства. Разумеется, электрон не может свободно перемещаться по такому газу, как в металле, — он может только «скакать» (G. Feliciano et al., 2015. Structural and functional insights into the conductive pili of Geobacter sulfurreducens revealed in molecular dynamics simulations). Но для энергетического обеспечения метаболизма геобактеров такой проводимости вполне хватает.

Рис. 2. Бактерия рода Geobacter (красная) и ее электропроводящие пили (многочисленные «волосы») на синем фоне. Изображение с сайта pbs.org

Понять, какой же в итоге тип у синтрофной ассоциации АНМЕ–СРБ, да и вообще подтвердить, что она функционирует как живая электросеть, было невозможно без прямых кондуктометрических измерений, — то есть измерения электропроводности смешанной бактериальной биомассы, образованной той самой синтрофной ассоциацией. Проблема в том, что обычно такие бактериальные ассоциации живут на морском дне, а там полно токопроводящих примесей. Поэтому взять биомассу бактерий со дна и измерить ее электропроводность было бы абсолютно неинформативно.

Решение нашлось у большой международной группы исследователей из Китая, США и Германии, в распоряжении которых были накопительные культуры нескольких синтрофных ассоциаций АНМЕ–СРБ. Все эти культуры долгое время росли на питательной среде без каких-либо частиц донного осадка, которые могли влиять на электропроводность, и представляли собой почти чистые биомассы прокариот. В каждой из культур присутствовало по одному виду АНМЕ и одному виду СРБ — и каждая пара образовывала что-то типа чистой культуры, только из двух тесно связанных видов бактерий.

Такие образцы биомассы оказалось возможно отмыть от ионов и других токопроводящих примесей дистиллированной водой и пропустить через них электрический ток, измеряя электропроводность в разных условиях. Результаты этих измерений недавно были опубликованы в журнале Science Advances.

Прежде всего, смешанные архейно-бактериальные культуры оказались способны проводить ток, даже будучи свободны от любых примесей, содержащих ионы. Это подтвердило, что клетки образуют друг с другом единую сеть, по которой может проходить ток. Но оставалось неясным, посредством чего ток проходит от клетки к клетке.

Чтобы это выяснить, авторы провели серию дополнительных экспериментов. Сначала они нагрели культуры, таким образом денатурируя их белки, — и их электропроводность тут же пропала. При этом фиксация формальдегидом, который убивает прокариот, но фиксирует трёхмерную структуру белков в прижизненном виде, не лишала культуры электропроводности. Таким образом исследователи установили, что за проведение тока в синтрофной ассоциации (и, соответственно, за поток электронов) отвечают какие-то белки.

Но какие именно? Токопроводящий пилин, как у геобактера? Или все-таки мульгемовые цитохромы c? Можно ли еще как-то сузить область поиска? Оказывается — да. Для этого исследователи построили вольт-амперные характеристики биомассы из АНМЕ и СРБ — то есть зависимости протекающего через них тока от приложенного напряжения.

Как уже было сказано выше, у токопроводящего пилина электроны проходят через электронные облака ароматических аминокислот почти так же, как через «электронный газ» металлов. Такую проводимость авторы назвали металлической, но так как в пилине металлов нет, то лучше называть ее металлоподобной. Но, как бы она ни называлась, ее вольт-амперная характеристика такая же, как у металлов — она представляет собой обычный закон Ома, знакомый из школьной физики. Поэтому график получается линейный (рис. 3, слева).

Рис. 3. Вольт-амперные характеристики при омической проводимости (слева) и окислительно-восстановительной проводимости (справа). Омическая (металлоподобная) проводимость характерная для металлов и токопроводящих модификаций белка пилина, а окислительно-восстановительная — для пар окислитель-восстановитель, в том числе состоящих из белков. Рисунок © Георгий Куракин

А в случае цитохромов и других белков с окислительно-восстановительными свойствами никакого электронного газа нет и в помине. Ток протекает за счет химической реакции передачи электронов от восстановителя окислителю, поэтому его сила зависит от молярных количеств доступного окислителя и доступного восстановителя. Она максимальна, когда эти количества равны, что соответствует стандартному редокс-потенциалу пары «окислитель — восстановитель». Поэтому закон Ома не соблюдается, и вольт-амперная характеристика получается нелинейной. Ее график имеет «горбатую» форму с пиком при напряжении, равном стандартному редокс-потенциалу (рис. 3, справа; технические подробности об этих видах проводимости даны, например, в статье J. Li et al., 2023. Experimental manifestation of redox-conductivity in metal-organic frameworks and its implication for semiconductor/insulator switching — на примере полупроводников).

В эксперименте у авторов исследования получался именно второй вариант — нелинейная, «горбатая» вольт-амперная характеристика. Это означало именно редокс-проводимость — то есть соединение бактерий и их архейных партнеров через окислительно-восстановительные белки. Пики графиков находились в области, соответствующей стандартному окислительно-восстановительному потенциалу мультигемомых цитохромов, что согласуется с предположением о том, что именно эти белки связывают архей и бактерии в единую живую электросеть.

Цитохромы, вероятно, образуют длинные цепочки из молекул, проходя через клеточные стенки как архейного, так и бактериального партнера, и, как провода, пересекают межклеточное пространство (которое ввиду отсутствия полноценной многоклеточности представляет собой внешнюю среду, буквально морскую воду). На рис. 1 они схематично обозначены красными кружочками, однако масштаб не соблюден — рисунок не отражает ни размера молекул мультигемового цитохрома (он намного меньше клеток-партнеров), ни их числа (точное число молекул в одной цепочке неизвестно).

Авторы исследования отметили значимость своей работы для изучения механизмов электроактивности бактерий. Дело в том, что бактерий, способных образовывать электрические соединения друг с другом или с минералами, довольно много — и их пытаются приспособить к использованию в электротехнике и биоремедиации (G. Garbini et al., 2023. Electroactive Bacteria in Natural Ecosystems and Their Applications in Microbial Fuel Cells for Bioremediation: A Review). Но на мой взгляд, этим значимость работы не ограничивается.

Как уже говорилось, симбиозам архей с сульфатредуцирующими бактериями уделяется особое внимание, потому что однажды такой симбиоз породил качественно новый тип клетки в виде нас. Такое событие принято считать уникальным — ведь ни разу больше, насколько нам известно, оно на Земле не происходило: следов параллельной эукариотизации в разных линиях мы не находим. Поэтому пока эволюционные биологи не до конца понимают, что привело к такому событию — и вынуждены только строить догадки.

Синтрофная ассоциация архей и СРБ в виде электросети является альтернативным примером их тесной интеграции — и может стать ценным материалом для сравнительного анализа. Чем больше будет примеров образования таких «суперорганизмов» из архей и бактерий, тем больше мы можем узнать о факторах естественного отбора, приводящих к их возникновению. А это, в свою очередь, могло бы пролить свет на ключевой вопрос эволюции эукариот: была она абсолютно случайным событием — или все же предопределенным?

Источник: Hang Yu, Shuai Xu, Yamini Jangir, Gunter Wegener, Victoria J. Orphan, Mohamed Y. El-Naggar. Redox conduction facilitates direct interspecies electron transport in anaerobic methanotrophic consortia // Science Advances. 2025. DOI: 10.1126/sciadv.adw4289.

Георгий Куракин

-

-

И зачем было тут публиковать этот мусор? ИИ это не более, чем попугай, которого несёт обрывками неизвестно откуда надерганных фраз

-

-

Вы, Андрей, просто не в теме. И как и ИИ, по-попугайски, пишите вроде бы очевидно верные утверждения, даже и не догадываюсь об истинной глубине и серьёзности проблем.

-

Наличие климатичского кризиса я признаю. Только полный идиот может это отрицать. Проблема совсем в другом: сколь велик антропогенный вклад в этот кризис.

-

И препарат биологический будет разработан не ИИ, а командой медиков, которая будет использовать компьютеры для моделирования, и кстати использует уже давно.

Вы, Андрей, смотрите на ИИ с тем же наивным восторгом, как маленький мальчик смотрит на экскаватор. Маленький мальчик не замечает фигурку экскаваторщика в кабине, и уверен, что экскаватор сам по себе вырыл огромную яму-

ИИ разрекламирован и найдут пузырь. Я дома сохранил научную статью о "паническом маркетинге" ИИ. Препаратов много вот только не с ИИ. И обычные алгоритмы наверное выдали больше пользы, в том числе и в химии. (Точнее я не знаю). ИИ генерирует красивые картинки, может обобщить знания, рассказать. Но он не всемогуч.

-

-

-

Мы сейчас постепенно выходим из климатического кризиса. Ещё повышение температуры на 3-4 градуса и мы придем к климатической норма (климату который был нормальным 4млн лет назад)

-

Ну, ряд исследователей считает, что на миоцене может не остановиться и в итоге мы (точнее - потомки) можем оказаться на уровне эоцена (~40 млн. лет назад). Что, впрочем, тоже вовсе не катастрофа, а совсем наоборот.

Ну а в обозримой перспективе достичь уже малоприятного уровня под 900 ppm человечество не сможет даже при всём усердии, ибо нет в земле столько угля и углеводородов, добыча которых на топливо энергетически оправдана - при нынешних темпах добычи хорошо если их до конца века хватит. А при современных +2,4-2,5 ppm/год к 2095 году в атмосфере будет всего 600 ppm CO2. Этого не хватит даже чтобы парниковый эффект растопил льды континентальной (Восточной) Антарктиды, для чего нужно как минимум 750 ppm CO2.

-

-

-

-

-

вообще, я заметил, что одни и те же люди отрицают одни и те же вещи. Обычно отрицаемое вполне хорошо группируется, например, отрицание ИИ надежно примыкает к отрицанию климатического кризиса.

Ну тогда встречайте живой контрпример в лице в.п.с.

ИИ не отрицаю вовсе и приветствую - как новый мощный инструмент обобщения и нахождения неочевидных путей решения задач. Здесь ИИ просто кратко обобщил существующую общепринятую точку зрения на проблему - в принципе достаточно неплохо. Вместе с тем общедоступные ИИ сейчас нередко упускают важные детали при углублении в какой-либо специальный вопрос, поэтому сейчас их всегда следует перепроверять.

Что же касается АГП - текже не отрицаю ни его природы от повышения CO2, ни его реальности в настоящее время, ни того, что основной вклад в него - антропогенный. Но считать, что это прям ужос-ужос кризис-кризис глобального масштаба - никаких оснований не вижу и даже наоборот - вижу положительное влияние на первичную продукцию органики растениями:

https://naked-science.ru/article/climate/globalnoe-ozelenenie

-

-

человек разумный - это абстрактное определение и притянутая за уши к реальности таксономия. Тем более неизвестно, вытеснил ли он кого-то, или эти таксоны сами по себе вымерли или скрестились с т.н. предками хомо s.

И если что, современный хомо сапиенс стремительно вымирает во всех сапиенсных цивилизациях, рождаемость в какой-нибудь Южной Корее или Китае почти нолевая. Не намного лучше дела и в остальных странах. Только там, где сапиенсом и не особо пахло, все еще идет процесс размножения.

Так что через 200 лет плюс-минус хомо с тоже исчезнет, причем его никто не вытеснит. Сам по себе исчезнет.-

-

В Нигерии. Еще лучше дела обстоят в Нигере. Но вы что-то другое наверное хотели спросить. Разумное и тонкое. Или я опять слишком комплиментарен к представителям парадигмы меинстрима научного эстеблишмента...

-

-

Организмы на разных уровнях организации стремятся образовывать совместные комплексы для более эффективного получения энергии и питания.

вот пример конвенционализма (внутри когорты научного эстеблишмента). Каким бы бредовым это не было бы, оно существует как "истина".-

Каким бы бредовым это не было бы

- относительно кого бредовым-то? Тут бы конкретики больше. Ибо, к примеру, с точки зрения какого-нибудь бича здесь для него всё что написано - бред, без исключения.-

1.организмы на разных уровнях организации - первый бред.

2.стремяться образовывать - второй. Стремление подразумевает целеполагание и волевое усилие.

3.эффективное получение энергии это третий бред. Эффективность понимаемая в парадигме химии не должна переноситься на поведенческую модель биологической единицу в реальности, ибо нет никакого "наследования" химической (молекулярной) упорядоченности сложноструктурированными объектами.

Редукционизм является бредовым постулатом, но эстеблишмент без него не может обойтись. Что такое редукционизм вы можете узнать здесь:

https://www.reddit.com/r/askphilosophy/comments/gklcjw/can_biology_be_reduced_to_physics_and_chemistry/?tl=ru -

Стремление подразумевает целеполагание и волевое усилие.

Может Вы и не бич, но по биологии в школе у Вас явно было не 5 и даже не 4, а скорее всего и не 3. И уж образование точно не профильное по комментируемой статье. Было бы по-другому, то может и вспомнили, что есть у организмов есть тропизмы и таксисы. Там есть стремление, но без описываемой вами "дополненной реальности" в виде "подразумевания целеполагания и волевого усилия". Не надо ничего подразумевать, биология - не демагогия и не философия.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

При чём тут нагрев? Транспорт электронов в случае использования для получения энергии сопряжен с АТФ-синтетазами и транспортом (проскоком) протонов водорода через мембраны. В статье раскрывается роль электонов в окислении-восстановлении веществ и ионов и явлении электропроводности между клетками. Чтобы раскрыть роль элктронов-протонов в получении энергии нужна отдельная статья (но таких уже много, это не проблема нехватки фактов).

-

С точки зрения банальной эрудиции, речь таки о той, самой первой реакции.

И чтоб два раза не вставать - никто никого никуда не вытеснял. Это про сапиенсов и прочих Homo. Может так статься, что сапиенс, это всё таки коктейль из всех остальных Hоmo. А не специально выведенный, природой, кадавр.-

Коктелем может быть кто угодно. Про сапиенсов мы знаем, потому что сумели определить геномы параллельных Homo и найти их части в геноме сапиенсов. Эукариоты тоже могут оказаться смесью разных архей и разных прокариот, только наверняка мы этого никогда не узнаем, потому что геномов эндосимбионтов, живших миллиарды лет назад, в природе уже не существует.

Про вытеснение - ну да, сапиенсы как вышли за порог Африки, все прараллельные Homo разом и слегли - учуяли "нового короля", не иначе. Зато слоны-жирафы-львы здравствуют и поныне.-

Вот как раз слоны, жирафы и прочие львы были совсем другие. Это не только во времена появления рода Homo, но и во времена появления , а точнее становления сапиенсов... И вот стилистика гетерозиса всей этой кунсткамеры удивительно похожи.

Совпадение? Не думаю... (С)

И если уже всё так складывается потом, позже, то скорее всего и в начале начал, это мало чем отличалось конструктивно.

-

-

-

-

Последние новости

См. также

Рис. 1. Схема функционирования «электросети» из анаэробных метанокисляющих архей (изображены как серые кокки) и сульфатредуцирующих бактерий (изображены как желтые палочки). Каждый из партнеров осуществляет свою полуреакцию общего процесса — поэтому ему нужна электрическая связь с партнерами другого вида, чтобы обеспечить переток электронов и погасить электронный баланс. Соединение обеспечивается белками с окислительно-восстановительными свойствами, предположительно цитохромами c (обозначены красными кружочками). Так как каждая прокариотическая клетка способна образовать связи с несколькими партнерами по ассоциации, получается единая сеть, которая будет проводить ток, если к ней приложить напряжение. Именно этот эффект и измерили авторы обсуждаемой статьи. Рисунок © Георгий Куракин, создан с помощью сервиса MindTheGraph