Расшифровка депрессии

«Расшифровка депрессии» (“Decoding Depression”) — так назвали это изображение его авторы, группа американских ученых во главе с Хелен Мейберг (Helen S. Mayberg) и Кристофером Розеллом (Christopher John Rozell). Оно представляет собой трехмерную модель структуры белого вещества в мозге человека, страдающего устойчивой к лечению депрессией. Для создания изображения использовалась диффузионно-тензорная магнитно-резонансная томография, позволяющая визуализировать проводящие пути белого вещества. Желтым цветом на снимке обозначена целевая область для терапии глубокой стимуляцией мозга (ГСМ, см. Deep Brain Stimulation, DBS). Раньше этот метод использовался для лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона. Теперь он экспериментально применяется и при тяжелых формах депрессии, устойчивых к традиционной терапии. Проанализировав изменения электрической активности обозначенной области после полугода терапии ГСМ с помощью искусственного интеллекта, ученые выявили уникальный паттерн в активности мозга, который отражает процесс выздоровления у пациентов с резистентной депрессией. Изображение было выбрано для обложки календаря BRAIN Initiative на 2025 год, иллюстрирующего достижения современной нейробиологии (см. полный календарь в формате PDF).

Глубокая стимуляция мозга (не путать с электросудорожной терапией!) — это метод целенаправленного воздействия электрического тока (обычно в виде серии прямоугольных импульсов) на мозг с целью изменения нейронных или физиологических процессов. Современная ГСМ появилась в конце 1980-х годов как метод борьбы с тяжелым тремором — одним из главных симптомов болезни Паркинсона. Исследователи выяснили, что постоянная подача электрических сигналов в определенные участки мозга, связанные с развитием этого заболевания, может существенно уменьшить дрожание и другие моторные нарушения. Для этого в мозг пациента имплантируют крошечные электроды, которые генерируют высокочастотные импульсы (обычно около 130 Гц). Такая процедура обычно назначается для лечения двигательных расстройств — болезни Паркинсона, тремора и дистонии — и уже стала стандартом лечения этих состояний. Метод ГСМ дал многим пациентам возможность снова контролировать свои движения и вести более активную жизнь.

Важно отметить, что ГСМ обладает рядом преимуществ. Во-первых, в отличие от других хирургических методов, он минимально инвазивен, не повреждает ткань мозга, а его воздействие в значительной степени обратимо. Во-вторых, параметры стимуляции можно оперативно настраивать, чтобы достичь максимальной эффективности при минимальных побочных эффектах. И наконец, ГСМ напрямую воздействует на патологические нейронные сети, ответственные за появление симптомов заболевания. Эти преимущества привели к распространению метода и повышенному интересу к применению ГСМ при психиатрических расстройствах. К 2021 году он был применен более чем у 208 000 пациентов с различными неврологическими и психиатрическими заболеваниями.

Большое депрессивное расстройство (БДР) часто не поддается лечению, поэтому в последние годы ученые изучают возможность применения ГСМ в его терапии. Однако первые попытки применения ГСМ оказались неудачными: метод постоянной стимуляции одной структуры мозга, который успешно применяется при болезни Паркинсона, не дал ожидаемых результатов. Одной из причин этих неудач может быть сложность самого БДР: за разные его симптомы отвечают различные нейронные сети (см. Neural circuit). Это значит, что эффективное лечение требует персонализированного подхода. Кроме того, в ранних экспериментах применялись исключительно стимулирующие электроды, не обеспечивающие обратной связи от мозга, которая могла бы помочь в выборе оптимальной мишени для стимуляции.

Недавно удалось внедрить новые устройства, способные как регистрировать нейронную активность, так и производить стимуляцию. В 2019 году 36-летней женщине, с детства страдавшей тяжелой депрессией, которая не поддавалась лечению, имплантировали 10 электродов в области мозга, ранее определенные как наиболее перспективные для модуляции депрессивного состояния. Эти устройства могли как записывать нейронную активность (см. Stereoelectroencephalography), так и стимулировать мозг с помощью глубокой стимуляции. В течение 10 дней исследователи регистрировали электрическую активность выбранных областей мозга и анализировали ее в различных частотных диапазонах (см. Ритмы головного мозга), сопоставляя полученные значения с эмоциональным состоянием пациентки с помощью машинного обучения. Ученые обнаружили, что мощность гамма-ритма (см. Gamma wave), регистрируемая билатерально от миндалевидного тела, надежно предсказывает ухудшение состояния пациентки. А улучшение состояния было связано со стимуляцией вентральной капсулы и вентрального полосатого тела (см. Ventral striatum) в правом полушарии. Далее ученые с помощью диффузионно-тензорной магнитно-резонансной томографии, позволяющей визуализировать проводящие пути белого вещества, показали, что эти области анатомически связаны. Более того, участки были связаны и функционально: оказалось, что стимуляция вентральной капсулы и полосатого тела справа снижала мощность гамма-ритма, регистрируемую от миндалевидного тела!

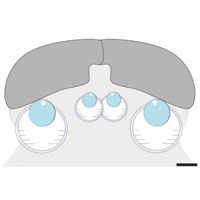

Расположение внутричерепных электродов и общий подход к обнаружению биомаркеров. 10 электродов были имплантированы в орбитофронтальную кору (см. Orbitofrontal cortex; OFC), миндалевидное тело (Amygdala), гиппокамп (Hippocampus), вентральную капсулу и вентральное полосатое тело (ventral capsule/ventral striatum, VC/VS) и субгенуальную поясную кору (subgenual cingulate cortex, SGC). Для выявления спектральных биомаркеров, связанных с тяжестью симптомов, пациентку просили отдохнуть 15 минут, после чего она заполняла опросники для определения тяжести симптомов. Интервалы отдыха, которые затем использовались для анализа электрической активности в различных частотных диапазонах, выбирались не менее чем через час после стимуляции, чтобы минимизировать ее влияние на нейронную активность. Изображение из статьи K. W. Scangos et al., 2021. Closed-loop neuromodulation in an individual with treatment-resistant depression

После удаления 10 экспериментальных электродов пациентке имплантировали в правое полушарие устройство, которое применяется при лечении эпилепсии, но уже с двумя электродами — один фиксировал признаки депрессии в миндалевидном теле, другой подавал стимулирующий импульс в вентральную капсулу и вентральное полосатое тело. Стимулирующий электрод подавал импульсы, когда гамма-ритм превышал выбранное учеными пороговое значение, но суммарно не более 30 минут в день (этот порог обычно достигался к вечеру, и время стимуляции было ограничено, чтобы не нарушать сон пациентки). Через две недели после использования такой «замкнутой» системы симптомы депрессии значительно уменьшились, а спустя несколько месяцев наступила устойчивая ремиссия.

Слева — полностью имплантируемая система ГСМ с двумя электродами (красным показан стимулирующий, голубым — регистрирующий активность), которую в дальнейшем использовала пациентка. Справа — анатомические связи вентральной капсулы и вентрального полосатого тела (VC/VS) и миндалевидного тела (amygdala), показанные цветом, и имплантируемые электроды (розовым цветом показан регистрирующий электрод, имплантируемый в миндалевидное тело, а оранжевым — стимулирующий, имплантируемый в область VC/VS) в правом полушарии. Изображение из статьи K. W. Scangos et al., 2021. Closed-loop neuromodulation in an individual with treatment-resistant depression

Исследования возможностей применения ГСМ при резистентной депрессии сейчас в основном направлены на три области. Первая — вентральная капсула и вентральное полосатое тело (VC/VS), которую успешно стимулировали у 36-летней пациентки. Это область, связанная с обработкой вознаграждения. Изначально она была выбрана в качестве мишени ГСМ для лечения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Однако в ходе исследований оказалось, что пациенты также наблюдали улучшение депрессивных симптомов. При ГСМ этой области у пациентов возникали панические атаки, эйфория и активность лицевых мышц. Однако эти побочные эффекты удавалось устранить путем корректировки параметров стимуляции, и они, по-видимому, не влияли на долгосрочную эффективность лечения.

Вторая область — находящийся под мозолистым телом участок поясной коры (subcallosal cingulate cortex, SCC). Этот участок играет важную роль в механизмах депрессии и реакции на терапию антидепрессантами. Исследования показали, что даже длительная стимуляция SCC не вызывает когнитивных нарушений и других серьезных побочных эффектов. Эти две области-мишени, по-видимому, имеют качественные различия: стимуляция SCC чаще снижает негативные ощущения (например, ангедонию), а стимуляция VC/VS увеличивает позитивные (например, мотивацию), и есть исследования, когда стимулирующие электроды имплантируют в обе эти области.

Еще одним кандидатом для ГСМ является медиальный пучок переднего мозга (см. Medial forebrain bundle, MFB), выбранный из-за своей роли в обработке вознаграждения. Единственным зарегистрированным побочным эффектом ГСМ этой области были изменения в движениях глаз, зависящие от параметров стимуляции.

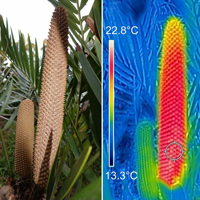

Исторически мишени для глубокой стимуляции мозга определялись до операции на основе структурных магнитно-резонансных сканов без учета индивидуальных различий в морфологии волокон белого вещества. Однако современные достижения в области диффузионно-тензорной магнитно-резонансной томографии, позволяющей визуализировать проводящие пути белого вещества, значительно расширили возможности ГСМ в психиатрии. Исследования показали, что использование карт проводящих путей белого вещества для выбора хирургических целей и контактов для стимуляции значительно повышает эффективность ГСМ при резистентной депрессии.

Слева — структурное магнитно-резонансное изображение, на котором не видно связей между областями. Зеленым цветом отмечена SCC; CC — мозолистое тело; CG — поясная извилина; IRG — нижняя ростральная извилина; LV — боковой желудочек; MB — средний мозг; PS — мост; TA — таламус. Изображение из статьи M. Sobstyl et al., 2022. Subcallosal cingulate cortex deep brain stimulation for treatment-resistant depression: a systematic review. Справа — изображение, полученное с помощью диффузионно-тензорной магнитно-резонансной томографии. Потенциальные цели для ГСМ при депрессии (обведены белым) и активированные связи этих областей: SCC (красный), VC/VS (зеленый) и MFB (синий). Изображение из статьи D. R. Roalf, M. Figee, D. J. Oathes, 2024. Elevating the field for applying neuroimaging to individual patients in psychiatry

На заглавном изображении желтым цветом показана целевая сеть SCC для глубокой стимуляции мозга. Хелен Мейберг и ее коллеги выявили уникальный паттерн в нейронной активности в SCC, который отражает процесс восстановления у пациентов с резистентной депрессией.

Основная сложность при лечении пациентов с депрессией заключается в том, что даже ответ на антидепрессанты носит нелинейный характер и варьируется у разных людей. Врачи обычно ориентируются на субъективные данные, предоставленные пациентами, чтобы оценить необходимость корректировки терапии. Чтобы найти объективный маркер «выздоровления», ученые имплантировали десяти пациентам с устойчивой к терапии депрессией в SCC экспериментальное устройство ГСМ. У девяти из десяти участников наблюдалось значительное улучшение симптомов, а семеро достигли критериев ремиссии. Однако, несмотря на общую эффективность метода, индивидуальные траектории восстановления различались. Пациентов еженедельно оценивали по шкале Гамильтона, и оказалось, что одни достигали ремиссии быстрее, чем другие.

Слева — планирование траектории для имплантации электродов ГСМ с использованием дополненной реальности: перед учеными пути белого вещества пациента с резистентной депрессией. Справа — электроды, имплантированные сразу в две целевые области — вентральную капсулу/вентральное полосатое тело (VC/VS) и находящийся под мозолистым телом участок поясной коры (SCC), определенные с учетом трактографии пациента, изображенной на рисунке слева. Показаны только целевые области левого VC/VS и правого SCC. Изображение из статьи S. A. Sheth et al., 2022. Deep brain stimulation for depression informed by intracranial recordings

Исследователи использовали модель искусственного интеллекта для идентификации мозговых сигналов, связанных с ослаблением депрессивных симптомов у пациентов, прошедших глубокую стимуляцию мозга. Они обучили модель на записях мозговой активности за первые четыре недели эксперимента и данных последних четырех недель, связанных с успешным лечением. Модель выявила четкие изменения бета-ритма в SCC, которые позволили различать состояния депрессии и «выздоровления» с точностью более 90%. По мнению ученых, этот параметр может служить объективным маркером улучшения состояния: выявленные электрофизиологические изменения наблюдались у всех пациентов, успешно прошедших лечение. Интересно, что у одного пациента, который хорошо реагировал на терапию в течение четырех месяцев, впоследствии произошел рецидив. Анализ его мозговой активности показал, что сигнал «выздоровления» исчез за месяц до ухудшения состояния. Это свидетельствует о потенциальной возможности предсказания рецидивов на основе таких мозговых маркеров до появления клинически значимых симптомов.

Кроме того, выяснилось, что структурные и функциональные аномалии в заранее определенных целевых пучках белого вещества могут влиять на процесс выздоровления и связаны с тяжестью заболевания. Ученые показали, что изменения микроструктуры белого вещества в SCC до начала терапии коррелировали с более длительным временем достижения стабильного ответа на ГСМ. Дело в том, что SCC находится в зоне пересечения нескольких пучков белого вещества: крючковидного пучка (см. Uncinate fasciculus), поясного пучка (см. Cingulum bundle), малых щипцов (см. Forceps minor). И изменения микроструктуры белого вещества именно этих областей сильнее всего коррелировали со временем, которое требовалось для достижения ремиссии при ГСМ.

Целевая область стимуляции SCC (красная) находится в зоне пересечения нескольких пучков белого вещества: крючковидного пучка (Uncinate fasciculus), поясного пучка (Cingulum bundle), малых щипцов (Forceps minor). Изображение с сайта rsna.org

А вот изменения микроструктуры белого вещества дорсальной передней поясной коры в значительной степени были связаны с дефицитами связей между SCC и средней поясной корой, и эти аномалии коррелировали с количеством депрессивных эпизодов в течение жизни, пережитых каждым пациентом до стимуляции SCC. Исследователи пришли к выводу, что реорганизация целевой сети может быть потенциальным механизмом улучшения депрессивного состояния при ГСМ, что согласуется с исследованиями на животных, предполагающими, что хроническая стимуляция может приводить к ремиелинизации целевых трактов.

Хотя механизм действия глубокой стимуляции мозга при депрессии до конца не изучен, последние исследования подтверждают ее высокий потенциал в лечении резистентной депрессии. Современные методы нейровизуализации и машинного обучения помогают точнее определять целевые области стимуляции и оптимизировать параметры воздействия, повышая эффективность терапии. Ученые продолжают искать наиболее эффективные мишени ГСМ и надежные биомаркеры улучшения состояния, но огромный шаг к расшифровке депрессии сделан. Возможно, уже в ближайшем будущем ГСМ станет стандартным методом лечения для пациентов, не реагирующих на традиционную терапию антидепрессантами.

Изображение с сайта braininitiative.nih.gov.

Екатерина Ларионова

При ГСМ этой области у пациентов возникали панические атаки, эйфория и активность лицевых мышц.Дело конечно нужное. Искусственный интеллект поможет в изучении естественного. Однако здесь возможны злоупотребления, на фоне которых продвижение опиоидов фармой просто детские шалости:

https://rutube.ru/video/d72b2c6198e92a7abd394edc65ae6349/?t=

Потом за его использование судили.

Эти методы особенно хороши в лечении несуществующих болезней, вроде стойкой депрессии.

Последние новости

Система ГСМ состоит из имплантируемых пациенту электродов (1), удлинителя (2) и генератора импульсов (3), а также внешнего компонента — пульта для пациента (4). Изображение из статьи A. Sarem-Aslani, K. Mullett, 2011. Industrial perspective on deep brain stimulation: history, current state, and future developments