Культура у животных

-

10.01.2025У шимпанзе из Боссу обнаружены сильные различия в эффективности колки орехов

Анализ видеозаписей, накопленных за 25 лет, показал, что шимпанзе из маленького изолированного сообщества в Боссу (Гвинея) сильно различаются по тому, насколько ловко они колют орехи, причем эти индивидуальные различия, по-видимому, сохраняются в течение жизни обезьян. Также выяснилось, что эффективность колки орехов растет до 10–11-летнего возраста, а после 40 лет начинает снижаться.

Александр Марков • Новости науки

-

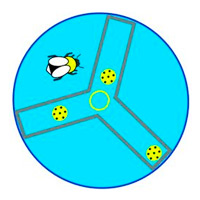

25.03.2024Шмели учатся друг у друга сложным навыкам

Доказать распространение сложных поведенческих паттернов у животных очень трудно, еще труднее доказать, что их нельзя приобрести благодаря случайности. Английские ученые продемонстрировали именно такое социальное обучение у шмелей. В эксперименте они обучали друг друга добывать корм таким хитрым способом, который никакой шмель за всю свою жизнь не придумает.

Елена Наймарк • Новости науки

-

27.03.2023Поведенческие традиции у шмелей основаны на социальном обучении и конформизме

Ученые провели со шмелями эксперименты по «социальной диффузии»: в шмелиные семьи подсаживали демонстраторов, обученных решать нестандартную для шмелей задачу одним из двух равноценных способов, и смотрели, как будет распространяться навык. Оказалось, что процессы формирования поведенческих традиций у шмелей очень похожи на то, что ранее наблюдалось у теплокровных позвоночных.

Александр Марков • Новости науки

-

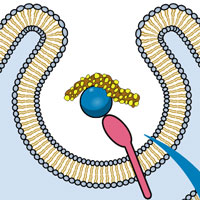

20.03.2023Для тонкой настройки языка танца пчелам требуется социальное обучение

До сих пор было неясно, участвует ли социальное обучение в формировании сложных систем коммуникации, таких как язык танца медоносных пчел. Из недавней статьи в Science следует, что пчелиный танец — поведение в основном врожденное, но нуждающееся в отладке при помощи обучения, и что у пчел есть культурные традиции, помогающие адаптировать танец к нюансам местной обстановки.

Александр Марков • Новости науки

-

01.12.2021Какаду Гоффина понимают, какие орудия нужны им и их товарищам

Известно, что какаду Гоффина обладают весьма развитым интеллектом: в лабораторных условиях они выполняли непростые задания, связанные с орудийной деятельностью. Недавно ученым удалось показать, что какаду могут правильно оценивать ситуацию, в которой оказался их сородич, и действовать сообразно. А в еще одной недавней статье впервые описано использование орудий дикими какаду Гоффина.

Екатерина Диффинэ • Новости науки

-

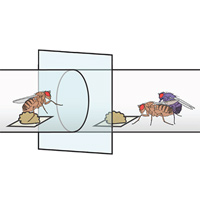

24.05.2021Новые эксперименты не подтвердили способность дрозофил к социальному обучению

Одним из самых известных примеров социального обучения у животных стало обнаружение у дрозофил способности к копированию выбора полового партнера: самки, видевшие, как другие самки спариваются с самцами с определенным фенотипическим признаком, затем сами выбирают таких самцов. Но в новом эксперименте российских биологов эти впечатляющие результаты воспроизвести не удалось.

Александр Марков • Новости науки

-

13.04.2021Культура у животных — не редкий курьез, а вездесущее явление

Культура — устойчивое наследование поведенческих признаков путем социального обучения — уже лет 70 как не считается особенностью человека. В обзоре этолога Эндрю Уайтена обсуждается быстрый прогресс в изучении культуры у животных, наблюдаемый в последнее время, и показано, что культурные явления широко распространены у млекопитающих, птиц, рыб и даже некоторых беспозвоночных.

Александр Марков • Новости науки

-

20.04.2020Сообразительность снижает риск вымирания у птиц

Сопоставление данных по поведению и охранному статусу 8640 видов птиц подтвердило гипотезу о том, что поведенческая пластичность снижает риск вымирания вида в условиях антропогенного кризиса. Виды на грани вымирания не склонны к поведенческим инновациям, в то время как «изобретательные» виды успешнее приспосабливаются к антропогенным изменениям среды. Еще несколько факторов также уменьшают риск вымирания: быстрое размножение, малый размер, разнообразие местообитаний и диеты.

Александр Марков • Новости науки

-

09.10.2019Острова Кермадек — место культурного обмена у горбатых китов

Горбатые киты поют сложные песни, которые постепенно меняются со временем. У разных популяций разный репертуар, но между ними происходит культурный обмен — правда, пока не ясно, как именно. Недавно у островов Кермадек было зафиксировано большое скопление горбачей. Анализ их песен показал, что через это место мигрируют киты из разных тихоокеанских популяций. Кроме того, обнаружилась «гибридная» песня из тем, относящихся к разным типам песен.

Ольга Филатова • Новости науки

-

23.09.2019Спад численности гавайских цветочниц привел к упрощению их песни

Гавайские цветочницы обитают только на Гавайях и, как и многие другие островные эндемики, они оказались крайне уязвимыми к воздействию человека: не менее трети видов вымерли за последние века. Недавняя работа раскрывает новый аспект потерь биологического разнообразия — утрату культурных традиций: ученые показали, что за последние 40 лет песни трех видов гавайских цветочниц заметно упростились и при этом стали более похожими друг на друга.

Антон Морковин • Новости науки

-

01.07.2019За 3000 лет у чернополосых капуцинов сменилось несколько поколений каменных орудий

Приматологи, изучающие чернополосых капуцинов в национальном парке Серра-да-Капивара в Бразилии, сообщили о результатах археологических раскопок на участке, где в наши дни обезьяны разбивают камнями орехи кешью. Как выяснилось, капуцины занимались здесь орудийной деятельностью еще 3000 лет назад, причем артефакты того времени отличаются от более молодых, что говорит о менявшемся со временем поведении.

Александр Марков • Новости науки

-

03.06.2019Зеленые мартышки оповещают о воздушной опасности так же, как верветки

Восточноафриканские верветки издают разные звуковые сигналы при виде леопарда, змеи и орла. А у зеленых мартышек, обитающих в Западной Африке, есть похожие сигналы для леопарда и змеи, но до сих пор не был зарегистрирован сигнал для угрозы с воздуха. Недавнее исследование показало, что зеленые мартышки могут подавать сигнал воздушной тревоги, реагируя на летающий квадрокоптер, причем их сигнал оказался похож на соответствующий сигнал верветок.

Александр Марков • Новости науки

-

27.05.2019Шимпанзе из Габона умеют колоть черепах

В ходе наблюдений за малоизученным сообществом шимпанзе в национальном парке Лоанго в Габоне зарегистрирован новый тип охотничьего поведения наших ближайших родственников. Почти все взрослые самцы данного сообщества в cухой сезон ловят черепах и раскалывают их сильными ударами о стволы деревьев. Как правило, добытчики делятся мясом с сородичами.

Александр Марков • Новости науки

-

02.04.2019Антропогенная нагрузка на экосистемы обедняет культуру шимпанзе

Сообщества диких шимпанзе характеризуются большим разнообразием культурных традиций, в том числе связанных с использованием орудий. Сотрудники международного проекта по наблюдению за дикими шимпанзе PanAf обобщили данные по поведенческим особенностям 144 сообществ шимпанзе, сопоставив их со степенью антропогенного воздействия в местах проживания этих сообществ. Оказалось, что богатство поведенческого репертуара шимпанзе убывает по мере роста антропогенной нагрузки.

Александр Марков • Новости науки

-

30.01.2019«Культурная эволюция» усложняет песни горбатых китов, а «культурные революции» — упрощают

Самцы горбатых китов поют одну и ту же песню, постепенно усложняя ее и перенимая нововведения друг у друга — это так называемая культурная эволюция. Но у горбачей, обитающих в водах восточной Австралии, раз в несколько лет происходят «культурные революции»: песня резко и практически синхронно у всех меняется на другую. Ученые выяснили, что если песни эволюционировали, то их сложность постепенно возрастала. А вот если песни резко сменялись на новые, то их структура всегда упрощалась.

Ольга Филатова • Новости науки

-

03.12.2018Дрозофилы учатся друг у друга и хранят культурные традиции

Культурные традиции — выученные особенности поведения, устойчиво сохраняющиеся в популяции из-за копирования повадок сородичей, — широко распространены у млекопитающих и птиц. Эксперименты на дрозофилах показали, что и у них могут формироваться культурные традиции, связанные с половыми предпочтениями самок. Мухи запоминают, с какими самцами спариваются другие самки, и в дальнейшем выбирают таких же самцов.

Александр Марков • Новости науки

-

10.09.2018Сезонные миграции копытных определяются культурой, а не генами

Многие травоядные млекопитающие совершают регулярные миграции, следуя за сезонными «волнами» наиболее подходящей для них растительности. Исследование перемещений 456 толсторогов и лосей показало, что животные, переселенные в новые для них места, поначалу не мигрируют вовсе, а миграционное поведение заново вырабатывается у них лишь спустя десятилетия. Это подтверждает гипотезу о том, что оно определяется не «врожденным знанием», а социальным обучением и культурными традициями.

Александр Марков • Новости науки

-

25.07.2018Конформизм на страже традиции: песни болотной зонотрихии могут не меняться столетиями

Болотная зонотрихия (Melospiza georgiana) — мелкая певчая птица из Северной Америки. Ее вокальный репертуар невелик: каждый самец исполняет несколько стереотипных серий из трех повторяющихся нот. Преобладающие типы песен неодинаковы в разных частях ареала вида. Ученые решили разобраться, каковы пути формирования вокальных традиций и насколько они устойчивы во времени. Их модель предсказывает, что один и тот же тип песен может исполняться в неизменном виде в течение сотен лет.

Антон Морковин • Новости науки

-

27.02.2017Перенимая опыт у товарищей, шмели подходят к делу с умом

Ученые смогли научить шмелей сложным манипуляциям, непохожим на обычное поведение шмелей в природе. Оказалось, что неопытные шмели, наблюдая за обученными быстрее перенимают новый навык, при этом оптимизируя его, чтобы быстрее достичь цели. Шмели оказались способны к «генерализации» усвоенного навыка, применяя его к объектам, отличающимся от исходного образца. Исследование показало, что умственные способности насекомых до сих пор сильно недооценивались.

Александр Марков • Новости науки

-

22.12.2016Длиннопалые ночницы научились ловить рыбу

В мире известны две популяции длиннопалых ночниц, которые разнообразят свой рацион рыбой; остальные летучие мыши этого вида едят только насекомых. Записи звуковых сигналов и раскадровка видеонаблюдений показали, что все длиннопалые ночницы имеют предрасположенность к охоте на рыбу: она обусловлена способностью этих летучих мышей снимать насекомых с поверхности воды. Однако для настоящей «рыбалки» требуется отточить это умение.

Елена Наймарк • Новости науки

-

31.10.2016Шмели перенимают новые знания от товарищей

Ученые провели исследование механизмов обучения у шмелей. Сначала одна группа этих насекомых освоила нехарактерный для шмелей поведенческий алгоритм добычи сладкого сиропа. Другие шмели, наблюдая за их действиями, имели возможность «виртуально» освоить этот прием. Эксперименты показали, что такое обучение работает: в большинстве случаев наблюдения привели к последующему успешному выполнению задания. В колониях шмелей, где имелся хотя бы один носитель нового навыка, этот навык быстро распространялся среди особей, причем учителями могли выступать все новые и новые «посвященные». Это исследование, важное и само по себе, также ставит вопросы о том, что можно считать культурой и как она возникла у человека, так как способность перенимать и передавать знания — это и есть основы культуры.

Елена Наймарк • Новости науки

-

24.10.2016Южноамериканские обезьяны изготавливают каменные отщепы, похожие на орудия древних гоминид

Наблюдения за дикими чернополосыми капуцинами показали, что эти обезьяны любят колотить камнем по камню, производя отщепы с острыми краями и оббитые ядрища, неотличимые от примитивных орудий ископаемых гоминид. Смысл этого поведения неясен: получающиеся отщепы никогда не используются обезьянами. Открытие показало, что наличие подобных артефактов в археологических слоях еще не доказывает, что изготовившие их приматы занимались целенаправленным производством орудий для последующего использования.

Александр Марков • Новости науки

-

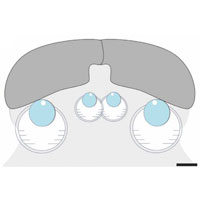

17.10.2016Матери-шимпанзе делятся удочками с детенышами, чтобы помочь им научиться ловить термитов

У диких шимпанзе из национального парка Нуабале-Ндоки (Конго) существует традиция ловли термитов при помощи искусно изготовленных «удочек» с размочаленными концами. Американские биологи обнаружили, что матери нередко отдают свои удочки детенышам, тем самым помогая им освоить этот полезный навык. Данное поведение самок удовлетворяет формальным критериям целенаправленного учительства, которое до сих пор было корректно подтверждено лишь у немногих видов животных.

Александр Марков • Новости науки

-

15.10.2016Женское образование в мире животныхНаталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №18(212), 2016

15.10.2016Женское образование в мире животныхНаталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №18(212), 2016

-

19.04.2016Птицы учатся строить гнезда у своих знакомых

Как выяснилось в экспериментах шотландских ученых, зебровые амадины выбирают цветовую гамму для своих гнезд, руководствуясь не столько инстинктом, сколько собственными вкусами и текущими наблюдениями. При этом если они наблюдают за действиями опытного гнездостроителя, с которым прежде были знакомы, то от его действий будет сильно зависеть их последующий выбор цвета. Но незнакомый строитель не станет для молодого ученика авторитетом, он выберет цвет в соответствии с собственными цветовыми предпочтениями.

Елена Наймарк • Новости науки

-

09.03.2016У шимпанзе есть специальные деревья, в которые принято кидаться камнями

В ходе наблюдений за 34 сообществами диких шимпанзе обнаружен неизвестный ранее тип «ритуализованного» поведения. На территориях четырех сообществ имеются особые деревья, о которые шимпанзе систематически колотят камнями или забрасывают камни в дупла и расщелины между корнями. Такое поведение не связано с доступностью дуплистых деревьев или камней. По-видимому, оно определяется культурной традицией.

Александр Марков • Новости науки

-

19.09.2015Лучший «учитель» для животных — генетическая предрасположенность

Каким образом достигается слаженность коллективного труда у социальных насекомых? Как животные обучаются и передают информацию? Есть ли традиции и «культура» у животных? Бытует мнение, что социальные насекомые весьма интеллектуальны. А может быть их интеллектуальные достижения результат коллективного разума, где каждый индивидуум запрограммирован выполнять лишь самые простые действия? В статье известного этолога Жанны Резниковой из Новосибирска раскрываются некоторые тайны формирования и эволюции сложных форм поведения животных.Жанна Резникова • Журнал общей биологии • №4, 2015

Каким образом достигается слаженность коллективного труда у социальных насекомых? Как животные обучаются и передают информацию? Есть ли традиции и «культура» у животных? Бытует мнение, что социальные насекомые весьма интеллектуальны. А может быть их интеллектуальные достижения результат коллективного разума, где каждый индивидуум запрограммирован выполнять лишь самые простые действия? В статье известного этолога Жанны Резниковой из Новосибирска раскрываются некоторые тайны формирования и эволюции сложных форм поведения животных.Жанна Резникова • Журнал общей биологии • №4, 2015

-

08.12.2014Культурные традиции у птиц основаны на социальном обучении и конформизме

Эксперименты на больших синицах показали, что появление в популяции единичных особей, обладающих новым полезным навыком, может привести к быстрому формированию устойчивой культурной традиции. Навык перенимается птицами друг у друга, причем птицы предпочитают решать задачу именно тем способом, каким пользуется большинство особей в их группе, даже если умеют решать ее по-другому.

Александр Марков • Новости науки

-

15.10.2014Шимпанзе учатся друг у друга

Международная команда ученых представила доказательный пример существования социального обучения — передачи знаний от одной особи к другой — у животных в дикой природе. Исследование основывалось на многолетних наблюдениях за шимпанзе в заповеднике в Уганде. Ученые привели хорошо документированные свидетельства передачи новой технологии от одной особи к другой, показав на статистических моделях, что спонтанное обретение новой технологии практически исключено.

Елена Наймарк • Новости науки

-

28.12.2010Дикие девочки-шимпанзе играют в куклы

Наблюдая за сообществом диких шимпанзе в Уганде, американские приматологи пришли к выводу, что молодые самки шимпанзе (гораздо реже — самцы) играют в «дочки-матери», причем в роли кукол выступают деревяшки определенной длины и толщины. Обезьяны таскают «кукол» с собой, берут их на ночь в гнездо, никогда не используют как орудия (в отличие от других палок) и всегда прекращают эти игры после рождения первого ребенка.Александр Марков • Новости науки

Наблюдая за сообществом диких шимпанзе в Уганде, американские приматологи пришли к выводу, что молодые самки шимпанзе (гораздо реже — самцы) играют в «дочки-матери», причем в роли кукол выступают деревяшки определенной длины и толщины. Обезьяны таскают «кукол» с собой, берут их на ночь в гнездо, никогда не используют как орудия (в отличие от других палок) и всегда прекращают эти игры после рождения первого ребенка.Александр Марков • Новости науки

-

21.10.2010Черепахи учатся на чужом опыте

Социальное обучение — усвоение знаний от других особей — ранее отмечалось в основном у животных, ведущих общественный образ жизни. Опыты, проведенные австрийскими учеными на черепахах, показали, что одиночные рептилии, почти не контактирующие с сородичами в природе, тоже способны извлекать полезную информацию из наблюдений за поступками других особей.Александр Марков • Новости науки

Социальное обучение — усвоение знаний от других особей — ранее отмечалось в основном у животных, ведущих общественный образ жизни. Опыты, проведенные австрийскими учеными на черепахах, показали, что одиночные рептилии, почти не контактирующие с сородичами в природе, тоже способны извлекать полезную информацию из наблюдений за поступками других особей.Александр Марков • Новости науки

-

27.12.2008Жизнь в сообществах: формула счастьяЖанна Резникова • Библиотека • «Природа» №8, 2008

27.12.2008Жизнь в сообществах: формула счастьяЖанна Резникова • Библиотека • «Природа» №8, 2008

-

29.03.2006Использование орудий животными не всегда говорит о большом уме

Использование орудий животными часто рассматривается как показатель незаурядных умственных способностей, однако некоторые особенности орудийной деятельности «братьев наших меньших» заставляют усомниться в правомочности таких оценок.Александр Марков • Новости науки

Использование орудий животными часто рассматривается как показатель незаурядных умственных способностей, однако некоторые особенности орудийной деятельности «братьев наших меньших» заставляют усомниться в правомочности таких оценок.Александр Марков • Новости науки

Последние новости

Картинка дня