Антропогенная нагрузка на экосистемы обедняет культуру шимпанзе

Сообщества диких шимпанзе характеризуются большим разнообразием культурных традиций, в том числе связанных с использованием орудий. Сотрудники международного проекта по наблюдению за дикими шимпанзе PanAf обобщили данные по поведенческим особенностям 144 сообществ шимпанзе, сопоставив их со степенью антропогенного воздействия в местах проживания этих сообществ. Оказалось, что богатство поведенческого репертуара шимпанзе убывает по мере роста антропогенной нагрузки. Одно из возможных объяснений состоит в том, что человеческая деятельность подрывает ресурсную базу диких шимпанзе и ведет к фрагментации местообитаний. В результате численность шимпанзе сокращается, а контакты между группами оказываются затруднены, что негативно сказывается на сохранении и распространении культурных традиций. Полученные результаты показывают, что в охране нуждается не только генетическое разнообразие высших приматов, но и их культурное наследие.

«Элементы» уже рассказывали о масштабной международной программе по наблюдению за дикими шимпанзе PanAf (The Pan African Programme ‘The Cultured Chimpanzee’), стартовавшей в 2010 году по инициативе Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге. Основной целью проекта является изучение культурного разнообразия диких сообществ наших ближайших родственников. Наибольшее внимание уделяется малоизученным сообществам, где могут обнаружиться еще не описанные виды сложного поведения, передающегося путем социального обучения (культурные традиции). Эти ожидания оправдываются: например, в восьми сообществах был обнаружен ранее неизвестный тип «ритуализованного» поведения — так называемое накопительное бросание камней (см.: У шимпанзе есть специальные деревья, в которые принято кидаться камнями, «Элементы», 09.03.2016).

Данные собираются при помощи видеокамер, установленных в местах, где шимпанзе появляются систематически: возле нахоженных троп, у переправ через водные преграды, около термитников, в местах, где шимпанзе колют орехи и т. д. Кроме того, исследователи периодически прочесывают территории изучаемых сообществ, собирая пробы помета (это позволяет судить об особенностях диеты) и регистрируя все косвенные признаки сложного поведения: орудия, скорлупки расколотых орехов и тому подобное.

В своем новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Science, сотрудники проекта PanAf попытались разобраться в том, как деятельность человека влияет на культурное богатство обезьяньих сообществ.

Авторы использовали беспрецедентный по своему объему массив данных по поведению диких шимпанзе, включающий не только информацию, собранную в рамках проекта PanAf, но и все имеющиеся литературные данные. В общей сложности в поле зрения исследователей попало 144 сообщества, относящихся ко всем четырем подвидам обыкновенного шимпанзе и разбросанных по всему ареалу вида (рис. 2).

Рис. 2. Районы наблюдений: кружочками отмечены участки, где наблюдения ведутся в рамках проекта PanAf, точками — места проживания сообществ, данные по которым были взяты из литературы. На большой карте оттенками зеленого обозначены биомы, на маленькой карте разными цветами показаны ареалы четырех подвидов обыкновенного шимпанзе. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Для анализа был выбран 31 тип сложного поведения, встречающегося не во всех, а только в некоторых сообществах шимпанзе. Все выбранные типы поведения, скорее всего, представляют собой культурные традиции, передающиеся путем социального обучения (см.: Ж. И. Резникова. Социальное обучение у животных). В список попали упомянутое выше «накопительное бросание камней», три способа добычи водорослей: палками с поверхности воды (рис. 1), палками со дна и голыми руками, четыре варианта добычи муравьев и столько же — термитов, купание (отмечено в двух сообществах из 144), использование орудий для разбивания твердых плодов (2 сообщества) и орехов (20 сообществ), четыре способа добычи мёда, губки из жеваных листьев или мха и палочки с размочаленными концами для сбора воды, бросание камней в хищников и непрошенных гостей с целью их прогнать (10 сообществ), охота на мелких позвоночных с помощью палок (2 сообщества), палки-копалки для выкапывания съедобных корней (1 сообщество). Полный список и формальные определения учтенных типов поведения приведены в дополнительных материалах к обсуждаемой статье.

Для каждого сообщества регистрировалось наличие или отсутствие данного типа поведения, без учета частоты его использования. Авторы отдавали себе отчет в том, что в ряде случаев то или иное поведение могло быть не замечено в данном сообществе не потому, что его там нет, а из-за недостаточной длительности наблюдений. Эта возможность учитывалась при статистической обработке данных.

Поведенческий репертуар 144 сообществ был сопоставлен с комплексным показателем антропогенной нагрузки, который рассчитывался для районов проживания сообществ по стандартной методике, исходя из плотности человеческого населения, площади застройки и сельскохозяйственных угодий, интенсивности ночного освещения, наличия дорог и ряда других показателей (см. Global Human Footprint).

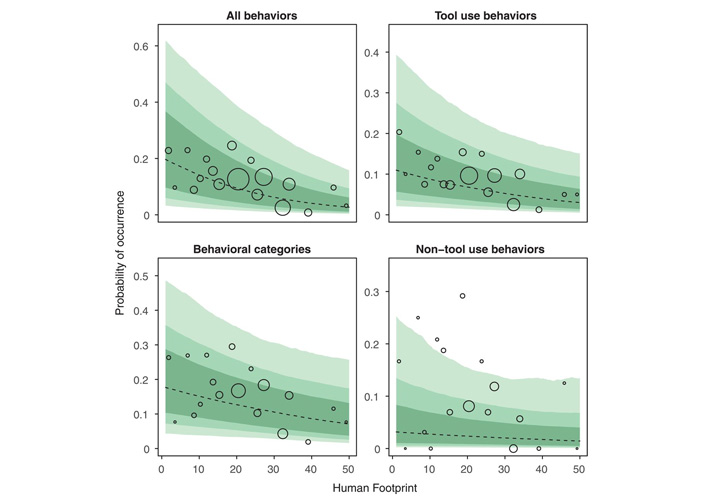

Статистический анализ показал, что чем выше антропогенная нагрузка, тем беднее поведенческий репертуар сообществ шимпанзе, проживающих в данном районе (рис. 3). Это — главный результат исследования.

Рис. 3. Вероятность наличия в сообществе тех или иных типов поведения (по вертикальной оси) убывает с ростом антропогенной нагрузки (Human Footprint, по горизонтальной оси). Показаны усредненные данные по всем типам поведения (All behaviors), по поведенческим категориям (Behavioral categories; в этом случае, например, вместо четырех разных способов добычи муравьев рассматривался обобщенный признак «наличие или отсутствие употребления муравьев в пищу»), отдельно по орудийной деятельности (Tool use behaviors) и по поведению, не связанному с использованием орудий (Non-tool use behaviors). Размеры кружочков отражают число сообществ, учтенных при построении данной точки на графике. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Данный вывод справедлив для всех четырех подвидов и не зависит от того, рассматриваются ли варианты поведения по отдельности (рис. 3, слева вверху) или группируются по категориям (рис. 3, слева внизу). Он справедлив и для орудийной деятельности, и для поведения, не связанного с использованием орудий (рис. 3, справа). Исключение из массива данных отдельных случайно выбранных вариантов поведения не влияет на результат: это говорит о том, что обнаруженная закономерность не может быть объяснена негативным влиянием антропогенного фактора только на какие-то единичные виды поведения. Результаты получились практически одинаковыми для всех четырех подвидов шимпанзе. Наконец, если сгруппировать сообщества по величине «исследовательского усилия» (его измеряли в месяцах наблюдений), то внутри каждой группы (например, среди сообществ, за которыми наблюдали от 1 до 2 лет или от 2 до 5 лет) наблюдается та же закономерность: в сообществах, обитающих в районах с меньшей антропогенной нагрузкой, поведенческий репертуар в среднем богаче. Немного выбиваются из общей закономерности несколько исключительно хорошо изученных сообществ, обитающих в районах сильным антропогенным влиянием, но при этом имеющих богатый поведенческий репертуар (рис. 4).

Рис. 4. Число типов поведения в сообществах шимпанзе (по вертикальной оси) в зависимости от длительности наблюдений (Observation time, по горизонтальной оси), для районов с антропогенной нагрузкой ниже и выше среднего (зеленые и желтые прямоугольники соответственно). Размеры кружочков отражают число сообществ. Горизонтальные черные линии — медианные значения, прямоугольники — 25 и 75% квантили. Рисунок из дополнительных материалов к обсуждаемой статье в Science

Полученные результаты согласуются с гипотезой о том, что антропогенное влияние отрицательно сказывается на культуре человекообразных обезьян. Ранее аналогичные выводы были сделаны для орангутанов (C. P. van Schaik, 2002. Fragility of Traditions: The Disturbance Hypothesis for the Loss of Local Traditions in Orangutans). Наиболее вероятный механизм состоит в том, что по мере роста антропогенной нагрузки сокращается площадь и растет фрагментация пригодных для шимпанзе местообитаний. Соответственно, снижаются и общая численность популяции шимпанзе, и частота контактов между группами. Всё это препятствует эффективной передаче навыков и повышает вероятность их утраты (см.: Обмен технологиями и высокая плотность населения поддерживают культурный уровень, «Элементы», 09.06.2009).

По мнению авторов, полученные результаты заставляют задуматься о том, что при планировании природоохранных мер, по-видимому, важно заботиться о сохранении не только генетического разнообразия шимпанзе, но и их культурного наследия. Этот вывод вполне может быть распространен на других животных с развитыми культурными традициями и способностями к социальному обучению, таких как орангутаны и китообразные.

Источник: Hjalmar S. Kühl et al. Human impact erodes chimpanzee behavioral diversity // Science. 2019. V. 363. P. 1453–1455. DOI: 10.1126/science.aau4532.

-

Судя по всему культуры у шимпанзе дело молодое, они и появились в результате изоляций групп шимпанзе друг от друга в результате распространения человека. Даже такие вещи как разбивание камнем орехов сугубо культурные, каждая группа обезьян из тех что знают такой метод, делает его по своему, что говорит о том что они этот метод заимствовали подражая человеку независимо.

-

-

С уменьшением численности культура падает (при выживании не до культуры), давление человека уменьшает численность. Там где уменьшение не происходит, при более тесных контактах с человеком, наоборот культура становится богаче, в статье упоминаются такие группы. Но это давление показывает падение культуры или увеличение разнообразия культуры, всё за счет влияния человека, но само появление этих культур обязано раздроблению обезьяних сообществ в результате деятельности человека с очень древних времен. Вон, индийские обезьяны живут практически за счет человека и у них очень богатые культуры.

-

У меня, к сожалению, нет возможности вступать в длительную дискуссию, но хочу заметить, что специалисты по соц. обучению и культуре у животных в принципе склоняются к тому, что для культуры не столь важно, кто, как и почему изобрел новое поведение. Намного важнее способность к передаче нового навыка между сородичами. Может быть, шимпанзе исходно научились колоть орехи, подсмотрев у людей, а может, какой-то шимпанзе случайно открыл этот трюк: мы никогда не узнаем наверняка. Не столь важно, откуда взялась идея. Важнее, что сейчас шимпанзе передают этот навык друг другу, сами, устойчиво, в том числе от родителей к детям. Новое поведение может изобретаться чисто случайно, и это иногда происходит. Для культуры решающую роль играет эффективное социальное обучение и точность копирования, а не изобретательство. Может быть, здесь появятся специалисты по социальному обучению, которые смогут рассказать подробнее, а я пока ограничусь этим замечанием.

-

социальное обучение и точность копирования, а не изобретательство

Истинно так! Ведь изобретателя могут побить, и даже съесть, чтоб не выпендривался. А могут и перенять. Как и в мире людей.-

Как и в мире людей.

Каких людей? :)

"Чтобы стать людьми, обезьянам не хватает рабочей памяти"

http://elementy.ru/news?newsid=430954

Для шимпанзе всё заканчивается в возрасте около четырех лет при уровне ST-WMC = 2 или, самое большее, 3. Люди же продолжают развиваться по прежней «траектории», достигая уровня ST-WMC ≈ 7 примерно к 12 годам.

Какое изобретательство при при уровне ST-WMC = 2 или, самое большее, 3?

Тут работает только случай, плюс хорошее подкрепление.

И формируется функциональная система по ТФС П. К. Анохина.

Ю. И. Александров: «Конечно, оценка результатов поведения, осуществляемая с использованием индивидуального опыта и приводящая к его реорганизации, характеризует как животных, так и человека. Однако состав индивидуального опыта, участвующего в этом процессе, у них различается. Животное может использовать лишь опыт его собственных отношений со средой или, возможно, в специальных случаях, опыт особи, с которой оно непосредственно контактирует. Человек же использует опыт всего общества, опыт поколений (Yu.I. Alexandrov 1999).

Узкие специалисты по соц. обучению и культуре у животных теоретически не идут дальше похожих внешних проявлений.

МОЗГ УЧЕНОГО: КАК ОН ПОЗНАЕТ ИСТИНУ? Смотрим лекцию Константина Анохина youtube.com›watch?v=npmuwIgO2Og

МНОГООБРАЗИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ окружающего мира предстает как СЛЕДСТВИЯ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПОВ. ПРИНЦИП - РЕАЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ДНК, ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ.

Бессистемное изучение внешних проявлений: - БЕСКОНЕЧНАЯ мука студентов и снижение общественного значения науки.

С ПОМОЩЬЮ ПРИНЦИПА ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ СТРУКТУРИРУЮТСЯ В ЕДИНОЕ - СИСТЕМУ и человек говорит: "Я понял"

-

-

-

-

-

-

По теме имею сказать следующее: задолбали!

Задолбали со своими шимпанзе! Шимпанзе то, шимпанзе сё! Задолбали!

Культурные традиции у них, виш ли, исчезают! Ну и пусть исчезают. Нам надо заботится о своих песнях и плясках. Кто их сохранит и приумножит? Обезьяны?

А шимпанзам хватит ныть, надо слезать с пальмы, перебираться в крупные города и осваивать общественно полезные профессии - попрошайка, гопник, домушник. Как это давно делают цивилизованные мартышки в странах третьего мира.

Не могут? Ну и кто тогда умнее - шимпанзе, которые не могут или мартышки, что давно и успешно бомбят и чешут азию и строят в свою честь храмы?

Правильно, умнее их крысы.

-

Лично мне вообще больше нравится термин полиморфизм поведения. Ибо культура - это во многом воплощение духовного мира в материальном. Начиная от технологий и заканчивая искусством. Разумные окружают себя искусственной средой, облегчающей жизнь и обеспечивающей передачу опыта в поколениях. Эта среда и есть, собственно, культура. У обезьян, как и у любых других животных, этого нет даже в зачатках.

-

Приношу извинения за редакторский подход, но слова "нравится", "искусство", "культура", "среда" и "духовный мир" не имеют строгих научных дефиниций. Это мировоззренческие понятия. Попробуйте набрать в гугле "духовный мир". Я премного удивился! %-О

У поведения действительно бывают индивидуальные вариации, межгрупповая политипия, внутригрупповой полиморфизм, эволюционная динамика и онтогенетическое развитие. Но эти термины не позволяют охарактеризовать такой феномен, как преемственное использование инструментов или нестандартных операций в микрогруппах высших животных. Ту часть экстрагенетической преемственности, которая передаётся посредством активного обучения детёнышей и других социальных партнёров (а не за счёт импринтинга или подражания) - вполне можно называть протокультурой. В частности, высшие приматы обучают детёнышей пользоваться орудиями, которые передают в их распоряжение. Копытные и птицы обучают, чего и кого следует опасаться. Однако остальные формы преемственности (песни и танцы птиц, термитники, гнездовые участки, норы и др.) - не называют протокультурой. Данный термин использовался в специальной литературе и даже занесён в Вики: Protoculture, the passing of learned behaviors from one generation to another in non-human primates.

-

Мы почти не замечаем как эффективно используют современные оригинальные исследования о способностях людей психотехнологи, пиар и т. п., естественно, без широкой огласки. Издательство Приор» выпустило учебное пособие для журналистов, специалистов «паблик рилейшнз» и тех, кто профессионально работает с информацией. Кузнецов М., Цыкунов И. "Речевые и поведенческие стратегии журналиста".

Во введении авторы указывают: «Многие из представленных нами технологий использовались в разведке и психотерапии и тщательно оберегались от распространения. Но времена меняются. Бизнесмены, политики, специалисты по связям с общественностью интенсивно обучаются психотехнологиям и не без успеха используют их".

В первой части этой книги приведена информация о уровнях восприятия окружающего мира, соответствующих модели субъективного мира человека (СМЧ). Последовательность пирамидального расположения уровней восприятия на модели субъективного мира человека соответствует последовательности формирования общественного и индивидуального опыта индивида. Поэтому только два нижних уровня восприятия на модели субъективного мира человека могут соответствовать животному - два из семи.

Естественно, особый интерес представляет процесс становления и развития культуры у людей.

Объем рабочей памяти определяет различие между человеческим и обезьяньим интеллектом: http://elementy.ru/news?newsid=430954.

Структура субъективного мира человека (СМЧ) и особенности работы рабочей памяти взаимосвязаны, так как они одновременно формируются и развиваются на основе социальных контактов и развития речи.

В соответствии с общими системными процессами, объем рабочей памяти, очередной уровень восприятия СМЧ и новые потребности взаимосвязаны с очередным этапом формирования и развития речи.

Последовательность основных этапов естественного развития речи ребенка, которая проявляется до этапа развития речи в связи с изучением родного языка в школе, соответствует хронологической последовательности этапов формирования и развития первых языков человечества.

Поэтому, по Ю. Павлову, этапные последовательности событий (этапные ключевые события) в культурной эволюции человечества, в его «духовном развитии», связанные с речью, должны соответствовать последовательности формирования и развития общественного и индивидуального опыта индивида, то есть последовательности пирамидального расположения:

- уровней восприятия на модели субъективного мира человека;

- потребностей по А. Маслоу;

- потребностей по Ю. Павлову.

ДЛЯ КОНКРЕТНОГО КЛЮЧЕВОГО СОБЫТИЯ В КУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КОНКРЕТНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РЕЧИ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ, сопоставив основные характеристики пирамид с соответствующим этапом формирования и развития информационной системы распределенных сетей нейронов (РСН) мозга.

То есть в основу оценки развития речи, для конкретного этапного ключевого события в культурной эволюции человечества (от 200 до 5 тысяч лет назад) можно использовать соответствия общей последовательности формирования и развития общественного и индивидуального опыта. Определив уровень пирамидального расположения на модели СМЧ и пирамидах потребностей, который соответствует очередному этапу формирования и развития информационной системы РСН мозга и его содержанию – конкретному этапу развития речи ребенка.

http://www.zooton.net/ind1201.html

Например: В Южной Африке найдена древнейшая мастерская по производству красок. http://elementy.ru/news/431693. Речь первых первобытных владельцев каменных и костяных инструментов для изготовления красок и изобретателей крема соответствует этапу развития речи ребенка, который начинается с 3 лет (иногда с 2,5 лет) до 4 лет.

Подробнее https://www.academia.edu/27052453/Сознание._Мир_и_разум._Сам

Культура у животных

-

10.01.2025У шимпанзе из Боссу обнаружены сильные различия в эффективности колки ореховАлександр Марков • Новости науки

10.01.2025У шимпанзе из Боссу обнаружены сильные различия в эффективности колки ореховАлександр Марков • Новости науки -

23.09.2019Спад численности гавайских цветочниц привел к упрощению их песниАнтон Морковин • Новости науки

23.09.2019Спад численности гавайских цветочниц привел к упрощению их песниАнтон Морковин • Новости науки

-

01.07.2019За 3000 лет у чернополосых капуцинов сменилось несколько поколений каменных орудийАлександр Марков • Новости науки

01.07.2019За 3000 лет у чернополосых капуцинов сменилось несколько поколений каменных орудийАлександр Марков • Новости науки

-

03.06.2019Зеленые мартышки оповещают о воздушной опасности так же, как верветкиАлександр Марков • Новости науки

03.06.2019Зеленые мартышки оповещают о воздушной опасности так же, как верветкиАлександр Марков • Новости науки

-

27.05.2019Шимпанзе из Габона умеют колоть черепахАлександр Марков • Новости науки

27.05.2019Шимпанзе из Габона умеют колоть черепахАлександр Марков • Новости науки

-

02.04.2019Антропогенная нагрузка на экосистемы обедняет культуру шимпанзеАлександр Марков • Новости науки

02.04.2019Антропогенная нагрузка на экосистемы обедняет культуру шимпанзеАлександр Марков • Новости науки

-

30.01.2019«Культурная эволюция» усложняет песни горбатых китов, а «культурные революции» — упрощаютОльга Филатова • Новости науки

30.01.2019«Культурная эволюция» усложняет песни горбатых китов, а «культурные революции» — упрощаютОльга Филатова • Новости науки

-

03.12.2018Дрозофилы учатся друг у друга и хранят культурные традицииАлександр Марков • Новости науки

03.12.2018Дрозофилы учатся друг у друга и хранят культурные традицииАлександр Марков • Новости науки

-

10.09.2018Сезонные миграции копытных определяются культурой, а не генамиАлександр Марков • Новости науки

10.09.2018Сезонные миграции копытных определяются культурой, а не генамиАлександр Марков • Новости науки

-

25.07.2018Конформизм на страже традиции: песни болотной зонотрихии могут не меняться столетиямиАнтон Морковин • Новости науки

25.07.2018Конформизм на страже традиции: песни болотной зонотрихии могут не меняться столетиямиАнтон Морковин • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Шимпанзе используют палки для добычи питательных нитчатых водорослей Spirogyra. Такое поведение зарегистрировано в 8 сообществах шимпанзе из 144 изученных. Кадр из видео Chimpanzees fishing for algae with tools in Bakoun, Guinea, подготовленного в рамках проекта PanAf