Спад численности гавайских цветочниц привел к упрощению их песни

Гавайские цветочницы — узкоареальная группа птиц, обитающих только на Гавайском архипелаге. Как и многие другие островные эндемики, она оказалась крайне уязвимой к воздействию человека: не менее трети видов вымерли, другие находятся под угрозой исчезновения. Недавняя работа раскрывает новый аспект потерь биологического разнообразия — утрату культурных традиций. Авторы продемонстрировали, что за последние 40 лет песни трех видов гавайских цветочниц заметно упростились и при этом стали более сходными друг с другом. По-видимому, такое упрощение связано с резким падением численности этих птиц, и в свою очередь, может усугубить их неблагополучное положение.

Акеке, анианиау, амакихи, акикики, акилоа, ула-аи-хаване — эти причудливые названия принадлежат гавайским цветочницам (Drepanidini). Эта необычная группа входит в состав семейства вьюрковых (Fringillidae), к которому относятся хорошо знакомые всем зяблики, снегири и щеглы, причем ближайшие родственники гавайских цветочниц на «большой земле» — это чечевицы. Попав на изолированный архипелаг, далекий предок гавайских цветочниц за 5–6 млн лет дал начало целому «букету» форм самого разнообразного облика. Стремительная эволюция связана с освоением многочисленных экологических ниш, пустовавших до появления колонистов. Пример цветочниц в этом отношении не уникален — достаточно вспомнить галапагосских вьюрков (Geospizinae) или мадагаскарских ванговых (Vangidae). Среди гавайских цветочниц есть и зерноядные птицы, имеющие типичный для вьюрковых массивный клюв, и тонкоклювые насекомоядные, похожие на наших славок или пищух, а также специализированные потребители нектара с длинным изогнутым клювом, напоминающие колибри.

К сожалению, о многих из этих интереснейших птиц можно рассказывать лишь в прошедшем времени: как это часто случается с обитателями островов, гавайские цветочницы оказались очень чувствительны к воздействию человека. Некогда в лесах Гавайского архипелага обитали примерно 57 видов. Из них не меньше 14 вымерли после заселения островов полинезийцами в III веке н. э., еще 20 — со времен открытия островов европейцами в XVII веке. Уязвимость островных видов связана с тем, что их ареал очень ограничен, поэтому разрушение местообитаний человеком — сведение лесов, развитие сельского хозяйства — нередко оказывается для них критическим. Не меньшую угрозу несут инвазивные виды животных и растений. Даже сейчас, несмотря на усиленные меры охраны, большинство видов цветочниц находятся под угрозой и в недалеком будущем могут разделить печальную судьбу своих собратьев. С начала XXI века к старым проблемам добавилось потепление климата, которое способствовало распространению комаров Culex quinquefasciatus — переносчиков смертельной птичьей малярии. Из-за этого многие виды сохранились лишь в наиболее прохладных горных районах острова (C. T. Atkinson et al., 2014. Changing climate and the altitudinal range of avian malaria in the Hawaiian Islands — an ongoing conservation crisis on the island of Kaua'i).

Коллективу орнитологов из США и Испании под руководством профессора Патрика Харта (Patrick J. Hart) в недавней статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, удалось показать, что птичьи песни порой исчезают еще раньше, чем сами исполняющие их виды. Песня птиц — пример культурного феномена в животном мире: в отличие от многих других форм поведения, для освоения песни требуется обучение. Как и любой культурный феномен, пение птиц меняется со временем. Его развитие нередко сопровождается усложнением, которое может иметь важное функциональное значение. Так, многие исследования говорят о том, что самки предпочитают самцов с более разнообразным репертуаром, который служит косвенным показателем его хорошей физической формы (C. K. Catchpole, P. J. B. Slater, 2008. Bird song: biological themes and variations). В этой связи очень интересно выяснить, чем может быть вызван обратный процесс — потеря разнообразия, и какие последствия он несет для птиц.

К примеру, простоту песни тусклой зарнички (Phylloscopus humei) связывают с тем, что короткая песня меньше привлекает внимание хищников (см.: Незамысловатая песня помогает птицам избегать хищников, «Элементы», 27.06.2016). Гавайские древесницы — явно другой случай: в норме для них характерны довольно сложные песни, однако в последнее время орнитологи стали замечать, что их вокальное разнообразие заметно снизилось. Звукозапись появилась сравнительно недавно, а птичьи песни порой весьма консервативны — поэтому в обычных ситуациях о вокализации птиц в прошлом мы можем лишь строить предположения (см.: Конформизм на страже традиции: песни болотной зонотрихии могут не меняться столетиями, «Элементы», 25.07.2018). Но в данном случае перемены были настолько стремительными, что для их фиксации оказалось достаточно менее чем пятидесяти лет.

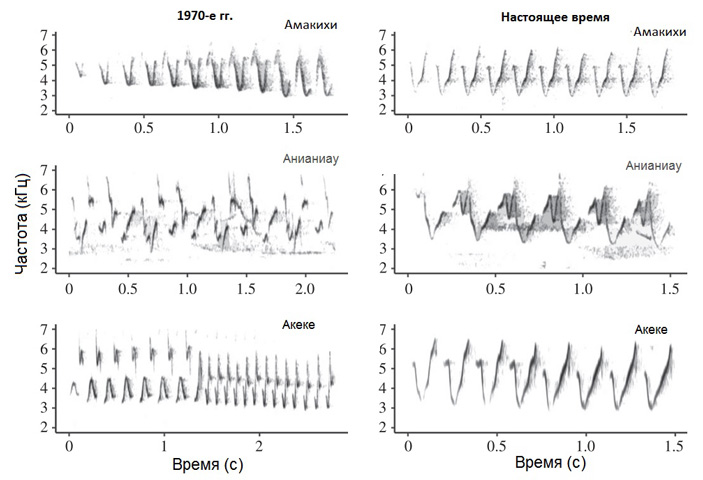

В обсуждаемой статье этот регресс детально описан на примере трех видов гавайских цветочниц (рис. 1): акеке (Loxops caeruleirostris, см. ʻAkekeʻe), малой гавайской древесницы или анианиау (Magumma parva, см. ʻAnianiau) и светлой гавайской серпоклювки или кауайской амакихи (Chlorodrepanis stejnegeri, см. Kauaʻi ʻamakihi). Все они обитают в лесах Кауаи, одного из самых крупных островов Гавайского архипелага. За последние десятилетия их ареал значительно сократился, а численность снизилась в среднем на 82%, особенно резко — с 2000 года. Если такие тенденции сохранятся, все три вида могут исчезнуть уже в ближайшие десятилетия (рис. 2).

Рис. 2. Динамика популяций и распространение трех видов гавайских цветочниц на о. Кауаи. Графики слева: оценка численности по результатам учетов на плато Алакаи в 2000, 2005, 2007, 2008 и 2012 годах («усы» у отметок — 95% доверительные интервалы). Линии тренда демонстрируют ход дальнейшего изменения численности при условии сохранения наблюдаемых тенденций. На картах справа обозначены ареалы видов в 1968–1973 годах (фиолетовая линия), 2000 году (голубая линия), 2005–2008 годах (зеленая линия) и 2012 году (красная линия). В левом нижнем углу указаны размеры ареала согласно первому и последнему учету, а также процент, на который сократилась его площадь. Круглые маркеры показывают места проведения учетов: не закрашенные обозначают отсутствие вида в 1968–1973 годах, черные — присутствие вида в те же годы, красные — присутствие вида в 2012 году. Рисунок из статьи E. H. Paxton et al. 2016. Collapsing avian community on a Hawaiian island

Акеке — преимущественно насекомоядная птица: даже когда она кормится на соцветиях, ее интересуют в основном мелкие беспозвоночные. А вот рацион более длинноклювых анианиау и амакихи примерно наполовину состоит из цветочного нектара: добывая его, птицы участвуют в опылении растений. Правда, не всегда они ведут себя «по-честному»: если венчик цветка слишком длинный, птицы попросту прокусывают его в основании и так добираются до нектара (H. D. Pratt, 2005. The Hawaiian honeycreepers: Drepanidinae).

У всех изучаемых видов песня имеет сходную структуру (рис. 3): ее основная часть состоит из серии коротких слогов. Каждый из них включает от одной до четырех нот, разделенных паузами, и повторятся многократно, иногда постепенно изменяя частоту. Репертуар отдельного самца довольно ограничен: он выучивает лишь небольшую долю песен, распространенных в популяции. Вот примеры «творчества» самцов всех трех видов (записанные относительно недавно): песня акеке, песня кауайской амакихи, песня анианиау.

Рис. 3. Сонограммы песен кауайской амакихи, анианиау и акеке, записанные в 1970-х и 2010-х годах. Сонограмма позволяет визуализировать звук, представляя зависимость его частоты (вертикальная ось, кГц) от времени (горизонтальная ось, секунды). Интенсивность цвета связана с амплитудой звуковой волны, от которой зависит громкость звука. Рисунок из обсуждаемой статьи в Royal Society Open Science

Авторы проанализировали аудиозаписи пения 34 амакихи, 26 анианиау и 26 акеке, сделанные в три временных периода: 1976–1978, 2001–2004 и 2010–2017 годах. Для каждой песни измерили ряд акустических характеристик:

1) длина песни;

2) число слогов;

3) число уникальных слогов;

4) темп песни (число слогов в секунду);

5) среднее число нот в слоге;

6) изменчивость частоты звука в слогах (число раз, когда повышение частоты сменялось повышением или наоборот);

7) изменчивость частоты песни (то же между последовательными слогами);

8) пиковая частота песни (частота наиболее громкой части песни);

9) максимальная и минимальная частоты, которые тише пиковой на 24 децибела (такой порог был выбран эмпирически — он позволил, с одной стороны, адекватно оценить разброс частот звука, а с другой — «отсечь» фоновый шум);

10) разница между двумя последними показателями.

Эти характеристики могут быть взаимосвязаны, а значит, они отчасти дублируют друг друга. Чтобы избавиться от этого эффекта, использовали метод главных компонент: он позволяет преобразовать набор анализируемых величин в нескоррелированные между собой параметры. Эти параметры задают оси многомерного пространства комплексных признаков. Его можно упрощенно изобразить на плоскости, оставив лишь две наиболее информативных оси (первую и вторую главную компоненты; рис. 4). Точки на диаграмме обозначают сравниваемые объекты, в данном случае — песни, записанные в тот или иной временной промежуток. Расстояния между точками отражают степень сходства песен: проанализировав эти показатели, исследователи оценили изменчивость песен в отдельно взятый период времени, а также оценили сходство вокализации в разные периоды.

Рис. 4. Ординация характеристик песен кауайской амакихи (a) и анианиау (b) по методу главных компонент. Каждая точка обозначает запись песни; цвет точек зависит от периода, к которому относится запись. Оси графика (первая и вторая главная компоненты) показывают значения комплексных признаков; отдельные характеристики песни, которые вносят в них наибольший вклад, указаны в подписях. Рисунок из обсуждаемой статьи в Royal Society Open Science

Авторы установили, что характеристики песен амакихи и анианиау в наши дни достоверно отличаются от записей 1970-х годов; записи 2000-х годов, как и следовало ожидать, занимают промежуточное положение (рис. 4). Что касается акеке, то у этого вида записей 1970-х годов оказалось недостаточно для такого сравнения. В целом, вокализация изменялась в сторону упрощения и унификации. Так, у амакихи сократилось число уникальных слогов, частота звука в пределах песни стала меняться реже, уменьшился и частотный диапазон. На рис. 4, a видно, что желтые точки, которыми обозначены песни 1970-х годов, разбросаны гораздо шире, нежели красные. Это говорит о том, что в наши дни репертуар популяции стал более однообразным. В том же направлении изменилась и песня анианиау, хотя у этого вида изменчивость пения в популяции осталась прежней. Зато увеличился темп песни: это связано с упрощением слогов, которые стали повторяться с большей частотой.

Чем же объясняются эти перемены? Авторы полагают, что они напрямую связаны со стремительным снижением численности. Как правило, песенный репертуар воробьиных птиц формируется во время чувствительного периода в возрасте до 60 дней, а позднее остается неименным или модифицируется лишь незначительно. Понятно, что по мере сокращения популяции уменьшается и число исполнителей, у которых может учиться молодая особь. К тому же, когда падает плотность населения, снижается и песенная активность, потому что соседние самцы реже контактируют друг с другом. Из-за этого культурная передача становится менее эффективной, и отдельные типы песенных элементов утрачиваются навсегда. Подобный процесс был описан, например, для жаворонка Дюпона (Chersophilus duponti): в небольших популяциях этого вида разнообразие песен меньше, нежели в крупных (P. Laiolo, J. L. Tella, 2005. Habitat fragmentation affects culture transmission: patterns of song matching in Dupont’s lark).

При этом авторы обнаружили, что снижение песенного разнообразия сопровождалось межвидовой унификацией: за 40 лет песни всех трех видов, особенно амакихи и акеке, стали меньше отличаться друг от друга. Рост сходства может быть побочным эффектом упрощения — по мере того, как виды утрачивают характерные элементы, а структура отдельных слогов становится менее сложной, их трели становятся все более единообразными. Так, в наши дни у гавайских цветочниц часто отсутствуют специфические элементы в начале и в конце песни, которые были широко распространены в 1970-е годы (рис. 3).

Кроме того, не исключено, что по мере сокращения численности молодые особи начинают запоминать элементы песни от других видов. Пока что случаев гибридизации между изучаемыми видами не известно, но авторы не исключают, что унификация песни может разрушить «культурный барьер» и привести к образованию смешанных пар. Да и само по себе упрощение вокализации — отнюдь не безобидный процесс. Учитывая важную сигнальную роль пения, оно может сказаться как на успехе размножения, так и на эффективности охраны своего участка — тем самым усугубив и без того критическое положение гавайских эндемиков.

Источник: K. L. Paxton, E. Sebastián-González, J. M. Hite, L. H. Crampton, D. Kuhn, P. J. Hart. Loss of cultural song diversity and the convergence of songs in a declining Hawaiian forest bird community // Royal Society Open Science. 2019. V. 6. P. 190719. DOI: 10.1098/rsos.190719.

Антон Морковин

-

А почему бы им не дать слушать их "ретро хиты", включая старые записи в сезон размножения в местах максимальной плотности их популяций? Выучившиеся в такой "музыкальной школе" птенцы, повзрослев, смогут научить этим песням новые поколения.

Технология их до лебединой песни довела - технология может из нее вытащить.-

Авторы рекомендуют это для двух видов цветочниц, которых стали разводить в неволе — в природе эти виды настолько малочисленны, что могут исчезнуть уже в недалёком будущем. Насколько эффективным этот метод оказался бы в природных условиях — вопрос: известно, что для многих видов недостаточно лишь слушать пение, необходим и визуальный контакт с учителем, либо "живые" модели для подражания имеют преимущество перед записями.

-

Культура у животных

-

10.01.2025У шимпанзе из Боссу обнаружены сильные различия в эффективности колки ореховАлександр Марков • Новости науки

10.01.2025У шимпанзе из Боссу обнаружены сильные различия в эффективности колки ореховАлександр Марков • Новости науки -

24.05.2021Новые эксперименты не подтвердили способность дрозофил к социальному обучениюАлександр Марков • Новости науки

24.05.2021Новые эксперименты не подтвердили способность дрозофил к социальному обучениюАлександр Марков • Новости науки

-

13.04.2021Культура у животных — не редкий курьез, а вездесущее явлениеАлександр Марков • Новости науки

13.04.2021Культура у животных — не редкий курьез, а вездесущее явлениеАлександр Марков • Новости науки

-

20.04.2020Сообразительность снижает риск вымирания у птицАлександр Марков • Новости науки

20.04.2020Сообразительность снижает риск вымирания у птицАлександр Марков • Новости науки

-

09.10.2019Острова Кермадек — место культурного обмена у горбатых китовОльга Филатова • Новости науки

09.10.2019Острова Кермадек — место культурного обмена у горбатых китовОльга Филатова • Новости науки

-

23.09.2019Спад численности гавайских цветочниц привел к упрощению их песниАнтон Морковин • Новости науки

23.09.2019Спад численности гавайских цветочниц привел к упрощению их песниАнтон Морковин • Новости науки

-

01.07.2019За 3000 лет у чернополосых капуцинов сменилось несколько поколений каменных орудийАлександр Марков • Новости науки

01.07.2019За 3000 лет у чернополосых капуцинов сменилось несколько поколений каменных орудийАлександр Марков • Новости науки

-

03.06.2019Зеленые мартышки оповещают о воздушной опасности так же, как верветкиАлександр Марков • Новости науки

03.06.2019Зеленые мартышки оповещают о воздушной опасности так же, как верветкиАлександр Марков • Новости науки

-

27.05.2019Шимпанзе из Габона умеют колоть черепахАлександр Марков • Новости науки

27.05.2019Шимпанзе из Габона умеют колоть черепахАлександр Марков • Новости науки

-

02.04.2019Антропогенная нагрузка на экосистемы обедняет культуру шимпанзеАлександр Марков • Новости науки

02.04.2019Антропогенная нагрузка на экосистемы обедняет культуру шимпанзеАлександр Марков • Новости науки

Последние новости

Пение птиц

-

13.12.2020Пение самок птиц, или почему поют только самцыМария Монахова • Видеотека

13.12.2020Пение самок птиц, или почему поют только самцыМария Монахова • Видеотека -

15.07.2016Самки синиц поют при появлении хищникаАнтон Морковин • Новости науки

15.07.2016Самки синиц поют при появлении хищникаАнтон Морковин • Новости науки

-

04.07.2016Песня большеклювой камышевки имеет строго упорядоченную структуруВероника Самоцкая • Новости науки

04.07.2016Песня большеклювой камышевки имеет строго упорядоченную структуруВероника Самоцкая • Новости науки

-

19.01.2016В мозге птиц обнаружен механизм, не позволяющий переучивать выученноеАлександр Марков • Новости науки

19.01.2016В мозге птиц обнаружен механизм, не позволяющий переучивать выученноеАлександр Марков • Новости науки

-

24.07.2015Почему птицы не всегда поют громко?Алексей Опаев • Новости науки

24.07.2015Почему птицы не всегда поют громко?Алексей Опаев • Новости науки

-

25.03.2015Самки краснохвостых овсянок поют активнее и разнообразнее, чем самцыАлексей Опаев • Новости науки

25.03.2015Самки краснохвостых овсянок поют активнее и разнообразнее, чем самцыАлексей Опаев • Новости науки

-

03.02.2015Пение самок — древний признак у воробьиных птицАлексей Опаев • Новости науки

03.02.2015Пение самок — древний признак у воробьиных птицАлексей Опаев • Новости науки

-

22.12.2014Птичьи песни и человеческая речь организуются за счет сходных геновЕлена Наймарк • Новости науки

22.12.2014Птичьи песни и человеческая речь организуются за счет сходных геновЕлена Наймарк • Новости науки

-

08.10.2014Для кого поют зимой наши птицы?Павел Квартальнов • Новости науки

08.10.2014Для кого поют зимой наши птицы?Павел Квартальнов • Новости науки

-

20.09.2012Птицы умеренных широт поют более высоким голосом, чем их собратья из тропиковВарвара Веденина • Новости науки

20.09.2012Птицы умеренных широт поют более высоким голосом, чем их собратья из тропиковВарвара Веденина • Новости науки

Рис. 1. Слева направо: акеке (Loxops caeruleirostris, фото © Mike Teruya с сайта nemesisbird.com), малая гавайская древесница или анианиау (Magumma parva, фото © Dubi Shapiro с сайта hbw.com), светлая гавайская серпоклювка или кауайская амакихи (Chlorodrepanis stejnegeri, фото © Jack Jeffrey с сайта birdseye.photo)