Новые эксперименты не подтвердили способность дрозофил к социальному обучению

Социальное обучение и культурные традиции найдены у многих позвоночных и даже у некоторых беспозвоночных. Одним из самых громких открытий в этой области стало обнаружение у плодовых мушек Drosophila melanogaster способности к копированию выбора полового партнера. Эта форма социального обучения проявляется в том, что самки, видевшие, как другие самки спариваются с самцами с определенным фенотипическим признаком, в дальнейшем сами предпочитают таких самцов. Французским биологам, открывшим это явление у дрозофил, удалось даже показать, что у мушек могут возникать устойчивые традиции предпочтения тех или иных самцов, по крайней мере, в лабораторных условиях. Однако в новом эксперименте, проведенном российскими биологами, эти впечатляющие результаты воспроизвести не удалось: предпочтения мушек, видевших, с кем спаривались другие самки, не отличались от предпочтений «наивных» самок, не наблюдавших за чужими спариваниями. Причина, возможно, в небольших и на первый взгляд несущественных различиях в дизайне экспериментов. Новое исследование не перечеркнуло полностью прежние результаты, но всё же показало, что копирование выбора партнера у дрозофил, по-видимому, менее устойчиво, чем предполагалось, и вряд ли играет большую роль в природных популяциях.

В последние два десятилетия резко выросло число научных публикаций, посвященных социальному обучению и культуре у животных. Эти явления обнаружены у многих видов млекопитающих, птиц, рыб и даже у некоторых беспозвоночных (см.: Культура у животных — не редкий курьез, а вездесущее явление, «Элементы», 13.04.2021).

Одно из самых удивительных открытий сделали в 2009 году французские биологи, показавшие, что самки плодовых мушек Drosophila melanogaster копируют выбор брачного партнера, то есть предпочитают спариваться с самцами, похожими на тех, которых они видели спаривающимися с другими самками (F. Mery et al., 2009. Public Versus Personal Information for Mate Copying in an Invertebrate). В дальнейшем исследователи опубликовали еще несколько статьей, посвященных различным аспектам и нюансам обнаруженного явления (например, A.-C. Dagaeff et al., 2016. Drosophila mate copying correlates with atmospheric pressure in a speed learning situation; M. Monier et al., 2018. Effects of a sex ratio gradient on female mate-copying and choosiness in Drosophila melanogaster). Эти исследования успешно продолжаются в лаборатории эволюции и биологического разнообразия Тулузского университета (Laboratoire Évolution et Diversité Biologique, Université de Toulouse) под руководством Этьена Даншена (Étienne Danchin).

Самой громкой сенсацией стала статья, опубликованная Даншеном и его коллегами в конце 2018 года в журнале Science. О ней рассказано в новости Дрозофилы учатся друг у друга и хранят культурные традиции («Элементы», 03.12.2018). Ученые не только в очередной раз подтвердили факт копирования выбора партнера у дрозофил в нескольких разных экспериментальных ситуациях, но и показали способность мушек к формированию устойчивых брачных традиций.

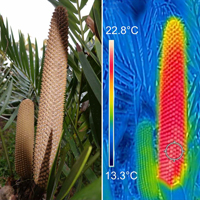

В этом исследовании, как и в предыдущих, использовались самцы, покрашенные в зеленый или розовый цвет при помощи специальной флуоресцентной пудры для окрашивания насекомых (см. рис. 1 в упомянутой выше новости). Если самка-наблюдатель видела, что самка-демонстратор спарилась, допустим, с зеленым самцом и отвергла розового, то она сама в дальнейшем с большей вероятностью спаривалась с зеленым самцом. Другие самки, наблюдавшие ее поведение, тоже копировали предпочтение и могли передать его следующему «поколению» самок-наблюдательниц. Устойчивость традиции поддерживалась благодаря конформизму. Если хотя бы 3 из 5 демонстраторов выбирали самца определенного цвета, наблюдатели уверенно следовали за большинством. Поэтому небольшой процент «отступниц», не следовавших общей моде, не препятствовал сохранению традиции.

Эти результаты рядом специалистов были восприняты с недоверием. В том же журнале Science вскоре появился разгромный комментарий, в котором ставились под сомнение и корректность проведенных экспериментов, и валидность выводов (S. C. Thornquist, M. A. Crickmore, 2019. Comment on „Cultural flies: Conformist social learning in fruitflies predicts long-lasting mate-choice traditions“). Даншен с соавторами достойно ответили на критику (A. Pocheville et al., 2019. Response to Comment on „Cultural flies: Conformist social learning in fruitflies predicts long-lasting mate-choice traditions“), но осадочек остался. Уж очень трудно поверить, что не самое умное насекомое (по сообразительности дрозофилам всё же далеко до шмелей и муравьев) так внимательно следит сквозь стекло за половой жизнью сородичей, примечает совершенно неестественные фенотипические различия между напудренными самцами и аккуратно копирует поведение большинства даже при минимальном численном перевесе последнего. Тем более, что у D. melanogaster (в отличие от некоторых других видов дрозофил) зрительные сигналы играют в выборе партнера менее важную роль, чем химические и звуковые (см.: В. Ю. Веденина, 2018. Эволюция брачного поведения дрозофил: от генов до поведенческих программ). При этом D. melanogaster до сих пор остается единственным видом насекомых, у которого показано копирование выбора партнера (из членистоногих в таком поведении были замечены также пауки-волки Schizocosa и манящие крабы Uca), а лаборатория Даншена — единственной лабораторией, рапортующей об успешных экспериментах такого рода.

Для прояснения вопроса о наличии социального обучения и культурных традиций у дрозофил было бы полезно повторить достижения французских коллег в других лабораториях. Именно это и попытались сделать Елена Белкина из Института биологии развития РАН и ее коллеги с кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ, среди которых был и автор этих строк. Интерес у нас при этом был тройной. Во-первых, нужно было убедиться в реальности происходящего. Во-вторых, мы надеялись получить простую и удобную модель для изучения культурной эволюции и социального обучения не только в теории (см.: Коэволюция мозга и культуры — вероятный механизм становления человеческого разума, «Элементы», 25.05.2020), но и на практике. В-третьих, хотели освоить методику мечения дрозофил цветной пудрой, что проще стандартного способа с прокалыванием крыльев, которым мы пользовались до сих пор (см.: Способствует ли адаптация к разным диетам развитию репродуктивной изоляции?, «Элементы», 16.10.2018).

Изначально мы собирались во всех деталях воспроизвести французские эксперименты. Для этого мы, в частности, переписывались с Э. Даншеном, выспрашивая у него подробности экспериментальных процедур, которые не удалось найти в опубликованных статьях. Но в итоге скопировать всё в точности не получилось. Например, нам удалось раздобыть ту же самую розовую пудру, которой пользовался Даншен, и синюю от того же производителя (BioQuip Products), но зеленой пудры мы достать так и не смогли. Предварительные опыты показали полное отсутствие эффекта социального обучения, поэтому мы укоротили «наблюдательный отсек» (рис. 1), чтобы самка-наблюдатель не уходила в дальний конец своей пробирки и не отвлекалась от эротического шоу. Кроме того, чтобы снизить процент опытов, в которых самка вообще ни с кем не спарилась за отведенное время (30 минут), мы помещали в каждую пробирку немного корма. По идее, это должно было уменьшить стресс и повысить сексуальную мотивацию. В результате наша работа, задуманная как «replication study» (попытка в точности воспроизвести опубликованный результат), перешла в категорию «test for generality» (проверка на общность, то есть попытка повторить результат в немного других условиях).

Основные результаты показаны в таблице.

Таблица. Результаты тестов на копирование выбора партнера (N = 368)

| Вариант опыта | Выбор самки-демонстратора | Выбор самки-наблюдателя | |

| Синий | Розовый | ||

| Обучение (прозрачная перегородка) | Розовый | 61 | 70 |

| Синий | 37 | 49 | |

| Контроль (непрозрачная перегородка) | Розовый | 42 | 46 |

| Синий | 29 | 34 | |

Статистический анализ результатов (с учетом всех 368 проведенных тестов) не выявил значимого влияния выбора самки-демонстратора на выбор самки-наблюдателя. И у тех, и у других наблюдалось слабое предпочтение розовых самцов (что в принципе логично, учитывая, что дрозофилы не очень любят синий цвет, см.: Цветовые предпочтения дрозофил зависят от времени суток, «Элементы», 30.09.2019). Кстати, розовый цвет дрозофилы, скорее всего, видят как серый, потому что у них нет «красных» опсинов. Но зеленый и синий цвета они различают хорошо.

Мы также проверили, что получится, если исключить из рассмотрения те тесты, в которых за самкой-наблюдателем успел поухаживать только один из двух самцов (single courtship tests), то есть спаривание с первым ухажером произошло раньше, чем к процессу подключился второй самец. Дело в том, что в поздних работах Даншена с соавторами учитывались только тесты с двойным ухаживанием (double courtship tests), потому что только в них у самки «был реальный выбор». Впрочем, дело это темное. В ранних работах Даншена копирование выбора партнера успешно выявлялось при учете всех тестов. Кроме того, есть основания полагать, что самка осуществляет некий выбор даже в тестах с одним ухажером. Это видно, в частности, из того, что в тестах с двойным ухаживанием самка в большинстве случаев спаривается со вторым ухажером. По-видимому, если первый ухажер ей почему-то не нравится, она не спешит с ним спариваться и тянет время. В конце концов второй самец тоже начинает петь и танцевать, отставив крылышко, и уже с ним самка благополучно спаривается. Если же первый ухажер самке приглянулся, она спаривается с ним, не дожидаясь, пока подключится второй, и в результате тест попадает в категорию single courtship.

Так или иначе, в подмножестве тестов с двойным ухаживанием нам тоже не удалось обнаружить значимого влияния выбора самки-демонстратора на выбор самки-наблюдателя. Правда, не исключено, что дело тут в небольшом объеме выборки, поскольку двойное ухаживание наблюдалось только в 84 тестах из 368. И мы всё же обнаружили слабый намек на то, что наблюдение спаривания самки-демонстратора с синим самцом чуть-чуть повышает вероятность спаривания самки-наблюдательницы с синим самцом (для розовых самцов не было даже слабого намека). В принципе не исключено, что если бы нам удалось провести больше успешных (закончившихся спариванием самки-наблюдательницы) тестов с двойным ухаживанием, то эффект копирования выбора синего самца стал бы статистически значимым. С другой стороны, если для выявления эффекта требуются большие выборки, то эффект, скорее всего, не очень силён.

Мы также проверили гипотезу о том, что самцам того фенотипа, который был выбран самкой-демонстратором, требуется меньше усилий для соблазнения самки-наблюдателя, то есть меньше времени проходит между началом ухаживания и спариванием. Это не подтвердилось.

Почему же в лаборатории Даншена дрозофилы многократно демонстрировали социальное обучение и даже культурные традиции, а у нас ничего не получилось? Возможно, дело в тех небольших различиях в дизайне экспериментов, о которых говорилось выше. По крайней мере, у нас нет оснований утверждать, что дело в чем-то другом. Мы использовали синюю пудру вместо зеленой: вдруг вид синих самцов так портит настроение самкам, что их способности к обучению не могут проявиться? Наши «наблюдательные» пробирки были короче, чем у Даншена: вдруг самки перестают учиться в тесном помещении? Впрочем, это вряд ли, потому что у Даншена самки отлично учились даже в тесном центральном отсеке шестиугольной установки, показанной на рис. 3 в новости Дрозофилы учатся друг у друга и хранят культурные традиции. Мы клали немножко корма в пробирки: вдруг еда отвлекала мух от зрелища спаривающихся сородичей? Наконец, мы использовали другую линию дрозофил. Правда, Даншен использовал несколько разных линий, среди которых были и старые лабораторные, и недавно произведенные от диких мух (как и наша линия), и всегда получал положительный результат.

По-видимому, наши результаты говорят о том, что копирование выбора брачного партнера у дрозофил — не такое устойчивое и легко воспроизводимое явление, как можно подумать, прочтя статьи Даншена и соавторов. А других статей по теме до сих пор и не было, если не считать одной работы, в которой другие авторы другими методами безуспешно пытались найти копирование выбора партнера у другого вида дрозофил, D. serrata (H. L. Auld et al., 2009. Do female fruit flies (Drosophila serrata) copy the mate choice of others?).

Если наличие или отсутствие копирования зависит от небольших различий в дизайне эксперимента, то вряд ли данное явление играет такую уж большую роль в природных популяциях, порождая там культурные традиции. Да и часто ли в природе самка попадает в такую ситуацию, что сначала она наблюдает за спариванием других самок, не имея возможности спариться самой, а потом за ней начинают дружно ухаживать как минимум два фенотипически различающихся самца?

Для окончательного прояснения вопроса, по-видимому, придется провести еще немало исследований. К счастью, в связи с так называемым «кризисом воспроизводимости» в науке (см.: Replication crisis) журналы сейчас не имеют ничего против статей с отрицательными результатами. Конечно, гораздо интереснее найти какой-нибудь удивительный эффект, чем не найти его. Но если уж работа проделана, а эффект не обнаружен, то опубликовать отрицательный результат полезнее, чем умолчать о нем, хотя раньше исследователи нередко именно так и поступали.

Источник: Elena G. Belkina, Alexander Shiglik, Natalia G. Sopilko, Sergey N. Lysenkov, Alexander V. Markov. Mate choice copying in Drosophila is probably less robust than previously suggested // Animal Behaviour. 2021. DOI: 10.1016/j.anbehav.2021.04.007.

См. также:

1) Дрозофилы учатся друг у друга и хранят культурные традиции, «Элементы», 03.12.2018.

2) Культура у животных — не редкий курьез, а вездесущее явление, «Элементы», 13.04.2021.

-

Мдя. "Science - новый Журнал Невоспроизводимых Результатов!"

Ещё бы работе по прохождению муравьями зеркального теста (https://elementy.ru/novosti_nauki/432881/Muravi_sposobny_uznavat_sebya_v_zerkale), опубликованном вообще в каком-то полумусорном журнале с фишинговым названием "Journal of Science", подобную проверку учинить было бы хорошо...

Кстати и работу по эволюции прионов (https://elementy.ru/novosti_nauki/431254/Darvinovskaya_evolyutsiya_bez_uchastiya_genov) тоже вроде как до сих пор не воспроизвели - как и удовлетворительного ответа на критические комментарии к ней нет (по поводу РНК-контаминации и пр.) -

Британскыэ учшоные такие "французские", им никогда ни в чем нельзя доверять. Все что они выдумывают потом опровергается, не зря же мем британские учоные означает мусор.

-

"Британские учОные" - было придумано нашими журнаглистами для более солидного обозначения работников имперского колледжа Лондона, откуда подавляющее большинство меметичной ерунды и пошло. Если бы писали как есть конекретно, то у нашего читателя при слове колледж сразу бы формировалась довольно адекватная в данном случае ассоциация "преподы ПТУ чего-то там наоткрывали", и он бы статью даже открывать не стал, но борзописцев, естественно, такой исход никак не устраивает - вот они и свалили этих преподов лондонского колледжа в одну кучу с сотрудниками и профессурой Кембриджского, Оксфордского и Глазговского университетов.

Отрицательные результаты порой не менее важны, чем положительные. Это - именно такой случай, восстанавливающий научную систему в этологии. "Культура" у мух - если бы она существовала - означала бы коренную ошибочность современных представлений об эволюции мозга и культуры. Неясно стало бы, зачем нужен большой мозг. Неясно стало бы и то, почему у более умных животных культура не развилась до сложных форм, заметных с первого взгляда. К счастью, этого не случилось.

Во-вторых, Даншен и компания - именно жулики, псевдоученые. Их "результаты" не выдерживают элементарного статистического анализа и носят явные следы ПОДТАСОВКИ, УМЫШЛЕННОЙ подгонки результатов под желаемые значения. Я уже писал на эту тему когда-то, если кто-то заинтересуется - могу вернуться к этой теме.

Поэтому жаль, что ваши опыты не являются точным повторением их опытов и, таким образом, не могут опровергнуть их полностью. Даншен сможет вновь "достойно" ответить на критику, по-прежнему рекламировать себя во французских СМИ, получать новые гранты и т.д.

И всё же рост этой ветви лженауки, благодаря Вам и Вашим соавторам, приостановлен. Еще раз спасибо за ваши опыты.

-

...современных представлений об эволюции мозга и культуры. Неясно стало бы, зачем нужен большой мозг. Неясно стало бы и то, почему у более умных животных культура не развилась до сложных форм, заметных с первого взгляда.

@

БРАВО! Ваш пост - редчайший случай здесь, на Элементах, когда "узкий" ученый подключает к анализу "широкий", не побоюсь сказать - философский подход. Отдельные психи кричат тут, что философия - вообще псевдонаука. "К счастью, этого не случилось".))) Мало того, что само явление, как таковое, должно быть корректно вставлено в эволюцию, но и представление об этом явлении должно быть не менее корректно вставлено в круг первичных, базовых научных понятий. А это умение - и потребность в нем,- и означает быть философом.-

Немели ерунды, в его посте нет философии, а есть просто очевидная констатация научного факта в рамках общенаучного подхода - "если - то" - "если бы, то было бы". ЕСЛИ-ТО это общенаучный принцип, развиваемый в рамках НАУЧНОЙ ЛОГИКИ, философия к ней как к таковой не имеет отношения.

-

Философия при своей бесполезности помогает посмотреть иначе. А общенаучный принцип, далеко не такой старый. Вот Айзек Нютон алхимией баловался. Если принцип Попера, то...

"Сэр Карл Раймунд По́ппер (нем. Karl Raimund Popper; 28 июля 1902 — 17 сентября 1994) — австрийский и британский философ и социолог. Один из самых влиятельных философов науки XX столетия. Поппер наиболее известен своими трудами по философии науки, а также социальной и политической философии, в которых он критиковал классическое понятие научного метода, а также энергично отстаивал принципы демократии и социального критицизма, которых он предлагал придерживаться, чтобы сделать возможным процветание открытого общества."

Но по Попперу математика не наука.

Тут я думаю, главный принцип, историческое наследие. Со временем люди поняли, что некоторые вещи работают, другие нет. И химия отделилась от поисков философского камня, а медицина от камлание шаманов.

Да и древние греки и римляне до прихода религии по жизни руководились философии. Стоицизм, например, была идеологией высших сословий, он в итоге вошёл в христианство.

Невозможно жить по математике или механике. Нравственные руководства не находятся в области физики кварков или дарвиновской эволюции.-

по Попперу математика не наука.

@

Что такое математика, нет ясности до сих пор. Определений много, но все с изъянцами. Вот короткая статья об этом https://7iskusstv.com/2014/Nomer5/Polotovsky1.php

Например, определение Н.Бурбаки: “Математика есть набор математических структур”. Да уж, не очень далеко отстоит оно от шутливого: "Математика есть вид деятельности, которым занимаются математики".

-

-

Однако финальный вывод о малой важности трудно обнаружимых явлений можно подвергнуть обсуждению с немного неожиданной стороны:

В большинстве случаев культурное наследование воспринимается как более прогрессивная черта, чем наследование генетическое. Оно более интересно и соответствует обыденным представлениям о однонаправленной эволюции от простого к сложному, которые закладывались в нас ещё во времена советских школьних учебников.

Однако можно предположить и другое место для культурной эволюции - как раннее промежуточное звено к эволюции генетической. Попав в некоторый эволюционный шок (например разрушение привычной ему экосистемы или по какой-нибудь другой причине) вид может адаптироваться к новым условиям в основном через культурные механизмы, потому что это значительно быстрее. Потому по мере накопления генетических механизмов адаптации к новым условиям относительная ценность мемов культурной адаптации снижается, а универсальный социально обучаемый мозг при этом страшно дорог. Из мемов в культуре сохраняется лишь малое количество самых самых суперэффектиных и дешёвых, что в свою очередь ведёт к измельчанию и мозга и устанавливается новое равновесие где мозг уже мал размерами и сохраняет лишь малое количество суперэффективных мемов. Однако само наличие даже малого количества таких суперэффективных мемов не даёт разрушиться генетическим комплексам отвечающим за саму возможность социального обучения.

При следующем эволюционном шоке вновь возникает потребность в быстрой адаптации. Пионерными видами такой "сукцессии" становятся те, что в полной мере сохранили способность к социальному обучению, пусть она и играла в их жизни незначительную роль, после чего как сами пионерные виды дают куст новых видов более тупых и генетически приспособленных, тупеют до исходного состояния сами, и помогают видам второго этапа, так и не поумневшим, занять своё место в новой экосистеме.

В такой модели получается, что труднообнаружимая и играющая малую роль в обычной жизни социо-культурная эволюция принципиально важна в некоторых случаях и очень логично и понятно описывается почему она остаётся именно на таком низком уровне не исчезая при этом до конца.

Может быть у мух всего 5-10 мемов социально передаются, которые мы в лабораторных исследованиях не имеем ни малейшего шанса обнаружить, потому что эта культура была просто потеряна мухами при переселении в лабораторию. Какие-нибудь мемы того у каких запахов можно собираться на данной местности. И эти мемы поддерживают работоспособность генного комплекса отвечающего за социальное обучение в природе. Но в случае продолжительного экосистемного кризиса благодаря ним мухи словят в полной мере культурный драйв.

Конечно вся эта модель крайне умозрительна и не имеет пока воспроизведённых природных наблюдений, но как чисто математическая модель вполне себе логична и не позволяет ставить знак равенства между трудной обнаружимостью социального обучения и его неважностью.

P.S. Возможно какой-нибудь палеонтолог будущего, внимательно изучивший размеры мозгов животных первых нескольких миллионов лет после метеоритной катастрофы мог бы что-то такое увидеть. Но пока среди современных видов ничего такого не обнаружится достаточно въедливого и сильного палеонтолога такой проверкой никак не заинтересовать. :)

-

Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня сеть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.

Джордж Бернард Шоу. ироничные цитаты. Узкий специалист узнаёт всё больше о всё меньшем и так до тех пор, пока не будет знать всё ни о чём и ничего обо всём.))). Возможно поэтому при исследованиях постоянно маячит БЕЗРАЗМЕРНАЯ БАДЬЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ. Как повысить эффективность исследований?-

Решающее слово в проблеме изучения возможностей социального обучения могут сказать «Говорящие» животные — птицы и звери, способные подражать звукам человеческой речи, а, возможно, — и способные к осознанному общению с человеком. Известен СПОСОБ ЮРИЯ ПАВЛОВА ОБУЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ НАВЫКАМ ЗВУКОВОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ.

https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_2003118928_20041227_A_RU/

1. Способ обучения животных навыкам звуковой человеческой речи, характеризующийся тем, что обучаемых животных помещают совместно с животным-наставником, ранее приобретшим навыки звуковой человеческой речи и создают реальную жизненную ситуацию, требующую произнесения изучаемого слова... .

Животных-наставников сейчас полно в интернете - "Говорящие коты! Лучшая подборка года."

Вполне возможно и подкорректировать породы домашних животных с соответствующим голосовым аппаратом. Смогут ли питомцы со словарным запасом около 100 слов окупить затраты и даже принести прибыль? Здесь конечно нужен свой Маск - изобретатель, новатор, инвестор, миллиардер 💰. Который показал как уйти от рабства грантов.-

Жако Алекс, или — африканский серый попугай, стал предметом научных обсуждений и изысканий в течение тридцати лет. Эксперимент с животным проводился доктором наук Айрин Пепперберг (I. Pepperberg) в университете Аризоны, а затем в Гарвардском и Брандейс университетах.

Эффективность социального обучения животных по способу Юрия Павлова может существенно возрасти.

В соответствии с самоподдерживающейся коэволюцией мозга, социального обучения и культуры, пополнение словарного запаса домашних животных с навыками звуковой человеческой речи возможно будет на основе по сути социального обучения с участием людей и развития культуры, с использованием интернета. Причем нейробиологам животные с навыками звуковой человеческой речи необходимы для исследований социального обучения и мозга.-

Возможно организовать конкурсы и выставки-продажи молодых говорящих животных. При чем, участвующие в конкурсах студенты, могут накапливать все больший словарный запас своих говорящих животных - домашних питомцев.

В результате возможны - исследование способностей говорящих животных к социальному обучению. и подтверждение, что животные не просто пародируют или подражают звукам, а способны логически рассуждать и использовать человеческую речь ситуационно. Причем нейробиологи получают уникальных животных с навыками звуковой человеческой речи для исследований социального обучения и мозга.

-

-

-

Культура у животных

-

10.01.2025У шимпанзе из Боссу обнаружены сильные различия в эффективности колки ореховАлександр Марков • Новости науки

10.01.2025У шимпанзе из Боссу обнаружены сильные различия в эффективности колки ореховАлександр Марков • Новости науки

-

25.03.2024Шмели учатся друг у друга сложным навыкамЕлена Наймарк • Новости науки

25.03.2024Шмели учатся друг у друга сложным навыкамЕлена Наймарк • Новости науки

-

27.03.2023Поведенческие традиции у шмелей основаны на социальном обучении и конформизмеАлександр Марков • Новости науки

27.03.2023Поведенческие традиции у шмелей основаны на социальном обучении и конформизмеАлександр Марков • Новости науки

-

20.03.2023Для тонкой настройки языка танца пчелам требуется социальное обучениеАлександр Марков • Новости науки

20.03.2023Для тонкой настройки языка танца пчелам требуется социальное обучениеАлександр Марков • Новости науки

-

01.12.2021Какаду Гоффина понимают, какие орудия нужны им и их товарищамЕкатерина Диффинэ • Новости науки

01.12.2021Какаду Гоффина понимают, какие орудия нужны им и их товарищамЕкатерина Диффинэ • Новости науки

-

24.05.2021Новые эксперименты не подтвердили способность дрозофил к социальному обучениюАлександр Марков • Новости науки

24.05.2021Новые эксперименты не подтвердили способность дрозофил к социальному обучениюАлександр Марков • Новости науки

-

20.04.2020Сообразительность снижает риск вымирания у птицАлександр Марков • Новости науки

20.04.2020Сообразительность снижает риск вымирания у птицАлександр Марков • Новости науки

-

09.10.2019Острова Кермадек — место культурного обмена у горбатых китовОльга Филатова • Новости науки

09.10.2019Острова Кермадек — место культурного обмена у горбатых китовОльга Филатова • Новости науки

-

23.09.2019Спад численности гавайских цветочниц привел к упрощению их песниАнтон Морковин • Новости науки

23.09.2019Спад численности гавайских цветочниц привел к упрощению их песниАнтон Морковин • Новости науки

-

01.07.2019За 3000 лет у чернополосых капуцинов сменилось несколько поколений каменных орудийАлександр Марков • Новости науки

01.07.2019За 3000 лет у чернополосых капуцинов сменилось несколько поколений каменных орудийАлександр Марков • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Дизайн эксперимента по выявлению у дрозофил способности к копированию выбора полового партнера. Опыт проводится в пробирке, разделенной на два отсека прозрачной перегородкой (в контрольных опытах перегородка непрозрачная). В один отсек (Demonstration tube) помещается самка-демонстратор с двумя самцами, окрашенными в разные цвета при помощи специальной флуоресцентной пудры. Во втором отсеке (Observation tube) сидит самка-наблюдатель. После того, как самка-демонстратор спарится с одним из самцов, к самке-наблюдателю тоже подсаживают двух разноцветных самцов и смотрят, кого она выберет. Рисунок из обсуждаемой статьи в Animal Behaviour