Одномерный бильярд

Задача

Легкий шар массы m расположен между стенкой и тяжелым шаром массы M. В этой задаче шары могут двигаться только в одном измерении: либо к стенке, либо от нее. Тяжелый шар толкнули по направлению к стенке. Сколько в этой системе произойдет столкновений (со стенкой и между шарами), если: а) M = m; б) M = 100·m? в) Попробуйте посчитать число соударений в общем случае, когда M = 100N·m. (Все соударения мгновенные и абсолютно упругие.)

Подсказка 1

Все соударения в нашей системе упругие. Это означает, что когда сталкиваются два шара, то сохраняется их суммарный импульс и суммарная энергия, а когда маленький шарик врезается в стенку, то он отскакивает от нее с той же скоростью в противоположную сторону (то есть меняется знак вектора скорости, но не его длина). При каждом соударении скорости шаров меняются в соответствии с этими двумя законами. Поэтому можно проследить, как изменяется скорость шаров во время очередного столкновения их друг с другом. В пункте а) это сделать совсем несложно, в остальных пунктах придется посчитать.

Подсказка 2

Можно подойти к решению и немного с другой стороны: не вычислять явно, как меняются скорости шаров при столкновениях, а «качественно» проследить за динамикой этой системы. Сделать это можно, например, так. В любой момент времени положение каждого шара задается одним числом — расстоянием от центра шара до стенки (можно даже пренебречь размерами шаров и считать их материальными точками). Пусть x — расстояние от большего шара до стенки, y — расстояние от меньшего шара до стенки. Тогда состояние системы можно изобразить точкой (х, у) на координатной плоскости (эта плоскость является конфигурационным пространством для нашей системы). У нас всегда x ≥ 0, y ≥ 0 и x ≥ y, поэтому эта точка лежит в остром угле между положительным направлением оси Ox и прямой x = y. Когда шары двигаются, то одновременно двигается и точка в конфигурационном пространстве. Проблема в том, что её движение не очень просто описать. Оказывается, что если сделать масштабирование по координатам и рассматривать точку ![]() , то её движение в соответствующем угле будет подчиняться правилу «угол падения равен углу отражения». Поэтому изучать её движение гораздо удобнее.

, то её движение в соответствующем угле будет подчиняться правилу «угол падения равен углу отражения». Поэтому изучать её движение гораздо удобнее.

Решение

а) В этом случае шары имеют одинаковую массу, поэтому называть их «легким» и «тяжелым», наверное, не очень правильно. Но мы все-таки будем их называть именно так, имея в виду, что легкий шар располагается между тяжелым и стенкой.

Итак, тяжелый шар покатился в сторону стенки. По пути он столкнется с легким шаром и, поскольку массы шаров одинаковы, остановится. А легкий шар покатится к стенке с той же скоростью. Затем он врежется в стенку и покатится обратно; скорость при этом не изменится (только её направление). Наконец, он налетит на тяжелый шар и остановится, а тяжелый шар покатится прочь от стенки. После этого никаких столкновений уже не будет. Значит, если массы шаров равны, то будет всего три столкновения.

Пункт б) и частично пункт в) (для небольших N) можно попробовать решить «в лоб», особо не задумываясь. Например, можно выбрать какую-нибудь начальную скорость и какое-нибудь расположение шаров и запрограммировать несложную процедуру, которая бы вычисляла скорости шаров после столкновений, исходя из законов сохранения:

В этой системе количество соударений не зависит от начальной скорости тяжелого шара (нестрого это можно пояснить аналогией с ускоренной или замедленной перемоткой видеозаписи всего процесса: для любой начальной скорости шара мы можем так подобрать скорость перемотки, чтобы шары в разных записях двигались одинаково). Условие окончания работы программы будет такое: скорость тяжелого шара направлена от стенки и больше скорости легкого шара после последнего соударения. Проблема такого «экспериментального» подхода может быть следующей: уже при сравнительно небольших N массы шаров будут отличаться в очень большое число раз (например, при N = 10, отношение масс будет 10010 = 1020 = 100 000 000 000 000 000 000), что приведет к быстрому накоплению ошибки в вычислениях.

Можно, как было сказано в первой подсказке, вывести формулы, выражающие изменение скоростей шаров после соударений, и из них уже вывести точный ответ. Для этого придется решать систему уравнений, которую задают законы сохранения в момент соударения шаров. Это довольно скучно и не очень интересно, поэтому, чтобы избежать решения системы в явном виде, мы пойдем путем, который намечен во второй подсказке. Так, возможно, будет немного дольше, но зато нагляднее и с картинками.

Как уже было сказано в подсказке, мы с каждым положением шаров отождествляем точку P в конфигурационном пространстве. Если тяжелый шар находится на расстоянии x от стенки, а легкий — на расстоянии y, то точка P имеет координаты ![]() . Так как y ≤ x, то эта точка всегда расположена в остром угле, образованном положительным направлением оси Ox и прямой

. Так как y ≤ x, то эта точка всегда расположена в остром угле, образованном положительным направлением оси Ox и прямой ![]() . Откуда берется эта прямая? Если y = x, то точка Р имеет координаты

. Откуда берется эта прямая? Если y = x, то точка Р имеет координаты ![]() , то есть ордината этой точки получается из её абсциссы умножением на

, то есть ордината этой точки получается из её абсциссы умножением на ![]() — в полном соответствии с уравнением прямой. На рисунке 1 показано начальное расположение этой точки (x0 и y0 — начальные координаты шаров).

— в полном соответствии с уравнением прямой. На рисунке 1 показано начальное расположение этой точки (x0 и y0 — начальные координаты шаров).

Когда тяжелый шар начнет двигаться (и до первого столкновения c легким шаром), легкий шар будет покоиться, то есть координата y у него не меняется. Значит, в этот промежуток времени точка Р двигается горизонтально, вдоль оси Ох. Когда шары столкнутся, легкий шар приобретет скорость большую, чем тяжелый. Это можно понять, глядя на законы сохранения (ну, или хотя бы можно прикинуть, что раз после столкновения легкий шар останется между тяжелым и стенкой, то его скорость точно будет не меньше, чем скорость тяжелого). Поэтому с момента контакта между шарами и до столкновения легкого шара со стенкой точка P будет двигаться «вниз и влево», постепенно приближаясь к началу координат (рис. 2).

Затем легкий шар отразится от стенки (в этот момент y = 0) и до второго столкновения шаров точка P будет двигаться «вверх и влево». В момент второго столкновения P будет находиться на прямой ![]() , а ее траектория (которая, как мы видим, является ломаной линией) отразится от этой прямой. Дальше движение точки Р будет продолжаться в том же духе. При этом, как было сказано во второй подсказке, все отражения будут «зеркальными». (Или «бильярдными», как кому больше нравится. Традиционно системы, в которых отражения происходят по закону «угол падения равен углу отражения» в математических статьях называют бильярдами.) Что касается отражения от положительной части оси Ох, то это почти очевидно. А вот факт, что отражения от прямой

, а ее траектория (которая, как мы видим, является ломаной линией) отразится от этой прямой. Дальше движение точки Р будет продолжаться в том же духе. При этом, как было сказано во второй подсказке, все отражения будут «зеркальными». (Или «бильярдными», как кому больше нравится. Традиционно системы, в которых отражения происходят по закону «угол падения равен углу отражения» в математических статьях называют бильярдами.) Что касается отражения от положительной части оси Ох, то это почти очевидно. А вот факт, что отражения от прямой ![]() тоже подчиняются этому закону, сложнее, и мы примем его на веру, не доказывая.

тоже подчиняются этому закону, сложнее, и мы примем его на веру, не доказывая.

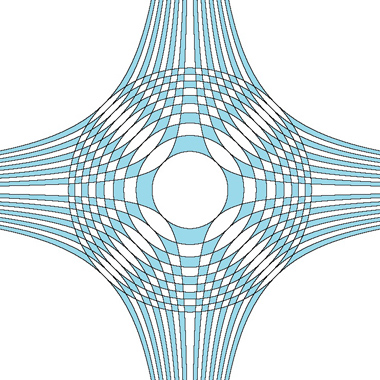

Теперь можно переформулировать нашу задачу. Всё свелось к исследованию «бильярдного» движения точки в остром угле. Причем изначально точка двигалась параллельно одной из сторон угла. Вопрос, на который теперь надо найти ответ, такой: сколько раз эта точка отразится от сторон этого угла? Честно говоря, пока нельзя исключать и такого варианта, что точка будет бесконечно болтаться внутри угла (это соответствует тому, что и столкновений будет бесконечно много). Но, к счастью, такой ситуации быть не может. Сейчас мы увидим, почему. Важнейшую роль здесь играет именно то, что все отражения зеркальные. Это позволяет «развернуть» угол, как показано на рисунке 3.

При этом траектория точки Р распрямится и станет просто параллельной оси Ох. А отражений будет столько же, сколько раз эта прямая пересечет выходящие из начала координат лучи. Если угол равен α, то таких лучей будет ![]() (квадратные скобки обозначают целую часть числа

(квадратные скобки обозначают целую часть числа ![]() , то есть наибольшее целое число, которое меньше

, то есть наибольшее целое число, которое меньше ![]() ). Это хорошо видно из рисунка 4.

). Это хорошо видно из рисунка 4.

![Рис. 4. Подсчет числа числа пересечений (которое равно числу отражений луча от сторон исходного угла): на этом рисунке α = 16° = 4π/45, поэтому [π/α] = [45/4] = 11](images/problems/billiards_fig4_600.gif)

Рис. 4. Подсчет числа числа пересечений (которое равно числу отражений луча от сторон исходного угла): на этом рисунке α = 16° = ![]() , поэтому

, поэтому ![]() =

= ![]() = 11

= 11

В нашей задаче тангенс угла α равен ![]() , то есть 10–N. Значит, число столкновений будет равно

, то есть 10–N. Значит, число столкновений будет равно ![]() .

.

Послесловие

В решении получен точный ответ на поставленную задачу: число соударений в рассматриваемой нами системе равно наибольшему из целых чисел, которые не превосходят числа ![]() . Присмотримся к этому числу повнимательнее. Во-первых, число 10–N даже при небольших N уже мало, а при больших N это число очень близко к нулю. Во-вторых, вблизи нуля функцию arctg(x) можно разложить в ряд Тейлора:

. Присмотримся к этому числу повнимательнее. Во-первых, число 10–N даже при небольших N уже мало, а при больших N это число очень близко к нулю. Во-вторых, вблизи нуля функцию arctg(x) можно разложить в ряд Тейлора: ![]() . Из этой формулы видно, что когда х очень мал, то arctg(x) отличается от х на совсем маленькую величину (важно, что она не просто мала, а очень мала даже по сравнению с х). Поэтому можно приближенно считать, что arctg(x) ≈ x, а погрешность такого округления очень мала. Например, при x = 10–6 ошибка при таком «округленном» вычислении арктангенса будет меньше чем 10–18 = 0,000000000000000001. Значит, arctg(10–N) ≈ 10–N, и поэтому

. Из этой формулы видно, что когда х очень мал, то arctg(x) отличается от х на совсем маленькую величину (важно, что она не просто мала, а очень мала даже по сравнению с х). Поэтому можно приближенно считать, что arctg(x) ≈ x, а погрешность такого округления очень мала. Например, при x = 10–6 ошибка при таком «округленном» вычислении арктангенса будет меньше чем 10–18 = 0,000000000000000001. Значит, arctg(10–N) ≈ 10–N, и поэтому ![]() . А это число почти равно числу, составленному из первых N + 1 цифр числа π. В предыдущем предложении не случайно написано «почти». В принципе, может возникнуть ошибка на 1, вызванная округлением числа. Однако более детальный анализ показывает, что такая ошибка исключена и от слова «почти» можно избавиться. Во всех подробностях полное доказательство этого факта описано (по-английски) в статье Григория Гальперина, который, по всей видимости, и является автором этой задачи.

. А это число почти равно числу, составленному из первых N + 1 цифр числа π. В предыдущем предложении не случайно написано «почти». В принципе, может возникнуть ошибка на 1, вызванная округлением числа. Однако более детальный анализ показывает, что такая ошибка исключена и от слова «почти» можно избавиться. Во всех подробностях полное доказательство этого факта описано (по-английски) в статье Григория Гальперина, который, по всей видимости, и является автором этой задачи.

В итоге, наряду с иглой Бюффона, разобранная в задаче система дает еще один «экспериментальный» способ вычисления числа π. На этот раз он даже абсолютно точный. Жалко лишь, что этот эксперимент нельзя реализовать на практике... Но зато решение отлично иллюстрирует идею перехода к конфигурационному пространству, исследуя которое можно многое понять и про исходную систему. О важности этой идеи говорит хотя бы то, что с определения конфигурационного пространства (или, как его еще называют, фазового пространства), по сути, начинается классический учебник В. И. Арнольда «Обыкновенные дифференциальные уравнения».

-

Есть вариант решения:

Получаем рекуррентное соотношение для суммы проекций скоростей шаров после соударения Vn+2=2CVn+1-Vn

решение этого уравнения Vn=D*cos(n*phi), где tg(phi)=sqrt(1-c*c)/c,

c=(k-1)/(k+1), k=M/m

Откуда получается ответ:

N=целая часть от (pi/(2*Arctg(2*sqrt(k)/(k-1)))

Кому интересны подробности пишите y-shitkov@yandex.ru

Последние задачи

Рис. 1. Переход от системы шаров к конфигурационному пространству, начальное положение шаров