Удодова гигиена

Задача

Удод (Upupa epops) — очень красивая птица с оранжевым хохолком, длинным изогнутым клювом и широкими черно-белыми крыльями, которые делают его в полете похожим на бабочку. Если вы его не видели, то наверняка хотя бы слышали глухое «уп-уп-уп» или «у-ду-ду», за которые ему и дали латинское и русское название. Однако, например, в словенском языке его именуют smrdokavra — от smrdeti «вонять» и диалектного kavra «ворона». Народные украинские названия удода — смердюха, воняк; сербские — смрдуль, смрдель.

Подпортил репутацию удоду исходящий из его гнезда неприятный запах (ощутимый иногда за десятки метров): копчиковая железа самки и птенцов выделяет дурно пахнущий секрет (обычно у птиц секрет копчиковой железы не пахнет и используется для смазывания перьев). При нападении хищника птицы обдают обидчика струей фекалий, смешанных с этим секретом. Кроме того, родители, в отличие от синиц (см. картинку дня Синица-ассенизатор), не выносят птенцовый помёт из гнезда, равно как и остатки пищи. И гнездятся удоды в нишах, дуплах, полостях, где создается теплый и влажный микроклимат, благоприятный для размножения бактерий (рис. 1).

В такой антисанитарной обстановке хорошо бы защитить яйца от попадания в них патогенных бактерий. У большинства птиц первым барьером на пути микроорганизмов к эмбриону в яйце служит кутикула — тонкая пленка (чаще всего органическая), покрывающая скорлупу. Но яйца удода лишены кутикулы. Более того, помимо пор на скорлупе заметно большое количество ямок, которые занимают до 42% ее поверхности.

Как же удоды предотвращают проникновение в яйцо патогенов?

Подсказка 1

В гнездовой период выделения копчиковой железы у самки меняют цвет с белого на коричневый и становятся более вязкими и обильными (и вонючими).

Подсказка 2

Насиживает кладку только самка. Если предотвратить выделение секрета ее копчиковой железы, успех вылупления птенцов снижается.

Подсказка 3

Подумайте, для чего могут служить углубления на поверхности скорлупы.

Подсказка 4

Обратите внимание на цвет яиц в гнезде.

Решение

Секрет копчиковой железы размножающихся самок удода содержит большое количество симбиотических бактерий — энтерококков Enterococcus faecalis. Они выделяют антибиотики — пептиды бактериоцины, сдерживающие рост близкородственных штаммов бактерий. Самка смазывает скорлупу свежеотложенных яиц секретом копчиковой железы (рис. 2), и он удерживается в ямках на скорлупе (криптах).

Рис. 2. Кладка удода, в которой заметна разница в цвете скорлупы последнего яйца (светло-голубое) и отложенных раньше (бежевые). На яйцах заметны также темные пятна, возникшие при обмазывании секретом копчиковой железы. Фото из статьи M. Martin-Vivaldi et al., 2009. Seasonal, sexual and developmental differences in hoopoe Upupa epops preen gland morphology and secretions: Evidence for a role of bacteria

Крипты есть только у удода, они округлые, диаметром 20–30 мкм и занимают от 25 до 42% поверхности скорлупы. Ученые обнаружили, что вскоре после откладывания яиц большинство крипт заполняется рыхлым материалом, содержащим энтерококки (рис. 3). Успех вылупления положительно связан с плотностью бактерий в секрете копчиковой железы и на яичной скорлупе.

Рис. 3. Поверхность скорлупы яиц удода под электронным микроскопом: a, b — недавно отложенные яйца (менее 24 часов); c — в конце инкубационного периода, d — пустая крипта с вертикальными стенками и губчатым слоем; e — крипта, заполненная секретом копчиковой железы, в конце инкубационного периода; f — пора, она больше, чем крипты (диаметр 80–120 мкм), и уходит глубже в скорлупу; g, h — бактерии в материале, заполняющем крипты (отмечены стрелками). Фото из статьи M. Martin-Vivaldi et al., 2014. Special structures of hoopoe eggshells enhance the adhesion of symbiont-carrying uropygial secretion that increase hatching success

Удоды могут использовать одно и то же место для размножения из года в год, предпочитая те гнезда, которые содержат старый гнездовой материал. Скорее всего, благодаря этому самки заражаются там полезными штаммами бактерий.

Симбиотические бактерии в составе секрета копчиковой железы обнаружены также у родственного удоду зеленого лесного удода (Phoeniculus purpureus) — это тоже энтерококки, но другого вида — Enterococcus phoeniculicola.

Не исключено также, что выделения копчиковой железы держат под контролем микробов на поверхности яиц и у других птиц. Сравнительное исследование 132 видов птиц выявило положительную связь между относительными размерами копчиковой железы и общей площадью поверхности кладки. То есть на каждое яйцо должно хватить покрытия из секрета копчиковой железы.

Послесловие

Взрослые птицы борются с патогенными микроорганизмами при помощи иммунной системы. Яйцо же ее лишено. При этом оно очень богато питательными веществами (в основном они содержатся в желтке), которые так и манят туда разнообразные микроорганизмы (рис. 4).

Рис. 4. Строение птичьего яйца. Халаза — это извитой жгут из плотного белка, который крепит желток к внутренней подскорлуповой оболочке. Халазы две, они позволяют желтку свободно вращаться таким образом, чтобы зародышевый диск всегда оказывался наверху при любом положении яйца (благодаря этому зародыш всегда близко к наседному пятну родителя и получает больше тепла). Рисунок с сайта commons.wikimedia.org

У большинства птиц первым барьером на пути патогенов служит органическая кутикула с гидрофобными свойствами — не пропуская воду, она не пропускает и патогены, которые успешно переносятся с водой. У некоторых морских птиц поверхность скорлупы (рис. 5) покрыта неорганическим веществом, например солями кальция, которые организуются в наносферы, отталкивающие воду.

Рис. 5. Поверхность скорлупы разных видов птиц под электронным микроскопом: a — совка; b — сизоворонка, c — сизый голубь, d — черный скворец, e — домовый воробей. 1 — в начале инкубации, 2 — в конце инкубации. На поверхности скорлупы видна органическая кутикула (на a-1, d-1, d-2, e-1, e-2), кроме яиц сизоворонки и голубя. Фото из статьи M. Martin-Vivaldi et al., 2014. Special structures of hoopoe eggshells enhance the adhesion of symbiont-carrying uropygial secretion that increase hatching success

Те микроорганизмы, что смогли миновать первый барьер, оказываются перед открытыми воротами в мир яйца — порами. Поры — это тонкие каналы, которые пронизывают скорлупу насквозь. Они служат для газообмена эмбриона, через них поступает кислород, выходит наружу углекислый газ и водяной пар. Но, проникнув через поры, патогены сталкиваются с очередным барьером — подскорлуповыми оболочками (рис. 6). Это похожие на пергамент тонкие волокнистые оболочки (с ними знаком каждый, кто хоть раз чистил вареное яйцо), которые действуют как сети для ловли бактерий (см. главу 6 «Много шума вокруг белка. Война с микробами» из книги Тима Беркхеда «Самая совершенная вещь на свете»). Сеть из волокон свободно пропускает крошечные молекулы газов, но многие микроорганизмы сквозь них пройти не могут.

Рис. 6. Внешняя (B) и внутренняя (C) подскорлуповые оболочки птичьего яйца. Фотографии получены с помощью сканирующего электронного микроскопа. Фото из статьи M. Ma et al., 2016. Natural eggshell membrane as separator for improved coulombic efficiency in air-cathode microbial fuel cells

Те же счастливчики, которым удалось проникнуть и через эти оболочки, сталкиваются с белком. Это самая объемная оболочка яйца, она содержит запас воды для эмбриона и мало питательных веществ, поэтому питаться бактериям здесь нечем. Кроме того, в яичном белке содержится множество разнообразных антимикробных веществ. Если же патогенов слишком много, барьеры могут не справиться, и тогда эмбрион погибает от их наплыва.

У удода, как мы помним, кутикулы нет, но зато он покрывает скорлупу секретом копчиковой железы с антимикробными и гидрофобными свойствами. Копчиковая железа есть только у птиц, она расположена на спинной стороне в основании хвоста и производит секрет, содержащий липиды и воскообразное кожное сало. Во время чистки птица наносит клювом на оперение этот секрет, так как его основная функция — придание гибкости перьям. Маслянистый секрет отталкивает воду, благодаря чему не намокают перья у водоплавающих птиц. Копчиковая железа есть не у всех птиц, она отсутствует у ряда видов бескилевых, дроф, голубей, попугаев, дятлов.

Содержащиеся в секрете копчиковой железы размножающихся самок и птенцов удода энтерококки помогают справляться также с бактериями, поедающими перья (рис. 7). Секрет железы неразмножающихся самок и самцов белый, ничем не пахнет и не содержит бактерий — наверное, им не так важно защищаться от патогенов.

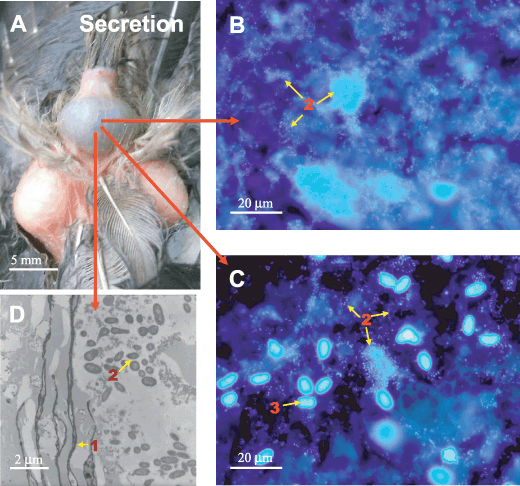

Рис. 7. A — копчиковая железа самки удода, заполненная коричневым секретом; B, С — секрет копчиковой железы от двух размножающихся самок под флуоресцентным микроскопопом с синим фильтром, хорошо видны плотные скопления бактерий (2) и ядра клеток птиц (3); D — секрет размножающейся самки под электронным микроскопом, здесь видны также остатки эпителия (1). Фото из статьи J. J. Soler et al., 2008. Symbiotic association between hoopoes and antibiotic-producing bacteria that live in their uropygial gland

Удод и зеленый лесной удод — на данный момент единственные виды птиц, для которых убедительно доказаны симбиотические отношения с бактериями, живущими в секрете копчиковой железы, и антибиотическая активность этих бактерий, используемая для борьбы с патогенами.

В последние годы появились новые исследования микробиома секрета копчиковой железы разных птиц. Ученые открыли ряд новых видов бактерий. Например, в секрете копчиковой железы индеек обитают коринебактерии нового вида Corynebacterium uropygiale, но у них не обнаружили антимикробной активности, так что неясно, для чего они нужны. Однако сам секрет копчиковой железы индеек все-таки обладает антимикробной активностью против бактерий, разрушающих оперение (они синтезируют фермент кератиназу, разрушающую белок кератин, из которого состоят перья).

Еще один новый вид коринебактерий — Corynebacterium heidelbergense — был выделен из секрета копчиковой железы египетских гусей (Alopochen aegyptiaca), но их роль также пока неясна. Из секрета копчиковой железы американской сипухи (Tyto furcata) выделили бактерии Kocuria tytonicola, из секрета большого пестрого дятла (Dendrocopos major) — два вида того же рода кокурия: K. uropygioeca и K. uropygialis.

А вот исследование микробиома секрета копчиковой железы больших синиц (Parus major) дало уже более интересные результаты. В нем ученые выделили 12 родов бактерий из разных систематических групп, и некоторые из них в экспериментах ограничивали рост бактерий, разрушающих оперение. Однако необходимы дальнейшие исследования.

-

Совсем не представляю, как можно "покрасить" яйцо в копчиковый секрет, твёрдое яйцо твёрдым клювом. Такие вещи удобнее делать контрастными по твёрдости предметами - как кисточкой доску. Или клювом перо. Твердое с мягким. Две твёрдых для успешности такого дела должны уж очень точную форму иметь.

Неужели секрет попадает на скорлупу уже с перьев?

И тут разговор об обороне с помощью струи фекалий, смешанных с этим секретом - выглядит недоговоренным...

Как секрет с копчика попадает в фекалии в существенных количествах??

А если эту смесь удаётся удоду так хорошо приготовить, то не используются ли эти уже смешанные с секретом фекалии для обработке поверхности яиц?

Мне кажется, что измазанными в секрете перьями яйцо не удастся обмазать быстро. А ведь если это антимикробная штука - хорошо бы поспешить...

Последние задачи

Рис. 1. Самка удода в гнезде. Фото с сайта tierpark-goerlitz.de