Магнитное пересоединение

Про астрофизику высоких энергий можно сказать, что эта наука — о том, как разные формы энергии трансформируются в такой вид, который можно наблюдать с Земли в телескопы.

Например, в аккреционных дисках черных дыр (или нейтронных звезд) в излучение превращается гравитационная энергия вещества. Плазма медленно перетекает по аккреционному диску все ближе к черной дыре, теряя гравитационную (потенциальную) энергию и благодаря этому нагреваясь. Энергичные частицы в нагретой плазме начинают излучать, что мы и видим, наблюдая за рентгеновскими двойными. В пульсарах вся энергия берется из вращательного движения нейтронной звезды; механизм их радиоизлучения до конца не понятен, но, по всей видимости, энергия вращения напрямую конвертируется в электромагнитные радиоволны через некоторые экзотические плазменные неустойчивости недалеко от поверхности звезды. В сверхновых второго типа вещество при коллапсе теряет гравитационную энергию. Она затем конвертируется в кинетическую энергию ударной волны, которая постепенно затухает, ускоряя частицы, излучение которых мы и можем наблюдать.

Как можно заметить из этих примеров, у астрофизических систем есть некоторый «резервуар», содержащий большую часть энергии (гравитационное поле, вращение, кинетическая энергия ударной волны и т. д.), которая трансформируется либо напрямую в электромагнитное излучение, либо сперва в энергию заряженных частиц, которые затем излучают (схематически это изображено на рис. 1). В этой задаче мы посмотрим, как можно «извлечь» энергию, хранящуюся в форме магнитного поля.

Чтобы «перекачать» энергию из магнитного поля в частицы, нужно, чтобы магнитное поле совершило работу над частицами. Давайте посмотрим на формулу для силы Лоренца, с которой магнитное поле действует на движущуюся заряженную частицу:

\[F = q\cdot\frac{1}{c}\cdot[\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}],\]где v — вектор скорости частицы, q — ее заряд, а B — вектор магнитной индукции. Произведение в квадратных скобках — векторное, поэтому сила Лоренца всегда направлена перпендикулярно скорости движения частицы. Из-за этого работа, совершаемая магнитным полем, всегда равна нулю.

Это означает, что для совершения работы и, соответственно, выкачивания энергии из магнитного поля, нужно электрическое поле! В хорошо замагниченной плазме, как уже обсуждалось в задаче Северное сияние, частицы движутся по ларморовским орбитам вокруг магнитных силовых линий. В идеальной плазме эти орбиты бесконечно маленькие и частицы везде следуют за магнитными линиями, как бусинки на веревке. Этот эффект называют «вмороженностью» плазмы, и в таком идеальном случае плазма имеет бесконечную проводимость (по сути она является идеальным проводником, где не могут существовать электрические поля).

Рис. 2. Области с противоположно направленными магнитными силовыми линиями в присутствии плазмы могут генерировать электрическое поле

Однако, если изменения магнитного поля происходят на масштабах соизмеримых с ларморовскими орбитами (простейший случай такого изменения поля от +B к −B показан на рис. 2), то из-за конечной проводимости может возникать электрическое поле. Если поперечный размер области изменения магнитного поля равен δ, то величина генерируемого электрического поля равна

\[E \sim D_\eta \frac{B}{c\delta},\]где коэффициент \(D_\eta\), называемый магнитной диффузивностью, является мерой «неидеальности» плазмы в маленьком слое толщиной δ. В идеальном случае с бесконечной проводимостью \(D_\eta = 0\).

Рис. 3. Магнитное пересоединение. Красные и синие стрелки изображают магнитные силовые линии, желтые стрелки показывают направление течения плазмы, а черные стрелки по центру указывают направление электрического поля. Анимация с сайта en.wikipedia.org

Такое электрическое поле способно ускорять частицы, выкачивая энергию из магнитного поля. Это явление называют магнитным пересоединением, схематически оно показано на рис. 3.

Магнитное пересоединение способно очень эффективно извлекать энергию из магнитного поля, нагревая при этом плазму. В частности, ученые предполагают, что магнитное пересоединение отвечает за нагрев плазмы в солнечной короне — области над поверхностью Солнца, где энергия магнитного поля во много раз превышает тепловую энергию плазмы. В этой задаче мы оценим, насколько быстро магнитное пересоединение способно перекачивать энергию, и можно ли с помощью простой игрушечной модели объяснить солнечные вспышки.

Задача

Давайте поближе рассмотрим область магнитного пересоединения, заполненную плазмой (рис. 4). В ней возникает электрическое поле, а выше и ниже области с электрическим полем, которую называют токовым слоем, плазма идеально «вморожена» в магнитные силовые линии, и движется вдоль них. Продольный размер области пересоединения обозначим через \(L\), поперечный — \(\delta\). Можно считать, что плазма втекает с некоторой скоростью \(v_{\mathrm{in}}\) в область пересоединения, нагревается электрическим полем \(E\) и утекает со скоростью \(v_{\mathrm{out}}\), забирая энергию.

Рис. 4. Схема области магнитного пересоединения

Движение частиц до области пересоединения можно описать как дрейф (см. задачу Куда дрейфуют частицы?) со скоростью \(v_{\mathrm{in}} = c \frac{E}{B}\).

Найдите характерное время, за которое происходит магнитное пересоединение. Чему оно равно для солнечной короны? Можно считать, что \(\delta\ll L\sim 0{,}1 R_{\bigodot}\) (где \(R_{\bigodot}\) — радиус Солнца), \(B=100\) Г, число частиц в плазме \(n\sim10^{10}\) см−3, а коэффициент \(D_\eta\sim10^6\) см2/с. Сравните полученное время с характерной длительностью солнечных вспышек (рис. 5).

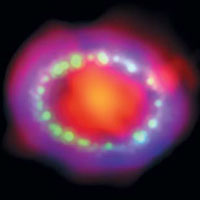

Рис. 5. Пересоединение магнитных силовых линий с последующим всплеском в солнечной короне. Стрелки показывают направление движения плазмы, «вмороженной» в магнитные силовые линии. Изображения получены аппаратом SDO на длине волны 131 Å. Длительность всплеска — несколько минут. Анимация с сайта svs.gsfc.nasa.gov

Подсказка 1

Количество поступающих в область пересоединения плазмы и энергии равна количеству утекающих. При этом большая часть входящей энергии содержится в магнитном поле, а исходящей — в кинетической энергии плазмы.

Подсказка 2

Характерное время пересоединения — это время, за которое плазма преодолевает расстояние \(L\) со скоростью \(v_{\rm in}\).

Решение

Количество втекающей в слой плазмы за единицу времени должно быть равно количеству вытекающей — это условие называется условием непрерывности. В предположении, что плотность плазмы остается постоянной, уравнение непрерывности выглядит следующим образом:

\[ L v_{\rm in} = \delta v_{\rm out}.\]Энергия, которая втекает в слой, заключена в основном в магнитном поле, и ее плотность равна \(B^2/8\pi\). Вытекает энергия в форме кинетической энергии плазмы: \(\rho v_{\rm out}^2/2\). Значит, закон сохранения энергии (в данном случае закон сохранения потока энергии за единицу времени) запишется так:

\[ v_{\rm in}\frac{B^2}{8\pi} L = v_{\rm out}\frac{\rho v_{\rm out}^2}{2}\delta,\]где \(\rho = n m_p\) — плотность плазмы (определяемая в основном массой протонов \(m_p\)). Из этих двух уравнений найдем, что скорость вытекания плазмы \(v_{\rm out}\) не зависит ни от скорости втекания \(v_{\rm in}\), ни от размеров слоя:

\[ v_{\rm out} = \frac{B}{\sqrt{4\pi\rho}}. \]Эта величина называется Альфвеновской скоростью. Она определяет, с какой скоростью распространяются возмущения магнитного поля в замагниченной плазме.

Как говорилось в подсказке, характерное время пересоединения определяется временем, за которое плазма пересекает область с примерным размером \(L\) со скоростью \(v_{\rm in}\):

\[ t \sim \frac{L}{v_{\rm in}}.\]Это то время, за которое основная часть плазмы в области размером \(L\) втекает в слой и участвует в пересоединении. Скорость \(v_{\rm in}\) определяется скоростью дрейфа \(cE/B\), а электрическое поле определяется конечной проводимостью на масштабе слоя \(\delta\): \(E=D_\eta B / c\delta\). Таким образом,

\[ v_{\rm in} = \frac{D_\eta}{\delta}. \]Из уравнения непрерывности найдем, что \(\delta = \sqrt{D_\eta L / v_{\rm out}}\), и, подставив это все в выражение для времени пересоединения, получим:

\[ t = \frac{L}{v_{\rm out}} \left(\frac{Lv_{\rm out}}{D_\eta}\right)^{1/2}. \]Первый множитель этого выражения — это характерное альфвеновское время \(t_A\) (так как \(v_{\rm out}\) равно альфеновской скорости \(v_A\)). Это время, за которое магнитное возмущение распространяется вдоль слоя размером \(L\). Второй множитель, \( S = \frac{L v_A}{D_\eta}\), называется числом Ландквиста (это безразмерная величина). Чем больше это число, тем ближе плазма к идеальному проводнику. В солнечной короне эта величина огромная (убедитесь, подставив числа): \(S\sim 10^{12}\), так как проводимость плазмы пусть и конечная, но очень большая. Альфвеновское время \(t_A\) для короны составляет 10–100 секунд. Соответственно, характерное время пересоединения равно

\[ t = t_A S^{1/2} \sim 10^7\unicode{x2013}10^8~\text{сек}\sim \text{несколько месяцев}.\]Послесловие

Описанная в этой задаче модель называется моделью Свита—Паркера. Она была предложена в конце 1950-х годов для объяснения энергетики наблюдаемых тогда солнечных вспышек (E. N. Parker, 1957. Sweet's mechanism for merging magnetic fields in conducting fluids). Проблема этой модели, как выяснилось, состоит в том, что предсказанное время пересоединения, то есть время, за которое большая часть энергии магнитного поля в петле (рис. 6) перекачивается в частицы, на много порядков больше наблюдаемого времени. В соответствии с моделью Свита—Паркера, как мы получили в задаче, пересоединение должно происходить за много месяцев. В реальности же мы наблюдаем солнечные вспышки и события пересоединения, которые происходят за считанные минуты.

Рис. 6. Корональная магнитная петля на Солнце. Энергия магнитного поля в такой петле во много раз превосходит тепловую энергию плазмы. При взаимодействии таких петель происходит пересоединение магнитных линий, в результате которого энергия, заключенная в магнитном поле, переходит в тепловую. Фото с сайта en.wikipedia.org

В 1960-х годах была высказана идея, что во время пересоединения, при достаточно маленьком сопротивлении (при большом значении числа Ландквиста), может возникать плазменная неустойчивость, которая значительно ускоряет процесс (H. P. Furth et al., 1963. Finite‐Resistivity Instabilities of a Sheet Pinch). В результате этой неустойчивости, которую называют тиринг-неустойчивостью (от англ. tearing — разрывающая), вместо обычных ламинарных токовых слоев, рассматривавшихся в модели Свита—Паркера (см рис. 4) должны возникать так называемые X-точки, куда холодная плазма втекает вместе с магнитным полем, и О-точки (или плазмоиды, магнитные островки), куда уже нагретая плазма вытекает (рис. 7).

Рис. 7. Схема тиринг-неустойчивости с X-точками и плазмоидами. Рисунок из книги B. V. Somov, 2013. Plasma Astrophysics, Part II

Однако эту картину удалось подтвердить лишь в XXI веке (рис. 8), когда магнитогидродинамические симуляции показали, что тиринг-неустойчивость действительно происходит при достаточно большой (но конечной!) проводимости плазмы.

Рис. 8. Магнитогидродинамические симуляции магнитного пересоединения в плазме с высокой проводимостью. Пересоединение переходит из линейной в сильно нелинейную стадию. Линии соответствуют магнитным силовым линиям, цветом показана плотность плазмы (слева) и плотность тока (справа). Рисунки из статей A. Tenerani et al., 2015. Magnetic Reconnection: Recursive Current Sheet Collapse Triggered by «Ideal» Tearing и A. Bhattacharjee et al., 2009. Fast reconnection in high-Lundquist-number plasmas due to the plasmoid Instability

В модели Свита—Паркера характерное время пересоединения \(t\propto \sqrt{S}\), и поэтому при очень больших значениях числа Ландквиста \(S\) (при очень большой проводимости плазмы) пересоединение длится очень долго. Однако тиринг-неустойчивость значительно ускоряет этот процесс и в этом случае время уже не зависит от значения \(S\) при достаточно большой проводимости.

Сейчас астрофизики знают, что магнитное пересоединение совершенно точно происходит на поверхности Солнца и даже вблизи Земли при взаимодействии солнечного ветра с земной магнитосферой (см. видео). Космическими аппаратами, летающими вблизи области пересоединения в магнитосфере, даже были найдены магнитные структуры, напоминающие вышеупомянутые плазмоиды (T. Karlsson et al., 2015. On the origin of magnetosheath plasmoids and their relation to magnetosheath jets)!

За последние два десятилетия в ряде работ магнитное пересоединение было предложено как механизм перекачки магнитной энергии в ультрарелятивистские частицы во многих релятивистских объектах. В частности, гамма-излучение пульсаров, жесткое рентгеновское излучение короны аккреционных дисков рентгеновских двойных и даже излучение джетов блазаров может быть связано именно с этим процессом. Обзор такого рода астрофизических применений пересоединения можно прочитать в статье D. Kagan et al., 2015. Relativistic Magnetic Reconnection in Pair Plasmas and Its Astrophysical Applications.

-

-

Отличный вопрос! Это действительно так, в магнитном поле в вакууме силовые линии действительно являются просто математической абстракцией, с помощью которой удобно думать о динамике поля. Однако в среде, заполненной заряженными частицами (в плазме, например), силовые линии обретают и физический смысл.

Дело в том, что заряженные частицы движутся по ларморовским орбитам перпендикулярно направлению магнитного поля (фактически, вокруг силовых линий). Если величина поля достаточно большая, то такая орбита очень маленькая (в сравнении с размерами области), и частицы ведут себя как бусинки на нитке, только роль нитки играет по сути магнитная силовая линия: т.е. они могут свободно перемещаться вдоль линии, но перпендикулярно их движение ограничено ларморовской орбитой. Это явление, как уже было написано в задаче, называется "вмороженностью" плазмы в магнитное поле. Таким образом силовая линия по сути обретает некий физический смысл.

-

Далее - тем самым непонятен механизм передачи энергии плазме. Потоки плазмы на анимации и на солнечном реальном "кино" - интенсивные, но они ДО пересоединения! Они - одна из причин пересоединения, поскольку они сближают в узкой области лармороводвижущиеся частицы.

Ускоренных потоков по сравнению сравнению с идуцирующими потоками до пересоединения, ни там, ни там - не видно.

Кстати! Яркосветящиеся области, в которых, по всей вероятности, соответствующее сильное энерговыделение НЕ СОВПАДАЮТ с областью пересоединения (см. "кино" с Солнцем) . Яркими являются все нижние дуги, области которых весьма далеки от "точки" пересоединения.

Далее: в классических учебниках по плазме выделены кажется 4 механизма возникновения эл.токов: (1) из-за движения частиц в неоднородном по модулю магнитном поле, (2) из-за кривизны магнитного поля, (3) диффузионный механизм разделение зарядов и возникновения токов и (4) термодиффузионный. По порядку величины все эти механизмы друг-другу не уступают (т.к. концентрации частиц просто одинаковые, а характерные длины в каждом случае не сильно отличаются).

Вами же (вслед за традицией) эти 4 механизма из учебников не обсуждаются и не проверяются, а утверждается непонятный механизм пересоединения...

Как же быть? В 4-х предлагаемых механизмах из учебников физика явления, появления токов, понятна. В странном механизме пересоединения - непонятна... Как быть?..

Почему не обсуждаются известные ИЗ УЧЕБНИКОВ механизмы вообще? Какова физика ускорения (а есть ли оно?..) при пересоединении?

Солнце и солнечная атмосфера

-

21.07.2020Портрет хромосферыВасилий Деревянко • Картинки дня

21.07.2020Портрет хромосферыВасилий Деревянко • Картинки дня

-

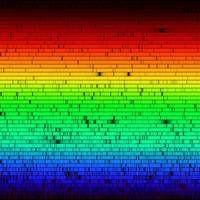

20.06.2020Солнечный спектрВасилий Деревянко • Картинки дня

20.06.2020Солнечный спектрВасилий Деревянко • Картинки дня

-

01.06.2020Магнитное пересоединениеАйк Акопян • Задачи

01.06.2020Магнитное пересоединениеАйк Акопян • Задачи

-

27.05.2020Сесилия Пейн — хозяйка звездной кухниАлексей Левин • Новости науки

27.05.2020Сесилия Пейн — хозяйка звездной кухниАлексей Левин • Новости науки

-

21.05.2020Как заполнялась таблица МенделееваДмитрий Вибе • Библиотека • «Природа» №4, 2019

21.05.2020Как заполнялась таблица МенделееваДмитрий Вибе • Библиотека • «Природа» №4, 2019

-

19.03.2020Почему светят звёзды?Павел Амнуэль • Библиотека • «Наука и жизнь» №1, 2020

19.03.2020Почему светят звёзды?Павел Амнуэль • Библиотека • «Наука и жизнь» №1, 2020

-

10.02.2020Миссия Solar OrbiterАнастасия Стебалина • Картинки дня

10.02.2020Миссия Solar OrbiterАнастасия Стебалина • Картинки дня

-

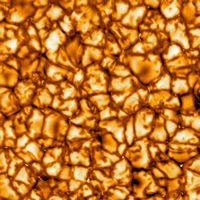

01.02.2020Солнечные гранулыАнастасия Стебалина • Картинки дня

01.02.2020Солнечные гранулыАнастасия Стебалина • Картинки дня

-

30.08.2019Белые карлики в одиночестве живут дольше, но скучнее, чем в парахАлексей Левин • Новости науки

30.08.2019Белые карлики в одиночестве живут дольше, но скучнее, чем в парахАлексей Левин • Новости науки

-

08.05.2019Замечательная книга о КосмосеАнатолий Черепащук • Рецензии

Последние задачи

Рис. 1. Как астрофизические объекты излучают?