Куда дрейфуют частицы?

Задача

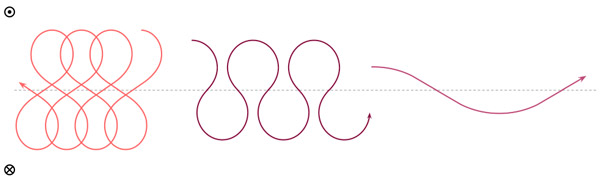

Постоянное магнитное поле действует на движущиеся заряженные частицы специфическим образом. Оно не ускоряет и не замедляет их, а только отклоняет вбок. Особенно просто это изобразить, если скорость частицы перпендикулярна направлению магнитного поля, как на рис. 1. Здесь положительно заряженная частица движется в плоскости рисунка, а магнитное поле перпендикулярно этой плоскости и направлено на нас. Если поменять направление поля на обратное (то есть поле направлено от нас), то частица будет закручиваться в другую сторону.

Когда магнитное поле однородно, то есть одинаково по направлению и величине везде в плоскости рисунка, траектория частицы имеет вид окружности. Чем сильнее магнитное поле, тем больше поворачивающая сила, а значит, тем меньше радиус этой окружности. Если взглянуть на эту ситуацию издалека, то нам будет казаться, что частица практически стоит на месте. Она, конечно, нарезает мелкие круги, двигаясь по маленькой окружности, но в целом эта окружность неподвижна. Магнитное поле словно обездвиживает запущенные в него заряженные частицы с точки зрения далекого наблюдателя.

Однако ситуация меняется в неоднородном магнитном поле. Оно по-прежнему не изменяет скорость частицы, а лишь закручивает ее траекторию, но только кривизна теперь непостоянна. Поэтому траектория уже не замыкается в точную окружность, а начинает описывать загогулины. И далекому наблюдателю тогда будет казаться, что частица в среднем куда-то смещается, или, на языке физики, дрейфует.

Рассмотрим неоднородное магнитное поле специального вида (рис. 2). Здесь оно по-прежнему перпендикулярно плоскости рисунка, но только его величина меняется с расстоянием: Bz = c·y. Получается, что на средней линии рисунка магнитное поле нулевое, в верхней половине поле направлено на нас, а в нижней — от нас, и в обоих случаях поле усиливается при удалении от разделительной линии.

Рис. 2. Магнитное поле, направленное по оси z, сила которого линейно зависит от координаты y. Выше разделительной линии поле направлено на нас, ниже — от нас. Величина поля условно передана градациями серого

Нарисуйте траектории заряженных частиц, запущенных в такое поле в разных его точках. Выясните, в какую сторону будут дрейфовать эти частицы и как скорость дрейфа зависит от места впуска частицы. Скорости частиц считайте одинаковыми.

Подсказка 1

Начните с частицы, которая влетает в такое поле где-то в верхней его половине со скоростью, направленной вдоль оси x. Раз поле направлено на нас, траектория будет заворачивать вниз, к разделительной линии. Но там поле ослабевает, и траектория там будет поворачиваться менее круто. Интуитивно понятно, что дальнейшая судьба траектории зависит от того, пересечет частица разделительную линию или нет, — ведь в поле, направленном от нас, она будет поворачиваться в другую сторону. Попробуйте нарисовать разные варианты траектории в зависимости от того, пересекла траектория среднюю линию или нет. Не упустите из виду и зеркальную симметрию этой задачи.

Подсказка 2

Если вам трудно рисовать плавно распрямляющуюся траекторию, начните с варианта попроще, как на рис. 3. Здесь тоже есть разделительная линия, выше которой поле направлено на нас, а ниже — от нас, но только в каждой половине поле однородно. Поведение частицы в однородном поле мы знаем, поэтому будет нетрудно нарисовать траекторию частицы таком поле.

Рис. 3. Упрощенная задача с двумя областями однородного поля

Этот прием можно использовать и для случая, когда частица не пересекает разделительную линию. Надо лишь нарисовать две области, в которых поле направлено на нас, но имеет разную напряженность.

Решение

Если траектория частицы не пересекает разделительную линию, то траектории частиц, запущенных в разных точках, выглядят, как на рис. 4. Метод их рисования прост: траектория закручивается сильнее там, где сильнее поле. Обратите внимание на две вещи. Во-первых, во всех вариантах частица с положительным зарядом дрейфует налево. Это справедливо и выше, и ниже разделительной линии из-за симметрии задачи. Во-вторых, чем дальше частица от разделительной линии, тем медленнее она дрейфует. Далеко от средней линии поле очень сильно, поэтому радиус окружности маленький, а значит, частица не улетает далеко и «прощупывает» области с практически одинаковым полем. Ее траектория — почти что замкнутая окружность, и она лишь чуть-чуть смещается вбок на каждом обороте. Напротив, если траектория проходит близко к средней линии, то радиус кривизны велик, и частица то улетает достаточно далеко, то приближается очень близко к середине. Ее траектория сильно отличается от окружности, поэтому на каждом цикле она сдвигается вбок очень сильно.

Рис. 4. Движение частицы с положительным зарядом в том случае, если ее траектория не пересекает разделительную линию

В случае, когда траектория пересекает среднюю линию, появляется новая возможность: частица может дрейфовать как налево, так и направо (рис. 5). Всё зависит от того, в каком именно месте пересекается средняя линия относительно верхней точки траектории.

Рис. 5. Варианты движения частицы, когда ее траектория пересекает разделительную линию

Послесловие

Описанный в задаче вариант дрейфа частицы в неоднородном магнитном поле называется градиентным дрейфом. Для случая, когда траектория не сильно отличается от окружности (как на рис. 4 вдали от линии), формула для скорости этого дрейфа имеет простой вид:

Здесь ![]() — это градиент модуля магнитного поля, то есть вектор, направленный в ту сторону, в которую поле усиливается. В нашем примере он направлен вверх и вниз прочь от разделительной линии. Видно, что чем больше поле, тем сильнее оно «зажимает» частицу и тем медленнее получается дрейф.

— это градиент модуля магнитного поля, то есть вектор, направленный в ту сторону, в которую поле усиливается. В нашем примере он направлен вверх и вниз прочь от разделительной линии. Видно, что чем больше поле, тем сильнее оно «зажимает» частицу и тем медленнее получается дрейф.

Градиентный дрейф — это лишь одно из множества дрейфовых явлений, которые возникают при движении заряженной частицы в сложных полях. Магнитное поле с искривленными силовыми линиями, скрещенные электрические и магнитные поля, сила тяжести, поля, меняющиеся во времени, — всё это тоже вызывает соответствующий дрейф заряженных частиц. Ну а когда эти эффекты присутствуют одновременно, картина движения частиц может оказаться очень нетривиальной, что придает этой задаче богатство и глубину. Некоторое введение в эту тему можно найти в лекции Движение частиц в магнитном поле, которая читается на кафедре физики плазмы в НГУ.

Чтобы не казалось, будто бы это чисто академическая задача, приведем два реальных физических примера, где эти вопросы играют важнейшую роль. Во-первых, это поведение плазмы в токамаке и других магнитных ловушках, предназначенных для термоядерной энергетики. В них плазму — газ заряженных частиц — запускают в сложное внешнее магнитное поле. Плазма движется, текут токи, они искажают внешнее магнитное поле и, в виде обратной связи, влияют на собственное движение. Разобраться с дрейфом частиц, а значит, и с поведением плазмы в этой ситуации — одна из сложнейших задач, которую предстоит решить на пути к успешной термоядерной энергетике.

Второй пример — космический. Космос — как далекий, так и близкий — наполнен магнитными полями и заряженными частицами. Можно сказать, что природа постоянно ставит многочисленные эксперименты по поведению заряженных частиц в магнитных полях самых разных конфигураций. Магнитные поля с дрейфующими в них частицами присутствуют и вблизи Земли. Радиационные пояса ван Аллена, опоясывающие планету, — это надолго застрявшие в дрейфе заряженные частицы. Они создают токи вокруг Земли, порождают полярные сияния, а также создают проблемы для пилотируемой космонавтики.

-

Так и хочется спросить: Как будут вести себя электроны в металле, помещенном в градиентное магнитное поле? Не превратятся ли тепловые "метания" в упорядоченное движение? Не станет ли магнитное поле тем самым "Демоном Максвелла"? Заранее спасибо.

-

а почему "тепловые "метания" должны во что-то превращаться? Этот компонент таким же и останется, если температура не изменится. Наличие или отсутствие магнитного поля на него не влияет.

-

А потому, что в решении сказано: любая начальная скорость приводит к дрейфу частиц в одном и том же направлении (по крайней мере если поле везде одного знака). Если длина свободного пробега электрона в металле больше чем диаметр "петли", которую описывает электрон, то электрон между столкновениями с кристаллической решеткой будет сносить в одном и том же направлении, а значит появится электрический ток.

-

-

Последние задачи

Рис. 1. В однородном магнитном поле заряженная частица, движущаяся перпендикулярно полю, крутится по окружности. Чем сильнее поле при той же скорости частицы, тем меньше радиус окружности. На обеих картинках поле направлено на нас, но слева поле сильнее, чем справа