Культура у животных — не редкий курьез, а вездесущее явление

Культура, понимаемая как устойчивое наследование поведенческих признаков путем социального обучения, уже лет 70 как не считается уникальной особенностью человека. В последние два десятилетия в изучении культуры животных наблюдается быстрый прогресс, связанный с разработкой новых экспериментальных методов и масштабными проектами по наблюдению за дикими животными в природе. Выяснилось, что культурные явления чрезвычайно широко распространены у млекопитающих, птиц, рыб и даже некоторых беспозвоночных. Культурные традиции животных охватывают разные виды поведения от сезонных миграций и добычи пропитания до звуковой коммуникации и выбора брачных партнеров. Растущее понимание роли культуры в жизни животных требует пересмотра некоторых положений эволюционной теории и поведенческой экологии. Становится ясно, что при планировании природоохранных мер нужно заботиться о сохранении не только генетического, но и культурного разнообразия животных.

Слово «культура» в зависимости от контекста может нести разный смысл, порой довольно расплывчатый. Биологи, однако, называют культурой нечто вполне конкретное: совокупность неврожденных способов поведения (поведенческих традиций), которые передаются путем социального обучения от одних особей к другим, в том числе от старших к молодым, и благодаря этому сохраняются в ряду поколений (см.: Ж. И. Резникова, 2009. Социальное обучение у животных; Дрозофилы учатся друг у друга и хранят культурные традиции, «Элементы», 03.12.2018).

В опубликованной недавно в журнале Science обзорной статье Эндрю Уайтена (Andrew Whiten) из Сент-Эндрюсского университета, крупного специалиста по культуре животных вообще и шимпанзе в частности, рассмотрена история, современное состояние и дальнейшие перспективы этой быстро развивающейся области науки.

1. Открытие культуры у животных

Еще в первой половине XX века было принято считать, что культура и культурная эволюция — чисто человеческие особенности, отличающие человека от всех остальных животных. Ситуация начала меняться в середине прошлого столетия в основном благодаря трем открытиям. Первое — знаменитая история с английскими синицами, которые научились открывать молочные бутылки, чтобы добраться до сливок. Потом этот навык из одного или немногих центров быстро распространился по обширной территории (J. Fisher, R. A. Hinde, 1949. The opening of milk bottles by birds). Второе — не менее знаменитая история с японскими макаками, научившимися мыть бататы (M. Kawai, 1965. Newly acquired pre-cultural behaviour of the natural troop of Japanese monkeys on Koshima Islet). Третье — открытие вокальных диалектов у птиц и роли социального обучения в формировании песни (P. Marler, M. Tamura, 1964. Culturally transmitted patterns of vocal behavior in sparrows).

За этими пионерскими работами последовала волна исследований на других объектах. Культурные традиции были обнаружены у различных млекопитающих, птиц и рыб. В большинстве случаев речь шла о единичных традициях. Может быть, уникальной особенностью человека является способность хранить сразу много культурных традиций? Но нет: ближе к концу столетия стало ясно, что у шимпанзе тоже есть такая способность. В 1999 году Уайтен с коллегами насчитали уже 39 подтвержденных культурных традиций у шимпанзе. Каждая из них встречается в одних сообществах, но отсутствует в других. Часто — без очевидных экологических причин типа «нет орехов — нет и традиции колоть их камнями». Стало ясно, что пара десятков традиций в одном сообществе — самое обычное дело, и что группы шимпанзе четко различаются по своей культуре, совсем как человеческие общества (A. Whiten et al., 1999. Cultures in chimpanzees). Вслед за шимпанзе множественные традиции были обнаружены у орангутанов и китообразных.

2. Новые методы, новые объекты, новые типы культурных традиций

В XXI веке культуру животных стали изучать еще активнее. Важные открытия были сделаны благодаря кропотливым многолетним наблюдениям в природе. Например, у горбатых китов за 27 лет наблюдений удалось проследить распространение нового способа добычи рыбы при помощи мощных ударов хвостом по воде («lobtail feeding»). Впервые этот прием применил один кит в 1980 году. За три десятилетия навыком овладели сотни китов, перенимая его друг у друга (J. Allen et al., 2013. Network-based diffusion analysis reveals cultural transmission of lobtail feeding in humpback whales).

Один из новых экспериментальных подходов — подготовка специально обученных «демонстраторов», которых ученые ловят, обучают какому-то полезному умению в лаборатории, а потом выпускают обратно на волю и следят, как сородичи будут перенимать у знатока его навык. В качестве примера Уайтен приводит исследование, описанное в новости Культурные традиции у птиц основаны на социальном обучении и конформизме («Элементы», 08.12.2014).

Всё большее внимание исследователи уделяют динамике распространения навыков в сетях социальных взаимодействий. Часто бывает трудно доказать, что навык распространился именно путем социального обучения, а не множества независимых изобретений. Тут-то и приходит на помощь сопоставление сети социальных контактов (кто с кем и когда контактировал) с последовательностью распространения навыка. Если действительно имела место культурная передача нового поведения, эта последовательность должна соответствовать сети социальных взаимодействий. Этот прием использовался в только что упомянутом исследовании на синицах (см. также: Шимпанзе учатся друг у друга, «Элементы», 15.10.2014). За первые шесть десятилетий систематического изучения культуры животных (с середины XX века по 2008 год) было опубликовано 34 работы, в которых распространение инноваций сравнивалось со структурой социальных сетей. Только две из них были выполнены в природе, остальные — в лаборатории. За следующие восемь лет добавилось еще 30 таких исследований, в том числе 13 «природных».

Не на всяком животном можно ставить эксперименты. С китами, например, не очень-то поэкспериментируешь. Но и к китам можно найти подход, наблюдая за их перемещениями и контактами и регистрируя, к примеру, новые песни, которые у китов периодически появляются и затем распространяются по сетям социальных взаимодействий (см.: «Культурная эволюция» усложняет песни горбатых китов, а «культурные революции» — упрощают, «Элементы», 30.01.2019). К 2015 году было опубликовано не менее 70 статей со свидетельствами социального обучения и культурной передачи поведенческих признаков у китообразных.

Быстро ширится круг видов, у которых доказано наличие социального обучения и культурных традиций. Например, вокальные диалекты документированы уже у 80 видов птиц. Социальное обучение нашли даже у дрозофил, не говоря уж об общественных перепончатокрылых (см. ссылки в конце новости). Растет и разнообразие типов поведения, о которых известно, что они подвержены культурным влияниям. Показано, что социальное обучение влияет на выбор пищи и объектов охоты, мест для гнездования, миграционных маршрутов и половых партнеров, на способы добычи пропитания, использование орудий, вокальные репертуары, брачные демонстрации, распознавание хищников, циркадные ритмы, аллогруминг, другие виды социальных взаимодействий и даже на игровое поведение.

3. Культуре все возрасты покорны

Многочисленные исследования показали, что у обезьян (по другим группам пока меньше данных) освоение культурного багажа не ограничивается каким-то определенным возрастом, а происходит на протяжении всей жизни. У приматов выделяют три фазы социального обучения: 1) раннее детство, когда детеныш учится, как правило, только у матери; 2) фаза постепенного ослабления материнского влияния и расширения круга социальных взаимодействий; 3) обучение во взрослом состоянии, например, когда взрослая особь переходит в другую группу и усваивает принятые там традиции (A. Whiten, E. van de Waal, 2018. The pervasive role of social learning in primate lifetime development).

Например, в одном эксперименте верветкам-матерям давали два по-разному покрашенных корма, один из которых был горьким. Их детеныши тогда еще питались материнским молоком. Потом обезьянам стали давать корма тех же цветов, но уже без горечи. К тому времени урок был усвоен: взрослые обезьяны теперь ели только тот корм, который не был горьким изначально. Когда детеныши подросли и стали есть твердую пищу, оказалось, что они проявляют такую же избирательность, как и их матери. Сами они никогда не пробовали горького корма, поэтому ясно, что пищевые предпочтения они просто переняли у матерей. Более того, взрослые самцы, присоединившиеся позднее к этой группе, быстро усвоили местные правила и тоже стали есть только корм «правильного» цвета. Этот пример иллюстрирует первую и третью фазы социального обучения. Пример второй фазы показан на рис. 1, C: капуцины-подростки учатся колоть орехи, наблюдая за взрослыми мастерами.

По мнению некоторых специалистов, используемые сегодня методы выявления культурных традиций у животных слишком консервативны. Это ведет к серьезной недооценке роли культуры. Особенно у приматов, которые, по впечатлению опытных наблюдателей, чуть ли не все свои навыки на самом деле приобретают путем социального обучения.

Например, культурными традициями обычно признаются лишь те способы поведения, которые есть в одних сообществах, но отсутствуют в других. При этом заведомо упускаются из виду «культурные универсалии», а ведь они тоже могут быть у обезьян. Кроме того, если у традиции есть очевидное экологическое объяснение, приматологи обычно не решаются вслух назвать ее традицией. В итоге остаются незамеченными культурные адаптации к местным условиям. А ведь это один из самых интересных и важных аспектов культуры. В общем, не исключено, что, изучая культуру животных, мы пока видим лишь верхушку айсберга (C. Schuppli, C. P. van Schaik, 2019. Animal cultures: How we’ve only seen the tip of the iceberg).

4. Формы и стратегии социального обучения

Существует большое разнообразие форм социального обучения и культурного наследования. Разные формы предъявляют разные требования к когнитивным способностям животных. На одном конце спектра — простейшие варианты, такие как «усиление стимула» (stimulus enhancement). Например, животное видит, как сородич взаимодействует с каким-то объектом, и это привлекает внимание наблюдателя к объекту. Шмель, который видел, как другие шмели садятся на цветки определенного цвета, в дальнейшем обращает больше внимания на такие цветки. Иногда этого может быть достаточно для формирования традиции.

На другом конце спектра — точная имитация сложной последовательности действий, понимание ее цели, попытки оптимизировать эту последовательность и прийти к цели более удобным путем, а также целенаправленное учительство (см.: Матери-шимпанзе делятся удочками с детенышами, чтобы помочь им научиться ловить термитов, «Элементы», 17.10.2016).

Люди уже в раннем детстве проявляют исключительные способности к самым сложным вариантам социального обучения. Другие обезьяны тоже иногда справляются, хоть и с трудом (этологи, кстати, давно заметили, что люди «обезьянничают» гораздо лучше других обезьян: те обычно копируют чужие действия очень небрежно и приблизительно). Тем удивительнее, что некоторых насекомых тоже подозревают в наличии таких способностей (см.: Перенимая опыт у товарищей, шмели подходят к делу с умом, «Элементы», 27.02.2017).

Разработать удобную и всех устраивающую классификацию форм социального обучения оказалось нелегко, так что эта тема остается запутанной. Дело усложняется тем, что, кроме самих этих форм, есть еще множество дополнительных средств или «стратегий» социального обучения, позволяющих повысить его адаптивную ценность. Их стали всерьез изучать лишь недавно. Одна из таких стратегий — конформизм (склонность копировать не всякое поведение, а лишь практикуемое большинством особей в группе). В общем случае это неплохая идея. Ведь поведение, используемое большинством, очевидно, уже много раз проверено на практике. Склонность к конформизму замечена у приматов, птиц (см.: Культурные традиции у птиц основаны на социальном обучении и конформизме, «Элементы», 08.12.2014) и вроде бы даже у насекомых (Дрозофилы учатся друг у друга и хранят культурные традиции, «Элементы», 03.12.2018).

Кроме конформизма, есть и другие потенциально выигрышные стратегии социального обучения (R. L. Kendal et al., 2018. Social learning strategies: Bridge-building between fields). Например, можно учитывать собственное состояние («копируй чужие действия, если сам не знаешь, как поступить»), характеристики модели для подражания («повторяй действия высокоранговых особей»; «подражай старшим, но не младшим») или результативность чужих поступков («имитируй чужое поведение, если видишь, что оно принесло успех»).

5. Культура и эволюционная теория

Эволюционным биологам еще предстоит осознать все следствия, вытекающие из признания важности социального обучения и культурных традиций в животном мире. Ведь социальное обучение — это фактически новая форма наследственности (см.: Теория двойной наследственности), а культурная эволюция — новая форма эволюции, которая «выросла» из биологической (генетической), но не сводится к ней.

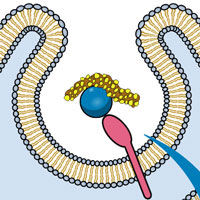

Предполагается, что культурно наследуемые поведенческие признаки могут эволюционировать подобно признакам, обусловленным генетически: на основе случайной изменчивости (неточного копирования), наследственности (социального обучения) и естественного отбора, то есть избирательного выживания и размножения тех вариантов поведения, которые, в силу своих культурно наследуемых особенностей, обладают лучшими шансами на выживание и размножение (рис. 2). Уайтен воздерживается от употребления слова «мем» (как и многие работающие в этой области специалисты), хотя ссылку на «Эгоистичный ген» Докинза он всё-таки в свою статью вставил. Уловить, чем отличаются «поведенческие признаки» на рисунке 2 от мемов, нелегко. Хотя при желании, конечно, можно.

Рис. 2. Формы культурной эволюции. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

В культурной эволюции случайные ошибки копирования аналогичны мутациям. Есть и аналог генетического дрейфа — «культурный дрейф», то есть случайные колебания частоты встречаемости селективно нейтральных вариантов культурно наследуемого поведения. Например, тридцатилетние наблюдения за саванными овсянками (Passerculus sandwichensis) показали, что частота встречаемости некоторых элементов песни колеблется хаотически, без выраженной тенденции к росту или снижению, причем сами эти элементы никак не влияют на репродуктивный успех. Впрочем, другие элементы песни на него влияют. Они, наверное, находятся под действием отбора, а не дрейфа (H. Williams et al., 2013. Three decades of cultural evolution in Savannah sparrow songs). В эволюции китовых песен тоже, по-видимому, присутствует элемент культурного дрейфа.

Примеров направляемой отбором культурной эволюции у животных пока известно очень мало, да и те гипотетические. Один пример, упоминаемый Уайтеном, описан в новости За 3000 лет у чернополосых капуцинов сменилось несколько поколений каменных орудий («Элементы», 01.07.2019). Искать такие примеры трудно. Культурная эволюция, по-видимому, процесс не быстрый, поэтому его трудно заметить за время одной человеческой жизни. К тому же он почти не оставляет внятных археологических или палеонтологических следов (или мы еще не умеем их искать?). Не говоря уж о летописи ДНК, аналогов которой в культурной эволюции просто нет (по крайней мере у видов, не имеющих письменности).

Так или иначе, исследования последних десятилетий ясно показали, что человеческая культура –вовсе не такое уникальное явление, как считалось когда-то. Она не с неба упала, а имеет глубокие эволюционные корни. Какая-то культура наверняка была и у австралопитеков, и у более далеких наших предков. Культурная эволюция выросла из биологической, и начался этот процесс задолго до появления гоминид.

До самых недавних пор все были уверены, что если культура в целом и не является уникальной человеческой чертой, то уж точно таковой является кумулятивная культура. Так называют тенденцию к прогрессивному культурному развитию, накоплению новых знаний и навыков, к росту их сложности и эффективности, а также к формированию новых культурных адаптаций на базе уже имеющихся. Понимание термина варьирует у разных авторов. Уайтен использует самое мягкое из возможных определений: чуть усложнилась старая традиция или к двум имеющимся навыкам добавился третий — вот вам и кумулятивная культура. Это позволяет говорить о первых намёках на обнаружение кумулятивной культуры у отдельных видов животных. Например, у шимпанзе (G. L. Vale et al., 2017. Acquisition of a socially learned tool use sequence in chimpanzees: Implications for cumulative culture) и даже у голубей (T. Sasaki, D. Biro, 2017. Cumulative culture can emerge from collective intelligence in animal groups). Появление и постепенное улучшение традиционных маршрутов сезонных миграций у копытных, переселенных в новые для них районы (см.: Сезонные миграции копытных определяются культурой, а не генами, «Элементы», 10.09.2018), тоже при желании можно трактовать как кумулятивную культуру.

Уайтен не забывает упомянуть и про два важнейших отличия культурной эволюции от генетической. Во-первых, культурно наследуемая информация передается не только вертикально (от родителей к потомкам), но и горизонтально (между сверстниками), и «наклонно» (от старших, но не родственных особей). У одного индивида может быть много «культурных родителей». Такая независимость передачи культурно наследуемых поведенческих признаков (раз уж автор не хочет называть их просто мемами) от генетического наследования открывает широкий простор для «эгоистической» эволюции этих признаков. Иначе говоря, поведение может распространиться не потому, что оно полезно индивидам (или их генам), а просто потому, что оно привлекает внимание, легко запоминается и, допустим, вызывает положительные эмоции, никак не связанные с пользой для организма. Впрочем, об этом аспекте культурной эволюции автор не упоминает.

Во-вторых, культурно наследуемые признаки, в отличие от врожденных, могут приобретаться и модифицироваться в течение всей жизни. При этом способы, сроки и стратегии их приобретения сами могут эволюционировать (генетически и культурно). Это открывает массу интересных теоретических возможностей, пока еще мало разработанных.

6. Генно-культурная коэволюция

Возможно, самый важный для эволюционной теории вывод состоит в том, что классические модели в принципе не могут дать полного и адекватного описания эволюционных процессов у многих видов животных. Если социальное обучение и культурные традиции действительно так широко распространены в животном мире, то это придется учитывать в эволюционных моделях. Рассматривать две эволюции, генетическую и культурную, в отрыве друг от друга — плохая идея, потому что они влияют друг на друга множеством способов. Уайтен выделяет шесть аспектов генно-культурной коэволюции (подробнее см. в обзоре H. Whitehead et al., 2019. The reach of gene-culture coevolution in animals):

1) Культура направляет отбор по функциональным признакам. Например, различающиеся охотничьи традиции в сообществах косаток (одни питаются рыбой, другие тюленями) способствуют быстрой дивергенции анатомических и физиологических признаков (A. D. Foote et al., 2016. Genome-culture coevolution promotes rapid divergence of killer whale ecotypes).

2) Если культура адаптивно выгодна, отбор поддержит генетические изменения, способствующие ее сохранению и развитию. Например, отбор будет поддерживать мутации, улучшающие память и обучаемость. Этим можно объяснить положительную корреляцию между размером мозга, продолжительностью жизни и детства и развитостью сложных форм социального обучения у приматов. Кульминацией этого процесса стало появление человеческого разума (Уайтен об этом прямо не говорит, но другие авторы говорили неоднократно, см.: Коэволюция мозга и культуры — вероятный механизм становления человеческого разума, «Элементы», 25.05.2020).

3) Культура влияет на коэволюцию видов. Например, традиции выбора добычи у хищников направляют эволюцию жертв. Это было показано в опытах с большими синицами, которые оценивают новую пищу, глядя на реакцию съевших ее сородичей (R. Thorogood et al., 2018. Social transmission of avoidance among predators facilitates the spread of novel prey).

4) Культура влияет на нейтральную генетическую изменчивость. Например, сообщества дельфинов с разными традициями добычи пропитания различаются по наборам митохондриальных гаплотипов (A. M. Kopps et al., 2014. Cultural transmission of tool use combined with habitat specializations leads to fine-scale genetic structure in bottlenose dolphins).

5) Культура может сокращать генетическое разнообразие. У некоторых китообразных с матрилинейной социальной организацией обнаружен крайне низкий уровень разнообразия мтДНК. У этих видов дочери остаются при своих матерях, получая от них не только митохондрии, но и культурное наследие. Удачные культуры распространяются, вытесняя менее конкурентоспособные наборы традиций («культурный групповой отбор»). В результате те митохондриальные гаплотипы, которым повезло оказаться в сообществах с лучшей культурой, вытесняют все прочие. Это явление назвали «культурным автостопом» (H. Whitehead et al., 2017. Cultural hitchhiking in the matrilineal whales).

6) Культурные различия способствуют видообразованию. Здесь самый изученный пример — это птичьи песни. Культурные различия затрудняют успешное ухаживание и скрещивание между представителями разных песенных традиций (N. A. Mason et al., 2017. Song evolution, speciation, and vocal learning in passerine birds).

7. В охране нуждается не только генетическое, но и культурное разнообразие

Международные природоохранные организации, такие как Программа ООН по окружающей среде, уже начали осознавать, что культуру животных тоже нужно беречь (см.: P. Brakes et al., 2019. Animal cultures matter for conservation; Антропогенная нагрузка на экосистемы обедняет культуру шимпанзе, «Элементы», 02.04.2019). Это логично, ведь для долгосрочного выживания видов важны не только генетические, но и культурные адаптации. Чтобы вид мог успешно адаптироваться к меняющимся (в том числе по вине человека) условиям, ему нужно обладать не только генетическим, но и культурным разнообразием («наследственной изменчивостью»).

В общем, становится ясно, что для полноценной жизни животным нужны не только хорошие гены и условия среды, но и знания. Поэтому, например, у слонов и китообразных с матрилинейной социальной организацией в особой защите нуждаются матриархи — главные хранители культуры. При переселении животных в новые для них места нужно учитывать, что они не знают, как здесь жить, поэтому нехватку информации нужно как-то восполнять — и так далее.

В конце статьи Уайтен, сам заслуженный патриарх и носитель бесценного опыта в изучении культуры животных, выражает надежду, что новое поколение ученых, опираясь на достижения предшественников, достойно продолжит их дело.

Источник: Andrew Whiten. The burgeoning reach of animal culture // Science. 2021. DOI: 10.1126/science.abe6514.

См. также о социальном обучении и культуре у приматов:

1) Шимпанзе учатся друг у друга, «Элементы», 15.10.2014.

2) Матери-шимпанзе делятся удочками с детенышами, чтобы помочь им научиться ловить термитов, «Элементы», 17.10.2016.

3) Антропогенная нагрузка на экосистемы обедняет культуру шимпанзе, «Элементы», 02.04.2019.

4) Коэволюция мозга и культуры — вероятный механизм становления человеческого разума, «Элементы», 25.05.2020.

У китообразных:

1) «Культурная эволюция» усложняет песни горбатых китов, а «культурные революции» — упрощают, «Элементы», 30.01.2019.

2) Острова Кермадек — место культурного обмена у горбатых китов, «Элементы», 09.10.2019.

У копытных:

Сезонные миграции копытных определяются культурой, а не генами, «Элементы», 10.09.2018.

У птиц:

1) Культурные традиции у птиц основаны на социальном обучении и конформизме, «Элементы», 08.12.2014.

2) Конформизм на страже традиции: песни болотной зонотрихии могут не меняться столетиями, «Элементы», 25.07.2018.

У насекомых:

1) Шмели перенимают новые знания от товарищей, «Элементы», 31.10.2016.

2) Перенимая опыт у товарищей, шмели подходят к делу с умом, «Элементы», 27.02.2017.

3) Дрозофилы учатся друг у друга и хранят культурные традиции, «Элементы», 03.12.2018.

-

И все же гложут сомнения...

1. Т.н. культура животных основана на копировании поведения.

2. Новые поведенческие адаптации носят случайный характер.

3. Культурный рост медленный и количественный.

4. Наконец, он обращен в прошлое.

Человеческую культуру характеризует целенаправленное изобретение адаптаций (а не только копирование), передачу опыта через объяснение (а не только через демонстрацию навыков), качественный рост (не просто быстрый, но даже экспоненциальный) и устремленность в будущее.

Слишком много различий, чтобы называть два явления одним и тем же словом "культура".-

Мне кажется вы очень антропоцентрично судите.

Человеческую культуру характеризует целенаправленное изобретение адаптаций (а не только копирование)

Ой, ли. Думаете обезьяны случайно начали вскрывать орехи камнями? Типа сначала били например камень о камень, потом может о дерево, и тут раз и орех попался? Значит и у них есть целенаправленное изобретение адаптаций.

А теперь о человеках с "целенправлением": Гуглим например "важные изобретения открытые случайно" и получаем 12 млн. ссылок.передачу опыта через объяснение (а не только через демонстрацию навыков)

В статье же прям раздел про разные стратегии обучения. Берём от туда ссылку на "соседнюю" статью ( https://elementy.ru/novosti_nauki/432854/Materi_shimpanze_delyatsya_udochkami_s_detenyshami_chtoby_pomoch_im_nauchitsya_ lovit_termitov ) и читаем как шимпанзе обучают своих детей, а не просто дети пытаются копировать. Или вы про язык? Это тоже очень антропоцентрично - нет языка, используем что есть. качественный рост (не просто быстрый, но даже экспоненциальный) и устремленность в будущее.

Быстрый? Вы уверены? Человек отделился как вид примерно 2,5 млн. лет назад, каменный век (палеолит) завершился условно 10 тыс. лет до н. э. То есть человеки 99% своего существования обстукивали камни друг о друга. Экспоненциальный это да, тут спорить сложно, но опять таки это проявилось лишь мгновение назад по меркам нашего вида в каких-то, грубо говоря, пяти последних тысячах лет.

Теперь про устремлённость в будущее... Песня "лю-ли, лю-ли" или модные красные штаны нас как к яблоням на Марсе приближают? Ну или к победе над всеми болезнями? Походу никак, придётся признать что хоть в целом наша культура и порождает множество полезных для жизни вещей всё же далеко не всегда нацелена на выживание и устремление в будущее.

А теперь к животным: а что когда, пусть будут всё те же шимпанзе из всё той же статьи по ссылке выше, научились делать "удочки" что бы эффективно ловить термитов это не то самое что вы называете "устремлённостью в будущее"? Или чем это кардинально отличается от культуры охоты человека?-

Согласен, товарищ Alter_Ego выдвигает странные доводы. Впрочем, это можно понять: человек же явно отличается от животных. А вот чем, если не наличием культурной эволюции? Теперь совсем непонятно.

-

человек же явно отличается от животных

Человек является животным. Разные виды животных отличаются друг от друга.-

-

Пока он размножается, как животное, питается, как животное, и вообще имеет организм животного - человек - животное. Вот когда он переселит свой мозг в компьютер и сделает себе тело робота, станет заряжаться от розетки и его будут собирать на фабрике другие роботы - тогда он перестанет быть животным.

-

И станет роботом? Нет, спасибо, я за средний вариант. Ту самую неуловимую золотую середину, которую через дихотомию не определишь :)

-

А чем вам робот плох?

Представьте, что клетки вашего организма могут еще и подсоединяться к центральному компьютеру, который рассчитывает, какие им белки лучше производить, чтобы человек не заболел и не умер. И разговаривать вы можете со своими друзьями мысленно, потому что ваши мысли напрямую летят через интернет в мозг ваших друзей. И книжку вы прочитываете за 200 микросекунд, а не за два дня.

А симфонию слушаете за 350 микросекунд, а фильм просматриваете за 400 мс.

А кататься на коньках, включая выполнение тройного тулупа, научаетесь за 150 миллисекунд. Ага?-

как правило, больше интересен и оставляет больше впечатлений не конечный результат, а процесс по пути его достижения. Ваши миллисекунды этого не дают. В любом случае, электронные мозги и приблуды получит (если до этого вообще дойдет) лишь горстка людей, а не все 10 миллиардов. Первая же сильная магнитная буря спалит этим киборгам мозги, а в случае каких-либо беспорядков или войны этих уродцев можно "косить" РЭБами, электромагнитными импульсами...

-

Ну, что за голливудские фантазии, и зачем обзывать уродцами? Эволюция роботов будет происходить постепенно и, понятно, что в какой-то момент они обгонят биологических людей, потому что скорость биологической эволюции сейчас примерно в 10 тысяч раз меньше скорости технологической, которая, к тому же, ускоряется.

Просто роботы, начав заменять человека в таких работах, как уборщик, водитель, строитель, в какой-то момент заменят и инженеров, и врачей, и учителей, и учёных, и писателей. А человек станет предыдущей ступенью развития, как сейчас шимпанзе.

Это нормальный ход вещей и неизбежный процесс. Просто пофантазируйте, какие технологии будут лет через 200 (если, конечно, не произойдет мировой катастрофы), и всё станет понятно.-

-

А не все ли равно? Одни из них когда-нибудь заменят людей в роли ведущих разумных существ на планете.

-

-

То есть по вашему, только писатели фантасты могут представлять себе будущее и рассуждать о нем, а все другие люди нет? Предложите вашу версию того, какими будут человеческое тело и мозг лет через 400.

-

Такими же, как и сейчас. Люди консервативны по отношению к своему телу и не будут массово пичкать себя имплантами, в любом случае ими будут баловаться горстка, а не все миллиарды людей. Больше вероятность, что через 400 лет откатимся к уровню XIX века...

Электронные импланты уязвимы к электромагнитному излучению, электрическому току, электронику легко вывезти из строя... Микроволновка без экранирования, электрошокер, средства радиоэлектронной борьбы, электромагнитный импульс от атомного взрыва, сильная электромагнитная буря легко выведут носителей имплантов из строя или отправят в мир иной...-

О чем вы говорите? Мы безвозвратно потеряли 19-й век, и он никогда не вернётся, так же как и предыдущие века.

Вы почему-то какую-то одну технологию рассматриваете. Электронные импланты. Как насчёт генетических изменений в конкретных клетках организма, нанороботов и проч.? Сейчас - это недостижимо, но через 400 лет?

Технологии развиваются так стремительно, что поверьте, тем или иным способом, а либо человека изменят до неузнаваемости, либо роботов сделают, которые будут намного совершеннее людей. Понятно, не за 20 и не за 50 лет, но процесс запущен, никуда от него не денешься. Даже если, например, в Европе или США запретят вносить изменения в человеческий организм или создавать высокоразвитых роботов, это сделают другие страны, например, Китай.

В наше время утверждать, что человеческое тело и мозг останутся неизменными - это как утверждать в конце 19-го века, что люди всегда будут пользоваться лошадьми. Лошади давно стали экзотикой, и современный человеческий организм станет такой же экзотикой в ближайший век или два.

И где это люди консервативны по отношению к своему телу? Вы в каком-нибудь 1980-м году представляли себе девушек с колечками в пупке и - не буду говорить при детях - ещё где?-

Кучка модифицированных общей картины не изменит.

Пирсинг делали всегда, оценивайте по всему населению Земли, а не девушкам 80х из вашего двора.-

Очень многие скейчас вживляют себе чип под кожу. Да, люди консервативны, но чему противились, когда оно только появилось, следующее поколение уже охотно принимает. Молодежь лет через 20 будет смотреть как на идиотов на пожилых, отказывающихся вживить себе чип или технологию чтения сообщений прямо мозгом.

-

-

Да, лет 5 назад горстка фриков расплачивалась бесконтактно электронными платежами. Бумажные деньги – наше все, это надежно и четко. Не то что это вот всякое там. А еще лучше монеты.

-

-

-

-

я проводил аналогию на вашу фразу о горстке фриков, что 5 лет назад таким образом расплачивалась горстка фриков. Все считали это ненадежным или опасным.

Если конкретно по чипам подкожным - тут технологии посложнее и соответственно на то, чтобы поставить на конвеер такое производство нужно больше времени и ресурсов.

Лично я не задумываясь сделаю себе такую опцию, если она будет на должном уровне по безопасности, а она будет. Я не отношусь к тем, кто громит вышки 5g, боится излучения телефона, меток дьявола или вакцин.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

можно простой вопрос? А человеческое тело уязвимо к разным факторам и его легко вывести из строя? Что проще - человека или электронику?

-

Странный вопрос. Приплюсуйте к человеку уязвимости электроники и арсенал борьбы с ней...

Для примера, вышло на улица стадо обычных бузотёров со смартфонами - включил РЭБ, они остались без связи.

Вышло стадо киборгов - включил РЭБ - стадо превратилось в овощи, безо всяких водометов, газов, беготни с дубинкой, а на войне без всяких стрельбы, оружия массового поражения (химическое, ядерное, ковровые бомбардировки), разрушений. А то и вовсе перехватил контроль, как сейчас над дронами...

Включил микроволновой генератор - спалил мозги, не надо бандиту "пачкать" руки...

В мирном быту могут быть плюсы, но случись что - пойдут на убой.-

не, так я тут не спорю )

Это все потому, что с железом никто не нянькается ) Кому оно надо? Какая гуманность?

Но точно так же, если абстрагироваться, вышло стадо из мяса – скинул нейтронную бомбу или ладно, ампулу с газом VX или Новичок размером с монетку раздавил – и на площади в несколько городов, все мясо мгновенно вымерло (тут может утрирую немного, но пару лет назад видел видео по зоне поражения VX, там что-то около того цифры, поражающие, другое дело что все это строго засекречено из соображений гуманности).

А если взять независимые внешние угрозы (не связанные ни с нацеленностью на мясо или железо) – метеоритный удар, уничтожение озонового слоя гамма-всплеском, ядерная зима и тд и тп – тут надо еще очень подумать, кто более уязвим перед ними.

-

-

-

-

-

-

-

Лет 20 назад инет в голову обещали провести к 2060-ому, теперь - к 2034-ому тире 2040-ому. Ставки растут. Горизонт сингулярности Homo Sapiens Sapiens определённо приближается с ускорением.

-

-

-

-

-

-

Да было бы неплохо, только роботам это всё ни к чему. Робот - набор алгоритмов, неважно, какой степени сложности. Самообучение - это тоже алгоритм. Самообучающимся системам нужны входные данные в определённом формате. Не думаю, что роботов когда-либо будут учить по книгам и симфониям. Скорее всего, эти форматы признают недостаточно эффективными. Они и сейчас-то уже многими считаются таковыми.

И самое главное, конечно, в том, что роботам совершенно незачем копировать человеческую деятельность. Это как раз самый настоящий атропоцентризм, против которого Вы тут пытаетесь выступать.-

Нет, как раз роботам придется копировать человеческую деятельность, чем они уже сейчас успешно занимаются. Вся наша среда обитания - города, дома, комнаты, электроприборы, шкафы, посуда, транспорт, и и.д., - эволюционировали веками, приспосабливаясь под тело и мозг человека, и под его органы чувств. Для успешного выполнения задач, которые сейчас может выполнять только человек, роботам придется стать фактически людьми: заиметь себе похожее тело, похожие органы чувств и мозг. Робот, который не умеет ходить, подниматься по лестнице, открывать двери, брать в руки наши предметы, - не сможет нас заменить, а именно к этому люди и стремятся.

Представьте себе робота уборщика квартиры, который мог бы делать всё, что делает человек уборщик. Очевидно, что такой робот будет очень сильно похож на человека.

А робот учитель в школе? Аналогично.

Кончено, роботы смогут выполнять работу и лучше людей, но для начала им нужно догнать людей, а потом уже перегонять.-

Вот не соглашусь ни разу :). Но дальше спорить и обсуждать не хочу, тема роботов мне вообще неинтересна. Только задам последний вопрос:

Вы видели, как сейчас выглядят роботы-уборщики?-

-

Я немного о другом.

Принципиальная схема самолёта не изменилась, как и принципиальная схема автомобиля, например. Потому что они создавались для выполнения определённой функции и с этим прекрасно справляются. Роботы тоже создаются для определённой функции. Поэтому они в принципе не могут выглядеть как человек, чей организм отличается достаточной универсальностью, далеко не безграничной, конечно же. Все человекоподобные роботы не больше чем игрушки, приятные для нашего глаза.

Нет никакого смысла создавать универсальных роботов. Они - прекрасные помощники человека там, где ему сложно или невозможно работать, и в этом их функция. А зачем заменять самих себя жалкой копией, лишь в слабой степени могущей претендовать на подобную универсальность?-

Фотоаппарат, видеокамера, электронная почта, кредитная карточка, телефон, видеотелефон, магнитофон, радио, и многое другое - когда-то были отдельными специализированными приборами. А теперь они являются частью универсального прибора, называемого смартфон.

В нашем мире универсальные приборы гораздо выгоднее делать, чем узкоспециализированные. На такой прибор навешиваются гаджеты. Смартфон, планшет - примеры. Универсальный робот сможет подключаться к уже готовым гаджетам, каждый из которых будет выполнять узкоспециализированное действие.

А насчёт "жалкой копии" - по началу, конечно, жалкой, но у нее есть одно бесконечное преимущество перед великим человеком. Она может эволюционировать со скоростью в 10 тысяч раз большей, чем он. Роботы Бостон динамикс пока что ковыляют намного хуже, чем ходит человек или собака, но дайте таким роботам 20-30, а может, 50 лет, и человек не сможет равняться с ними по точности и скорости движений. Ему-то, чтобы изменить свои мышцы, кости или нервы понадобилось бы 20 тысяч лет.-

Роботы Бостон динамикс пока что ковыляют намного хуже, чем ходит человек или собака, но дайте таким роботам 20-30

Дык. В следующем году BosDyn исполнится тридцатник. Их детищу (BigDog) в этом году будет 16... (Скоро уже в армию призовут...) :)

Есть мнение - и оно не только моё - шта эти игрульки есть 1001-й способ честного отъёма дензнаков. Туда уже вбухали дохрениллиард денег.. И.. каждый раз, как в первый: новый владелец - завлекающий пеар - ... - смена владельца. ;)

Или вот взять ниппонов с их всенародной любовию к робототехнике (включая ОБЧР): когда десять лет назад жахнуло на Фукушиме, стройные колонны всенародных роботолюбимцев (включая полковой оркестр) не дошли даже до ворот этого безобразия... Пришлось-таки итить старым-добрым путём и назначать добровольцев.. среди гомосапиенсов... :]-

Так ведь и автомобиль первый сделали в 1885-м, а более-менее приемлемая модель Форда появилась в 1905-м. А самолёт пока человеческий появился - тоже лет 30 прошло после братьев Райт. А компьютеры первые вспомните. Целые дома. А сейчас в ладошку умещается - 70 лет спустя. Скоро только кошки родятся. Всё будет.

-

В условиях развитого конкурентного рынка "честный отъем дензнаков" долго не протянет. Все те же законы эволюции.

Это вы со своей колокольни рассуждаете, потому что у нас такое сплошь и рядом.

Был тут один деятель на элементах, который мне яростно месяцами доказывал, что SpaceX - "честный отъем дензнаков", Маск - аферист и маркетолог, никуда он не доставит людей космос, не говоря уже об остальном, а социализъм наше фсё. Да только деятель как в воду канул, а Маск продолжает переворачивать мир с ног на голову.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Есть сходство и есть различия. Я лишь хотел сказать, что различия достаточно велики для того, чтобы два явления назывались разными словами. По аналогии с коммуникацией: язык (люди) и коммуникативные системы (остальные все). Хотя и тут пока еще идут жаркие споры о применимости понятия языка в отношении животных. Если у животных культура, то нам нужно новое понятие. Или наоборот, культуру нам, а им что-то иное, типа "предкультуры". А так получается, что мы с шимпанзе - культурные приматы.

Второе. Вышеприведенное определение культуры вполне исчерпывающе характеризует жизнь животных, но абсолютно ущербно для нас: в нем есть передача опыта и его закрепление в поколениях, но ни слова о творчестве. Наша культура прежде всего творческая (наука, искусство, технологии), а потом уже "передача и закрепление".

-

Согласен что иногда требуется вводить новые слова, но не в данном случаи. В том то и дело что если нашу культуру разбить на некие составляющие, то нет ничего такого чего бы уже не встречалось у других видов, начиная от сельского хозяйства и заканчивая песнями или украшательствами себя. Главное отличие нашей культуры не качественное, а количественное. Мы животные у которых культуры вот прям завались, и касается она всех аспектов нашей жизнедеятельности, то есть в определённом отношении стала доминировать над биологической составляющей - других таких организмов на Земле нет. Ну при желании можно найти другое уникальное свойство, что наша культура, как вы писали выше, развивается с ускорением. Но боюсь тогда ещё лет через 10 придётся выдумывать критерии этого ускорения и опять решать где граница.

И собственно статья про это и есть, что не смотря на кажущуюся уникальность людской культуры, биологи всё больше склоняются к тому что явление культуры не уникально само по себе, и достаточно широко распространено в животном мире.

А на счёт творчества тоже всё не однозначно, что считать за творчество? Например (реальные наблюдения) ворона догадавшаяся что в бутылку с водой надо накидать камушков что бы поднять уровень воды и попить творчески подошла к задаче? Или обезьяны использующие камни как кузню и наковальню (то есть изначально различные камни по форме и размеру) уже используют технологию или это ещё удачное сочетание примитивных традиций?

Вобщем подождём ещё пару десятилетий, пока биологи всё систематизируют ограничат определениями тех или иных аспектов культуры, и тогда появятся точные описания чем наша культура отличается от культуры прочих видов :)

Наша культура прежде всего творческая (наука, искусство, технологии)Всех этих трёх вещей не было 30 тысяч лет назад, хотя вид людей уже тогда был генетически практически такой же как сейчас.

-

А вот здесь не соглашусь с Вами. Науки, возможно, и не было, а вот искусство и технологии были однозначно.

-

Ну, так и у птиц технологии есть. Витьё гнезда - чем не технология. Строительство плотины бобрами - технология. А насчет искусства - брачные танцы райских птиц... дадут фору танцорам-людям. Если специально подгонять определения искусства и технологии под то, что "у людей они есть, а у животных их нет", то можно, конечно, такие определения найти. Вопрос - зачем. Разве что доказать [самим себе], что мы "выше" остальных животных. Жираф вряд ли поверит.

-

Это уже другой вопрос. Я, в общем-то, не согласен с Alter_Ego в том, что наша культура прежде всего творческая, и что именно в этом отличие человека от животного. На мой взгляд, это всё попытки найти разницу там, где её почти не осталось. Правда, это не значит, что её нет совсем.

Но это уже другой разговор. А в том сообщении Вы написали ерунду про отсутствие искусства и технологии, признайтесь :).-

-

Следовательно, 1% - это настоящие люди, а остальные - так, животночеловеки? :))

Но Вы опять уходите от прямого ответа...

И да, насчёт процента я бы тоже поспорил, очень и очень сильно. Правда, для начала придётся договориться, что считать искусством.

Снова мы возвращаемся к проблеме определения :)-

Это я так сказал, не углубляясь. Если разобраться серьезно, то вот что выходит. У человека [и наверняка у других животных тоже] бывает два типа деятельности. Один - когда всё происходит по заранее определенной программе, например, вы встали утром, почистили зубы, приготовили завтрак и и.д. Или: пришли на работу, проверили емейлы, чат, налили себе кофе, уселись поудобнее в кресле, подмазали помадой губы...

Такое бывает, когда вид деятельности и обстановка вам знакомы, и всё в них для вас уже устоялось. Если деятельность новая, незнакомая, новая ситуация, в которую вы раньше не попадали, то и человек, и другие животные действуют иначе. Они стараются изучить ситуацию, попробовать различные подходы, способы и т.д. Это и есть творчество.

Когда собака приходит с гуляния в квартиру, где она давно живёт, она совершает обычный набор действий: попьет воду из миски, устроится поудобнее на своем коврике и уснет. А если ее завести в незнакомый дом - она начнет обнюхивать углы, может начать играть с новым для нее предметом, изучать всё, задаёт на что-нибудь, что покажется ей угрожающим...

Творческий подход, по-видимому затратный, поэтому и человек, и другие животные включают его только, когда это совершенно необходимо. А в большинстве ситуаций действуют по хорошо заученной программе (которую они сами и заучили, когда ситуация была для них новой).-

Хорошо, здесь не буду спорить.

Но вот мне стало интересно: а как Вы охарактеризуете людей, которые привычную обстановку каждый раз воспринимают как немного изменившуюся (что, в общем-то, верно), и, соответственно, не действуют по шаблону?-

И у людей, и у животных, бывают особи страшным набором характеристик. Это особенно полезно у общественных животных. Есть более агрессивные, есть более склонные договариваться, есть более консервативные, а есть склонные к экспериментам.

И попугаи, и обезьяны бывают более любопытные, а бывают мало чем интересующиеся. Свойство характера.

Кстати, когда обстановка немного изменилась - ещё вопрос, что выгоднее: действовать по шаблону или искать творческих подходов.

-

-

-

-

-

-

-

@

Будет новое слово, будет. Просто, совсем недавно не было в нем нужды. Где зоо - там инстинкты, а где гомо - там культура. Имеется и аналог - зоопсихология, вполне себе уважаемая научная дисциплина с корнями аж до Дарвина.

Ну, за зоокультуру!

-

Нет простых определений, поэтому их много. Но большинство из них включают процесс созидания нового. Если это новое меняет мир, то творца величают гением.

-

-

-

Я имел в виду "величание гением". Возводить людей на пьедестал - весьма сумбурное дело. Кому-то гений Эйнштейн, а кому-то герой Фенимора Купера, который мог подстрелить одним выстрелом двух чаек. Открытия, сделанные людьми, часто кажутся чудом, народ входит в экстаз и величает гением. Но если углубиться в историю открытия, то можно понять, что во-первых, было множество параллельных гениев, работавших над тем же самым, во-вторых, были разные обстоятельства, приведшие к открытию, в третьих, особенности характера, образ жизни, среда данного гения имели большое значение...

Вот пример - гений Владимира Ленина. Уж какой гений был! А в чем, если разобраться, гениальность? Разработал и применил хороший механизм захвата власти. Сделав это, превратился в обычного тирана и обманщика. Пытался построить то, чего никогда не строили, и что, вследствие этого, было заранее обречено на провал.-

Про величание полностью согласен. Про гений Ленина несогласен, вообще никакого гения я там не вижу :), хотя мужик был умный, без сомнения. Разве что гением интриг и пропаганды его можно назвать, но это уже сомнительная гениальность.

Я же хотел обратить внимание на другое. Многие "учёные" отказывают в строгой научности дисциплинам, где нет чёткого определения предмета изучения. Как, например, в ситуации с культурой и искусством. На мой же (и не только, конечно) взгляд, это следствие плохой изученности соответствующих областей. И очень грустно, когда этого многие не понимают. Потому что раз существует 500 определений культуры, то это значит, что специалисты стараются дать определение предмету их деятельности, но он настолько сложен, что эти множественные попытки пока ни к чему не привели. Значит, такими сложными вещами надо больше заниматься.

-

-

-

-

-

А уже присутствующее в статье определение:

совокупность неврожденных способов поведения (поведенческих традиций), которые передаются путем социального обучения от одних особей к другим, в том числе от старших к молодым, и благодаря этому сохраняются в ряду поколений

вас почему не удовлетворяет? Оно мне кажется вполне всеобъемлющее и определённое. Я бы даже из него убрал про старших и молодых.-

Да вполне удовлетворяет, хотя я бы тоже убрал про старых и молодых. Но мне нужен подробный разбор, почему в биологии понятие сформулировано именно таким образом, и другие точки зрения, если они есть. Консенсус же не сразу появляется, он вырабатывается со временем.

-

Не надо убирать, напротив, нужно дополнить: про вертикальную и "косую" передачи (и про другие, буде их откроют). Перечислить эти передачи в порядке убывания частот в среднем по исследованным видам.

-

Возможно, но это другой подход к формированию определения, через перечисление всех возможных случаев. Оно получается более развёрнутым, но и более громоздким. К тому же никогда нет уверенности в том, что перечислены действительно все случаи.

Я бы предпочёл более ёмкое определение, охватывающее саму суть явления. В текущем же виде оно, на мой взгляд, не сбалансировано: сформулирована суть, но и приведён один пример.

-

-

-

Для человека информационная (культурная) среда выражена во всем, что создал человек. Выражена в виде предметов, сооружений и ландшафтного дизайна. В виде книг, электронных носителей информации, произведений искусства и т.д. В состав этой среды для отдельно взятого человека также входят другие люди. В этой среде хранится информация которая накоплена человеческой популяцией, которая дополняет информацию содержащуюся в человеческом мозге каждого человека, в соответствующей для каждого человека части. Для обмена информацией с культурной средой человек изобрел средства коммуникации. Наиболее важным из таких средств является язык общения между людьми.

У других животных культурная среда упрощена. Однако ее назначение от этого не меняется.

-

Для обмена информацией с культурной средой человек изобрел средства коммуникации. Наиболее важным из таких средств является язык общения между людьми.

А вот дельфины могут мысленно посылать друг другу зрительные видеообразы. Вот вы мне можете словами рассказать, как ездили в прошлом году на дачу. А дельфин может другому дельфину мысленно ПОКАЗАТЬ, какой красивый коралловый риф он в прошлом году видел. Потому что дельфины могут посылать друг другу ультразвуковое изображение того, что они сами видели, плюс могут это изображение изменять сообразно своей фантазии. Что людям пока что совершенно невозможно. Мы посылаем видео по Вотсапу, но не прямо в мозг.-

Дельфины, конечно, не посылают друг другу зрительные видеообразы. Они при помощи ультразвука посылают сообщение, информацию.

Точно так же можно сказать, что люди при помощи речи прямо в мозг посылают друг другу зрительные картинки.

Вы путаете форму сообщения с его содержанием.-

Ну да, "мы тоже не посылаем друг другу емейлы, картинки или видео по вотсапу - мы при помощи радиоволн посылаем информацию".

Человек при помощи речи (которая переводится в звуковые волны) "посылает" другому человеку абстрактные символы - слова, описывающие увиденную картину. По этим словам второй человек "рисует" некое очень отдаленное подобие изначальной картины в своем воображении.

Дельфины же "видят" ультразвуковую картину и могут ее переслать в том же виде, в каком увидели, другим дельфинам. А могу внести изменения при пересылке. Это сильно отличается от описания картины речью.

Это больше похоже на то, что мы делаем в современном мире: фотографируем картину и пересылаем другому человеку. До появления фотографии люди могли нарисовать картину и так передать увиденное другим.

А у дельфинов эта способность встроенная.-

Дельфины же "видят" ультразвуковую картину и могут ее переслать в том же виде, в каком увидели, другим дельфинам. А могу внести изменения при пересылке.

Будь те добры ссылочку на публикацию об исследованиях на эту тему.-

Вы как-то очень жестко подходите к дискуссии. Если нет исследований, то мы здесь их элементарно организуем. Для начала необходимо осмыслить, что написано в Википедии.

"Размер мозга дельфинов в соотношении с размером их тела гораздо больше, чем у шимпанзе, а их поведение указывает на высокую степень умственного развития. Мозг взрослого дельфина весит около 1700 граммов, а у человека — в среднем 1400. У дельфина в два раза больше извилин в коре головного мозга, чем у человека[9]. Известный кетолог А. Г. Томилин предполагал, что причиной большой величины мозга дельфинов является широко используемая ими эхолокация[10]. По последним научным данным когнитивной этологии и зоопсихологии, дельфины не только имеют «словарный запас» до 14 000[11] звуковых сигналов[12], который позволяет им общаться между собой, но и имеют самосознание, «социальное сознание» (social cognition) и эмоциональное сочувствие, готовность помочь новорождённым и больным, выталкивая их на поверхность воды[13].

То есть дельфины должны быть умнее чем мы, по меньшей мере в два раза и у них должна быть очень развитая культура. Только культура немного другого типа чем у человека. А если предположить, что мозг дельфина наполовину предназначен для анализа звуковых сигналов, причем величина этой части значительно больше, чем величина зрительной коры человека, то можно сделать вывод что дельфин вполне способен не только обрабатывать информацию системы эхо локации, но и использовать ультразвук для передачи достаточно сложной информации для общения между собой, с детализацией этой информации в виде сложных образов, не уступающих по детализации объёмным картинкам.

А вот здесь https://old.elementy.ru/novosti_nauki/433802/Bolshoy_mozg_nuzhen_kitam_dlya_obogreva присутствует научная статья про дельфинов. Видимо, написанная специально для этой дискуссии. -

-

В указанной статье написано, что "... мозг, древних китов, очень долго, в течение 20 миллионов лет, оставался на удивление маленьким — площадь его поверхности не превосходила 50 см2 (сравните с 1500–14000 см2 у современных представителей). Стремительный рост мозга китов начался около 34–30 миллионов лет назад, и продолжался вплоть до конца миоцена. По времени это совпадает с началом значительного похолодания климата и снижения температуры вод мирового океана."

"По мнению Лори Марино похолодание могло изменить экосистемы так, что древним китам стало сложнее добывать привычную им добычу (S. Montgomery et al., 2013. The evolutionary history of cetacean brain and body size). Необходимость решить эту задачу подтолкнуло к выработке новых стратегий охоты, в том числе таких, которые задействовали координированные действия нескольких особей. То есть киты начали превращаться в социальных животных, а социальность, как мы видим на примере многих групп животных, создает вектор отбора на увеличение мозга в связи с совершенствованием когнитивных способностей, важных для эффективного социального взаимодействия. В этом сценарии мозг и поведение начинают эволюционировать в режиме положительной обратной связи: усложнение поведения создает вектор эволюции на усложнение мозга, а усложнение мозга в свою очередь позволяет появляться еще более сложным формам поведения."

Т.е. большой мозг у китообразных появился в связи с необходимость развитого социального взаимодействия. А такое взаимодействие можно организовать только в случае обмена информацией, которая является доступной для китообразных в той среде, в которой они живут. Зрительный информационный канал у китообразных не мог быть хорошо развит, т.к. в воде плохо видно. Другое дело - ультразвук. При этом киты не могли рисовать рисунки как человек. Но они для развитой коммуникации могли развить возможность передавать друг другу "зрительные" образы, сформированные с помощью ультразвука.

Посмотрите на рис.1. Там приведены рисунки мозга китообразных и человека. Несложно заметить, что мозг китообразных устроен значительно сложнее мозга человека.

Для китообразных эволюция пошла другим путем в сравнении с сухопутными животными. Увеличению головного мозга в этом случае ничего не мешало. Поэтому эволюция пошла путем совершенствования непосредственно головного мозга.-

Вот здесь https://maxpark.com/community/603/content/7125574 есть некоторая информация о способах коммуникации между дельфинами.

«Превосходный голографический язык»

Американские учёные назвали язык дельфинов SPEL — Sono Pictoral Exolographic Language, что можно перевести как «звукоизобразительный превосходный голографический язык». Исследователи Джон Рейд, Джек Кассевиц и Христофор Браун создали специальный аппарат для «дешифровки» голоса дельфинов — «Симаскоп» (CymaScope). На «Симаскопе» можно фиксировать звуко-зрительные изображения, передаваемые и принимаемые дельфинами.

Мыслеформы для общения

«За три года до появления сообщения Дж. Кассевица, — рассказывает академик Анатолий Фёдоров, — в России профессор B.C. Злобин, занимаясь вопросами языка дельфинов, теоретически обосновал способ их общения с помощью мыслеформ, то есть именно то, что позднее в своих экспериментах доказали американцы. Это случилось в 2006 году, когда мы готовили к изданию книгу «Под созвездием Дельфина». По нашей просьбе B.C. Злобин подготовил для книги собственные научные разработки под названием «О разуме дельфинов», которые касались особенности звуко-зрительного общения дельфинов. Вот отрывок из его справки, опубликованный в книге: «…Всю память дельфин хранит только в своём мозгу и накопленную информацию передаёт в процессе обучения по наследству телепатическим двойным кодом через картины и образы… Весьма приблизительно это можно сравнить с тем. что мы обычно видим на экране УЗИ, но только в виде развёрнутой панорамы событий, которые передаются пси-частицами в цветном изображении… В таком же виде образов передаются (и принимаются) вкусовые, обонятельные, тактильные, тепловые и другие виды ощущений, причём в широком диапазоне ультразвуковых вибраций и иных видов воздействия на сенсорные органы дельфинов…».

В данном случае накопленная популяцией дельфинов информации хранится в нейронных сетях головного мозга дельфинов и передается из поколения в поколение.-

"Тайны ХХ века" №8, 2013 г.

ха-ха-ха ) Спасибо, не интересно.

Хотя бы это нашли бы

http://argos.vu/wp-content/uploads/2017/11/A-Phenomenon-discovered-while-imaging-dolphin-echolocation-sounds.pdf

Учитывая личности авторов, стрёмность журнала, метод фиксации и отображения акустического сигнала, какие сайты подхватили эту новость (и где она продвигалась), отсутствие реакции в научной среде и примеров воспроизведения эксперимента, подозреваю авторов в фальсификации. И, к слову, они никаким образом не доказали, что дельфины общаются меж собой воспроизводя отражений сигнал, который они слышат при эхолокации.

На этом прощаюсь.-

Спасибо за ссылку.

"И, к слову, они никаким образом не доказали, что дельфины общаются меж собой воспроизводя отражений сигнал, который они слышат при эхолокации."

А никто из авторов, в том числе я и leonid_ge, не утверждали, что дельфины общаются с помощью картинок (рисуют эти картинки, например, на лбу другого дельфина или в объеме воды). Они общаются между собой на языке образов, в котором в очень сильно сжатом виде содержится информация об этих картинках. В развернутом виде хранить и передавать картинки нет никакой необходимости. Они, по видимому, анализируя сигналы своего языка, могут в своем воображении в детальном виде воспроизвести эти картинки. "В таком же виде образов передаются (и принимаются) вкусовые, обонятельные, тактильные, тепловые и другие виды ощущений, причём в широком диапазоне ультразвуковых вибраций и иных видов воздействия на сенсорные органы дельфинов"-

-

Еще раз спасибо за источник информации. Ниже я привел некоторые выдержки из данной статьи http://argos.vu/wp-content/uploads/2017/11/A-Phenomenon-disc

overed-while-imaging-dolphin-echolocation-sounds.pdf. Они вполне достойны того, чтобы их напечатать в качестве комментария. А может быть в виде отдельной отдельной статьи здесь в Элементах. И эти выдержки не сказка.

При этом выдержки не противоречат нашим высказываниям - моим и leonid_ge. (Нет не одной ошибки).

А Ваши эмоциональные высказывания не являются аргументами.

"Звуки эхолокации дельфинов, записанные при эхолокации различных

объектов и человека были введены в инструмент CymaScope.

Мы обнаружили, что возникали узоры, которые точно соответствовали форме объектов и эхолокации человеческого субъекта. Эти результаты

выходят за рамки современных методов моделирования волн Фарадея и потребуют дальнейшего исследования, чтобы определить, как возникают такие волновые модели.

Дельфин может издавать одновременно не менее 4 уникальных звуков. Изучив около 300 000 вокализаций, они пришли к выводу, что дельфины

должны иметь свой собственный язык, содержащий до триллиона (10^12) возможных «слов» тогда как в английском только 10^6 слова.

Значение настоящего исследования для восприятия дельфинов

значительны. Возможно, процесс восприятия дельфинов и других китообразных слуховой информации для создания воспринимаемого мира, аналогичен человеческому визуальному восприятию. У дельфинов большие акустические нервы, которые содержат примерно столько же волокон, сколько зрительные нервы человека. Их слуховая кора больше, чем у людей, и их мозг больше. Это правдоподобно что дельфины испытывают мир слухового восприятия, который так же богат как наш человеческий визуальный опыт. Как мы, люди, наслаждаемся полностью интегрированным миром, когда мы бежим по полю или как летучая мышь, прекрасно скоординировано при ловле двух плодовых мушек за полсекунды в нырянии через ветви дерева, дельфин также, вероятно, интегрирует звук, зрение, осязание, вкус и т. д. в целостный гештальт.

Мы предлагаем объединить данные сонара и акустические данные в

их визуальную систему, так что их сигналы сонара частично интерпретируются как изображения. Эта концепция подтверждается дошедшими до нас исследованиями. Следствие этой концепции заключается в том, что дельфины могут создавать звуковые формы своими звуками, которые проецируются на других дельфинов как часть их общения. Мы намереваются провести дальнейшие исследования."-

Забавно, как вы подхватываете всякий бред...

Узоры в форе горшка, кубика, человека и пр. до очевидности топорная подделка. Статья - рекламный ход производителя этой игрушки (CymaScope). Рассусоливать, что к чему и почему я не буду, неблагодарное это дело.

Прощайте.-

На мой взгляд "Журнал морских наук: исследования и разработки" вполне нормальный научный журнал, который печатает рецензированные статьи с открытым доступом. Обработка рецензий осуществляется членами редакционной коллегии Journal of Marine Science: Research & Development или сторонними экспертами. Для принятия любой цитируемой рукописи требуется одобрение как минимум двух независимых рецензентов, за которыми следует редактор. При этом редакционная коллегия состоит из именитых ученых. Главный редактор журнала

Джордж Перри Дин и профессор Биологического

колледжа наук Техасского университета в Сан-Антонио,

США

Извините, но этот журнал, на мой взгляд, никак не заслуживает Ваших негативных оценок.

Спасибо за интересную дискуссию.-

Мы обнаружили, что возникали узоры, которые точно соответствовали форме объектов и эхолокации человеческого субъекта. Эти результаты

Не касаясь всего прочего в этой статье, одна лишь эта фраза ставит крест на её публикации в нормальном журнале, ни один рецензент в здравом уме такого не пропустит.

выходят за рамки современных методов моделирования волн Фарадея и потребуют дальнейшего исследования, чтобы определить, как возникают такие волновые модели.-

А причем здесь наши высказывания. Работу инструмента CymaScope мы вообще не анализировали. В статье есть кое какая информация об этом инструменте. Можно ее проанализировать с точки зрения технаря. Но немного позже.

А о статусе журнала можно спросить у Александра Маркова. Это входит в круг его компетенции. -

По диагонали прочитал что написано в статье по конструкции CymaScope. А также есть сайт https://cymascope.com/cyma_research/oceanography.html, с рисунками, которые повторяют рисунки статьи.

В статье приведена конструкция CymaScope, содержащая осесимметричный ультразвуковой излучатель на который подается сигнал записанный с гидрофона. Для визуализации используется поверхностная пленка воды. На сайте также приведены картинки, сгенерированные в приложении к смартфону, где показаны только осесимметричные изображения аккустичесих колебаний.

При этом согласен с Вашими выводами о том, что с использованием только такого излучателя, который описан в статье, нельзя получить не осесимметричные изображения. В том числе изображения человека и коробки. Однако, существуют случаи, когда в описаниях изобретений конструкцию устройства раскрывают неполностью. Поэтому, рецензентам могли продемонстрировать устройство, которое не в полной мере соответствует открытому описанию изобретения. Но это устройство работает.

В связи с этим, у меня нет оснований не доверять реальности приведенных в статье изображений, нет оснований не доверять статье и сомневаться в порядочности редакционной коллегии журнала.-

Что тут сказать. У каждого свои предпочтения в информационной "пище" и найдутся повара с блюдами на каждый вкус.

Кому то и информационные "помои" нравятся.

Особо умиляет Figure 11: Cross: Left, где крест выходит за границы чашки с кварцевым песочком. Это крестовая подсветка. И на других картинках люди с критическим мышлением увидят уйму нестыковок и ляпов...-

"И на других картинках люди с критическим мышлением увидят уйму нестыковок и ляпов..."

Здесь немного не так. Все зависит от степени злобности читателей c критическим мышлением. Я, например, предпочитаю не считать научных сотрудников жуликами, и пытаюсь находить объяснение их действиям. В случае исследований системы эхолокации дельфинов или других китов возможно использование исследований для подводных лодок. Поэтому информация в статьях может быть неполной или искаженной.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чем объясняются воспоминания о ламаркизме - присущее организмам стремление к совершенствованию. = Нашим образованием. Придется прийти к пониманию принципов совершенствования у организмов и понять - могло ли возникнуть сознание путем самосборки - вот в чем вопрос. Могла ли совокупность перцепций родить апперцепцию? И породить проблему свободы воли? Тайна для узких спецов. Синергетика - наука о самоорганизации отвечает - Бессознательная перцепция становится осознанным восприятием - АППЕРЦЕПЦИЕЙ благодаря механизму базисной реакции множества разнородных подсистем (не зависимо от их физической природы), у которых взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер взаимоСОдействия компонентов, направленного на получение полезного результата в соотношении «организм – среда».

https://www.academia.edu/27052453/Сознание._Мир_и_разум._Самоорганизация_Процесс_самоорганизации -

Решающее слово в этой проблеме могут сказать «Говорящие» животные — птицы и звери, способные подражать звукам человеческой речи, а, возможно, — и способные к осознанному общению с человеком. Известен СПОСОБ ЮРИЯ ПАВЛОВА ОБУЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ НАВЫКАМ ЗВУКОВОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ.

https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_2003118928_20041227_A_RU/

Возможно подкорректировать породы домашних животных с соответствующим голосовым аппаратом. Смогут ли питомцы со словарным запасом около 100 слов окупить затраты и даже принести прибыль? Здесь нужен свой Маск - изобретатель, новатор, инвестор.

-

А разве есть тут о чем спорить? есть же древнее правило: "изучаешь непохожеие вещи - ищи чем они схожи, изучаешь сходные вещи- ищи различия между ними"

Замечено, культуры наши схожи по механизму возникновения-существования, так пришла пора искать различия!

И тут дело не в названии, не в термине, а в поиске коренных различий, в долгой работе по анализу этих различий, причин и последствий их. Ясно дело, что это без глубочайшего изучениясамих этих культур невозможно.

И только теперь эта работа начнется, когда факт наличия культуры у всех нас обнаружен, внимание на нем зафиксировано.

Сдается мне, очень уж рано ставить границы культур людей и... ну, хомяков, например, - их (эти границы) еще надо нащупать и - ура! - мы свидетели этого важного момента, года этот путь начался.

Ужасно интесно, чего мы на этом пути найдем!

Вообще, как-то выглядит это немелким событием. А довольно крупным шагом, началом чего-то большого это выглядит... Или тольок мне так показалось?

А еще - померещилось ли? - от этого такого нашего с ними ("зверями лесными") родства подозрительно и отчетливо пахнуло по-новому аргументированным вегетарианством, не находите?) но нам не привыкать менять отношение к миру в процессе развития науки! Но смирились же мы с мыслью о невозможностью предоления скорости света?)))

-

Похоже, нет смысла говорить о преодолении скорости света, впрочем, как и скорости звука – каждой среде – своя скорость, - просто мы о других пока не знаем.

А если ближе к теме, то эволюционно мы стартовали в гидросфере с коммуникацией со скоростью звука. Затем перебрались в атмосферу – менее плотную среду и добавили к звуковой коммуникации электромагнитную со скоростью света – совершили скачок в скорости на 6 порядков. Принципиально нет запрета на следующий скачок - на очередные 5 или 6 порядков. Стимулы есть – на Земле нам становится тесно, как когда-то стало тесно в воде. У нас есть уши и глаза - датчики звуковых и электромагнитных волн или бозонов и, не исключено, датчик сигналов следующего уровня коммуникации. Это, скорее всего, некая парная структура головного и спинного мозга.

И ещё, - размер жизнеспособной живой дискретности жестко связан со скоростью коммуникации её структурных элементов. Иерархия размеров следует из иерархии скоростей коммуникации – какова скорость, таков и размер. Вот оценки «скорость – размер - дискретность» на основе масштабного коэффициента Жирмунского-Кузьмина:

79 м/с, d~3.3 m, - биочеловек

2.998*10^8 м/с, d~13000 km, - геосоциум

1.143*10^15 м/с, d~320 au, - гелиосоциум

4.362*10^21 м/с, d~20000 ly - галактосоциум,

…далее…

здесь au – астрономическая единица, ly – световой год. -

Ужасно интересно, чего мы на этом пути найдем!

Мемы становятся маленькими - то есть отбор на уровне мемов всегда поддерживает мелкие мемы независимо от того, полезны они людям или нет. Если бы этому отбору на уровне "эгоистичных мемов" ничто не противостояло, то культура бы деградировала катастрофически, в ней остался бы только простой и всем понятный вздор.

А разве есть тут о чем спорить? есть же древнее правило: "изучаешь непохожеие вещи - ищи чем они схожи, изучаешь сходные вещи- ищи различия между ними"

А на этом описательном пути (ПОДХОДЕ) найдем БЕЗРАЗМЕРНУЮ БАДЬЮ С ИНФОРМАЦИЕЙ

Если Вы желаете понять, а не побалтать на модную тему - предварительно послушайте о способе Альберта Эйнштейна (СИСТЕМНОМ) у Константина Анохина - Мозг учёного: как он познаёт истину:

https://www.youtube.com/watch?v=npmuwIgO2Og

Мне еще интересна проблема сосуществования культур, ведь по таблице Артура Кларка в 2030-2040г ожидается «Установление контакта с внеземными цивилизациями». Время ещё есть, - может по совету Юрия Федорова поскорее перейти на вегетарианство, хотя мы и так паразиты растений, -и вряд ли этого достаточно. К слову, - братья Стругацкие смоделировали контакт с внеземной культурой, установившей с нашей сугубо трофическую связь – им понадобился только наш желудочный сок. По мне, так это еще вполне приемлемый вариант мирного сосуществования культур, - я имею в виду культуры с сопоставимым ритмом жизни. Провидческие упомянутые leonid_ge культуры мы, возможно и не заметим никогда, - как не замечают нас, например, пчёлы.

А заметка, конечно, весьма интересная и живая, - спасибо автору.

-

а почему сразу паразиты? Растения же тоже без нас не смогут скорее всего. Либо им придется радикально эволюционировать.

-

Если организуем свой фотосинтез, без их участия, - перестанем быть паразитами. А вообще-то система "паразит-хозяин" - всего лишь модель.

-

Не понял связи. Зачем нам организовывать свой фотосинтез?

Растения не могут без животных. Это не достаточное основание, чтобы не считать животных паразитами по отношению к растениям?-

За счет фотосинтеза растения используют энергию Солнца для поддержания своей жизни. Животные так не могут.

Если хотите подробностей, задайте поиск в Google, например, по фразе – могут ли животные существовать без растений?-

Вы в который раз не понимаете, о чем я пишу.

Я ни в коем разе не оспариваю идею, что нам жизненно необходимо наличие растений и их фотосинтеза. Я всего лишь хочу донести вам (уже в третий раз), что и растения без нас не могут, мы им предоставляем органику. Поэтому моделью паразитизма здесь, извините, и не пахнет.

-

-

-

-

По мнению многих, нас ожидает неизбежный Исход - эволюционный рывок социального человека за пределы Земли. Похоже, переходный период будет краток даже по историческим меркам, и, не исключено, с конфликтами интересов, которые - атрибут жизни открытых иерархических систем.

Скорее всего, внешне жизнь планетарного социума будет напоминать мечту коммунистов и, как ни странно, тех, кто желает увидеть предельную форму социальной, генетически закрепленной кастовости - как в нынешнем живом организме.

Однако, будущая «раса существ, самостоятельно проектирующих и улучшающих самих себя» - вряд ли совместима с нашими сегодняшними мечтами и представлениями о разумной жизни, стремящейся к понятным целям.

В общем, - мы здесь сталкиваемся с ситуацией, которую Станиславу Ежи Лецу удалось выразить одной изумительной фразой - "...В действительности всё не так, как на самом деле". От себя добавлю - ...если дорога в ад вымощена благими намерениями, то в рай, похоже, острыми шутками.

-

Будущее человеческой культуры затрагивает интересы каждого

Новейшие исследования возможно позволят, используя системный мультидисциплинарный подход и современные концепции самоорганизации, ответить на ключевые вопросы КОГДА ПОЯВИЛАСЬ РЕЧЬ у людей и сложилась КУЛЬТУРА КАК СТРУКТУРНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ.-

...если дорога в ад вымощена благими намерениями, то в рай, похоже, острыми шутками.

Джордж Бернард Шоу. ироничные цитаты. Узкий специалист узнаёт всё больше о всё меньшем и так до тех пор, пока не будет знать всё ни о чём и ничего обо всём.))). ПОЭТОМУ АКТУАЛЬНО: Современные исследования и достижения синергетики (науки о самоорганизации) позволяют провести ЛИК БЕЗ ДЛЯ УЗКИХ СПЕЦОВ: ФИЛОСОФОВ, ПСИХОЛОГОВ, НЕЙРОБИОЛОГОВ. Синергетика широко рассматривает системные процессы и отвечает на ключевые вопросы. И так пока - КОГДА ПОЯВИЛАСЬ РЕЧЬ у людей и сложилась КУЛЬТУРА КАК СТРУКТУРНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ.

-

-

«…эволюционное изменение человеческого мозга…» - уже происходит. Идет объединение и согласование деятельности мозга отдельных индивидов как клеток планетарного социального организма.

Нас ведь не удивляет совместная жизнь 10^14 клеток тела каждого из нас, - а это как сто галактик вместе, если уподобить звезды структурным элементам-клеткам. К тому же, в теле каждого из нас ещё и сотни миллиардов клеток-сожителей, – симбионтов и паразитов.

Некоторые полагают – Исход начался задолго до появления человека и на нём не закончится. По их мнению, история Исхода отражена в научной, философской, религиозной литературе, а также в генетическом коде и истории развития эмбриона. Правда, в такой интерпретации Исход не отличается от Эволюции.

Если допустить такой сценарий, то, похоже, наш отрезок эстафеты Исхода, мы одолеем быстрее предыдущего ~ в 10^5 раз. Если предыдущий длился, скажем, 18 галактических лет, то нам хватит ~ 40 тысяч земных лет, из которых сколько-то уже прошло. -

эволюционное изменение человеческого мозга,

В основе антропогенеза лежат самоподдерживающаяся (самоорганизация) коэволюция мозга, социального обучения и культуры

Почти все болячки современного общества связаны с проблемой узкой специализации науки. Универсалистов не может сейчас возникнуть, потому что любая отрасль знаний, вернее даже подотрасль, сейчас требует полного погружения в нее: ежедневно осваиваются гранты и выходят все новые исследования, смысла в которых может и нет, а может и есть. Узкому спецу приходится копаться в своей маленькой ямке и ему некогда изучать одновременно со своей ямкой что-то еще.

Да, зарплату платят за раскопки в ямке. Однако, человек шире любой ямки, и ему, ну, пусть некоторым, может быть интересно место своей конкретной ямки в данном научном котловане, и какие поблизости есть другие ямки, и почему они такие и т.д.

Всё, как только человек поднял голову над своей ямкой, он сделал первый системный шаг. И - однако, бесплатный шаг... - однако, возможно, пока бесплатный шаг...💰 Илон Маск изобретатель и инвестор; миллиардер. Маск показал как уйти от рабства грантов.-

Так решающее слово в поднятой проблеме могут сказать «Говорящие» животные — птицы и звери, способные подражать звукам человеческой речи, а, возможно, — и способные к осознанному общению с человеком. Известен СПОСОБ ЮРИЯ ПАВЛОВА ОБУЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ НАВЫКАМ ЗВУКОВОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ.

https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_2003118928_20041227_A_RU/

1. Способ обучения животных навыкам звуковой человеческой речи, характеризующийся тем, что обучаемых животных помещают совместно с животным-наставником, ранее приобретшим навыки звуковой человеческой речи и создают реальную жизненную ситуацию, требующую произнесения изучаемого слова... .

Животных-наставников сейчас полно в интернете - "Говорящие коты! Лучшая подборка года."

Вполне возможно и подкорректировать породы домашних животных с соответствующим голосовым аппаратом. Смогут ли питомцы со словарным запасом около 100 слов окупить затраты и даже принести прибыль? Здесь конечно нужен свой Маск - изобретатель, новатор, инвестор.-