Большой мозг нужен китам для обогрева?

Китообразные — киты, дельфины и морские свиньи — уникальная группа млекопитающих, выделяющаяся, среди прочего, необычно крупным мозгом. Ученые выяснили, что в митохондриях клеток мозга этих животных присутствуют белки-разобщители, которые обеспечивают превращение энергии окисления органических веществ непосредственно в тепло — вместо того, чтобы использовать эту энергию на синтез АТФ. Особенно много клеток с белками-разобщителями оказалось в сером веществе коры головного мозга. Эти же белки работают в бурой жировой ткани у многих животных, особенно у обитающих в холодных регионах. Известно, что выделение тепла активируется в буром жире под действием норадреналина. И опять-таки в коре головного мозга китов (а особенно — в сером веществе коры) обнаружилось повышенное количество норадренергических синапсов. Эти данные авторы используют в качестве аргумента в защиту любопытной гипотезы: возможно, большой мозг развился у этих животных не для того, чтобы решать сложные задачи, а для того, чтобы генерировать тепло и сохранять постоянство собственной температуры.

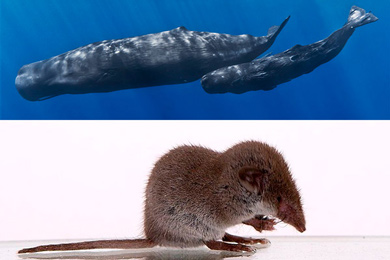

Китообразные (группа животных, включающая в себя китов, морских свиней и дельфинов) сильно выделяются среди всех млекопитающих, во-первых, своей необычной адаптацией к полностью водному образу жизни (история их перехода с суши в воду подробно описана в статье Михаила Гельфанда Молекулярная эволюция: как киты уходили под воду), а во-вторых, удивительно большим мозгом, причем как в абсолютном выражении, так и в относительном (по отношению массы мозга к массе тела). Единственным видом, у которого относительная масса мозга выше, чем у китов и дельфинов, является человек.

Следует понимать, что большой мозг — это роскошь, которую не все могут себе позволить. Нейроны головного мозга — самые дорогостоящие клетки в смысле энергетических потребностей. Так что эволюционный рост мозга должен быть оправдан какими-то серьезными адаптивными преимуществами, которые бы перекрывали собой ущерб, связанный с необходимостью кормить эту прожорливую клеточную массу.

Вот уже более 20 лет двое ученых — исследовательница из США Лори Марино (Lori Marino) и ученый из Витватерсрандского университета в ЮАР Пол Мейнджер (Paul Manger), каждый из которых связал свою жизнь с нейробиологией (и оба руководят большими исследовательскими группами), — публично дискутируют друг с другом, отстаивая альтернативные интерпретации адаптивного значения эволюции размеров мозга. Особенно острым в этой дискуссии является вопрос эволюции и функционального значения большого мозга китообразных.

Принято связывать увеличение мозга с совершенствованием интеллекта и способностей эффективно решать более сложные и разнообразные задачи в контексте взаимодействия животных с внешней средой и друг с другом. Предполагается, что в эволюции размера мозга действует положительная обратная связь: рост мозга способствует усложнению поведения, в том числе социального и орудийного, возникновению «культуры» (формированию и распространению новых выученных форм поведения в социальной группе), что, в свою очередь, создает предпосылку для отбора на дальнейшее увеличение размеров мозга.

Именно так интерпретируется ход эволюции человека и это же объяснение вполне может быть применимо к другим группам животных, выделяющихся необычно высокими размерами мозга — таким как киты и дельфины. И как раз такую позицию последовательно отстаивает Лори Марино — авторитетная исследовательница в области эволюции, мозга, поведения и когнитивных способностей китообразных. Кстати, именно она в 2001 году впервые продемонстрировала способность дельфинов узнавать себя в зеркале. Лори Марино также является основателем и директором центра защиты животных (The Kimmela center for animal advocacy).

Видеозапись лекции Лори Марино, в которой она увлеченно и доступно рассказывает об эволюции, строении мозга и поведении китов. Об этом же в более сжатой форме можно узнать из короткого научно-популярного ролика (в котором, к тому же, есть русские субтитры)

Пол Мейнджер, специалист по анатомии мозга, руководитель лаборатории в Витватерсрандском университете (Йоханнесбург, ЮАР), еще в 2006 году предложил рассмотреть альтернативную гипотезу, предположив, что рост мозга в эволюции китообразных был связан с потребностями терморегуляции, необходимой для адаптации к жизни в холодной воде, а вовсе не в связи с развитием когнитивных способностей (P. Manger, 2006. An examination of cetacean brain structure with a novel hypothesis correlating thermogenesis to the evolution of a big brain).

В этой новости мы поговорим о новой работе Пола Мейнджера и его коллег, в которой приводятся новые данные в пользу обозначенной выше гипотезы. Кроме Мейнджера в списке авторов представлены ученые из очень разных и далеких друг от друга стран: США, Дании, Швеции, Исландии, Саудовской Аравии и Японии.

Итак, проследуем за учеными в их рассуждениях.

Часть аргументов были собраны в упомянутой выше публикации Мейнджера 2006 года — авторы напоминают их во введении к своей статье. Они касаются анатомических характеристик мозга китов, особенностей поведения, данных палеонтологии, палеоклиматологии и зоогеографии.

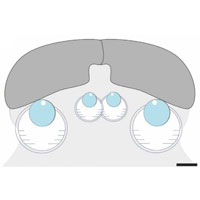

Начнем с анатомии. Мейнджер указывает на большое число специфических особенностей анатомии мозга китообразных в сравнении с другими млекопитающими (в частности, с приматами). Первым делом бросается в глаза очень высокая складчатость коры головного мозга, и, как следствие, необычайно большая площадь ее поверхности (это хорошо видно на рис. 1). И вместе с тем кора головного мозга китообразных довольно тонкая, а также характеризуется сниженной плотностью нейронов и сниженным отношением количества серого вещества к белому веществу в сравнении со многими другими млекопитающими. Серое вещество образовано телами нейронов, а белое — нервными волокнами и клетками глии (вспомогательными не нейрональными клетками).

Мейнджер также указывает на более простое строение коры головного мозга китов: у большинства млекопитающих кора образована преимущественно шестью клеточными слоями, каждый из которых имеет специфические структурные особенности, у китов же слой IV (слой гранулярных клеток) отсутствует, снижено общее количество нейрональных морфотипов, в ней слабо выражена организация в колонки. Выделяется меньшее число специализированных зон коры головного мозга, относительно малы размеры префронтальной и височной коры. Есть особенности и в других отделах мозга. Так, у китов относительно небольшой размер гиппокампа (это структура, которая считается ключевой для формирования долговременной памяти). В гиппокампе взрослых китообразных не выявлен нейрогенез, который у других млекопитающих, как предполагается, важен для эффективной работы механизмов памяти и обучения в течение жизни. Также пропорционально малы размеры мозолистого тела — той области, где проходят нейрональные связи между левым и правым полушариями мозга. Мейнджер заключает, что при действительно наблюдаемом росте количества мозговой ткани, в эволюции китов не наблюдалось качественного совершенствования структуры мозга, в отличие от того, что имело место в ходе эволюции главных наземных интеллектуалов — приматов.

Что касается поведения, Мейнджер считает принятые оценки интеллекта китов и дельфинов сильно завышенными. В своих рассуждениях он указывает на то, что так или иначе любой компонент «интеллекта» дельфинов, оцениваемый при помощи разнообразных специально разработанных тестов, можно обнаружить у других видов животных, имеющих при этом вовсе не такие выдающиеся размерные показатели мозга (Лори Марино, однако, с этим утверждением категорически не согласна, см., например, ее статью L. Marino, 2002. Convergence of complex cognitive abilities in cetaceans and primates). С другой стороны, уникальной особенностью поведения китообразных является их сон — «спит» почти всегда только одно полушарие мозга, в то время как второе «бодрствует». К тому же исследования, проводившиеся на дельфинах, привели к выводу, что у этих животных нет фазы быстрого сна. Также было установлено, что температура спящего полушария мозга постепенно снижается, тогда как бодрствующее полушарие сохраняет постоянную высокую температуру. Все эти необычные свойства сна китообразных подробно описаны в статье O. Lyamin et al., 2008. Cetacean sleep: An unusual form of mammalian sleep, в число соавторов которой входит Мейнджер. Впрочем, однополушарный сон китов и дельфинов часто объясняют необходимостью постоянного контроля за процессом дыхания, ведь, чтобы сделать выдох и вдох, этим животным требуется всплыть к поверхности воды.

Все указанные особенности анатомии и сна китообразных, как полагает Мейнджер, хорошо объясняются именно с позиции предположения о важнейшем значении терморегуляторной функции, выполняемой мозгом китов.

Следующая группа аргументов опирается на данные палеонтологии и палеоклиматологии. Палеонтологическая история китообразных изучена весьма подробно (см. обзор А. Лопатина Эволюционная история китообразных: морское путешествие продолжительностью 55 миллионов лет). Возрастом 55 миллионов лет датируется пакицет — самое раннее известное переходное звено между наземными парнокопытными и собственно водоплавающими китообразными (на происхождение китообразных от древних парнокопытных указывает молекулярная филогенетика). Ряд черт анатомии этого вида указывает на начало адаптации к полуводному образу жизни. Далее следует череда ископаемых видов, все более и более адаптированных к постоянному водному образу жизни. Весь этот переход занял около 8 миллионов лет.

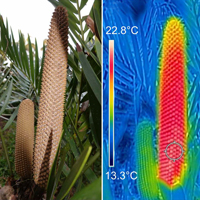

Однако мозг археоцетов, древних китов, очень долго, в течение 20 миллионов лет, оставался на удивление маленьким — площадь его поверхности не превосходила 50 см2 (сравните с 1500–14000 см2 у современных представителей). Стремительный рост мозга китов начался около 34–30 миллионов лет назад, и продолжался вплоть до конца миоцена. По времени это совпадает с началом значительного похолодания климата и снижения температуры вод мирового океана (именно в этот промежуток времени произошло замерзание Антарктиды, а затем и Арктики). По крайней мере, абсолютный размер мозга увеличивался почти у всех китообразных, хотя у некоторых из них, начавших стремительно увеличивать общий размер тела, относительный размер мозга мог и уменьшаться.

На рис. 2 наглядно показан ход истории изменения размерных параметров тела и мозга в разных ветвях китообразных. По мнению Лори Марино похолодание могло изменить экосистемы так, что древним китам стало сложнее добывать привычную им добычу (S. Montgomery et al., 2013. The evolutionary history of cetacean brain and body size). Необходимость решить эту задачу подтолкнуло к выработке новых стратегий охоты, в том числе таких, которые задействовали координированные действия нескольких особей. То есть киты начали превращаться в социальных животных, а социальность, как мы видим на примере многих групп животных, создает вектор отбора на увеличение мозга в связи с совершенствованием когнитивных способностей, важных для эффективного социального взаимодействия. В этом сценарии мозг и поведение начинают эволюционировать в режиме положительной обратной связи: усложнение поведения создает вектор эволюции на усложнение мозга, а усложнение мозга в свою очередь позволяет появляться еще более сложным формам поведения. Пол Мейнджер, однако, полагает, что в случае с китами увеличение мозга в ответ на похолодание имеет куда более прозаическое объяснение — это просто то решение, которое нашла эволюция, чтобы сохранить необходимое тепло в голове животных.

Рис. 2. История эволюции китообразных. Показаны тренды изменения размеров тела (голубые стрелки), абсолютного размера мозга (оранжевые стрелки) и относительного размера мозга (коэффициента энцефализации, зеленые стрелки). Рисунок из статьи S. Montgomery et al., 2013. The evolutionary history of cetacean brain and body size

Сравнивая размеры мозга у современных китообразных между собой, Мейнджер опять-таки выявил корреляцию относительного размера мозга с температурой вод в зоне обитания каждого вида (P. Manger, 2006. An examination of cetacean brain structure with a novel hypothesis correlating thermogenesis to the evolution of a big brain). Это уже аргументация с точки зрения зоогеографии.

В новом исследовании авторы изучали биохимические характеристики тканей мозга китов, добавив, как они считают, новые аргументы в пользу «температурной» гипотезы Мейнджера.

Мозг млекопитающих очень чувствителен к охлаждению. К примеру, эксперименты на морских свинках показали, что при охлаждении мозга до 25–26°C с оптимальной для этих животных температуры 37°C нейроны почти полностью теряли способность генерировать нервные импульсы (Y. Mednikova et al., 2004. Effects of temperature on the spike activity of cortical neurons in guinea pigs). Так что наличие механизмов, препятствующих переохлаждению мозга при обитании в холодной воде, действительно критически необходимо.

Известно, что в геномах млекопитающих существует группа генов UCP (от англ. uncoupling protein — разобщающий белок). Эти гены кодируют белки, которые могут встраиваться во внутреннюю мембрану митохондрий и работать в качестве протонных каналов.

Митохондрии по большей части занимаются продукцией АТФ (аденозинтрифосфата) — молекул, которые обеспечивают энергетическое снабжение для большинства энергозатратных биохимических реакций в живых клетках. На внутренней мембране митохондрий работает электрон-транспортная цепь, создающая градиент протонов (H+) с двух сторон от этой мембраны — снаружи больше, изнутри меньше. Кроме того, в мембране есть особый белковый комплекс, образующий протонный канал. В этом же комплексе присутствует и фермент АТФ-синтаза, который синтезирует АТФ, — для такого синтеза используется энергия, выделяющаяся при транспортировке протонов через протонный канал с внешней стороны мембраны к внутренней ее стороне. То есть транспорт протонов оказывается сопряжен с синтезом АТФ.

Однако, когда в мембране митохондрии присутствуют белки UCP, транспортировка протонов не сопровождается синтезом АТФ, — вот потому-то их и называют разобщителями. Но выделяемая энергия должна перейти в какую-то форму. Раз не в синтез АТФ, то, очевидно, в тепло. В этом и состоит функция белков-разобщителей. Клеткам нужны молекулы АТФ — они расходуются во многих важных внутриклеточных процессах. Поэтому в большинстве митохондрий белков UCP нет. В наибольшем количестве эти белки обнаруживаются в митохондриях особой разновидности жировой ткани — буром жире. Эта ткань есть у млекопитающих, которые обитают в холодном климате, у млекопитающих, которые легко теряют тепло из-за мелких размеров тела, а, к примеру, у человека немного бурого жира можно найти у младенцев, с возрастом же эта ткань атрофируется полностью или почти полностью. У взрослых тепло в основном генерируют мышцы. Но в черепной коробке нет мышц, а поддерживать температуру все же надо — значит должен быть какой-то автономный механизм. И действительно, в мозге человека, как выяснилось, тоже присутствуют белки UCP.

Кодируются эти белки у млекопитающих пятью паралогичными генами. Продукты по крайней мере трех из них (UCP1, UCP4 и UCP5) были выявлены в тканях мозга. Ученые решили проверить, как обстоит дело с экспрессией этих генов в тканях мозга китообразных и у их ближайших родственников — парнокопытных.

Материалом исследования послужили ткани мозга 11 парнокопытных (по одной особи одиннадцати разных видов) и 5 китообразных (трех разных видов: морской свиньи Phocoena phocoena, малого полосатика Balaenoptera acutorostrata и горбатого кита Megaptera novaeangliae).

Для начала провели подсчет количества клеток — нейронов и клеток глии. В коре головного мозга всех трех видов китообразных оказалась более низкая плотность по количеству нейронов на единицу объема и более высокая доля клеток глии по сравнению с теми же показателями у парнокопытных.

Рис. 3. Фотографии препаратов коры головного мозга, окрашенных по Нисслю (фиолетовое окрашивание, эта окраска позволяет четко увидеть тела нейронов) и окрашенных антителами к UCP1 (эти препараты окрашены в оранжево-коричневые тона) — нейроны с этим белком окрашены в темно-коричневый цвет. Слева представлены препараты из парнокопытных: кабана (Sus scrofa) и антилопы гну (Connochaetes taurinus), справа — препарат мозга дельфина. Длина масштабного отрезка: на левых фото — 500 мкм, на правых фото — 250 мкм. Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Анализ РНК показал экспрессию всех генов UCP в мозге как у парнокопытных, так и у китообразных. Но присутствие РНК не всегда обозначает наличие конечного продукта — собственно белка. Для выявления белков в митохондриях клеток мозга использовали иммуноокрашивание с использованием специфичных антител. В нейронах коры головного мозга у всех проверенных видов обнаружился белок UCP1. Но у парнокопытных он был только в нейронах слоев III, IV и V, а у китообразных — по всей толщине коры. Количественно у парнокопытных белок UCP1 содержали в среднем 35,4% клеток (с разбросом от 11 до 58%), а у китообразных — 74,6% (причем у дельфина и горбатого кита окрашивались все 100% клеток). Пример фотографии окрашенных тканей приведен на рис. 3, а результаты количественного учета — на рис. 4.

Рис. 4. Результаты оценки количества нейронов коры головного мозга, в которых присутствует белок UCP1 (показана их доля в процентах). Проводились отдельные измерения для коры затылочной доли мозга (occipital cortex) и коры поясной извилины (anterior cingulate cortex). Также показаны усредненные значения (average) для каждого вида и по группам парнокопытных (Artiodactyls) и китообразных (Cetaceans). Во врезке демонстрируется электрофорез очищенного белка UCP1. Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

В клетках глии (но не в нейронах) обнаружились белки UCP4 и UCP5. Причем, иммуноокрашивание на эти белки (более яркое для UCP4) наблюдалось исключительно в тканях китообразных. В сером веществе коры головного мозга окрашивалось в среднем 36% клеток глии, а в белом веществе мозга — 56% глиальных клеток. У парнокопытных, несмотря на то, что присутствие мРНК и самих белков UCP в тканях их мозга было показано другими методами, количество этих молекул оказалось настолько низким, что при иммуноокрашивании их совсем не было видно.

Ранее уже было установлено, что количество и активность белков UCP в буром жире стимулируется норадреналином (G. Mory et al., 1984. Noradrenaline controls the concentration of the uncoupling protein in brown adipose tissue). Предположив, что таким же образом норадреналин вероятнее всего действует и в тканях мозга, авторы измерили плотность норадренергических синапсов в изучаемых тканях мозга животных. Чтобы пометить и подсчитать такие синапсы, использовали антитела к ферменту (коротко обозначаемому DBH), который превращает дофамин в норадреналин и присутствует в нервных окончаниях клеток, выделяющих норадреналин в качестве нейромедиатора. Как и ожидали авторы, плотность таких синапсов в тканях китообразных оказалась в среднем выше, чем у парнокопытных. Статистически достоверным это различие оказалось только в сером веществе коры головного мозга (рис. 5).

Рис. 5. Результаты оценки плотности (в штуках на мм3) синапсов, содержащих фермент DBH в сером веществе (grey matter) коры головного мозга. Проводились отдельные измерения для коры затылочной доли мозга (occipital cortex) и коры поясной извилины (anterior cingulate cortex). Также показаны усредненные значения (average) для каждого вида и по группам парнокопытных (Artiodactyls) и китообразных (Cetaceans). Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Так кто же из ученых прав: защитники гипотезы эволюции социального интеллекта китов или Пол Мейнджер с его гипотезой о гомеостатической функции как фактора, определившего вектор эволюции большого мозга?

Попробую высказать предположение, что Мейнджер может быть прав одновременно с Лори Марино. Мне кажется логичным и весьма вероятным, что, действительно, первоначальным пусковым фактором для увеличения размера мозга стало именно то, что при большем размере этот орган мог лучше сохранять постоянство температуры. И что оптимизация именно этой функции сохранения температуры действительно стимулировала формирование множества особенностей биохимии, физиологии (в том числе особенностей сна) и анатомии (включая большие размеры) мозга китов. Но вполне укладывается в современное понимание хода эволюции и предположение, что эти же особенности могли, в свою очередь, стать преадаптациями для развития — как ни крути — действительно незаурядных интеллектуальных способностей китообразных (вполне доказанных по крайней мере для некоторых из них).

Подобным же образом перья птиц, которые традиционно рассматриваются с точки зрения их функции для полета, первоначально возникли еще у нелетающих динозавров и, кстати, все с тем же назначением — поддержание температурного гомеостаза. То есть перья стали преадаптацией, сделавшей возможным последующее развитие полета у некоторых потомков оперенных динозавров.

После всего сказанного хочется сделать одну маленькую, но важную ремарку. На сегодняшний день, в сущности, нет данных о том, какую именно функцию выполняют белки UCP в мозге. Эта функция может вовсе не иметь отношения к генерированию тепла, а участвовать, к примеру, в каких-то метаболических процессах (M. J. Gaudry, M. Jastroch, 2019. Molecular evolution of uncoupling proteins and implications for brain function). Так что при всей своей занятности и привлекательности, тезисы авторов пока остаются в значительной мере гипотетическими и требуют дальнейшей работы по сбору доказательств.

Источник: Paul R. Manger, Nina Patzke, Muhammad A. Spocter, Adhil Bhagwandin, Karl Æ. Karlsson, Mads F. Bertelsen, Abdulaziz N. Alagaili, Nigel C. Bennett, Osama B. Mohammed, Suzana Herculano-Houzel, Patrick R. Hof & Kjell Fuxe. Amplification of potential thermogenetic mechanisms in cetacean brains compared to artiodactyl brains // Scientific Reports. 2021. DOI: 10.1038/s41598-021-84762-0.

Татьяна Романовская

-

Весьма забавно получается: античные представления о том, что мозг нужен для охлаждения крови не оказались тотально ошибочны, но обрели новую жизнь - пусть в диаметрально противоположном значении и не у нас.

Ну и шутки компьютерных энтузиастов о том, что мощный разогнанный процессор можно применять для обогрева помещения, а также реальная современная практика некоторых крупных технологических компаний использовать тепло серверных станций также оказались изобретёнными природой за многие миллионы лет до нас - как и множество прочих, якобы уникально-культурных изобретений типа сельского хозяйства, ядерного реактора, электрогенератора/роторного двигателя, пулемёта, глобальной сети передачи данных и пр...-

Об этом же подумал. Сторонником первой гипотезы был Аристотель, а оппонентом - Платон, весьма остроумно аргументировавшим свою точку зрения утверждением, что поскольку мозг расположен в голове, голова подобна сфере, а сфера - самая совершенная геометрическая фигура, то мозг и должен быть вместилищем разума, и никак иначе.

-

Платон, весьма остроумно аргументировавшим свою точку зрения утверждением, что поскольку мозг расположен в голове, голова подобна сфере, а сфера - самая совершенная геометрическая фигура...

Отсюда, кстати, действительно всего шаг до правильного физического возражения: шар - это тело с наименьшим отношением поверхности к объёму, а значит - наихудшей теплоотдачей.

-

-

-

>>античные представления о том, что мозг нужен для охлаждения крови не оказались тотально ошибочны, но обрели новую жизнь - пусть в диаметрально противоположном значении и не у нас.

не, все-таки, большой мозг нужен для обогрева самого себя (мозга), а не крови и всего тела. То есть, он как раз не должен быть в противоположном значении -

Позволю себе дополнить авторское отступление: возможен и обратный порядок "взаимодействия гипотез" - вынужденное усложнении пищевого поведения привело к повышению теплоотдачи усложнившегося мозга, что дополнительно повысило приспособленность к обитанию в холодных водах.

В любом случае - очень интересный пример того, как на один и тот же признак отбор действует в одном направлении двумя независимыми (в первом приближении) способами.

-

Саванна плоская как стол. Джунгли вообще не двухмерны даже.

Трехмерность водной среды это факт. То что именно водноориентированные животные такие как люди, слоны и киты имеют самый большой мозг является очень доказательным фактом. Конечно, дело не только в трехмерности и звуках, это есть и на деревьях и в воздухе, а дело в более глубоких факторах обусловлемых всем действием водной среды, ее кульбитами, плаванием, задержкой дыхания,ведь только умение задерживать дыхание в водной среде дает возможность издавать сложные звуки, это известный биологический факт. Млекопитающему чтобы плавать нужно иметь большой мозг, для всего остального можно быть и дураком, а для воды только умным.

-

Ну да, верно. Про слонов вот тут https://www.wits.ac.za/news/latest-news/opinion/2019/2019-07

/how-did-elephants-evolve-such-a-large-brain-climate-change- is-part-of-the-answer.html написано, что относительный размер мозга у слоновьих предков, живших тогда еще только в Африке, увеличивался ступенчато в 2 периода: около 26 млн. л. н., когда опять же из-за глобального похолодания и иссушения климата в Африке началось опустынивание. И второй скачок - около 20 млн. л. н., когда из-за дрейфа континентов в Африку пришло много новых животных (парнокопытных конкурентов и хищников) из Азии. Таким образом, привязка идет опять же к изменению экологической обстановки и необходимостью перестраивать поведение. Увеличенный мозг тут опять же рассматривается как средство повышения пластичности поведения. Ну а дальше абсолютный размер мозга рос уже вместе с ростом массы тела.

Мне вот интересно, у слона на коже столько же волосков, сколько у человека? Если у слона их больше, то и нервных окончаний от каждого волоска больше, и значит для обработки сигналов слону нужен бОльший мозг.

P.S. Я знаю, что у крупных динозавров был очень маленький мозг. Но это динозавры, а тут млекопитающие.

-

Для учета вклада корреляции между размером тела и размером мозга, которая действительно есть, используется "коэффициент энцефализации" - это отношение реального размера мозга у какого-либо вида млекопитающего к теоретически ожидаемому для млекопитающего соответствующего размера исходя из средних показателей. Так вот этот показатель у слонов - равен примерно 2, у шимпанзе около 3, у дельфинов 4-5, у человека - около 7.

-

Да потому что даже мозг таракана работает совсем не так, как современная компьютерная программа. Сравнивать компьютерную программу и разумную мозговую деятельность - это всё равнго что сравнивать теплое с зеленым.

Уж если и проводить аналогию, то с так называемыми аналоговыми компьютерами.-

-

Нет такого понятия, как мозговой алгоритм. Никаких алгоритмов, хоть как-то похожих на компьютерные, нет ни в мозге таракана, ни в мозге человека.

Можно сравнивать мозг и так называемые нейронные сети в компьютере, но и это сравнение, на которое возлагали большие надежды полста лет назад, оказалось несостоятельным.

Мозг работает один, без помощников, которые бы загружали его задачами, и руководили им. А нейронная сейть может решать только какую-то одну жестко заданную задачу (например, распознавание лица), которую запускает человек. И сколько бы мы не напихивали нейронных сетей в один компьютер, ничего подобного мозгу мы пока не получим, да и вряд ли получим хоть когда-то - это явно тупиковый путь. -

А нейронная сейть может решать только какую-то одну жестко заданную задачу (например, распознавание лица), которую запускает человек.

Зачем Вы дезинформируете читателей?

https://en.wikipedia.org/wiki/MuZero-

Вот две цитаты из первого же предложения по вашей ссылке:

1) "MuZero is a computer program"

2) "A computer program is a collection of instructions[1] that can be executed by a computer to perform a specific task."

Это в точности то, что я выше сказал.-

Вообще, разные архитектуры могут быть выполнены на разных платформах. Хоть архитектура мозга и построена на нейронах, но на ней замечательно выполнены алгоритмы, которые используются животными, например, витьё гнезда или брачный танец, или нахождение еды муравьями по наводке фуражира, и и.д. И наоборот бывает: нейронные сети выполнены на компьютерной архитектуре.

Что мозг, что компьютер - устройства для обработки информации. Они получают входную информацию, и выдают выходную. Значит, положения теории информации для них работают.

Логические операции, присущие компьютерной архитектуре изначально, также выполняются и в нейронных сетях мозга, - ведь логика присуща всем животным.

-

-

-

-

Внешняя среда загружает мозг задачами. Что это вы сейчас такое сказали?) Или вы думаете, что мозг – это полностью замкнутая система?

То, что у него есть гибкая система оркестровых надстроек, которая формирует гештальты модели мира (самоосознание) – кстати, довольно сомнительна на самом деле, как преимущество – не значит, что он будет работать без внешних задач. Насколько я помню, как раз таки не будет. Ведь миллионы лет эволюции сделали мозг как раз для решение этих задач. Забыл, как эта камера называется, вроде сенсорной депривации. -

Никаких алгоритмов, хоть как-то похожих на компьютерные, нет ни в мозге таракана, ни в мозге человека.

Когда лошадь идет по полю, ее мозг выполняет алгоритм и, при том, очень сложный. Каждая нога должна сделать шаг в свою очередь. То есть, по крайней мере, у этого алгоритма есть 4 шага. Каждый из 4-х шагов, в свою очередь, запускает сложный алгоритм движения ноги, задействуя множество мышц в определенном порядке.

Для каждого из вышеупомянутых 4-х шагов есть множество параметров, например, если лошадь видит, что ее правая передняя нога попадает в ямку или, наоборот, на кочку, она запустит алгоритм "шага в ямку" или "шага на кочку".

Да и для того чтобы понять, что под ногами, лошадиный мозг запускает множество сложных алгоритмов распознавания зрительных образов.

Да, выполнены эти алгоритмы, конечно же, не так, как они были бы выполнены в цифровом компьютере, но это не меняет сути: животные используют алгоритмы и еще как.

Алгоритм - это последовательность действий, производимая для решения некой задачи. Его можно выполнить в цифровом компьютере, в мозге или в других устройствах.

-

То, что климат похолодал во второй половине кайнозоя, совпадает по времени со всеми событиями второй половины кайнозоя. Законы логики авторы отменили.

Последние новости

См. также

Рис. 1. Головной мозг дельфина (слева) и человека (справа). Рисунок с сайта steemit.com