Новые результаты обостряют и запутывают загадку аномального магнитного момента мюона

Два десятилетия назад выяснилось, что теория и эксперимент расходятся в определении одной из важнейших характеристик мюонов — аномального магнитного момента. Пока теоретики гадали, какая Новая физика может за этим стоять, экспериментаторы готовили новый, более точный эксперимент Muon g-2. На днях в журнале Physical Review Letters были опубликованы первые его результаты, которые подтвердили и обострили разногласие. Однако за сутки до этого в журнале Nature были опубликованы новые теоретические расчеты, которые резко контрастируют с «консенсусным» теоретическим значением 2020 года и, по сути, сводят расхождение на нет. Это тройное противостояние — два метода расчета и новый эксперимент — будет оставаться в ближайшие годы горячей темой в физике частиц.

Внутренний магнетизм мюона

Возьмите провод, сверните из него петлю и пропустите ток. Петля будет поворачиваться во внешнем магнитном поле; у нее появляется характеристика, называемая магнитным моментом. Чем сильнее ток, тем больше магнитный момент. Эта же закономерность сохраняется и в микромире. Если электрон в атоме движется вокруг ядра, то есть обладает вращательным моментом импульса в атоме, то он как бы создает внутри атома микроскопическую петлю с током и у него тоже появляется магнитный момент, пропорциональный орбитальному моменту импульса.

Но у электрона, кроме вращения за счет физического перемещения в пространстве, имеется еще собственный источник момента импульса — спин. Хотя спин не следует представлять себе как физическое вращение электрона, он тоже порождает магнитный момент — правда, вдвое больший, чем ожидалось бы по аналогии с петлей с током. Эта двойка, которая записывается в виде коэффициента g (гиромагнитного отношения), стала одним из триумфов релятивистской теории электрона, построенной Полем Дираком в конце 1920-х годов.

Два десятилетия спустя выяснилось, что коэффициент g не строго равен, а чуть-чуть больше двух. Джулиан Швингер понял, откуда берется отличие, — это влияние виртуальных частиц, бурлящих вокруг электрона, — и в 1948 году вывел его теоретически: g ≈ 2,0023. Такое мизерное, казалось бы, отклонение — всего в тысячную долю! — имеет огромное значение, поскольку оно позволяет напрямую проверить, правильно ли мы понимаем самые фундаментальные законы физики. В том же году эта величина для электрона была измерена экспериментально с точностью 0,005%, то есть 50 миллионных долей (ppm), и результат совпал с теоретическим предсказанием (P. Kusch, H. M. Foley, 1948. The Magnetic Moment of the Electron).

С мюоном все было сложнее. Он нестабилен и живет всего две микросекунды. Зато при распаде он испускает электрон, и по углам вылета и энергии электрона можно определить направление спина мюона. Это позволяет отследить, как мюон прецессирует (то есть поворачивается) в магнитном поле, а значит, и определить магнитный момент мюона gμ. В 1957 году gμ удалось измерить с точностью 10%; результат совпал с двойкой. Но методика стремительно развивалась, и уже в 1959 году точность измерения достигла 70 ppm (R. Garwin et al., 1960. Accurate Determination of the μ+ Magnetic Moment).

Тут надо сделать маленькое терминологическое пояснение. Вместо того, чтобы говорить про величину gμ ≈ 2,00233..., которая очень близка к двойке, физикам удобнее записать gμ = 2(1 + aμ) и обсуждать дальше уже само это отклонение от двойки: aμ ≈ 0,001166. Величина aμ называется аномальным магнитным моментом мюона, или, на физическом жаргоне, просто «аномалией». Чтобы не создавалось ложное впечатление, подчеркну еще раз: аномальный магнитный момент мюона — это просто его отличие от двойки. В нем самом нет ничего необъяснимого; он отлично рассчитывается и измеряется. Вопрос лишь в том, чему равен aμ и совпадает ли расчет с экспериментом.

Относительная погрешность для aμ в тысячу раз хуже, чем для gμ. Хотя к концу 1950-х годов величина gμ была известна с точностью 70 ppm, вычисленный отсюда аномальный магнитный момент мюона aμ получался с погрешностью в десяток процентов! Но в 1960-х годах был придуман новый тип эксперимента, в котором измерялось уже не gμ, а напрямую aμ, и это стало прорывом.

Рис. 2. При движении мюона в магнитном поле по круговой траектории поворачивается не только вектор скорости (синяя стрелка), но и направление спина (красная стрелка). Из-за того, что gμ > 2, спин поворачивается чуть быстрее. Если сначала спин параллелен скорости (пунктирная стрелка), то после первого оборота спин повернется на некоторый угол

Идея состояла в том, чтобы следить за прецессией не покоящегося мюона, а движущегося в магнитном поле. Когда мюон влетает в однородное магнитное поле, он описывает окружность, раз за разом возвращаясь в исходную точку. Спин мюона тоже чувствует магнитное поле — и прецессирует. Если бы gμ строго равнялось двойке, то на каждом обороте по кольцу спин тоже совершал бы ровно один полный оборот. И тогда мюон пролетал бы исходную точку каждый раз с одной и той же ориентацией спина.

Однако gμ чуть-чуть отличается от двойки. Поэтому на каждом полном обороте спин успевает провернуться чуть-чуть больше (рис. 2). В результате, если следить за мюоном в одном месте кольца на протяжении десятков и сотен оборотов, то мы увидим, что спин постепенно поворачивается. Частота этого вращения прямо пропорциональна aμ. Поэтому достаточно измерить эту частоту, определить напряженность магнитного поля — и отсюда можно напрямую вычислить аномальный магнитный момент мюона.

Отследить направление спина мюонов на удивление просто. Поляризованные мюоны распадаются, и распределение вылетающих электронов по энергии и углам зависит от ориентации спина мюонов. Можно сказать, мюоны сами, своими собственными распадами, показывают нам, куда у них был направлен спин. Поэтому достаточно поставить датчики электронов рядом с кольцом и отслеживать, сколько приходит электронов с энергией выше определенного порога. Получается простой счетный эксперимент: запускаем сгусток мюонов в кольцо, и пока они наворачивают обороты, датчики просто считают, сколько в них попадает электронов. Получается волнообразная кривая, как на рис. 3. Поскольку удается отследить сотни периодов, можно с очень высокой точностью измерить частоту осцилляций, что и дает значение aμ при известном магнитном поле.

Рис. 3. Количество электронов от распадов мюона, зарегистрированных датчиками эксперимента CERN III, в зависимости от времени после запуска мюонов. Рисунок из статьи И. Б. Логашенко, С. И. Эйдельмана, 2018. Аномальный магнитный момент мюона

Новая методика резко улучшила точность измерения aμ. Погрешность быстро уменьшилась до процента, потом до тысячной доли, а к концу 1960-х годов дошла до 265 ppm. Окончательный результат многолетней кампании ЦЕРНа по измерению aμ был опубликован в 1979 году (J. Bailey et al., 1979. Final report on the CERN muon storage ring including the anomalous magnetic moment and the electric dipole moment of the muon, and a direct test of relativistic time dilation). Погрешность составила всего 7,3 ppm, а если ее пересчитать в gμ, то точность составит 7 ppb (7 миллиардных долей). Мало какое фундаментальное физическое измерение могло в 1970-х годах похвастаться подобной точностью! Подробный рассказ на русском языке об этих исследованиях можно найти в недавнем обзоре И. Б. Логашенко и С. И. Эйдельмана Аномальный магнитный момент мюона, опубликованном в журнале УФН.

Аномалии в аномалии

Когда точность выражается уже в миллионных и миллиардных долях, а измерения по-прежнему согласуются с расчетами, можно было бы и успокоиться — но только не в фундаментальной физике! Аномальный магнитный момент мюона возникает из-за виртуальных частиц, которые на мгновение возникают рядом с мюоном и тут же поглощаются (рис. 4). При этом свой вклад вносят все существующие частицы, даже те, которые мы пока не открыли. По сути, магнитный момент мюона предоставляет нам уникальную возможность всмотреться в самую глубь микромира и попробовать разглядеть Новую физику, которую мы пока не можем открыть на коллайдерах. Поэтому физики стремятся рассчитать эффекты от всех известных частиц Стандартной модели и измерить величину aμ с максимально достижимой точностью. Если обнаружится достоверное различие — это станет сигналом к большим изменениям в понимании микромира. Кстати, если у вас возникло ощущение дежавю, то вы полностью правы: недавно в тех же самых выражениях мы описывали и подозрительные отклонения от Стандартной модели в распадах B-мезонов (Усилилось расхождение данных LHCb с предсказаниями Стандартной модели, «Элементы», 25.03.2021). Процессы разные, но цель одна.

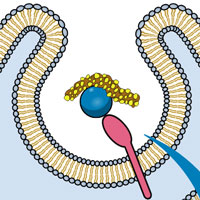

Рис. 4. Четыре класса диаграмм с виртуальными частицами, приводящими к аномальному магнитному моменту мюона: электродинамические, слабые, а также два вида диаграмм с участием адронов (H означает hadrons, адроны). Волнистые линии на всех диаграммах — фотоны. Изображение из обсуждаемой статьи в Physical Review Letters

Для вычисления aμ в рамках Стандартной модели приходится работать с многими тысячами диаграмм (на рис. 4 показаны лишь простейшие из них). Их можно условно разбить на два класса: хорошо понятые (чисто электродинамические эффекты и влияние слабого взаимодействия) и плохо понятые, при которых возникают виртуальные кварки или даже адроны и во всю свою силу работает сильное взаимодействие. В отличие от коллайдеров, где столкновения происходят при больших энергиях и где мы умеем рассчитывать процессы, здесь вся динамика происходит при малых энергиях. Современная теория сильных взаимодействий просто неспособна аналитически описать, что с происходит с виртуальными кварками в таком режиме. Вклад от этих диаграмм можно оценить очень приближенно на основе описательных адронных моделей, и долгие годы физики вели споры, какие из моделей ближе всего к реальности.

Ситуация с магнитным моментом мюона обострилась 20 лет назад. В конце 1990-х годов в Брукхейвенской национальной лаборатории в США стартовал новый эксперимент E821 (он же BNL Muon g-2) по измерению магнитного момента мюона. В 2001 году погрешность измерения aμ уменьшилась до 1,3 ppm, теоретические расчеты к тому времени достигли сопоставимой точности — и начала вырисовываться «аномалия в аномалии»: эксперимент начал расходиться с теорией! Различие было небольшим, но теоретики схватились за эту возможность и стали наперебой предлагать варианты Новой физики, в том числе с учетом очень популярной в те годы суперсимметрии.

В последующие годы ситуация оставалась несколько сумбурной. Коллаборация E821 обработала всю статистику и выдала окончательный результат (G. Bennett et al., 2006. Final report of the E821 muon anomalous magnetic moment measurement at BNL):

aμ(E821) = (116 592 089 ± 63)×10−11.

Погрешность aμ составила 0,54 ppm (следовательно, погрешность gμ — меньше одной миллиардной!). В теоретических расчетах какое-то время шел разнобой, вызванный, прежде всего, самыми разными подходами к оценке адронных диаграмм. Расхождение между теорией и экспериментом, в целом, прослеживалось, но насколько сильным оно было — зависело от конкретного метода. На рис. 5 можно увидеть эволюцию общего теоретического значения aμ с течением времени.

Рис. 5. Расхождение между теорией и экспериментом BNL E821 для аномального магнитного момента мюона aμ. Синие точки — последовательность теоретических расчетов на основе Стандартной модели. Черные точки справа: целевые показатели по погрешностям для нового эксперимента FNAL E989 и для консенсусного теоретического значения. Рисунок с сайта int.washington.edu

Вся эта полемика привела к тому, что сотни теоретиков, вычислявших те или иные вклады в aμ, запустили в 2016 году коллективный проект под названием Muon g-2 Theory Initiative. Его цель — не только объединить разные группы теоретиков, работающих над общей задачей, но и выработать схему для систематических перекрестных проверок их методик. Несколько лет работы и многочисленные встречи рабочих групп привели к тому, что в 2020 году был опубликован 200-страничный отчет, покрывавший все аспекты этого вычисления. Итоговый документ рекомендовал следующее число в качестве теоретического значения по состоянию на 2020 год:

aμ(теория 2020) = (116 591 810 ± 43)×10−11.

Два числа различаются на мизерную величину: (279 ± 76)×10−11. Но это расхождение составляет полновесные 3,7σ (стандартных отклонений) и продолжает будоражить теоретиков.

Новый результат

Теоретики не случайно подготовили свою рекомендацию к 2020 году. Еще десятилетие назад, когда расхождение между Стандартной моделью и результатом эксперимента BNL Muon g-2 окончательно зафиксировалось на отметке «около 3σ», стало ясно, что нужен новый, более точный эксперимент. Этого можно было добиться, лишь многократно увеличив число мюонов. В Брукхейвене такие мюонные потоки предоставить не могли, но другая национальная лаборатория США, Фермилаб, взялась реализовать этот проект.

Эксперимент в Фермилабе под кодовым номером E989 тоже называется Muon g-2. Многие из участников эксперимента E821 вошли в состав и новой международной коллаборации, в которую входят и физики из России. Кроме того, летом 2013 года из Нью-Йорка в Чикаго переехала самая крупная часть установки — 15-метровое монолитное кольцо со сверхпроводящими обмотками, которое не допускало демонтажа. Сам этот переезд, который физики окрестили The Big Move, был весьма необычным. Конструкцию перевозили не по суше, а по морю, — в обход Флориды до устья Миссисипи, а затем вверх по реке, — и только небольшой участок преодолевался ночью по перекрытому шоссе. Еще несколько лет работы — и обновленная установка Muon g-2 была готова принимать мюоны.

В 2018 году прошел первый сеанс набора данных Run 1, во время которого была накоплен объем данных, сопоставимый со всей четырехлетней статистикой BNL E821. За ним с небольшими перерывами последовали новые сеансы работы; прямо сейчас идет уже четвертый сеанс, Run 4. Надо сказать, что в новой установке было улучшено множество технических деталей, на которых нет возможности останавливаться подробно. Отмечу только, что условия внутри накопительного кольца, особенно величина и однородность магнитного поля, отслеживались несколькими независимыми способами. Именно проверка всех этих инструментальных параметров и измерение вызванных ими систематических погрешностей были наиболее трудоемкой частью работы. Поэтому результаты, объявленные 7 апреля, базируются пока на статистике лишь первого сеанса — физикам потребовалась пара лет, чтобы досконально перепроверить все погрешности и параметры.

Рис. 6. Сигнал от сгустка распадающихся и прецессирующих мюонов, отслеживаемый на протяжении почти миллисекунды. Черные точки — данные, красная кривая — наилучшее приближение. По частоте периодического сигнала восстанавливается аномальный магнитный момент мюона. Изображение из обсуждаемой статьи в Physical Review Letters

При этом, как и во всех современных экспериментах по измерению важных характеристик элементарных частиц, анализ велся «слепым» методом. Этот термин означает, что экспериментаторы честно выполняют свою работу, не имея возможности увидеть, какой получится результат. Момент истины, открытие результата, наступает лишь в самом конце — после того, как выполнен весь анализ. Технически это выглядит так. Физики анализируют все измеряемые величины и их погрешности, настраивают методику обработки данных, проводят моделирование и получают в конце концов величину, за которую они полностью ручаются. Но это еще не сам аномальный магнитный момент. До него остается последний шаг — умножить полученную величину на некий контрольный параметр установки (в данном случае — частоту отсчетов сверхточных часов). Его не знал никто, кроме двух человек, не входящих в саму коллаборацию. И лишь когда вся коллаборация завершила анализ, конверты с записанной частотой были открыты, экспериментаторы умножили свой результат на число и получили ответ для аномального магнитного момента.

Рис. 7. Результаты измерений и расчетов аномального магнитного момента мюона. Синяя точка — результат давнего эксперимента BNL E821, красная точка — новый результат, фиолетовая точка — значение, полученное при их объединении. Зеленая точка показывает результат теоретического расчета на основе Стандартной модели по состоянию на 2020 год. Расчет отличается от эксперимента на 4,2σ. Изображение из обсуждаемой статьи в Physical Review Letters

Красная точка на рис. 7 показывает новый результат измерения aμ. В пределах погрешностей она отлично согласуется со старыми данными эксперимента E821 (синяя точка). Для экспериментаторов это стало главным поводом для гордости за свою работу: установка работает как надо, методика не дает сбоев. При этом сразу же, на скромной статистике, новый результат показал чуть лучшую точность, чем старый: 0,46 ppm против 0,54 ppm. Объединив два результата, экспериментаторы получили новый результат для aμ с рекордной точностью 0,35 ppm:

aμ(E821 + E989 Run 1) = (116 592 061 ± 41)×10−11.

Расхождение с рекомендованным теоретическим значением не только подтвердилось, но и окрепло: (251 ± 59)×10−11, что составляет серьезные 4,2σ.

Напомню, что теоретики к новому результату Muon g-2 готовились годами. Десятки исследовательских групп заранее провели расчеты и написали статьи на основе тех или иных теоретических моделей и ждали лишь числа от экспериментаторов. Число было озвучено на онлайн семинаре 7 апреля — и уже на следующий день в архиве препринтов появилось свыше 30(!) теоретических статей на эту тему. Освещать их подробно особого резона нет; сейчас наблюдается первый бурный отклик теоретического сообщества, и какие-либо выводы можно будет делать, лишь когда осядет пыль. Пожалуй, самый примечательный факт состоит в том, что половина теоретических статей использует для объяснения отклонения суперсимметрию — не потому, что она чем-то предпочтительнее других объяснений, а потому, что суперсимметрия была популярной гипотезой двадцать лет назад, когда теоретики бросились объяснять результаты E821.

Новый результат, подтверждающий старую загадку, — это хорошая новость для поисков Новой физики. Но если взглянуть на вещи трезво, то эксперимент Muon g-2 пока не изменил расстановку сил; общая ситуация сейчас точно такая же, как и раньше. Бурная реакция теоретиков вызвана лишь долгим ожиданием, а не самими данными. Но вспомним, что этот результат — только начало работы эксперимента Muon g-2 в Фермилабе. Почти вся погрешность сейчас — статистическая, вызванная тем, что данных пока не очень много (статистические погрешности — это те засечки на «усах» экспериментальных точек, которые можно увидеть на рис. 7). Систематические (то есть, по сути, инструментальные) погрешности под контролем, они в несколько раз меньше, чем в BNL E821. Поэтому можно не сомневаться, что по мере набора и обработки данных общая неопределенность измерений уменьшится еще в пару-тройку раз, и произойдет это в ближайшие годы. Цель нового эксперимента — добраться до точности 0,14 ppm (см. рис. 5), и ему это вполне по силам.

Драматический поворот событий

Если бы на этом нынешний эпизод и завершился, то можно было бы порадоваться за физиков и пожелать им успеха в обработке данных новых сеансов работы. Но в этой истории, как в классическом сериале, в самый последний момент произошел еще один поворот событий, заставляющий нас в нетерпении ожидать развязку.

За сутки до объявления результата Muon g-2 в журнале Nature (редчайший случай для такой сложной темы!) появилась статья теоретического коллектива, который сообщает о новом расчете самого сложного для оценки вклада в аномальный магнитный момент мюона (третья диаграмма на рис. 4). Как уже упоминалось выше, традиционно физики учитывают этот вклад с помощью описательных моделей, настроенных на данные по рождению адронов и экстраполированные в нужную область (красные точки на рис. 8). Но есть и прямой метод — численный расчет такого вклада на суперкомпьютерах с помощью метода квантовой хромодинамики на решетке (пространство-время рассматривается как кубическая решетка с узлами и звеньями, на которых «эволюционируют» кварки и глюоны).

Рис. 8. Результаты теоретических расчетов вклада адронной поляризации вакуума в аномальный магнитный момент мюона. Красные точки — традиционный метод, зеленые точки — результаты расчетов разных групп в рамках КХД на решетке, верхняя зеленая точка — новый результат решеточной КХД. Синяя полоса — каким должен бы быть этот вклад, чтобы расхождение между теорией и экспериментом исчезло. Рисунок из статьи Sz. Borsanyi et al., 2021. Leading hadronic contribution to the muon magnetic moment from lattice QCD

Этот метод — очень мощный, и для него совершенно неважно, что у нас нет нужных аналитических формул. Им можно все сосчитать в лоб, но только для желаемой точности требуются такие вычислительные ресурсы, которые пока недостижимы. Теоретики начали использовать этот метод достаточно давно, и в рамках теоретической инициативы по расчету aμ несколько групп вычислителей предъявляло и сравнивало свои результаты. Их погрешности оставались, впрочем, слишком большими, чтобы как-то повлиять на теоретическую оценку (зеленые точки на рис. 8). При получении консенсусного теоретического значения 2020 года решеточные результаты было решено не включать.

Авторы новой статьи в Nature заявляют, что им удалось сосчитать этот вклад на суперкомпьютере с рекордной для этого метода точностью. Результат существенно отличается от консенсусного теоретического значения 2020 года и намного ближе к эксперименту. Если верить ему, то никакого существенного расхождения между теорией и экспериментом не наблюдается! Верхняя зеленая точка на рис. 8 впритык примыкает к синей полосе, которая показывает, каким должен быть адронный вклад, чтобы расхождение между теорией и экспериментом исчезло. Получается, тысячи физиков целых два десятилетия гонялись за миражом?!

И вот здесь ситуация становится совсем запутанной. Расчеты по методу КХД на решетке — это не просто число. Это набор чисел, полученный в рамках тех или иных схем преодоления трудностей, которые затем необходимо экстраполировать в нужную область. Разные группы по-разному решают эти задачи, и у них получаются слегка разные ответы. Собственно, взаимодействие групп расчетчиков полезно еще и тем, что они находят новые методы для перекрестной проверки друг друга. Авторы новой работы утверждают, что они справились с задачей намного лучше остальных групп. Кроме того, они косвенно утверждают, что сотни теоретиков, которые опирались на описательные модели, в чем-то коллективно ошибаются.

В результате на первый план выходит противостояние совсем иного рода: не теория против эксперимента, а два теоретических подхода друг против друга. Кто переборет — совершенно неясно. К счастью, ждать еще одного десятилетия на потребуется. Теоретические баталии развернутся в ближайшие годы, и к моменту объявления окончательного результата эксперимента Muon g-2 противостояние разрешится. Но на сегодняшний день по-прежнему непонятно, как следует относиться к загадке аномального магнитного момента мюона.

Источник: B. Abi et al. (Muon g-2 Collaboration). Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 0.46 ppm, Physical Review Letters. 2021. DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.141801. Статья также доступна как препринт arXiv:2103.11769 [hep-ex].

См. также:

1) P. Cushman. Muon’s Escalating Challenge to the Standard Model — популярное описание в журнале Physics.

2) Sz. Borsanyi et al., 2021. Leading hadronic contribution to the muon magnetic moment from lattice QCD. Статья также доступна как препринт arXiv:2002.12347 [hep-lat].

3) И. Б. Логашенко, С. И. Эйдельман, 2018. Аномальный магнитный момент мюона.

4) Сайт коллаборации Muon g-2 в Фермилабе; лента новостей эксперимента.

5) The Big Move — путешествие 15-метрового монолитного электромагнита из Брукхейвенской Национальной лаборатории в Фермилаб в 2013 году.

6) N. Wolchover. ‘Last Hope’ Experiment Finds Evidence for Unknown Particles — отличный популярный рассказ в журнале Quanta о ситуации вокруг аномального магнитного момента мюона.

7) Любопытные технические комментарии по поводу новой статьи в Nature можно найти в комментариях к этой записи в блоге.

Игорь Иванов

-

А не может ли быть так, что эффект обусловлен самой методикой эксперимента. Ведь вычисляется частота сигнала: "Получается волнообразная кривая, как на рис. 3. Поскольку удается отследить сотни периодов, можно с очень высокой точностью измерить частоту осцилляций, что и дает значение aμ при известном магнитном поле."

Но эта волнообразная кривая имеет еще и медленно меняющуюся составляющую, обусловленную уменьшением количества вылетевших электронов. Тогда при определении частоты классическим методом спектрального оценивания, ее значение всегда будет ниже истинного. Причина в ненулевом просачивании низкочастотной компоненты (от тренда кривой) в главный лепесток. И этот лепесток будет совсем немножко смещен в красную область.

Надеюсь, я правильно понял методику, в противном случае "прощенья просим".-

Вопрос очень естественный. Но экспериментаторы ведь меряют частоту не буквально от пика к пику, а через фитирующую функцию с осцилляциями и экспоненциальным распадом. Поэтому это они, конечно, учитывают.

Но, как они сами пишут в статье, фит с одними только базовыми параметрами плохо описывает данные (хоть это и не видно глазом). Дело в том, что там накладываются посторонние эффекты: бетатронные колебания самого пучка (вверх-вниз-вбок), пучок «дышит» (то шире, то уже), и т.д. Магнитное поле хотя и однородное с точностью одной миллионной, но все же возникает вклад его неоднородностей при таком движении мюонного пучка. Поэтому им приходится учитывать и такие параметры, которые слегка подправляют фит.

Наконец, в докладе было отдельно сказано: есть, конечно, опасность, что присутствуют какие-то посторонние медленно меняющиеся эффекты, которые могут сдвинуть фазу на масштабе в сотни микросекунд, пока сгусток циркулирует в кольце. Они постарались проверить и отследить все, что только можно. Эти подробности можно найти в сопроводительных статьях (там было еще три штуки одновременно с основной).-

Как я знаю уравнения стандартной модели нелинейные. Тогда я не понимаю теорию, по которой вычисляют магнитный момент мюона, учитывая сильные, слабые -электромагнитные взаимодействия. Магнитный момент можно получить из одного нелинейного уравнения в котором учтены сильные, слабые и электромагнитные взаимодействия. Но такой теории нет, а есть отдельные нелинейные теории сильного, слабого - электромагнитного взаимодействия. Также я не понимаю еще одну вещь. Согласно уточнению стандартной модели Окунем, точность вычисления массы векторного бозона несколько процентов. Это говорит о точности стандартной модели несколько процентов. Тогда как можно говорить об уточнении магнитного момента мюона в девятом десятичном знаке.

-

Масса векторного бозона определяется по формуле

m_W^2=g^2/(2^(5/2) G)=e^2/(2^(5/2) G*sin^2 θ_W );

G=1.16637∙10^(-5) ГэВ^(-2);sin^2 θ_W=0.2229;

Считаем в естественных единица, получаем результат

m_W=260.76ГэВ

Определяем во сколько раз наврала формула в «естественных» единицах

m_W/80.379=260.759/80.37914=3.244113

У Окуня приведена формула для заряда слабого взаимодействия

g^2=4πα/(sin^2 θ_W )

точность вычисления массы векторного бозона с учетом поправки Окуня 2.51%

Это точность вычисления стандартной модели в существующей интерпретации.

Получаем почти размерную формулу для массы векторного бозона

m_W^2=g^2/(2^(5/2) G)=4πα/(2^(5/2) G*sin^2 θ_W );

m_W=78.96359ГэВ

Но вычисления производились в естественных единицах, надо записать формулы стандартной модели в размерных единицах, что при этом получится я не знаю, я не смог записать стандартную модель в размерных единицах и получить близкий результат к вычислениям в естественных единицах.

Причем надо записать формулы и для сильного взаимодействия в размерных единицах.

Формулы в "естественных единицах" взяты из книги

Хуанг К. Кварки, лептоны и калибровочные поля Издательство «Мир», 1985, 382стр. ЛЛ тоже считает в "естественных единицах", но он приводит формулы и в размерных единицах. Для получения точности меньшей 2.51% нужна "новая физика".-

А высокая точность результатов вычисления определяется перенормировками

В самом деле отрицательное значение модуля можно представить в виде.

|a|^(1+iβ)=|b|exp[iπ(2k+1)]

|a|=|b|^(1/(1+iβ)) exp(π (2k+1)/(β-i))~|b|^(1/(1+β^2 ))

exp(π (2k+1)β)/(β^2+1)) стремится к бесконечности ∞,(2k+1)β)/(β^2+1)→∞

или стремится к нулю =0,(2k+1)β)/(β^2+1)→-∞)]

При этом возможен вариант, когда модуль стремится к бесконечности, а возможен вариант, когда модуль стремится к нулю. А может получиться промежуточный результат, горе физики с помощью перенормировок подогнали результат с точностью 9 десятичных знаков.

Нужно использовать обратные функции, а не модуль волновой функции. Но это отдельный разговор, в комментариях он не получается.

-

-

-

-

Поэтому, если не трудно, как бы уточнить: частота основного пика у них получается ниже(?) той, которая предусмотрена стандартной моделью, или выше. Если выше, то мои соображения в топку, не вследствие ошибочности, а по полученному результату. А вот если эта частота ниже... то можно сделать продолжение с иллюстрациями.

-

Частота прецессии получается выше, чем предсказывает СМ.

Но я боюсь, что даже идеальный учет всех физических (NB!) эффектов, способных вызвать погрешность измерения, не исключает такой глубоко закопанной в самой теории спектрального анализа ловушки (сам в нее один раз попался).

Напишите авторам. Я уверен, они будут очень вам благодарны, если вы укажете на некую новую погрешность, которую никто из сотен участников эксперимента не осознал за двадцать с лишним лет работы.-

Уж не сарказм ли в вашем голосе, что дескать "никто из сотен участников эксперимента не осознал за двадцать с лишним лет"? Я б согласился, но наблюдая кипиш вокруг ЕМасковых созвездий спутников - вижу что из сотен астрономов никто не удосужился посмотреть на очень даже заявленные заранее и открыто планы того же Маска. Так что моя вера в научное сообщество (не то чтобы в науку саму) чуть пошатнулась.

А размер этих решеток как-то определен?

Он порядка комптоновской длины волны электрона или намного меньше?

-

Размеры решеток определяются масштабом изучаемых явлений и вычислительными мощностями. Поскольку нужно разбираться с адронными явлениями, которые разворачиваются на масштабе порядка 1 фм, шаг решетки должен быть много меньше 1 фм, а размер, наоборот, заметно больше (но все равно, намного меньше комптоновской длины волны). В этой конкретной работе использовались решетки скромных размеров: шаг дискретизации примерно 0,1 фм, размер 6-10 фм. Получается решетка 60 узлов в каждом направлении (включая время), поэтому всего порядка 10 млн узлов. Это означает, что численно вычисляется примерно стамиллиономерный интеграл.

Это действительно скромные размеры для решеточных вычислений. Они такие скромные потому, что эти вычисления проводились не один-два раза, а миллионы раз. Результат извлекался из усреднения миллионов таких интегралов. Вычисления повторялись для других размеров решетки и других шагов дискретизации пространства, и из сравнения результатов оценивались артефакты, связанные с конечным шагом и конечным объемом. Наконец, после учета все этого делалась экстраполяция для непрерывной и бесконечной решетки.

-

-

Результаты, утверждающие наличие новых феноменов, а не объясняющие, почему новые феномены не было возможности достигнуть (или почему искали не там). Долгое время отрицательные результаты было стыдно публиковать, но не в физике сегодня.

Нашел для вас отрицательные результаты, с положительными все наоборот

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Negative_result-

>отрицательные результаты было стыдно публиковать

Тут вы сильно перегнули палку. Результаты эксперимента Майкельсона-Морли опубликовать было стыдно? Да и абсолютного большинства других физических экспериментов, хоть того же Хафеле-Китинга или Паунда и Ребки. Когда экспериментальные данные можно объяснить на основании существующей теории, не вводя новых сущностей, — это нормально. Публика хочет зрелищ и революционных открытий, но надо понимать, что они крайне редки и как правило непредсказуемы. Убедиться в работе существующей теории там, где её ещё не проверяли — уже хорошо.

Ссылка ведёт на дизамбиг, к тому, что вы подразумеваете отношение имеющий слабо, но я вас понял. Да, "Стандартная модель работает в данных условиях" — это нулевая гипотеза в ФЭЧ, но она далеко не столь банальна как "это вещество рак не лечит" в каком-нибудь медицинском исследовании: веществ много и практически все они рак не лечат, это мы по опыту знаем, а вот применимость СМ здесь проверяем впервые. Кстати, и слабая публикуемость отрицательных результатов медицинских исследований — известная проблема, негативно влияющая на прогресс фармацевтики. Попробовали, не получилось, ничего не опубликовали — а потом другие исследователи по тем же граблям ходят.

В общем, смотрите на жизнь позитивнее: революции в физике элементарных частиц не произошло, но на неё особо и не рассчитывали, хотя и надеялись. Прогресс идёт, мы твёрдо знаем, что существующие модели не полны, — а значит, когда-нибудь она случится.-

Мне очень понравились примеры из биологии рака, спасибо.

Валидные негативные утверждения генерировать намного проще: достаточно скомбинировать случайное предположение с безработным ученым. Большинство негативных валидных результатов не имеют ценности. Как исключение, можно предположить, что достаточно значимый негативный результат, закрывающий активно развиваемое направление, может оптимизировать планирование усилий и распределение бюджета.

В общем, дела идут удивительно плохо. Надо хотя бы удалить раздел про LHC с сайта. Ко времени зрелищных открытий он покроется плесенью.

-

-

-

-

Это и есть красные «R-ratio» точки на рис. 8. Но в этом методе же тоже полно своих тонкостей. Это не одно конкретное измерение, которое надо подставить в виде числа и вуаля. Приходится интегрировать экспериментальные данные по всему значению инвариантных масс рожденных адронов (в том числе и там, где данных мало и они не очень точные), отделять нужные процессы от ненужных и т.п. Можно также эти данные пытаться извлечь из адронных распадов тау-лептона, и в начале 2000-х широко обсуждалось разногласие между этими двумя методиками. В общем, это тоже еще та кухня.

А в решеточной КХД никаких мучений по обработке экспериментов не важны. Просто берем исходную теорию в ее чистом законченном виде и считаем результат. Счет сложный, ресурсоемкий, но прогресс неумолим. 10 лет назад никто и не замахивался на это. 5 лет назад пошли первые расчеты для a_mu. Сейчас вот уже точность у отдельных групп сравнима с data-driven методом. Еще пару лет спустя уже несколько групп будут претендовать на такую точность. В общем, как выражаются сами теоретики, это «systematically improvable methods», и они точно приведут к интересному прогрессу в бижайшее время.

А почему у электрона этих аномалий не наблюдается? Из за маленькой массы виртуальная "шуба" тонковата? Ставились ли эксперименты по поиску отклонений у электрона?

-

Аномальный магнитный момент у электрона, конечно, существует. Его g-фактор измерен и вычислен с поистине потрясающей точностью, неопределенность в обоих случаях составляет менее одной триллионной. Результаты теории и эксперимента пока что почти идеально совпадают. При этом вычисление g-фактора электрона облегчается тем, что проводится только в рамках квантовой электродинамики - то есть, с учетом одних лишь виртуальных фотонов и лептонов. Теоретическое значение, которое сейчас общепринято, получено при суммировании вкладов петлевых диаграмм вплоть до четвертого порядка, где в качестве коэффициента разложения выступает четвертая степень постоянной тонкой структуры (а это приблизительно одна сто тридцать седьмая). Однако фишка в том. что сама эта постоянная точнее всего определяется на основе экспериментального измерения g-фактора электрона. Это означает, что численные значения обеих величин должны быть согласованы друг с другом.

-

Поставлю вопрос по другому.

Почему у электрона аномалия не проявляется в экспериментах и судя по всему и в обеих теориях? Похоже аномалия на электроне и не должна проявляться. Но почему?-

У электрона тоже есть отклонение от СМ на 2,4 сигма, правда, в другую сторону, см. например https://arxiv.org/abs/1806.10252

По абсолютной величине расхождение в a_e там на уровне 10^{–12}, т.е. в тысячи раз меньше, чем в мюоне.

Вне зависимости от того, какова там причина, все эффекты тяжелых частиц в a_e подавлены в электроне по сравнению с a_mu величиной (m_e/m_mu)^2, что относится и к адронам, и к слабому взаимодействию, и к Новой физике.

-

-

-

Это обычные статистические флуктуации, когда мюонов становится совсем мало.

Посмотрите на шкалу по y (например, рис. 6) — там указано количество отсчетов. Вначале мюонов очень много, так что за короткий момент пролета сгустка мимо детектора ожидается в среднем отловить миллион электронов. Если в среднем миллион, то в каждом конкретном пролете у вас будет 1 млн ± sqrt(1 млн) = 1 млн ± 1000. Т.е. флуктуации будут на уровне 0,1%. Вы их на графике и не увидите, вам будет казаться, что данные идут ровненькой линией.

Но когда мюонов остается мало и вы ожидаете в среднем отловить 100 событий, то в каждом конкретном пролете вы ловите примерно 100 ± sqrt(100) = 100 ± 10. Т.е. ваши данные будут показывать из раза в раз флуктуации в пределах 10%.

На этот расчет накладывается много тонкостей, но происхождение флуктуаций при низкой статистике — статистическое.

Интересно, а может быть, что никакой новой физики и вправду нет?

-

Ну ок, как тогда вы объясните барионную асимметрию вселенной?

Начальными условиями сразу после Большого взрыва — не прокатит, т.к. внутри СМ есть механизм, который начальную асимметрию просто сводит на нет.

Божьим вмешательством, как Ньютон? :)-

-

Нарушение CP — одно из необходимых требований, но вовсе не достаточное. В рамках СМ люди считали барионную асимметрию и получали значение во много раз меньше, чем наблюдаем.

И проблем тут не столько в том, что CP-нарушения, которое присутствует в СМ, недостаточно, сколько в слабости электрослабого фазового перехода. Поэтому нужна Новая физика либо для усиления фазового перехода + дополнительные источник CP, либо для генерации через какой-то другой механизм (не электрослабый бариогенезис).

-

-

Для барионной асимметрии вам нужно, чтобы

1. Было нарушено CP

2. Было нарушение сохранения барионного числа

3. Нужно нарушение термодинамического равновесия как например, если есть фазовый переход первого рода (тогда переход идет через образование пузырей, как при закипании, в стенках которых и можно устроить асимметричные процессы)

В СМ нарушение CP есть, но его по всей видимости слишком мало, а барионное число нарушается при температурах выше электрослабого перехода через сфалеронные процессы. Барионную асимметрию можно было бы как раз сделать через электрослабый фазовый переход. Но в СМ это не переход первого рода, а так называемый кроссовер (нет границы между фазами) поэтому 3 условие не выполняется и все вымывается-

А где про это почитать, чтобы посложнее, но всё ещё научно-популярно? Речь идёт о фазовом переходе чего? Вакуума? Это тот самый переход, когда разделились электромагнитное и слабое взаимодействия?

-

Прежде, чем браться за решение проблемы нарушения барионной симметрии, надо разобраться с полностью симметричной космологической моделью вседенной:

https://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuView?url=/permanent/echo/einstein/sitzungsberichte/S250UZ0K/index.meta

стр.10 Точное значение лямбда члена в формуле (13 а) не определено:

https://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuView?url=/permanent/echo/einstein/sitzungsberichte/S250UZ0K/index.meta&pn=1 0

Полная симметрия означает, что в этой вселенной нет ничего, кроме ЭМ колебаний. Из гипотезы о том, что длина волны этих колебаний кратна некой минимальной длине, следует, что на долю нулевых ЭМ колебаний приходится 3/4 критической плотности вселенной.

Далее можно доказать, что эта минимальная длина волны в точности равна длине Планка. Поправка в закон Стефана-Больцмана, связанная с дискретностью длины ЭМ колебаний, для фонового излучения составит около 17 %.

Разобравшись с лямбда членом (темной энергией или нулевыми колебаниями) можно приступать к решению вопроса о нарушении барионной симметрии, о причине возникновения ТМ, и о том, что на самом деле имел в виду Эйнштейн, когда сказал, что совершил величайшую ошибку.

https://www.youtube.com/watch?v=UJVfZ8nz6dk-

>Из гипотезы о том, что длина волны этих колебаний кратна некой минимальной длине, следует, что на долю нулевых ЭМ колебаний приходится 3/4 критической плотности вселенной.

>Далее можно доказать, что эта минимальная длина волны в точности равна длине Планка.

Очень мне не нравятся статьи, которые дают вывод "у нас должна быть 'темная энергия' высокой плотности". Например, минимальная плотность там что-то вроде 1 (или 2) энергии покоя электрона на куб с ребром в его длину Комптона.

И я чуток не представляю, какое грав. притяжение дает именно ЭМ поле. Ведь критическая плотность нам нужна для того, чтобы после окончания инфляции расширение шло без ускорения - давление было уравновешено силой гравитации.-

@

Очень мне не нравятся статьи, которые дают вывод "у нас должна быть 'темная энергия' высокой плотности".

@

А чем конкретно не нравится, например статья на вики?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тёмная_энергия

@

И я чуток не представляю, какое грав. притяжение дает именно ЭМ поле.

@

ЭМ поле в виде стоячих колебаний имеет нулевой импульс и отличную от нуля энергию. Гравитационную массу можете рассчитать по формуле E = m * c^2

@

Ведь критическая плотность нам нужна для того, чтобы после окончания инфляции расширение шло без ускорения - давление было уравновешено силой гравитации.

@

Критическая плотность была нужна Альберту Германовичу, что бы обеспечить стационарность вселенной.

Впрочем, все относительно. Из принципа относительности измерений следует, равноправие различных точек зрения. Может вселенная расширяется ускоренно, а может это мы ускоренно сжимаемся вместе с местной группой галактик. Ответ может дать только прецизионный гравитационный эксперимент.-

Критическая плотность была нужна Альберту Германовичу, что бы обеспечить стационарность вселенной.

Все же есть критическая плотность в терминах "времени явно больше 5 млрд. лет назад".

Слишком большая масса гравитирующей материи не дала бы давлению материи пересилить гравитацию. Причем там точность в "антропном принципе" идет скажем "плотность материи = 1.0001+/-0.0001 от критической".

Это последние 5 млрд. лет (по новым моделям - вероятно меньше) расширению дает ускорятся высокое давление ТЭ. А на начальном этапе сила гравитации была куда больше и пересиливало её именно давление "горячей" материи. Берем плотность чуть больше - гравитация не даст Вселенной расширится до такого размера, чтобы давление ТЭ пересилило гравитацию.

Правда это утверждение может не совпадать с идеей об инфляции, если согласно ней глобальный размер Вселенной уже тогда был большой и гравитацией можно было "пренебречь" (как минимум - куски Вселенной уже разлетались с "второй космической").-

Да Вы сами прекрасно видите недостатки гипотезы о расширении вселенной! Она уже давно могла быть опровергнута и похоронена экспериментом, который 20 лет типа планируется:

https://www.youtube.com/watch?v=NZF4P8OrcIg

http://adsabs.harvard.edu/abs/1999MeScT..10..514S

Лично меня убедили теоретические аргументы. Посчитал температуру вселенной через нулевые колебания. Она оказывается обратно пропорциональна квадратному корню из радиуса кривизны. И все прекрасно, все сходится, за небольшим исключением. Отсюда следует, что адиабатическое расширение вселенной невозможно. Но оно наблюдается, значит оно иллюзорно.

И кроме того, нам давно пора унять свою гордыню. Барионной материи во вселенной жалкие проценты. Но почему тогда человек, измеряя размер вселенной, фактически использует себя в качестве эталона?-

-

>То есть за 20 лет программу наблюдений так и не провели?

А кто его знает. За 20 лет много спутников запущено, непонятного назначения.

Да и смысла в проведении этих исследований теперь особого нет. И так все ясно. Либо гравитационная постоянная не меняется, либо она увеличиваеся на 1.5 * 10^-13 от своего значения за год.

Большое количество косвенных данных могут быть даже убедительней, чем результат одного прямого эксперимента.

К тому же, на возвращении к космологической модели 1917 года процесс не остановится. Многочисленные вопросу "А почему?" станут очень актуальны, и потревожут покой современных теоретиков. Основы ядерной физики вряд ли будут пересматриваться публично.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Я бы сказал так: никто не может гарантировать, что новая физика обязана быть открыта в ближайшие годы, но она обязана быть

-

Создаем замечательные нейтральные частицы, конечно без магнитного момента (не может ведь его быть у элементарных без заряда). Они будут участвовать в сильном и слабом взаимодействии при обычных "лобовых" столкновениях. Осталось оценить возможную степень "темности" этой материи и достаточно ли "темной" она будет для согласования с моделями эволюции Вселенной из стадии большой плотности.

-

не может ведь его быть у элементарных без заряда)

Даже у нейтрино есть магнитный момент, правда очень маленький. У нейтрона он большой (но возможно вы под элементарными подразумевали несоставные).Они будут участвовать в сильном и слабом взаимодействии при обычных "лобовых" столкновениях.

Не в одной темности дело! ТМ обязана быть небарионной. Если бы она чувствовала сильное взаимодействие, она бы повлияла на первичный нуклеосинтез в первые несколько минут жизни вселенной.

Ну и наконец:Создаем замечательные нейтральные частицы

Как только вы постулируете новые частицы, это уже и есть новая физика.-

>но возможно вы под элементарными подразумевали несоставные

Да, я имел в виду "совсем элементарные".

Про нейтрино - нашел вот здесь:

https://arxiv.org/pdf/1911.06883.pdf

Порядок величин - "заряд электрона" * "постоянная Ферми"*"масса нейтрино".

Тогда будет "не очень участвовать во взаимодействиях" даже при плотности обычной материи этих минут нуклеосинтеза. И ещё не давать при распаде адроны/заряженные лептоны желательно. -

Так, то что ТМ - небарионна – консенсус?

А нет никаких гипотетических механизмов, с помощью которых она участвует в сильном взаимодействии, но каким-то образом эволюционировала уже после нуклеосинтеза?

Есть какие-то работы по предполагаемому влиянию?-

А нет никаких гипотетических механизмов, с помощью которых она участвует в сильном взаимодействии, но каким-то образом эволюционировала уже после нуклеосинтеза?

Фантазия безгранична, и если наслаивать предположения без оглядки на естественность, можно состряпать любые модели. Но они будут намного более экзотичными (т.е. основанными на ниоткуда не следующих, очень специальных дополнительных предположениях), чем обычная ТМ.

Вам нужно, чтобы в настоящий момент времени ТМ была сильно взаимодействующая (например, в форме темных планет или булыжников), но при этом бесстолкновительная на галактическом масштабе и на космологических временах (иначе бы она скучковалась бы в структуры, а не была бы рассредоточена в виде гало). Как это сделать, я сходу не вижу.

Более того, вы хотите, чтобы ТМ в первый час жизни Вселенной не участвовала в нуклеосинтезе. Т.е. в ту эпоху она не была сильновзаимодействующей. ОК, можно представить себе промежуточные долгоживущие частицы, которые помогли избежать ограничений нуклеосинтеза, которые потом распались на адроны. Но вам нужно обеспечить формирование крупномасштабной структуры вселенной, т.е. как-то сделать так, чтоб эти продукты распада сразу скучковались в виде компактных темных объектов, а не поступили в общий горячий газ вселенной. Как это сделать, я не представляю.

Понимаете, вы на уровне слов предлагаете идею и спрашиваете, прорабатывал ли ее кто-то. Но любой расчет сразу упирается в такие противоречия с реальностью, что эта идея оказывается многократно нежизнеспособна.-

>сразу скучковались в виде компактных темных объектов, а не поступили в общий горячий газ вселенной.

Скажем обычные атомы кучковались потому, что превращались в плазму и тратили энергию на излучение? Конечно кучковались они наверное до первичной рекомбинации.

А ТМ не теряла бы на такое энергию и кучковалась бы только до размера "гало вокруг галактики".

Создать и просчитать модель, в которой через 1000 секунд после БВ уже можно не учитывать распавшиеся на адроны частицы ТМ. Ну или к тому времени, когда вещество очень остыло и синтез дейтерия (какая-то там миллионная часть атомов водорода) и лития закончился.-

Обычное вещество скучковалось через многие миллионы лет за счет того, что сечение столкновения атомов большое и из-за этого возникает вязкость. Поэтому атомы не просто летают в общей потенциальной яме, как частицы ТМ, а образуют компактные структуры.

Создать и просчитать модель, в которой через 1000 секунд после БВ уже можно не учитывать распавшиеся на адроны частицы ТМ.

ТМ должна формировать крупномасштабную структуру вселенной, но при этом не кучковаться в темные звезды и другие компактные объекты.

Боюсь, вы недооцениваете, сколько разнородных требований предъявляется к ТМ.-

Не вижу особых противоречий.

Крупномасштабная структура вселенной явно свидетельствует о том, что ТМ сопротивляется сжатию намного сильнее, чем растяжению. Обычная перегретая жидкость обладает такими же свойствами.

Вполне может оказаться, что ТМ более фундаментальная субстанция, чем элементарные частицы (за исключением фотона).

Наверное есть и такие гипотезы, согласно которым колебания ТМ порождают частицы обычной материи.

-

-

-

-

Результат по новому эксперименту FNAL g-2 находится БЛИЖЕ к предсказаниям стандартной модели, чем показывал старый BNL g-2. Среднее значение, полученное при их объединении, тоже в результате БЛИЖЕ, чем первоначальный результат.

Почему же заявляется, что отклонение увеличилось с 3.7 сигма до 4.2, хотя должно было уменьшиться?

Или я не правильно прочитал рис. 7?

Игорь, такой вопрос - а насколько статистика в более поздних Run превышает статистику из Run-1, т.е. насколько еще можно ожидать улучшение результатов эксперимента (когда будут обработаны данные за все годы)? Стоит ли ожидать улучшение точности АММ хотя бы на порядок?

И еще вопрос - несколько лет понадобилось, чтобы все учесть и выдать результат для Run-1, для остальных циклов тоже прижется ждать результаты несколько лет или теперь этот процес пойдет быстрее?

Последние новости

Рис. 1. 15-метровое накопительное кольцо для мюонов — главная часть эксперимента Muon g-2 в Фермилабе. Сгусток мюонов попадает в кольцо по каналу, который виден в верхней части снимка. Магнитное поле, создаваемое сверхпроводящим электромагнитом, удерживает мюоны на круговой орбите (синее кольцо). Распадаясь внутри этого кольца, мюоны порождают электроны, которые регистрируются 24 детекторами, примыкающими к кольцу с внутренней стороны. По энергии электронов можно отслеживать прецессию магнитного момента исходных мюонов. Фото с сайта vms.fnal.gov