«Культурная эволюция» усложняет песни горбатых китов, а «культурные революции» — упрощают

Самцы горбатых китов поют одну и ту же песню, постепенно усложняя ее и перенимая нововведения друг у друга — это так называемая культурная эволюция. В популяции горбачей, обитающих в водах восточной Австралии, раз в несколько лет происходят «культурные революции»: песня резко и практически синхронно у всех самцов меняется на другую песню, заимствованную у соседней западноавстралийской популяции. Проанализировав изменение уровня сложности песен, ученые выяснили, что в те периоды, когда модификация песни происходила путем небольших изменений, сложность структуры песен постепенно возрастала. А если песня резко сменялась на новую в процессе «культурной революции», структура новой песни всегда оказывалась проще, чем у старой. Вероятнее всего такое упрощение связано с тем, что при резкой смене песни китам приходится выучивать сразу много последовательностей звуков, а количество нового материала, которое животное способно усвоить за единицу времени, ограничено.

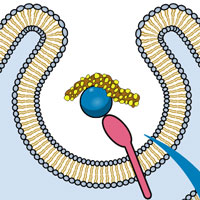

Знаменитые песни китов — это длинные сложно организованные последовательности звуков. Они имеют иерархическую структуру: различные звуки складываются в более-менее стереотипные «фразы», которые многократно повторяются, формируя «темы». Песня может включать от четырех до семи различных тем, исполняемых в определенном порядке.

Самцы горбачей (Megaptera novaeangliae) — самые искусные певцы среди китов. Они поют в теплых тропических водах, куда приходят для зимовки и размножения (R. S. Payne, S. McVay, 1971. Songs of humpback whales). Все самцы одной популяции поют очень похожую песню, но со временем она постепенно меняется (K. Payne, R. Payne, 1985. Large scale changes over 19 years in songs of humpback whales in Bermuda). Изменения эти происходят у всех животных одновременно — по-видимому, киты синхронизируют вариации своей песни, копируя нововведения друг у друга. Так проявляется довольно редкая среди млекопитающих (но широко распространенная у птиц) способность к вокальному обучению. У большинства млекопитающих вокальный репертуар передается генетически, но некоторые — включая многие виды китообразных, а также человека — способны выучивать новые звуки от сородичей (V. M. Janik, P. J. Slater, 1997. Vocal learning in mammals). Сложные паттерны поведения (в том числе вокального поведения), передаваемые путем социального обучения, называют культурными традициями (K. N. Laland, V. M. Janik, 2006. The animal cultures debate). Получается, что песни китов — это их культурные традиции, которые постепенно эволюционируют.

Зачем это нужно, не очень понятно. Похожие изменения претерпевают песни некоторых видов певчих птиц, которые, так же как и песни горбачей, передаются от одного самца к другому путем социального обучения. Одна из гипотез, предложенных для объяснения этого феномена — половой отбор. Для некоторых видов птиц было показано, что самки предпочитают самцов с более сложной структурой песни (J. L. Woodgate et al., 2012. Male song structure predicts reproductive success in a wild zebra finch population). Возможно, это связано с тем, что сложность песни является косвенным показателем физического здоровья самца или его уровня когнитивного развития (C. Catchpole, 1996. Song and female choice: good genes and big brains?).

Впрочем, с горбачами все несколько сложнее — прежде всего потому, что до сих пор не доказано, что песня самцов служит для привлечения самки. Самцы обычно поют в одиночестве, а если к ним и присоединяются другие особи, то они также оказываются самцами (J. D. Darling et al., 2006. Humpback whale songs: Do they organize males during the breeding season?). Иногда самцы поют, преследуя самку, но чаще они делают это молча либо издают слабо структурированные социальные звуки. Нет у китов и территории, для обозначения которой (по аналогии с птицами) могла бы быть предназначена песня — все горбачи свободно перемещаются по акватории и никогда не пытаются защитить какой-то ее район от сородичей.

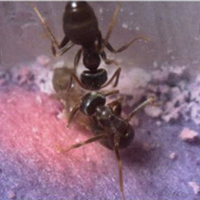

Тем не менее, самцы горбачей упорно поют свои песни и тщательно копируют нововведения из песен окружающих. В большинстве популяций это приводит к медленным постепенным модификациям песни из года в год — такой процесс изменения культурных традиций называется культурной эволюцией. Однако в популяции горбачей, обитающей в водах восточной Австралии, раз в несколько лет происходят «культурные революции», во время которых одна песня резко и практически синхронно у всех самцов меняется на другую песню, заимствованную из соседней западноавстралийской популяции (M. J. Noad et al., 2000. Cultural revolution in whale songs).

Как это происходит, точно неизвестно. Возможно, отдельные западноавстралийские самцы время от времени приходят на зимовку в восточную Австралию, или животные разных популяций обучают друг друга во время миграций. Маловероятно, что это происходит в районах летнего нагула, где смешиваются киты обоих популяций, так как летом киты практически не поют. Из акватории восточной Австралии песня затем распространяется дальше на восток, захватывая популяции южной части Тихого океана — такой пространственный масштаб передачи культурных традиций раньше был описан только для человека (E. C. Garland et al., 2011. Dynamic horizontal cultural transmission of humpback whale song at the ocean basin scale).

Как же так получается, что горбачи справляются с этой непростой задачей — быстро выучить совершенно новую, незнакомую песню? Ведь обычно они меняют свои песни понемногу, постепенно внося изменения в уже выученные и закрепившиеся последовательности звуков. Австралийские исследователи задались целью детально изучить процесс смены старой песни на новую, чтобы понять, как именно киты усваивают и вводят в свой репертуар сложные вокальные паттерны. Главный вопрос, на который они искали ответ — меняется ли (и если да, то как именно) уровень сложности организации песен в процессе их освоения новичками?

Ученые проанализировали записи песен, сделанные в водах восточной Австралии на протяжении 13 лет — с 2002 по 2014 годы. Записанные песни для анализа визуализировали в виде сонограммы и затем переводили их в цифровые последовательности с помощью созданного ранее «словаря», в котором каждому типу звука соответствует определенный номер. Для оценки того, являлась ли песня каждого года «эволюцией» или «революцией» по сравнению с предыдущим годом, использовался коэффициент сходства, основанный на расстоянии Левенштейна. Значение расстояния Левенштейна отражает минимальное количество операций вставки или удаления одного элемента и замены одного элемента на другой, необходимых для превращения одной последовательности в другую. Если коэффициент сходства был больше нуля, то новая песня считалась эволюционным развитием предыдущей, если же сходство было нулевым — песня считалась абсолютно новой, появившейся в результате «революции».

Для расчета сложности на уровне песни использовались такие параметры, как число звуков и типов звуков в песне, длительность песни, а для расчета сложности на уровне темы — число тем и средняя длительность фразы. Все эти переменные методом анализа главных компонент переводились в единый показатель, отражавший общую сложность песни. Также авторы провели сравнение вариабельности песен между отдельными особями, оценив долю уникальных фраз, встречавшихся только у одного кита.

Проанализировав изменение уровня сложности песен, ученые выяснили, что в те периоды, когда модификация песни происходила путем небольших изменений, сложность структуры песен постепенно возрастала (рис. 2). Напротив, когда песня резко сменялась на новую в процессе «культурной революции», структура новой песни всегда оказывалась проще, чем у старой. Эти закономерности проявлялись для меры сложности, рассчитанной как на уровне тем, так и на уровне целых песен.

Рис. 2. Вариации сложности китовой песни в периоды постепенных изменений (светлые отрезки) и революций (темные отрезки). По вертикальной оси отложены меры сложности: квадратами обозначена общая сложность, треугольниками — сложность на уровне песни, а кругами — сложность на уровне темы. Рисунок из обсуждаемой статьи в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

В периоды постепенного изменения одни и те же темы использовались китами из года в год, но их сложность постепенно увеличивалась (рис. 3): большинство тем со временем становилось длиннее и включало в свой состав больше звуков и типов звуков. Таким образом, сложность увеличивалась не только в среднем по всей песне, но и в отдельно взятых темах.

Рис. 3. Вариации сложности в разных темах в периоды постепенного изменения песни. Каждый светло-серый прямоугольник соответствует одной теме, а черными ромбами показан уровень сложности этой темы в разные годы. Рисунок из обсуждаемой статьи в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

Интересно, что уровень индивидуальности (то есть число уникальных фраз) в некоторой степени коррелировал со сложностью песни. В наибольшей степени эта связь была выражена в периоды постепенных изменений, когда возрастала и сложность, и индивидуальность. В то же время в периоды «революций» индивидуальность, в отличие от сложности, снижалась далеко не всегда.

Считается, что прогрессивные изменения возникают в результате взаимного копирования новшеств, которые отдельные киты понемногу привносят в свои песни (M. J. Noad et al., 2000. Cultural revolution in whale songs). Возможно также, что киты как бы «приукрашивают» свои песни для того, чтобы выделяться среди массы одинаковых певцов. Корреляция между сложностью и индивидуальностью согласуется с этой гипотезой: по мере того как песни становятся более сложными, они также становятся более индивидуально различными.

Таким образом, в результате проведенного исследования ученые выяснили, что песни, распространившиеся в популяции после «культурных революций», имеют более простую структуру, чем у песен до «революции». Вероятнее всего, это связано с тем, что при резкой смене песни китам приходится выучивать сразу много последовательностей звуков, а количество нового материала, которое животное способно усвоить за единицу времени, ограничено (C. I. Petkov, E. Jarvis, 2012. Birds, primates, and spoken language origins: behavioral phenotypes and neurobiological substrates).

Исследования сложных вокализаций, передающихся путем обучения (как у горбатых китов, так и у других китообразных, а также у певчих птиц) представляют большой интерес в числе прочего потому, что они могут служить моделью для изучения некоторых аспектов человеческого языка. Наши ближайшие родственники — шимпанзе и другие человекообразные обезьяны — имеют сравнительно бедный вокальный репертуар, который наследуется в основном генетически (V. M. Janik, P. J. Slater, 2000. The different roles of social learning in vocal communication). Никаких сложных вокальных последовательностей, подобных нашей речи, у человекообразных обезьян нет. Китообразные — одни из немногих представителей млекопитающих, для которых характерна передача акустических паттернов путем социального обучения (V. M. Janik, P. J. Slater, 1997. Vocal learning in mammals ). Исследуя эти паттерны, можно проводить интересные параллели с языком человека. Например, сложность человеческих языков снижается, когда они становятся более распространенными — по-видимому из-за того, что большому количеству людей приходится выучивать такие языки во взрослом возрасте (J. McWhorter, 2011. The power of Babel: A natural history of language).

Источник: Jenny A. Allen, Ellen C. Garland, Rebecca A. Dunlop and Michael J. Noad. Cultural revolutions reduce complexity in the songs of humpback whales // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2018. V. 285. DOI: 10.1098/rspb.2018.2088.

Ольга Филатова

-

Предположу в шутку, что киты поют от скуки...))) В самом деле, вот они отъелись на севере и уплыли на юга, туда, где тепло. Что самцам там делать? Девчонки их не интересуют, еды там нет, да она китам и не нужна на ближайшие полгода. Как тут не запеть от безделья? Но одна и та же песня просто начинает китам надоедать, сколько ее не усложняй. И, как только они услышат новую, то бросают надоевшую и осваивают новый мотив.

Мотив! То есть, сначала надо разучить упрощенную основу песни - мотив, а фиоритурами она украсится позже. -

Вывод статьи логичный. Действительно, усложнить что-то может только эволюция (хотя она может и упростить). А революция в принципе усложнить не может, она всегда только упрощает, потому что революция - быстрый процесс.

-

Эта Ваша мысль не очевидна.

Внучка каждый день мне доказывает практиццки, что можно и очень быстро все страшно усложнить. И мне потом приходится куда медленнее упрощать ею усложненное.

Кубик рубика в собранном виде мне кажется куда проще выглядит (понятнее), чем перемешанный. А собирать его куда дольше, чем перепутать.

Может быть киты как внучка - просто все препутывают и с трудом пытаются продраться сквозь эти запутанности, пока не приходит революционер с новой, намного более простой песенкой и - все с облегчением вздыхают!))-

Разберём пример с кубиком и поймём, почему собранный кубик неизмеримо сложнее перемешанного, а ДНК человека - случайной последовательности нуклеотидов.

Допустим, у вас есть два алгоритма. Первый - из любого состояния кубика приводит в собранное (кратчайшим путем). Второй - из любого в любое разобранное (кратчайшим путем). Сложность алгоритма измеряется числом шагов. Какой из двух алгоритмов сложнее? Конечно же, первый (потому что разобранных состояний очень много, а собранное - одно, и число шагов второго алгоритма всегда=1).

Аналогично с ДНК любого живого существа: она не случайна и потому очень сложна. Алгоритм ее построения чрезвычайно сложный, он "бежал" на "компьютере эволюции" миллиард лет. (Столько понадобилось чтобы получить ДНК человека, имея набор нуклеотидов). А рандомную ДНК получить очень просто.

Это, кстати, то, чего, к сожалению, не понимают креационисты. Никакую сложную систему невозможно получить быстро. Чем сложнее вещь, тем дольше будет работать алгоритм для ее получения (который называется эволюция). Поэтому творение из ничего невозможно в принципе, и "intelligent design" - бред.

Автомобиль, компьютер, самолёт - все эти вещи эволюционировали очень долго. Как и живые организмы.

Если вернуться к сравнению эволюции с революцией, то вывод очевиден: революция – быстрая, поэтому не может создать ничего сложного.-

ДНК не случайна и потому очень сложна.

@

В принципе, полностью согласен с вашим постом, но хотел бы уточнить насчет случайности. Разумеется, ДНК не случайна в том смысле, не может быть какой угодно. Она закрепляется в процессе необходимостью выживания. Но! Необходимая форма ДНК достигается в результате длинного, долговременного случайного перебора возможных состояний.

Только что мы говорили про цепочку Отношения - Возможность - Случайность - Необходимость. Вот она в действии.

Поэтому я переписал бы вашу фразу так: "Аналогично с ДНК любого живого существа: она есть единственный необходимый для выживания случайный перебор возможных вариантов и потому очень сложна".

Надо бы привести всё к женской форме, ну да ладно...-

Мне кажется, если я наконец понял эту формулу Гегеля, что она тут не совсем к месту. Когда мы рассмартиваем сложные системы (собранный кубик Рубика, ДНК, живые организмы, автомобили, смартфоны, компьютерные программы и т.д.), дело не в том, что было множество повторяющихся звеньев "возможность-случайность-необходимость". Дело в том, что сложный объект именно потому и сложный, что его сложно получить. Вот и всё. Как он получался: биологической эволюцией или химической, или технологической - не важно.

А случайный ли был перебор по дороге или неслучайны, а может, и вполне детерминистичный - это не меняет дела. Была ли по дороге необходимость или не была - тоже не имеет отношения.

А вот к чему слово "Отношения" в этой цепочке Гегеля - вообще не понятно.

Так что считаю, что нет смысла заставлять себя думать в рамках формулы Гегеля, когда можно выразить свою мысль напрямую.

Насчет же случайности, это вообще непростой вопрос. Случайность - это когда невозможно предвидеть результат процесса. Бросаем монетку - она случайно выпадает: орел или решка с вероятностью 1/2. Но очевидно, что если точно измерить положение монетки сразу после броска, скорость ее центра масс, угловые скорости, расстояние до пола, то можно будет практически со 100% вероятностью предугадать результат еще до того, как она упала. Можно даже такой прибор сделать: человек бросает монетку, видеокамера за ней наблюдает короткое время, а компьютер выдает ответ еще до того, как монетка приземлилась.

Аналогично можно предсказать мутацию гена, если бы можно было наблюдать за ним внутри ДНК (а это уже практически можно).-

Есть сложность и сложность.

Кубик Рубика, бесконечно большой, дает бесконечное количество комбинаций (если не слишком строго подходить к бесконечности). Но! Он структурно состоит из одинаковых элементов. Это как если бы мы одновременно подбрасывали бесконечное число монеток, дожидаясь, когда выпадет нужная комбинация орлов и решек в этой бесконечно длинной цепочке.

ДНК же сложна по другому - структурно, причем у структур есть иерархия. Монетками её не отобразишь. Пожалуй, подойдет бесконечно большой оркестр с бесконечно разнообразными инструментами. Должна согласоваться медная группа внутри себя, параллельно с ней - деревянная, и пр., и пр., чтобы, путем необходимого перебора случайных совпадений возможных звуков, проиграть в итоге связное "во саду ли, в огороде"...

Раз уж я начал нестрого говорить о бесконечности, то применю ее ещё раз к вашему опыту с монеткой. Пусть монетки будут бесконечно подобны друг другу по массе, радиусу и т.д. Пусть они подбрасываются вверх в вакууме бесконечно точным автоматом; он же пусть и ловит.

Ну, тогда, положив первую монетку орлом вверх и поймав ее, допустим, орлом вверх же, мы сможем получить бесконечное число орлов подряд. Либо решек, если будем класть решкой вверх. Никакой случайности здесь не будет. Получается, что случайность не возникает сама по себе, ее должно что-то родить.

Ее мама - Возможность. Случайность возникнет, если это окажется возможным.

В свою очередь, возможность тоже должна быть чем-то обеспечена. Ну, пусть в толще абсолютно чистой меди, где угодно по площади, находится некое зерно свинца. О! Появилось всякий раз разное Отношение между геометрическим центром и центром масс абсолютно однородной исходной массы.

Теперь прокрутим всё обратно, по-гегелевски. Внутри бесконечно однородного, безотносительного Абсолюта вдруг зарождается некая точка, о которой мы знаем только то, что она не такая относительно всего остального. Это зерно свинца в нашей монетке. Ну, и...

Так они и работают друг за другом, эти универсальные философские категории. Спасибо Георгу, нашему, понимаете ли, Гегелю...

Охтыбожемой, сейчас прокрутил, какой длиннющий пост...-

Честно говоря, не вижу смысла в XXI веке обсуждать ДНК старинным языком Гегеля, который не имел понятия об алгоритмах, сложности, вероятности, энтропии и т.д. Ну, это как говорить о Фейсбуке на древнегреческом. Давайте на современном языке.

Насчет "бесконечных комбинаций" у кубика рубика вы,

наверное, имели в виду последовательность ходов из одного положения кубика к другому? Но если брать кратчайший путь, то последовательность ходов одна (или несколько), но совсем не бесконечность.

Насчет монетки - у вас путаница. Когда бросаешь монетку один раз - два возможных исхода: О, Р. Бросаешь два раза - 4 возможных исхода: ОО, ОР, РО, РР. Бросаешь N раз - число исходов 2 в степени N. Цепочка не бесконечно длинная, ее длина - сколько раз вы бросите монетку. Допустим вы бросаете монетку 10 раз хотите получить комбинацию ОРОРОРОРОР. Поскольку все комбинации равновероятны, то вероятность вашей будет 1(2^10) = 1/1024. Сложность тут экспоненциальная: с увеличением длины цепочки время работы алгоритма растет экспоненциально.

Цепочка ДНК тоже не бесконечная. Каждое звено ДНК может быть одним из 4-ех нуклеотидов. Значит, всех возможных ДНК длиной 3 миллиарда (как у человека) будет 4 в степени 3 миллиарда. Число большое, но не бесконечное. Если бы все варианты ДНК были равновероятны (как с нашими монетками), то время эволюции организмов экспоненциально зависило бы от длины ДНК. И понятно, что сложные организмы не возникли бы - слишком много времени бы понадобилось. Но в ДНК, как вы правильно заметили, есть структуры и далеко не все варианты ДНК возможны, а очень и очень маленький процент.

Понятие "сложность" на бытовом уровне используют по-разному. Лучше использовать сложность из вычислительной математики. Сложность алгоритма - это время его работы как функция от длины данных. (Аналогично бывает сложность не по времени, а по любому другому фактору, например, по количеству требуемых химических элементов).

Сложность объекта вообще невозможно определить, и правильнее рассматривать не сложность самих объектов, а сложность их построения. То есть сложность алгоритма (или процесса), который их "сделал".

А процесс может быть очень разный. Если рассматривать сложность возникновения ДНК человека на нашей планете - то она очень большая: миллиард лет. Если рассматривать сложность возникновения той же ДНК во время деления клетки, то она весьма невелика: клетка делится за 1 час.

Так что один и тот же объект может быть невероятно сложен и невероятно прост. Скажем, смартфон. Покажи его древнему греку - подумает: дико сложная штука. И правда, 2 тысячи лет потребовалось. Покажи современному подростку, скажет: простая вещь. Штампуется на заводе.

Но вообще, у нас смешной разговор получается. Как в пьесах Чехова. Каждый говорит о своем. Вы используете свои знания из одной области, я свои - из другой. Нет общего знаменателя.-

Общий знаменатель - это ось, вокруг которой должен крутиться разговор. Одна ось. Начали говорить о случайности на примере монетки - всё, говорим только об этом, внимательно читая посты другого. Кстати, я-то писал о бесконечном количестве монеток, подбрасываемых одновременно. Потому и цепочка бесконечная, хотя исходов всего два. И вроде бы никуда от монеток я не отклонялся, но все равно получился длиннющий пост. А уж если отклоняться на смартфоны, то вообще растечемся по древу...

Я вам показал, как исчезает случайность внутри бесконечного и что нужно, чтобы она родилась. Если вас устроило это построение, всё, закругляем с монетной случайность. Не устроило - возражайте.

А то, что аргументы приводятся из разных областей, как раз интереснее. Главное, чтобы они крутились вокруг одной оси. И будем нам счастье...

Или уже давайте плюнем и пойдем отдыхать. Я же намедни не зря вставлял пассаж про философа и пиво...

-

-

-

-

-

-

Совершенно согласен: если говорить о количестве вариантов существования кубика Рубика - собранный кубик - всего один вариант из 19!

Или больше? Школьной математики моей тут, возможно, маловато))

Но разве это значит, что он -собранный - сложнее???

Каждый ведь из этих вариантов существует в единственном экземпляре, и,

по Вашей логике, выбери мы любой конкретный вариант в начале вашего "допустим" - и в конце вашей логической цепочки этот, выбранный, вариант окажется самым сложным.

То есть, можно же сказать так:

"Допустим, у вас есть два алгоритма. Первый - из любого состояния кубика приводит в [какое-то конкретное] (кратчайшим путем)."

Обратите теперь внимание: при таком начале вашего"доказательства" вы неизбежно придете к выводу, что это выбранное [какое-то конкретное] положение элементов кубика Рубика и есть самое сложное из всех прочих. (Потому что к нему ведет иное к-во путей-алгоритмов, чем к прочим, не выбранным в начале доказательства вариантам)

Перебрав все возможные варианты перепутанности кубика в качестве выбранного, вы докажете себе и некоторым окружающим, что каждый вариант кубика Рубика является самым сложным.

Лишь так, возможно, выявится необходимость поиска иного способа определять сложность каонкретного варианта состояния кубика.))

(Похоже, вы нашли доказательство наибольшей сложности любой из равновероятных перестановок любого количества элементов))

Но это - полбеды.

Способов определения сложности можно придумать много и каждый может быть полезен в какой-то мере при каком-то анализе чего-либо. Однако при оценке таких анализов неплохо бы

- либо принять выбранный авторами анализа способ определения сложности, (и тогда заочный разговор с ними (авторами) будет иметь смысл,)

- либо использовать другой способ оценки сложности, (и тогда смысл разговора с авторами будет совсем иной), но тут не следует забывать, что Ваш способ оценки сложности - иной, не совпадает с использованным авторами обсуждаемого исследования.

теперь обратите внимание -

1) способ определения авторами исследования сложности песен творческих китов вовсе не определяется количеством алгоритмов, приводящих к возникновению именно такой песни

2) способ определения мною сложности состояния кубика Рубика вовсе не определяется к-вом алгоритмов, а лишь протой описания этого состояния -

даже по телефону одним предложением я опишу владельцу кубика это положение буквально одним предложением.

Все остальные состояния кубика описать-передать будет куда сложнее,

и

теперь, если

"вернуться к сравнению эволюции с революцией, то вывод очевиден: революция – быстрая, поэтому"

с легкостью может ужасно усложнить Простое.

-

-

Другое дело, петь то же самое у нас в культуре принято "дословно" - если изменения по отношению к оригиналу вносятся, то это скорее результат неумения интонировать, или плохой памяти, или плохого слуха.

Это я, понятно, о большинстве - о тех, для кого музыка не профессия.

А вот если сравнивать с профессионалами - тут да! Тут мы прям киты! Тоже всякие ремиксы и вариации на старую подчас тему вытворяем.

Ну и еще две мысли:

- Как бы выглядели так же вычисленные графики анализа человечьей муз культуры. Ладно, не музкультуры всей. А одной какой-то песенки, которая давно живет и исполнена разными певцами в разые времена. Очень интересно бы увидеть и сравнить. Просто хоть понять, насколько эти графики наглядны. Уж больно внемузыкальны обсчитываемые характеристики. А речь все-таки о песнях идет...

- судя по рис2 возврата к прежней простоте окончательного не происходит, каждая новая революция приводит к чуть более сложной песне, чем прежняя. Тренд, как говорится, налицо. Интересно понаблюдать дальше - сохранится ли он? И понять (жаль,это невозможно) давно ли сформировался.

И второе - никаких эволюций и революций. Просто авторы периоды подъема назвали эволюциями, а периоды спада - революциями. Других критериев нет. А потом (следите за руками!) пошли против шерсти и "сделали вывод" о том, что в период революций сложность падает.

Посмотрите на период 2005-2007 рис 2. Никакой революции. Сложность постепенно снижается. Эволюционирует вниз.

Одни и те же вещи могут выглядеть и простыми и сложными в зависимости от способа их получения.

Например, операционная система Windows 10. На нее ушло 15 лет работы тысяч программистов. Впечатляющая сложность. Но я могу получить копию диска Windows 10 за две минуты (имея такой же диск). Очень низкая сложность.

ДНК кита эволюционировала миллиард лет - высокая сложность. А возникакет она (путем копирования в клетке) за 1 час - низкая сложность.

Что когда-то было сложным, потом стало простым.

-

Про ресурсы еще уточню: на две части их хорошо разделить - силу и ум.

Ум - сколько знал-соображал творец "Сложного"

Сила - сколько энергии-силы (в т.ч. с помощью рычагов и проч инструментов) применил

А что? Красиво ведь получается, триада:

Время

Ум

Сила

Если по-привычному,

Знание

Сила

Время

))

Возвращаясь к кубику-рубику:

Достижение любого конкретного состояния кубика-рубика - равно по сложности достижению любого другого конкретного его состояния. А к-во шагов зависит от стартового состояния кубика,

и оценить собранный кубик, как более сложное его состояние

Даже

- будь то из-за потраченного на процесс сборки времени(сколько в руках крутил),

знаний (сколько соображал и считал),

инструментов(чем разбирал и собирал или чем отклеивал-наклеивал цветную пленку) -

не получается))

А вот краткостью описания конкретной комбинации - запросто!))-

Не могу согласиться. Собранное состояние потому отличается от других, что именно оно, а никакое другое, является целью алгоритма сборки. Сам кубик по себе не прост и не сложен. Его сложность имеет смысл только по отношению к алгоритму его сборки.

Точно так же, как последовательность нуклеотидов сама по себе не может быть простой или сложной. А вот та последовательность, которая является ДНК живого человека, неизмеримо сложнее случайно выбранной последовательности (той же длины) - потому что сложность относительна.

ДНК человека сложна относительно процесса эволюции. Потому что такую ДНК очень и очень сложно было создать.

Аналогично: груда атомов сама по себе не более и не менее сложна, чем собранный из них самолёт. Но самолёт намного сложнее груды именно потому, что на его эволюцию ушли тысячелетия.

Поэтому правильно говорить не о сложности объектов, а о сложности процессов, которые "порождают" объекты.-

Цель - если речь о кубике - может быть совершенно любой. Вам разве в детстве не искались на кубике совсем иные цели, чем банальное одноцветье граней? Хорошо помню совсем другие целевые состояния кубика: полоски на его теле (одним кольцом, двумя (как торт перевязывают) и тремя), змейка, кубик в кубике, и проч.

И единственный тут (на мой взгляд) критерий отбора цели - способность сформулировать её , описать ее или представить. Лишь чтоб сделать ее целью.С этой точки зрения названная Вами наисложнейшей - как раз наипростейшая цель.

И, повторюсь, сложность достижения каждой из этих целей в Вашем понимании (как минимальное количество ходов) - зависит только от стартовой комбинации

а вот сложность описания, формулирования цели тут - оч ощутимая сложность. Потому я лично, играя в кубик, ставил перед собой такие ясные, легко описываемые цели. А неумеха одним революционным порывом запросто кубик доведет до жутко сложной с моей точки зрения комбинации.

-

-

-

-

А вот отсюда - поподробнее, пожалуйста ;)

Если описанные в статье песни имеют колеблющуюся сложность, то с какой фазой не нашли разницы?-

Не знаю. Там в обсуждении про это две фразы со ссылкой на другую статью: A second possibility is that Western Australian songs are simpler than eastern Australian ones and are learned with high fidelity. This seems unlikely as previous work suggests no overt differences in structure or complexity

between Western and eastern Australian songs [39].

Ссылка на статью 39: Murray A, Cerchio S, McCauley R, Jenner CS,

Razafindrakoto Y, Coughran D, McKay S, Rosenbaum

H. 2012 Minimal similarity in songs suggests

limited exchange between humpback whales

(Megaptera novaeangliae) in the southern Indian

Ocean. Mar. Mammal Sci. 28, E41–E57. (doi:10.

1111/j.1748-7692.2011.00484.x)

-

-

-

Эволюции - когда постепенно меняется одна и та же песня, революции - когда она резко заменяется на другую.

-

Да, это понятно. Вопрос в том, что такое резко и что такое постепенно. Как это определялось? На 2 рисунке наклон отрезков в эволюционном и в революционном сценарий сходный, что говорит об одинаковой скорости, нет? Если это усредненные данные по популяции, это не объясняет, почему скорость распространения изменений одинаковое при обоих сценариях.

-

Киты и дельфины

-

06.06.2024Пережив китобойный промысел, горбатые киты столкнулись с глобальным потеплениемОльга Титова • Новости науки

06.06.2024Пережив китобойный промысел, горбатые киты столкнулись с глобальным потеплениемОльга Титова • Новости науки -

29.08.2019Формация маргариткиВероника Самоцкая • Картинки дня

29.08.2019Формация маргариткиВероника Самоцкая • Картинки дня

-

13.06.2019Косатка Старый ТомОльга Филатова • Картинки дня

13.06.2019Косатка Старый ТомОльга Филатова • Картинки дня

-

21.03.2019Парадокс ГреяОльга Филатова • Картинки дня

21.03.2019Парадокс ГреяОльга Филатова • Картинки дня

-

19.02.2019Китобойный промысел и День китаОльга Филатова • Картинки дня

19.02.2019Китобойный промысел и День китаОльга Филатова • Картинки дня

-

30.01.2019«Культурная эволюция» усложняет песни горбатых китов, а «культурные революции» — упрощаютОльга Филатова • Новости науки

30.01.2019«Культурная эволюция» усложняет песни горбатых китов, а «культурные революции» — упрощаютОльга Филатова • Новости науки

-

09.11.2018Прыжок китаОльга Филатова • Картинки дня

09.11.2018Прыжок китаОльга Филатова • Картинки дня

-

23.10.2018Спинной плавник самца косаткиОльга Филатова • Картинки дня

23.10.2018Спинной плавник самца косаткиОльга Филатова • Картинки дня

-

10.09.2018Горбатые киты против косатокАлександра Нечаева, Юлия Михневич • Картинки дня

10.09.2018Горбатые киты против косатокАлександра Нечаева, Юлия Михневич • Картинки дня

-

07.05.2018Китовые вшиОльга Филатова • Картинки дня

07.05.2018Китовые вшиОльга Филатова • Картинки дня

Последние новости

Культура у животных

-

10.01.2025У шимпанзе из Боссу обнаружены сильные различия в эффективности колки ореховАлександр Марков • Новости науки

10.01.2025У шимпанзе из Боссу обнаружены сильные различия в эффективности колки ореховАлександр Марков • Новости науки -

19.04.2016Птицы учатся строить гнезда у своих знакомыхЕлена Наймарк • Новости науки

19.04.2016Птицы учатся строить гнезда у своих знакомыхЕлена Наймарк • Новости науки

-

09.03.2016У шимпанзе есть специальные деревья, в которые принято кидаться камнямиАлександр Марков • Новости науки

09.03.2016У шимпанзе есть специальные деревья, в которые принято кидаться камнямиАлександр Марков • Новости науки

-

19.09.2015Лучший «учитель» для животных — генетическая предрасположенностьЖанна Резникова • Журнал общей биологии • №4, 2015

19.09.2015Лучший «учитель» для животных — генетическая предрасположенностьЖанна Резникова • Журнал общей биологии • №4, 2015

-

08.12.2014Культурные традиции у птиц основаны на социальном обучении и конформизмеАлександр Марков • Новости науки

08.12.2014Культурные традиции у птиц основаны на социальном обучении и конформизмеАлександр Марков • Новости науки

-

15.10.2014Шимпанзе учатся друг у другаЕлена Наймарк • Новости науки

15.10.2014Шимпанзе учатся друг у другаЕлена Наймарк • Новости науки

-

28.12.2010Дикие девочки-шимпанзе играют в куклыАлександр Марков • Новости науки

28.12.2010Дикие девочки-шимпанзе играют в куклыАлександр Марков • Новости науки

-

21.10.2010Черепахи учатся на чужом опытеАлександр Марков • Новости науки

21.10.2010Черепахи учатся на чужом опытеАлександр Марков • Новости науки

-

27.12.2008Жизнь в сообществах: формула счастьяЖанна Резникова • Библиотека • «Природа» №8, 2008

27.12.2008Жизнь в сообществах: формула счастьяЖанна Резникова • Библиотека • «Природа» №8, 2008

-

29.03.2006Использование орудий животными не всегда говорит о большом умеАлександр Марков • Новости науки

29.03.2006Использование орудий животными не всегда говорит о большом умеАлександр Марков • Новости науки

Рис. 1. Горбатый кит выпрыгивает из воды в акватории острова Беринга. На зиму этот кит и его сородичи мигрируют в теплые тропические воды, где самки рожают детенышей, а самцы поют свои песни. Фото © Ольга Филатова, 2011 год