Интенсивность метеоритной бомбардировки Земли резко возросла в конце палеозоя

Столкновения с астероидами и крупными метеоритами в истории Земли случались неоднократно. Ученые давно пытались понять, с какой частотой в разные геологические эпохи происходили подобные события. Однако сделать это не так просто, так как главные свидетельства ударных событий далекого прошлого — метеоритные кратеры — либо скрыты под слоями более молодых пород, либо уничтожены эрозией или тектоническими процессами. Ответ на поставленный вопрос могла бы дать Луна, подвергавшаяся бомбардировке теми же метеоритными потоками, что и Земля. Кратеры на лунной поверхности, в отличие от земной, прекрасно сохранились, но до последнего времени отсутствовала простая методика определения их возраста. Использование информации, полученной лунным орбитальным зондом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, позволило впервые определить возраст всех крупных лунных кратеров и сравнить полученные результаты с имеющимися данными для нашей планеты. Выяснилось, что 290 млн лет назад интенсивность метеоритного потока возросла примерно в 2,6 раза.

Столкновения с астероидами и крупными метеоритами — важные события в истории Земли. Последствия таких ударных (импактных) событий могли быть весьма разрушительными. По некоторым теориям, столкновение с астероидом диаметром в несколько десятков километров 252 млн лет назад стало одной из причин самого грандиозного в истории Земли массового пермского вымирания. А мел-палеогеновое вымирание (66 млн лет назад), в результате которого исчезли динозавры, связывают с падением на Землю Чиксулубского метеорита.

Не меньшую роль играли ударные события и в жизни других планет. За последние несколько десятилетий планетологи и астрономы обнаружили, что поверхность Луны, Меркурия, Венеры, Марса, многих крупных астероидов и спутников внешних газовых планет покрыта (зачастую очень плотно) импактными кратерами.

Несмотря на то, что в породах земной коры сохранилась информация за последние 4,0 (из 4,5) млрд лет существования нашей планеты, обнаружить в них следы древних метеоритных кратеров и оценить по их количеству изменение интенсивности метеоритного потока на поверхность Земли в ходе геологической истории довольно сложно. Часто эти импактные структуры перекрыты более молодыми отложениями или стерты эрозией. К тому же действующий на Земле механизм тектоники плит приводит к периодическому обновлению земной коры, и часть информации, находящаяся в континентальной коре, просто теряется при погружении в мантию.

А некоторые метеоритные кратеры своим строением очень похожи на структуры, образующиеся при обычных геологических процессах, таких как тектонические деформации, образование соляных куполов, вулканическая активность, кольцевые магматические структуры. На сегодняшний день известны десятки таких «неподтвержденных» импактных кратеров (см. их список), многие из которых на фото с воздуха выглядят весьма эффектно (рис. 2).

Рис. 2. Кольцевая структура Ришат (Око Сахары) в Мавритании долгое время считалась метеоритным кратером. Однако при более детальном ее изучении выяснилось, что эта тектоническая структура, сложенная осадочными породами (доломитами), возникла в результате куполообразного поднятия слоистой толщи пород и последующей ее эрозии. Фото с сайта worldlist.travel

Полный каталог импактных структур Земли, созданный в Сибирском отделении РАН, на сегодняшний день содержит 3403 записи, из которых только 260 признаны достоверно подтвержденными. В мире наиболее авторитетным списком импактных структур считается база данных Earth Impact Database канадского университета Нью-Брансуика, насчитывающая 190 наименований. Прямым подтверждением импактной природы той или иной структуры являются прежде всего признаки ударного метаморфизма и находки внутри структуры самих метеоритов (или их фрагментов). Ежегодно сообщается об открытии новых импактных структур или новых местах находок импактитов — особых горных пород, образующихся в результате ударного воздействия.

Подавляющее большинство из обнаруженных на Земле импактных структур имеют возраст моложе 500 млн лет, и непонятно, увеличилась ли интенсивность метеоритного потока в последнее время или же она была более или менее равномерной в течение всего существования Земли, а более древние кратеры были уничтожены геологическими процессами и свидетельства о них не сохранились.

Несмотря на то, что есть так называемая гипотеза поздней тяжелой бомбардировки, согласно которой в период 4,1–3,8 млрд лет назад планеты земной группы подверглись воздействию мощного метеоритного потока, обнаружить признаки подобных событий на Земле пока не удалось. Сведения об импактных событиях в ранний период истории Земли крайне ограниченные и в основном косвенные. С большой долей вероятности слои обломочных пород импактного происхождения (слои выброса) есть в архейских (возрастом 3,47–3,2 млрд лет) отложениях зеленокаменного пояса Барбертон в Южной Африке (Barberton Greenstone Belt) и кратона Пилбара (Австралия). Находки импактитов задокументированы в слоях возрастом 3,4–2,5 и 2,0–1,8 млрд лет. Возраст самой древней из известных ударных структур на Земле — ударного кратера Вредефорт в ЮАР оценивается в 2,02 млрд лет. Таким образом, для ранней истории Земли очень мало информации: ничего для первого миллиарда, несколько слоев выброса в архее и раннем протерозое, и единичные структуры в позднем протерозое.

В научной среде давно существовала идея восстановить историю метеоритного воздействия на Землю, изучив метеоритную «запись» на поверхности Луны, подвергавшейся в течение миллиардов лет тому же ударному воздействию из космоса, что и Земля. Но до недавнего времени надежного и быстрого способа определения возраста лунных кратеров не было. Ситуация изменилась с запуском лунного орбитального зонда NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), аппаратура которого позволяет делать снимки высокого разрешения (рис. 3) и выполнять целый комплекс научных наблюдений.

Рис. 3. Фотографии лунного кратера Джордано Бруно, выполненные зондом LRO: общий вид (слева) и фрагмент вала кратера (справа). Диаметр кратера 22,1 км, глубина 1,8 км. Высота вала над окружающей местностью составляет 810 м. Фото с сайта lroc.sese.asu.edu

Группа ученых-планетологов под руководством Ребекки Гент (Rebecca R. Ghent) из Торонтского университета (Канада) использовала для своих исследований данные одного из приборов, расположенных на борту LRO — термального радиометра DLRE (The Diviner Lunar Radiometer Experiment), измеряющего тепловое излучение лунной поверхности в течение суток. В статье, опубликованной недавно в журнале Science, они заявляют, что инфракрасные изображения Луны, сделанные этим прибором можно использовать для оценки возраста всех лунных кратеров моложе 1 млрд лет.

Идея заключается вот в чем. При ударном воздействии и образовании кратера на поверхность Луны выбрасываются блоки скальных пород (рис. 4). Зная диаметр и глубину кратера, легко посчитать, сколько материала было выброшено изначально. Выброшенный на поверхность скальный материал начинает разрушаться под воздействием постоянного дождя крошечных метеоритов (на поверхность Земли такие метеориты не попадают, так как они сгорают в плотных слоях земной атмосферы), солнечного излучения и суточных перепадов температуры. А прибор DLRE позволяет увидеть, сколько этой скальной породы осталось на сегодняшний день, так как скальная порода хорошо видна на инфракрасных снимках: от нее во время лунной ночи исходит заметно больше тепла, чем от реголита — поверхностного слоя сыпучего лунного грунта.

Рис. 4. Скальная породы на южном склоне кратера Коперника. Фото с сайта lroc.sese.asu.edu

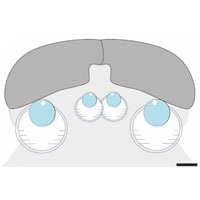

Ранее Ребекке Гент с коллегами удалось установить зависимость деградации (разрушения) кратеров от времени для девяти лунных кратеров, возраст которых уже был известен по данным радиоизотопного датирования образцов, доставленных на Землю в рамках американской программы «Аполлон» (Rebecca R. Ghent et al., 2014. Constraints on the recent rate of lunar ejecta breakdown and implications for crater ages). Тот факт, что условия на поверхности Луны сохраняются неизменными на протяжении последних 3 млрд лет, позволил авторам обсуждаемой статьи применить эту зависимость к большей выборке кратеров (рис. 5): всего было в ходе новой работы изучено 111 кратеров диаметром более 10 км и возрастом моложе 1 млрд лет (рис. 1). По мнению авторов, скальные выбросы более древних кратеров разрушились практически полностью и на изображениях они сливаются с фоном.

Рис. 5. Схема обсуждаемого исследования на примере кратера Джордано Бруно. Красным показаны скальные породы, синим — реголит. На инфракрасных снимках трехканального термального радиометра, установленного на борту лунного орбитального зонда LRO, виден объем скальных пород (Rock abundance), который позволяет определить возраст кратера (модельная зависимость показана в правом верхнем углу). Рисунок с сайта southampton.ac.uk

Результаты определения возраста лунных кратеров приведены на рис. 6. Из диаграммы видно, что временное распределение самых крупных кратеров (диаметром более 20 км) и кратеров диаметром более 10 км примерно одинаковое, то есть распределение кратеров по времени не зависит от их размера. На эту же диаграмму наложены данные по наиболее крупным земным кратерам (диаметром более 20 км), так как именно крупные земные кратеры сохранились наилучшим образом.

Рис. 6. Накопительная гистограмма распределения лунных кратеров по возрастам. По горизонтали — возраст, от 0 до 1000 млн лет; по вертикали — доля кратеров моложе указанного возраста, от 0 до 1. Условные обозначения: 1 — лунные кратеры диаметром более 10 км; 2 — лунные кратеры диаметром более 20 км; 3 — земные кратеры диаметром более 20 км; 4 — усредненная модель. Стрелкой показана отметка в 290 млн лет — момента, после которого интенсивность метеоритной бомбардировки резко изменилась. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Оказалось, что 290 млн лет назад, в конце палеозойской эры, интенсивность метеоритного воздействия на Луну и на Землю увеличилась примерно в 2,6 раза. Причина скачка интенсивности неизвестна, хотя исследователи предполагают, что это может быть связано с каким-то катастрофическим событием, произошедшим около 300 млн лет назад в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, которое привело к образованию большого количества обломков, способных достигнуть внутренней области Солнечной системы.

Еще одним важным результатом данного исследования, является вывод о том, что крайне малое количество (по сравнению с более молодыми кратерами) крупных кратеров Земли, относящихся к периоду между 290 и 650 млн лет назад, связано и с более низкой интенсивностью метеоритной бомбардировки, а не только с плохой сохранностью кратеров. А вот практически полное отсутствие земных кратеров, возраст которых превышает 650 миллионов лет, скорее всего, объясняется тем, что мощные эрозионные процессы криогения (850–630 млн лет назад), когда вся поверхность Земли была покрыта ледниками (так называемая гипотеза «Земля-снежок»), уничтожили следы более древних кратеров.

Хотя авторы обсуждаемого исследования не были первыми, кто предположил, что интенсивность метеоритной бомбардировки Земли менялась в течение геологической истории, они первыми продемонстрировали это статистически и измерили количественно.

Источник: Sara Mazrouei, Rebecca R. Ghent, William F. Bottke, Alex H. Parker, Thomas M. Gernon. Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic // Science. 2019. V. 363. P. 253–257. DOI: 10.1126/science.aar4058.

Владислав Стрекопытов

-

А мне представляется, что зависимость лучше экстраполируется зависимостью вида 1-exp(-a*t). Сами авторы говорят об уничтожении кратеров более 100 млн лет. То есть это не число кратеров уменьшается, а число сохранившихся кратеров уменьшается.

Экстраполяция кусочной модели (голубая линия), которая и дала пресловутый коэффициент 2.6, не выдерживает никакой критики. Один кусок экстраполирует лунные(D>10км), а другой - земные данные, хотя это разные кривые.

Другим ляпом мне представляется статистический анализ без приведения доверительных интервалов. Ну за такое ж канделябром по башке.

Примечательно, что статья опубликовано на ресурсе, "защищенном" платным доступом. Это уже тренд. Такого рода признак можно уже по умолчанию признавать как повод заподозрить авторов в недобросовестности. Уже накопилась статистика. Не даром вполне оформилось движение по бойкоту подобных ресурсов. На добровольных началах пока. А способы монетизации труда ученых и издателей можно придумать другие вместо информатизационого апартеида.

Владиславу спасибо за предоставленные подробные данные по статье и интересный обзор по теме.-

Присоединяюсь. За голубую линию их нужно бить ногами по лицу: они не заморачивались совсем, использовав две линейные функции для аппроксимации пика... Я себе чуть лицо не разбил от фэйспалма... Причём то, что на втором участке "усреднение" заваливается вниз, видно и без всякого хитрого статистического анализа...

-

Получается примерно так.

При 1-exp(-0.0027*t) R2=0.982 (лучшее для этой функции)

Синяя линия из статьи - R2=0.951

Лучше всего подходит 0.4sqrt(t)-0.17 R2=0.990

Мне хочется верить что я просто что-то не понимаю в методике авторов....

Не знаю как вставить картинку, но вот картинка плюс численные данные для кривой Lunar craters D>10 km, если кому захочется поиграть с этим.

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRis1VyaW0K6pKytGKMf1o3hUlLBBlcd25feT_WSsIqqj68w17fjPXEGwcS7mkR-_LYjzUfNuOgM 31h/pub

1)Отнормированная и накопительная гистограмма - это конкретное очковтирательство, если построить обычное распределение по времени, то получим обыкновенный стохастический процесс (типа распределения Пуассона) в котором будут случайные максимумы и минимумы.

2) Но это еще полбеды. Полное биде заключается вот в чем: флуктуации в потоке тел размером 10 - 20 км предполагаются и как-бы измеряются, а вот поток микрометеоритов стабилен как постоянная Планка и все авторские измышления и "измерения" строятся на этом.

И всю эту бряхню печатают в "самом, самом" журнале. Куда катится наука.

Последние новости

Рис. 1. На фотографии отмечены 111 лунных кратеров диаметром более 10 км. Цветами обозначен их возраст: голубой — моложе 290 млн лет; зеленый — от 290 до 580 млн лет; желтый — от 580 до 870 млн лет; красный — от 870 до 1160 млн лет. Более древние кратеры в рамках данного исследования не изучались. Фото из обсуждаемой статьи в Science