Случайная изменчивость генной экспрессии у Arabidopsis thaliana подчиняется строгим закономерностям

Фенотип определяется не только генами и средой, но и «случайным шумом», который неизбежно присутствует на всех уровнях организации живых систем, в том числе на уровне экспрессии генов. Сравнив транскриптомы 168 проростков резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana), генетически почти идентичных и развивавшихся в одинаковых условиях, британские биологи обнаружили закономерности, которым подчиняется случайная изменчивость генной экспрессии. Оказалось, что гены сильно различаются по размаху такой изменчивости. Многие из генов с наиболее изменчивой экспрессией отвечают за реакцию растения на внешние стимулы и выполняют защитные функции, тогда как гены с наиболее стабильной экспрессией обычно отвечают за базовые клеточные процессы. Повышенная изменчивость экспрессии у одних генов наблюдается только ночью, у других — днем, у третьих — круглые сутки. Гены с самой вариабельной экспрессией отличаются от остальных генов меньшей длиной, более сложной регуляцией и более «закрытым» состоянием хроматина, хотя средний уровень экспрессии у них примерно такой же, как и у генов со стабильной экспрессией. Исследование показало, что размах случайной изменчивости не случаен; он явно регулируется организмом. Регулируемая случайная изменчивость может способствовать выживанию в непредсказуемой среде по принципу «хеджирования ставок».

Все живые организмы чем-то отличаются друг от друга. «По умолчанию» обычно считается, что причины фенотипических различий нужно искать либо в генах, либо в различающихся условиях среды. Но это представление о природе изменчивости страдает неполнотой. Кроме генетической и средовой изменчивости есть еще и стохастическая (случайная) изменчивость, порождаемая, в частности, случайными флуктуациями уровня экспрессии генов (см. Developmental noise). Случайная изменчивость проявляется в том, что даже генетически идентичные организмы, выращенные в одинаковых условиях, не получаются абсолютно одинаковыми.

«Элементы» не раз рассказывали о случайной изменчивости и ее эволюционной роли (см. ссылки в конце новости). Под действием стабилизирующего отбора в ходе эволюции развиваются механизмы, ограничивающие случайную изменчивость и сводящие к минимуму «онтогенетический шум». Поэтому итогом индивидуального развития обычно оказывается некий определенный фенотип, а не какой попало. Впрочем, онтогенетический шум едва ли можно устранить полностью, да это и не нужно, поскольку небольшие случайные вариации фенотипа не обязательно должны снижать приспособленность. Более того, случайная изменчивость может оказаться полезной, особенно если условия среды непредсказуемо колеблются. Например, случайная изменчивость по скорости прорастания семян (когда часть семян всходит сразу, а часть — лишь на следующий год) может повышать репродуктивный успех, если иногда случаются засухи, губящие все всходы этого года. Такую стратегию адаптации эволюционисты называют «биологическим хеджированием ставок» (biological bet hedging; подробнее см. в новости В изменчивом мире для успешности альтруизма достаточно, чтобы помощь была полезной в «плохие» годы, «Элементы», 12.03.2018).

Исходя из этих общих соображений можно ожидать, что в ходе эволюции случайная изменчивость большинства признаков будет сводиться к минимуму, но у некоторых признаков она может сохраняться на высоком уровне. Однако реальные закономерности, которым подчиняется случайная изменчивость у многоклеточных организмов, пока изучены слабо.

Биологи из Кембриджского университета (Великобритания) попытались восполнить этот пробел, изучив случайную изменчивость генной экспрессии у молодых растений (проростков) модельного вида Arabidopsis thaliana (резуховидка Таля). Сравнивались транскриптомы проростков, выращенных в строго одинаковых условиях из семян одного и того же родительского растения (рис. 1). Поскольку лабораторные линии A. thaliana размножаются, как правило, путем самоопыления, уровень гетерозиготности у них очень низкий. Из этого следует, что изучавшиеся растения можно в первом приближении считать генетически идентичными.

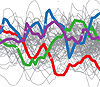

Транскриптомы получали из целых проростков. Это позволило оценить общий (усредненный) уровень экспрессии каждого гена во всех тканях и органах растения сразу (провести аналогичное исследование по отдельности для разных тканей — задача на будущее). Растения содержались в условиях 12-часового светового дня. Проростки для анализа были взяты в 12 временных точках в течение суточного цикла, по 14 растений для каждого момента времени. Всего, таким образом, было проанализировано 168 транскриптомов (рис. 2, А).

Рис. 2. А — схема суточного цикла, показывающая, что для каждой из 12 временных точек (ZT2, ZT4 и т. д.) было взято по 14 проростков. Разноцветность проростков символизирует индивидуальные различия по уровню экспрессии генов. Для каждого проростка был получен транскриптом; всего, таким образом, проанализировали 168 транскриптомов. B — принцип выделения «высоко вариабельных генов» (HVG). Такие расчеты проводились для каждого из 12 моментов времени по отдельности; на рисунке показаны данные по ZT2. Каждая точка на графике соответствует одному гену. По вертикальной оси — квадрат коэффициента вариации (величина, отражающая размах индивидуальной изменчивости уровня экспрессии данного гена у 14 изученных проростков). По горизонтальной оси — средний уровень экспрессии. Красным показана линия тренда, отражающая отрицательную корреляцию между средним уровнем экспрессии и ее вариабельностью (менее активные гены в среднем более вариабельны). Синим отмечены «высоко вариабельные гены» (HVG) — точки, лежащие достоверно выше линии тренда. Изображение из обсуждаемой статьи в Molecular Systems Biology

Для каждой из 12 временных точек были определены «высоко вариабельные гены» (highly variable genes, HVG), как показано на рис. 2, B.

Оказалось, что гены очень сильно различаются и по размаху индивидуальной изменчивости уровня экспрессии, и по тому, как эта изменчивость меняется в течение суток (рис. 3). У большинства генов индивидуальная изменчивость экспрессии невелика в течение всего суточного цикла (как на рис. 3, слева). Однако у 1358 генов (8,7% от общего числа проанализированных генов) хотя бы в один момент времени отмечается резко повышенная вариабельность экспрессии. При этом 40 генов классифицируются как HVG во всех 12 временных точках (рис. 3, в центре), а остальные 1318 — только на отдельных временных интервалах (рис. 3, справа).

Рис. 3. Гены сильно отличаются друг от друга по степени изменчивости уровня экспрессии. Верхние графики показывают уровни экспрессии для каждого проростка по отдельности (по 14 точек для каждого из 12 моментов времени), нижние — нормализованную оценку изменчивости экспрессии. Слева — ген, экспрессия которого примерно одинакова у всех проростков в течение суток («не HVG»). В центре — ген, который классифицируется как HVG во все 12 моментов времени. Справа — ген, который классифицируется как HVG только в моменты ZT8, ZT10 и ZT12, то есть «вечером». Моменты, когда ген попадает в категорию HVG, отмечены синими звездочками. Рисунок из обсуждаемой статьи в Molecular Systems Biology

Статистический анализ выявил ряд закономерностей в том, как распределены во времени периоды повышенной изменчивости экспрессии у HVG. Выделяются подгруппы HVG, у которых периоды повышенной изменчивости наблюдаются либо преимущественно днем, либо преимущественно ночью (рис. 4). Когда авторы точно так же проанализировали гены, имеющие, наоборот, самую низкую изменчивость (LVG, lowly variable genes), ничего похожего не обнаружилось. Малоизменчивые гены не делятся на «дневные» и «ночные»; в целом LVG распределяются по 12 временным точкам более хаотично. По-видимому, это значит, что HVG (но не LVG) представляют собой некую особую категорию генов, у которых высокая индивидуальная изменчивость уровня экспрессии в определенные периоды суток поддерживается организмом нарочно, потому что это дает растениям какие-то преимущества.

Рис. 4. Процент общих HVG для разных пар временных точек. Чем краснее клетка таблицы, тем выше сходство между двумя моментами времени по набору HVG. Видно, что красного цвета больше всего в левом верхнем и правом нижнем секторах таблицы. Это значит, что есть преимущественно дневные и преимущественно ночные HVG, демонстрирующие повышенную изменчивость экспрессии либо в светлое (ZT2–ZT10), либо в темное (ZT14–ZT24) время суток. Интересно, что «предзакатный» момент времени ZT12 ведет себя скорее как ночной, чем как дневной. Рисунок из обсуждаемой статьи в Molecular Systems Biology

Это предположение согласуется и с другими результатами. Оказалось, что среди HVG резко повышена доля генов, связанных с реакцией растения на всевозможные внешние воздействия и стрессирующие факторы. При этом между «дневными» и «ночными» HVG есть разделение функций. Например, в дневное время повышенная вариабельность экспрессии чаще наблюдается у генов, функции которых связаны с реакцией на холод и недостаток влаги, а ночью более изменчива экспрессия генов, участвующих в реакции на токсичные вещества. У наименее вариабельных генов (LVG) разделение функций по времени суток не прослеживается (то есть гены с очень стабильной ночной экспрессией не отличаются по своим функциям от генов с очень стабильной дневной экспрессией). В целом среди LVG преобладают гены, задействованные в базовых клеточных функциях (метаболизм белков, репарация ДНК и т. п.).

Выяснилось также, что изменчивость экспрессии практически не коррелирует с ее средним уровнем. То есть нельзя сказать, что, гены, для которых характерен в целом более (или менее) высокий уровень экспрессии, попадают в категорию HVG чаще (или реже) других. Кроме того, закономерные изменения общего уровня экспрессии гена в течение суточного цикла не объясняют изменений в изменчивости этого уровня.

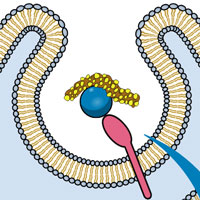

При этом, однако, для HVG в целом характерно более «закрытое» состояние хроматина (см. Chromatin remodeling), что, по идее, должно снижать экспрессию. О «закрытости» или «открытости» хроматина можно судить по эпигенетическим меткам, таким как метилирование ДНК и модификации гистонов. Одни типы меток делают хроматин более «открытым», что способствует высокой экспрессии, другие — наоборот. Для HVG характерна повышенная частота встречаемости эпигенетических меток, снижающих экспрессию.

Еще одна закономерность связана с размером генов: среди HVG преобладают короткие гены с небольшим числом интронов. Для HVG также характерна более сложная регуляция, чем для прочих генов: к регуляторным областям HVG прикрепляется в среднем больше различных белков — регуляторов транскрипции.

Не все найденные закономерности являются независимыми друг от друга. Например, ранее уже было показано, что гены Arabidopsis, участвующие в реакциях на стресс, в среднем короче остальных и характеризуются повышенным числом эпигенетических меток, соответствующих «закрытому» хроматину. Биологический смысл всех этих закономерностей еще только предстоит расшифровать.

Основные результаты исследования суммированы на рис. 5.

Рис. 5. Основные результаты исследования. Гены с вариабельной экспрессией (Highly Variable Genes, HVG) отличаются от генов со стабильной экспрессией (Lowly Variable Genes, LVG) по своим функциям: среди HVG преобладают гены, отвечающие за реакцию на факторы внешней среды, тогда как среди LVG больше генов, связанных с базовыми клеточными функциями. «Дневные» и «ночные» HVG отличаются друг от друга по своим функциям, тогда как у «дневных» и «ночных» LVG таких различий не выявлено. Для HVG характерна более сложная регуляция (больше сайтов связывания транскрипционных факторов в промоторных областях; на схеме эти сайты показаны зелеными прямоугольничками) и более «закрытое» состояние хроматина ("closed’ chromatin). Рисунок из обсуждаемой статьи в Molecular Systems Biology

Главное, что показало исследование — неожиданно большой масштаб случайной изменчивости генной экспрессии у Arabidopsis. Это говорит о важности данного типа изменчивости: им явно не следует пренебрегать, хотя до сих пор «по умолчанию» считается, что если два организма чем-то отличаются друг от друга, то причину нужно искать либо в генах, либо в условиях среды.

Кроме того, работа показала, что случайная изменчивость подчиняется строгим закономерностям. По-видимому, это значит, что пределы случайной изменчивости генной экспрессии аккуратно регулируются организмом. Хаос, по идее, должен быть изначально присущ всем биологическим процессам. Однако в ходе эволюции неизбежно развиваются механизмы, накладывающие определенные рамки на случайную изменчивость. Под действием отбора случайная изменчивость одних признаков сводится к минимуму, в то время как другим признакам отбор оставляет больше свободы. В каких-то ситуациях это может оказаться полезным. Например, случайные флуктуации уровня экспрессии защитных генов могут повышать выживаемость в непредсказуемой среде, когда нельзя предугадать, с какими напастями организму предстоит бороться в течение следующего часа. Дальнейшие исследования покажут, действительно ли случайная изменчивость экспрессии генов является адаптацией, направленной на повышение выживаемости путем «хеджирования ставок».

Источник: Sandra Cortijo, Zeynep Aydin, Sebastian Ahnert, James C. W. Locke. Widespread inter-individual gene expression variability in Arabidopsis thaliana // Molecular Systems Biology. 2019. 15: e8591. DOI: 10.15252/msb.20188591.

См. также о случайной изменчивости:

1) Важнейшие свойства клеток подвержены сильным случайным колебаниям, «Элементы», 20.10.2014.

2) Избыточность регуляторных сетей делает развитие помехоустойчивым, «Элементы», 22.02.2010.

3) Стресс помогает справиться с вредными мутациями, «Элементы», 17.01.2012.

4) А. В. Марков, М. А. Марков. Процессы самоорганизации в онтогенезе многоклеточных: опыт имитационного моделирования.

5) Дестабилизация развития — путь к эволюционным новшествам, «Элементы», 13.07.2009.

6) В. А. Непомнящих. Увеличение изменчивости поведения животных вследствие автокорреляций.

-

Процесс биологической эволюции всегда представляют так: случайные изменения в генах и потом отбор.

Обычно под словом "случайные" люди понимают нечто вроде бросания кубика или закручивания рулетки - то есть выбор из множества равновероятных событий.

Но почему, собственно, мутации в генах (а уж тем более обмен участками хромосом при рекомбинации) должен быть именно таким случайным процессом (сходным с рулеткой)? Да и вообще, случайный ли это процесс? Скорее мутация гена - сложный алгоритм, который зависит прежде всего от состава этого гена, а также от соседних последовательностей в ДНК. А рекомбинация - тоже сложный алгоритм и много от чего зависит, поэтому полностью проследить его практически невозможно.

Может, правильное определение биоэволюции было бы без использования слова "случайные"? Просто: геном оплодотворённой клетки всегда отличается от генома родителей; отличий много и они при каждом оплодотворении разные.

Слово "случайные" порождает креационистские домыслы.

Ведь про технологическую эволюцию мы не говорим, что в ней происходят случайные изменения, хотя открытие пенициллина или изобретение радио - вполне случайные вещи.-

Скорее мутация гена - сложный алгоритм, который зависит прежде всего от состава этого гена, а также от соседних последовательностей в ДНК. А рекомбинация - тоже сложный алгоритм и много от чего зависит, поэтому полностью проследить его практически невозможно.

А мне нравится ваша идея!

Готов поставить подпись о вступлении в вашу партию) -

Когда случайное событие есть единичный акт, типа бросания кубика, то да, здесь происходит случайный, ни с чем ни связанный выбор варианта. Другое дело, когда случайность встроена в процесс развития чего-то. Тут она как бы подперта с двух сторон: какая-то фаза должна быть "до" и какая-то "после".

Об этом задумался Гегель, когда обдумывал фазы развития своей абсолютной идеи. Начав с Отношений, перед Случайностью он поставил Возможность, а после - Необходимость, и завершил все Свободой.

Новые отношения вызывают не хаос чего угодно, а только возможные из этих отношений варианты. Затем они подвергаются случайному перебору, но выигрывает только то, что необходимо процессу, и уже результат свободно проверяется отбором. Как-то так...-

-

Навряд ли... В его время это была чистая комбинаторика, для философа мало интересная. В самом деле, какие философские обобщения можно извлечь из подбрасывания кубика? Каждый бросок дискретен, одна случайность изолирована от других случайностей.

Другое дело, когда наблюдаемые частные случаи связаны между собой и встроены в общий процесс. Случайность здесь не изолирована, ее что-то породило, и она сама во что-то перейдет. Над этим и задумался Гегель, породив в итоге: Абсолют - Отношения - Возможность - Случайность - Необходимость - Свобода.-

Абсолют - Отношения - Возможность - Случайность - Необходимость - Свобода

Я прошу прощения. Сугубо для саморазвития: развитие абсолютной идеи (по классическому Гегелю) идёт другим путём. Откуда ваш вариант?..-

Сразу скажу, что я не поклонник ни Гегеля, с его центральной идеей, что миром движет противоречие, ни младогегельянца К.Маркса - историей движет классовая борьба. Поэтому на все "абсолютные идеи" я смотрю с иронией. А вот развитие логики как процесса мне интересно.

Мой "вариант" отсюда: Ойзерман Т.И. "Кант и Гегель", Канон, 2008 г. Вот пара цитат (с позволения модератора):

Стр.288–Гегель понимает логику не как правила мышления, а как объективный, самодостаточный, независимый от воли и сознания людей онтологический процесс.

Стр.298–Отношение формы и содержания позволяет Гегелю придатьОтношению значение новой тотальной логической категории. Он выстраивает категории по мере развития логического процесса: Отношение, Возможность, Случайность, Необходимость. (*этот ряд будет продолжен на стр.303 – Свобода)

Сейчас меня беспокоит только одно - не слишком ли сильно мы уйдем в сторону от темы? -

К сожелению, я не изучал Гегеля, а приведенные вами цитаты трудно понять без подготовки - слова красивые, но смысл трудно уловить. Интересно, в наше время алгоритмов, дискретной математики, компьютерных симуляций - этот подход Гегеля, даёт ли он что-нибудь?

Например, движение небесных тел можно тоже рассматривать с точки зрения философии: окружность - совершенная геометрическая фигура, вот тела по ним и движутся (так раньше казалось). Но с появлением механики Ньютона философский подход к этому стал неинтересен.-

Поскольку модератор не подал отрицательного сигнала, я приведу ещё одну цитату:

Стр.289 – ...окружающие нас предметы и явления конечны, поэтому им должно что-то предшествовать. А именно – ЧИСТОЕ бытие, т.е., бытие, лишённое любых определений качества и количества, т.е., Ничто.

Но как всё возникло? Гегель утверждает, что сначала возникает НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ бытие – Нечто, у которого есть одно определение – качество. Затем, в процессе саморазвития бытия, возникает количество. ...

Теория большого взрыва признана всеми. Но ЧТО взорвалось-то? И почему?

Понятно, что эти вопросы нельзя решить из опыта. Значит, если я привык обдумывать только результаты экспериментов, то мне нельзя и думать в этом направлении? Да, нельзя, т.к. просто не о чем.

А вот философ, 200 лет назад ничего не знавший о большом взрыве, не видел преград для мышления. "Вещи конечны, значит, что-то должно предшествовать".

Бытию предшествовало Ничто, некая сущность, в которой наше сознание не может выделить никакой частности, никакого качественного признака. Значит, рассуждает Гегель, внутри Ничто все настолько однородно, что нет даже качества. И вдруг - бац! - внутри бесконечной неопределенности появляется нечто определенное - качество. Родившись, качество задает вопрос - сколько меня тут? Значит, нужно количество. Но - только после качества.

Ага! И я, поблагодарив Гегеля, с улыбкой умозаключаю: в момент большого взрыва родилось все одновременно - и пространство, и время, и энергия - во всех своих качествах и количествах.-

Конечно, на то время рассуждения Гегеля были не лишены смысла, но на наше - сомнительно. Теперь это просто история, также как рассуждения Эмпедокла об эволюции - прикольные, кстати.

Вы привели цитату: "...окружающие нас предметы и явления конечны, поэтому им должно что-то предшествовать. А именно – ЧИСТОЕ бытие, т.е., бытие, лишённое любых определений качества и количества, т.е., Ничто."

Наверное, в то время такие фразы могли кого-нибудь пронять. Сейчас это кажется бессмыслицей. Это звучит просто, как сказка: "В некотором царстве, в некотором государстве жило-было ЧИСТОЕ бытие, т.е., бытие, лишённое любых определений качества и количества, т.е., Ничто".

Преград для мышления нет, но мыслить можно по-разному. Сейчас можно предположить, что до большого взрыва была другая вселенная, которая сжималась, потом взорвалась. Или это была частица с очень высокой энергией.

А вот как в момент большого взрыво родилось пространство, время и энергия - это нам вполне доступно изучать, можно придумывать модели и симулировать их на компьютере (что физики успешно и делают).-

Ну, не знаю, должен ли я защищать Гегеля... Он не сказки придумывал, он пытался понять, какие стадии должен проходить любой процесс, развиваясь от самозарождения до исчерпания. Допустим, есть нескольео стадий, но как их назвать? Тут дело вкуса. Гегель называет первую стадию, до самозарождения процесса - Чистой. Вторую, когда появилось только качество - Неопределенной, а третью, когда появляется количество - Наличное бытие (Dasein), и, завершающую, когда качество и количество соединяются - Завершенное бытие.

Сейчас это все можно читать с улыбочкой, но для своего времени это была бомба. А сегодня, допустим, некий взрывпакет, которым вполне можно подорвать ваши предположения о "другой вселенной" или "частице". А до них что было? О тож...

Не Гегель ли предсказал квантовую физику, сказав: «Только в том случае, если философия даст идеи, а опыт – данные, мы сможем получить Большую физику, которую я предвижу в будущем».

Главное, не терять чувство юмора и самоиронии, играя с философией внутри естественных наук. А то Гегель, возомнив от трудов своих, часто попадал впросак:

- свет есть абстрактная материя, имматериальная материя.

- солнечная система внутренне разумна.

- предположение о существовании атомов и молекул бессодержательно.

- «у человека есть много такого, что нужно только низшим животным: такова, например, на шее щитовидная железа, функция которой непонятна и, в сущности, уже упразднена».-

В общем, работа философов проивзодить как можно больше слов :)

Интересно, с кем из философов встретился Даниил Хармс:

Философ бил в барабан и кричал: "Я произвожу философский шум! Этот шум не нужен никому, он даже мешает всем. Но если он мешает всем, то значит он не от мира сего. А если он не от мира сего, то он от мира того. А если он от мира того, то я буду производить его". Долго шумел философ...

Но если кроме шуток, то частенько философы сажают людям тараканов в голову, порой на века. Скажем, психоанализ Фрейда всегда выдавался за науку, хотя эта теория не фальсифицируема по Попперу и не проверяема экспериментом, и на самом деле относится не к науке, а к философии. Но психоанализом пользовались на протяжении десяитилетий, выдавая за науку.-

Последний абзац позвольте не заметить, а вот насчет Хармса я дополню ваш ассоциативный ряд:

"Стояла бочка с пивом, а рядом сидел философ и рассуждал: эта бочка наполнена пивом. Пиво бродит и крепнет. И я своим разумом брожу по надзвездным вершинам и крепну духом. Пиво есть напиток, текущий в пространстве, я же есть напиток, текущий во времени. Когда пиво заключено в бочке, ему некуда течь. Остановится время, и я встану. Но не остановится время, и мое течение непреложно. Нет, уж пусть лучше и пиво течет свободно, ибо противно законам природы стоять ему на месте. И с этими словами философ открыл кран в бочке, и пиво вылилось на пол".

Резюме - какой ты философ, если променял пиво на барабан!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Возможно я что-то не очень понял, но разве речь в статье не о изменчивости экспрессии генов?

Экспрессии изменения, а не изменения генов самих.

Если это так, то делать выводы о мутациях на основании инфы из этой статьи - странно.

Хотя, допускаю, что и в понимании Вашего, уважаемый Леонид Ге, поста я тоже ошибаюсь, и речь о мутациях вы завели не в связи с этой конкретной статьей, а так просто, оттого, что Вас мысль о неслучайности мутаций волнует и хочется ею поделиться. Т.е. в некотором смысле оффтопик.

Где я запутался?

-

Не то чтобы мысль о случайности мутаций волнует, а напоминает о себе периодически, в определенном контексте.

Мутации в генах - это химические реакции, а термин "случайные" к химическим реакциям вроде бы не применяют.

Вот, скажем, в квантовой физике "случайность" - гораздо более определенное понятие. Там есть волновая функция, распределение вероятностей. А в мутациях есть одно слово: "случайные". Как-то смысла в нем большого нет. Если его вообще убрать, ничего не изменится.-

а термин "случайные" к химическим реакциям вроде бы не применяют

Есть всякая кинетика (с её теориями; напр., активированного комплекса и т.п.) и термодинамика (энтропия и всё-такое) - вполне себе разделы физической химии (термин ввёл М.В.Ломоносов)... :)

А ещё есть всякоразная квантовая химия (один-в-один с квантовой физикой - вид сбоку...), лазерная химия и т.д., и т.п.

-

Исходя из этих общих соображений можно ожидать, что в ходе эволюции случайная изменчивость большинства признаков будет сводиться к минимумуЕсли изменчивость играет роль регулятора, то как раз наоборот! Исходя из общих кибернетических соображений, чем быстрее организм отработает изменение, тем лучше качество регулирования, меньше будет повреждений у организма, концентрация или активность веществ будет держаться на каком-то уровне точнее...

-

Да, кажется, что биологи постепенно приближаются к методам кибернетики или теории систем. Какие-то банальные "открытия", которые выводятся чисто логически, преподносятся как некие обнаруженные новые свойства реальности. Да, случайность относительна и зависит от фиксации внешних параметров системы, зависит от того, что считать внешним. Это не физика/химия/биология, это кибернетика/математика/логика. Естественно, что относительно одной модели сигнал может быть шумом, а относительно другой может быть уже упорядоченным процессом, это не ошибка первой модели, это границы её применимости, целесообразность модели задаче.

-

...это кибернетика/математика/логика.

@

Вот-вот. Логика как часть философии и, по Аристотелю, не отдельная наука, а орудие всякой науки. Не нужно видеть в философии лишь смутно-схоластические конструкты, наоборот, это источник наводящих вопросов. Теория систем так ведь и возникла - люди начали вставать над конкретными деталями явлений, пытаясь нащупать общие закономерности.

Есть случайность и случайность. Одно дело - подбрасывание монетки, а другое - случайность внутри сложно организованного процесса.-

Теория систем возникла тогда, когда на неё появился заказ у технических\прикладных областей. Так то общие представления были и до Аристотеля, например, в китайской "Книге Перемен". И она была в древности не только орудием науки, а орудием понимания и применения управленческих процессов (или это социо-наука?). Сейчас же философские трактаты представляют собой устаревшие данные с большими вкраплениями эмоциональных загрязнений, они имеют лишь историческую ценность.

-

Вот-вот. Вы живой пример того, о чем я пишу, видящий в философии лишь смутно-схоластические конструкты. Но вы стоите совсем рядом с правильным восприятием философии. Орудие понимания - вот ваши слова. А я слегка дополню - философия как орудие понимания.

Именно так относился к ней Гейзенберг, написав свою "Физику и философию". Безо всяких эмоциональных загрязнений он подверг квантовую механику, одним из отцов которой сам и являлся, трезвому философскому анализу. https://royallib.com/book/geyzenberg_v/fizika_i_filosofiya.html

-

-

-

@

Если под хаосом здесь понимается совокупность любых случайностей,то это слишком вольное определение, а уж для биологических процессов - совсем не годится. Каждая случайность порождается возможностью ее появления, случайность не может быть хаотически любой. Случайность воды в виде Н2О возможна, и она есть, а в виде Н2О2 - не возможна в принципе в земных условиях. И так на всех этажах. Макромолекула не может быть случайно любой, и ниточка возможного тянется аж из кварков. Потому так всех и приятно возбуждает антропный принцип.

Ничто не является самопорожденным из хаоса, в том числе и случайная изменчивость генной экспрессии.

Случайная изменчивость

-

10.03.2020Поведенческая индивидуальность дрозофил порождается случайными вариациями в развитии мозгаАлександр Марков • Новости науки

10.03.2020Поведенческая индивидуальность дрозофил порождается случайными вариациями в развитии мозгаАлександр Марков • Новости науки

-

29.01.2019Случайная изменчивость генной экспрессии у Arabidopsis thaliana подчиняется строгим закономерностямАлександр Марков • Новости науки

29.01.2019Случайная изменчивость генной экспрессии у Arabidopsis thaliana подчиняется строгим закономерностямАлександр Марков • Новости науки

-

02.04.2018Дестабилизирующие мутации прокладывают путь к эволюционным новшествамАлександр Марков • Новости науки

02.04.2018Дестабилизирующие мутации прокладывают путь к эволюционным новшествамАлександр Марков • Новости науки

-

05.06.2017Ген, повышающий фенотипическое разнообразие, помогает микобактериям защищаться от антибиотиковАлександр Марков • Новости науки

05.06.2017Ген, повышающий фенотипическое разнообразие, помогает микобактериям защищаться от антибиотиковАлександр Марков • Новости науки

-

20.10.2014Важнейшие свойства клеток подвержены сильным случайным колебаниямАлександр Марков • Новости науки

20.10.2014Важнейшие свойства клеток подвержены сильным случайным колебаниямАлександр Марков • Новости науки

-

17.01.2012Стресс помогает справиться с вредными мутациямиАлександр Марков • Новости науки

17.01.2012Стресс помогает справиться с вредными мутациямиАлександр Марков • Новости науки

-

03.06.2010Избыточные регуляторы делают развитие эмбриона помехоустойчивымАлександр Марков • Новости науки

03.06.2010Избыточные регуляторы делают развитие эмбриона помехоустойчивымАлександр Марков • Новости науки

-

22.02.2010Избыточность регуляторных сетей делает развитие помехоустойчивымАлександр Марков • Новости науки

22.02.2010Избыточность регуляторных сетей делает развитие помехоустойчивымАлександр Марков • Новости науки

-

13.07.2009Дестабилизация развития — путь к эволюционным новшествамАлександр Марков • Новости науки

13.07.2009Дестабилизация развития — путь к эволюционным новшествамАлександр Марков • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Генетически идентичные проростки Arabidopsis thaliana, выращенные в одинаковых условиях. Из таких растений получали транскриптомы, чтобы оценить случайную изменчивость генной экспрессии. Изображение из дополнительных материалов к обсуждаемой статье в Molecular Systems Biology