Взгляд в мезозойскую эру: тайны «берега динозавров»

Сергей Наугольных,

доктор геолого-минералогических наук,

Геологический институт РАН (Москва)

«Природа» №7, 2018

Для меня — да, наверное, и не только для меня, но и для любого другого профессионального палеонтолога, обдумывающего свои наблюдения, — всегда остается вопрос, в какой именно степени мы можем развивать допущения, основанные на полученных фактах.

Этот вопрос не столько чисто научный, сколько философский, гносеологический, и связан он со спецификой так называемых исторических реконструкций, т.е. с процессом восстановления событий, имевших место в далеком прошлом, давно канувших в Лету и для скептически настроенного человека часто просто недоказуемых.

В палеонтологии непосредственным объектом наблюдений обычно считается окаменелость как таковая: ископаемый остаток организма, отпечаток листа древнего растения на углистом сланце, раковина моллюска или кость древнего позвоночного, замещенная вторичными минералами. Обычно, но не всегда. Случается и так, что палеонтолог работает не с остатками самого организма, а со следами жизнедеятельности этого организма. Изучением разнообразных следов жизнедеятельности занимается большой раздел классической палеонтологии — палеоихнология, теснейшим образом связанная с палеоэкологией и палеоэтологией (т.е. с изучением поведения древних организмов; есть и такая палеонтологическая дисциплина, основанная выдающимся бельгийским палеонтологом Л. Долло).

Палеоихнолог обычно имеет дело со следами передвижения, ползания, питания, строительства домиков и норок, оставленных различными беспозвоночными. Следы позвоночных встречаются гораздо реже, но, тем не менее, им посвящена обширная литература1 [1–5].

Следы наземных позвоночных оказывают неоценимую помощь при реконструкции наземных экосистем. Как правило, следы наземных позвоночных встречаются на поверхностях напластования, которые во время жизни животного представляли собой относительно мягкий субстрат, почву, располагавшуюся недалеко от водоема. Понятно, что если этот субстрат был мягким, почти жидким, животное оставляло в нем более глубокие, но при этом менее отчетливые следы. Если субстрат был более плотным, следы получались более явными, но и менее глубокими. Безусловно, многое зависело от скорости передвижения и от того, был ли грунт, по которому передвигалось животное, грубозернистым или, напротив, илистым, глинистым, хорошо передающим особенности строения стопы животного.

Для чего нам понадобилась эта длинная преамбула о палеоихнологии?

Меловые отложения окрестностей Кисловодска

«Природа» уже писала о находке следов двуного травоядного динозавра игуанодона, сделанной на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, в ближайших окрестностях Кисловодска2. Эта уникальная находка — единственное хорошо задокументированное местонахождение следов динозавров в России. В последние годы появляются сообщения о следах динозавров, обнаруженных на северо-востоке России, но эти находки еще ждут своего детального изучения.

Возвращаясь к кисловодским следам, необходимо отметить, что это не единственное местонахождение следов динозавров на Кавказе. В Грузии известны многочисленные и разнообразные следы динозавров, сохранившихся в окрестностях Кутаиси, у колодца Цители-Цкаро, на горе Сатаплия и в других местах3. Совершенно понятно, что и кисловодский игуанодон не в одиночку ходил по окрестностям, а был частью богатого и разнообразного наземного сообщества, палеобиогеоценоза. Возник совершенно резонный вопрос: а не остались ли в окрестностях Кисловодска еще какие-либо следы этой канувшей в прошлое мезозойской экосистемы?

Горы вокруг Кисловодска предоставляют геологу и палеонтологу прекрасную возможность во всех деталях изучить огромный отрезок геологической истории — почти весь меловой период, за исключением самого его начала. В глубоких живописных ущельях (Ольховском, Березовском и Аликоновском), примыкающих к городу с юга, вскрыты слои валанжинского и готеривского ярусов нижнего мела. К востоку от города, на склонах Джинальского хребта, выходят на поверхность отложения барремского, аптского и альбского ярусов нижнего мела, а венчает Джинальский хребет сеноманский ярус уже верхнего мела. Далее к северу разрез перекрывается отложениями всего верхнего мела — сеноманским, туронским, коньякским, сантонским, кампанским и маастрихтским ярусами. Еще дальше к северо-востоку, ближе к Ессентукам, верхний мел перекрывается отложениями палеогена.

Литологически ярусы меловой системы в окрестностях Кисловодска выражены по-разному. Валанжин представлен плотными мергелями и известняками с мелководной фауной. Готерив — сероватыми песчаниками, реже гравелитами и конгломератами. Баррем — красными песчаниками с насыщенной окраской, связанной с обилием окислов железа. Апт и альб — сероватыми и желтоватыми песчаниками с прослоями штормовых отложений, переполненными раковинами двустворчатых моллюсков с сомкнутыми створками и ископаемыми остатками других морских животных. Отложения верхнего мела от сеномана до маастрихта включительно сложены характерными белыми мелоподобными известняками и мергелями с крупноплитчатой и оскольчатой отдельностью.

Практически по всему разрезу меловой системы в Кисловодске встречаются разнообразные окаменелости, нередко очень хорошей сохранности. В этом любой желающий может легко убедиться, посетив палеонтологическую экспозицию Кисловодского краеведческого музея. Но следы динозавров и остатки высших растений пока найдены только в мергелях и песчаниках нижнего мела. О них и будет рассказано в статье.

Следы

Хорошо сохранившиеся следы игуанодона, о которых ранее писала «Природа», найдены в среднем течении р. Ольховки, но и в соседних ущельях — Березовском и Аликоновском — обнажены те же отложения. Возникла очевидная мысль поискать следы динозавров и там. Более того, и в самом Ольховском ущелье, ниже по течению от нарзанного источника и водозабора, расположены представительные обнажения валанжинских и готеривских отложений. В нескольких местах река, разливаясь по поверхности напластования слоев известняка, полностью их промыла, предоставив исследователю возможность посмотреть на поверхность илистого морского пляжа раннемеловой эпохи.

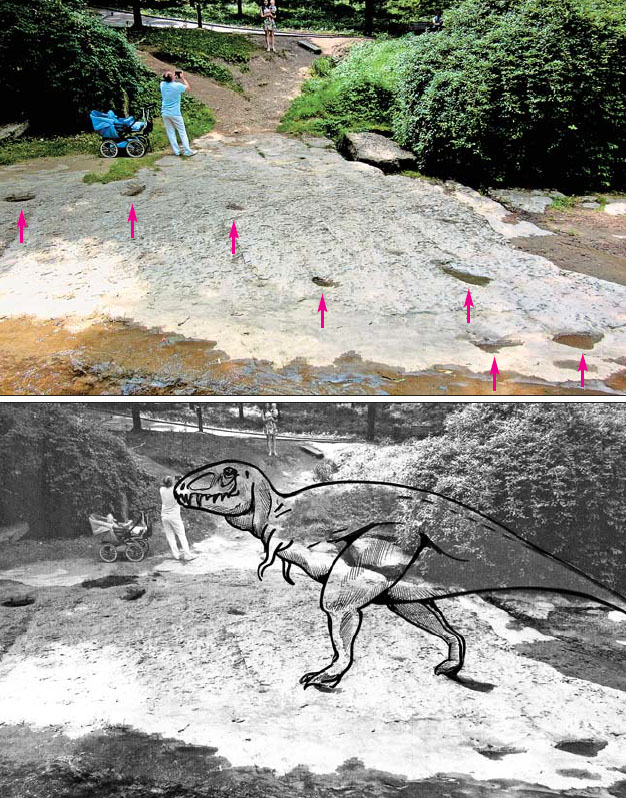

Следы хищного динозавра из группы карнозавров (отмечены красными стрелками), которые сохранились на поверхности напластования известняка, обнаженного в русле р. Ольховки (Кисловодск, Кисловодский парк); наложенный на фото рисунок (внизу) динозавра, оставляющего эти следы. Здесь и далее фото и рисунки автора

Прогуливаясь по одному из таких мест, я обратил внимание на удлиненные углубления, идущие друг за другом на почти одинаковом расстоянии и образующие закономерно расположенные цепочки. Углубления были довольно большими, до 30 см в длину, и относительно глубокими, уходящими до 4–5 см в слой. Границы углублений, хотя и не были четкими, оставляли ощущение, что здесь шло какое-то существо, проваливаясь в еще полужидкий и вязкий осадок. Похожие следы оставляет человек, идущий по рыхлому и глубокому снегу.

Следы хищного динозавра, которые сохранились на поверхности напластования известняка, обнаженного в русле р. Ольховки (а) и в среднем течении р. Березовки (б). Также показаны следы, оставленные человеком на глубоком снегу (платформа Фабричная, г. Раменское Московской обл., март 2018 г.)

То, что это именно следы, можно предположить исходя из взаимного расположения отпечатков. Они закономерно вытянуты в одном направлении, максимальная ширина следов смещена к одному (переднему) краю и всегда находится с одной и той же стороны. Сами углубления, как было отмечено, образуют цепочки. Самая длинная состоит из шести следов, есть и более короткая — из четырех. Найдены также группы из двух и из трех следов. Расстояние между следами в одной цепочке составляет от полуметра до метра.

Следы хищных динозавров из разных районов мира: 1, 2 — верхняя юра, оксфордский ярус, Кабо Мондего, Португалия [2, 9]; 3 — верхняя юра, Хаджа-пиль-Ата, хребет Кугитангтау, Туркмения (Седлецкий В. И. По следам динозавров // Природа. 1983. № 8. С. 94–99); 4 — следовая дорожка с переходом от следов со слабовыраженными отпечатками пальцев до классических следов хищного динозавра, верхний мел Северной Америки, Техас [6, fig. 7; 10]; 5, 6 — след тероподного динозавра, прорисовка с разной степенью генерализации, верхний мел Северной Америки, местонахождение Уолвирайн Крик [6, fig. 5]; 7 — следовая дорожка теропода Hyphepus fieldi из отложений группы Ньюарк, верхний триас — нижняя юра; Северная Америка [1, табл. 76, фиг. 4]

Следы явно принадлежали двуногому животному, бегущему легкой рысью. Размер и форма следов указывают на то, что и они принадлежали динозавру. Но какому именно? На этот вопрос можно дать только приблизительный ответ.

В отличие от следов у Ольховского нарзанного источника, эти сильно вытянуты, с узкой оттянутой задней частью стопы. Отчетливых отпечатков пальцев нет, но это может объясняться тем, что края следов сильно оплыли сразу же после того, как прошло или пробежало животное. Очень похожие следы известны из меловых отложений практически по всему миру, и их обычно справедливо приписываю карнозаврам — гигантским хищным двуногим динозаврам из группы теропод.

Если все эти наблюдения и умозаключения верны, то здесь, в Ольховском ущелье, мы можем наблюдать следы как хищных двуногих карнозавров, так и их жертв — растительноядных игуанодонов.

Дополнительные маршруты в соседнее Березовское ущелье тоже принесли результаты. В центральной части ущелья удалось найти плиту с двумя отпечатками крупных трехпалых следов, по форме и размеру очень похожих на следы игуанодона с Ольховки, но чуть поменьше и хуже сохранившиеся. Недалеко от них нашлась еще одна плита, на которой есть следы, принадлежавшие явно тероподу, практически идентичные описанным выше следам хищного динозавра с Ольховки, но немного меньшего размера.

Следы игуанодона на поверхности напластования в блоке известняка, выпавшем из коренного обнажения; долина р. Березовки; окрестности г. Кисловодска. Прорисовка (слева) и дешифровка фотографии по методике line-tracing

Сходные следы известны из юрских и меловых отложений практически по всему миру. В нескольких случаях даже удалось доказать, что узкие следы с плохо пропечатавшимися пальцами через некоторое расстояние переходит в классические следы теропода с тремя отчетливыми пальцами [6, fig. 7].

Неисследованными остались представительные обнажения валанжинских отложений в бортах Березовского и Аликоновского ущелий, но их подробное изучение связано с необходимостью применения альпинистского снаряжения.

Хвойные леса мезозоя

Понятно, что компоненты раннемеловой экосистемы Кисловодска не исчерпывались только динозаврами. В слоях известняка, перекрывающихся плитами со следами динозавров, встречаются остатки солоноватоводных моллюсков — мелких гастропод и пелеципод. Остатки организмов, обитающих в морях с нормальной соленостью (например, головоногих, иглокожих, кораллов), здесь отсутствуют. Правда, аммониты встречаются выше по разрезу, над следами, в аптских отложениях. В отложениях барремского и аптского ярусов найдены минерализованные древесины. После их изучения в электронном сканирующем микроскопе выяснилось, что эти древесины принадлежали хвойным растениям, скорее всего представителям полностью вымершего семейства хейролепидиевых (Cheirolepidiaceae). Можно предположить, что эти растения произрастали здесь и раньше, во времена, когда по берегам этой раннемеловой лагуны бродили динозавры.

Предполагаемый внешний вид хищного динозавра, чьи следы найдены в отложениях нижнего мела Кисловодска

Какой была эта экосистема, какими растениями она была населена? Разгадать тайну кисловодского «берега динозавров» могут помочь новые поиски растительных остатков в нижнемеловых отложениях. Пока же мы можем предположить, какой была раннемеловая растительность этого региона, опираясь на данные, полученные при изучении других меловых флор Евразии. Безусловно, в растительных сообществах «берега динозавров», где паслись игуанодоны и рыскали в поисках добычи карнозавры, было много споровых растений, в частности хвощевидных (их корневые остатки попадаются в джинальской палеопочве аптского возраста) и папоротников. Хвойные уже упоминались, но здесь же, скорее всего, произрастали и другие представители голосеменных: цикадовые с крупными перистыми листьями и гинкгофиты, процветавшие в начале мелового периода. В то же время по Земле начали активно расселяться первые покрытосеменные растения. У меня нет особых сомнений в том, что все эти чудеса растительного царства не могли не оставить «следов» в нижнемеловых отложениях, обнажающихся в склонах кисловодских гор. Хочу выразить уверенность, что их поиски рано или поздно дадут положительные результаты. На помощь палеонтологам может прийти палинологический (спорово-пыльцевой) анализ, и тогда мы сможем вплотную подойти к реконструкции раннемелового мира, существовавшего в районе нынешнего Кисловодска.

Анатомическое строение древесины хвойного из нижнемеловых (барремских) отложений западного склона Джинальского хребта (Кисловодск, Кисловодский парк, Красные Камни). 1 — фрагмент древесины, с которого были получены препараты; 2, 3 — трахеиды с окаймленными порами; 4 — ход, оставленный паразитическим беспозвоночным; 5 — дешифровка строения трахеиды с окаймленными порами по методике line tracing; 6 — прорисовка строения трахеиды

***

Есть много путей дальнейшего развития палеонтологической тематики в Кисловодске и широкого вовлечения геолого-палеонтологических объектов в городскую музейную и туристическую среду. Первый путь — самый очевидный, но и самый затратный в отношении привлечения временных, кадровых и бюджетных ресурсов. Это организация здесь официального национального геопарка под эгидой ЮНЕСКО. Подобные парки уже существуют в некоторых странах и на Западе, и на Востоке. Особенно много масштабных геопарков (в том числе стратиграфической и палеонтологической направленности) организовано в Китае4. В России, к сожалению, возможность организации таких геопарков пока еще только обсуждается5 [7]. Второй путь — создание муниципального или краевого реестра геолого-палеонтологических памятников Кисловодска и его окрестностей силами городской администрации, определение режима хозяйствования на этих объектах, подготовка и издание путеводителя по геолого-палеонтологическим достопримечательностям Кисловодска. И наконец, третий путь — неформальный. Можно, прибегнув к поддержке местных краеведов и любителей естествознания, установить у наиболее важных объектов охранно-информационные таблички и подготовить серию публикаций в местные, краевые и федеральные средства массовой информации.

Но начать, на мой взгляд, необходимо с составления научного описания наиболее важных геолого-палеонтологических памятников Кисловодска. С публикации серии научных статей, а затем и книги. Для палеонтологии такая работа будет новым примером комплексной характеристики важного в научном отношении региона. Она будет включать и палеоэкологические, и, может быть, палеоэкосистемные реконструкции. Регион Кавминвод получит ценное руководство для эффективных подходов к музеефикации геолого-палеонтологических памятников, расположенных на его территории, и содержательное методическое пособие для проведения экскурсионно-туристической деятельности на геолого-палеонтологическую тематику.

Литература

1. Haubold H. Die fossilen Saurierfährten. Lutherstadt Wittenberg, 1974.

2. Locley M. G., Meyer C. A., Santos V. F. Megalosauripus, Megalosauropus and the concept of megalosaur footprints: The Continental Jurassic // Museum of Northern Arizona Bulletin. 1996; 60: 113–118.

3. Locley M. G., Meyer C. A. Dinosaur tracks and other fossil footprints of Europe. N.Y., 2000.

4. Milner A. R. C., Vice G. S., Harris J. D., Lockley M. G. Dinosaur tracks from the Upper Cretaceous Iron Springs Formation, Iron County, Utah // New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin. 2006; 35: 105–113.

5. Petti F. M., Avanzini M., Belvedere M. et al. Digital 3D modelling of dinosaur footprints by photogrammetry and laser scanning techniques: integrated approach at the Coste dell’Anglone tracksite (Lower Jurassic, Southern Alps, Northern Italy). Studi trentini di scienze naturali // Acta geologica. 2008; 83: 303–315.

6. Silvestru E. Human and dinosaur fossil footprints in the Upper Cretaceous of North America? // Tumori Journal. 2004; 18(2): 114–120.

7. Наугольных С. В. Геологические памятники Красноуфимска: как сделать первый шаг к созданию Уральского палеонтологического геопарка? // Геология: история, теория, практика. Тезисы докладов международной конференции, посвященной 250-летию Государственного геологического музея им. В. И. Вернадского. Москва, 2009: 162–165.

8. Геологическая карта СССР Масштаб 1:2 500 000. (Гл. ред. Д. В. Наливкин). Л., 1980.

9. Santos V. F., Silva C. M., Rodrigues L. A. Dinosaur track sites from Portugal: Scientific and cultural significance // Oryctos. 2008; 8: 77–88.

10. Kuban G. J. Elongate dinosaur tracks. Dinosaur Tracks and Traces. (Eds D. D. Gilette, M. G. Lockley). N.Y., 1991: 57–72.

1 Седлецкий В. И. По следам динозавров // Природа. 1983. № 8. С. 94–99; Сенников А. Г. Читая следы сегнозавров // Природа. 2006. № 5. С. 58–67.

2 Наугольных С. В. На поиски меловых палеопочв, или По следам игуанодона // Природа. 2010. № 4. С. 43–48.

3 Леснов П. Снова следы динозавров // Наука и жизнь. 1973. № 6. С. 143–145.

4 Наугольных С. В. Музеи естественной истории: взгляд из Китая // Природа. 2008. № 4. С. 49–54.

5 Исмагилов Р. А., Фархутдинов И. М., Фархутдинов А. М. Создание геопарка ЮНЕСКО в Башкирии // Природа. 2018. № 1. С. 35–41.

Геологическая карта окрестностей Кисловодска (по [8], с изменениями и дополнениями). Условные обозначения: 1 — нижняя юра, 2 — средняя и верхняя юра; 3–6 — нижний мел: 3 — валанжин, 4 — готерив и баррем нерасчлененные, 5 — апт, 6 — альб; 7–9 — верхний мел: 7 — сеноман, турон и коньяк, 8 — сантон и кампан, 9 — маастрихт; 10 — нижний палеоген, палеоцен; 11 — средний палеоген, эоцен; 12 — верхний палеоген, олигоцен; 13 — неоген; 14 — плейстоцен; 15 — местонахождения следов динозавров; 16 — местонахождения минерализованных древесин хвойных (Cheirolepidiaceae)