Возвращение динозавров Хрустального дворца: викторианские динозавры сегодня

Кандидат биологических наук А. Г. Сенников, Е. А. Сенникова,

Палеонтологический институт имени А. А. Борисяка РАН (Москва, Россия)

«Природа» №9, 2021

Скульптуры ископаемых животных, созданные и установленные Б. У. Хокинсом в парке Хрустального дворца в Лондоне в 1854 г., были первыми подобными реконструкциями и отражали достижения палеонтологии первой половины XIX в. Этот уникальный памятник истории палеонтологии сегодня снова привлекает внимание широкой публики. Специалистам знакомство с этими реконструкциями позволяет яснее понять пути и закономерности научного познания в палеонтологии в исторической перспективе.

В первой статье мы рассказали об истории Хрустального дворца и его парка, о создании первых скульптурных реконструкций ископаемых животных и об их творце — Б. У. Хокинсе*. Приехав в 2019 г. в Лондон, мы, естественно, хотели увидеть знаменитые скульптуры. Это удалось, хотя и не без приключений, так как в выходные в Лондоне закрывают часть линий метро и отменяют многие электрички. Но мы все-таки добрались до парка, и впечатления превзошли все ожидания, хотя от самого дворца почти ничего не осталось.

После необычайной популярности Хрустального дворца и его парка в XIX в. уже с первых же лет следующего столетия он начал приходить в упадок. Скульптуры древних животных на долгое время были забыты, заброшены и постепенно разрушались. Только внесение их в список национального достояния Англии позволило с 2002 г. приступить к реставрации скульптур. Отрадно, что в последнее время у широкой публики возвращается интерес к уникальным реконструкциям, созданным Хокинсом. Специалистам знакомство с ними позволяет яснее понять пути и закономерности научного познания в палеонтологии в исторической перспективе.

Скульптурные реконструкции ископаемых животных на островах нижних прудов парка Хрустального дворца.

Здесь и далее фото Е. А. Сенниковой

Приехав в Сиденхем и осмотрев маленький музей и величественные руины основания Хрустального дворца на холме, мы прошли в его старинный парк, к нижним прудам с фигурами, которые расположены и сгруппированы на трех островах в хронологической последовательности. Все реконструкции снабжены пояснительными табличками, дающими информацию о конкретном животном, о том, как представляли его облик в середине XIX в. и как изображают сейчас. Таким образом, проходя по дорожке вдоль прудов, посетители знакомятся с развитием жизни на Земле на протяжении палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр [1, 2, 3, 4, 5].

Одна из пояснительных табличек к скульптурным реконструкциям, посвященная хищному динозавру Megalosaurus

От палеозоя к мезозою: дицинодонты и лабиринтодонты

На краю пруда притаились два дицинодонта (род Dicynodon). Эти пермские звероящеры из Южной Африки были описаны Р. Оуэном в 1845 г. [3]. Тогда от них были известны только черепа с беззубыми (за исключением пары клыков) челюстями, при жизни имевшими роговой клюв, как у черепах. Наверное, поэтому, не найдя более близких аналогий среди современных животных, Хокинс изобразил неизвестное тогда туловище дицинодонтов с панцирем наподобие черепашьего. После находок целых скелетов дицинодонтов стало ясно, что никакого панциря у них, конечно, не было.

Рядом можно видеть три скульптуры триасовых лабиринтодонтов двух видов — «Labyrinthodon salamandroides » и «L. pachygnathus», напоминающих чудовищных жаб. На самом деле эти удивительные химеры — результат неполноты палеонтологических знаний того времени. «L. salamandroides» — это на самом деле Mastodonsaurus jageri, известный тогда из Германии только по черепу, а «L. pachygnathus » — смесь фрагментарных остатков мастодонзавров и раннего архозавра (рауизухии) Bromsgroveia walkeri из Англии, описанная Оуэном как один вид. Кроме того, этим лабиринтодонтам приписывали следы Chirotherium, известных из Германии и Англии, которые сейчас считают принадлежащим четвероногим архозаврам — рауизухиям. На основании изучения этих следов Оуэн высказал правильное предположение, что хиротерий был четвероногим, его задние ноги были длиннее передних, а постановка конечностей близка к парасагиттальной (т. е. ноги не были расставлены в стороны, а подведены под туловище), так как следовые дорожки узкие [3].

Лабиринтодонт «Labyrinthodon salamandroides», реконструкция Оуэна [3, №18]. Показаны известные в то время части сборного скелета и следы хиротерия

Такое предположение, соответствующее современным представлениям о локомоции рауизухий, подтверждала и морфология немногих известных костей архозавра Bromsgroveia. На основании этого Оуэн и Хокинс изобразили обоих лабиринтодонтов как огромных неуклюжих зубастых лягушек с диспропорционально длинными задними ногами, оставляющих архозавровые следы. При этом форма головы на скульптуре Хокинса ближе к таковой у мастодонзавра, что отражает его амфибийную природу, тогда как Оуэн реконструировал этих лабиринтодонтов с более длинным, высоким и узким рылом, т. е. более рептилийного облика [3]. Любопытно, что художественная интуиция скульптора оказалась в данном случае ближе к истине, чем рассудочные построения ученого. После находок скелетов мастодонзавров выяснилось, что их конечности были короткими и слабыми, а сами они, вероятно, редко и с трудом выползали из воды на сушу.

Лабиринтодонт Mastodonsaurus, современная реконструкция Н. П. Бутко (Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН)

Ящеры мезозойских морей

Ихтиозавры Leptonectes tenuirostris (на заднем плане) и Ichthyosaurus communis

В воде и на берегу помещены скульптуры трех юрских морских ящеров ихтиозавров — Ichthyosaurus communis, Temnodontosaurus platyodon и Leptonectes tenuirostris. Поскольку к середине XIX в. уже были найдены целые скелеты ихтиозавров, несоответствий данных реконструкций современным представлениям не так много — это отсутствие спинного плавника и иная — пологая — форма хвостового, что было установлено позже по отпечаткам мягких тканей. Также хвост и ласты ихтиозавров показаны на скульптурах со слишком сильными, вряд ли возможными для них изгибами. К тому же ихтиозавры не могли опираться на ласты и выползать на берег, как это изображено Хокинсом.

Тут же на отмели лежат три юрских плезиозавра — Plesiosaurus dolichodeirus, «Plesiosaurus» macrocephalus и Thalassiodracon hawkinsi. Их шеи змееобразно изогнуты в соответствии с представлениями натуралистов того времени. Например, английский ученый начала XIX в. У. Бакленд образно называл плезиозавра змеей, продетой в туловище черепахи. Так как целые скелеты плезиозавров тогда уже были известны, в целом скульптуры Хокинса почти соответствуют современным реконструкциям, только преувеличены изгибы туловища и особенно шеи.

Реконструкции плезиозавра «Plesiosaurus» macrocephalus по Оуэну [3, №15]

Кроме того, сейчас считается, что плезиозавры не могли выползать на берег, опираясь на ласты, как их раньше обычно изображали. Такое предположение основывалось, очевидно, на сравнении плезиозавров с морскими черепахами и тюленями. Однако у последних конечности имеют хорошо оформленные суставы, способны сгибаться и поддерживать тело на суше, где они, хоть и неуклюже, передвигаются. А у плезиозавров, как и у китов, и у ихтиозавров, суставы в связи с приспособлением к плаванию видоизменены, конечности преобразованы в ласты, действующие как единое целое с небольшими изгибами. Такие конечности не могут служить опорой на суше, что мы и видим на примере китов, выброшенных на берег. Дополнительное доказательство невозможности выходить на сушу у плезиозавров, как и у ихтиозавров, — наличие у них живорождения, переход к которому у этих рептилий как раз и был обусловлен потерей способности покидать водную среду обитания.

Плезиозавр «Plesiosaurus» macrocephalus, за ним два крокодила Teleosaurus

Рядом с ихтиозаврами и плезиозаврами, выбравшись на отмель, греются на солнце два юрских морских крокодила рода Teleosaurus, облик которых был восстановлен Оэуном и Хокинсом по их полным скелетам и по аналогии с современными гавиалами. Эти реконструкции не отличаются от современных.

Морской крокодил Teleosaurus, на заднем плане ихтиозавр Leptonectes tenuirostris

Динозавры и их соседи

Но в центре внимания, конечно, динозавры, украшающие остров мезозойской (вторичной) эры. Все они реконструированы Хокинсом и Оуэном четвероногими, как современные рептилии. Однако одна важная особенность отличает их от всех предыдущих реконструкций. Первоначально динозавров изображали как типичных пресмыкающихся — как ящериц, но только огромных — на широко расставленных конечностях и волочащих брюхо по земле [6, 7, 8, 9]. Динозавры парка Хрустального дворца скорее напоминают тяжеловесных млекопитающих, так как их мощные ноги подведены под туловище, т. е. занимают парасагиттальное положение. За это современники критиковали создателей реконструкций [8, 9]. Но в действительности та критика была вызвана ограниченностью и догматизмом представлений ее авторов, которые не смогли выйти за пределы устоявшихся понятий, тогда как Оуэн и Хокинс впервые открыли и зафиксировали подробную характерную особенность морфологии динозавров — парасагиттальную постановку конечностей, отличающую этих высших рептилий от современных пресмыкающихся и сближающую их с птицами и млекопитающими. Иными словами, они обнаружили и показали, что динозавры — это пресмыкающиеся, которые не пресмыкаются.

Именно в этой скульптуре проходил новогодний ужин 31 декабря 1853 г. Из-за игуанодона выглядывает голова Hylaeosaurus

Надо отдать должное проницательности и интуиции Оуэна и Хокинса, так как этот вывод был сделан ими на основании изучения весьма неполных остатков динозавров, отдельных костей их конечностей. Вероятно, наличие медиальной головки бедра у динозавров, как у птиц, а также строение таза натолкнуло на предположение, что конечности динозавров не были расставлены в стороны, а занимали вертикальное положение. Необходимо отметить, что дистальные отделы конечностей всех динозавров в парке Хрустального дворца изображены гораздо более толстыми и массивными, чем это было в действительности. Кроме того, это доказано на основании изучения следов, хвост у всех динозавров не волочился по земле, как показано на скульптурах в парке Хрустального дворца, а был приподнят, держался на весу и служил балансиром при движении.

Эффектную скульптурную композицию составляют два раннемеловых растительноядных динозавра игуанодона. Один из них немного приподнялся, опираясь на ствол дерева, а другой стоит на четырех ногах. Как раз в скульптуре этого второго — стоящего — игуанодона и был организован знаменитый новогодний банкет 31 декабря 1853 г. [5, 9]. В 1830-х годах Г. Мантелл реконструировал скелет игуанодона подобным скелету огромной ящерицы по аналогии с современной игуаной, опираясь на схожесть их зубов. Непонятный костный шип, найденный отдельно от других костей, он поместил как небольшой рог на носу ящера [8, 9]. Хокинс на скульптурах игуанодонов показал такой же рог, хотя Оуэн сомневался в правильности этого. После находок полных скелетов в Бельгии во второй половине XIX в. стало ясно, что этот костный шип не рог, а необычно преобразованный первый палец на передней конечности, выполнявший, очевидно, защитную функцию. Сейчас мы знаем, в том числе на основании изучения следов, что игуанодоны могли ходить как на четырех, так и на двух ногах. При этом передние конечности у них были короче задних и более легко построены.

Растительноядный динозавр Iguanodon, реконструкция Г. Мантелла [8, fig. 6.2.]

Рядом стоит скульптура раннемелового четвероногого растительноядного динозавра Hylaeosaurus. Хокинс изобразил этого динозавра покрытым чешуей и поместил вдоль хребта посередине спины гребень из больших костных шипов, найденных вместе с фрагментом скелета. Сейчас про гилеозавра известно следующее: он относится к анкилозаврам, действительно был четвероногим, шипы у него располагались по бокам туловища, тело было сверху покрыто костным панцирем, а не чешуей.

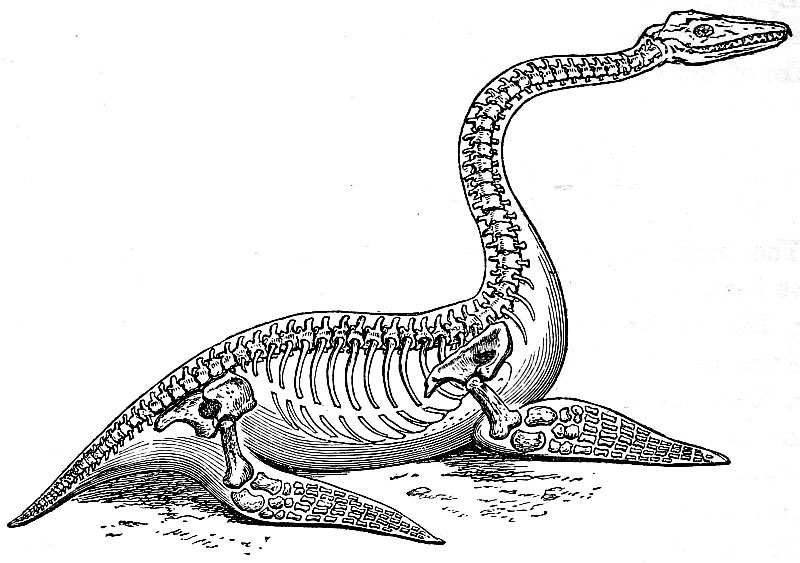

Хищный динозавр Megalosaurus, реконструкция Оуэна [3, №7]. Показаны известные в то время части скелета мегалозавра — нижняя челюсть, позвонки, ребра, кости таза и задней конечности.

Самый главный герой парка Хрустального дворца — это юрский хищный динозавр Megalosaurus. На реконструкции Оуэна видно [3], как мало частей скелета мегалозавра было в распоряжении ученых того времени, однако скульптура получилась живой, наполненной внутренней мощью — это гигантский, страшный хищник на массивных ногах, с огромной зубастой пастью, действительно царь животного мира мезозоя. Невольно забываешь о том, что теперь, после более полных находок, мегалозавра, как и его родственников, представляют активным, не столь массивным двуногим динозавром с относительно небольшими передними конечностями. Наоборот, у скульптуры Хокинса передние ноги длиннее и мощнее задних и, соответственно, высокая холка в виде горба. Кроме того, рыло длиннее и острее, чем это в действительности было у мегалозавра.

На искусственной скале позади динозавров сидят два меловых птерозавра «Pterodactulus». Неясно, каким именно современным таксонам птерозавров соответствуют реконструкции Хокинса. Один из птеродактилей расправил крылья, будто собирается взлететь, а второй уперся передними конечностями в землю. Их тела покрыты крупной чешуей. Внешний облик этих летающих ящеров был восстановлен по известным тогда полным скелетам из юрских отложений Германии и остаткам из Англии, поэтому реконструкции достаточно полно соответствуют современным представлениям, за исключением чешуи.

Сейчас известно, что тело птерозавров было пушистым, с покровом из волосоподобных образований, как у современных летучих мышей. Такая своеобразная особенность птерозавров была обнаружена еще в 1831 г. немецким палеонтологом Г. А. Гольфуссом, однако это важное открытие было отвергнуто его современниками, включая Р. Оуэна, как невероятное. Как всегда, неприятие революционного открытия основывалось на догматизме ученых, исходящих из того, что птерозавры — рептилии, и поэтому должны быть покрыты чешуей. Кроме того, у скульптур Хокинса есть и другие отличия от современных реконструкций: пропорции фигур птеродактилей напоминают скорее птичьи, а не птерозавровые — крупное туловище и маленькая голова; постановка задних конечностей также напоминает птичью, а перепонки крыльев крепятся только к телу. В то же время следует отметить художественную и научную проницательность Хокинса в изображении позы опоры птерозавров на грунт. Сейчас — по результатам изучения следов и морфологии их скелета — установлено, что стоя на земле или при передвижении по поверхности птерозавры опирались и на задние (на стопу), и на передние конечности — на согнутые крылья (на кисть). Именно так и изобразил Хокинс одного из птеродактилей.

Скульптурная реконструкция мозазавра

За островом вторичной эпохи (мезозоя) с динозаврами из воды выглядывает голова и передняя часть туловища позднемеловой гигантской морской хищной ящерицы — мозазавра Mosasaurus. Тогда был известен только его череп, но Хокинс вполне правильно реконструировал этого морского ящера, даже показав передние ласты.

От мезозоя к кайнозою

С мостика, соединяющего остров с ящерами мезозойской эры и остров с млекопитающими кайнозоя, можно видеть обобщенную модель слоев горных пород Англии, дающую представление о геологической истории Британских о-вов, периодах и эрах, основных этапах развития жизни [1, 2]. Конечно, в этом разрезе представлены и слои каменного угля — основы индустриальной революции.

Гигантский наземный ленивец Megatherium

На острове третичной эпохи (кайнозоя) меньше древних животных, поскольку не все задуманные скульптурные реконструкции были созданы. В начале, после мостика в кустах, пасутся небольшие примитивные палеогеновые копытные — два Palaeotherium и три Anoplotherium. Но, пожалуй, наиболее эффектна скульптура гигантского плиоцен-плейстоценового наземного ленивца Megatherium, стоящего на задних лапах и обхватившего передними ветвь дерева, а также группа из четырех плейстоценовых большерогих оленей Megaloceros. Все эти млекопитающие тогда уже были известны по полным скелетам, поэтому реконструкции Хокинса почти не отличаются от современных, разве только в деталях — это положение рогов у оленей и небольшие хоботки у палеотериев и мегатерия.

Большерогий олень Megaloceros

* * *

Скульптурные реконструкции парка Хрустального дворца — уникальный памятник истории палеонтологии. Несмотря на некоторые устаревшие представления, отразившиеся в изображении вымерших животных, они производят очень сильное впечатление. По-своему гармоничные и цельные, эти скульптуры своим характером передают дух викторианской эпохи и научных изысканий того времени. Даже огромные толстые динозавры кажутся не страшными, а добрыми, спокойными и неторопливыми. Благодаря этому в парке царит необычная атмосфера уютного уголка старой Англии, чудом сохранившегося до наших дней.

Прогуливаясь по полузаросшим дорожкам парка Хрустального дворца мимо замшелых арок террас с выщербленными камнями и балюстрад с остатками потемневших статуй, напоминающих скорее памятники Античности, чем недавнего прошлого, невольно начинаешь чувствовать себя героем романа Г. Уэллса «Машина времени», обследующим Лондон далекого будущего. С вершины холма, где когда-то стоял грандиозный, сверкающий на солнце дворец, поднимались струйки дыма от жарящегося на гриле мяса и доносились звуки музыки. Шум и крики детей из палаток раскинувшегося там городка передвижных аттракционов вносили дисгармонию в тишину старого тенистого парка. Внезапно в утрамбованном грунте дорожки среди камней и щебня что-то блеснуло, не ускользнув от опытного взгляда геолога. Это оказался осколок толстого старого, немного потемневшего стекла — наверняка один из кусочков стеклянных панелей стен или потолка Хрустального дворца, разлетавшихся по парку во время страшного пожара на сотни метров. Мы сохранили этот осколок на память. Разглядывая стекло на просвет, направив его на солнце, можно любоваться переливающимися яркими бликами, и кажется, что в его прозрачной глубине, как в магическом кристалле, заключены ответы на невольно возникающие вопросы. Есть ли реальный прогресс? Или мы лишь пожинаем плоды великих открытий и достижений прошлого? Куда движется наша европейская цивилизация и что ее ждет? Откроются ли для нее новые горизонты развития? Или наш мир уже прошел пик своего расцвета в XIX в. и его постигнет общая участь великих цивилизаций прошлого?

Руины основания Хрустального дворца и осколок стекла из его облицовки

Удивительно, но викторианские динозавры Хокинса добрались и до Москвы. Но это уже отдельная история.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научных проектов №20-04-00070 А и 17-54-10013 КО_а.

* Сенников А. Г., Сенникова Е. А. Возвращение динозавров Хрустального дворца: допотопные животные Хокинса. Природа. 2021; 8: 49–61.

Литература / References

1. Doyle P. A vision of «deep time»: the «Geological Illustrations» of Crystal Palace Park, London. The History of Geoconservation. Geological Society, London, Special Publications. 2008; 300: 197–205.

2. Doyle P., Robinson E. The Victorian «Geological Illustrations» of Crystal Palace Park. Proceedings of the Geologists' Association. 1993; 104: 181–194.

3. Owen R. Geology and the inhabitants of the ancient world. London, 1854.

4. Hawkins B. W. On visual education as applied to geology, illustrated by diagrams and models of the geological restorations at the Crystal Palace. Journal of the Society of Arts. 1854; 2(78): 443–449.

5. McCarthy S., Gilbert M. The Crystal Palace dinosaurs: The story of the world's first prehistoric sculptures. London, 2019.

6. Lyell Ch. A manual of elementary geology. London, 1855.

7. Bramwell V., Peck R. M. All in the bones: a biography of Benjamin Waterhouse Hawkins. Philadelphia, 2008.

8. Dean D. R. Gideon Mantell and the discovery of dinosaurs. Cambridge, 1999.

9. Terrible Lizard. The first dinosaur hunters and the birth of a new science. N. Y., 2000.

Бенджамин Уотерхаус Хокинс — создатель скульптур допотопных животных в парке Хрустального дворца [7, p.56].