А. Н. Рябинин — первый в России исследователь динозавров

Ирина Ермацанс, кандидат философских наук, Палеонтологический музей Амурского научного центра Дальневосточного отделения РАН

Иван Болотский, Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН (Благовещенск)

«Природа» №11, 2016

В 2016 г. исполняется 100 лет со времени первой палеонтологической экспедиции в Приамурье, инициатором которой был А. Н. Рябинин. «Он находился в ряду тех, кто сделал многое для института [Геолкома — ЦНИГРИ — ВСЕГЕИ1 и русской науки... О нем самом написано до обидного мало — всего лишь два кратких очерка, опубликованных в послевоенное время, спустя три года после его смерти», — написал в 1982 г. известный геолог Л. И. Боровиков, автор биографического очерка о Рябинине [1, с. 79–80]. Прошло 34 года, его имя не забыто, и мы вспоминаем труды его и его коллег, которые приняли участие или способствовали исследованиям 1916–1917 гг.

Анатолий Николаевич Рябинин (1874–1942) — выдающийся геолог и палеонтолог, крупный специалист в области ископаемых позвоночных. Именно он начал систематически изучать ископаемые остатки динозавров в России. Сегодня это направление палеонтологии успешно реализуется отечественными исследователями [2–4 и др.]. Для того чтобы понять, насколько далеко мы ушли в его развитии, стоит вспомнить слова известного американского палеонтолога О. Ч. Марша, сказанные им в конце XIX в.: «динозавры России, подобно змеям Ирландии, известны только тем, что они отсутствуют» [5, с. 134].

Ископаемые остатки динозавров были встречены в России еще в конце XIX в. Так, горный инженер Г. Д. Романовский описал в 1882 г. отпечатки следов динозавров (в долине р. Ягноб, прорезающей Зеравшанский хребет, напротив пос. Рават, ныне — Айнинский р-н Согдийской обл. Таджикистана), уничтоженные впоследствии в ходе работ по расширению дороги. В. А. Киприянов, инженер путей сообщения, описал в 1883 г. материал из местонахождения Тускарь (располагалось на берегу р. Тускарь, вблизи пос. Мешково Курской обл.) — фрагменты ребер и кость, принятую им за плечевую. Эти остатки, по его предположению, могли принадлежать плотоядным динозаврам, мегалозаврам. Тем не менее описанный новый вид Poekilopleuron schmidti он отнес к крокодилам. Позже палеонтолог А. К. Рождественский переопределил [6, с. 91] данную кость как большую берцовую мегалозавра (Megalosaurus). Затем Л. А. Несов исключил саму возможность принадлежности ребер динозавру и выразил сомнение в правомерности отнесения берцовой кости к тероподам (но не исключил принадлежность к динозаврам), в целом же он считал целесообразным повторно изучить и ревизовать материалы Г. Д. Киприянова [7, с. 91–92].

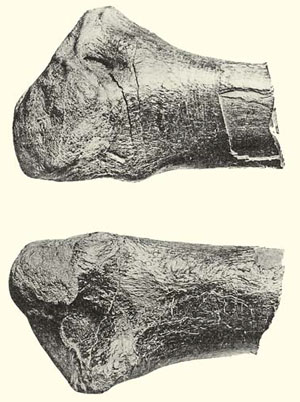

Уверенно опроверг утверждение Марша именно А. Н. Рябинин. В 1912 г. геолог и палеонтолог И. П. Толмачев2 через горного инженера К. Ф. Егорова передал ископаемую кость из Забайкалья. Рябинин определил и описал ее как часть задней конечности плотоядного динозавра [5]. Она стала первой «достоверной находкой наземной рептилии мела в континентальных отложениях нашей страны» [6, с. 93].

Впоследствии Анатолий Николаевич, подобно своему известному американскому коллеге Д. Лейди, который описал в 1858 г. гадрозавра (Hadrosaurus foulkii), обрабатывал ископаемый материал. Образцы поступали к нему от геологов, проводивших исследования в разных частях страны. В руки же Лейди попадали преимущественно случайные находки неравнодушных людей, так как он не имел средств на проведение собственных палеонтологических раскопок.

Изучение динозавров Приамурья (1915–1923)

В 1915 г. Рябинин изучал образец, который привез адьюнкт-геолог Геолкома А. Н. Криштофович, впоследствии известный палеоботаник. Эта кость, переданная дальневосточным археологом-любителем А. Я. Гуровым, была обнаружена на правом берегу р. Амур (местонахождение Белые Кручи, китайское название Лунгушань, ныне — уезд Цзяинь провинции Хэйлунцзян Китая). Находка чрезвычайно заинтересовала Анатолия Николаевича, так как ничего подобного в России и на сопредельной с ней территории Китая еще не встречалось. Он определил ее как большую берцовую кость динозавра. По его представлению Геолком поручил В. П. Ренгартену исследовать место обнаружения остатков динозавров на р. Амур. Зимой 1915–1916 гг. он осмотрел, составил разрез обнажения и собрал коллекцию ископаемой флоры из местонахождения на сопке Сагибовский Богучан.

Рисунок из статьи Рябинина «Заметка о динозавре из Забайкалья» [5, табл. 9]

По результатам той экспедиции Рябинин обратился в Геолком с предложением командировать штатного препаратора Н. П. Степанова для проведения палеонтологических раскопок летом 1916 г. на Амуре [8]. Всего 10 дней раскопочных работ дали значительный материал. Анатолий Николаевич, изучивший доставленные в Петроград ископаемые кости, сделал вывод о принадлежности их различным таксонам динозавров. Тогда же, в 1916 г., ему удалось «поставить вопрос о желательности монтировки этих остатков в Музее при Геологическом Комитете» [9, с. 21].

13 января 1917 г. с докладом «Динозавры с р. Амур», проиллюстрированным демонстрацией костей, он выступил на годовом заседании Русского палеонтологического общества, где впервые высказал мысль, подтвержденную дальнейшими исследованиями: «...возраст свиты конгломератов, песков и песчаников с динозаврами — верхнемеловой, причем остатки динозавров весьма сходны с остатками динозавров (Trachodontidae) соответственного возраста из Сев. Америки» [10, с. 129]. Его выступление вызвало живой интерес, в обсуждении приняли участие А. П. Карпинский, Н. Н. Яковлев, М. Д. Залесский, В. П. Ренгартен, А. Н. Криштофович. Было высказано единодушное мнение о продолжении раскопок с целью установления строения скелетов динозавров. Анатолий Николаевич обратился в присутствие Геолкома с предложением внести в проект работ 1917 г. раскопки на р. Амур, рассчитанные на два-три месяца. Его просьба была поддержана, и палеонтологические работы продолжились летом 1917 г.

Итогом раскопок 1916–1917 гг. стало извлечение нескольких «десятков пудов костей динозавров» [11, с. 5]. Предварительные выводы по итогам работы с этими материалами Рябинин представил в 1918 г.:

«Из группы Theropoda найдено несколько новых образцов зубов; наибольшее же количество остатков пришлось на долю группы Praedentata, как-то: позвонков, частей верхней и нижней челюстей и костей переднего и заднего пояса конечностей. При этом с достаточной долей вероятности выяснилась принадлежность остатков ящерам из сем. Trachodontidae (гигантские утконосые динозавры североамериканского типа). Таким образом, возраст слоев конгломерата с остатками динозавров следует считать меловым и, быть может, — верхнемеловым. Среди находок второго года исследований были кости конечностей динозавров, систематическое положение которых остается еще невыясненным, и щиток карапакса и кости сухопутной черепахи одного и того же возраста, как и динозавры из семейства Trachodontidae».

Несмотря на разрозненность костей скелета, затруднявшую исследование, он отметил громадное их скопление и высказал предположение о существовании «поблизости слоев, отложившихся в более спокойных условиях и содержащих остатки динозавров, если не в целом виде, то по крайней мере в менее нарушенном состоянии частей скелета»3. К сожалению, раскопки второго года экспедиции не решили проблему составления полного скелета динозавра, так как не хватало «передней части челюстей и мозговой коробки черепа и части грудного пояса, а также мелких костей конечностей» [12, с. 385–386].

Продолжение раскопок для получения недостающих костей скелета динозавра оказалось невозможным из-за целого ряда событий 1917–1922 гг. (октябрьских событий 1917 г., Гражданской войны в 1918–1920 гг., образования Дальневосточной республики в 1920–1922 гг.). Соответственно, и реставрация скелета в музее Геолкома, о чем так мечтал Рябинин, пока была неосуществима. В 1918–1921 гг. геологические работы в основном сосредоточились в центральных районах России. Любые передвижения в более отдаленные места, зачастую связанные с пересечением линии фронтов, были сопряжены с рисками: для жизни, для собранных коллекций, не считая затрат по времени (в 1918 г. только из Петрограда на Алтай приходилось добираться три месяца). Дальневосточные территории оказались недоступны для исследований. Из запланированных 68 экспедиций в 1918 г. состоялась лишь четвертая часть. 1919 год был еще сложнее. Сотрудники Геолкома в эти годы участвовали в разведке угля, железных руд, и других полезных ископаемых, в составлении детальных геологических карт окрестностей Петрограда и Москвы, не прекращалась и обработка собранных коллекций [13, с. 72–73].

Анатолий Николаевич в качестве геолога Геолкома (1913–1924) проводил «поисково-разведочные работы на нефть и серебросвинцовые руды Кавказа (1903, 1916, 1918), железные руды Владимирской губернии (1917), месторождения меди и свинца в Киргизии (1917)... детальное изучение геологии Соликамского района Пермской губернии и дал прогноз на перспективность этого региона (1919, 1920)»4. Кроме занятий научной работой он преподавал на Высших курсах Лесгафта (1914–1917), в Московской горной академии (1919–1922) и в Горном институте в Петрограде (1921–1942). С 1918 г. был вице-директором Геолкома, а в 1921–1923 гг. — его директором. Будучи членом Всероссийского палеонтологического общества (с 1916 г.), он выполнял обязанности редактора издания «Ежегодник Русского (затем Всесоюзного) палеонтологического общества». Даже в самые трудные годы, когда не хватало средств, он, по словам Н. Н. Яковлева, «изощрялся» выпускать журнал «в лучшем оформлении, с таблицами рисунков, лучше исполненными, чем у многих других изданий, имеющих большие средства» [14, с. 5–6].

И конечно, все это время Анатолий Николаевич не оставлял занятий палеонтологией, продолжая изучение коллекции с р. Амур. За 1918–1923 гг. костный материал был отпрепарирован. Но задачи, которые он поставил перед собой: «...изучить остатки животного или животных, восстановить их скелет из разрозненных частей в возможно полном виде и выставить его в Музее Геологического комитета» [15, с. 3], — так и оставались недостижимыми.

Заграничная командировка (1924)

Обобщение результатов изучения обильной амурской коллекции требовало сравнения с остатками динозавров, описанными европейскими и североамериканскими учеными. Остро возникла необходимость знакомства с материалами, хранящимися в зарубежных музеях. Это стало одной из главных причин командировки Рябинина в 1924 г. в Германию, Бельгию, Англию. Средства на поездку выделили Научно-технический отдел ВСНХ и Геолком. Отправляясь в эту поездку, он прежде всего предполагал изучить позднемеловых динозавров, а кроме того, ознакомиться с успехами европейских ученых и методикой их преподавания палеонтологии [16].

Страница из дневника Рябинина с записями о посещении Б. Гауффа в Хольцмадене (СПФ АРАН. Ф. 732. Оп. 1. Д. 82. Л. 350). Публикуется впервые

Во время поездки (которая продлилась три месяца, с 4 октября 1924 г. по 8 января 1925 г. [17]) Анатолий Николаевич вел дневник, полный впечатлений об изменившемся мире стран, так хорошо знакомых ему по прежним посещениям в 1907 и 1910 гг. Относилось это и к научному сообществу. Неизменными, пожалуй, остались личные отношения с теми, с кем был знаком раньше. Он встретился со многими крупными палеонтологами, известными своими исследованиями в области ископаемых позвоночных, такими как Ф. Древерман, Ф. фон Хюне, Ф. Бройли, Э. Штромер, Л. Долло, Д. Уотсон. Все они, за исключением Древермана и Штромера, в период между 1925 и 1932 гг. стали иностранными членами АН СССР. Ему удалось поработать с лучшими палеонтологическими коллекциями самых известных европейских музеев естественной истории — в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте, Тюбингене, Мюнхене, Брюсселе и Лондоне.

Во Франкфурте-на-Майне Рябинин изучал коллекции музея Зенкенбергского общества (ныне — Зенкенбергский музей природы) при любезном содействии А. Борна и Ф. Древермана; в Тюбингене — коллекции Минералогического института, с ним сотрудничали Ф. фон Хюне, Э. фон Хениг, К. Улих; в Мюнхене — коллекции музея Академии наук, ему оказывали всяческую помощь Ф. Бройли и Э. Штромер.

При осмотре музея Зенкенбергского общества его сотрудники были очень внимательны и показали все, что только могло заинтересовать русского ученого. Его поразила их высокая культура и широта взглядов, особенно это касалось Древермана. Внимание Рябинина привлек «великолепный экземпляр Trachodon5 с остатками кожи, в совершенстве отпрепарированный... лучший в мире по сохранности, даже в сравнении с С[еверо-]Американскими образцами» [17, л. 144].

Следует пояснить, что и в Зенкенбергском музее, и в Американском музее естественной истории (Нью-Йорк, США) хранятся экземпляры динозавров из семейства гадрозаврид (Hadrosauridae), ранее относимых к семейству траходонтид (Trachodontidae). Оба экспоната имеют прекрасную сохранность, оба в разные годы были куплены у американского палеонтолога Ч. Штернберга, который вел поиски окаменелостей вместе со своими сыновьями и сотрудничал со многими музеями США и Европы. Обе находки (1908 и 1910 гг.) — из раскопок в штате Вайоминг (США).

Экземпляр 1908 г. известен как «мумия траходона», он хранится в Американском музее естественной истории (номер AMNH 5060), в настоящее время классифицируется как представитель вида Edmontosaurus annectens, описанного американским палеонтологом Г. Осборном в 1912 г. [18]. Если с этой находкой Рябинин был знаком лишь по публикациям, то экспонат 1910 г. из Зенкенбергского музея (номер SM 4036) он осмотрел лично. У этого динозавра сохранилось содержимое желудка, изученное в 1921 г. Р. Крёйзелем [15, с. 8]. И поныне обе находки Штернбергов остаются уникальными.

В Штутгарте Рябинин осмотрел Естественноисторическое собрание Вюртемберга (ныне — Государственный музей естествознания Штутгарта), где изучил триасовых ящеротазовых динозавров (платеозавров) прекрасной сохранности.

В Тюбингене Рябинин возобновил знакомство с Хюне — профессором университета, одним из самых известных немецких палеонтологов, с которым познакомился во время первых поездок в Германию. Рекомендацию, по-видимому, составил оказывавший ему всяческое содействие профессор Яковлев, знавший Хюне с 1900 г. Ко времени первой поездки Рябинина немецкий ученый уже имел работы по ископаемым рептилиям. Он продемонстрировал гостю еще не подвергшиеся обработке богатые коллекции парейазавров и дицинодонтов, привезенные им из Южной Африки. Из Тюбингена Рябинин направился в Хольцмаден, «маленькую вюртембергскую деревушку, расположенную под горой с развалинами замка герцогов Teck, родственников нынешнему английскому дому» [17, л. 149] (ныне — коммуна в земле Баден-Вюртемберг, административного округа Штутгарта, район Эслингена). Хольцмаден прославился прекрасными находками ископаемых ихтиозавров из сланцевых разработок. Там он встретился с доктором Б. Гауффом, производившим постоянные раскопки раннеюрских ихтиозавров, акул и других ископаемых, и осмотрел палеонтологическую мастерскую, находившуюся в его доме-вилле недалеко от Хольцмадена. «Доктор Гауфф, к которому я пришел уже поздно вечером, оказался очень приветливым. Показал мне замечательные коллекции, пошел со мною на деревню, заботливо рекомендовал меня хозяевам гостиницы, и в разговоре мы очень хорошо провели вечер за чаем с Pfannkuchen, чем-то вроде нашего сладкого пирога или омлета с каким-то компотом к нему», — записал в своем дневнике Рябинин [17, л. 149].

На следующий день он посетил раскопки и даже выбрал окаменелости для российских музеев. О докторе Гауффе, этом известном поставщике окаменелостей для всех музеев Европы, австрийский палеонтолог О. Абель упоминал как о профессионале, опытной рукой которого был препарирован не один ихтиозавр с кожей [19, с. 27–28, 32].

О коллекциях музея Баварской академии наук при Мюнхенском университете Рябинин отзывался как о лучших «на Европейском континенте, кроме Британского музея» [17, л. 152]. Глубокое уважение чувствуется в кратких строках дневника, посвященных ученым, с которыми он встречался: «И Stromer, и Broili любезно показывают их [коллекции. — И. E., И. Б.], расспрашивают о России, дарят свои работы. Еще живы и работают, словно священнодействуют, и Max Schlosser, и K. Kayser, и даже старый-престарый знаменитый зоолог Hertwig» [17, л. 152].

Из Мюнхена Рябинин поехал в Берлин, а затем в Брюссель. Особенное, очень доброе, глубоко личное отношение чувствуется в строках, посвященных Долло:

«Mon venérable maître et collégue, M. [месье? — Примеч. ред.] Louis Dollo, Conservateur du Musée et Membre de l’Academie de Science de Belgique6 сильно постарел, поседел и сгорбился. Маленькая фиолетовая бутоньерка скромно выделялась у него в петлице. Он был весьма любезен.

Я передал ему поклоны от профессора Н. Н. Яковлева и профессора F. Broili, а вместе с тем и благодарность последнего за хорошие отношения Dollo к немцам. Dollo был первым из иностранцев воюющих держав, возобновившим научные сношения с Баварской академией наук и Broili.

Я лично и в свое время профессор Н. Н. Яковлев обязаны ему своим въездом в Бельгию. И я не думаю, чтобы бельгийские власти не ставили ему на вид, что он постоянно хлопочет то о немцах, то о русских из Советской России. Он сообщил мне, что он теперь уже не французский подданный, а бельгиец, и, мне кажется, в этом я услышал нотку сожаления. Я осмотрел игуанодонов и зал ископаемых позвоночных, получивши прекрасный путеводитель Dollo, и изучал то, что мне было нужно.

В помощь мне был откомандирован для осмотра и изучения способов монтировки ископаемых старый профессор M. Menskaert, фламандец, толстый и отличный человек, прослуживший в Музее 40 лет, еще более, чем сам Dollo.

Итак, Musée, игуанодоны, Dollo, Menskaert, отличная коллекция по сравнительной анатомии в верхнем зале, обширная препараторская и целый громадный склад для муляжей» [17, л. 156–157].

Действительно, советского палеонтолога профессора Яковлева и ученого с мировой славой Долло связывали давние дружеские отношения. Яковлев познакомился с ним еще во время первой поездки за границу в 1900 г. Тогда он посетил европейские музеи, причем в Брюссель приехал именно для знакомства с Долло. Известный ученый благожелательно принимал молодого российского коллегу, помогал, правил статьи, поощрял исследования ископаемых позвоночных. В своем письме к Яковлеву от 17 сентября 1901 г. он писал: «Я счастлив, что родина Вольдемара Ковалевского7, на мой взгляд, самого крупного палеонтолога второй половины девятнадцатого столетия, приобретает в вашем лице специалиста по ископаемым позвоночным» [20, с. 40]. У Яковлева в это время вышел ряд работ по ископаемым позвоночным. Тем не менее основным направлением его научной деятельности стало изучение беспозвоночных животных. Своими впечатлениями о встрече он, по-видимому, поделился с Хюне, с которым познакомился незадолго до этого в Тюбингене, и уже в следующем 1901 г. Долло, всегда с особенным вниманием относившийся к молодым исследователям, согласился принять немецкого ученого. Спустя шесть лет, в 1907 г., он принял Рябинина. В то время Анатолий Николаевич работал над описанием двух плезиозавров, один из которых был обнаружен на р. Унже (недалеко от д. Градулево Кологривского уезда Костромской губернии), другой — у г. Изюма Харьковской губернии [21]. Прошло 17 лет, они встретились, и Долло вновь оказал посильную помощь и содействие соотечественнику так высоко ценимого им В. О. Ковалевского.

В Англии Рябинин ознакомился с коллекциями Лондонского музея естественной истории. В первый приезд ему помогал хранитель геологического отделения профессор А. С. Вудворд, мировой эксперт по ископаемым рыбам, автор каталогов их находок. В 1924 г. он ушел в отставку, получив за свои научные заслуги титул баронета. Заменивший его доктор Ф. А. Батер отлично принял Рябинина и предоставил все возможности для работы. Только здесь Анатолий Николаевич смог изучить «новейшую английскую, канадскую и сев.-американскую литературу» [16], с. 215] по палеонтологии динозавров, так как изоляция в отношении России и Германии со стороны мирового научного сообщества, продлившаяся до начала 1920-х годов, сказалась и на обмене литературой. В дневнике он сделал краткую запись по этому поводу: «Осмотр палеонтологической части Музея оставил во мне глубокое удовлетворение: в нем сосредоточены такие богатства. Траходона оказалось немного, и я насел на библиотеку Музея, в которой уже были получены все интересовавшие меня американские новинки» [17, л. 179–180].

В Лондоне ему удалось встретиться с известным профессором зоологии и палеонтологии Лондонского университета Уотсоном, который щедро представил советскому ученому свои коллекции.

Отметим, что костный материал, связанный с интересовавшими его гадрозавридами, Рябинин нашел лишь в музее Зенкенбергского общества и немного в Британском музее. Массовым материалом (скелеты игуанодонов) располагал музей в Брюсселе, там он изучал способы монтировки скелетов. Позже, спустя пять лет, ученый отметит особенную для себя пользу посещения музеев Берлина, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Брюсселя, Лондона [12, с. 6, 10], возможно, имея в виду не только наличие интересующего его сравнительного материала, но и обмен литературой, а также живое неформальное общение.

Реконструкция амурского динозавра

В январе 1925 г., по возвращении из командировки, Рябинин совместно с Н. П. Степановым и скульптором Я. М. Эглоном приступил к реставрации скелета динозавра из костных остатков, собранных из береговых обрывов Амура. Также из гипса была выполнена реконструкция внешнего вида животного примерно в 1/5 его величины. На открытом годовом заседании 1 февраля 1925 г. Анатолий Николаевич выступил с докладом, а затем представил в музее Геолкома8 реконструкцию скелета динозавра, предварительно названного Trachodon amurense nov. sp. [15]. Позже динозавр был описан как Mandschurosaurus amurensis [11].

Реконструированный скелет манджурозавра в экспозиции ЦНИГР музея им. Ф. А. Чернышева. Фото И. Ю. Болотского

Воссоздавая амурского манджурозавра, отечественные авторы во многом оказались под влиянием работ Долло (он первым из европейцев в 1883 г. поставил динозавра на две задние конечности), считавшего бипедализм характерным для игуанодона. В работе нашли отражение утвердившиеся к тому времени взгляды о взаимосвязи между образом жизни, поведением и морфологией животного, согласно которым гадрозавриды считались способными к мобильному передвижению по суше и к быстрому погружению в воду. Изображали их стоящими на задних конечностях, «с приподнятым, не касающимся земли хвостом», свободными передними, согнутыми (по реконструкции Марша 1892 г.) или «прямо опущенными» (по реконструкции Абеля) [15]. Именно так выглядит воспроизведенный Рябининым и Степановым скелет динозавра. Они использовали разрозненный костный материал, весьма плохой сохранности, окатанный, утраченные фрагменты дополняли гипсом. Предусматривалась возможность демонтировать кости скелета в случае появления необходимости внести изменения. Так, после обнаружения Е. В. Ивановым и В. Д. Принадой меловых динозавров в Туркестане в 1921–1924 гг. были внесены изменения в строение таза. В целом даже через пять лет после создания реконструкции Рябинин считал ее не завершенной, а лишь более или менее законченной [11, с. 6].

Восстановление в 1925 г. облика Mandschurosaurus amurensis, одного из первых описанных гадрозавров Азиатского континента, стало важным опытом подобного воссоздания и отразило существовавший на тот момент объем знаний российских ученых об ископаемом животном. К сожалению, материал по манджурозавру позднее был пересмотрен и признан nomen dubium9, так как он фрагментарен и представлен костями особей не одного вида, а разных подсемейств: плечо и, вероятно, фрагмент челюсти с прямым вентральным краем принадлежали плоскоголовому гадрозавру (завролофину), остальное — шлемоголовому гадрозавру (ламбеозаврину). Тем не менее, это не умаляет значимости выполненной работы, поскольку она была проведена впервые в России и означала прорыв в знаниях о давно вымерших животных, когда-то царивших на Земле.

Панорама палеонтологического лагеря. Благовещенск, Амурская обл., 2004 г. Фото Ю. Л. Болотского

***

Исследования, начатые Рябининым, послужили «толчком для более поздних палеозоологических открытий, как в Советском Союзе, так и за его пределами» [1, с. 95]. В последующие годы меловые динозавры были обнаружены в Туркестане (1921–1924) и Казахстане (1923). За пределами СССР успешные раскопки были произведены в центральной части Индии (1917–1920), в Монголии (1922–1925) и Китае (1923).

Знакомство Рябинина с достижениями мировой палеонтологии в 1924 г. позволило ему сравнить и выявить сходство и различие динозавровых фаун Северной Америки и Азии. Ископаемых рептилий местонахождения Белые Кручи он соотнес с таковыми из канадской позднемеловой формации Эдмонтон. А так как фауны формаций Эдмонтон и Ланс (США) близки, Анатолий Николаевич сделал вывод, отчасти подтвердившийся в настоящее время, о возможности «таких находок на Амуре, которые являются общими со слоям Эдмонтон и Ланс, а именно: Ornithomimus, Thespesius, Ankylosaurus и Thescelosaurus, родов, являющихся типичными для слоев Ланс» [22], с. 49].

Позднее, в 1975 г., на правом берегу Амура, в местонахождении Лунгушань китайские палеонтологи провели раскопки и нашли обильные костные остатки. По этим материалам бельгийский ученый П. Годфруа совместно с китайскими коллегами описал новый род и вид ламбеозаврин Charonosaurus jiayinensis [23].

В 1980–2000 гг. на левом берегу Амура, в Амурской обл., было открыто пять местонахождений позднемеловых динозавров: Благовещенское, Кундурское, Гильчинское, Асташихинское и Димское. Первый описанный в 1991 г. динозавр (из Благовещенского местонахождения) получил название в честь Анатолия Николаевича — амурозавр Рябинина (Amurosaurus riabinini)10. Кундурское местонахождение11 (верхний мел, маастрихтский ярус), расположенное примерно в 30 км от местонахождения Белые Кручи (Цзяинь), на водоразделе рек Мутная и Удурчакан, исследовалось в 1990–2004 гг. Там найдены остатки утконосых гадрозаврид — представителей подсемейств ламбеозаврин (Lambeosaurinae) и завролофин (Saurolophinae), плотоядных динозавров из семейств тираннозаврид (Tyrannosauridae), дромеозаврид (Dromaeosauridae) и троодонтид (Troodontidae), панцирных динозавров анкилозавров (Ankylosauria), завроподного динозавра Arkharavia heterocoelica из семейства титанозаврид (Titanosauridae), черепах Trionyx sp. и Amuremys planicostata. Последнюю форму ныне относят к семейству линдхолмемидид (Lindholmemydidae), тогда как Рябинин определял ее как Aspideretes planicostatus из семейства трионихид (Trionychidae).

Скелет амурозавра Рябинина. Институт геологии и природопользования ДВО РАН, Благовещенск. Фото А. А. Атучина

В. И. Вернадский писал:

«История научных идей никогда не может быть окончательно написана, так как она всегда будет являться отражением современного состояния научного знания в былом человечества. Каждое поколение пишет ее вновь. <...> Человечество не только открывает новое, неизвестное, непонятное в окружающей его природе — оно одновременно открывает в своей истории многочисленные забытые проблески понимания отдельными личностями этих, казалось, новых явлений. Движение вперед обусловливается долгой, незаметной и неосознанной подготовительной работой поколений. Достигнув нового и неизвестного, мы всегда с удивлением находим в прошлом предшественников» [24, с. 56].

Трудно сказать более точно о непрерывности и преемственности получения знания, а также о том, что история каждой последующей научной идеи в определенной степени открывает присутствие предыдущей.

Авторы искренне благодарны А. П. Сорокину, председателю Амурского научного центра ДВО РАН, и Ю. Л. Болотскому, заведующему палеонтологической лабораторией Института геологии и природопользования ДВО РАН, за содействие исследованию, Л. Р. Колбанцеву, заместителю директора ЦНИГР музея имени академика Ф. А. Чернышева, за предоставленные материалы, А. В. Телюку, генеральному директору ОАО «Амурская ярмарка» (Благовещенск), за оказание финансовой поддержки, В. С. Маркевич и Е. В. Бугдаевой, сотрудникам Биолого-почвенного института ДВО РАН (Владивосток), за ценные замечания и доброжелательное внимание к нашей работе.

Литература

1. Боровиков Л. И. Анатолий Николаевич Рябинин (1874–1942) // Выдающиеся ученые Геологического комитета — ВСЕГЕИ: Сб. статей / Отв. ред. А. П. Марковский. Л., 1982. С. 79–108.

2. Болотский Ю. Л., Курзанов С. М. Гадрозавры Амурского региона // Геология тихоокеанской границы. Благовещенск, 1991. С. 94–103.

3. Godefroit P., Bolotsky Y. L., Bolotsky I. Y. Osteology and relationships of Olorotitan arharensis, a hollow-crested hadrosaurid dinosaur from the latest Cretaceous of Far Eastern Russia // Acta Palaeontologica Polonica. 2012. V. 57. № 3. P. 527–560.

4. Bolotsky Y. L., Godefroit P., Bolotsky I. Y., Atuchin A. Hadrosaurus from the Far East: historical perspective and new Amurosaurus material from Blagoveschensk (Amur region, Russia) // Hadrosaurs / Eds.: D. A. Eberth, D. C. Evans. Indiana, 2014. P. 315–331.

5. Рябинин А. Н. Заметка о динозавре из Забайкалья // Тр. Геол. музея им. Петра Великого ИАН. 1914. Т. 8. Вып. 5. С. 133–140.

6. Рождественский А. К. Изучение меловых рептилий в России // Палеонтологический журнал. 1973. № 2. С. 90–98.

7. Несов Л. А. Динозавры Северной Евразии: новые данные о составе комплексов, экологии и палеобиогеографии. СПб., 1995.

8. Известия Геологического комитета. 1916. Т. 35. № 6. С. 225–226.

9. Известия Геологического комитета. 1926 (за 1917 г.). Т. 36. С. 21–22.

10. Ежегодник Русского палеонтологического общества. Т. II. Петроград, 1918 (за 1917 г.). С. 126–130.

11. Рябинин А. Н. Mandschurosaurus amurensis nov. gen. nov. sp., верхнемеловой динозавр с р. Амура. Л., 1930.

12. Известия Геологического комитета. 1919. Т. 37. № 1. С. 385–386.

13. Клеопов И. Л. Геологический комитет. 1882–1929. История геологии в России. М., 1964.

14. Яковлев Н. Н. А. Н. Рябинин // Ежегодник Всероссийского палеонтологического общества. Т. XII (1936–1939). М.; Л., 1945. С. 3–10.

15. Рябинин А. Н. Реставрированный скелет исполинского ящера Trachodon amurense nov. sp. // Изв. Геол. ком. 1925. Т. 44. № 1. С. 1–12.

16. Изв. Геол. ком. 1925. Т. 44. № 1. С. 214–215.

17. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПФ АРАН). Ф. 732. Оп. 1. Д. 82.

18. Osborn H. F. Integument of the iguanodont dinosaur Trachodon // Mem. Amer. Museum Nat. History. 1912. V 1. P. 33–54.

19. Абель О. Основы палеонтологии. М.; Л., 1926.

20. Габуния Л. К. Луи Долло (1857–1931). М., 1974.

21. Рябинин А. Н. Два плезиозавра из юры и мела Европейской России // Тр. Геол. ком. 1909. Нов. Серия. Вып. 43. С. 1–2.

22. Рябинин А. Н. К вопросу о фауне и возрасте динозавровых слоев на р. Амур // Зап. Рус. минерал. об-ва. 1930. Вып. 50. № 1. С. 41–51.

23. Godefroit P., Zan Sh., Jin L. Charonosaurus jiayinensis n. g., n. sp., a lambeosaurine dinosaur from the Late Maastrichtian of northeastern China // Compte Rendus Acad. Sci. Paris: Sci. Terre et Planets. 2000. № 330. P. 875–882.

24. Вернадский В. И. Памяти М. В. Ломоносова // Вернадский В. И. Труды по истории науки в России. М., 1988. С. 55–58.

1 Геологический комитет (Геолком) — первое государственное геологическое учреждение России — был создан в 1882 г. В 1929 г. Геолком преобразован в Главное геологическое управление при Президиуме Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР, а на базе его научных отделов созданы геологоразведочные институты по отраслям горной промышленности, организован Геофизический институт, в 1930 г. создан Институт геологической карты. В 1931 г. произошло объединение отраслевых геологоразведочных институтов, выделившихся из Геолкома, в Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт — ЦНИГРИ, который в 1939 г. был переименован во Всесоюзный научно-исследовательский институт — ВСЕГЕИ (с 1992 г. — Всероссийский). В 1982 г. институту присвоено имя академика А. П. Карпинского.

2 Копылов В. Е. И. П. Толмачев — первооткрыватель нефтяного нордвика на Таймыре // Сибирская старина. 1993. № 3. С. 7–10.

3 Это предположение, высказанное в 1918 г., подтвердилось палеонтологическими раскопками китайских ученых в 1975 г.

4 Малахова И. Г. Рябинин Анатолий Николаевич.

5 Trachodon (название от греч. τραχυς — ‘грубый, шершавый’ и δόντι′— ‘зуб’) — растительноядный утконосый динозавр, описан в 1856 г. Лейди по одному зубу, представитель семейства Trachodontidae, установленного тем же ученым.

6 Мой почтенный мэтр и коллега, Луи Dollo, хранитель музея и член Академии наук Бельгии.

7 Владимир Онуфриевич Ковалевский (1842–1883) — выдающийся российский ученый-палеонтолог, основоположник эволюционной палеонтологии, муж Софьи Ковалевской (первой в мире женщины — профессора математики) и брат зоолога Александра Ковалевского.

8 Ныне — Центральный научно-исследовательский геологоразведочный (ЦНИГР) музей имени академика Ф. Н. Чернышева в Санкт-Петербурге.

9 Nomen dubium, лат. — ‘сомнительное название’. Номенклатурный термин, означающий, что данное название имеет неопределенное применение либо из-за неудовлетворительной типификации, либо из-за невозможности установить, к какому таксону должен быть отнесен номенклатурный тип данного названия.

10 С февраля 2015 г. 12-метровая скульптура амурозавра украшает вход в Дарвиновский музей в Москве.

11 См.: Курочкин Е. Н. Гадрозавры на Амуре // Сборник научно-популярных статей — победителей конкурса РФФИ 2007 г. Вып. 11. М., 2008. С. 179–186.

А. Н. Рябинин. Начало 1920-х годов. Фото из фондов Центрального научно-исследовательского геологоразведочного музея имени академика Ф. Н. Чернышева