«Маринер-10»: от Венеры к Меркурию

Перед вами американская почтовая марка, посвященная американской автоматической межпланетной станции (АМС) «Маринер-10». Ровно 50 лет назад, 3 ноября 1973 года, «Маринер-10» был запущен с космодрома на мысе Канаверал ракетой «Атлас SLV-3D». Марка же была выпущена спустя полтора года, 4 апреля 1975 года, вскоре после завершения работы станции.

«Маринер-10» был изготовлен корпорацией «Боинг», а научное руководство проектом осуществляла Лаборатория реактивного движения. Целью миссии было изучение Венеры и Меркурия с пролетной траектории (это было первое изучение Меркурия с помощью АМС). «Маринер-10» стал первым космическим аппаратом, которому было «поручено» исследование сразу двух небесных тел. Основной задачей зонда было получить сведения об атмосфере, поверхности и физических характеристиках обеих планет.

Для своего времени «Маринер-10» был весьма сложно устроенным аппаратом. Его электронные схемы состояли из 32 тысяч компонентов. Система ориентации зонда включала в себя солнечный датчик (см. Sun sensor), звездный датчик, следящий за яркой звездой (обычно это был Канопус, вторая по яркости звезда ночного неба после Сириуса), три гироскопа и несколько азотных двигателей, расположенных на концах солнечных панелей и служащих для коррекции ориентации. Помимо этого «Маринер-10» стал первым аппаратом, который для управления ориентацией использовал динамическое давление (см. Dynamic pressure) солнечного ветра на солнечные батареи: регулируя положение батарей, можно было управлять величиной этого давления, что приводило к развороту аппарата в нужном направлении без использования топлива. Позже использование этого принципа для разгона или разворота космических аппаратов получило название «электрического паруса». Также «Маринер-10» был оснащен гидразиновым реактивным двигателем, который мог выдавать импульсы для коррекции траектории. Большое внимание при разработке аппарата пришлось уделить вопросам теплозащиты: до того времени ни один исследовательский аппарат не подлетал так близко к Солнцу. Для защиты оборудования от нагрева конструкторы использовали большой солнечный козырек, жалюзи и термоодеяла. Зато близость к Солнцу позволила обойтись солнечными батареями меньшего размера, чем те, что потребовались бы, например, для отправки аналогичной миссии на Марс.

В состав научного оборудования «Маринера» входили два телескопа с видиконами — передающими телевизионными трубками для фотографирования планет; ультрафиолетовые спектрометры, основной задачей которых было определение состава атмосферы Венеры и Меркурия; магнитометры для измерения магнитного поля планет; инфракрасный радиометр, определяющий интенсивность ИК-излучения, исходящего с поверхности Венеры и Меркурия, и вычисляющий по этим данным температуру планет и скорость ее изменения при смене времени суток; детекторы солнечной плазмы для изучения характеристик солнечного ветра вблизи Венеры и Меркурия и в межпланетном пространстве; счетчики Гейгера для исследования космических лучей. Инструментов могло быть и больше: при проектировании аппарата было предложено в общей сложности 46 научных экспериментов, из которых пришлось выбрать несколько с учетом жестких ограничений по стоимости проекта.

Расположение оборудования «Маринера-10». Sun shade — солнечный козырек, steerable high-gain antenna — управляемая антенна с высоким коэффициентом усиления, rocket motor nozzle — сопло гидразинового двигателя, low-gain antenna — антенна с низким коэффициентом усиления, airglow и occultation ultraviolet spectrometer — УФ-спектрометры, TV cameras — фототелевизионные устройства, charged particle telescope — счетчик Гейгера, magnetometers — магнитометры, infrared radiometer — ИК-радиометр, plasma science — детектор солнечной плазмы, tiltable solar panel — поворотная солнечная батарея. Рисунок с сайта commons.wikimedia.org

Интересной особенностью миссии стало использование гравитационного маневра: при пролете «Маринера-10» вблизи Венеры гравитационное поле планеты должно было искривить траекторию аппарата так, чтобы через два месяца он сблизился с Меркурием. Это позволяло существенно сэкономить на топливе и использовать для запуска аппарата более легкую и дешевую ракету. Гравитационные маневры использовались в космических полетах и раньше: впервые такой маневр совершила АМС «Луна-3» в 1959 году, чтобы вернуться к Земле после облета Луны (см. картинку дня Первый снимок обратной стороны Луны). Но в миссии «Маринера-10» этот прием был впервые использован для того, чтобы перенаправить аппарат для исследования другой планеты. Подобная схема полета требовала от баллистиков довольно точных расчетов: если бы «Маринер», пролетая Венеру, отклонился от расчетной траектории хотя бы на 500 километров, сближение с Меркурием не состоялось бы. Для подстраховки зонд был снабжен тройным запасом гидразинового топлива, чтобы при необходимости «подправить» свою траекторию в окрестностях Венеры.

Схематичное изображение вариантов запуска АМС к Меркурию: непосредственно (слева) и с использованием гравитационного маневра у Венеры. Схема из книги R. G. Strom, A. L. Sprague, 2003. Exploring Mercury: The Iron Planet

Возможность применения гравитационного маневра зависела от взаимного расположения Земли, Венеры и Меркурия: пуск необходимо было осуществить в пределах стартового окна с 16 октября по 21 ноября 1973 года. В случае опоздания следующая возможность отправить аппарат с использованием описанной схемы представилась бы только в середине 1980-х годов. Подрядчики выдержали сроки разработки аппарата. Запуск «Маринера», назначенный ровно на середину стартового окна, прошел успешно. Вскоре после старта станция сделала несколько панорамных снимков Земли и Луны. Основной целью этой «фотосессии» была проверка и калибровка фототелевизионной системы, однако фотографии областей в районе лунного Северного полюса, которые до того были плохо картографированы, представляли и научный интерес.

Композиция фотографий Земли и Луны, сделанных «Маринером-10» с расстояния 2,6 млн км. Фото с сайта science.nasa.gov

Дальнейший путь «Маринера» лежал к Венере. Во время полета возникло немало непредвиденных трудностей, потребовавших оперативной реакции команды управления полетом: так, звездный датчик иногда принимал за звезды крупицы краски, отколовшиеся от корпуса аппарата. Наблюдались проблемы с работой антенны и системы ориентации, а бортовой компьютер несколько раз неожиданно перезагружался. Не всё было гладко и с работой научного оборудования: например, не сработал один из детекторов плазмы — по-видимому, не полностью открылась дверка камеры анализатора.

По пути к Венере «Маринер-10» наблюдал комету Когоутека: это было первое исследование кометы с помощью АМС. Правда, снимки не получились: комета оказалась более тусклой, чем предполагалось. Однако спектрометр «Маринера» получил полезные данные о составе комы — пылегазового облака, окружающего ядро кометы.

«Маринер-10» пролетел мимо Венеры 5 февраля 1974 года, спустя три месяца после старта; минимальное расстояние до поверхности планеты составило 5768 км. Зонд сделал больше 4000 фотографий «утренней звезды», в том числе и в УФ-диапазоне, наблюдения в котором показали некоторые интересные особенности облачного покрова Венеры, ненаблюдаемые в видимом свете. В частности, выяснилось, что облака на Венере располагаются в несколько ярко выраженных слоев, не перемешивающихся друг с другом. УФ-спектрометры определили химический состав венерианской атмосферы, а наблюдения «Маринера-10» за распространением радиоволн в атмосфере позволили оценить ее давление, плотность и температуру — в том числе и построить температурные профили в зависимости от высоты (см. статью Удивительный и непознанный мир Венеры). Также было установлено, что форма Венеры близка к идеальному шару. Наконец, «Маринер-10» подтвердил полученные ранее советской станцией «Венера-4» сведения о том, что у Венеры нет заметного магнитного поля (оно в несколько тысяч раз слабее земного).

Фотография Венеры, сделанная в ультрафиолетовом диапазоне. 5 февраля 1974 года. Фото с сайта commons.wikimedia.org

Гравитационный маневр прошел успешно. Впереди был Меркурий. Первый пролет мимо него состоялся через два месяца, 29 марта. После этого «Маринер» вышел на орбиту вокруг Солнца. Период его обращения был близок к удвоенному периоду обращения Меркурия, составляя примерно половину земного года; благодаря этому в сентябре 1974 года и марте 1975-го произошли еще две встречи с Меркурием — кстати, в этом «Маринер-10» тоже был первым: до того ни один исследовательский аппарат не возвращался к объекту своих исследований, удалившись от него. В третий раз «Маринер-10» пронесся совсем близко к поверхности планеты: минимальное расстояние до нее составило всего 327 км.

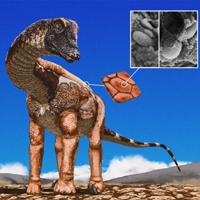

Сделав около 2700 снимков, «Маринер-10» составил карту почти половины поверхности Меркурия; разрешение наиболее подробных фотографий составило около 100 м (см. картинку дня Картографирование Меркурия). Снимки показали, что поверхность Меркурия с многочисленными кратерами, хребтами и хаотичным рельефом напоминает лунную, хотя и с некоторыми отличиями: например, на Меркурии были обнаружены скалы высотой почти 3 км, вытянутые на расстояние до 500 км. На Луне подобные элементы рельефа отсутствуют. Одной из наиболее впечатляющих «достопримечательностей» Меркурия стала открытая «Маринером» равнина Жары — огромный, более 1500 км в диаметре, ударный кратер круглой формы.

Снимок равнины Жары на Меркурии, сделанный АМС «Мессенджер». 23 февраля 2015 года. Фото с сайта commons.wikimedia.org

Правда, зонду удалось сфотографировать только половину равнины — вторая половина в моменты пролета «Маринера» не освещалась Солнцем. Полностью сфотографировать кратер удалось зонду «Мессенджер», отправившемуся к Меркурию через 30 лет после «Маринера-10».

Панорамный снимок южного полушария Меркурия, сделанный за три пролета «Маринера-10» вблизи планеты: 29 марта 1974 года, 21 сентября 1974 года и 16 марта 1975 года, когда «Маринер» подлетел к Меркурию ближе всего. Фото с сайта science.nasa.gov

«Маринер-10» измерил температуры поверхности планеты днем и ночью. Зонд подтвердил, что атмосфера Меркурия крайне разрежена, хотя ее состав он определил некорректно: по данным «Маринера-10», она состояла в основном из гелия, однако позже было установлено, что в ней преобладают кислород, натрий и водород. Практически отсутствовала и ионосфера.

В ходе исследований Меркурия «Маринер-10» впервые измерил его магнитное поле, которое оказалось неожиданно сильным для столь небольшой планеты, почти не имеющей атмосферы. Зонд также измерил массу Меркурия с гораздо более высокой точностью, чем она была известна, и установил, что в его центре находится тяжелое железное ядро (см. статью Железная планета).

Передатчик «Маринера-10» был отключен 24 марта 1975 года — после того, как зонд исчерпал запасы топлива, необходимого для коррекции ориентации. С тех пор его местоположение неизвестно. Вероятно, «Маринер-10» до сих пор обращается вокруг Солнца, если только он не столкнулся с астероидом или не совершил еще один, незапланированный, гравитационный маневр под воздействием близко пролетевшего небесного тела. А на Земле остался «близнец»: вместе с зондом был изготовлен дублирующий аппарат, который можно было бы запустить, если бы «Маринер-10» постигла катастрофа в первые дни полета. Ныне дублер экспонируется в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне.

Фото с сайта commons.wikimedia.org.

Алексей Деревянкин

-

Приятно, конечно, посмотреть на планету-соседку по звездной системе вблизи)

Но вот вопрос возник, разъясните, пожалуйста:

Оч странное фото равнины Жары - это же там всюду кратеры?

Как вышло, что кратеры в на большей части равнины (слева и в центре расположенные) освещены слева, а кратеры в правой части фото и внизу - освещены справа?

Или часть из них - выпуклые лепешки, а не кратеры,

Или это таки тоже фотография, из нескольких, в разное время сделанных, собранная?-

Юрий, добрый день!

Фотография и в самом деле собрана из кусочков (к сожалению, нигде не указывается, из скольких именно), но те детали рельефа, на которые Вы обратили внимание, - это действительно своеобразные "лепёшки". Хотел написать Вам про них поподробнее, откуда они такие взялись, но с ходу не нашёл информации. Позже ещё поищу. Если найду, обязательно напишу!

-

Последние новости

Запуск «Маринера-10» 3 ноября 1973 года. Фото с сайта commons.wikimedia.org