Удивительный и непознанный мир Венеры

Людмила Засова

«Природа» №10, 2015

К сожалению, проект ВЕГА поставил последнюю точку в истории наших исследований Венеры. Думаю, что расставание с этой планетой было ошибкой: мы потеряли «экологическую нишу», одну из немногих областей, где были впереди многие годы, и не только в исследованиях планет, а в фундаментальных космических исследованиях вообще.

В. И. Мороз*

Венера (Иштар, Люцифер, Матрона и др.) — красивейшая утренняя и вечерняя «звезда», ближайшая к нам планета и самый яркий после Солнца и Луны объект на небе. Венера расположена ближе к Солнцу, но ее облака отражают около 80% поступающей солнечной энергии, и, несмотря на различие в расстоянии от Солнца, она получает примерно столько же солнечной энергии, сколько и наша планета. К тому же, благодаря близким значениям размера, плотности и, следовательно, состава, Венера заслужила титул «близнеца Земли». Впрочем, на этом сходство двух планет заканчивается. На самом деле Венера наименее похожа на Землю и наиболее загадочна среди всех планет земной группы (рис. 1).

Начало научных наблюдений Венеры в телескоп было положено в 1610 г. Галилео Галилеем. Он описал фазы Венеры, наглядно показав, что она светит отраженным солнечным светом. Исследование ее как планеты через 150 лет начал М. В. Ломоносов, который открыл атмосферу Венеры при наблюдении ее прохождения по диску Солнца: «Планета Венера окружена знатной воздушной атмосферой, таковой (лишь бы не большею), какова обливается около нашего шара земного» [1].

Планета выглядит в телескоп однородным желтоватым диском, ее покрывает плотный, без разрывов, облачный слой, полностью скрывающий поверхность от глаз наблюдателя. Только в 30-х годах прошлого века, через 170 лет после открытия атмосферы, были получены первые представления о ее составе — обнаружен углекислый газ. По поляризационным измерениям еще в 20-х годах определили размер частиц (~1 мкм) в видимом облачном слое, но то, что аэрозольные частицы состоят из серной кислоты высокой концентрации, удалось выяснить лишь в 70-х, также в результате поляризационных измерений [2]. Желтоватый цвет Венеры, обусловленный поглощением в УФ и синем диапазонах спектра, до сих пор не имеет объяснения, хотя природа «неизвестного УФ-поглотителя» обсуждается в течение десятилетий.

В 50-х годах по наблюдениям теплового излучения планеты в радиодиапазоне были получены оценки температуры (~480°С), но уверенности, что температура относится к поверхности, а не к ионосфере, не было. До того времени оставалась надежда, что поверхность Венеры может быть пригодной для обитания. Открытие же высокой температуры разочаровало тех, кто хотел увидеть в Венере подобие ранней Земли с теплым и влажным климатом.

Неудивительно, что космические исследования планет начались именно с Венеры, которую межпланетные аппараты фактически открыли заново.

Немного из истории космических исследований Венеры

В СССР космические исследования Венеры начались в 1961 г., когда к ней стартовала «Венера-1». Но, так же как и с последующими «Венерой-2 и 3», связь с Землей была потеряна задолго до приближения к планете. Однако затем все космические аппараты, начиная с «Венеры-4» и заканчивая «ВЕГА-1 и 2» («Венера — Галлей»), которые были изготовлены в Научно-производственном объединении им. С. А. Лавочкина (НПОЛ) под руководством Г. Н. Бабакина, оказались успешными. «Венера-4» в 1967 г. стала первым зондом, проникшим в атмосферу планеты (правда, поверхности, как и «Венера-5 и 6», она не достигла). После измерения радиоизлучения американским космическим аппаратом Mariner-2 (1962) стало ясно, что температура ~480°С, скорее всего, относится к поверхности, но давления в 100 бар (сто земных атмосфер!) никто не ожидал, и первые спускаемые аппараты были просто раздавлены в атмосфере. Тем не менее во время спуска первых «Венер» в атмосфере с 60 до 20 км удалось получить уникальные результаты: вертикальные профили температуры, давления, скорости ветра. С помощью газовых анализаторов был уточнен состав атмосферы (97% CO2, 2% N2, <1% O2, следы Н2О), открыта водородная корона, было показано, что планета не имеет собственного магнитного поля и радиационных поясов.

Первые аппараты, успешно опустившиеся на поверхность, — «Венера-7» (1970) и «Венера-8» (1972) — проработали в «адских условиях» 27 и 50 мин соответственно. Прямые измерения давления и температуры на поверхности планеты показали значения Р = 90±15 бар и T = 475±20°C. Оказалось, что под облачным слоем толщиной более 20 км на поверхности Венеры не так уж и темно. Экстраполированная к полудню освещенность под слоем облаков благодаря рассеянному свету составляла 1000–3000 лк (как в сумерках на Земле).

Последующие, более тяжелые, космические станции из серии «Венера» с более емкой научной нагрузкой запускались в 70–80-х годах с помощью ракеты «Протон». Они «жили» в экстремальных условиях на поверхности до двух часов. «Венера-9 и 10» содержали как посадочные, так и орбитальные аппараты. Они получили черно-белые панорамы поверхности и впервые позволили заглянуть под облачный слой планеты. Место посадки «Венеры-9» представляло собой россыпь довольно крупных камней в области Бета Регио. «Венера-10» опустилась в 2200 км от своей предшественницы на хорошо различимые базальтовые плиты со следами выветривания. По содержанию естественных радиоактивных элементов (калия, урана и тория) состав грунта оказался аналогичным земным вулканическим базальтам.

Рис. 2. Спектры рассеянного солнечного излучения в атмосфере Венеры, полученные спектрометром на посадочном аппарате «Венера-11». Числа около кривых — высота (км) над поверхностью. Интенсивность полос поглощения Н2О и СО2 растет с погружением в атмосферу [3]

«Венера-11 и 12» измеряли in situ концентрации инертных газов: неона, аргона, криптона, а также SO2 и СО под облаками. Отношение 36Ar/40Ar для Венеры оказалось близким к 1, что выше земного в 300 раз. Оно говорит о различии процессов газообмена на Земле и Венере. Изотоп 36Ar — реликтовый, тогда как 40Ar образуется из 40K в коре планеты при радиоактивном распаде и попадает в атмосферу в результате дегазации.

Во время спуска измерялись спектры в ближнем ИК-диапазоне (рис. 2). Основная цель эксперимента — определение вертикального профиля содержания Н2О. Оказалось, что в нижней атмосфере оно практически постоянно и составляет 30±10 ppm** на высотах от 50 км до поверхности. Ранее прямые измерения давали противоречивые и слишком высокие значения (100 и даже 1000 ppm H2O под облаками). Таким образом, была решена проблема содержания воды в атмосфере Венеры. Ее оказалось значительно меньше, чем ожидалось.

На посадочных аппаратах «Венера-13 и 14» панорамная съемка была уже цветной. На изображениях видна обезвоженная и безжизненная каменистая пустыня, раскинувшаяся под мощным слоем плотной атмосферы (рис. 3). Порода в месте посадки также была аналогичной земным базальтам.

Рис. 3. Панорамы поверхности Венеры, полученные в декабре 1982 г. посадочными аппаратами «Венера-13» (вверху) и «Венера-14»

В 1983 г. на орбиты искусственных спутников планеты вывели космические аппараты «Венера-15 и 16», основной задачей которых стало радарное картирование поверхности (рис. 4). Толстый облачный слой не позволяет увидеть поверхность, но радарные наблюдения открывают нам мир под облаками. Были получены карты северного полушария Венеры с горизонтальным разрешением 0,9–2,5 км и вертикальным — 50 м. Фурье-спектрометр (ФС) на «Венере-15» использовал очень информативный для изучения планеты спектральный диапазон 6–45 мкм. Находясь на оптимальной полярной орбите, он выдал результаты, часть из которых остаются уникальными и ныне: 3D-поля температуры, аэрозоля, скорости ветра, водяного пара, двуокиси серы в мезосфере [4]. Более 20 лет спустя планетный фурье-спектрометр (ПФС) на Venus Express (VEX), обладавший несравненно большими возможностями, к сожалению, не сработал.

Рис. 4. Автоматическая межпланетная станция «Венера-15». 1 — радиолокатор бокового обзора, 2 — остронаправленная антенна для передачи информации на Землю

Последние советские аппараты, направленные СССР к Венере, — «ВЕГА-1 и 2» — посетили ее в 1985 г. на пути к комете Галлея. Спускаемые аппараты массой около 2 т содержали посадочные аппараты и атмосферные зонды с комплексом научных приборов. Впервые было выполнено бурение. Состав поверхности в месте посадки, как и в других случаях, соответствовал базальтам.

Тогда же впервые в атмосферу другой планеты запустили аэростатные зонды, которые дрейфовали более 48 ч на высоте 53–55 км, проводя измерения метеорологических параметров атмосферы и передавая их непосредственно на Землю.

После этого в СССР и в России космических запусков к Венере не производилось.

В США в 1978 г. была осуществлена миссия Pioneer Venus, представляющая собой двойной запуск: первый — орбитальный аппарат, второй — один большой и три малых посадочных аппарата. Они получили обилие данных, касающихся атмосферы, но все спускаемые аппараты отключились на высоте около 12 км. Так что успешно работали на поверхности только советские аппараты.

Эстафету приняла американская миссия Magellan, выведенная на орбиту вокруг Венеры в 1990 г. Основная ее задача — радарное картирование поверхности (рис. 5), предпринятое после Pioneer Venus и «Венеры-15 и 16». В результате миссии Magellan была покрыта картами с разрешением до 100–200 м большая часть планеты (за исключением полярных районов). Оказалось, что поверхность Венеры геологически наиболее молодая среди планет Солнечной системы: 80% ее было обновлено за счет лавовых извержений в течение последнего миллиарда лет. Морфология кратеров, отчетливо различаемых на радарных картах, указывала, что на протяжении последних 500 млн лет сильной геологической активности на планете не наблюдалось.

Рис. 5. Карта Венеры. Радарное картирование космическим аппаратом Magellan [5]

После Magellan Венера «отдыхала» от земных посланников более 10 лет, пока в 2005 г. Европейским космическим агентством (ЕКА) не был запущен аппарат Venus Express. Достигнув планеты в 2006 г., он успешно проработал на орбите восемь лет и закончил свое существование в начале 2015 г., погрузившись в атмосферу планеты. Анализ полученных VEX данных подтвердил: на Венере очень мало воды. К наиболее важным результатам этой миссии относится обнаружение эмиссионных полос гидроксила (полос Мейнеля) и озона, исследование строения облаков, картирование нижнего облачного слоя (в спектральных окнах прозрачности) на ночной стороне планеты, детальное изучение полярного «диполя», мониторинг температуры мезосферы, определение состава надоблачной и подоблачной атмосферы, ее динамики и др.

Кроме того, камера VMC (Venus Monitoring Camera) на ночной стороне планеты в окне прозрачности около 1 мкм запечатлела «теплые» участки повышенной и переменной яркости в геологически молодой области Ганики Часма, которые могут представлять собой лавовые потоки [6]. Это означает, что существование вулканической активности на Венере вполне возможно (рис. 6).

Рис. 6. Не исключено, что вулканы на Венере действуют и сейчас

Атмосфера и климат Венеры

Сходный состав Земли и Венеры (их средние плотности близки) говорит об их образовании из одного и того же протопланетного вещества. Не очень большое различие в содержании таких устойчивых молекул, как N2 (на Венере азота всего второе больше), также указывает на сходные условия возникновения обеих планет. Следовательно, столь драматическое современное различие этих планет связано с их неодинаковыми эволюционными путями.

Очевидно, что основная причина климатических различий Земли и Венеры кроется в свойствах их атмосфер. Атмосфера Венеры почти в 100 раз массивнее земной и на 96,5% состоит из углекислого газа с примесью азота (3,5%) и других газов — малых составляющих: SO2, Ar, H2O, CO, OCS, He, Ne, HCl, HF. Полная масса углекислоты на Земле и Венере сравнима. Но на Земле углекислота спрятана в твердых карбонатах и известковых отложениях, связанных с древними примитивными организмами. Формирование карбонатов, как и условия возникновения жизни, определяется многими процессами (тектоническими, радиацией, температурой). На Земле, по-видимому, решающую роль сыграл океан. Сейчас воды на Земле на пять порядков больше, чем на Венере (слой осажденной воды на ней не превысил бы 3 см против 3 км на Земле). Миллиарды лет назад на Венере, скорее всего, воды было значительно больше. Планета могла потерять и продолжает терять воду в результате диссипации. Эксперимент ASPERA (Analyser of Space Plasma and Energetic Atoms) VEX обнаружил, что «убегающие» атомы кислорода и водорода находятся в отношении 1:2, что указывает на разрушение молекул Н2О. Отношение изотопов водорода D/H превышает земные значения более чем в 150 раз — «убегают» более легкие атомы, обладающие более высокими скоростями теплового движения.

Однако расчеты показывают, что современная скорость диссипации недостаточна для объяснения потери планетой всей воды. Либо скорость диссипации в прошлом была значительно выше, либо действуют и другие процессы, удаляющие воду. Например, значительное количество воды может быть связанным в минералах.

Высокая температура поверхности Венеры поддерживается за счет парникового эффекта, который обеспечивает мощная углекислотная атмосфера. Понятие «парниковый эффект» к Венере было применено даже раньше, чем к Земле. Если бы венерианская атмосфера не задерживала тепло, поверхность планеты была бы холоднее примерно на 500° (!). Парниковые газы в атмосфере Венеры — это CO2, H2O, OCS, CO, SO2. Имея сильные полосы поглощения в ИК-области спектра, они не позволяют тепловому излучению беспрепятственно покидать планету, предохраняя поверхность на ночной стороне от сильного охлаждения (свой вклад вносят и облака, однако решающая роль в парниковом эффекте принадлежит все же СО2).

Облака

Венера покрыта толстым слоем облаков, протяженностью по высоте свыше 20 км и оптической толщиной 20–40 единиц (чему соответствует ослабление прямого излучения в сотни миллионов раз в видимом диапазоне). Слой состоит из трех разделенных частей: верхней, средней и нижней. Основной компонент облаков — серная кислота концентрацией ≥75%. Верхний слой (60–70 км) — разреженный, со шкалой высоты 4 км в низких широтах и уменьшающийся до 1–2 км к полюсам. Высота верхней границы верхнего слоя, по данным VIRTIS (Visible and InfraRed Thermal Imaging Spectrometer) и ФС «Венеры-15» понижается к полюсам, а высота среднего слоя (по данным ФС) не зависит от широты (рис. 7).

Рис. 7. Карта высот верхней границы облаков, вычисленная по глубине полосы 1,5 мкм СО2 в южной полярной области Венеры (VIRTIS VEX) и наложенная на УФ-изображение, которое получила камера VMC VEX (слева). Положение верхних границ верхнего и среднего облачных слоев в северном полушарии по измерениям на 1218 см−1 и 365 см−1 соответственно, выполненным ФС «Венеры-15» (справа). Разница в высоте верхней границы в низких широтах и на полюсах достигает 10 км [4, 7]

Верхний слой содержит частицы двух типов (мод): субмикронные и микронные. Характерный размер частиц растет с глубиной. В среднем (ниже 57 км) и нижнем (48–50 км) облачных слоях появляются крупные частицы (мода 3), радиус которых достигает 3–4 мкм. Концентрация серной кислоты изменяется от 75–80% в верхнем слое до 90% в нижнем. Таким образом, капли серной кислоты имеют в своем составе 10–25% воды. Температура и давление в нижнем облачном слое не сильно отличаются от условий на поверхности Земли. Космические аппараты «ВЕГА-1и 2» обнаружили в нем хлор, серу и фосфор [8].

Облака Венеры практически не поглощают солнечное излучение в видимом и ближнем ИК-диапазоне, и оно, многократно рассеянное, доходит до поверхности. На ночной стороне планеты, в окнах прозрачности между полосами СО2 (1,0; 1,1; 1,18; 1,27; 1,74; 2,35 мкм), непосредственно наблюдается тепловое излучение горячей нижней атмосферы и поверхности. Это излучение на несколько порядков слабее рассеянного солнечного, его нельзя выделить при наблюдении дневной стороны Венеры. На рис. 8 показано изображение нижнего облачного слоя в «окне» 2,35 мкм. В «окне» 1 мкм атмосферное влияние наименьшее, и потому оно используется для изучения поверхности, в частности для поиска возможной вулканической активности.

Рис. 8. Изображение нижнего облачного слоя (высота около 50 км) вблизи полуночи на 2,35 мкм (изображения на восьми орбитах, выполненные 13–23 февраля 2007 г.). Яркие области соответствуют более высокой температуре, темные области вокруг южного полюса — холодный воротник (сам полюс вне изображения). По перемещению деталей измерена скорость ветра — 50 м/с на высоте 50 км (VIRTIS VEX)

Облака, простираясь от 48 до 70 км (или от 30 до 90 км — c учетом подоблачной и надоблачной дымки) над поверхностью, несмотря на малую плотность, играют огромную роль в парниковом эффекте, химии и динамике атмосферы.

Циркуляция атмосферы

Скорость ветра в нижней атмосфере Венеры измерялась на всех посадочных аппаратах, начиная с «Венеры-4», но впервые вертикальный профиль ветра от поверхности до 60 км высоты получили «Венера-9 и 10» (1975). Оказалось, что скорость ветра растет от 0,5–1,5 м/с у поверхности до 50–60 м/с на уровне среднего облачного слоя (55–60 км). У верхней границы облаков она достигает 100 м/с. Таким образом, оказалось, что планета и ее атмосфера вращаются с разными скоростями. Венера совершает оборот вокруг оси за 243 суток (земных), а ее атмосфера (на уровне верхнего облачного слоя) — примерно за 4 суток, т. е. более чем в 60 раз быстрее! Эта особенность атмосферы получила название «суперротация». Да и само осевое вращение Венеры и ее атмосферы, в отличие от других планет (кроме Урана), направлено в сторону, противоположную орбитальному вращению вокруг Солнца.

Структура атмосферы Венеры отличается от земной. Прежде всего, в ней отсутствует стратосфера. За самым нижним слоем — тропосферой — находится тропопауза, в зависимости от широты расположенная на высоте 56–62 км. Выше нее — мезосфера, на высоте приблизительно 100–110 км, — мезопауза, а еще выше — термосфера. В тропосфере градиент температуры близок к адиабатическому. При определенных условиях в этом слое могут рождаться вертикальные конвективные потоки. Выше тропопаузы атмосфера стабильна, т. е. в ней не происходит вертикального перемешивания. Средний облачный слой — конвективный. Именно там плавали баллоны аппаратов «ВЕГА-1 и 2». Возможно, в тропосфере существуют еще две конвективные зоны: на высоте 20–30 км и вблизи поверхности [9].

Венера — планета медленно вращающаяся, с осью вращения, практически перпендикулярной плоскости эклиптики. И потому на ней нет смены времен года. Динамическое состояние мезосферы Венеры определяется циклострофическим балансом: силы, связанные с градиентом давления, уравновешиваются центробежной силой. Уравнение баланса позволяет теоретически оценить скорость зонального (т. е. вдоль параллелей) термического ветра до высоты 80–90 км. На высоте 90–110 км расположена переходная область между двумя основными модами циркуляции: зональной суперротацией и движением потока, который поднимается вверх в подсолнечной точке и опускается на противоположной стороне планеты, в антисолнечной точке (так называемый SS—AS-перенос).

Один из методов изучения динамики атмосферы выше 90 км — наблюдение пространственного распределения яркости ночных свечений, в частности свечений молекулярного кислорода. Эта самая яркая ночная эмиссия возникает при рекомбинации атомов кислорода, которые образуются при фотолизе СО2 на дневной стороне, переносятся циркуляцией на ночную сторону на высоте 90–130 км (в верхней мезосфере и нижней термосфере), рекомбинируют в нисходящем потоке и высвечивают энергию в полосе O2 1,27 мкм. Измерения свечения О2 картирующим спектрометром VIRTIS VEX подтвердили, что, хотя основная мода циркуляции верхней атмосферы — SS—AS-перенос, на нее могут накладываться и зональная суперротация, и волны масштабом от нескольких километров до планетарных.

УФ-контрасты и скорость ветра у верхней границы облаков

Венерианские облака отражают 80% падающей солнечной энергии в видимой области спектра, и они практически не имеют контрастов (менее 5%) в видимой и ближней ИК-области (вне полос поглощения). Значительные (до 30%) контрасты наблюдаются только в синей и УФ-областях. На изображениях Венеры (рис. 9) видны детали, которые отражают неравномерное распределение так называемого неизвестного УФ-поглотителя, вероятно, связанного с облачным аэрозолем. На его долю приходится половина всей солнечной энергии, аккумулированной Венерой. При этом поглотитель существует только в верхнем облачном слое (т. е. по высоте в пределах 10 км), а ниже 58 км поглощение, связанное с ним, исчезает. Предполагается, что поглощение основной доли солнечной энергии в столь узком слое ответственно за генерацию термических приливов, которые играют большую роль в поддержании суперротации. Предлагалось несколько кандидатов на роль УФ-поглотителя. Наиболее подходящие из них — аллотропы серы и слабый (<1%) раствор хлорного железа в серной кислоте. Оба кандидата достаточно хорошо описывают особенности поглощения в УФ-спектре Венеры. Сера генетически связана с серной кислотой, но при этом трудно объяснить исчезновение поглощения ниже 58 км, а хлорное железо в серной кислоте в условиях среднего облачного слоя превращается в сернокислое, которое не поглощает в УФ-области спектра.

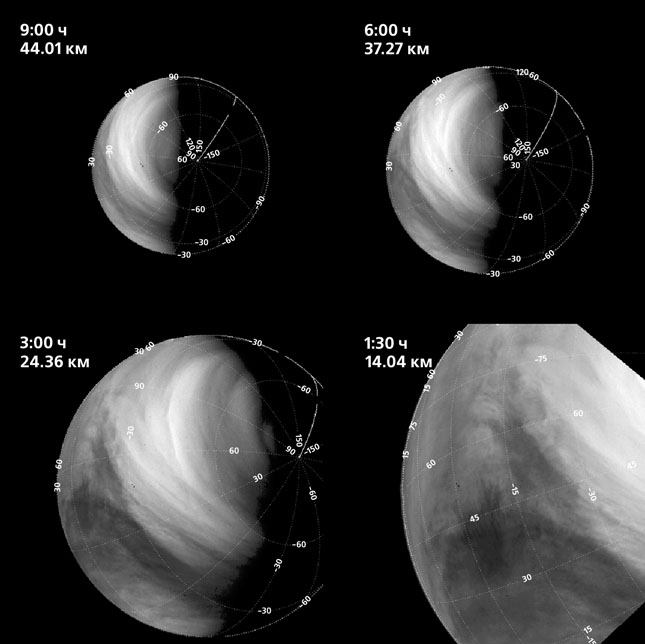

Рис. 9. Пример УФ-изображений, полученных камерой VMC. Около каждого изображения приведено время до прохождения перицентра и пространственное разрешение [10]

По видимому перемещению УФ-деталей с использованием изображений, полученных камерой VMC VEX в канале 0,38 мкм в течение восьми лет работы, оценивалась скорость ветра в области верхней границы облаков. Получен любопытный результат: в низких южных широтах Венеры средняя скорость ветра монотонно возрастала и за время наблюдений увеличилась на 20–30 м/с (рис. 10). Сравнение с кривой солнечной активности неожиданно показало корреляцию до 70%. Однако найти механизм, способный разогнать мощную атмосферу, привязав его к солнечной активности, так и не удалось [10]. По-видимому, наблюдаемый рост скорости со временем нереален. Скорее всего, он представляет собой результат комбинации меняющихся факторов, таких как топография, местное время и др. С другой стороны, данные прибора ФС «Венеры-15» показали, что в северном полушарии скорость ветра в течение суток может изменяться на 20–30 м/с [4]. Примечательно, что результаты ФС и VMC получены для интервала широт, включающего гористые структуры. В случае VMC в широтной полосе наблюдений находилась Земля Афродиты, а при работе ФС — Земля Иштар. Пока неясно, как влияет топография на изменение скорости зонального потока, но в обоих случаях максимум скорости смещался в направлении суперротации на 30° по отношению к деталям рельефа. Возможно, на Венере (как, впрочем, и на Марсе) наблюдаются солнечносвязанные структуры, которые не перемещаются строго за Солнцем, а «цепляются» за детали рельефа.

Рис. 10. Изменение скорости зонального ветра в течение восьми лет работы Venus Express по УФ-изображениям камеры VMC. Красным и черным показаны результаты двух различных методов. Рисками отмечены значения скоростей, полученные миссиями Galileo, Pioneer Venus (PV) и Mariner-10 (М-10) [10]

Проект «Венера-Д»

В России проводится работа над проектом новой миссии — «Венера-Д». Сейчас проект в стадии научно-исследовательской разработки. В ней кроме ИКИ РАН принимают участие НПОЛ и другие институты РАН. Цель миссии — комплексное исследование атмосферы, поверхности и окружающей Венеру плазмы. Запланированы как дистанционные измерения, так и прямые — в атмосфере и на поверхности.

«Венера-Д» будет иметь в своем составе два основных элемента: посадочный и орбитальный аппараты (возможен и второй малый орбитальный аппарат — субспутник). Кроме того, предполагается включить технологически инновационные элементы, такие как долгоживущая станция на поверхности или атмосферные зонды.

Перечислим основные направления исследований. Для понимания причин «неземных» условий на Венере необходимо изучить:

- строение и состав атмосферы, малые составляющие, включая инертные газы и их изотопы, изотопы летучих соединений;

- состав, строение, микрофизику и химию облаков;

- термическое строение, тепловой баланс и природу гигантского парникового эффекта;

- механизм суперротации и другие особенности динамики атмосферы;

- строение и химический состав наиболее древних из наблюдаемых на поверхности геологических образований (тессер и родственных им структур);

- элементный состав минералов на поверхности, включая радиоактивные изотопы и железо в различной степени окисления;

- проявления современной вулканической, электрической и сейсмической активности Венеры (если они есть);

- строение экзосферы, ионосферы, магнитосферы, а также диссипацию атмосферных составляющих.

Предполагается, что посадочный аппарат «Венеры-Д» будет представлять собой модернизированную версию аппарата, успешно использовавшегося ранее в миссиях «Венера» — «ВЕГА». Напомним, последняя посадка на поверхность Венеры была совершена 30 лет назад («ВЕГА-1 и 2»).

В состав научной аппаратуры будущего аппарата предложено включить следующие приборы: многоканальный диодно-лазерный спектрометр, хромато-масс-спектрометр, активный гамма-спектрометр, мёссбауэровский спектрометр, нефелометр и спектрометр размеров частиц для исследования микрофизических свойств частиц и строения облаков, волновой и метеокомплексы, сейсмометр, а также телевизионный комплекс, который содержит посадочные и панорамные камеры, стереокамеры и камеры с высоким (до 0,1 мм) разрешением.

Три из предлагаемых экспериментов (многоканальный диодно-лазерный, хромато-масси мёссбауэровский спектрометры) требуют забора проб атмосферы и грунта в герметический отсек.

В качестве примера современного эксперимента расскажем о работе многоканального диодно-лазерного спектрометра. Он с высокой точностью и высоким спектральным разрешением (λ/δλ = 107) измеряет содержание летучих компонентов и их изотопов: H/D, 15N/14N, 17O/16O, 18O/16O, 34S/32S и 13C/12C. От значения этих соотношений зависят выводы о происхождении и эволюции атмосферы. Для измерения со столь высоким спектральным разрешением необходимо обеспечить низкое давление (50–100 мбар). При спуске давление в нижней атмосфере возрастает до 100 бар. Следовательно, плотный газ, отобранный в кювету прибора, надо сделать разреженным, а после изучения удалить его из кюветы для забора следующей порции. Линии излучения некоторых изотопов довольно слабые, и их нелегко зарегистрировать. Современные оптические методы с помощью многократного отражения света лазера позволяют обеспечивать длину оптического пути в небольшой кювете до 2 км! В соответствии с длинами волн газов и изотопов, которые надо измерить, используется несколько лазеров, настроенных на разные спектральные диапазоны.

Выбор места посадки

Все советские аппараты совершали посадку в равнинной местности, «залитой» вулканическими базальтами. Выбор и анализ возможных мест посадки производится в Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН). Специалисты ищут тессерные области — наиболее древние участки поверхности, где можно надеяться обнаружить следы древнего океана, а возможно, и следы древней жизни. Однако поверхность тессер сильно изрезана структурами с крутыми склонами, и существует риск потери аппарата при посадке (хотя «Венера-9» успешно села на склон 30°). Так как тессеры занимают всего 8% поверхности, то прежде чем совершить безопасную посадку, необходимо еще «попасть» на нее (рис. 11). В зависимости от окна старта может оказаться, что тессера на месте посадки отсутствует или занимает малую часть поверхности, соответствующей эллипсу разброса. Для посадки аппарата в выбранный район специалисты из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН изучают возможность его спуска с орбиты искусственного спутника.

Рис. 11. Геологическая карта Венеры. Черным отмечены тессеры, занимающие около 8% поверхности планеты. Выполнено в ГЕОХИ РАН

На орбитальном аппарате установлены приборы либо новые, никогда не использовавшиеся для Венеры, либо летавшие ранее, но модернизированные: картирующие УФ- и ИК-спектрометры, гетеродинный спектрометр со сверхвысоким разрешением, ИК-фурье-спектрометр, мультиспектральная камера, приборы для наблюдения звездных и солнечных затмений и для эксперимента по двухчастотному радиопросвечиванию.

Проект «Венера-Д» включен в Федеральную космическую программу России 2006–2015. О важности миссии говорит и интерес к ней со стороны НАСА. Для определения степени участия агентства в этом проекте была создана научная группа The Venera-DIKI / Roscosmos — NASA Joint Science Definition Team. К сожалению, в связи с политическими санкциями работа команды приостановлена. Мы надеемся, что сотрудничество вскоре будет возобновлено.

Есть все основания полагать, что наши представления о процессах на этой удивительной планете и в ее атмосфере в результате осуществления миссии «Венеры-Д» перейдут на качественно новый уровень. Может быть, тогда мы сможем понять, почему, в отличие от Земли, Венера пошла по другому эволюционному пути, и как сохранить комфортные условия жизни на Земле, не превратив их в «адские».

* Мороз В. И. О былом и несбывшемся // Василий Иванович Мороз. Победы и поражения. Рассказы друзей, коллег, учеников и его самого. М., 2014.

** Одна часть на миллион.

Литература

1. Ломоносов М. В. Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санктпетербургской императорской Академии Наук майя 26 дня 1761 года // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 2: Труды по физике, астрономии и приборостроению, 1744–1765 гг. М.; Л., 1955. С. 361–376.

2. Hansen J., Hovenier J. Interpretation of the polarization of Venus // J. Atm. Sci. 1974. V. 31. P. 1137–1160.

3. Ignatiev N. I., Moroz V. I., Moshkin B. E. et al. Water vapour in the lower atmosphere of Venus: a new analysis of optical spectra measured by entry probes // Planet. Space Sci. 1995. V. 45. P. 427–438.

4. Zasova L., Ignatiev N., Khatuntsev I., Linkin V. Structure of the Venus atmosphere // Planet. Space Sci. 2007. V. 55. P. 1712–1728.

5. Saunders R. S., Pettengill G. H., Arvidson R. E. et al. The Magellan Venus radar mapping mission // J. Geophys. Res. 1990. V. 95. P. 8339–8355.

6. Shalygin E. V., Markiewicz W. J., Basilevsky A. T. et al. Active volcanism on Venus in the Ganiki Chasma rift zone // Geophys. Res. Lett. 2015. V. 42. doi: 10.1002/2015GL064088.

7. Ignatiev N. I., Titov D. V., Piccioni G. et al. Altimetry of the Venus cloud tops, from the Venus Express observations // J. Geophys. Res. 2009. V. 114. E5. E00B43.

8. Андрейчиков Б. М. Химический состав и структура облаков Венеры по результатам рентгенорадиометрических экспериментов, проведенных на спускаемых аппаратах АМС «ВЕГА-1, 2» // Космич. исслед. 1987. Т. 25. С. 15.

9. Линкин В. М., Бламонт Г. Е., Девяткин С. И. и др. Термическая структура атмосферы Венеры по измерениям спускаемого аппарата «ВЕГА-2» // Космич. исслед. 1987. Т. 25. С. 659–672.

10. Khatuntsev I. V., Patsaeva M. V., Titov D. V. et al. Cloud level winds from the Venus Express Monitoring Camera imaging // Icarus. 2013. V. 226. P. 140–158.

-

Я считаю, что шансов терраформировать Венеру и Марс у нас нет, но эти планеты помимо всего прочего, интересны прежде всего с точки зрения представлений о том, что ждет в будущем нашу колыбель, Землю. Поэтому очень хорошо, что активно продолжаются исследование этих небесных тел. Но главным приоритетом, как мне кажется, является поиск похожих на нашу звездных систем и планет земного типа. Планеты где есть жизнь скорее всего редчайшее явление, но они должны быть!!! По другому быть не может!!!

Рис. 1. Венера — «сестра Земли». Венера в УФ-диапазоне (снимок NASA). Справа для сравнения приведено изображение Земли