Орбитальные станции

Перед вами иллюстрация к научно-фантастической повести «Кирпичная луна» американского писателя Эдварда Хейла. Эта повесть, опубликованная в 1869–1870 годах (переведена на русский язык в 2017 году), — первое литературное произведение, в котором упоминается орбитальная станция. По сюжету повести группа инженеров задумала построить искусственный навигационный спутник Земли в виде полой кирпичной сферы диаметром 61 м, который по оплошности был запущен на орбиту вместе с его строителями. Отдадим должное прозорливости Хейла: когда он писал книгу, до запуска первой настоящей орбитальной станции оставалось больше ста лет!

Ученые подхватили идею Хейла лишь полвека спустя: в 1920 году вышла повесть Константина Циолковского «Вне Земли». Эта книга, содержащая большое количество научных и технических подробностей, была чем-то средним между художественным и научно-популярным произведением. Она повествовала о космическом путешествии, происходящем в 2017 году: стартовавшая с Земли ракета с экипажем 20 человек вышла на околоземную орбиту, превратившись тем самым в орбитальную станцию. Со временем экипаж пристроил к ней оранжерею, в которой выращивал овощи и фрукты. Растения не только служили источником пищи, но и вырабатывали кислород. Вдохновленные успехом этого предприятия, земляне приступили к постройке более крупных орбитальных станций (эфирных колоний, или поселений, или «эфирных островов» по терминологии Циолковского), которые они собирали прямо на орбите. Каждая «эфирная колония» была рассчитана на проживание сотни человек, а одна только «зала общего собрания» такой колонии представляла собой коридор длиной в километр. Процитирую фрагмент из повести: «Ракеты были устроены и снаряжены по описанному уже образцу. Тысячи их летели с Земли одна за другой — с гулом, громом, выбрасывая снопы света и вызывая восторг толпы. Сначала были в них отправлены только ученые, техники, инженеры и мастера: народ отменно здоровый, молодой и энергичный, — все строители».

Примерно тогда же Циолковский создал рукопись «Жизнь в межзвездной среде», в которой описал орбитальную станцию в виде трубы длиной свыше километра — прямой или замкнутой в огромное кольцо, то есть имеющей форму тора. По-видимому, это первый в мире проект станции-«бублика».

Задумывались о создании орбитальных станций и в других странах. Немецкий ученый Герман Оберт описал свой проект в работах «Ракета в космическое пространство» (Die Rakete zu den Planetenräumen, 1923) и «Пути осуществления космического полета» (Wege zur Raumschiffahrt, 1929). Оберт предполагал, что таких станций будут использоваться для научных исследований, фотосъемки Земли и поддержания связи между удаленными территориями, а также в разведывательных целях. Своим проектом он предвосхитил появление спутников дистанционного зондирования Земли, разведки и связи. Впрочем, самому Оберту все эти возможности казались не слишком важными по сравнению с установкой на станции гигантского — 100 километров в диаметре! — зеркала из металлических ячеек. Отражая им солнечные лучи в нужные области земной поверхности, Оберт предполагал растапливать арктические льды и изменять климат в приполярных районах. Ученый считал, что «одна из культурных стран уже в обозримом времени могла бы приступить к осуществлению этого проекта». Однако его прогноз оказался слишком оптимистичным: сооружение такого зеркала и сегодня остается делом отдаленного будущего. Не реализована пока и такая идея Оберта, как размещенная на станции заправочная станция для межпланетных перелетов.

Оберт предложил оригинальное средство борьбы с вредным влиянием невесомости на человеческий организм. Для этого предполагалось соединить две орбитальные станции канатом длиной несколько километров: придав этой системе вращение вокруг оси, перпендикулярной тросу, можно было создать на станциях искусственную силу тяжести. Отмечу, что идея использования вращения с такой целью встречалась и в работах Циолковского.

В 1928 году тезка Оберта, австро-венгерский инженер Герман Нордунг (Поточник), издал книгу «Проблема путешествия в мировом пространстве», в которой описал свой проект орбитальной станции. Нордунг предлагал использовать ее для физических экспериментов и наблюдений за Землей и космосом — то есть, как и Оберт, довольно точно предвосхитил назначение современных орбитальных станций. Жилой модуль станции Нордунга имел форму тора, которому придавалось вращение вокруг его оси симметрии для создания искусственной силы тяжести.

Общий вид станции Нордунга. «Бублик» по периметру — жилой модуль, «колесо» в его центре — машинное отделение (генератор для преобразования солнечной энергии в электрическую, аккумуляторы, служебные механизмы), над которым установлена параболическая антенна для сбора солнечной энергии. Влево тянутся кабель и трубопровод, снабжающие обсерваторию, расположенную за кромкой рисунка. Изображение из книги H. Noordung, 1928. Das Problem der Befahrung des Weltraums

Одним из вариантов размещения станции Нордунг видел геостационарную орбиту (ГСО) — расположенную в плоскости земного экватора орбиту, находясь на которой станция обращается вокруг Земли с той же угловой скоростью, что и сама Земля вращается вокруг своей оси (см. картинку дня Геостационарные спутники). Таким образом, с Земли станция будет казаться словно «висящей» над одной и той же точкой поверхности: «[станция] явится как бы вершиной колоссальной башни», — пояснял сам Нордунг. По-видимому, именно он стал «первооткрывателем» ГСО, на которой сейчас часто размещают спутники (телекоммуникационные, метеорологические, навигационные).

Концепцию Нордунга с вращающимся тором подхватили другие исследователи. Так, аналогичный проект в 1940-х годах предложил советский ученый и популяризатор науки, автор термина «космонавтика» Ари Штернфельд в книге «Полет в мировое пространство».

Иллюстрация Николая Кольчицкого к книге Штернфельда. Рисунок с сайта fandom.ru

А в 1952 году Вернер фон Браун описал такую станцию в статье «Пересекая последний рубеж» (Crossing the last frontier), опубликованной в журнале Collier’s. Эта статья вошла в подборку «Человек скоро покорит космос!» (см. Man Will Conquer Space Soon!), в которой авторитетные американские специалисты поделились своими взглядами на будущее только-только зарождавшейся тогда космонавтики.

Изображение тороидальной станции фон Брауна из его статьи в журнале Coller’s. Рисунок с сайта mirf.ru

Марка Экваториальной Гвинеи, 1973 год. Изображение с сайта fandom.ru

Во второй половине XX века концепция станции-«бублика» получила распространение не только в инженерных проектах и научно-популярных публикациях, но и в фантастической литературе и кино. Такие сооружения можно, например, увидеть в знаменитых картинах «Космическая одиссея 2001 года» (в фильме станция называется Space Station V) и «Интерстеллар» (станция Endurance). Изображения тороидальных станций появлялись даже на почтовых конвертах, карточках и марках.

Гипотетические станции будущего постепенно увеличивались в размерах: со временем всё популярнее становились концепции настоящих городов-«бубликов», рассчитанных на десятки тысяч человек. Одним из наиболее известных проектов стал Стэнфордский тор, разработанный участниками летней школы одноименного университета, проведенной совместно с НАСА в 1975 году. Диаметр этой станции предполагался равным почти 2 км, а масса — 10 миллионов тонн, что в 22 тысячи раз больше, чем у МКС.

Мир внутри Стэнфордского тора в представлении художника. Рисунок © Donald Davis с сайта commons.wikimedia.org

Разрабатывались и проекты сооружений иной формы: например, Остров III американского физика Джерарда О`Нила представлял собой пару огромных (32 на 6–8 км) цилиндров, вращающихся вокруг своей оси. Впрочем, еще в 1929 году британский физик Джон Бернал предложил проект искусственной сферы диаметром 16 км, на внутренней поверхности которой располагалось поселение численностью 20–30 тысяч человек. Примечательно, что сфера должна была обращаться вокруг Солнца, а не Земли — то есть представлять собой искусственную планету. Встречались и проекты станций в форме дисков, шестиугольников, буквы «Ф».

До определенного момента проекты космических станций воспринимались не более чем смелой фантазией. Однако в конце 1950-х годов, после запуска СССР и США первых искусственных спутников Земли, началась разработка детальных проектов орбитальных станций с прицелом на ближайшее будущее. Один из первых вариантов предложил в 1958 году американский инженер Крафт Эрике (Krafft Arnold Ehricke), cпроектировавший четырехместную орбитальную станцию Outpost на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Атлас». Обеспечивать станцию энергией должен был ядерный реактор. За этим проектом последовал Outpost II, состоящий из трех таких блоков, и Outpost III из 16 блоков. В отличие от Советского Союза, где подобные разработки были строго засекречены, в США к ним привлекалось внимание общественности: компания Hawk Model даже выпустила сборную пластмассовую модель станции Outpost.

Сборная модель станции Outpost. Два желтых треугольных корабля, прикрепленных к хвостовой части, — спасательные капсулы; решетчатая пластина слева от них — радиатор ядерного ракетного двигателя. Фото с сайта britmodeller.com

В начале 1960-х в США началась разработка Пилотируемой орбитальной лаборатории, которая должна была выполнять научные и разведывательные функции, а при необходимости — и уничтожать спутники вероятного противника. Работы шли с размахом: в 1966 году на базе Ванденберг началось сооружение нового стартового комплекса, а в ноябре того же года состоялся испытательный полет: на орбиту был выведен макет станции. Однако в 1969 году программа была закрыта: причиной стало сокращение оборонного бюджета, инициированное занявшим пост президента Ричардом Никсоном.

На рубеже 1950–1960-х годов проектирование орбитальных станций началось и в советских конструкторских бюро. Так, в 1961 году в ОКБ-1 Сергея Павловича Королева был подготовлен проект ТОС (тяжелая орбитальная станция) массой 150 тонн, которую предполагалось собирать из трех модулей, выводимых на орбиту сверхтяжелой ракетой Н-1. Запуск станции планировался на 1965 год. Однако этот проект уступил место другому — МКБС (многоцелевая космическая база-станция), который представлял собой своего рода космический терминал для ремонта, обслуживания и заправки спутников, в первую очередь — разведывательных. Предполагалось размещение на станции разнообразного оружия, в том числе лучевого, и оборудования для разведки. Но и этот проект не был реализован.

И всё же первая в мире орбитальная станция «Салют-1» была построена в Советском Союзе. Ее разработка началась во второй половине 1960-х годов в ЦКБМ (ныне — НПО Машиностроения) и была завершена при участии ЦКБЭМ (сейчас — РКК «Энергия» им. С. П. Королева). Станция массой 18,5 тонн была запущена 19 апреля 1971 года и проработала полгода. За это время к ней стартовали две экспедиции. Кораблю «Союз-10» не удалось пристыковаться к «Салюту» штатным образом, и переход космонавтов на станцию оказался невозможен. А вот экипаж «Союза-11» в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева провел на «Салюте-1» три недели. Программа работ на станции была выполнена, несмотря на чрезвычайное происшествие — возгорание изоляции внутри пульта управления научной аппаратурой. Однако при возвращении на Землю космонавты погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата.

Эскиз станции «Салют-1» с пристыкованным к ней космическим кораблем «Союз». Рисунок из книги К. Гэтланд, 1986. «Космическая техника» с сайта habr.com

После катастрофы «Союза-11» пилотируемые экспедиции в СССР были остановлены более чем на два года — извлекая уроки из аварии, конструкторы дорабатывали корабль «Союз», чтобы сделать будущие полеты более безопасными. Поэтому было принято решение о затоплении «Салюта-1», хотя станция сохраняла работоспособность. Получив тормозной импульс, «Салют-1» стал снижаться; его останки, не сгоревшие в плотные слоях атмосферы, упали в Тихий океан 11 октября 1971 года. За первым «Салютом» последовали еще несколько. Сегодня больше всего на слуху «Салют-7» — благодаря одноименному художественному фильму, повествующему о событиях 1985 года, когда после потери связи со станцией была организована экспедиция для ее спасения.

В мае 1973 года в космос отправилась американская орбитальная станция Skylab. При ее разработке была использована идея Эрике: корпус станции представлял собой переделанную третью (верхнюю) ступень ракеты-носителя «Сатурн-5». Срок службы Skylab превысил шесть лет. За это время она приняла три экспедиции, самая длительная из которых продолжалась почти три месяца: астронавты даже встретили на орбите новый 1974 год.

Станция Skylab, сфотографированная 8 февраля 1974 года астронавтами покидающей ее экспедиции SL-4. В верхней части станции закреплен телескоп Apollo; светлая консоль, направленная влево — солнечная батарея. Фото с сайта commons.wikimedia.org

Опыт, полученный советскими и американскими конструкторами при разработке первых орбитальных станций, позволил со временем реализовать более сложные проекты многомодульных станций «Мир» (1986–2001) и МКС, запущенной в 1998 году (см. картинку дня Международная космическая станция). В XXI веке «подтянулся» и Китай: свою первую орбитальную станцию «Тяньгун-1» он запустил в 2011 году, а спустя десять лет на орбиту вышел базовый (первый из четырех) модуль станции «Тяньгун».

Как видите, некоторые идеи Циолковского и его последователей уже воплотились в жизнь (например, сборка станций на орбите из отдельных модулей). Другие же — такие как создание огромных орбитальных городов — еще ждут реализации. Интерес к этой теме сохраняется: проекты исполинских станций разрабатываются и сейчас. Быть может, со временем и они станут реальностью?

Фото с сайта commons.wikimedia.org.

Алексей Деревянкин

-

Я думаю, гигантизму не надо наступать на горло:

Диаметр тора должен быть таков, чтобы он опоясывал нашу планету, чтоб Земля крутилась в дырке этого бублика.

Такая орбитальная станция решит множество проблем и даст ответы на неисчислимое количество вопросов.

Понятно, что это очень затратно, но дорогу осилит идущий.

начать нужно с небольших звеньев (сегодняшних КС) , затем соединять их между собой, а когда тонкая трубка замкнется - начать постепенно наращивать диаметр.

Такая конструкция хороша тем, что скорость ее вращения может быть любой, гораздо ниже космической;

"орбиту" не нужно будет поднимать периодически топливом - ведь она суть диаметр бублика! Добавили звено - орбита поднялась, вынули - снизилась.

Даже "причаливать" к Земле будет возможно, т.е. отправляться на орбиту без ракет

))

Но я исходил из мысли, что в статье полный список имеющихся идей. И думал перевести разговор в шутку простой гиперболой. Оказывается, опоздал)

Но не буду отступать:

предлагаю сделать такой цельный тор, охватывающий Землю вместе с Луной, чтобы они вращались внутри. Почему вообще останавливаться на "спутничании" (сопутствовании) одной лишь Земле? я так же не против изменения концепции тора - пусть даже тор будет не кругом, а овальчиком, кривулинкой, похожей на велосипедную цепь. Но это в крайнем случае, если круглым тором не потянем по количеству материалов)

Понятно, что следующий этап - тор, занимающий позицию звена цепи, соединяющего орбиты Земли и Венеры, с дальнейшим ростом вплоть до кольца вокруг пары Солнце-Земля. а потом - тор-дублер орбиты Земли.

Ясен перец,что останавливаться на идее тора - замкнутого поезда-цепи - незачем, нужно добавить башни-спицы, начинающиеся на Земле и протыкающие геостационарные спутники. Аналогичными спицами и цепями надо снабдить все планеты нашей системы, тут незачем останавливаться.

Естественно так же на "гвоздики", вбитые в точки Лагранжа, развесить цепочки-бусы. И тогда вся наша Солнечная система станет хороша как новогодняя ёлка.

И ни одна разумная раса не проглядит нас, пролетая мимо.

Сегодня пора начать разрабатывать с дальним прицелом те универсальные звенья, из которых все эти украшения будут собираться.

Ну как, удалось мне на этот раз вызвать улыбку, не конкурируя с уже кем-то ранее высказанными идеями?))

-

Как это "людей не будет"?

А где же они будут?

Одна из важнейших задач освоения пространства - сохранить людской разум, уберечь его при гибели Земли или даже всей солнечной системы.

ИИ -чушь, если он не осознает себя личностью, и даже не просто личностью, а именно человечной личностью. То есть личностью боящейся, зыбкой, трепещущей но гордой, любящей и полной надежд.

Какой смысл в ИИ на станциях, если людского разума рядом не станет?

Не лучше и не хуже тикающих часов, пусть даже тикающих вечно.-

ИИ -чушь, если он не осознает себя личностью

Ключевое слово здесь "если".

А что, смысл только в людском разуме? Может, для вас смысла и нет, но для меня было бы очень глубоким смыслом, если бы роботы с ИИ освоили Марс. Они бы смогли ответить на множество вопросов, например, есть ли там микроорганизмы. Понятно, отправить на Марс роботов куда дешевле, чем людей, а умственные способности ИИ улучшаются в ускоренном темпе и скоро превысят человеческие (если уже не...)

И возможность ИИ, "бояться и трепетать" пока что научно не опровергнута. -

Одна из важнейших задач освоения пространства - сохранить людской разум, уберечь его при гибели Земли или даже всей солнечной системы.

Любому биологу понятно, что жизнь человека вне Земли без постоянной поддержки с Земли совершенно не возможна. Сохранить земной разум в случае гибели Земли можно лишь с помощью ИИ, хотя бы в виде человеческого разума в электронных мозгах. Очевидно, что искусственный разум уже очень скоро превзойдет человеческий, так что сохранять последний не будет особого смысла.-

Смотрите, я тоже так могу!

"Любому инженеру понятно, что жизнь робота вне Земли без постоянной поддержки с Земли совершенно не возможна. Сохранить ИИ разум в случае гибели Земли можно лишь с помощью человека, хотя бы в виде кибернетического разума в человеческих мозгах. Очевидно, что человеческий разум уже очень давно превосходит искусственный, так что сохранять последний не будет особого смысла."-

Очевидно, что человеческий разум уже очень давно превосходит искусственный

Хорошо пошутили! Человеческий мозг не меняется 50 тыс лет. А ИИ эволюционирует с ускорением. Пообщайтесь с чатом GPT - у него уже сейчас более обширные знания, чем у любого человека. А уж креативности ему вообще не занимать. И это при том, что он появился 6 лет назад. Что будет через 10 лет? А через 50? Конечно, колонию роботов на Марсе нужно будет поддерживать с Земли, но гораздо меньшими средствами, чем человеческую. Думаю, инженеру это понятно. Например, каждому человеку нужно гарантировать возвращение на Землю, которое очень затратно. Вернуть робота на Землю намного проще - надо послать его память с помощью радиоволн. И даже не всю память, а разницу, которая накопилась после прибытия на Марс. Ну, и робот, у которого знания во всех областях превосходят знания любого человека, и которого чтобы обучить чему-то новому, нужно просто дозаписать в память... И этому роботу не нужен постоянный доступ кислорода, воды, очень разнообразного питания... И если он погибнет - его личность легко восстановима, а если у него закончилась батарейка - он не умирает и может в состоянии гибернации находиться очень долго... Ну, и он крепче человека...

Производство роботов и инструментов им необходимых можно наладить из минералов, которые есть на Марсе. Производство пиши для людей на Марсе наладить невозможно. Там нет нужной атмосферы, бактерий, грибов, водорослей, насекомых, растений и т.д. И все они там могут существовать только внутри небольшого помещения, под куполом.

-

-

-

Последние новости

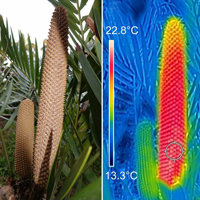

Схема устройства оранжереи на орбитальной станции из более поздней работы Циолковского «Альбом космических путешествий» (около 1935 года). Изображение с сайта ras.ru