«Спектр-Р»

На фото — макет космического радиотелескопа (КРТ), выведенного в космос 18 июля 2011 года с космодрома Байконур на спутнике «Спектр-Р». КРТ создавался в рамках международного проекта «Радиоастрон», стартовавшего еще в конце 1970-х годов. Целью проекта было проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне. Спутник разработали в НПО имени С. А. Лавочкина; за научную часть проекта отвечал Астрокосмический центр Физического института Академии Наук (АКЦ ФИАН). Вплоть до завершения проекта в 2019 году им руководил известный советский и российский ученый, директор АКЦ, академик РАН Николай Кардашёв. Научную программу эксперимента возглавлял Юрий Ковалёв (ныне — член-корреспондент РАН).

Космический радиотелескоп предназначался для совместной работы с наземными телескопами в режиме радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой (РСДБ). Суть метода радиоинтерферометрии заключается в том, что излучение от одного и того же объекта регистрируется несколькими удаленными друг от друга антеннами. Поскольку расстояние до них от источника неодинаковое, они принимают излученную объектом волну в разных фазах, вследствие чего при сложении этих волн получается интерференционная картина. Выполнив математическую обработку этой картины, можно построить изображение наблюдаемого объекта. Чем больше расстояние между приемниками (база), тем выше разрешающая способность такой системы. Однако при расположении радиотелескопов на поверхности Земли расстояние между ними не превышает ее диаметра. Очевидный способ преодолеть это ограничение состоит в размещении одного из приемников в космосе.

Первые эксперименты в области космической интерферометрии были проведены во второй половине 1980-х годов в США с использованием одного из геостационарных спутников связи TDRS (см. картинку дня Геостационарные спутники). В 1997 году был запущен первый космический аппарат, специально предназначенный для работы в режиме РСДБ, — японский радиотелескоп HALCA.

КРТ значительно превзошел предшественников по своим возможностям. Благодаря большой высоте апогея «Спектра-Р» (300–350 тысяч километров) разрешение системы при максимальном удалении от Земли получилось примерно в 30 раз выше, чем если бы телескоп был установлен на ее поверхности. Наилучшее достигнутое разрешение составило 8 угловых микросекунд: под таким углом с Земли была бы видна рублевая монета, оставленная на Луне. КРТ принимал излучение в УКВ-диапазоне на четырех длинах волн, от 1,35 до 92 см. Вместе с ним работали больше 20 наземных телескопов России, Европы, США, Азии и Австралии. В их числе такие знаменитые инструменты, как пуэрто-риканский Аресибо (см. картинку дня Телескоп «Аресибо»), 100-метровые телескопы Грин-Бэнк (США) и Эффельсбергский (Германия), интерферометр WSRT (Нидерланды), телескоп РТ-64 Калязинской астрономической обсерватории (Россия).

КРТ стал одним из двух самых крупных космических радиотелескопов за всю историю. Диаметр его параболической антенны составлял 10 метров — как и у первого в мире космического радиотелескопа КРТ-10, установленного на орбитальной станции «Салют-6» в 1979 году. Антенна состояла из 27 углепластиковых лепестков, которые во время выведения «Спектра-Р» на орбиту были сложены, как зонтик. Первая попытка развернуть лепестки была предпринята 22 июля, через четыре дня после запуска спутника. Однако антенна раскрылась не до конца. На следующий день спутник сориентировали так, чтобы солнце равномерно прогрело механизм привода антенны; после этого ее удалось раскрыть до штатного положения.

Слева — испытания прототипа телескопа в Пущинской радиоастрономической обсерватории АКЦ ФИАН в декабре 2003 года. Справа — антенна телескопа в сложенном виде, НПО им. С. А. Лавочкина, 2002 год. Фото с сайта asc.rssi.ru

Следующие несколько месяцев ушли на корректировку орбиты и проверку инструментов и механизмов спутника и телескопа: атомных часов, систем ориентации и связи, радиометров (приемников радиоволн), систем синхронизации с наземными телескопами. Наконец, 27 сентября 2011 года КРТ увидел первый свет: так называется первое полученное телескопом изображение, не считая предварительных тестов (см. статью Первый свет «Радиоастрона» в темное время). Для этого наблюдения был выбран остаток сверхновой звезды Кассиопея А. В ноябре телескоп впервые провел тестовое измерение в режиме интерферометра, а в декабре приступил к выполнению научной программы, хотя испытания некоторых систем продолжались до мая 2012 года.

Компоновка КРТ на спутниковой платформе «Навигатор». Чертеж из статьи Н. С. Кардашёва и др., 2013. «Радиоастрон» — телескоп размером 300 000 км: основные параметры и первые результаты наблюдений

Полученные телескопом КРТ результаты поспособствовали решению фундаментальных вопросов астрофизики и космологии. Основными объектами его исследований стали космические мазеры, пульсары и активные ядра галактик. Космические мазеры — это источники микроволнового излучения постоянной частоты. Наблюдение за ними, измерение их размеров, мощности излучения и яркостных температур важны для понимания механизмов их образования (в частности, для понимания механизма накачки, то есть накопления энергии, питающей излучение) — и, как следствие, для построения цельной картины процесса звездообразования.

Пульсары — это космические источники электромагнитного излучения, испускаемого периодическими импульсами. Излучение пульсаров по пути к Земле проходит через неоднородности межзвездной плазмы. Эти неоднородности искривляют, рассеивают или фокусируют радиолучи, действуя как гигантские линзы размером порядка одной астрономической единицы. Исследуя излучение пульсаров, КРТ помог исследовать структуру неоднородностей межзвездной плазмы. Оказалось, что она искажает и ослабляет излучение пульсаров значительно сильнее, чем предполагалось до эксперимента. Этот результат позволил ученым усовершенствовать теорию межзвездной плазмы и понять структуру ее неоднородностей. Также наблюдение за пульсарами помогает лучше изучить их свойства: в частности, локализовать область радиоизлучения этих источников.

В активных ядрах галактик происходят процессы, сопровождающиеся выделением большого количества энергии. В их центрах, по всей видимости, находятся сверхмассивные черные дыры. Примером таких ядер могут служить квазары. К активным галактикам относятся и радиогалактики, отличающиеся от остальных галактик значительным уровнем исходящего от них радиоизлучения. Многие из объектов, исследованных КРТ, удалены от Солнца на миллиарды световых лет, поэтому высокое разрешение телескопа оказалось очень кстати: ученые получили немало интересных результатов, позволяющих лучше понять происходящие в активных ядрах процессы. Например, удалось измерить ширину сопла (начала) релятивистской струи — потока плазмы, вырывающегося из центра черной дыры (ядра галактики 0716+714) с околосветовой скоростью. Этот результат важен для уточнения природы и моделей формирования таких струй.

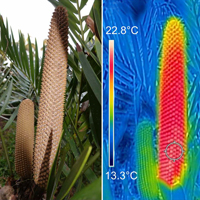

«Портрет» галактики 0716+714, полученный КРТ совместно с Европейской РСДБ-сетью на длине волны 6,2 см. Цветом показана интенсивность излучения (максимальным значениям соответствуют бело-сиреневые оттенки). Изображение из информационного бюллетеня №16 миссии «Радиоастрон»

С помощью КРТ были получены сведения и о структуре магнитного поля, окружающего активные ядра. Другим интересным достижением стало измерение эффективной температуры ядер квазаров. Во многих случаях результат оказался неожиданным: температура составила свыше десяти триллионов градусов, что было значительно выше значений, предсказанных теорией.

В 2016 году КРТ провел эксперимент по проверке принципа эквивалентности общей теории относительности. Для этого, измерив замедление земных часов относительно часов, расположенных на спутнике (оно составило 58 микросекунд), результат сравнили с величиной, предсказанной эйнштейновской формулой гравитационного замедления времени. Относительная ошибка составила менее 0,01%, что укладывалось в погрешность измерений.

Помимо КРТ на спутнике «Спектр-Р» были установлены приборы для измерения скорости, плотности и концентрации солнечного ветра и определения того, как он воздействует на магнитосферу Земли (см. картинку дня Солнечный ветер). В ходе эксперимента «Плазма-Ф», проведенного Институтом космических исследований (ИКИ РАН), были изучены процессы ускорения энергичных частиц, проведены наблюдения вариаций и турбулентности солнечного ветра и измерения потоков заряженных частиц. Результаты этого исследования помогли лучше изучить земную магнитосферу; они важны, например, для прогнозов «космической погоды» — состояния околоземной космической среды, связанного с солнечной активностью.

В 2012 году за свой вклад в радиоастрономию Николай Кардашёв был удостоен Золотой медали Грота Ребера, носящей имя одного из основоположников этой науки. «Спектр-Р» был запущен в год столетнего юбилея Ребера, в честь этого на борту спутника установили памятную табличку.

Первый радиотелескоп с параболической антенной. Его построил Грот Ребер в 1937 году на заднем дворе дома своей матери в штате Иллинойс, США. Фото с сайта public.nrao.edu

Осенью 2012 года стартовал конкурс заявок на открытую научную программу проекта «Радиоастрон»: любой научный коллектив мира мог подать заявку на наблюдательное время. По итогам конкурса было отобрано семь заявок, авторы которых получили возможность провести свои исследования на КРТ с середины 2013-го по середину 2014 года. Впоследствии аналогичные конкурсы проводились ежегодно.

«Спектр-Р», рассчитанный на пять лет эксплуатации, проработал семь с половиной. Связь с ним прервалась в начале 2019 года. Обращаясь вокруг Земли, спутник регулярно проходил через ее радиационный пояс, и бортовой приемопередатчик накопил слишком большой уровень космического излучения. Безуспешные попытки восстановить связь продолжались несколько месяцев, пока 30 мая госкомиссия не приняла решение завершить программу. Через два месяца в возрасте 87 лет ушел из жизни Николай Кардашёв. Но анализ полученных телескопом результатов продолжался еще несколько лет. Например, в 2023 году в журнале Nature Astronomy вышла статья, в которой обсуждалась релятивистская струя, испускаемая блазаром 3C 279: он привлек интерес исследователей, поскольку спиральные завихрения, возникающие в начале этой струи, противоречат теоретическим моделям (см. статью Черная дыра заплетает плазменные «косички»).

Сейчас «Спектр-Р», по-видимому, уже сгорел в плотных слоях атмосферы. Этот спутник стал первым в серии из четырех космических телескопов, разработанных в НПО имени С. А. Лавочкина. Следующим, в 2019 году, на орбиту отправился рентгеновский «Спектр-РГ» (см. картинку дня Рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ») с телескопами ART-XC (см. картинку дня Зеркало рентгеновской души) и eROSITA (см. картинку дня Рентгеновский телескоп eROSITA). Еще два телескопа, «Спектр-УФ» и «Спектр-М» («Миллиметрон»), пока находятся в разработке: их запуск намечен на 2030-е годы. Первый из них будет работать в ультрафиолетовом диапазоне, второй — в миллиметровом и инфракрасном.

Фото с сайта asc.rssi.ru.

Алексей Деревянкин

-

потока плазмы, вырывающегося из центра черной дыры

Наверное не из центра чёрной дыры, а с поверхности акреционного диска.-

Зато звучит поэтично: "поток плазмы, вырывающийся из центра"

И, потом, кто сможет уверенно сказать, что искривление пространства черной дырой не даёт рядом с нею, на продолжении оси вращения, выхода "червоточины", имеющей начало в геометрическом центре?

Что-то вроде бутылки Клейна. С трещинкой на горлышке.)

А если дело вдруг обстоит именно так, то это поэтическое выражение сей же час обретет плоть реальности, а там и кровь математических расчетов не за горами!

)))-

по идее, у черной дыры не может (не должно) быть центра - все её точки/части должны быть равноправными. иначе это подразумевало бы наличие у неё внутренней структуры.

-

Та бросьте! Не может не быть структуры. Хотя бы потому, что центр совершенно в иных условиях по сравнению с периферией. С точки зрения гравитации.

Я же правильно понимаю что в центре Земли массы много, а гравитация равна нулю? Что-то вроде точки Лагранжа.

Так же и в дыре должно быть: если вынуть оттуда в-во и плюнуть, то плевок повиснет в центре, в невесомости, не в состоянии решить, куда упасть/притянуться, ибо отовсюду тянет одинаково.

Центр всяких там солнц, планет - гравитационный буриданов осел.

Почему с дырами должно быть иначе?

)

-

-

А вот ещё вопрос: зачем вставлено словечко "по-видимому" в инфу о том, что это чудо техники сгорело? Разве за такими штуками не следят тщательно, сопровождая от заката и до рассвета в прямом и переносном смыслах?

И еще: почему не чинят, а бросают такие крутотени? Неужели не дешевле отправить туда что-то такое, что пристыкуется и заменит потраченные детали конструкцити?

Последние новости

Принцип работы радиоинтерферометра. Схема из книги «Извечные тайны неба» астронома и популяризатора астрономии Александра Ароновича Гурштейна. Рисунок с сайта 12apr.su