Иммуногистохимическое окрашивание

На фото, сделанном через конфокальный микроскоп, — передний конец тела полихеты (многощетинкового червя) Schistomeringos japonica, окрашенный иммуногистохимическим методом. Красный цвет — это мускулатура, зеленый — реснички и нервные волокна, сиреневый — нервная ткань, содержащая серотонин, синий — щетинки (см. картинку дня Щетинки полихет).

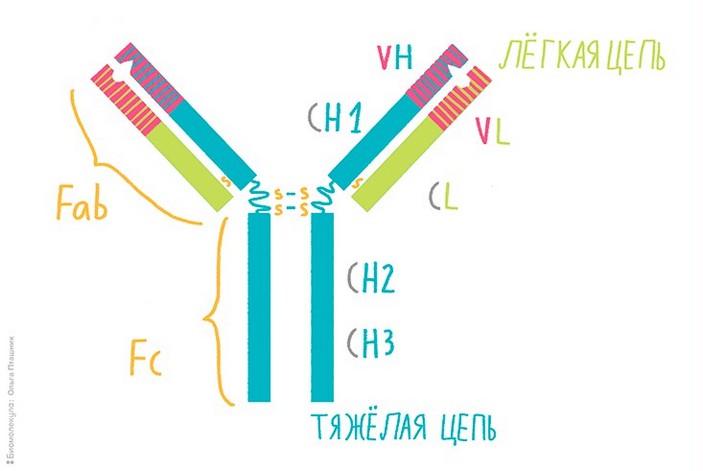

На самом деле, вся суть иммуногистохимического метода отражена в его названии. «Иммуно» говорит о связи с иммунитетом. Одним из способов защиты организма является выработка антител — гликопротеинов, специфичных к попавшему в организм антигену (потенциально опасному агенту). Такая специфичность и является ключевым свойством этого метода: благодаря ей можно «крепить» антитела к нужным для исследования веществам в организме и клетке. Специфичность и разнообразие антител обусловлены их строением. Молекулы антител состоят из пары одинаковых тяжелых и пары одинаковых легких полипептидных цепей. В молекуле есть константная и вариабельная части. С помощью вариабельной части антитело связывается с антигеном. Именно эта часть отвечает за разнообразие антител в организме, каждое из них специфично к своему конкретному антигену (или группе похожих антигенов). А константная часть у антител практически одинаковая. Она нужна, чтобы их узнавали клетки иммунной системы (см. картинку дня Иммунитет как у верблюда).

Антитела вырабатываются B-лимфоцитами, на их поверхности закреплены B-клеточные рецепторы (их строение не отличается от антител), узнающие о присутствии антигена. Антитела возможно синтезировать в дрожжах и бактериях, но эти методы пока не являются универсальными, и самым распространенным на данный момент остается производство с помощью животных и их клеток: исследователи вводят лабораторному животному интересующее их вещество, организм животного реагирует на антиген и начинает производить антитела, после чего исследователи выделяют нужные антитела из крови.

С помощью антител можно помечать нужные для исследования ткани, клетки и вещества. Но необходимо еще и увидеть, куда они прикрепились. Для этого к целевому антителу прикрепляют флуоресцентную или хромогенную (см. Chromogen) метку. Но из-за того, что на единицу вещества приходится единица флуоресцентной метки, чувствительность метода не так высока. Поэтому самым распространенным является непрямой иммуногистохимический метод. Он предполагает использование двух различных антител. Сначала образец инкубируют с антителами, специфичными к целевому белку/рецептору/веществу, а затем — с антителами, специфичными к белкам организма, из которого выделены первые антитела. Таким образом, первичное антитело становится антигеном для вторичного. Именно к вторичным антителам присоединяют метку. Метод более чувствителен, так как с каждой молекулой первичных антител связывается несколько молекул вторичных антител, содержащих метку. Непрямой метод также позволяет использовать с одними и теми же первичными антителами вторичные антитела с разными метками. Это расширяет спектр возможностей для визуализации.

Схема взаимодействия антигена и антител при непрямом иммуногистохимическом окрашивании. Первичные антитела связываются с антигеном исследуемого организма, а вторичные антитела, несущие флуоресцентную метку (флуорофор), связываются с первичными антителами. Рисунок с сайта zin.ru

Антитела — это относительно крупные молекулы, иногда может возникнуть проблема их доставки внутрь клеток. Поэтому при подготовке образца исследователи незначительно повреждают мембрану клеток детергентами, либо предварительно уменьшают размер молекул антител, «разрезая» их на части (на два Fab-фрагмента, которые легко проникают в клетки, и один Fc-фрагмент).

«Гисто» (от греч. ἱστός — «ткань») в названии указывает на то, что метод используется для окрашивания тканей. В случае с окрашиванием клеток и их составляющих используется термин иммуноцитохимическое окрашивание — метод абсолютно такой же, разница только в составляющем образца. Таким образом, на главном фото окрашены разные типы тканей, основываясь на веществах, которые эти ткани содержат: окрашенная мечеными антителами к серотонину нервная ткань приобрела сиреневый цвет; антителами к актину мышечных волокон, меченному фалллоидином, — красный цвет; окрашенная антителами к ацетилированному α-тубулину нервная ткань (а также ткани с ресничками) приобрели зеленый цвет. Тубулин — это белок микротрубочек клеток, которые формируют цитоскелет (см. картинку дня Раскрашенный цитосклет), также из него построены реснички эпителиальных и рецепторных клеток.

«Химическим» метод называется потому, что он позволяет выявлять одни химические вещества с помощью других. Перед инкубацией в растворе с антителами препарат со срезом или образцом ткани необходимо зафиксировать, чтобы предотвратить вымывание белков из клеток и смещение тканей в срезе и сохранить их в неизменном состоянии. Иначе собственные ферменты и различные внешние факторы значительно исказят результаты. Фиксаторы (оычно в их роли используют формалиновые и спиртовые растворы) сворачивают белки, то есть вызывают их коагуляцию и агрегацию (слипание), из-за чего белки теряют функциональную способность, а также стабилизируют липиды.

После того как образец обработан всеми необходимыми веществами, нужно визуализировать результат. При обычном свете флуоресценция не происходит, поэтому используют конфокальный микроскоп. В него встроен лазер, который вызывает флуоресценцию, и на компьютере мы видим уже полноценную цветную картинку. В 1940-х годы, когда метод был только изобретен, использовался флуоресцентный микроскоп. Появившийся чуть позже конфокальный микроскоп расширил возможности метода, позволив анализировать трехмерное строение интересующих структур.

Иммуногистохимический метод используется для очень многих целей. Он помогает определить локализацию целевых белков, тканей и скоплений веществ; ему доступна довольно подробная визуализация структур организма. Кроме того, метод используется в диагностике онкологических заболеваний: рецепторы раковых клеток отличаются от здоровых, раковые клетки имеют специфические вещества-маркеры, поэтому на них довольно просто «нацелить» антитела.

Фото © В. В. Старунов, Лаборатория эволюционной морфологии Зоологического института РАН, с сайта zin.ru.

Анастасия Шешукова

Последние новости

Схема строения антитела. CH — константные участки тяжелой цепи, CL — константный участок легкой цепи, VH — вариабельный участок тяжелой цепи, VL — вариабельный участок легкой цепи. Fab — участок связывания антигена (антиген связывается в соответствующих ямках), Fc — кристаллизующийся фрагмент, он взаимодействует с рецепторами на поверхности клетки и некоторыми белками системы комплемента. Рисунок с сайта biomolecula.ru