Молодые птеродактили часто погибали во время шторма

Зольнхофенские сланцы — известная на весь мир сокровищница окаменелостей, где, в частности, было обнаружено свыше 500 образцов птерозавров, в том числе птеродактилей — одного из самых известных видов летающих ящеров. Что необычно, более хрупкие скелеты молодых животных великолепно сохранились: они часто сочлененные, с отпечатками мягких тканей. А вот остатки более крупных взрослых особей попадаются достаточно редко и в виде отдельных фрагментов. Британские палеонтологи, изучив пару скелетов неполовозрелых птеродактилей с переломанными костями, выдвинули предположение, что ключевым фактором, способствующим сохранению скелетов более мелких и неопытных летунов в Зольнхофене были морские шторма. Не справившись с ветром, юные птеродактили тонули и опускались на дно, где их тела довольно быстро покрывали штормовые отложения, что обеспечило исключительную сохранность скелетов и мягких тканей. Это исследование добавляет важный факт в понимание того, в каких условиях сохранялись ископаемые Зольнхофена.

Вот уже на протяжении более полутора веков зольнхофенские известняки на юге Германии известны как один из лагерштеттов — мест с уникальными условиями захоронения ископаемых организмов, обеспечившими исключительную сохранность не только скелетных остатков, но и мягких тканей. Первоначально разрабатываемый как источник литографского камня (там его добывали еще в XV веке), в наше время Зольнхофен известен в первую очередь своими окаменелостями юрского периода. Здесь были обнаружены остатки беспозвоночных, морских рептилий, птерозавров, динозавров и, конечно, знаменитого археоптерикса (Archaeopteryx), который был описан в 1861 году, всего через два года после публикации книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов», и стал классическим примером переходной формы, демонстрирующей эволюционную связь между рептилиями и птицами.

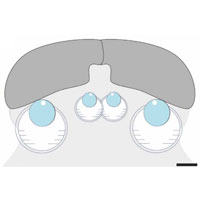

В позднем юрском периоде, 153–148 миллионов лет назад, Зольнхофен был архипелагом островков посреди мелководного моря Тетис. Условия там были необычными: этот район представлял собой ряд лагун, отрезанных от моря коралловыми рифами, что превращало их в застойные пересоленные водоемы (K. W. Barthel et al., 1994. Solnhofen: A Study In Mesozoic Palaeontology). У самого дна вода была практически лишена кислорода, так что ни рыб, ни коралловых полипов, ни бактериальных матов там не было, и любой организм, угодивший на дно лагуны, буквально консервировался там. Впрочем, что плохо для животных, то хорошо для палеонтологов: в мелкозернистом карбонатном иле на дне зольнхофенских лагун идеально сохранялись даже самые хрупкие окаменелости (см. картинку дня Загадочные тилакоцефалы с большими глазами), и всего из Зольнхофена известны многие сотни видов, от рыб и морских рептилий (ихтиозавров, крокодиломорфов и черепах) до разнообразных динозавров, иглокожих, моллюсков и членистоногих.

Один из примеров идеально сохранившихся зольнхофенских окаменелостей — юрская стрекоза из рода Mesuropetala, приходящаяся родственницей современным стрекозам-коромыслам. Фото с сайта commons.wikimedia.org

Птерозавров в Зольнхофене тоже было немало: найдены остатки около полутора десятка видов из различных семейств, причем между видами существовало эффективное разделение ниш, снижающее конкуренцию за пищевые ресурсы (L. Schmitz, R. Motani, 2011. Nocturnality in dinosaurs inferred from scleral ring and orbit morphology). Например, были среди местных птерозавров как рыбоядные виды (Птерозавры-рамфоринхи охотились на головоногих моллюсков юрского периода, «Элементы», 03.03.2020), так и фильтраторы, отцеживающие из воды мелкую живность подобно современным гусеобразным, и ловцы насекомых, способные легко догнать стрекозу или жука (см. картинку дня Насекомоядный птерозавр).

Пожалуй, к числу наиболее известных птерозавров из Зольнхофена (и ископаемых животных вообще) относится птеродактиль (Pterodactylus antiquus). Этот вид крылатых ящеров стал первым, с которым познакомилось человечество: еще в 1784 году Козимо Алессандро Коллини, на тот момент — член Палатинской академии наук и директор Мангеймского кабинета естественной истории, описал скелет необычного животного, обнаруженного в Зольнхофене. На тот момент никто еще не мог представить, что помимо птиц и рукокрылых в истории нашей планеты была еще одна группа летающих позвоночных, так что Коллини посчитал находку неизвестным морским обитателем, поскольку скелет нашли в окружении остатков рыб и ракообразных. Лишь в начале XIX века этот образец был правильно идентифицирован как летающая рептилия, и знаменитый французский естествоиспытатель Жорж Кювье дал ему название «Ptéro-Dactyle», то есть «пальцекрыл», которое в дальнейшем было латинизировано до Pterodactylus (P. Taquet, K. Padian, 2004. The earliest known restoration of a pterosaur and the philosophical origins of Cuvier’s Ossemens Fossiles).

Образец птеродактиля, описанный Козимо Коллини, сохранился в виде медной гравюры, выполненной Эгидом Верхелстом. Рисунок с сайта commons.wikimedia.org

Птеродактили из Зольнхофена (всего их было обнаружено несколько десятков образцов) послужили материалом для множества исследований, в первую очередь связанных с ростом и развитием птерозавров в ходе онтогенеза. Дело в том, что абсолютное большинство зольнхофенских птеродактилей — детеныши и полувзрослые особи (S. C. Bennett, 1994. Year-classes of pterosaurs from the Solnhofen Limestone of Germany: taxonomic and systematic implications). даже о том, что у этого вида имелся гребень на верхней части черепа, ученые узнали сравнительно недавно, поскольку остатки зрелых животных — большая редкость, да и те в основном представлены отдельными элементами скелета (S. C. Bennett, 2012. New information on body size and cranial display structures of Pterodactylus antiquus, with a revision of the genus). Такое распределение противоречит ожидаемому: в одинаковых условиях у более крупных и крепких скелетов взрослых будет больше шансов попасть в ископаемую летопись, чем у молодняка. И вот коллектив исследователей из Лестерского университета, проанализировав два ранее не описанных скелета молодых птеродактилей, предложил свое объяснение этого феномена.

«Героями» исследования стали два крохотных птеродактиля (в каталогах они фигурируют под номерами MBH 250624-07 и SNSB-BSPG 1993 XVIII 1508), которым ученые дали несколько ироничные прозвища «Лаки» («Счастливчик») и «Лаки II» («Счастливчик Второй»). Размах их крыльев составляет около 18–22 сантиметров (примерно в пять раз меньше размаха крыльев взрослой особи), оба скелета — одни из самых маленьких образцов птерозавров, известных науке. «Лаки» был извлечен из нижнетитонских отложений, «Лаки II» — из верхнекиммериджских, так что с геологической точки зрения эти два малыша — почти современники. Оба образца отнесены к виду P. antiquus по ряду признаков, в число которых входят уплощенные конические зубы, доходящие до кончиков челюстных костей и уменьшающиеся в размерах кзади, относительная длина фаланг крыла и плюсневых костей, а также дорсально изогнутый преацетабулярный отросток подвздошной кости, расположенный под вертлужной впадиной. Точный индивидуальный возраст детенышей установить сложно, но, исходя из их крошечных размеров и неполного окостенения скелета, это новорожденные или очень молодые животные, которые после выхода из яиц прожили всего несколько недель или даже дней.

Исследованные отпечатки и противоотпечатки птеродактилей, сфотографированные в ультрафиолетовом свете. A, B — образец MBH 250624-07, C, D — образец SNSB-BSPG 1993 XVIII 1508. Справа приведены реконструкции скелетов MBH 250624-07 (E) и SNSB-BSPG 1993 XVIII 1508 (F); красным выделены сломанные кости. Силуэт домовой мыши (Mus musculus) приведен для масштаба. Длина масштабного отрезка — 20 мм. Рисунок из обсуждаемой статьи

Что особенно привлекло внимание исследователей, так это очень похожие травмы обоих детенышей: косой диафизарный перелом плечевой кости. Эти переломы не похожи на случайные повреждения, характерные для окаменелостей из Зольнхофена, где чаще встречаются продольные изгибы и разрывы, выровненные по плоскостям напластования известняка. С другой стороны, оба перелома удивительно похожи на аналогичные травмы у современных птиц, возникающие не в результате удара обо что-то, а из-за резкого усиления нагрузки на крыло (T. Kim, Y. Kwon, 2016. Bone Fractures in Raptors in the Daegu-Gyeongbuk Region: A Retrospective Study). Скорее всего, кости сломались незадолго до гибели, поскольку не наблюдается ни малейших признаков заживления, а у птиц они заметны уже на пятый день после травмы (A. E. James et al., 1978. The use of xeroradiographic imaging to evaluate fracture repair in avian species). Поскольку оба скелета сочленены и сохранились практически полностью, захоронение должно было произойти довольно быстро, что исключает возникновение переломов в результате поедания падальщиками.

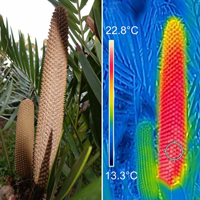

Какое же объяснение предложили ученые? Изучив слои известняка, в которых были обнаружены образцы, они обратили внимание, что оба птеродактиля захоронены в так называемых «флинцах» (нем. Flinz) — тонких и хрупких пластах, состоящих преимущественно из тонкозернистого карбоната карбоната кальция с небольшими примесями глины и кварца. «Флинцы» в Зольнхофене перемежаются «фойлями» (нем. Fäule) — более мягкими слоями, где карбоната кальция обычно 80–90%, а потому больше глины и органических веществ. «Фойли» представляют собой следы длительных периодов крайне медленного накопления осадка, тогда как «флинцы» интерпретируются как отмечающие короткие интервалы повышенной энергии и значительно увеличенного осадконакопления в бассейне. В настоящее время ученые сошлись во мнении, что «фойли» образовывались в «нормальных» условиях, а вот «флинцы» — в результате сильных тропических циклонов, приносящих разрушительные морские шторма.

Турбулентные потоки воздуха, сильные порывы ветра, бушующие волны и дождь — все это легко могло привести к гибели птеродактилей, причем среди современных летунов изолированные переломы характерны именно для животных, оказавшихся в открытом море, в отличие от множественных травм у тех, кого шторм застал над сушей. При этом в целом скелетные травмы для гибели во время шторма необязательны: большинство современных птиц, погибающих во время непогоды, умирают от истощения и утопления, что не оставляет видимых следов на их костях (I. Newton, 2007. Weather-related mass-mortality events in migrants). Также в первую очередь такие события влияют на неопытных молодых особей, которые еще и в силу меньших размеров не так долго способны противостоять ветру и имеют меньше шансов дожить до конца непогоды или долететь до безопасного места (M. Nicoll et al., 2016. Contrasting effects of tropical cyclones on the annual survival of a pelagic seabird in the Indian Ocean).

Два чередующихся типа осадконаколения в истории Зольнхофена: если в спокойные времена вероятность захоронения птерозавра в лагуне была невысокой, то во время шторма шанс его угодить на морское дно в целом виде и быть засыпанным осадком многократно возрастал. Рисунок из обсуждаемой статьи

Именно это, по-видимому, и привело к изобилию остатков неполовозрелых птеродактилей в зольнхофенском известняке: в обычных условиях тела летающих рептилий плохо сохраняются (Тапуннгака — крупнейший птерозавр Австралии, «Элементы», 24.09.2021), поскольку их легкие трупы долгое время плавают в толще воды и становятся объектом интереса для морских хищников. Во время шторма нахлебавшиеся воды молодые птерозавры быстро опускались на дно, где погребались в иле. Вдобавок, штормовое волнение вызывало подъем со дна аноксичной пересоленной воды, что приводило к гибели морских животных и препятствовало хищничеству, — а это еще больше повышало шансы утонувших птерозавров на полную фоссилизацию и сохранение до наших дней.

Что любопытно, среди остатков другого крайне многочисленного вида птерозавров из Зольнхофена, рамфоринха (Rhamphorhynchus muensteri), подобного распределения хорошо сохранившегося молодняка и фрагментированных остатков взрослых не наблюдается: особи всех размерных категорий сохранились примерно одинаково. Авторы объясняют это тем, что взрослые птеродактили, вероятно, не были типичными обитателями Зольнхофенского архипелага и искали пищу далеко в открытом океане, так что их трупы могли попасть в лагуну разве что случайно. Рамфоринхи же были прибрежными охотниками, поэтому трупы молодых и взрослых особей с равной вероятностью оказывались в подходящих для фоссилизации условиях. Также стоит отметить, что такое распределение характерно именно для Зольнхофена, поскольку в других известных лагерштеттах с изобилием остатков птерозавров — например, в раннеюрских сланцах Посидония (Posidonia Shale), — картина строго противоположная, и при обилии взрослых и полувзрослых особей остатки детенышей редки или полностью отсутствуют.

Источник: R. S. H. Smyth, R. Belben, R. Thomas, D. M. Unwin. Fatal accidents in neonatal pterosaurs and selective sampling in the Solnhofen fossil assemblage // Current Biology. 2025. DOI: 10.1016/j.cub.2025.08.006.

Анна Новиковская

Наверное, для палеонтологов старая шутка, а для меня новая. Похихикал))

Еще слово "кзади" заставило задуматься. В знакомом "сзади" "с" заменено на "к". Значит, можно сконструировать

Кпереди

Кправа

Клева

Интересно стало, такие слова о зубах тоже используются палеонтологами?

А вообще оч понравился сюжет.

Острый.

Прям готовый рассказик для Шерлока Холмса)

Во время шторма нахлебавшиеся воды молодые птерозавры быстро опускались на дно, где погребались в иле. Вдобавок, штормовое волнение вызывало подъем со дна аноксичной пересоленной воды,А как же пневматизация их костей, которая должна этому препятствовать? ) Так еще и солёная вода, которая повышает плавучесть.

-

А как же пневматизация их костей, которая должна этому препятствовать? )

Так легкие у птерозавров, как и у птиц, были связаны с воздушными мешками, которые в свою очередь прорастали в кости, делая их полыми (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joa.70030). То есть морская вода, залившись в легкие, точно так же через воздушные мешки попадала и в кости.-

То есть морская вода, залившись в легкие, точно так же через воздушные мешки попадала и в кости.

Вода в воде не тонет ;)Во время шторма нахлебавшиеся воды молодые птерозавры БЫСТРО опускались на дно, где погребались в иле.

Это происходило быстрее или медленнее, чем вода проникала во все поры их костей и воздушные мешки?)

Любые воздушные полости заполниться водой полностью могут только через отверстие сверху - чтобы весь воздух мог свободно выйти. А тут еще и мешки непонятной формы. В костях должно было оставаться множество полостей (работавших, как водолазный колокол/купол, кессон) из которых вода не могла вытеснить воздух. По крайней мере, достаточно быстро, и только лишь через поры в стенках костей. Но сначала через стенки воздушных мешков.-

Так не забываем про турбулентные потоки воды. Во время шторма утопление происходит куда быстрее, плюс крохотные размеры. Сколько там воздуха, в птерозаврике размером с воробушка?

-

Там же снизу потоки пересоленной - как с Мертвого моря - воды поднимались!? )

А много воздуха и не надо. Для воробушка. Он же легкий. То есть, всё относительно.

Трупы обычно вскоре всплывают от вздутия. Но лучше, конечно, уточнить это у патологоанатомов - насколько быстро.-

Не как в Мертвом море. По оценкам соленость придонных вод Зольнхофенских лагун была 10-14 % по массе, это плотность 1,07-1,1 г/см3. Но поскольку в Зольнхофене нет достоверных отложений гипса, соленость могла быть ниже 11%.

https://www.nature.com/articles/s41598-020-64651-8

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0252469 Для воробушка. Он же легкий.

Плавучесть зависит не от массы, вспоминайте закон Архимеда, а от плотности. Кусок мяса 5 г и 50 кг имеют одинаковую плавучесть.

И вообще вопрос, на сколько хорошо были развиты воздушные карманы ювенильных птерозавров...

Не понятно с чем вы спорите? С объективной реальностью? Наличие в донных отложениях нерасчлененных остатков птерозавров (у некоторых сохранились даже перепонки на крыльях и волосовидный покров) говорит о захоронении до сильного разложения трупов, т.е. относительно быстро. Фраза "относительно быстро" не означает минуты или часы, а лишь время до степени разложения, при котором труп разваливается.

-

-

-

-

С другой стороны, оба перелома удивительно похожи на аналогичные травмы у современных птиц, возникающие не в результате удара обо что-то, а из-за резкого усиления нагрузки на крылоЕсли предположить постепенное каждодневное хоть и незначительное, но постоянное увеличение силы тяжести, то вполне можно объяснить увеличение нагрузки на крылья, которая если не сразу, то через какое-то время привела бы к такой травме. Это как, если штангисту каждый день добавлять на штангу по килограмму, то он рано или поздно надорвется.

К тому же, с ростом силы тяжести уплотняется и утяжеляется атмосферный воздух, что создает большое сопротивление для взмахов крыльями и усиление нагрузки от порывов ветра. У современным птиц такие переломы, по-видимому, провоцируют перегрузки, возникающие именно при резких и сильных порывах ветра?

-

О! Но постепенное - оно, наоборот, способствует. Помните девушку, которая на плечах носила в горы ягненка, чтоб травки поел?

Он рос, рос, носить его как будто должно быть тяжелее, но девушка эти плавные ежедневные изменения не замечала, и...

Выросла в мифическую силачку и владычицу... почти всего мира.

Имя её все время забываю...

Так и тут: если изменения плавные - мы (в том числе и летучие всякие завры) только крепнем.

И владыками становимся-

Это же всего лишь миф.) И, она, наверное, тоже росла? ;)

У силы и выносливости есть предел.

Вспомним "Ну, погоди", где волку удержать штангу не дала бабочка, севшая на одну её сторону. ) На пределе возможностей всё решают даже граммы. Большинство спортивных травм спортсмены получают как раз на пределе своих физических возможностей.

Достаточно медленное увеличение силы тяжести, действительно, позволяет к нему приспособиться, но только, если оно изменяется незначительно, либо на протяжении жизни многих поколений. В течение одного-двух-трех поколений вряд ли можно успеть приспособиться к предполагаемому мной 2-3 кратному увеличению силы тяжести. Если нарастить размеры и массу тела можно достаточно быстро, то сбросить из гораздо сложнее, в частности, массу и размеры костей скелета.-

Вы уже лет 10 пишите про изменение гравитации, рассуждая о динозаврах, ни разу не задумавшись, каким должно было быть хотя бы Солнце при более низкой гравитационной постоянной и как оно влияло бы на Землю.

https://chat.deepseek.com/share/nfeb33ddeu7sera50d

В общем, ваши рассуждения некорректны. Зачем изображаете из себя Бредуна Шизофреновича на протяжении многих лет - загадка. -

И еще, по вашим предыдущим рассуждениям, увеличение силы тяжести на Земле примерно в 2 раза случилось 65 млн лет назад, из-за чего гигантские динозавры и вымерли. Но в заметке речь о птерозаврах из отложений конца юрского периода, возрастом ~150 млн. лет...

-

Это кажущееся противоречие в гипотезе уважаемого Кааба при должной фантазии легко преодолеть:

что мешает допустить, что тяжесть, однажды научившись возрастать довольно скоропалительно, не стала далее использовать сей навык? Вас же не смущает инфа о том, что магнитные полюса нашей планеты не раз уже менялись местами? Резко, радикально, но - не единожды! Почему же резкое изменение силы тяжести должно случиться лишь однажды в этом зыбком переменчивом мире? Ведь это даже было бы странно, чтоб что-то случилось лишь один раз! Ну, кроме Сотворения Мира, разумеется...))

-

-

-

Последние новости

См. также

Увы, во время сильного шторма неопытному летуну вроде изображенного птеродактиля (Pterodactylus antiquus) было не выжить, и с переломанными крыльями он падал в бушующее море. Рисунок © Rudolf Hima с сайта sci.news