Паразиты

-

21.07.2025Гриб-паразит заставляет зараженных гусениц усиленно питаться

Раскрыт молекулярный механизм, с помощью которого гриб Cordyceps militaris стимулирует переедание у зараженных гусениц. Гриб снижает уровень сахаров в гемолимфе насекомого, имитируя голод и активируя экспрессию пептида HemaP, регулирующего пищевое поведение. Ключевым звеном в этом каскаде оказывается грибковая трегалаза, по всей видимости заимствованная у насекомых.

Елена Устинова • Новости науки

-

21.04.2025Личинки ос-паразитоидов могут выживать в неподходящих хозяевах благодаря мультипаразитизму

Иногда совместное заражение двумя видами паразитоидов может позволить осе успешно развиться даже в неподходящем хозяине. Такие случаи фиксировались только для видов, не разделяющих общий ареал. Японские исследователи сумели доказать, что теоретически успешный мультипаразитизм возможен даже в природных условиях. Они назвали эту стратегию «пиратским паразитизмом».

Анна Новиковская • Новости науки

-

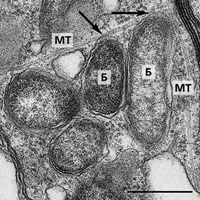

19.09.2024Бактерия позаимствовала гены моллюска, чтобы паразитировать в ядрах его клеток

Ряд бактерий приспособлен к внутриклеточному паразитизму, но такой «высший пилотаж» как жизнь внутри ядра клетки, — большая редкость. В новой статье описан такой случай у глубоководных морских моллюсков. Бактерии ‘Ca. Endonucleobacter’ живут в жабрах двустворок Bathymodiolus puteoserpentis и Gigantidas childressi, делятся в клеточном ядре, где достигают численности до 80 тысяч.

Михаил Орлов • Новости науки

-

16.08.2024Haplorchis pumilio — пример экстремальной эусоциализации среди паразитических червей

Американские ученые обнаружили, пожалуй, наиболее экстремальный пример эусоциальности у пресноводной трематоды Haplorchis pumilio. Впервые доказано, что солдаты — «профессиональные» защитники колонии, жертвующие собой ради успешного размножения сородичей, — у H. pumilio полностью стерильны и являются результатом особой линии развития, отличной от развития «нормальных» особей.

Анна Новиковская • Новости науки

-

08.04.2024Рыбий эктопаразитЮлия Михневич • Картинки дня

08.04.2024Рыбий эктопаразитЮлия Михневич • Картинки дня

-

03.01.2024Шестиногая лягушкаАнна Новиковская • Картинки дня

03.01.2024Шестиногая лягушкаАнна Новиковская • Картинки дня

-

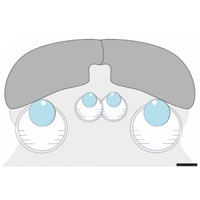

01.09.2023Ухудшение зрения у зараженных трематодой рыб — паразитическая манипуляция или побочный эффект?

Трематода D. pseudospathaceum обитает в хрусталиках глаз рыб и подавляет их защитное поведение, делая их более доступной добычей для рыбоядных птиц — окончательных хозяев паразита. Считается, что поведение рыбы меняется из-за ухудшения зрения. Недавнее исследование подтвердило способность трематоды манипулировать поведением рыб, но ставит под сомнение предположение об ухудшении зрения хозяина как об основном механизме манипуляций.

Михаил Гопко • Новости науки

-

21.01.2022Мушиный гриб-паразит делает из самцов домашних мух некрофилов

Энтомопатогенный гриб Entomophthora muscae управляет не только зараженной комнатной мухой (Musca domestica), но и поведением ее здоровых конспецификов. Трупы самок мух привлекают здоровых самцов, которые заражаются патогенным грибом в результате попыток спариться с мертвыми самками. Для этого энтомофтора синтезирует смесь летучих сесквитерпенов, действующих на самцов как афродизиаки.

Ира Демина • Новости науки

-

2021Я, паразит

Автор знакомит читателя с огромным разнообразием паразитических видов, рассказывает, на каких принципах строится их стратегия выживания, какими последствиями для организма хозяина оборачивается «сожительство» с ними, как происходит их размножение.

Пьер Кернер • Книжный клуб

-

22.10.2021Универсальный «хищник»

Гриб боверия Басси заражает насекомых и паукообразных, вызывая заболевание, известное как «белая мускардина». Почему этот гриб так эффективен в поражении членистоногих?Евгений Антонов • Картинки дня

Гриб боверия Басси заражает насекомых и паукообразных, вызывая заболевание, известное как «белая мускардина». Почему этот гриб так эффективен в поражении членистоногих?Евгений Антонов • Картинки дня

-

16.09.2021Клещевые риккетсиозы — близкие родственники сыпного тифаВера Рар, Яна Иголкина, Нина Тикунова, Валентин Власов • Библиотека • «Наука из первых рук» №1/2(91), 2021

16.09.2021Клещевые риккетсиозы — близкие родственники сыпного тифаВера Рар, Яна Иголкина, Нина Тикунова, Валентин Власов • Библиотека • «Наука из первых рук» №1/2(91), 2021

-

23.08.2021Отсутствие санкций со стороны фикуса превратило фиговых ос из партнеров в нахлебников

Растения рода Ficus и перепончатокрылые из семейства Agaonidae — облигатные мутуалисты: личинки агаонид развиваются только внутри соцветий фикусов, а взрослые особи опыляют растения. В одной из популяций фикуса F. microcarpa «отлынивающие» от опыления агаониды не подвергаются санкциям со стороны растений. Из-за этого, похоже, там появился новый вид агаонид, перешедший от мутуализма к паразитизму.

Анастасия Вабищевич • Новости науки

-

19.07.2021Саккулина, крабий паразит

Сложно поверить, но желтый мешок на брюхе этого краба — тоже ракообразное, паразитический корнеголовый рак саккулина. Этот удивительный организм во взрослом состоянии утрачивает любые черты сходства с ракообразными и полностью меняет жизнь своего хозяина.Ира Демина • Картинки дня

Сложно поверить, но желтый мешок на брюхе этого краба — тоже ракообразное, паразитический корнеголовый рак саккулина. Этот удивительный организм во взрослом состоянии утрачивает любые черты сходства с ракообразными и полностью меняет жизнь своего хозяина.Ира Демина • Картинки дня

-

11.06.2021Доля сыновей в совместных кладках наездников Melittobia выше у «летунов», чем у «ползунов»

Наездники Melittobia australica долго озадачивали ученых тем, что в экспериментах не удавалось заставить их менять соотношение полов в потомстве при изменении числа делающих совместную кладку самок. Изучение природной популяции этих наездников показало, что самки учитывают степень родства с соседками по кладке: самцов в потомстве больше, если общую кладку делают неродственные самки.

Анастасия Вабищевич • Новости науки

-

11.04.2021Генетика в московском дворе: насекомые разносят споры гриба, который меняет пол растенияИлья Захаров • Библиотека • «Природа» №7, 2020

11.04.2021Генетика в московском дворе: насекомые разносят споры гриба, который меняет пол растенияИлья Захаров • Библиотека • «Природа» №7, 2020

-

29.12.2020Паразитизм в особо мелком размере: микоплазма и ее 40 промоторовМихаил Орлов • Библиотека • «Природа» №2, 2020

29.12.2020Паразитизм в особо мелком размере: микоплазма и ее 40 промоторовМихаил Орлов • Библиотека • «Природа» №2, 2020

-

27.11.2020Размер и пол ягнят зависят от количества паразитов в кишечнике овцы

Ученые показали, что паразиты желудочно-кишечного тракта баранов Далла влияют на размер потомства: чем больше гельминтов в организме самки, тем более мелкие у нее рождаются ягнята. Выделяемые гельминтами вещества вызывают задержку овуляции, из-за чего ягнята развиваются, когда еды заметно меньше. Также оказалось, что гельминты влияют и на пол ягнят: сильно зараженные овцы чаще вынашивают самцов, чем самок. Физиологический механизм этого сдвига пока не выяснен.

Алёна Сухопутова • Новости науки

-

10.08.2020Паразиты хуже адаптируются к хозяевам с редкими генотипами

Математические модели предсказывают, что в популяциях подверженных заражению паразитами организмов преимущество должны получить более редкие генотипы. А теперь и в эксперименте на нематодах и бактериях удалось продемонстрировать, что отбор на повышение вирулентности приводит к тому, что паразиты становятся менее опасными для более редкого генотипа хозяина, давая ему селективное преимущество.

Сергей Лысенков • Новости науки

-

11.06.2020Воры-нахлебники были уже в кембрийском периоде

Древнейших на сегодня паразитов вместе с их хозяевами брахиоподами удалось обнаружить в кембрийских морских отложениях местонахождения Гуаньшань на юге Китая. Эти небольшие трубчатые существа облепляли раковины брахиопод так, чтобы поток пищевых частиц, создаваемый хозяином, сам шел им в рот, — такой образ жизни выдал в них клептопаразитов. А носившие их на себе брахиоподы лишались части своей пищи и из-за этого росли плохо и оставались мелкими.

Андрей Журавлёв • Новости науки

-

24.03.2020Изолированные популяции подорожника хуже справляются с паразитическим грибом

Финские ученые 15 лет исследовали несколько тысяч популяций подорожника ланцетолистного на Аландских островах. Это растение страдает от паразитического гриба Podosphaera plantaginis. Оказалось, что в изученной системе «паразит — хозяин» изолированное положение не является залогом успешного избегания инфекции на уровне популяции, а генетическое разнообразие важно как для процветания хозяина, так и для выживания паразита.

Михаил Гопко • Новости науки

-

27.02.2020Массовое вымирание амфибий привело к значительной перестройке сообщества змей тропического леса

Распространение патогенного грибка Batrachochytrium dendrobatidis стало причиной резкого сокращения численности и разнообразия амфибий во многих регионах мира. Герпетологи из США и Панамы оценили, как этот «лягушачий апокалипсис» повлиял на змей в панамском национальном парке «Омар Торрихос». Результаты оказались неутешительными, хотя и ожидаемыми: сообщество змей стало менее разнообразным, часть видов стала встречаться намного реже, а некоторые исчезли совсем.

Сергей Коленов • Новости науки

-

05.08.2019В митохондриальной ДНК волосатиков много длинных палиндромов в белок-кодирующих генах

Российские биологи прочитали митохондриальные геномы четырех видов волосатиков и обнаружили в них необычайно длинные и при этом точные инвертированные повторы в белок-кодирующих генах. Это удивительно, так как наличие таких повторов сильно ограничивает возможности оптимизации закодированной ими аминокислотной последовательности в процессе эволюции. Тем не менее, у волосатиков гены, содержащие шпильки, транскрибируются и транслируются в функциональные белки.

Дмитрий Кнорре • Новости науки

-

09.07.2019Среди перьевых клещей нашлись и полезные для птиц

Перьевые клещи — разнообразная и многочисленная группа симбионтов птиц. Часть из них — ярко выраженные паразиты, но для большинства характер взаимоотношений с хозяевами не установлен. Исследование содержимого кишечников перьевых клещей, собранных с 18 видов воробьиных птиц, показал, что эти клещи питаются грибами и бактериями, в том числе и потенциально вредными для птиц, собирая их с перьев. То есть эти клещи не паразиты, а комменсалы.

Ира Демина • Новости науки

-

08.07.2019Паразитическая муха — гроза птенцов

Личинки некоторых падальных мух перешли на питание кровью...беззащитных птенцов. Они предпочитают птиц, строящих закрытые гнезда или располагающих их на земле, например, пеночек.Павел Квартальнов • Картинки дня

Личинки некоторых падальных мух перешли на питание кровью...беззащитных птенцов. Они предпочитают птиц, строящих закрытые гнезда или располагающих их на земле, например, пеночек.Павел Квартальнов • Картинки дня

-

21.02.2019Бактерия Wolbachia — «серый кардинал» мира насекомыхАнтон Струнов, Мария Жукова, Дина Малькеева, Елена Киселева • Библиотека • «Природа» №12, 2014

21.02.2019Бактерия Wolbachia — «серый кардинал» мира насекомыхАнтон Струнов, Мария Жукова, Дина Малькеева, Елена Киселева • Библиотека • «Природа» №12, 2014

-

13.02.2019Одни очень простые животные паразитируют внутри других: ортонектида в ксенотурбелле

Ортонектиды — крайне упрощенные потомки каких-то первичноротых, вероятнее всего — кольчатых червей. Они паразитируют в разных беспозвоночных, в том числе, как выяснилось, в ксенотурбеллах — очень просто устроенных морских червях, до сих пор задающих зоологам много загадок.

Сергей Ястребов • Новости науки

-

04.02.2019Чужие против хищниковНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №12, 2018

04.02.2019Чужие против хищниковНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №12, 2018

-

21.12.2018Как паразиты манипулируют своими хозяевамиБорис Борисов, Юрий Дьяков • Библиотека • «Природа» №6, 2014

21.12.2018Как паразиты манипулируют своими хозяевамиБорис Борисов, Юрий Дьяков • Библиотека • «Природа» №6, 2014

-

21.09.2018Растение-паразит на паразите растенияНаталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №18(262), 2018

21.09.2018Растение-паразит на паразите растенияНаталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №18(262), 2018

-

19.09.2018Божьи коровки и половая инфекцияЮлия Михневич • Картинки дня

19.09.2018Божьи коровки и половая инфекцияЮлия Михневич • Картинки дня

-

03.09.2018Древних паразитоидных ос впервые нашли в телах их жертв

Немецкие палеонтологи обнаружили первое прямое свидетельство эндопаразитизма у древних насекомых. С помощью томографа они просветили окаменевшие куколки мух, извлеченные из отложений позднего эоцена во Франции, и разглядели в некоторых из них паразитоидных ос Diapriidae, готовых к выходу. Всего ученым удалось идентифицировать четыре новых вида эоценовых паразитоидов, причем один из них относится к современному роду.

Александр Храмов • Новости науки

-

21.08.2018Омела как образ жизниАлексей Опаев • Картинки дня

21.08.2018Омела как образ жизниАлексей Опаев • Картинки дня

-

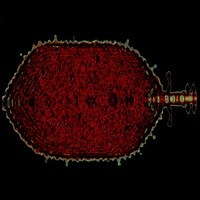

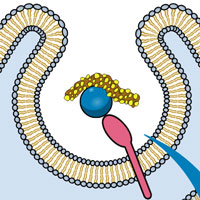

17.08.2018Что в голове у бактериофага

Что творится у вируса в голове? У бактериофага Т4 она заполнена огромной молекулой ДНК, которая непонятно как туда помещается. Что кодирует такой огромный геном и можно ли упаковать в голову новорожденного вируса какой-нибудь иной молекулярный груз? Ответы в новой картинке дня.Галина Клинк • Картинки дня

Что творится у вируса в голове? У бактериофага Т4 она заполнена огромной молекулой ДНК, которая непонятно как туда помещается. Что кодирует такой огромный геном и можно ли упаковать в голову новорожденного вируса какой-нибудь иной молекулярный груз? Ответы в новой картинке дня.Галина Клинк • Картинки дня

-

30.07.2018Танец дрофы и жуки-нарывники

Дрофы известны не только красивыми брачными танцами, но и тем, что могут спокойно поедать ядовитых жуков-нарывников. Причем самцы делают это чаще самок и выбирают жуков покрупнее. А то не дай бог на белоснежном оперении покажутся следы паразитов!Ира Демина • Картинки дня

Дрофы известны не только красивыми брачными танцами, но и тем, что могут спокойно поедать ядовитых жуков-нарывников. Причем самцы делают это чаще самок и выбирают жуков покрупнее. А то не дай бог на белоснежном оперении покажутся следы паразитов!Ира Демина • Картинки дня

-

24.07.2018В отношениях растения, гусеницы-вредителя, осы-наездника и ее гиперпаразитоида важную роль играет поли-ДНК-вирус

Симбиоз паразитоидной осы с вирусом позволяет подавлять иммунитет гусениц, в которых осы откладывают яйца. Вирус также способен регулировать активность генов гусеницы, что влияет еще и на защитную реакцию растения на гусеницу. Всё это обеспечивает повышенное выживание личинок осы и, как следствие, помогает вирусу. Однако у этого сотрудничества есть и оборотная сторона.

Алёна Сухопутова • Новости науки

-

31.05.2018Кукушка коэль

Эта большая кукушка паразитирует на врановых, причем птенцы не выталкивают яйца и других птенцов, а просто вылупляются раньше, чтобы быть сильнее и оттеснять соседей от пищи.Вероника Самоцкая • Картинки дня

Эта большая кукушка паразитирует на врановых, причем птенцы не выталкивают яйца и других птенцов, а просто вылупляются раньше, чтобы быть сильнее и оттеснять соседей от пищи.Вероника Самоцкая • Картинки дня

-

07.05.2018Китовые вши

А вы знали, что у китов тоже бывают вши? Причем не насекомые, как у нас, а ракообразные. Причем они занимают на коже кита разные экологические ниши, а еще по вшам можно изучать филогению китов.Ольга Филатова • Картинки дня

А вы знали, что у китов тоже бывают вши? Причем не насекомые, как у нас, а ракообразные. Причем они занимают на коже кита разные экологические ниши, а еще по вшам можно изучать филогению китов.Ольга Филатова • Картинки дня

-

15.04.2018Что объединяет паразитов сардины и планктон?

Многолетние исследования зоопланктона и паразитов европейской сардины в прибрежной зоне Марокко позволили дифференцировать два стабильных состояния неритического сообщества мезозоопланктона (1994-1998 гг. и 1999-2007 гг.) и два стабильных состояния сообщества паразитов сардины (1994-1999 гг. и 2003-2011 гг.). В 1998 г. в прибрежной зоне Марокко произошли климатические перестройки, сопровождающиеся резкой активизацией прибрежного апвеллинга. За ними последовали относительно быстрые ценотические изменения, которые привели к новому стабильному и продолжительному состоянию неритического сообщества мезозоопланктона и сообщества паразитов сардины. Каковы же возможные механизмы такой сопряженности в динамике совершенно разных компонентов пелагической экосистемы? Можно ли рассматривать описанные ценотические изменения как последствия сдвига в режиме функционирования всей экосистемы прибрежной зоны Марокко? А может и всего Мирового океана?! Это в своей статье обсуждают О.А. Шухгалтер и В.В. Лидванов.О. А. Шухгалтер, В. В. Лидванов • Журнал общей биологии • №2, 2018

Многолетние исследования зоопланктона и паразитов европейской сардины в прибрежной зоне Марокко позволили дифференцировать два стабильных состояния неритического сообщества мезозоопланктона (1994-1998 гг. и 1999-2007 гг.) и два стабильных состояния сообщества паразитов сардины (1994-1999 гг. и 2003-2011 гг.). В 1998 г. в прибрежной зоне Марокко произошли климатические перестройки, сопровождающиеся резкой активизацией прибрежного апвеллинга. За ними последовали относительно быстрые ценотические изменения, которые привели к новому стабильному и продолжительному состоянию неритического сообщества мезозоопланктона и сообщества паразитов сардины. Каковы же возможные механизмы такой сопряженности в динамике совершенно разных компонентов пелагической экосистемы? Можно ли рассматривать описанные ценотические изменения как последствия сдвига в режиме функционирования всей экосистемы прибрежной зоны Марокко? А может и всего Мирового океана?! Это в своей статье обсуждают О.А. Шухгалтер и В.В. Лидванов.О. А. Шухгалтер, В. В. Лидванов • Журнал общей биологии • №2, 2018

-

27.02.2018Экология страха (размышления у енотовой латрины)Наталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №2(246), 2018

27.02.2018Экология страха (размышления у енотовой латрины)Наталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №2(246), 2018

-

21.02.2018Вылупление таинственного ипсигона

Фасетотекты — загадочная группа крошечных рачков, у которых за 130 лет исследований так и не нашли взрослую форму. Зато личинок известно множество. Пришлось ученым в лаборатории искусственно вызывать метаморфоз, вот только получилось нечто довольно странное.Андрей Петров • Картинки дня

Фасетотекты — загадочная группа крошечных рачков, у которых за 130 лет исследований так и не нашли взрослую форму. Зато личинок известно множество. Пришлось ученым в лаборатории искусственно вызывать метаморфоз, вот только получилось нечто довольно странное.Андрей Петров • Картинки дня

-

13.12.2017Сколекс свиного цепня

Этот «инопланетянин» на самом деле самый обыкновенный паразит – свиной цепень. Но если взглянуть поближе, история личной и эволюционной жизни паразита необыкновенна и связана напрямую с его единственным основным хозяином, человеком.Юлия Михневич • Картинки дня

Этот «инопланетянин» на самом деле самый обыкновенный паразит – свиной цепень. Но если взглянуть поближе, история личной и эволюционной жизни паразита необыкновенна и связана напрямую с его единственным основным хозяином, человеком.Юлия Михневич • Картинки дня

-

20.11.2017Собрать генетический материал обитателей тропиков помогут пиявки

Как узнать видовой состав животных тропического леса? В этом может помочь анализ содержимого желудков кровососущих насекомых. Но еще перспективнее — распространенные в тропиках сухопутные пиявки, поскольку кровь они могут сохранять дольше, а мобильность у них ниже. При помощи крови из пиявок можно даже устанавливать, от каких вирусов страдают животные.

Павел Квартальнов • Новости науки

-

15.11.2017Паразитические манипуляции: один паразит – две (эко)системы

Бывают ли у паразитов телохранители? Насколько мертвой должна быть хватка, чтобы остаться в палеонтологической летописи? Как манипулируют поведением хозяев «незрелые» паразиты? Есть ли Любовь после Смерти? Могут ли паразиты сделать своего хозяина привлекательным? Что заставляет бокоплавов менять свой цвет? Как паразиты влияют на экосистему в целом и конфликтуют ли они друг с другом? Об этом и о многом другом вы сможете узнать из обзора М.В. Гопко и В.Н. Михеева, посвященного паразитическим манипуляциям. Обзор рассчитан на широкий круг читателей. Здесь я привожу несколько наиболее ярких примеров манипуляций, упомянутых в работе, и их следствий для экосистемы в целом.Миша Гопко • Журнал общей биологии • №6, 2017

Бывают ли у паразитов телохранители? Насколько мертвой должна быть хватка, чтобы остаться в палеонтологической летописи? Как манипулируют поведением хозяев «незрелые» паразиты? Есть ли Любовь после Смерти? Могут ли паразиты сделать своего хозяина привлекательным? Что заставляет бокоплавов менять свой цвет? Как паразиты влияют на экосистему в целом и конфликтуют ли они друг с другом? Об этом и о многом другом вы сможете узнать из обзора М.В. Гопко и В.Н. Михеева, посвященного паразитическим манипуляциям. Обзор рассчитан на широкий круг читателей. Здесь я привожу несколько наиболее ярких примеров манипуляций, упомянутых в работе, и их следствий для экосистемы в целом.Миша Гопко • Журнал общей биологии • №6, 2017

-

15.11.2017Какой хозяин гостеприимнее?

Черноморская популяция паразитической трематоды Helicometra fasciata поддерживается хозяевами нескольких различных видов рыб. Ученые поставили своей целью определить репродуктивную эффективность группировок личинок паразита из разных окончательных хозяев. Исследования показали, что из 14 видов рыб-хозяев наиболее «гостеприимными» - репродуктивно эффективными для паразита – оказались морской ерш и рулена. Эти два вида хозяев ответственны за поставку 80% всех яиц хеликометры. Среди видов-хозяев есть случайные хозяева – эти восемь видов формируют всего 1.6% популяции яиц паразита. Нашелся и такой хозяин (морская собачка), который принимает незваного «гостя», но яиц не производит, т.к. личинки паразита в нем не созревают. Наиболее оптимальную среду для развития паразита представляет собой организм умеренно заражаемого хеликометрами морского ерша – очевидно, он и является истинным основным окончательным хозяином черноморских хеликометр.Юлия Корнийчук • Журнал общей биологии • №6, 2017

Черноморская популяция паразитической трематоды Helicometra fasciata поддерживается хозяевами нескольких различных видов рыб. Ученые поставили своей целью определить репродуктивную эффективность группировок личинок паразита из разных окончательных хозяев. Исследования показали, что из 14 видов рыб-хозяев наиболее «гостеприимными» - репродуктивно эффективными для паразита – оказались морской ерш и рулена. Эти два вида хозяев ответственны за поставку 80% всех яиц хеликометры. Среди видов-хозяев есть случайные хозяева – эти восемь видов формируют всего 1.6% популяции яиц паразита. Нашелся и такой хозяин (морская собачка), который принимает незваного «гостя», но яиц не производит, т.к. личинки паразита в нем не созревают. Наиболее оптимальную среду для развития паразита представляет собой организм умеренно заражаемого хеликометрами морского ерша – очевидно, он и является истинным основным окончательным хозяином черноморских хеликометр.Юлия Корнийчук • Журнал общей биологии • №6, 2017

-

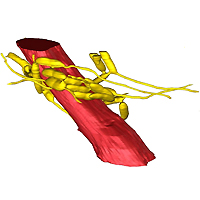

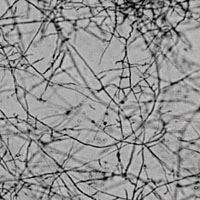

14.11.2017Гриб-манипулятор строит внутри муравья-зомби трехмерную сеть

Американские биологи выяснили, что паразитический гриб кордицепс однобокий, превращающий муравьев-древоточцев в послушных зомби, образует внутри их тела трехмерную сеть, которая оплетает все внутренние органы муравья, включая отдельные мышечные волокна, но не заходит в мозг. Получается, для сложного манипулирования поведением хозяина паразиту совершенно не обязательно проникать в его центральную нервную систему.

Александр Храмов • Новости науки

-

01.11.2017Кордицепсы, паразиты грибов

Наши старые знакомые кордицепсы, оказывается, паразитируют не только на насекомых, но даже и на других грибах. Явление, когда паразит и хозяин являются близкими родственниками, называется адельфопаразитизмом.Илья Винер • Картинки дня

Наши старые знакомые кордицепсы, оказывается, паразитируют не только на насекомых, но даже и на других грибах. Явление, когда паразит и хозяин являются близкими родственниками, называется адельфопаразитизмом.Илья Винер • Картинки дня

-

24.10.2017Муравей-зомби

Этот муравей-древоточец стал жертвой паразитического гриба-кордицепса, который изменил его поведение и заставил мертвой хваткой вцепиться в субстрат. Таким образом гриб уничтожал целые колонии муравьев.Илья Винер • Картинки дня

Этот муравей-древоточец стал жертвой паразитического гриба-кордицепса, который изменил его поведение и заставил мертвой хваткой вцепиться в субстрат. Таким образом гриб уничтожал целые колонии муравьев.Илья Винер • Картинки дня

-

18.10.2017Кордицепсы, паразиты беспозвоночных

Этот гриб растет прямо из тела клопа, буквально вытесняя ткани хозяина. Впоследствии кордицепс выпускает из тела хозяина характерный вырост — строму.Илья Винер • Картинки дня

Этот гриб растет прямо из тела клопа, буквально вытесняя ткани хозяина. Впоследствии кордицепс выпускает из тела хозяина характерный вырост — строму.Илья Винер • Картинки дня

-

03.10.2017Симбионт и судьба

Микроорганизмы, обитающие на и в макроорганизмах, — сегодня модная тема. Все знают, как важен микробиом кишечника для здоровья человека. Но есть микроскопические симбионты и у медоносной пчелы, и у клеща, и даже у корабельного червя.Наталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №8, 2017

Микроорганизмы, обитающие на и в макроорганизмах, — сегодня модная тема. Все знают, как важен микробиом кишечника для здоровья человека. Но есть микроскопические симбионты и у медоносной пчелы, и у клеща, и даже у корабельного червя.Наталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №8, 2017

-

17.07.2017Ришта Святого Роха

Этот червяк, вылезающий из ноги французского святого, похоже, представляет собой самое раннее изображение дракункулеза — паразитического заболевания, которое уже почти удалось победить.Эрика Ефремова • Картинки дня

Этот червяк, вылезающий из ноги французского святого, похоже, представляет собой самое раннее изображение дракункулеза — паразитического заболевания, которое уже почти удалось победить.Эрика Ефремова • Картинки дня

-

10.07.2017Генетики выяснили происхождение новой болезни пшеницы

Паразитический гриб Pyricularia oryzae вызывает опасное заболевание у риса и многих других злаков, однако для пшеницы он был не опасен вплоть до 1985 года. В дальнейшем болезнь широко распространилась по Южной Америке, а в 2016 году проникла в Азию. Японские и американские генетики выявили ключевое генетическое изменение, позволившее паразиту перейти на нового хозяина.

Александр Марков • Новости науки

-

20.06.2017Комары против лихорадкиНаталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №9(228), 2017

20.06.2017Комары против лихорадкиНаталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №9(228), 2017

-

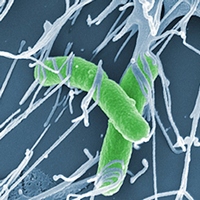

09.06.2017Бактерии-манипуляторы

Это шигеллы, возбудители дизентерии. Эти бактерии мало того, что приносят массу неприятных ощущений, так еще и, пользуясь лазейкой в нашем собственном геноме, заставляют наши эпителиальные клетки облегчать паразитам внедрение!Вероника Самоцкая • Картинки дня

Это шигеллы, возбудители дизентерии. Эти бактерии мало того, что приносят массу неприятных ощущений, так еще и, пользуясь лазейкой в нашем собственном геноме, заставляют наши эпителиальные клетки облегчать паразитам внедрение!Вероника Самоцкая • Картинки дня

-

31.05.2017Паникующая трипаносома

Трипаносомы — чрезвычайно успешные паразиты, умудряющиеся обманывать иммунную систему самых разных групп животных. Как оказалось, они еще и умеют посылать сигналы бедствия, стимулирующие сородичей бежать из опасной зоны.Вероника Самоцкая • Картинки дня

Трипаносомы — чрезвычайно успешные паразиты, умудряющиеся обманывать иммунную систему самых разных групп животных. Как оказалось, они еще и умеют посылать сигналы бедствия, стимулирующие сородичей бежать из опасной зоны.Вероника Самоцкая • Картинки дня

-

29.05.2017Древнейшая вошь

До недавнего времени вши были единственным отрядом насекомых, не представленным в палеонтологической летописи. Оно и немудрено, ведь эти паразиты вообще не слезают с хозяев и потому почти не сохраняются в окаменелостях и янтаре. Известно всего две ископаемые вши, и то одна из них под вопросом.Александр Храмов • Картинки дня

До недавнего времени вши были единственным отрядом насекомых, не представленным в палеонтологической летописи. Оно и немудрено, ведь эти паразиты вообще не слезают с хозяев и потому почти не сохраняются в окаменелостях и янтаре. Известно всего две ископаемые вши, и то одна из них под вопросом.Александр Храмов • Картинки дня

-

18.05.2017Паразиты птерозавров оказались заядлыми ныряльщиками

Российские палеонтологи обнаружили у раннемеловой протоблохи Saurophthirus дыхательную систему, адаптированную к водному образу жизни. Открытие заставляет пересмотреть представления о жизненном цикле этих паразитов. Возможно, напившись крови, они ныряли для откладки яиц в водоем. По другой версии, эти насекомые кормились на плавающих птерозаврах и были ныряльщиками поневоле.

Александр Храмов • Новости науки

-

18.04.2017Древнейший жук-термитофил

Это крошечное существо, похожее на краба или мечехвоста, — на самом деле древний жук, который жил в термитниках и питался на их грибных плантациях. Нашли жука в бирманском янтаре возрастом около 100 млн лет.Александр Храмов • Картинки дня

Это крошечное существо, похожее на краба или мечехвоста, — на самом деле древний жук, который жил в термитниках и питался на их грибных плантациях. Нашли жука в бирманском янтаре возрастом около 100 млн лет.Александр Храмов • Картинки дня

-

27.02.2017Полезный паразит

По определению, паразит приносит вред хозяину. Но иногда они приносят не только вред. В чем может состоять польза от паразитов для хозяев?

Сергей Глаголев • Задачи

-

07.02.2017Узурпаторы гнезд

На Звенигородской биостанции МГУ наблюдали очень редкий случай совместного гнездования мухоловки-пеструшки и синицы московки. Две самки одновременно насиживали общую кладку, сидя бок о бок в гнезде, а оба самца прилетали их кормить.Андрей Бушуев • Картинки дня

На Звенигородской биостанции МГУ наблюдали очень редкий случай совместного гнездования мухоловки-пеструшки и синицы московки. Две самки одновременно насиживали общую кладку, сидя бок о бок в гнезде, а оба самца прилетали их кормить.Андрей Бушуев • Картинки дня

-

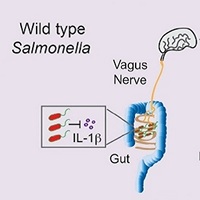

31.01.2017Патогенная бактерия улучшает аппетит своих жертв, помогая им выживать, а себе — распространяться

Патогенная бактерия Salmonella enterica serovar Typhimurium блокирует снижение аппетита при кишечных инфекциях у мышей. В результате зараженные мыши продолжают активно питаться, что облегчает течение болезни и снижает смертность, а также помогает бактерии заражать новых жертв.

Александр Марков • Новости науки

-

05.01.2017Вставка генома вольбахии может приводить к развитию новой половой хромосомы у ее хозяев

Наземные ракообразные мокрицы-броненосцы Armadillidium vulgare, зараженные бактерией вольбахией, утратили женскую W-хромосому. Однако впоследствии в результате крупной вставки из генома вольбахий в одну из хромосом мокриц возник f-элемент, отвечающий за развитие в самок даже в отсутствие бактерий, и у этих ракообразных сформировалась новая пара половых хромосом.

Сергей Лысенков • Новости науки

-

19.12.2016Чтобы спастись от паразитов, первым живым системам достаточно было время от времени разделяться на мелкие капли

Ключевым этапом зарождения жизни было появление химических репликаторов — комплексов молекул, способных к самокопированию и дарвиновской эволюции. Но сразу же должны были появиться и репликационные паразиты, использующие ресурсы сообщества для собственного размножения и ничего не дающиевзамен. Эксперименты на искусственных репликаторах показали, что для защиты от паразитов достаточно периодического разделения раствора, в котором они существуют, на мелкие капельки, которые потом могут снова сливаться.

Александр Марков • Новости науки

-

08.12.2016Европейская мышь и рыжая полевка не обмениваются блохами

Многие опасные для человека болезни передаются грызунами, причем обычно возбудители переносятся сразу несколькими видами грызунов, обитающими на одной территории. В недавней статье показано, что в крови европейской лесной мыши и рыжей полевки встречаются разные наборы генетических линий одних и тех же видов бактерий из рода Bartonella, то есть смешивание при передаче от мыши к полевке и наоборот происходит редко, хотя те и другие обитают бок о бок в одном лесу.

Алексей Опаев • Новости науки

-

05.12.2016«Мокрица, пожирающая язык»

Это изопода Cymothoa exigua — маленький рачок, который убивает язык у рыбы и становится на его место, питаясь кровью и слизью хозяина. Рыба при этом не погибает, а просто пользуется рачком вместо языка.Роман Орехов • Картинки дня

Это изопода Cymothoa exigua — маленький рачок, который убивает язык у рыбы и становится на его место, питаясь кровью и слизью хозяина. Рыба при этом не погибает, а просто пользуется рачком вместо языка.Роман Орехов • Картинки дня

-

18.04.2016Ученые выяснили, почему бактериофагам трудно бороться с иммунной системой бактерий

Эффективность системы наследуемого приобретенного иммунитета CRISPR-Cas, широко распространенная у прокариот, обеспечивается тем, что благодаря ее работе разные бактерии учатся распознавать вирус по разным участкам его генома. В результате способы защиты бактерий от данного вируса становятся настолько разнообразными, что никакие точечные мутации уже не помогают вирусам эффективно приспособиться к коллективной обороне жертв. Это способствует эволюции специальных вирусных генов, подавляющих работу системы CRISPR в целом, а бактерии отвечают на это эволюцией новых вариантов системы CRISPR.

Александр Марков • Новости науки

-

23.01.2016Паразиты-манипуляторы

Лекция прочитана 23 января 2016 года в Музее Москвы в рамках проекта «Лекторий Образовача: Курилка Гутенберга». Как паразиты управляют своими хозяевами? Как связаны зомби, котики, паразиты, звездные войны и религиозные ритуалы? Чем постиранный свитер Гитлера лучше нестираного? Этим и многим другим интересным вопросам посвящена лекция Александра Панчина.Александр Панчин • Видеотека

Лекция прочитана 23 января 2016 года в Музее Москвы в рамках проекта «Лекторий Образовача: Курилка Гутенберга». Как паразиты управляют своими хозяевами? Как связаны зомби, котики, паразиты, звездные войны и религиозные ритуалы? Чем постиранный свитер Гитлера лучше нестираного? Этим и многим другим интересным вопросам посвящена лекция Александра Панчина.Александр Панчин • Видеотека

-

07.10.2015Нобелевская премия по физиологии и медицине — 2015

5 октября были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2015 год. Половина премии присуждена американцу ирландского происхождения Уильяму Кэмпбеллу и японцу Сатоси Омуре за их исследования в области лечения заболеваний, вызванных паразитическими червями. Вторая половина премии досталась китаянке Ту Юю за открытие новых методов лечения малярии.

Елена Наймарк • Новости науки

-

21.07.2015Биоразнообразие полезно для здоровья

Ученые с факультета интегративной биологии Южно-Флоридского университета в Тампе (США) обобщили все научные работы, в которых исследовалась зависимость заражения паразитами от факторов среды. Анализ этих работ показал, что чем выше разнообразие видов в сообществе, тем меньше страдают от инфекционных болезней его участники.

Юлия Кондратенко • Новости науки

-

14.07.2015Паразитическая бабочка находит муравьев по запаху репеллента, которым растения пытаются их отпугнуть

Гусеницы бабочки голубянки арион на ранних стадиях своего развития питаются цветами тимьяна или душицы, а на поздних паразитируют в гнездах муравьев рода Myrmica, питаясь муравьиными личинками. Как выяснилось, бабочки находят растение, в корнях которого поселились муравьи, по запаху карвакрола — репеллента, которым дущица и тимьян отпугивают муравьев. Из всех муравьев именно Myrmica наиболее устойчивы к карвакролу, что позволяет им избегать конкуренции с другими муравьями, хотя и повышает шанс стать жертвами бабочки-паразита.

Александр Марков • Новости науки

-

10.06.2015Разная стратегия защиты приводит к разному эволюционному отклику

Немецкие ученые поставили эволюционный эксперимент, имитирующий гонку вооружений между хозяином и паразитом. Роль хозяина досталась нематоде Caenorhabditis elegans, а паразита — бактерии Bacillus thuringiensis. Эксперимент показал, что в условиях приспособления нематод к инсектицидам важно, чтобы гонка вооружений не останавливалась. Тогда бактерии будут избавляться от неэффективных линий, оставляя на передовой лишь наиболее инфекционные, несущие наибольшее число копий генов токсинов.

Елена Наймарк • Новости науки

-

13.05.2015Целебная сила гельминтовНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №1, 2015

13.05.2015Целебная сила гельминтовНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №1, 2015

-

05.01.2015Загадочный микроб соглашается расти только в компании

Микробиологам удалось подобрать условия для лабораторного выращивания одной из некультивируемых форм бактерий, ТМ7 — непременного компонента болезнетворной микрофлоры ротовой полости человека. Эти условия подразумевают не только особый состав среды, но и присутствие второй бактериальной формы — актиномицета. Изучение биохимических отношений ТМ7, актиномицета и человека имеет множество интересных и важных аспектов.

Елена Наймарк • Новости науки

-

21.11.2014Переносчиков желтой лихорадки стал привлекать запах человека из-за изменений в одном гене

Ученые исследовали поведение и генетические различия двух форм комаров Aedes aegypti, одна из которых селится в лесу, а другая — ближе к человеку. Этот вид, и в особенности его «домашняя» форма, является переносчиком многих опасных заболеваний. Как выяснилось, адаптация комаров к новым антропогенным условиям произошла быстро и потребовала совсем небольших изменений, а их пищевые предпочтения изменились и вовсе из-за единичных генов. Информация о генах, которые контролируют привлекательность того или иного хозяина, поможет изготовить наилучшие репелленты.

Елена Наймарк • Новости науки

-

05.11.2014Потери и обретения в мире амфибий

С разницей в два дня в журналах Science и PLOS ONE вышли статьи, связанные с проблемами видового разнообразия амфибий. Первая посвящена исследованию гриба Batrachochytrium, который паразитирует на европейских саламандрах и представляет серьезную угрозу их популяции. Вторая описывает открытие нового вида леопардовых лягушек на восточном побережье Северной Америки — в Нью-Йорке, всего в 15 км от статуи Свободы.

Елена Наймарк • Новости науки

-

20.10.2014Паразит на страже хозяйского гнездаНаталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №20(164), 2014

20.10.2014Паразит на страже хозяйского гнездаНаталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №20(164), 2014

-

16.10.2014У аспидистр открыт вариант опыления, раньше не встречавшийся у цветковых растений

Растения рода Aspidistra из семейства спаржевых интересны большим разнообразием формы и строения цветка. Однако наши знания об их опылении исчерпываются всего несколькими видами. Растения недавно открытого вида Aspidistra xuansonensis из Северного Вьетнама опыляются самками мух-галлиц, которые откладывают яйца внутрь обоеполого цветка. Развивающиеся личинки питаются пыльцой, после чего выползают из цветка, чтобы окуклиться. Такое сочетание черт уникально для опыления не только аспидистр, но и вообще цветковых растений.

Сергей Лысенков • Новости науки

-

13.10.2014Паразитический гриб избирательно зомбирует муравьев

Паразитический гриб Ophiocordyceps unilateralis развивается в муравьях-древоточцах Camponotus castaneus и C. americanus, обитающих в Южной Каролине (США). У зараженных муравьев меняется поведение, и в итоге они умирают, накрепко вцепившись челюстями в ветки, что способствует распространению спор паразита. Исследование трех видов зараженных муравьев показало, что воздействие паразита на нервную систему хозяина является видоспецифичным: по-видимому, оно подлаживается под биохимические особенности мозга жертвы.

Александр Марков • Новости науки

-

03.05.2014Прочтен геном самой кровожадной мухи на свете

Международный исследовательский коллектив завершил работу по секвенированию генома мухи цеце Glossina morsitans, переносчика трипаносомозов — опасных заболеваний человека и домашних животных. Геномные данные прояснили молекулярно-генетические основы многих уникальных особенностей мухи цеце, таких как строгая кровяная диета, живорождение, млекопитание и симбиоз с тремя видами бактерий. Эти сведения помогут в поиске «уязвимых мест» мухи цеце, что необходимо для разработки эффективных средств борьбы с ней.

Александр Марков • Новости науки

-

17.04.2014Когда нападают зомби: пять паразитов, кошечки и неизбежный апокалипсисАлександр Панчин • Библиотека • «Троицкий вариант» №3(147), 2014

17.04.2014Когда нападают зомби: пять паразитов, кошечки и неизбежный апокалипсисАлександр Панчин • Библиотека • «Троицкий вариант» №3(147), 2014

-

16.04.2014Как фитоплазма превращает арабидопсис в зомби

Фитоплазма — внутриклеточный паразит растений, который меняет облик и специфические черты своих хозяев в свою пользу. Она преображает цветки в листья, вызывает болезненное разрастание побегов, увеличивая привлекательность растения для насекомых — переносчиков фитоплазм. При этом заболевшее растение теряет способность к размножению и погибает. В ходе экспериментов с разными линиями арабидопсиса удалось расшифровать молекулярный механизм, с помощью которого фитоплазма перепрограммирует растения для своих нужд.

Елена Наймарк • Новости науки

-

24.03.2014Разнообразие дарвиновых вьюрков сокращается из-за межвидовой гибридизации

Со времен Дарвина галапагосские вьюрки считаются классическим примером быстрого видообразования в условиях островной изоляции. В начале XX века на острове Флореана обитало три вида древесных вьюрков: малый, средний и большой. Сейчас большой древесный вьюрок полностью вымер, а средний интенсивно гибридизуется с малым, что может привести к полному слиянию двух видов. Причина вымирания и межвидовой гибридизации — паразитическая муха Philornis downsi, личинки которой поселяются в гнездах вьюрков и убивают птенцов.

Александр Марков • Новости науки

-

18.03.2014Разнообразие тропических насекомых поддерживается благодаря узкой специализации паразитов

В цветах двух видов растений рода Gurania, собранных на одном небольшом участке в Перу, американские биологи обнаружили сверхразнообразное сообщество насекомых. Оно включает 14 видов мух рода Blepharoneura, личинки которых развиваются в чашелистиках гураний, и 18 видов паразитических наездников, чьи личинки развиваются в личинках мух. По-видимому, постоянные попытки спастись от паразитов стимулируют видообразование у мух, что, в свою очередь, подстегивает видообразование наездников.

Александр Марков • Новости науки

-

12.02.2014Паразиты регулируют разнообразие

На тропической станции в Центральной Америке продолжаются натурные экологические эксперименты по изучению феномена биоразнообразия в условиях естественного комплекса факторов. Результаты нового эксперимента позволяют оценить влияние фитопаразитов на разнообразие тропической флоры. Как выяснилось, они повышают растительное разнообразие, уничтожая в основном массовые виды и давая возможность вырасти редким видам. Таким образом осуществляется плотностная регуляция численности массовых видов.

Елена Наймарк • Новости науки

-

28.01.2014Клетки собачьей саркомы превратились в самостоятельных паразитов 11 тысяч лет назад

Продолжается исследование трансмиссивной саркомы собак (ТВС) — интереснейшего случая превращения многоклеточной ткани в одноклеточных паразитов. Клетки ТВС размножаются делением и переносятся от одной собаки к другой при половых контактах. Эта паразитическая клеточная линия образовалась 11 тысяч лет назад, на заре одомашнивания собак, и является самой древней клеточной культурой; она несет геном первой заболевшей собаки, правда за прошедшее время ее гены претерпели сильные мутационные изменения.

Елена Наймарк • Новости науки

-

05.06.2013Ядра мезомицетозоев делятся синхронно, как у зародышей животных

Мезомицетозои — недавно открытые одноклеточные родственники животных. В их жизненном цикле встречаются многоядерные и колониальные стадии, напоминающие зародыши обычных многоклеточных животных (например, насекомых). В новой работе показано, что сходство тут не только внешнее, но и физиологическое: ядра мезомицетозоев обладают свойством делиться синхронно, как в ранних зародышах многоклеточных. По мнению авторов, эти данные ставят под сомнение теорию происхождения многоклеточных животных от колониальных жгутиконосцев.Сергей Ястребов • Новости науки

Мезомицетозои — недавно открытые одноклеточные родственники животных. В их жизненном цикле встречаются многоядерные и колониальные стадии, напоминающие зародыши обычных многоклеточных животных (например, насекомых). В новой работе показано, что сходство тут не только внешнее, но и физиологическое: ядра мезомицетозоев обладают свойством делиться синхронно, как в ранних зародышах многоклеточных. По мнению авторов, эти данные ставят под сомнение теорию происхождения многоклеточных животных от колониальных жгутиконосцев.Сергей Ястребов • Новости науки

-

04.03.2013Как паразиты превращают своих хозяев в зомби

Паразитические организмы поражают любые ткани и способны вызывать самые страшные заболевания, нередко со смертельным исходом. Однако некоторые паразиты сумели добиться большего: они превращают пораженных ими индивидов в зомби. Например, сумчатый гриб Ophiocordyceps, споры которого поселяются в голове муравья-древоточца, вынуждает хозяина влезать на невысокую травинку и челюстями вцепляться на теневой стороне листа в его центральную жилку; затем муравей умирает, а гриб прорастает и дает споры.

Андрей Журавлёв • Новости науки

-

27.02.2013Какой переносчик инфекций опаснее для человека — грызуны или летучие мыши?

Группа американских и английских ученых провела сравнительный анализ числа вирусов — возбудителей зоонозных инфекций — у грызунов и летучих мышей. Оказалось, что летучие мыши обгоняют грызунов по числу разных вирусов, приходящихся в среднем на один вид хозяина, а потому, возможно, являются более опасным источником инфекций. Авторы исследования пытаются объяснить этот феномен особенностями биологии и экологии летучих мышей.

Варвара Веденина • Новости науки

-

27.10.2012Восстание муравьевТатьяна Борисова • Библиотека • «Троицкий вариант» №20(114), 2012

27.10.2012Восстание муравьевТатьяна Борисова • Библиотека • «Троицкий вариант» №20(114), 2012

-

21.10.2012Зеленая кровьЕвгения Соловьева • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(113), 2012

21.10.2012Зеленая кровьЕвгения Соловьева • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(113), 2012

-

10.08.2012Прогоняя рыжих кукушек, камышовки дают преимущество серым, а прогоняя серых — рыжим

Тростниковые камышовки, в гнёзда которых кукушка откладывает яйца, могут обмениваться информацией о приближающемся враге. Они способны распознавать две формы кукушек — серую и рыжую. Если камышовки преследуют серых кукушек, то рыжие получают преимущество и их доля в популяции возрастает. Но когда рыжих кукушек становится слишком много, камышовки перестраиваются на то, чтобы преследовать их, и тогда преимущество получают серые. Тем самым поддерживается полиморфизм в окраске оперенья кукушек

Алексей Гиляров • Новости науки

-

14.07.2012Запах для клопов — не главноеНаталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №8(102), 2012

14.07.2012Запах для клопов — не главноеНаталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №8(102), 2012

-

11.07.2012Бактерия превращается из симбионта в паразита, обратимо меняя свой геном

Светящаяся бактерия Photorhabdus живет попеременно то в круглых червях, где она выступает в роли полезного сожителя, то в насекомых, для которых она — смертельный патоген. Микробы превращаются из патогенной P-формы в мутуалистическую M-форму за счет небольшого обратимого генетического изменения — поворота (инверсии) промотора madswitch, радикально меняющего свойства бактериальных клеток.

Александр Марков • Новости науки

-

17.04.2012От паразита можно защититься, но иногда выгоднее ему поддаться

Если устойчивость к паразиту подразумевает снижение плодовитости, то можно себе представить условия, в которых популяции выгоднее поддаться паразитической инфекции, но при этом оставить большое потомство. Данное предположение было подтверждено американскими учеными в исследованиях на планктонных рачках дафниях.Алексей Гиляров • Новости науки

Если устойчивость к паразиту подразумевает снижение плодовитости, то можно себе представить условия, в которых популяции выгоднее поддаться паразитической инфекции, но при этом оставить большое потомство. Данное предположение было подтверждено американскими учеными в исследованиях на планктонных рачках дафниях.Алексей Гиляров • Новости науки

-

29.03.2012Кого кусали древние блохи?

Исследователи из Китая, США и Франции изучили 9 экземпляров блох, обнаруженных недавно на северо-востоке Китая и датированных средним юрским и нижним меловым периодами. Древние блохи во многом похожи на современных, но примерно в 4 раза больше по размеру и не имеют прыгательных ног. По мнению ученых, эти блохи могли паразитировать как на рептилиях, покрытых перьями или неким подобием меха, так и на ранних млекопитающих.Варвара Веденина • Новости науки

Исследователи из Китая, США и Франции изучили 9 экземпляров блох, обнаруженных недавно на северо-востоке Китая и датированных средним юрским и нижним меловым периодами. Древние блохи во многом похожи на современных, но примерно в 4 раза больше по размеру и не имеют прыгательных ног. По мнению ученых, эти блохи могли паразитировать как на рептилиях, покрытых перьями или неким подобием меха, так и на ранних млекопитающих.Варвара Веденина • Новости науки

-

06.02.2012Чем мы привлекаем постельных клопов

Известно, что постельный клоп предпочитает кровь человека, и в меньшей степени — кровь других теплокровных животных. Шведские биологи исследовали, какие именно составляющие человеческого запаха привлекают постельных клопов. Оказалось, что эти насекомые избирательно реагируют всего на пять органических веществ, причем в слабых концентрациях. Сильные концентрации, напротив, их отпугивают.Варвара Веденина • Новости науки

Известно, что постельный клоп предпочитает кровь человека, и в меньшей степени — кровь других теплокровных животных. Шведские биологи исследовали, какие именно составляющие человеческого запаха привлекают постельных клопов. Оказалось, что эти насекомые избирательно реагируют всего на пять органических веществ, причем в слабых концентрациях. Сильные концентрации, напротив, их отпугивают.Варвара Веденина • Новости науки

-

31.01.2012Больные муравьи становятся асоциальными

Паразиты представляют собой серьезную угрозу общественным насекомым, образующим колонии с высокой плотностью популяции. Поэтому в процессе эволюции отбираются признаки, снижающие риск распространения инфекции. Муравьи-древоточцы, зараженные паразитическими грибами, радикально меняют свое поведение, в результате чего существенно уменьшается риск заражения других особей муравьиной семьи.

Варвара Веденина • Новости науки

-

13.09.2011Расширенный фенотип объяснен на генетическом уровне

Многие паразиты манипулируют поведением своих хозяев, однако генетические основы таких манипуляций изучены слабо. Американские биологи выявили ген, при помощи которого вирус ядерного полиэдроза заставляет зараженных гусениц непарного шелкопряда взбираться на вершины деревьев, что способствует распространению вируса. Как выяснилось, вирус добивается этого, воздействуя на систему гормональной регуляции линек и пищевого поведения гусеницы.

Александр Марков • Новости науки

-

05.07.2011Паразиты могут рассказать об эволюции своих хозяев

Когда молекулярный анализ не может определить, какой из пары близкородственных видов древнее, на помощь приходят их паразиты. Чтобы узнать, какая из двух североамериканских пищух ближе к предковой форме, ученые исследовали филогенетические связи у пяти групп характерных для них паразитических червей. Американская пищуха, обитающая в южной Канаде и США, оказалась древнее воротничковой пищухи, живущей на Аляске, что не согласуется с традиционным мнением.

Варвара Веденина • Новости науки

-

05.07.2011Стратегии паразитов: убить нельзя помиловать

Примитивные паразиты зачастую могут управлять поведением своих более высокоорганизованных хозяев. Манипуляции хозяином принимают различные формы в зависимости от нужд паразита. Паразиту, жизненный цикл которого проходит последовательно на нескольких видах животных, бывает выгодно в нужный момент «скормить» своего нынешнего хозяина – будущему. Напротив, паразиту, проживающему только на одном виде, на руку оберегать своих хозяев: например, согнать рыб в плотную стаю для их же безопасности, получив с этого дополнительную выгоду – близость брачного партнера, путешествующего на соседней особи-хозяине.Елена Бадьева • Журнал общей биологии • №3, 2011

Примитивные паразиты зачастую могут управлять поведением своих более высокоорганизованных хозяев. Манипуляции хозяином принимают различные формы в зависимости от нужд паразита. Паразиту, жизненный цикл которого проходит последовательно на нескольких видах животных, бывает выгодно в нужный момент «скормить» своего нынешнего хозяина – будущему. Напротив, паразиту, проживающему только на одном виде, на руку оберегать своих хозяев: например, согнать рыб в плотную стаю для их же безопасности, получив с этого дополнительную выгоду – близость брачного партнера, путешествующего на соседней особи-хозяине.Елена Бадьева • Журнал общей биологии • №3, 2011

-

06.06.2011Молодые паразиты берегут хозяина, зрелые загоняют его хищнику в пасть

Французские биологи обнаружили, что скребень Pomphorhynchus laevis манипулирует своим промежуточным хозяином, рачком-бокоплавом Gammarus pulex, в точном соответствии с теоретическими ожиданиями. Пока паразит не готов перейти в окончательного хозяина (рыбу), он заставляет рачка прятаться. Достигнув зрелости, паразит «выгоняет» хозяина из укрытий и делает его легкой добычей для рыб.

Александр Марков • Новости науки

-

18.03.2011«Паразиты». Глава из книгиКарл Циммер • Книжный клуб • Главы

18.03.2011«Паразиты». Глава из книгиКарл Циммер • Книжный клуб • Главы

-

18.10.2010Бактериальные гены помогают нематодам паразитировать на растениях

Ферменты, расщепляющие целлюлозу, пектины и другие компоненты оболочки растительных клеток, почти не встречаются у животных, однако паразитирующие на растениях нематоды (круглые черви) имеют богатейший арсенал таких ферментов. Французские ученые показали, что на ранних этапах своей эволюции нематоды позаимствовали гены этих ферментов у различных бактерий, что помогло им стать эффективными паразитами растений.Александр Марков • Новости науки

Ферменты, расщепляющие целлюлозу, пектины и другие компоненты оболочки растительных клеток, почти не встречаются у животных, однако паразитирующие на растениях нематоды (круглые черви) имеют богатейший арсенал таких ферментов. Французские ученые показали, что на ранних этапах своей эволюции нематоды позаимствовали гены этих ферментов у различных бактерий, что помогло им стать эффективными паразитами растений.Александр Марков • Новости науки

-

06.09.2010Белок Еср6 работает как «камуфляж» для остатков молекул хитина

Многоклеточные организмы живут в условиях непрекращающейся войны с паразитами, которые посягают на их целостность или даже жизнь. Война эта продолжается тысячелетиями, используемое в ней оружие многочисленно, отточено, доведено до совершенства и ежесекундно готово к бою. Недавно ученым удалось выяснить, как работает один из белков, защищающих гриб-паразит от уничтожения растением-хозяином.Вера Башмакова • Новости науки

Многоклеточные организмы живут в условиях непрекращающейся войны с паразитами, которые посягают на их целостность или даже жизнь. Война эта продолжается тысячелетиями, используемое в ней оружие многочисленно, отточено, доведено до совершенства и ежесекундно готово к бою. Недавно ученым удалось выяснить, как работает один из белков, защищающих гриб-паразит от уничтожения растением-хозяином.Вера Башмакова • Новости науки

-

02.02.2010Коловратки спасаются от паразитов, перелетая в другие водоемы

Известно, что половое размножение радикально ускоряет приспособительную эволюцию. Однако бделлоидные коловратки обходятся без полового размножения уже десятки миллионов лет. Было неясно, как им удается при этом не проиграть «эволюционную гонку вооружений» паразитам. Оказалось, что коловратки успешно избавляются от паразитов благодаря своей способности выдерживать высыхание и переноситься ветром.Александр Марков • Новости науки

Известно, что половое размножение радикально ускоряет приспособительную эволюцию. Однако бделлоидные коловратки обходятся без полового размножения уже десятки миллионов лет. Было неясно, как им удается при этом не проиграть «эволюционную гонку вооружений» паразитам. Оказалось, что коловратки успешно избавляются от паразитов благодаря своей способности выдерживать высыхание и переноситься ветром.Александр Марков • Новости науки

-

21.12.2009Обнаружить птенца-подкидыша — слишком сложная задача для птичьих мозгов?

Гнездовой паразитизм процветает благодаря удивительной неспособности птиц-родителей отличить своих птенцов от чужих. Как выяснилось, американские лысухи считают своими тех птенцов, которые вылупились первыми, и обращаются жестоко с теми, кто вылупился позже и при этом отличается от первенцев. Такая примитивная система обучения, называемая импринтингом, непригодна для борьбы с кукушатами, которые обычно вылупляются раньше хозяйских птенцов.Александр Марков • Новости науки

Гнездовой паразитизм процветает благодаря удивительной неспособности птиц-родителей отличить своих птенцов от чужих. Как выяснилось, американские лысухи считают своими тех птенцов, которые вылупились первыми, и обращаются жестоко с теми, кто вылупился позже и при этом отличается от первенцев. Такая примитивная система обучения, называемая импринтингом, непригодна для борьбы с кукушатами, которые обычно вылупляются раньше хозяйских птенцов.Александр Марков • Новости науки

-

29.08.2009Уникальный случай тройного симбиоза: вирус помогает бактерии защищать тлю от врагов

Опаснейшими врагами тлей являются наездники, личинки которых развиваются в теле тли, пожирая ее изнутри. «Защитная» симбиотическая бактерия Hamiltonella defensa, живущая в клетках некоторых тлей, вырабатывает токсины, смертельные для личинок наездников. Американские энтомологи экспериментально показали, что эффективную защиту тлей от наездников обеспечивают не любые бактерии H. defensa, а только зараженные вирусом-бактериофагом APSE.Александр Марков • Новости науки

Опаснейшими врагами тлей являются наездники, личинки которых развиваются в теле тли, пожирая ее изнутри. «Защитная» симбиотическая бактерия Hamiltonella defensa, живущая в клетках некоторых тлей, вырабатывает токсины, смертельные для личинок наездников. Американские энтомологи экспериментально показали, что эффективную защиту тлей от наездников обеспечивают не любые бактерии H. defensa, а только зараженные вирусом-бактериофагом APSE.Александр Марков • Новости науки

-

18.03.2009Зараженные ежемухой гусеницы спасаются самолечением

Известно, что самолечением занимаются не только люди. Такое поведение описано и у других позвоночных, в частности у шимпанзе и домашних овец. Но оказалось, что к самолечению могут прибегать и насекомые. Гусеницы одного из видов бабочек-медведиц, зараженные ежемухами, склонны поедать растения, содержащие ядовитые алкалоиды, убивающие паразитов, тем самым повышая свою выживаемость.Пётр Петров • Новости науки

Известно, что самолечением занимаются не только люди. Такое поведение описано и у других позвоночных, в частности у шимпанзе и домашних овец. Но оказалось, что к самолечению могут прибегать и насекомые. Гусеницы одного из видов бабочек-медведиц, зараженные ежемухами, склонны поедать растения, содержащие ядовитые алкалоиды, убивающие паразитов, тем самым повышая свою выживаемость.Пётр Петров • Новости науки

-

10.03.2009Раскрыты структура и функции генов, защищающих пшеницу от ржавчины

У зерновых культур защита от болезней, вызванных грибами-паразитами, может быть узконаправленной, но недолговечной либо более стабильной, но менее эффективной. Генетики выяснили структуру и функции двух генов, участвуют в стабильной защите растений от ржавчинных грибов: эти гены кодируют мембранные белки, выполняющие сигнальные и транспортные функции. Изучение механизмов стабильной защиты сулит растениеводству большие выгоды.Елена Наймарк • Новости науки

У зерновых культур защита от болезней, вызванных грибами-паразитами, может быть узконаправленной, но недолговечной либо более стабильной, но менее эффективной. Генетики выяснили структуру и функции двух генов, участвуют в стабильной защите растений от ржавчинных грибов: эти гены кодируют мембранные белки, выполняющие сигнальные и транспортные функции. Изучение механизмов стабильной защиты сулит растениеводству большие выгоды.Елена Наймарк • Новости науки

-

19.02.2009Наездники подавляют иммунную защиту своих жертв при помощи прирученных вирусов

Многие наездники вводят в тела своих жертв «вирусоподобные частицы», которые помогают личинкам паразита подавить иммунную защиту хозяина. Как выяснилось, гены, управляющие формированием этих частиц, были приобретены паразитическими насекомыми от настоящего вируса, который 100 млн лет назад встроился в геном их предка.Александр Марков • Новости науки

Многие наездники вводят в тела своих жертв «вирусоподобные частицы», которые помогают личинкам паразита подавить иммунную защиту хозяина. Как выяснилось, гены, управляющие формированием этих частиц, были приобретены паразитическими насекомыми от настоящего вируса, который 100 млн лет назад встроился в геном их предка.Александр Марков • Новости науки

-

11.02.2009Цепная реакция видообразования

Мухи Rhagoletis pomonella, личинки которых живут в плодах боярышника, на глазах у ученых и садоводов за 150 лет «отделили» от себя новый вид, ставший опасным вредителем яблонь. Это стало стимулом для видообразования у наездников, паразитирующих на этих мухах. Со своей стороны, наездники стимулируют видообразование у мух, заставляя их переходить на новые растения.Александр Марков • Новости науки

Мухи Rhagoletis pomonella, личинки которых живут в плодах боярышника, на глазах у ученых и садоводов за 150 лет «отделили» от себя новый вид, ставший опасным вредителем яблонь. Это стало стимулом для видообразования у наездников, паразитирующих на этих мухах. Со своей стороны, наездники стимулируют видообразование у мух, заставляя их переходить на новые растения.Александр Марков • Новости науки

-

24.04.2008Паразиты фиговых опылителей не дают им паразитировать на фигах

Растения рода Ficus опыляются перепончатокрылыми из семейства Agaonidae. Самки агаонид откладывают яйца в завязи фикуса, и выбирающиеся наружу взрослые насекомые переносят пыльцу на другие деревья. Однако заражению всех цветков, то есть переходу от взаимовыгодного сотрудничества с фикусами к паразитизму, мешают другие перепончатокрылые — паразитирующие на агаонидах наездники.Пётр Петров • Новости науки

Растения рода Ficus опыляются перепончатокрылыми из семейства Agaonidae. Самки агаонид откладывают яйца в завязи фикуса, и выбирающиеся наружу взрослые насекомые переносят пыльцу на другие деревья. Однако заражению всех цветков, то есть переходу от взаимовыгодного сотрудничества с фикусами к паразитизму, мешают другие перепончатокрылые — паразитирующие на агаонидах наездники.Пётр Петров • Новости науки

-

31.03.2008Предсмертная песня «зомби»Александр Бенедиктов • Библиотека • «Природа» №3, 2008

31.03.2008Предсмертная песня «зомби»Александр Бенедиктов • Библиотека • «Природа» №3, 2008

-

12.12.2007Современные паразиты опаснее прошлых и будущих

Идея о том, что в системе «паразит—хозяин» должна происходить эволюционная «гонка вооружений», была проверена на рачках-дафниях и бактериях Pasteuria, 30 лет коэволюционировавших в небольшом пруду. В соответствии с теорией, самыми опасными для дафний оказались современные им паразиты, а «прошлые» и «будущие» популяции бактерий заражали рачков с меньшей эффективностью.Александр Марков • Новости науки

Идея о том, что в системе «паразит—хозяин» должна происходить эволюционная «гонка вооружений», была проверена на рачках-дафниях и бактериях Pasteuria, 30 лет коэволюционировавших в небольшом пруду. В соответствии с теорией, самыми опасными для дафний оказались современные им паразиты, а «прошлые» и «будущие» популяции бактерий заражали рачков с меньшей эффективностью.Александр Марков • Новости науки

-

07.11.2007С паразитами не обязательно бороться, к ним можно приспосабливаться

От паразитов можно защищаться двумя способами — либо уничтожая их в своем организме, либо позволяя им там жить и снижая негативную реакцию организма. Зоологи выяснили, что если животное хорошо сопротивляется паразитам, то оно мало устойчиво и, напротив, если устойчивость высокая, то сопротивляемость паразитам понижается. Причем оба пути защиты определяются генетически.Елена Наймарк • Новости науки

От паразитов можно защищаться двумя способами — либо уничтожая их в своем организме, либо позволяя им там жить и снижая негативную реакцию организма. Зоологи выяснили, что если животное хорошо сопротивляется паразитам, то оно мало устойчиво и, напротив, если устойчивость высокая, то сопротивляемость паразитам понижается. Причем оба пути защиты определяются генетически.Елена Наймарк • Новости науки

-

05.09.2007Животные обмениваются генами с паразитическими бактериями

Считалось, что межвидовой обмен генами, или горизонтальный перенос, широко распространенный в мире прокариот (бактерий и архей), не характерен для высших организмов, особенно многоклеточных животных и растений. Вопреки этим представлениям оказалось, что гены и даже целые геномы паразитических бактерий иногда могут вставляться в хромосомы животных-хозяев.

Александр Марков • Новости науки

-

26.03.2007Трансгенные малярийные комары — новое оружие в борьбе с малярией

Проведенные группой американских ученых эксперименты с трансгенными малярийными комарами, не способными быть переносчиками болезни, опровергли широко распространенное мнение, что генномодифицированные животные всегда менее приспособлены, чем их дикие сородичи. Трансгенные комары могут составить серьезную конкуренцию обычным малярийным комарам.Елена Наймарк • Новости науки

Проведенные группой американских ученых эксперименты с трансгенными малярийными комарами, не способными быть переносчиками болезни, опровергли широко распространенное мнение, что генномодифицированные животные всегда менее приспособлены, чем их дикие сородичи. Трансгенные комары могут составить серьезную конкуренцию обычным малярийным комарам.Елена Наймарк • Новости науки

-

23.01.2007Рассеянный склероз можно лечить аскаридами?

Медики из Аргентины установили, что рассеянный склероз протекает намного легче и развивается медленнее у пациентов, зараженных кишечными паразитами, в том числе аскаридами и острицами. По-видимому, выделяемые паразитами вещества подавляют активность некоторых типов клеток иммунной системы человека, и она перестает разрушать свои собственные нервные клетки.Александр Марков • Новости науки

Медики из Аргентины установили, что рассеянный склероз протекает намного легче и развивается медленнее у пациентов, зараженных кишечными паразитами, в том числе аскаридами и острицами. По-видимому, выделяемые паразитами вещества подавляют активность некоторых типов клеток иммунной системы человека, и она перестает разрушать свои собственные нервные клетки.Александр Марков • Новости науки

-

18.01.2007В геноме трихомонады оказалось вдвое больше генов, чем у человека

Прочтен геном трихомонады — возбудителя венерического заболевания трихомониаза. У крошечного паразитического жгутиконосца, как выяснилось, вдвое больше генов, чем у человека, хотя сам геном — в 20 раз меньше, что говорит об очень плотной упаковке генетической информации. Более сотни генов — бактериального происхождения, некоторые из них облегчают паразиту прикрепление к клеткам хозяина.Александр Марков • Новости науки

Прочтен геном трихомонады — возбудителя венерического заболевания трихомониаза. У крошечного паразитического жгутиконосца, как выяснилось, вдвое больше генов, чем у человека, хотя сам геном — в 20 раз меньше, что говорит об очень плотной упаковке генетической информации. Более сотни генов — бактериального происхождения, некоторые из них облегчают паразиту прикрепление к клеткам хозяина.Александр Марков • Новости науки

-

24.10.2006Лекарство от наследственных болезней будут выделять из паразитического жгутиконосца

Индийские ученые показали, что белковый комплекс RIC, выделенный из лейшманий, нормализует обмен веществ в клетках людей с тяжелыми наследственными заболеваниями, вызванными мутациями митохондриальных генов. RIC перекачивает из цитоплазмы в митохондрии продукты тех генов, которые в митохондриальном геноме испорчены, а в ядерном — нет.Александр Марков • Новости науки

Индийские ученые показали, что белковый комплекс RIC, выделенный из лейшманий, нормализует обмен веществ в клетках людей с тяжелыми наследственными заболеваниями, вызванными мутациями митохондриальных генов. RIC перекачивает из цитоплазмы в митохондрии продукты тех генов, которые в митохондриальном геноме испорчены, а в ядерном — нет.Александр Марков • Новости науки

-

05.09.2006Токсоплазма — паразит, манипулирующий человеческой культурой

Чтобы завершить свой сложный жизненный цикл и попасть в конечного носителя, паразиты умело манипулируют поведением своих промежуточных хозяев. Широко распространенный в человеческой популяции паразит Toxoplasma gondii, по-видимому, влияет на поведение не только конкретного человека, на котором он паразитирует, но и определяет особенности культуры целой нации.Константин Попадьин • Новости науки

Чтобы завершить свой сложный жизненный цикл и попасть в конечного носителя, паразиты умело манипулируют поведением своих промежуточных хозяев. Широко распространенный в человеческой популяции паразит Toxoplasma gondii, по-видимому, влияет на поведение не только конкретного человека, на котором он паразитирует, но и определяет особенности культуры целой нации.Константин Попадьин • Новости науки

-

31.05.2006Гонококки обманывают иммунную систему, внося контролируемые изменения в свой геном

Гонококк Neisseria gonorrhoeae способен вносить изменения в ген своего поверхностного белка пилина, что затрудняет выработку иммунитета у зараженных людей. Этот процесс предполагает наличие в клетке гонококка двух копий генома. Американским микробиологам удалось показать, что действительно так и есть.Александр Марков • Новости науки

Гонококк Neisseria gonorrhoeae способен вносить изменения в ген своего поверхностного белка пилина, что затрудняет выработку иммунитета у зараженных людей. Этот процесс предполагает наличие в клетке гонококка двух копий генома. Американским микробиологам удалось показать, что действительно так и есть.Александр Марков • Новости науки

-

03.05.2006Разнообразие тропических лесов обеспечивают

грибы-паразиты  Огромное разнообразие деревьев тропического леса можно объяснить, допустив, что малочисленность дает редким видам какие-то неизвестные преимущества. И вот эксперименты показали, что проростки одного вида деревьев, образующие густые скопления, гибнут от поражения паразитическими грибами. Если же они разбросаны поодиночке, добраться до них грибам гораздо труднее.Алексей Гиляров • Новости науки

Огромное разнообразие деревьев тропического леса можно объяснить, допустив, что малочисленность дает редким видам какие-то неизвестные преимущества. И вот эксперименты показали, что проростки одного вида деревьев, образующие густые скопления, гибнут от поражения паразитическими грибами. Если же они разбросаны поодиночке, добраться до них грибам гораздо труднее.Алексей Гиляров • Новости науки

-

21.03.2006Паразит-благодетельМ. Рачковский • Библиотека • «Химия и жизнь» №2, 2006

21.03.2006Паразит-благодетельМ. Рачковский • Библиотека • «Химия и жизнь» №2, 2006

-

23.01.2006Найден главный виновник массового вымирания амфибий

Массовое вымирание земноводных в тропических районах планеты вызвано паразитическим грибом, еще недавно почти безвредным. В убийцу он превратился из-за глобального потепления. А всесветное распространение паразиту обеспечили фармакологи — производители тестов на беременность.

Александр Марков • Новости науки

-

17.12.2005Антимужской микроб

«Вернулись времена царя Ирода. Таинственная эпидемия уносит жизни младенцев мужского пола. Уцелевшие мальчики на глазах матерей превращаются в девочек или в уродов-интерсексов. Девушки рожают без зачатия, а супружеские пары поражены бесплодием...» Похоже на начало романа обезумевшего писателя-фантаста, не правда ли? Однако это не беллетристика, а реалистическая реконструкция событий, которые могли бы произойти, если бы человечество подхватило инфекцию, уже поразившую сотни тысяч видов животных.Александр Марков • Библиотека • «Что нового в науке и технике» №12, 2005

«Вернулись времена царя Ирода. Таинственная эпидемия уносит жизни младенцев мужского пола. Уцелевшие мальчики на глазах матерей превращаются в девочек или в уродов-интерсексов. Девушки рожают без зачатия, а супружеские пары поражены бесплодием...» Похоже на начало романа обезумевшего писателя-фантаста, не правда ли? Однако это не беллетристика, а реалистическая реконструкция событий, которые могли бы произойти, если бы человечество подхватило инфекцию, уже поразившую сотни тысяч видов животных.Александр Марков • Библиотека • «Что нового в науке и технике» №12, 2005

-

28.11.2005Раскрыт механизм заражения малярией

Ученым, занимающимся поиском средства борьбы с возбудителем малярии, удалось идентифицировать фермент, играющий ключевую роль в заражении красных кровяных телец этим паразитом. Это поможет разработать принципиально новый класс противомалярийных препаратов.

Новости науки

-

08.11.2005Гримасы симбиоза: от паразитов тоже может быть польза

Что бы там ни говорили ксенофобы, даже такие нежелательные гости человеческого организма, как паразиты, живущие в кишечнике, могут приносить своим невольным хозяевам существенную пользу. Например, защищать их от проявлений астмы и разнообразных аллергических состояний.

Новости науки

-

18.07.2005Три известных паразита «работают» на одном генетическом ядре

Расшифровка геномов трех смертоносных паразитов, ежегодно угрожающих жизни и здоровью полуммиллиарда человек по всему миру, показала, что все они имеют практически одинаковое генетическое ядро.

Новости науки

-

14.07.2005Вакцинация свиней от ленточного червя спасет тысячи человеческих жизней

Созданное в Мельбурнском университете средство защиты поголовья свиней от ленточного червя может спасти до 50 000 человек в год, которые погибают в странах третьего мира от заражения этим паразитом.

Новости науки

Последние новости

Картинка дня