Среди перьевых клещей нашлись и полезные для птиц

Перьевые клещи — разнообразная и многочисленная группа симбионтов птиц. Некоторые представители этой разнородной группы — ярко выраженные паразиты, но для большинства характер питания и взаимоотношений с хозяевами еще не установлен. Из недавнего исследования следует, что многие перьевые клещи не паразитируют на птицах, а должны рассматриваться как комменсалы. Микроскопический и молекулярный анализ содержимого кишечников этих клещей показал, что они питаются грибами и бактериями, в том числе — и потенциально вредными для птиц, собирая их с птичьих перьев.

Симбиоз — это форма тесного сосуществования организмов разных видов, при которой хотя бы один из них получает для себя выгоду. Симбиотические отношения широко распространены в природе, а виды, участвующие в них, есть во всех царствах. В зависимости от того, кто из симбионтов что получает от таких взаимоотношений, выделяют мутуализм, комменсализм и паразитизм.

При мутуализме два организма взаимовыгодно сосуществуют, и для нормальной жизни им обоим необходим симбиоз. В случае комменсализма выгоду из совместного существования извлекает только один организм, второй же не получает от симбиоза ни пользы, ни вреда. И, наконец, при паразитизме один организм (паразит) использует второй (хозяина) в качестве источника питания или среды обитания, а иногда — и того, и другого.

Исторически так сложилось, что множество научных работ было посвящено изучению паразитов, оказывающих прямое негативное воздействие на человека или домашний скот. Системы симбионтов с участием комменсалов и мутуалистов изучены относительно слабо по сравнению со свободноживущими организмами и системами «хозяин-паразит». Яркий тому пример — симбиотические отношения между птицами и перьевыми клещами. Традиционно с середины XIX века под названием «перьевые клещи» (feather mites) объединяют акариморфных астигматических клещей, постоянно обитающих на птицах, которые относятся к парвотряду Psoroptidia. Эти членистоногие составляют наиболее разнообразную и многочисленную группу эктосимбионтов птиц. В настоящее время к перьевым клещам относится около 2500 видов из 36–38 семейств (надсемейства Analgoidea и Pterolichoidea). Практически у всех известных на данный момент видов птиц обнаружены родо- или видоспецифические перьевые клещи.

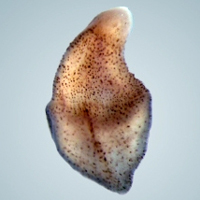

Интересно, что традиционное название «перьевые клещи» не совсем точно отражает экологические особенности этой группы. Подавляющее большинство представителей Analgoidea и Pterolichoidea, действительно, заселяют оперение птиц (маховые перья, пух, есть виды клещей, живущие внутри очина пера и т. д.). Однако в составе этих надсемейств есть и виды клещей, которые не обязательно живут на перьях. Например, псороптидии из семейств Dermationidae и Epidermoptidae живут на кожных покровах птиц, а клещи рода Knemidokoptes проникают под роговые чешуйки на ногах птиц, вызывая патологическое разрастание кожи. Есть перьевые клещи (семейства Turbinoptidae и Cytoditidae), живущие в респираторной системе птиц (например, в носовой полости), где они питаются слизистыми выделениями и, возможно, клетками выстилающего эпителия. На данный момент известно, что предками современных перьевых клещей были клещи-обитатели птичьих гнезд, которые постепенно перешли к жизни на хозяевах (H. C. Proctor, 2003. Feather Mites (Acari: Astigmata): Ecology, Behavior, and Evolution).

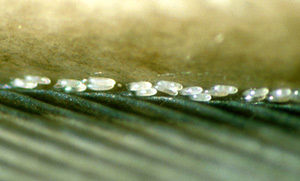

Рис. 2. Яйца перьевого клеща из рода Scutomegninia на перьях баклана. Фото с сайта federmilben.de

Жизненный цикл всех псороптидий состоит из пяти стадий: яйцо, личинка (имеющую только три пары ног, в отличие от взрослого клеща с четырьмя парами), две стадии нимф и, наконец, взрослый клещ. Интересно, что у перьевых клещей отсутствует стадия видоизмененной нимфы (гипопус), присутствующая у многих астигматических клещей. Эта стадия необходима клещам для переживания неблагоприятных условий, а также для расселения. По всей видимости, у перьевых клещей, как у облигатных симбионтов, нет необходимости в таких адаптациях жизненного цикла.

Всю свою жизнь клещи проводят на хозяине-птице, при этом основной способ передачи перьевых клещей — вертикальный: при выкармливании птенцов. Самый удачный момент для такого переноса возникает, когда молодые птицы уже оперяются, но о них все еще заботятся родители. Клещи переходят на молодняк на стадии нимфы и вначале распределяются по всему «еще не занятому» телу относительно бессистемно. Однако, как только оперение молодой птицы позволяет ей начать летать, а перья приобретают комфортные характеристики для клещей, они перераспределяются на теле птицы и занимают свое типичное положение. Также перьевые клещи могут передаваться и при непосредственном контакте взрослых птиц, например, во время ухаживания или при спаривании. Этот способ расселения присущ, например, клещам-симбионтам кукушек или сорных кур, для которых вертикальный перенос затруднен или даже невозможен в связи с отсутствием контакта взрослых птиц с потомством. Самки клещей семейства Epidermoptidae расселяются с помощью паразитических орнитофильных насекомых — мух-кровососок и пухопероедов. Такой способ распространения — расселение при помощи других организмов — называется форезия. Во время линьки птицы-хозяина перьевые клещи заблаговременно покидают перья, которые должны выпасть следующими, группируясь на соседних (R. Jovani, D. Serrano, 2001. Feather mites (Astigmata) avoid moulting wing feathers of passerine birds).

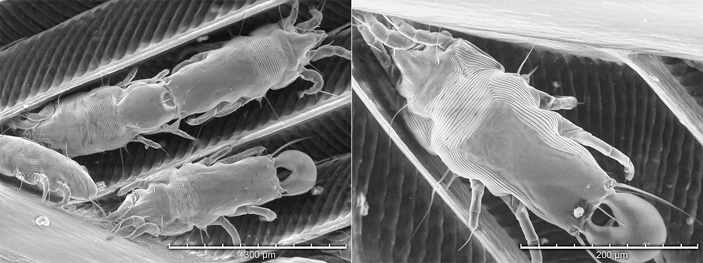

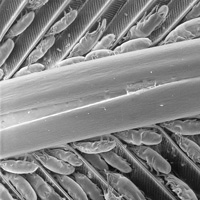

Рис. 3. Слева — мужские и женские нимфы перьевых клещей Proctophyllodes huitzilopochtlii на пере перед копуляцией (мужская особь — снизу). Справа — взрослый перьевой клещ Proctophyllodes huitzilopochtlii (самец) на перьях колибри Archilochus alexandri. Микрофотографии сделана при помощи сканирующего электронного микроскопа. Изображение из статьи Y. K. Yamasaki et al., 2018. Evaluation of Proctophyllodes huitzilopochtlii on feathers from Anna’s (Calypte anna) and Black-chinned (Archilochus alexandri) Hummingbirds: prevalence assessment and imaging analysis using light and tabletop scanning electron microscopy

Интерес к группе перьевых клещей неслучаен, ведь они весьма значимы с точки зрения ветеринарии и сельского хозяйства. Среди них есть, в том числе, паразиты домашних птиц, вызывающие различные заболевания — например, кнемидокоптоз, которым, впрочем, болеют и дикие птицы.

Несмотря на то, что симбиоз перьевых клещей и птиц давно известен ученым, характер взаимоотношений клещей-«квартирантов» со своими хозяевами до сих пор остается не до конца ясным. Ключевой вопрос здесь — все ли перьевые клещи питаются тканями птиц (например, какими-то частями перьев, частицами кожи, кровью, лимфой) и являются паразитами? Для некоторых семейств ответ на этот вопрос очевиден: например, перьевые клещи, обитающие на гусиных перьях (семейство Ascouracaridae и другие), питаются сердцевиной очина. Клещи семейств Dermationidae и Epidermoptidae, живущие на поверхности и в толще кожи, могут питаться не только слущивающимся эпидермисом, но и лимфой и межклеточной жидкостью. Клещи семейства Knemidokoptidae обитают в толще кожи и также питаются там лимфой и межклеточной жидкостью. Однако это лишь небольшая часть многообразной группы перьевых клещей, а вопрос питания остальных ее представителей остается пока весьма неоднозначным.

Данные предыдущих исследований свидетельствуют о том, что перьевые клещи могут питаться секретом копчиковой железы птиц, расположенной над хвостовыми позвонками (H. C. Proctor, 2003. Feather Mites (Acari: Astigmata): Ecology, Behavior, and Evolution). Этот маслянистый секрет используется птицами для смазки перьев, придает им эластичность, препятствует намоканию оперения, а также на свету является источником витамина D. Еще в 1951 году акаролог В. Б. Дубинин (В. Б. Дубинин, 1951. Перьевые клещи (Analgesoidea). Ч. 1: Введение в их изучение) обнаружил в просмотренных препаратах кишечника 26 видов перьевых клещей множество капель масла, источником которого, вероятно, была копчиковая железа птицы-хозяина. Ученый даже предположил, что количество клещей на птице может определяться объемом секрета ее копчиковой железы. Это объяснило бы обилие клещей на водоплавающих птицах и куликах, у которых хорошо развита копчиковая железа, и их относительно небольшое количество на мелких воробьиных (у которых железа слабо развита). Интересно, что, например, у скопы (Pandion haliaetus) также была отмечена чрезмерно высокая для хищника «клещевая нагрузка», при этом копчиковая железа скопы весьма крупная для дневных хищников.

Однако предполагается, что маслянистый секрет этой железы недостаточно питателен для клещей: в частности, в нем недостаточно азота. Возможно, это вынуждает клещей дополнять свой рацион за счет других источников. Все в том же исследовании Дубинин обнаружил, что почти все виды клещей имеют в кишечнике споры грибов (в основном — относящихся к родам Cladosporium, Alternaria, а также ржавчинных грибков). Позднее грибковый мицелий и споры были найдены в кишечнике 53% клещей Pterodectes rutilus и 38% клещей Scutulanyssus nuntiaventris, собранных с двух видов ласточек (G. Blanko et al., 2003. Feather mites on birds: costs of parasitism or conditional outcomes?). В кишечниках клещей неоднократно также обнаруживали пыльцевые зерна, а также диатомовые и другие водоросли.

Науке известны примеры, когда мирные симбионты при изменении условий среды обитания или при смене самой среды становятся источником опасности для бывших «друзей». Например, непатогенные штаммы кишечной палочки в норме заселяют кишечник человека, участвуют в синтезе витамина К (R. Bentley, R. Meganathan, 1982. Biosynthesis of vitamin K (menaquinone) in bacteria) и препятствуют развитию патогенной микрофлоры (S. Hudault et al., 2001. Escherichia coli strains colonising the gastrointestinal tract protect germfree mice against Salmonella typhimurium infection). Однако при попадании в другие органы (во влагалище, почки, мочевой пузырь, предстательную железу и т. д.) эти же штаммы вызывают острое воспаление.

Неоднократно было показано, что и перьевые клещи, казалось бы, мирно живущие на птице, могут быть потенциальным источником опасности для своих хозяев. Например, если птица попадает в неблагоприятные для нее условия или ослаблена, клещи могут резко увеличить свою численность и расселиться в неестественные для них места (например, на кожу и в легкие), что может привести к гибели птиц. То же может происходить и при освоении клещами новых видов хозяев. Например, в Южной Америке клещи Allopsoroptoides galli издавна обитали в пуховом оперении кукушки-гуиры (Guira guira), не причиняя хозяину особого вреда. Но тот же самый вид клещей, расселившись на домашних куриных, начал злостно паразитировать на их коже. В результате у кур развиваются тяжелейшие формы дерматита, что нередко приводит к их гибели (M. R. Buim et al., 2013. The First Report about Allopsoroptoides galli n. g., n. sp (Acari: Analgoidea: Psoroptoididae) Infected Layer Hens: Hematological, Serum Chemistry, and Histopathologic Findings).

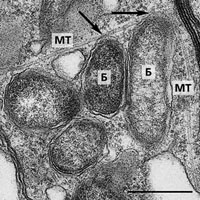

Итак, какими же взаимоотношениями связаны со своими хозяевами те перьевые клещи, чей образ жизни плохо изучен? Есть ли среди них комменсалы и мутуалисты? Исследование ученых из США, Канады и Испании, результаты которого были опубликованы в специальном выпуске журнала Molecular Ecology в январе 2019 года, пролило свет на эти вопросы. Ученые изучали диету перьевых клещей, используя два взаимодополняющих метода. С помощью световой микроскопии исследовалось содержимое кишечника перьевых клещей, собранных с 190 видов птиц. Вначале ученые просматривали под микроскопом все доступные препараты клещей из коллекции лаборатории Хизер Проктор (Proctor Lab), а затем делали фотографии тех особей, у которых было различимо содержимое кишечника. При этом увеличение, на котором были выполнены фотографии (200-, 400- или 800-кратное) зависело от размера найденных частиц в кишечнике. Всего было сфотографировано и определено содержимое кишечника 1300 клещей, представляющих 100 родов (18 семейств).

Световая микроскопия позволила обнаружить и идентифицировать фрагменты перьев, грибов, растительного материала и водорослей. В содержимом кишечника были найдены капли масла, но исследователи не могли с уверенностью назвать их остатками секрета копчиковой железы. Они предположили, что это могут быть побочные продукты пищеварения и не стали включать такие образцы в анализ.

У небольшого числа видов клещей изучали содержимое кишечника с использованием высокопроизводительного секвенирования (HTS) и метабарокодирования ДНК. С этой целью с помощью сетей отлавливались птицы отряда Воробьинообразные (34 особи 18 видов), с которых были собраны все клещи (1833 клеща 18 видов). Молекулярный подход дополнил микроскопический анализ для тех потенциальных пищевых ресурсов, которые нелегко или невозможно распознать в образцах, смонтированных на предметном стекле (например, бактерии, мягкие ткани птиц). Также молекулярный анализ позволил провести более подробный анализ грибов, бактерий и таксонов растений в кишечнике клещей.

Рис. 4. Распространенность (a) и морфологическое разнообразие (b) пищевых ресурсов, обнаруженных при микроскопической оценке содержимого кишечника перьевых клещей (всего была найдена 481 разновидность остатков пищи). Рисунок из обсуждаемой статьи в Molecular Ecology

По результатам микроскопического исследования самым распространенным и морфологические разнообразным материалом в кишечнике клещей были гифы и споры грибов. В небольшом количестве были обнаружены также растительные остатки и диатомовые водоросли. Очень похожие результаты дал и молекулярный анализ содержимого кишечника клещей: практически во всех образцах была обнаружена ДНК грибов (наиболее распространенными были рода Cladosporium, Toxicocladosporium и Aureobasidium, Meira, Malassezia и Talaromyces). Также во всех образцах была обнаружена бактериальная ДНК (чаще всего относившаяся к родам Proteobacteria, Actinobacteria и Bacteroidetes). Много было и представителей типично эндосимбиотических родов бактерий (Bartonella, Enterococcus и Buchnera). Генетический материал растений был найден только в двух образцах (удалось определить виды Polygala teretifolia, Citrus clementine, Daphne laureola, Digitalia ciliaris и Quercus sp.).

Рис. 5. Относительная встречаемость родов грибов (слева) и бактерий (справа) в содержимом кишечника перьевых клещей по результатам молекулярного анализа. Таксоны с низкой численностью (<2%) не показаны. Рисунок из обсуждаемой статьи в Molecular Ecology

Таким образом, масштабное исследование рациона перьевых клещей показало, что основные пищевые ресурсы клещей — это грибы и бактерии, а в качестве «пищевой добавки» они иногда используют диатомовые водоросли и остатки растений. При этом важно отметить, что не были обнаружены визуальные доказательства питания перьевых клещей какими-либо ресурсами птиц (например, кровью, кожей) кроме масла копчиковой железы. Молекулярные методы также не выявили в содержимом кишечников клещей никаких следов ДНК птиц. Конечно, остается небольшая вероятность того, что микроскопический анализ просто не позволил в ряде случаев идентифицировать остатки перьев, а молекулярное исследование не смогло выявить крошечные кусочки перьев, не содержащие ДНК. Но, по-видимому, хелицеры большинства перьевых клещей просто не способны разрезать или разрывать неповрежденные перья, и крошечные фрагменты перьев, вероятно, могут проглатываться клещами вместе с другим рыхлым материалом.

Кроме того, в содержимом кишечника клещей были очень распространены как кератофильные (Cladosporium, Acremonium, Malassezia, Penicillium и Phoma), так и патогенные (Cladosporium, Penicillium) грибы — потенциально приносящие вред их хозяевам-птицам. Таким образом, авторы исследования делают вывод о том, что некоторые перьевые клещи птиц не только не являются их паразитами, а, напротив, должны рассматриваться как комменсалы или мутуалисты, очищающие птичье оперение от потенциально опасных грибков и бактерий!

Вопрос о том, является ли масло копчиковой железы важным пищевым ресурсом для перьевых клещей, по-прежнему остается без ответа и требует дальнейшего исследования. В самом деле, большое количество клещей, питающихся секретом этих желез, может сказаться негативно на приспособленности хозяина. Кроме того, большое количество клещей потенциально может снижать аэродинамические свойства оперения. Есть и интересные предположения относительно потенциального влияния клещей на колибри: во время ритуального ухаживания самцы некоторых видов колибри издают звуки за счет вибрации хвостовых перьев (C. J. Clark et al., 2011. Aeroelastic Flutter Produces Hummingbird Feather Songs), а обилие клещей на необходимых для этого перьях может оказать негативное влияние на качество звука, а значит — и на успешность ухаживания.

Еще один результат обсуждаемой работы заключается в том, что ученым не удалось выявить в кишечниках клещей стабильного «микробиома» — более-менее похожего набора симбиотических бактерий. Как правило, у видов с достаточно узким спектром питания (например, у вшей, питающихся кератином птичьих перьев) есть постоянный и относительно стабильный набор эндосимбиотических бактерий, которые обеспечивают их необходимыми веществами. Отсутствие такого набора у перьевых клещей подтверждает гипотезу об универсальном характере их диеты (ведь если бы грибы и бактерии лишь дополняли диету, основанную на маслянистом секрете копчиковой железы, то, вероятно, у клещей сформировался бы свой характерный комплекс эндосимбиотических бактерий). В содержимом кишечника 42% исследованных клещей вообще не было обнаружено никаких признаков присутствия масла.

Авторы также высказывают интересное предположение о том, почему на ослабленных и больных птицах часто находят больше непаразитических клещей, чем на здоровых. Утверждается, что на оперении таких птиц может быть больше патогенных грибов или бактерий, прямо или косвенно связанных с состоянием здоровья птицы, — то есть больше пищевых ресурсов для клещей. К тому же нездоровые птицы обычно уделяют меньше времени очистке оперения (и от клещей, и от их пищи).

В целом же обсуждаемое исследование явно указывает, что симбиоз птиц и перьевых клещей может иметь форму комменсализма, при котором клещи, получая пищу, очищают птичье оперение от потенциально патогенных грибов и микроорганизмов. Про свободноживущих астигматических клещей высказывалась гипотеза о «внешнем» способе питания (клещи могут поглощать предварительно переваренную бактериями пищу). Результаты обсуждаемой работы согласуются с ней, и возможно, смогут дать новое направление исследованиям этой группы хелицеровых. Наконец, это исследование показало, что надо разбираться в том, насколько повсеместное применение акарицидов в сельском хозяйстве и зоопарках действительно полезно для птиц и не снижает ли оно их защиту, которую помогают обеспечивать клещи.

Источник: Jorge Doña, Heather Proctor, David Serrano, Kevin P. Johnson, Arnika Oddy‐van Oploo, Jose C. Huguet‐Tapia, Marina S. Ascunce, Roger Jovan. Feather mites play a role in cleaning host feathers: New insights from DNA metabarcoding and microscopy // Molecular Ecology. 2019. DOI: 10.1111/mec.14581.

Ира Демина

То, что на рис.1 - это фотография пера здоровой птицы, или не очень?

Уж слишком много там зверья в пере. При такой заселенности впору подумать, что не паразиты это на птице, а сама птица - сооружение для паразитов, они там населены плотнее, чем мы в хрущовках жили. Это тогда что же получается - когда мы волнистого попугайчика или канарейку заводим - это десятки тысяч гадких клещей в доме у нас живут??

Потом вышел Джеймс - с единственным слайдом - заставкой. И сказал, мол, я сначала хотел поговорить о другом, но после ваших докладов... И дальше он всыпал этим докладчикам такого перца пониже ватерлинии, что любо-дорого посмотреть. Он сказал им: вы перестали быть учеными, вы превратились в приставки к фирмам, произв-м оборудование и расходники для сиквенаторов. Какаие вопросы вы решаете? Какие вопросы вы себе ставите? Что вы хотите узнать? Что вы хотите показать? В ваших работах нет научной новизны, вы просто тратите деньги на вау кул сиквенирование, а для чего? И тд.

Надо было видеть как менялись лица аудитории, как следующие докладчики на коленке, на скаку меняли свои доклады, переобувались в воздухе. Потому, что он был прав, прав настолько, что это нельзя проигнорировать и вес имел такой, что его нельзя было зашикать (как это происходит на этом сайте с людьми, которые имеют свое мнение, отличное от огромноеспасибозастатью).

Потом Проссер давал еще раз подобные доклады (это оказалось очень полезно для прочищения мозгов научной публике), но тот, первый, имел самый зверский и жгучий эффект потому, что первый, потому, что экспромт, потому, что от души, от сердца, от печенки, с желчью и здоровой злобой.

-

Вот тот доклад был первое, что я подумал, читая эту работенку.

Когда корова жрет траву, то с травой она может слопать улиток, козявок всяких, мелюзгу живую и дохлую. И ДНК этих животных может потом обнаружиться при сиквенировании. Но значит ли это что корова есть хищник, который питается беспозвоночными?

Где доказательства, что клещи могут разрушать клетки микробов, бактерий и грибков, ведь именно это есть непременное условие того, что клещи действительно питаются этими микроорганизмами, иначе можно сказать, что дети питаются пуговицами, мелкими деталями конструкторов и прочими предметами которые достают из их ЖКТ? Не показано % содержание микробной фракции, это попутно проглоченное или часть диеты? В конце-концов, экскременты клещей есть субстрат для микробов, кто там кому помогает еще надо разобраться, но с этой т.з. рез-ты не обсуждаются. И мутуалистические отношения ТАК не доказываются.

Зато есть вау-кул сиквенирование и притягивание муде к бороде по результатам бестолковой работы, мол, клещи полезные симбионты потому, что они могут быть полезными, а значит точно полезные, ведь другое мы даже не обсуждаем.

И всю эту чушь вываливают сюда. Зачем? Вы и правда считаете, что это есть прорыв в знаниях, что эта статья важна к прочтению?-

Не показано % содержание микробной фракции, это попутно проглоченное или часть диеты?

Показано. Стр. 207 фиг. 1 обсуждаемой статьи - состав и морфологическое разнообразие содержимого кишечников клещей по данным микроскопии. Стр. 211 таблица 2 обсуждаемой статьи - встречаемость и доля от всего содержимого кишечников клещей каждого из тридцати наиболее часто встречаемых родов грибов или бактерий по данным секвенирования.

А также, стр. 210 фиг. 3, дополнительные материалы фиг. 7 и 8 и т.д., в т.ч. обсуждения результатов в самом тексте статьи.-

Ой, правда?

Читаем текст, цитата: " Световая микроскопия позволила обнаружить и идентифицировать фрагменты перьев, грибов, растительного материала и водорослей. "

Что-то я не вижу на рисунке 4 упомянание про фрагменты перьев, сколько % содержимого кишечника они составляют. Может быть вы видите? Почему-то один из компонентов диеты (перья) на график не попал, какая досада. И как эта самая prevalence подсчитывалась тоже непонятно. В штуках? В биомассе?

Не хотелось бы вас расстраивать, но HTS это не метод количественного анализа микробного сообщества. Это известно уже давным-давно и % ОТЕ не имеют в общем никакого значения, так, красивая статистикообразная картинка.

FISH, Q(RT)-PCR да, могут сказать сколько чего. Если бы они задействовали эти анализы, чтобы подсчитать %, то да. А HTS это просто есть/нет, а не больше/меньше. Ну есть, ветром надуло. И что?

Вам просто морочат голову.-

Цитата: "Еще один результат обсуждаемой работы заключается в том, что ученым не удалось выявить в кишечниках клещей стабильного «микробиома» — более-менее похожего набора симбиотических бактерий. Как правило, у видов с достаточно узким спектром питания (например, у вшей, питающихся кератином птичьих перьев) есть постоянный и относительно стабильный набор эндосимбиотических бактерий, которые обеспечивают их необходимыми веществами. Отсутствие такого набора у перьевых клещей подтверждает гипотезу об универсальном характере их диеты"

Авторы не смогли выявить симбионтов, а потом говорят об универсальности диеты. То есть путают симбионтов со жратвой. Авторы, видимо, не понимают разницу между этими понятиями. При чем тут "универсальность" (?) диеты? Что это вообще такое? И отсутствие симбионтов говорит только о том, что клещи не нуждаются в них. А может их фунуцию (например, производство витаминов) выполняют разные группы бкт и симбионты это не таксономическая, а физиологическая/функциональная группа. Разбираться надо. То есть ничего пока не ясно, но выводы далекоидущие сделаны.

Ну есть клещи, ну жрут всякий мусор и все, что в мусоре живет. И чо?

"Доктора, доктора, в зале есть доктор?!" (С) -

При чем тут этот обзор и цитаты из него? Я писал об обсуждаемой статье, как, мне казалось, и вы:

Вот тот доклад был первое, что я подумал, читая эту работенку.

.Что-то я не вижу на рисунке 4 упомянание про фрагменты перьев, сколько % содержимого кишечника они составляют. Может быть вы видите? Почему-то один из компонентов диеты (перья) на график не попал, какая досада.

На рисунке 4 данного обзора, который является фиг. 1 статьи, перья и не собирались упоминать. (Автор данного обзора, как мне видится, написал некоторые вещи ошибочно.) Авторы статьи не утверждают, что обнаруживали перья в кишечниках клещей. Они описывают некую группу неидентифицируемого содержимого очень малого размера, частью которой возможно являются остаточные фрагменты перьев. И которая включена в фиг. 1, из-за ее малой распространенности ли, или невозможности классифицировать, не была. (Так же автором обзора утверждается, что была найдена 481 разновидность содержимого кишечников клещей. Но это не так. В статье не упоминается сколько типов содержимого было найдено, с указанием грибов, водорослей и спор растений как самых распространенных типов содержимого. Числом 481 в статье обозначено количество инфрапопуляций клещей, которые были использованы для оценки распространенности разных типов содержимого кишечников.)И как эта самая prevalence подсчитывалась тоже непонятно. В штуках? В биомассе?

Распространенность подсчитывается, как ни странно, в процентах. Возвращаясь к вашей предыдущей цитате, на фиг. 1 статьи (рисунке 4 этого обзора) не указано какую долю содержимого кишечника составляет каждый тип содержимого, а указана распространенность этих типов содержимого.Не хотелось бы вас расстраивать, но HTS это не метод количественного анализа микробного сообщества. Это известно уже давным-давно и % ОТЕ не имеют в общем никакого значения, так, красивая статистикообразная картинка.

DOI: 10.1261/rna.056531.116; DOI: 10.1038/nmeth.3478; DOI: 10.1186/s12864-015-1788-6.

Можно тогда ссылочки, где это известно и для кого?А HTS это просто есть/нет, а не больше/меньше. Ну есть, ветром надуло. И что?

В статье и в описании к таблице 2 статьи написано, каким образом относительная доля содержимого кишечников была подсчитана.-

#На рисунке 4 данного обзора, который является фиг. 1 статьи, перья и не собирались упоминать.

Ога, и я об ёй жа. Есть содержимое кишок, состоящее из а, b, c, d... Это на словах. А на графике содержимое состоит уже из b, c, d... А где а, почему нет на графике, раз уж обсуждается именно содержимое кишок, где численный значения?

# Авторы статьи не утверждают, что обнаруживали перья в кишечниках клещей. Они описывают некую группу неидентифицируемого содержимого очень малого размера, частью которой возможно являются остаточные фрагменты перьев.

Ой, правда? Какие умницы! И вы умничка, перьев нет, есть только фрагменты перьев, а самих перьев нет, а раз перьев нет, то и говорить о них нечего, верно? Авторы вовсе не собирались о них говорить, обзор написан ошибочно. Совсем же другое дело, ну. Просто отлично.

Еще раз: не показан % микробной фракции, т.е. сколько % составляют микробы от общего количества содержимого кишечника. Не % соотношение различных микробов в этой фракции, а сама фракция.

#Распространенность подсчитывается, как ни странно, в процентах.

В процентах, как ни странно, подсчитывается не распространенность, а относительное число. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ, т.е. относительно чего-то. Например, мой IQ 150, а ваш только 50, это значит, что ваш IQ составляет только ~30% от моего. Т.е. 50 есть число абсолютное, а 30% есть число относительное , т.е. чтобы получить относительные числа, надо иметь абсолютные. Неожиданно для вас?

# DOI: 10.1261/rna.056531.116; DOI: 10.1038/nmeth.3478; DOI: 10.1186/s12864-015-1788-6.

Можно тогда ссылочки, где это известно и для кого?

Я вам про фому, а вы мне про ярему. Вам наверное небезынтересно будет узнать, что анализ состава микробного сообщества делают не по метилированным tRNA, а по 16S rRNA (генам), так что ваши ссылки релевантны примерно так же, как корове седло.

Ах, да, ссылки. Вот вам первые попавшиеся в поиске:

doi: 10.1038/ismej.2011.11

doi: 10.1371/journal.pone.0148028

Дальше сами, сами.

Намекну только, что количество маркерных генов у разных организмов разное, а у некоторых они, о ужас, еще и отличаются друг от друга в границах одного генома. Так что дерзайте.

# В статье и в описании к таблице 2 статьи написано, каким образом относительная доля содержимого кишечников была подсчитана.

Ну. И что, вам нравится? Мне нет. Сршена не нравится. Визуально идентифицировались только грибы (консультируясь с микологом! Это так же "круто", как специально надрессированный лазатель по гнездам синиц. А если я захочу проверить результаты, мне тоже бежать к тому самому микологу? А если миколог другой? А как на счет независимого контроля, объективных методов анализа, воспроизводимости результатов?), растительные остатки и водоросли. А бактерии? Их же тьму отсиквенировали?! Как на счет визуализации бактерий в содержимом кишок? И это называется "взаимодополняющие методы"?! По моему, это называется убожеством. И как ЭТО вообще приняли к публикации?-

Перестаньте брызжать слюной и видеть только то, что вам интересно увидеть. И еще раз прочитайте, что вам ответили, а также статью, раз уж вы ее обсуждаете. Вы как нарочно упускаете такие слова, как "возможно", "неидентифицируемый", "малый", "часть", и т.д.

И обратите внимание, что с самого начала и далее я лишь указывал на ваши ошибочные утверждения об отсутствии данных о процентном содержании микробной фракции и т.д. Я лишь ответил что эти данные указаны и где их искать в статье, а не обсуждал метод и правильность его применения.

Ага, а в метрах выражается не длина, а абсолютное число. А еще в литрах, джоулях, молях и т.д. Не глупо, как считаете? Погуглите что такое распространенность. А если вам нужны абсолютные величины - опять же обращаемся к статье, что вы так не любите делать. Надеюсь соответствующий % от 481 посчитать с помощью технического метода подсчета на калькуляторе сможете.

(UPD: и пожалуйста, перестаньте править комментарии задним числом).

Похоже, мы действительно говорим о разных вещах. Я вам про секвенирование и количественный анализ, а вы мне про его применение для оценки микробного сообщества. Вот только статья и так об оценке микробного сообщества кишечников клещей. Зачем об этом еще раз упоминать - не понятно. Поэтому я приводил ссылки о применении HTS для количественного анализа. А отсеквенировать можно и мРНК, и тРНК, и ДНК, кодирующую упомянутую вами рибосомальную РНК, и т.д. Кстати, по предоставленным вами ссылкам нигде не утверждается, что HTS не метод количественного анализа (в т.ч. микробного сообщества) и что это давным-давно известно, как утверждали вы. Давайте еще.

Предвкушая очередной ответ, пожалуй умою руки. На замечание в начале этой ветки я уже ответил.-

Предвкушая мой ответ и зубы тоже почистьте, на всякий случай. Можете еще и подмыться, мало ли.

Готовы?

Ну теперь вот вам:

Цитата: "Я вам про секвенирование и количественный анализ, а вы мне про его применение для оценки микробного сообщества."

А вот вам еще ваше, цитата: "Я писал об обсуждаемой статье, как, мне казалось, и вы"

То есть теперь вам о статье говорить стало вдруг стремительно неинтересно и вы решили поговорить про сиквенирование вообще? Понятно. Я так и думал. Даже не буду спрашивать о причинах, все ясно.

Цитата: "Вы как нарочно упускаете такие слова, как "возможно", "неидентифицируемый", "малый", "часть", и т.д."

Да, нарочно. Я вижу основной посыл статьи и доказательную часть и вижу, что они далеки друг от друга настолько, что воспринимать всерьез их нельзя, а вот все эти фиговые листки из "хайли лайкли" меня не интересуют сршена.

Цитата "И обратите внимание, что с самого начала и далее я лишь указывал на ваши ошибочные утверждения об отсутствии данных о процентном содержании микробной фракции и т.д."

Вы не понимали раньше, не понимаете и теперь о чем я говорю. Но пишите. Писать не надо, надо понимать.

Дальше вы путаете единицы измерения с абсолютными числами - они могут быть в чем угодно, а вот относительные - в процентах.

1% это 1 см от метра, но также 1% это 10 г от кг и тд. Метры, киллограмы это единицы измерения абсолютных чисел, а % - относительных. Добро пожаловать в пятый класс средней школы.

Но можно ли сравнивать см с г, если их % одинаковые?

Цитата "А если вам нужны абсолютные величины - опять же обращаемся к статье, что вы так не любите делать. Надеюсь соответствующий % от 481"

И каким единицам соответствует число 481? Ладно, отвечу сам - штукам. Это много или мало? Это как привязано к содержимому кишок? На эти вопросы вы не ответите, и авторы не ответили, а должны. Но тогда надо было не штуки считать, а площадь объектов к полю зрения. Конечно, этого сделано не было.

Но ничо, пипл схавал.

Комменты я правил и править буду, чтобы более точно выразить свою мысль. Делаю это ДО вашего ответа, так что ничего страшного в этом нет.

Цитата "Кстати, по предоставленным вами ссылкам нигде не утверждается, что HTS не метод количественного анализа (в т.ч. микробного сообщества) и что это давным-давно известно, как утверждали вы."

Сиквенирование 16 S rRNA вообще не метод количественного анализа. А микроскоп не инструмент для забивания гвоздей, хотя в инструкции пользователя прямого запрета нет. Точно так же в статьях об этом написано, но опосредованно.

А так конечно можно. Забивайте.-

И каким единицам соответствует число 481? Ладно, отвечу сам - штукам. Это много или мало? Это как привязано к содержимому кишок? На эти вопросы вы не ответите, и авторы не ответили, а должны. Но тогда надо было не штуки считать, а площадь объектов к полю зрения. Конечно, этого сделано не было.

Это уморительно, не могу не пройти мимо:)

Но ничо, пипл схавал.

Во-первых, спасибо за выдачу очевидного в качестве аргумента своей правоты. Потрясающий прием:) Такой вопрос тогда, а вы когда считаете, например, сколько машин проехало мимо вас, вы их в киловаттах считаете, или все таки тоже в штуках?

В один прекрасный день вы вдруг обнаруживаете, что у вас на руке 5 пальцев, это много или мало? Никто не знает, просто на руке у людей пять пальцев.

Плавно переходим ко второму. Раз уж вы додумались, что речь про штуки, то 481 штуку чего авторы по вашему насчитали и использовали в своей работе? После этого вы наверное поймете что за глупость в данном контексте ваше "площадь объектов к полю зрения".

Так и не удосужились почитать, или не хотите принять, что такое распространенность. Или пытаетесь интерпретировать это как-то по своему. Это просто уморительно пытаться разговаривать с человеком, который понятия не имеет, о чем идет речь и не хочет видеть дальше собственного носа.

Остальное я уже не могу комментировать и повторять. Ну правда, сколько можно пытаться вас заставить прочитать обсуждаемый материал.-

Вы так долго ерзаете вокруг, да около, но не способны ответить даже на этот простой вопрос - в каких единицах выражено число 481? Может быть в процентах?

Авторы фокусируются на вопросе "что", а вопрос " сколько" практически игнорируют, вместо него высчитывая % (т.е. подходя к вопросу "сколько") из "что", но при этом говорят о диете и о влиянии пищевых предпочтений на хозяина, а это невозможно, если не ответить на вопрос "сколько". Смотрите в самом начале пример про корову и сожранных ею беспозвоночных. Вот горе-учоные подсчитали, что беспозвоночные есть часть диеты коровы: 40% составила саранча, 40% гусеницы и 20% улитки. Вау, говорят нам, коровы, оказывается, могут контролировать число насекомых-вредителей на полях! Когда их становится слишком много... Огромноеспасибозастатью! Королева в восхищении!! Оргазм и овации продолжаются до тех пор, пока не спросишь сколько составляют насекомые-вредители в диете? Ответ: ну... ээээ... как бы, ну... в общем... это не так просто... авторы как бы писали о другом... кхе... три.

- Что " три"?

- Три... штуки... На 100... кхм... килограмм... хм... травы..

Так понятно? Теперь дошло наконец?

Кстати, вы перешли на обсуждение моей личности. По теме разговор вы слили, теперь пытаетесь устроить грязную склоку, чтобы побежать жаловаться на меня модератору.

А потом мне будут выговаривать, что вокруг меня всегда склоки. Да, всегда. Потому, что склока есть последний рубеж обороны моих "оппонентов", которые не могут обсуждать тему, не владеют материалом, не имеют аргументов, но не хотят признавать своих ошибок и потому непременно сваливаются в скандал.

Стыдно, девушки.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Однако интересно сравнить данные микробного сообщества из этой работы с таковыми про выживаемость птенцов синиц в грязных и чистых гнездах.

Здесь десятки ОТЕ, там - лишь несколько. Я, сопсна, указывал тогда на то, что изолирование на мясо-пептонный агар есть, мягко говоря, недостаточный метод оценки микробного разнообразия. А один умник, преподаватель микробиологии в зубостроительном техникуме, мне яростно тогда возражал, говоря, что уахаха ну откудава там никультивируемым микробам взяца их всех давно выделили.

А тут такое сильвупле получается, обратно я прав.

Паразиты

-

21.07.2025Гриб-паразит заставляет зараженных гусениц усиленно питатьсяЕлена Устинова • Новости науки

21.07.2025Гриб-паразит заставляет зараженных гусениц усиленно питатьсяЕлена Устинова • Новости науки -

11.06.2020Воры-нахлебники были уже в кембрийском периодеАндрей Журавлёв • Новости науки

11.06.2020Воры-нахлебники были уже в кембрийском периодеАндрей Журавлёв • Новости науки

-

24.03.2020Изолированные популяции подорожника хуже справляются с паразитическим грибомМихаил Гопко • Новости науки

24.03.2020Изолированные популяции подорожника хуже справляются с паразитическим грибомМихаил Гопко • Новости науки

-

27.02.2020Массовое вымирание амфибий привело к значительной перестройке сообщества змей тропического лесаСергей Коленов • Новости науки

27.02.2020Массовое вымирание амфибий привело к значительной перестройке сообщества змей тропического лесаСергей Коленов • Новости науки

-

05.08.2019В митохондриальной ДНК волосатиков много длинных палиндромов в белок-кодирующих генахДмитрий Кнорре • Новости науки

05.08.2019В митохондриальной ДНК волосатиков много длинных палиндромов в белок-кодирующих генахДмитрий Кнорре • Новости науки

-

09.07.2019Среди перьевых клещей нашлись и полезные для птицИра Демина • Новости науки

09.07.2019Среди перьевых клещей нашлись и полезные для птицИра Демина • Новости науки

-

21.02.2019Бактерия Wolbachia — «серый кардинал» мира насекомыхАнтон Струнов, Мария Жукова, Дина Малькеева, Елена Киселева • Библиотека • «Природа» №12, 2014

21.02.2019Бактерия Wolbachia — «серый кардинал» мира насекомыхАнтон Струнов, Мария Жукова, Дина Малькеева, Елена Киселева • Библиотека • «Природа» №12, 2014

-

13.02.2019Одни очень простые животные паразитируют внутри других: ортонектида в ксенотурбеллеСергей Ястребов • Новости науки

13.02.2019Одни очень простые животные паразитируют внутри других: ортонектида в ксенотурбеллеСергей Ястребов • Новости науки

-

04.02.2019Чужие против хищниковНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №12, 2018

04.02.2019Чужие против хищниковНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №12, 2018

-

21.12.2018Как паразиты манипулируют своими хозяевамиБорис Борисов, Юрий Дьяков • Библиотека • «Природа» №6, 2014

21.12.2018Как паразиты манипулируют своими хозяевамиБорис Борисов, Юрий Дьяков • Библиотека • «Природа» №6, 2014

Последние новости

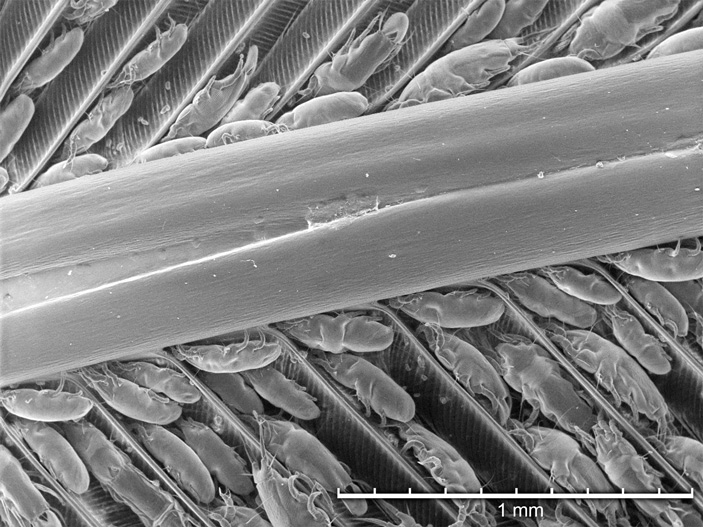

Рис. 1. Перьевые клещи Proctophyllodes huitzilopochtlii на опахале пера колибри Calypte anna. Микрофотография сделана при помощи сканирующего электронного микроскопа. Изображение из статьи Y. K. Yamasaki et al., 2018. Evaluation of Proctophyllodes huitzilopochtlii on feathers from Anna’s (Calypte anna) and Black-chinned (Archilochus alexandri) Hummingbirds: prevalence assessment and imaging analysis using light and tabletop scanning electron microscopy