«Плоская» Вселенная

Задача

Наблюдая за объектами на разных масштабах Вселенной, можно заметить интересное явление: спутники и кольца вокруг планет, планетарные системы вокруг звезд, аккреционные диски вокруг черных дыр и даже целые галактики — все они плоские. Например, в Солнечной системе орбиты планет лежат практически в одной плоскости. А диск Млечного Пути, диаметр которого оценивается в 170–200 тысяч св. лет, имеет толщину всего около 2000 св. лет. Такие же пропорции и у большинства других спиральных галактик (рис. 1).

Но если изначально наша Вселенная возникла из почти однородного (то есть не было никакой особой области, в которой свойства бы отличались от остальных) и изотропного (без выделенного направления) распределения вещества, то как затем получилось так, что возникли «плоские» объекты? Более того, существуют эллиптические галактики, которые, в отличие от спиральных, не являются плоскими. Гало темной материи даже у спиральных галактик имеет сферическую, а не дискообразную форму. А на внешних рубежах Солнечной системы орбиты объектов (к примеру, астероидов в поясе Койпера), лежат не в одной плоскости, а имеют практически равномерное сферическое распределение. Значит, «уплощение» орбит работает не всегда.

Из-за чего в некоторых ситуациях орбиты в системе гравитационно взаимодействующих тел выстраиваются (примерно) в одной плоскости и почему это происходит не всегда?

Подсказка 1

В эллиптических галактиках темп звездообразования значительно меньше, чем в спиральных. Подумайте, может ли этот факт помочь в поиске ответа на вопрос задачи.

Подсказка 2

Физические системы в природе всегда стремятся в состояние с минимальной потенциальной энергией. Однако при этом должна сохраняться некоторая другая физическая величина. Какая?

Решение

Для того, чтобы понять, почему некоторые объекты (а, точнее, гравитационно связанные системы) в нашей Вселенной плоские, давайте сперва поговорим о том, почему другие объекты шарообразные. Возьмем, к примеру, Солнце (или любую другую «обычную» звезду). Оно, к счастью для нас, относительно стабильно. Это равновесное состояние определяется двумя факторами: гравитацией и давлением газа. Гравитация стремится притянуть различные области звезды друг к другу, тем самым минимизируя потенциальную энергию. При этом, что примечательно, гравитационное взаимодействие обладает сферической симметрией, то есть для него нет выделенного направления. Гравитации противодействует давление ионизированного газа внутри звезды, которое для каждой выделенной области имеет ровно такое значение, которое достаточно для компенсации гравитационных сил. И, опять же, важно, что у силы давления тоже нет выделенного направления: маленькая область ионизированного газа оказывает абсолютно одинаковое давление на все соседние области. В случае с «твердыми» небесными телами (например, планетами) сила давления обеспечивается веществом во внешнем и внутреннем ядре.

Эти два факта — что гравитация сферически симметрична и что ей противодействует такая же сферически симметричная сила давления — и определяют форму Солнца и других звезд и планет. Раз нет выделенного направления у единственных двух сил, определяющих баланс системы, то и у самой системы не может быть выделенного направления.

Теперь к этой картине можно добавить то, у чего есть выделенное направление. А именно, вращение. Поговорим сперва о Земле. Земля постоянно вращается вокруг собственной оси. При этом экватор находится, очевидно, дальше от оси вращения чем полюса. А при удалении от оси вращения растет линейная скорость, с которой движутся части крутящегося тела (поскольку угловая скорость одинакова, ведь тело сохраняет свою форму). Из-за этого на человека, находящегося на экваторе, будет действовать дополнительная центробежная сила, направленная противоположно притяжению Земли. Величина дополнительного ускорения (для экватора) равна 0,034 м/с2.

Стоит оговориться, что центробежная сила — это не совсем сила в обычном понимании. По сути, она представляет собой центростремительное ускорение, которое испытывает вращающийся вместе с объектом наблюдатель. Иногда центробежную силу вообще называют мнимой силой, так как в неинерциальной системе отсчета вращающегося наблюдателя (где, конечно же, у самого наблюдателя никакого ускорения нет) она играет роль неинерциальной силы.

Это означает, что если бы Земля была идеальным шаром и вращалась бы вокруг своей оси с той же скоростью, то человек на полюсе испытывал бы большее ускорение свободного падения, чем человек на экваторе.

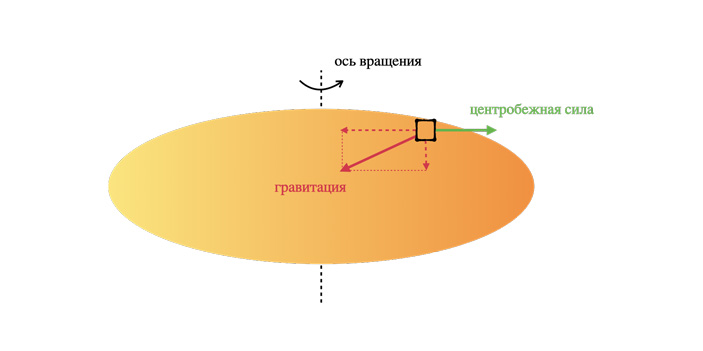

Рис 2. Направление действия центробежной силы и сферически симметричной силы гравитации для вращающегося вокруг своей оси шара

К счастью для нас, вращение Земли достаточно медленное, и вкладом центробежной силы зачастую можно пренебречь. Но что будет, если Землю раскрутить сильнее, одновременно «отключив» или уменьшив силу давления? Тогда, если Земля будет вращаться достаточно быстро, двумя силами, которые будут «пытаться» сбалансировать друг друга, будут являться гравитация и центробежная сила.

В отличие от давления, у центробежной силы есть выделенное направление: она всегда направлено перпендикулярно оси вращения. То есть компонента гравитационной силы, направленная вдоль оси вращения, остается нескомпенсированной. В результате, телу легче сплющиваться вдоль оси вращения, пока в некоторый момент возрастающее из-за сплющивания давление не скомпенсирует эту компоненту гравитационной силы.

Рис 3. В отличие от давления, центробежная сила имеет выделенное направление (оно всегда направлено перпендикулярно оси вращения). Из-за этого в системах, где центробежной силе приходится компенсировать гравитационную, остается вертикальная компонента гравитационной силы, которая не может быть скомпенсирована. В результате этого система сплющивается вдоль оси вращения в диск

Солнечная система образовалась примерно 4,5 млрд лет назад из медленно сжимающегося газопылевого облака. При сжатии облака сохраняется момент импульса, благодаря чему оно начинает вращаться быстрее (подобно фигуристке, выполняющей вращение). Со временем роль центробежной силы растет (так как увеличивается скорость вращения), и газопылевое облако начинает сплющиваться под действием нескомпенсированной гравитационной силы. После этого из уже дискообразного газопылевого облака начинают постепенно образовываться планеты и другие объекты зарождающейся планетарной системы, которым потом достаются орбиты, лежащие примерно в одной плоскости. Эта плоскость наследуется от уже сжавшегося облака газа, из которой они образовались. Схожие аргументы, но на значительно больших масштабах, можно применить и к плоским спиральным галактикам.

Моделирование гравитационного коллапса вращающегося сферически симметричного молекулярного облака. Благодаря вращению в некоторый момент облака сплющивается в диск. Анимация с сайта users.monash.edu.au

Но как же тогда могут существовать эллиптические галактики (которых, кстати, большинство)? Может ли быть, что это просто молодые галактики, и им просто не хватило времени, чтобы стать плоскими?

Любопытно, что похожая интерпретация была у Эдвина Хаббла в начале XX века. Он считал, что эллиптические галактики рано или поздно эволюционируют в плоские спиральные. Благодаря Хабблу в астрофизике укоренилось условное разделение «ранних» и «поздних» типов галактик, которое, используется и по сей день, но, как оказалось позже, абсолютно не соответствует действительности. На самом деле эллиптические галактики, как правило, гораздо взрослее спиральных.

Можно вспомнить, что бывают и шаровые звездные скопления, возраст которых сравним с возрастом Вселенной. Они каким-то образом умудрились не сплюснуться за все это время.

Почему же аргументы, приведенные выше, не работают для эллиптических галактик, шаровых скоплений, гало темной материи и других подобных систем? Оказывается, что у них нет одного важного свойства, которое мы неявно использовали при объяснении уплощения газовых облаков: мы считали, что газовое облако можно рассматривать как единое целое. То есть предполагалось, что «частицы» газа (маленькие области в газопылевом облаке, из которого формируется звезда и планетная система) вращались не независимо, а взаимодействовали. Благодаря этому у них есть общий момент импульса. Такое свойство системы (ее составные части могут «переговариваться» и «знают» о существовании друг друга) обеспечивает процесс, который в астрофизическом жаргоне называется переносом момента импульса (или переносом углового момента). Важно, чтобы характерное время взаимодействия (например, трения) между различными областями системы было меньше, чем время, за которое система меняет размеры и форму, — благодаря этому еще до того, как система сожмется, ее отдельно взятые части успеют «переговориться» между собой, «узнав», что у них есть общий момент импульса. По сути, перенос углового момента — это необходимое условие, чтобы система вращалась как единое целое с некоторым эффективным суммарным моментом импульса и осью вращения. Оно легко выполняется, когда плотность газа достаточно велика, однако чем разреженнее газ, тем сложнее различным областям системы взаимодействовать друг с другом. Если же это условие не выполняется, составные части системы будут вращаться, не взаимодействуя друг с другом, и не подозревая о том, что они являются частью общего. Таким образом у системы не будет никакого выделенного направления, так как каждая его составная часть будет иметь свой момент импульса, направленный произвольным образом.

Темная материя является замечательным примером этого: составные части гало темной материи не могут никак взаимодействовать друг с другом (помимо взаимного притяжения). Поэтому сгустки темной материи могут свободно вращаться в произвольных плоскостях, не подозревая о существовании других сгустков. Подумайте, кстати, в качестве дополнительного вопроса, почему темная материя не коллапсирует в центр (ведь давления у нее нет)?

Моделирование формирования галактики из межгалактического вещества. Обычное вещество (слева) схлопывается в спиралевидный диск, а темная материя (справа) остается практически сферически-симметричной

То же самое происходит и в эллиптических галактиках: из-за того, что в этих галактиках слабее темп звездообразования, мы знаем, что плотность межзвездного газа там значительно меньше, чем в спиральных. Недостаток межзвездного газа значительно ослабляет взаимодействие между различными областями галактики, так как звезды сами по себе не могут напрямую взаимодействовать друг с другом (кроме как гравитационно).

По этой же причине на внешних рубежах Солнечной системы объекты вращаются не в единой плоскости. По всей видимости, плотность протопланетного облака была недостаточно высокой для обеспечения взаимодействия, и внешние части Солнечной системы не успели вовремя схлопнуться в диск, до того, как из газопылевого облака стали образовываться крупные астероиды и карликовые планеты, которые уже не способны взаимодействовать друг с другом через трение и вязкость.

Послесловие

На самом деле, даже спиральные галактики часто оказываются устроены гораздо сложнее, чем казалось. Хороший пример — галактика Сомбреро (M104), которую раньше относили к спиральным галактикам и считали одним из самых ярких представителей этого типа. Но в 2012 году ее положение в классификации галактик было пересмотрено. Дело в том, что с помощью инфракрасного телескопа «Спитцер» удалось увидеть то, что не было видно в оптическом диапазоне. Оказалось, что помимо диска с молодыми звездами и кольца с интенсивным звездообразованием, галактику окружает эллиптический ореол из старых, излучающих преимущественно в инфракрасном диапазоне звезд, в котором звездообразование практически отсутствует.

Получается, что в процессе эволюции этой галактики газ, благодаря эффектам, описанным выше, схлопнулся в диск, в котором продолжается очень активное образование новых молодых и ярких звезд. Однако он оставил за собой нимб из древних и тусклых звезд, которые практически не видны в оптическом диапазоне.

Рис 4. Галактика Сомбреро в оптическом и инфракрасном диапазонах. Голубой ореол вокруг красного газопылевого диска — это старые звезды, которые в основном излучают в инфракрасном диапазоне, и практически не видны в оптическом. Изображение с сайта spacetelescope.org

Вообще, динамика гравитационных систем (галактик, гало темной материи, шаровых звездных скоплений и т. д.) имеет много общего с термодинамикой газов. В таких системах частицы, роль которых играют звезды, скопления звезд или сгустки темной материи, тоже обладают некоторой кинетической и потенциальной (гравитационной) энергией. В результате, у таких систем, как и у любого газа, можно определить «температуру», как некоторую меру разброса скоростей. Помимо этого, для любой гравитационной системы работает вириальная теорема:

\[\text{Кинетическая энергия} =-\frac{1}{2}(\text{Потенциальная энергия}),\]

то есть полная кинетическая энергия вдвое меньше полной потенциальной энергии с обратным знаком.

Очень интересной с этой точки зрения является «термодинамика» шаровых скоплений. В задаче Звездное равновесие мы уже обсуждали, что ключевым свойством звезд является их отрицательная теплоемкость: уменьшение полной энергии звезды ведет к увеличению ее температуры. Если попытаться сжать звезду, ее полная энергия уменьшится (так как полная энергия равна половине потенциальной), а температура, наоборот, увеличится. А поскольку интенсивность термоядерных реакций очень чувствительна к температуре, в результате увеличится и внутреннее давление в звезде, что приведет к остановке гравитационного коллапса и обратному расширению звезды.

Таким же свойством обладают и ядра (самые центральные области) шаровых звездных скоплений. Ядра шаровых скоплений теряют энергию посредством так называемого испарения — «убегания» звезд в большими скоростями за пределы ядра во внешние части скопления. При этом ядро будет сжиматься, то есть звезды будут находится все ближе и ближе друг к другу. «Температура» ядра (понимаемая как мера скорости звезд), будет увеличиваться. Однако увеличение температуры приводит к еще более интенсивному испарению ядра, что влечет за собой дальнейшее сжатие. Что же тогда останавливает коллапс?

Этот вопрос обсуждался в астрофизике с конца 60-х годов прошлого века (D. Lynden-Bell, R. Wood, 1968. The Gravo-Thermal Catastrophe in Isothermal Spheres and the Onset of Red-Giant Structure for Stellar Systems) и получил название «гравотермальной катастрофы». Как предполагалось уже тогда и как доказали позже посредством численных симуляций, коллапс может в какой-то момент остановиться, если допустить, что в самом центре шарового скопления, где расстояния между звездами достаточно малы, начинают образовываться тесные двойные системы (так называют две звезды, вращающиеся друг вокруг друга на очень близком расстоянии). Таким образом потенциальная энергия может продолжать уменьшаться, а кинетическая будет при этом уже увеличиваться (делая двойные звезды все более компактными), но сама центральная область скопления уже сжиматься не будет.

Благодаря этому (вероятному) механизму, считается, что шаровые скопления обладают аномально высоким содержанием тесных двойных систем. А так как шаровые скопления в основном очень древние, то огромная часть звезд в таких тесных двойных уже «мертвы», то есть превратились в компактные объекты: белые карлики, нейтронные звезды или черные дыры. Это делает шаровые скопления идеальными лабораториями для наблюдателей, так как компактные объекты, да еще и в составе двойной системы, могут образовывать яркие аккреционные диски, двойные пульсары, а также являются потенциальными источниками событий слияния и гравитационного излучения.

-

Как-то примерно так и представлял. Галактика Сомбреро классный красивый примерчик, не знал о ней.

А как одним предложением сформулировать суть происходящего?

Гелиос движется в галактическом диске ("колеблясь" в вертикальной и горизонтальной плоскости относительно направления движения, но не суть...). Внимание вопрос: вот как такое может быть, чтобы "доисторический момент вращения" (упомянутый выше) некоей области газа был под углом ок. 60 гр. (емнип, угол между плоскостью эклиптики и галактическим диском) к направлению её движения (в галактическом диске)? При этом эта область успела "обжаться" (не влетев в соседей сверху-снизу или справа-слева и не вылетев из плоскости галактического диска)...

ИМХО, газовая термодинамика слабовато тут роляет... (Ну... как исторически тогда доступный вариант - может быть и ничего... Но мы-то уже здесь и сейчас живём...)

Более того, вот только после того, как разберёмся с нашей солнечной системкой, вот только тогда можно замахиваться на вильяма-нашего-шекспира, т.е. Милкивэй и далее везде. :)

-

Очень просто. Опять же, вопрос в характерных временных масштабах сжатия и переноса момента импульса. На каждом масштабе есть некоторая своя эффективная вязкость (трение) и соответственно своё характерное время переноса углового момента. Те размеры, динамическое время для которых дольше масштаба переноса -- будут сжиматься в диск, не чувствуя другие масштабы. Именно поэтому условная межзвёздная среда в галактике как целое не особо чувствует локальные уплотнения типа протозвёздного облака.

-

Солнце (вокруг своей оси) планеты и большинство других объектов (по орбите) вращаются в одном и том же направлении по причине, которую вы написали в первом вашем пункте. Даже у хаотического сгустка газа есть конечный момент импульса, который по мере коллапса сохраняется. Системе гораздо легче распределить момент, если различные её слои будут вращаться в одном и том же направлении (иначе если какие-то внутренние слои начнут вращаться обратно -- это должны компенсировать внешние).

Последние задачи

Рис. 1. Галактика Сомбреро (M104) находится в созвездии Девы примерно в 31 млн св. лет от нас. Своим названием она обязана яркому балджу и мощному пылевому кольцу. По размерам эта галактика примерно в три раза меньше Млечного Пути. Фото телескопа «Хаббл» с сайта nasa.gov