Грибы на грядке

Задача

В садоводческих магазинах можно купить споры и мицелий самых разнообразных грибов. В основном они предназначены для выращивания съедобных грибов или же симбиотических грибов в подмогу культурным растениям: некоторые грибы образуют с корнями растений микоризу, поставляя им воду и минеральные вещества, в ответ на это растения делятся с ними органическими веществами, и этот союз может благоприятно влиять на здоровье и продуктивность растения. Однако зачастую попытки вырастить что-нибудь из этих пакетиков заканчиваются разочарованием. И дело далеко не всегда в том, что мицелий погиб раньше, чем вы вскрыли пакет.

Перед вами список таких продуктов со спорами/мицелием грибов (аналоги некоторых из них есть на рынке, некоторые придуманы автором):

- Живой мицелий и споры гломусовых грибов Glomus intraradices; производитель предлагает использовать их для декоративно-лиственных и плодово-ягодных культур.

- Живой зерновой мицелий белого гриба (то есть выращенный на субстрате из зерна). Производитель предлагает сажать его в ямки около хвойных растений либо сеять совместно мицелий и семена хвойных.

- Микориза для саженцев, форма (мицелий, споры, сухие или живые...) и таксономическая группа гриба не указаны. Производитель предлагает использовать их для деревьев и кустарников, в том числе хвойных; роз, ягод (в том числе голубики).

- Живой мицелий осеннего опенка на древесных палочках.

- Сухой мицелий и споры лисичек. В инструкции предлагают высадить грибницу в удобное для выращивания грибов место и регулярно опрыскивать почву.

- Живой мицелий вешенки на древесных палочках.

- Микориза для пихты; указано, что содержит смесь штаммов грибов-макромицетов, подходящих именно для этого вида.

- Микориза для рассады, указано, что нельзя использовать для маревых и крестоцветных.

- Чашка Петри с живым мицелием светящегося гриба Omphalotus nidiformis.

- Зерновой мицелий шампиньона и порция навоза с соломой для приготовления субстрата.

Проанализируйте эти грибные продукты. Каким из них нельзя доверять? Какие из них могут быть опасны? Какие стоит опробовать, но инструкция не внушает полного доверия? Для каких растений и в каких условиях вы бы попробовали вырастить эти грибы?

Подсказка 1

Какие из перечисленных грибов относятся к микоризным? Все ли из них выживают в почве (или в субстрате) без растения-хозяина? Какие условия необходимы для развития немикоризным грибам из списка?

Подсказка 2

Существует несколько типов микориз, отличающиеся друг от друга по строению, физиологии и группам грибов и растений, вступающим в этот симбиоз. Какие типы микориз могут образовывать перечисленные грибы? С какими растениями?

Решение

1. Живой мицелий и споры гломусовых грибов Glomus intraradices; производитель предлагает использовать их для декоративно-лиственных и плодово-ягодных культур — этот продукт можно попробовать, хотя стоит скорректировать список растений.

Гломусовые грибы способны образовывать арбускулярную микоризу с широким кругом растений. При этом растения получают защиту от корневых паразитов, дополнительный приток воды и минеральных веществ (особенно — фосфора). В ответ они отдают гломусовым грибам часть продуктов фотосинтеза (в некоторых случаях это ведет к замедлению роста).

Существуют технологии промышленного выращивания гломусовых грибов. Glomus intraradices (Rhizophagus irregularis) широко используют для инокуляции культурных растений, потому что он неприхотлив к почвам, быстро колонизует корни и не забирает у растений слишком много ресурсов (см. Why is Glomus intraradices a superior strain?).

Арбускулярную микоризу образует большинство наземных растений. В наших широтах это в основном травы — но и некоторые деревья и кустарники, например клен, яблоня, можжевельник или туя. В арбускулярную микоризу вступает и большинство огородных культур, таких как лук или огурцы, поэтому можно вмешать субстрат с мицелием и спорами гломусовых грибов и в грядки с овощами. Однако она будет бесполезна для растений из следующих семейств: капустные (кроме капусты это редис, репа, редька...), амарантовые (свекла), гвоздичные, осоковые (к которым относится много декоративных растений) и вересковые (например, голубика). В первых четырех семействах преобладают немикоризные растения, а вересковые образуют свой, особый тип микоризы с совершенно другой группой грибов — в посадки к ним можно попробовать добавить горстку земли из-под вересковых растений из леса.

2. Живой зерновой мицелий белого гриба (то есть выращенный на субстрате из зерна). Производитель предлагает сажать его в ямки около хвойных растений либо сеять совместно мицелий и семена хвойных — вызывает сомнения.

Белый гриб относится к эктомикоризным грибам. Эктомикоризные грибы сильно зависят от симбиотических растений и очень медленно растут на питательной среде. В статье итальянских ученых 2005 года мицелий белого гриба на чашках Петри с картофельно-декстрозным агаром (Potato dextrose agar) вырос на 2,5 см за два месяца (M. Iotti et al., 2005. Morphological and molecular characterisation of mycelia of ectomycorrhizal fungi in pure culture). В этой работе видовая идентичность мицелия была подтверждена молекулярными методами: морфологических признаков у мицелия мало, их недостаточно для определения.

В Российской Федерации зарегистрировано несколько патентов на культивирование мицелия белого гриба (вот; вот; вот), но среди них нет описания технологии выращивания мицелия белого гриба на зерне — есть только технологии выращивания на зерне мицелия высших грибов, включая сапротрофные грибы. Даже если мицелий выращивают из кусочка плодового тела гриба или из спор, всё равно есть вероятность, что при любом загрязнении среды спорами сапротрофных грибов эти сапротрофные грибы «забьют» эктомикоризный гриб просто потому, что будут расти на питательной среде быстрее. Производство большого количества мицелия белого гриба на зерне (типичный субстрат сапротрофных грибов) вызывает вопросы, и для такого продукта хотелось бы видеть доказательство того, что это действительно мицелий белого гриба.

Сама инструкция при этом не лишена смысла. Хвойные растения из семейства Сосновые вступают в симбиоз с белым грибом. Другое дело, что до появления плодовых тел может пройти очень много лет, особенно если подсаживать белый гриб к проросткам — а если подсаживать его к взрослым деревьям, совершенно не факт, что он победит в конкуренции хотя бы за несколько корешков с другими эктомикоризными грибами, которые уже наверняка присутствуют в ризосфере этих деревьев, и закрепится в почве. Но определенно не надо верить предложениям сажать мицелий или споры белых грибов на грядки без подходящих деревьев неподалеку и обещаниям, что вы увидите урожай через несколько месяцев.

3. Микориза для саженцев, форма (мицелий, споры, сухие или живые...) и таксономическая группа гриба не указаны. Производитель предлагает использовать их для деревьев и кустарников, в том числе хвойных; роз, ягод (в том числе голубики) — вызывает сомнения.

Перечисленные растения образуют разные типы микоризы: арбускулярную микоризу, эктомикоризу (хвойные деревья, некоторые лиственные деревья и кустарники), микоризу вересковых (голубика). Настолько универсальный препарат должен содержать смесь очень разных грибов, но об этом ничего не сказано. Плохо и то, что не указано, в какой форме присутствует гриб.

4. Живой мицелий осеннего опенка на древесных палочках — опасно.

Осенний опенок — сапротроф и паразит древесных растений. Он известен мощными ризоморфами — сплетениями гиф, которые позволяют ему быстро преодолевать расстояния до нескольких метров. Вырастить мицелий осеннего опенка на древесном субстрате вполне реально. Но сажать на своем участке его не стоит: он может погубить все деревья и проникнуть в дом, если дом деревянный. Видимо, поэтому такого продукта на рынке нет.

5. Сухой мицелий и споры лисичек. В инструкции предлагают высадить грибницу в удобное для выращивания грибов место и регулярно опрыскивать почву — вызывает сомнения.

Лисички относятся к эктомикоризным грибам, которые вступают в симбиоз с различными деревьями (елью, березой, дубом...). На питательных средах они растут медленно. Хорошо высушенный мицелий безнадежен в плане прорастания — остается надеяться на споры, которые могли быть получены только из плодовых тел. Можно предположить, что в лучшем случае такой продукт представляет собой перемолотые высушенные плодовые тела лисичек. У спор действительно есть шансы прорасти и образовать грибницу — но только если рядом окажется корневая система подходящего дерева («рядом» — это не метры, а сантиметры). До появления плодовых тел — вы помните, что, если мицелий закрепился, он неизбежно встретит конкурентов за те же корешки — пройдет несколько лет.

6. Живой мицелий вешенки на древесных палочках — всё в порядке.

Вешенка относится к сапротрофным грибам — разрушителям мертвой древесины. Ее можно выращивать на древесном субстрате, субстрате из опилок, соломок и даже подсолнечной шелухи. Один из самых легких для культивирования грибов, который даже прощает некоторые нарушения температурного режима.

7. Микориза для пихты, указано, что содержит смесь штаммов грибов-макромицетов, подходящих именно для этого вида — можно попробовать.

Идея этого продукта абсолютно разумна. Пихта образует микоризу с эктомикоризными грибами. Некоторые из них также способны образовывать микоризу с другими деревьями, а некоторые специфичны для пихты.

Вы уже знаете, что эктомикоризные грибы плохо растут на питательных средах — однако некоторые из них всё же растут на них быстрее, чем белый гриб и лисички. Например, к таким грибам относятся маслята (в России зарегистрирован патент на выращивание мицелия штамма масленка сибирского (Suillus sibiricus) для улучшения роста сосны сибирской). Но, к сожалению, список видов не указан, нельзя проверить, насколько хорошо культивируется их мицелий, и неизвестно, стоит ли ожидать появления съедобных плодовых тел под пихтой.

8. Микориза для рассады, указано, что нельзя использовать для маревых и крестоцветных — можно попробовать.

Травянистые культурные растения образуют микоризу с гломусовыми грибами — и нам известно, что маревые и крестоцветные (синоним капустных) как раз не вступают в эту микоризу. Можно предположить, что продукт содержит как раз гломусовые грибы. Однако не очень хорошо то, что не указан видовой состав (вдруг эти виды не подходят для почвы на вашем участке или грунта для рассады, который вы купили?)

9. Чашка Петри с живым мицелием светящегося гриба Omphalotus nidiformis — опасно при неправильном применении.

Сапротрофный гриб Omphalotus nidiformis скорее всего выживет на чашке Петри и на субстрате, на который его нужно пересадить: это может быть блок древесины, солома, опилки, зерно или шелуха подсолнечника. Однако точно не стоит его есть, он ядовит. Только любоваться!

10. Зерновой мицелий шампиньона и порция навоза с соломой для приготовления субстрата — можно попробовать, но вероятность удачи невысока.

Шампиньон — сапротрофный гриб, растущий на почве. Поэтому зерновой мицелий нужно пересадить на богатый субстрат, основой которого служит как раз навоз и солома. Для того чтобы стимулировать образование плодовых тел, нужно присыпать заросший мицелием субстрат землей. В этот момент особенно вероятно поражение шампиньона бактериями или плесенями. Кроме того, нужен особый режим температуры и влажности (выгонка плодовых тел стимулируется охлаждением).

О типах микоризы и их различиях читайте в Послесловии.

Источник: Sally E. Smith, David J. Read. Mycorrhizal Symbiosis, 2008. (Полный текст, PDF.)

Послесловие

Большинство высших растений не полагаются полностью на себя в добыче воды и минеральных веществ, а вступает в зоне корней в симбиоз с грибами. Этот симбиоз называется микориза. По-видимому, он очень древний; по крайней мере, в тканях раннедевонских растений из райниевых чертов (окаменевших болотных отложений в Шотландии) уже присутствуют структуры, похожие на современные арбускулы гломусовых грибов.

Есть несколько основных типов микоризы (рис. 2). Они отличаются друг от друга по анатомии, по физиологии и по тому, какие грибы и растения способны вступить в такой симбиоз. Выделяют четыре основных типа микоризы: арбускулярную микоризу, микоризу вересковых (эрикоидную микоризу), микоризу орхидных (орхидную микоризу) (это всё эндомикоризы) и эктомикоризу.

Рис. 2. Основные типы микориз. На срезе корня показаны грибные структуры. Сверху по часовой стрелке: эктомикориза, арбускулярная микориза, микориза орхидных, эрикоидная микориза, арбутоидная микориза. Рисунок с сайта davidmoore.org.uk

При арбускулярной микоризе гриб проникает в клетки эпидермиса и/или коры корня растения и образует там внутриклеточные арбускулы и везикулы.

Микориза орхидных тоже относится к микоризам с внутриклеточными структурами, но характерна только для орхидей и позволяет им эксплуатировать грибы с ранних стадий после прорастания по меньшей мере до развития листьев (а в некоторых случаях, и позже).

Эрикоидная микориза, или микориза вересковых, характерна для одноименного семейства. При ней грибы тоже проникают в клетки корней растения и формируют там гифальные завитки — кольца. У микоризы вересковых иногда дополнительно выделяют два подтипа микориз, сочетающих и внутриклеточные структуры, и чехол на поверхности корня, — арбутоидную микоризу и монотропоидную микоризу, с помощью которой подъельник и несколько других микогетеротрофных растений паразитируют на грибах.

При формировании эктомикоризы грибы не проникают в клетки растения, а образуют внешний чехол и сеть между наружными слоями клеток корня — сеть Гартига (рис. 3). У эктомикоризы есть один необычный подтип, когда помимо чехла и сети Гартига формируются внутриклеточные структуры — эктэндомикориза, характерные для нескольких видов грибов-аскомицетов и лиственниц с соснами (при этом некоторые из этих же видов грибов с другими растениями образуют эктомикоризу — например, гриб Wilcoxina mikolae с пихтами или елями).

Арбускулы, внутриклеточные кольца гиф, сеть Гартига — всё это структуры, через которые идет транспорт веществ между растением и грибом (рис. 3). Обычно гриб поставляет растению воду и минеральные вещества, а растение поставляет грибу органические вещества, но этот баланс может нарушаться в разные стороны: есть растения, которые через микоризу паразитируют на грибах (и получают от них органические вещества), и также есть грибы, которые через микоризу в какой-то степени паразитируют на растениях.

Рис. 3. Сеть Гартига (показана стрелочками) в микоризном корне тополя осинообразного (увеличение в 540 раз), справа — увеличенный фрагмент. Фото с сайта mycorrhizas.info

Пока что невозможно проверить каждый из более 300 тысяч видов сосудистых растений на то, в какие типы микоризы он вступает. Но по существующим оценкам, около 70% всех видов сосудистых растений вступает в арбускулярную микоризу, около 10% являются орхидеями и неизбежно вступают в микоризу орхидных; 1,4% растений образуют микоризу вересковых (в широком смысле слова) и 2% способны к образованию эктомикоризы. 7% растений то образует арбускулярную микоризу, то нет, и всего около 8% растений не образуют никаких микориз (рис. 4).

Рис. 4. Оценки распределения растений по типам микориз. Отдельно описаны немикоризные растения или растения, которые могут быть как немикоризными, так и вступать в арбускулярную микоризу. Это (a) протейные, (b) растения-хищники, (c) растения-паразиты (не микогетеротрофные!), а среди спорадически образующих арбускулярную микоризу — (d) эпифиты, (e) растения тундры; (f) растения пресных вод и морей, (g) галофиты — растения соленых почв, (h) растения пустынь и (i) растения нарушенных местообитаний. Изображение из статьи M. C. Brundrett, L. Tedersoo, 2018. Evolutionary history of mycorrhizal symbioses and global host plant diversity

Поговорим чуть подробнее о типах микориз, которые упоминались в задаче.

Арбускулярная микориза — самая древняя. Вступающие в нее грибы из отдела гломеромицетов отделились от других филогенетических линий грибов около 597–720 млн лет назад (оценка с помощью молекулярных часов; см. L. Tedersoo et al., 2018. High-level classification of the Fungi and a tool for evolutionary ecological analyses. Fungal Diversity). Более того, обнаружено, что гломеромицеты способны образовывать типичные для арбускулярной микоризы структуры в растениях, у которых нет никаких корней — в слоевищах печеночных мхов и в гаметофитах папоротников. Похоже на то, что способность к образованию арбускулярной микоризы появилась у общего предка всех сосудистых растений, а может быть, и предка всех высших растений вообще, и впоследствии она была утрачена в немногих филогенетических линиях растений.

Впервые гломеромицеты обнаружили только в XIX веке — благодаря тому, что некоторые из них образуют небольшие подземные плодовые тела, которые находили около корней растений. Но у большинства известных видов растений плодовых тел не находили, вне корня они представлены только микроскопическими структурами — тонкими гифами, не образующими скопления, и спорами. Гораздо надежнее искать их непосредственно в корнях с помощью микроскопа, используя различные способы окраски. Сейчас описано около 200 видов гломусовых грибов, хотя можно ожидать, что их гораздо больше: все-таки эпоха молекулярных исследований началась не так давно, а морфологических признаков у гломусовых грибов немного (рис. 5).

Рис. 5. Морфология гломеромицетов. A — корни подорожника среднего, колонизированного грибом Glomus clarum. B — арбускула Glomus mosseae, окрашенная хлоразолом черным. C — везикула Glomus mosseae. D — спора Glomus sp.; видно прикрепление гифы. E — срез плодового тела Glomus sinuosus; споры расположены вокруг сплетения гиф и прикрыты оболочкой из гиф. F — спора Scutellospora cerradensis; видно два слоя стенки споры — внешний (оставшийся от спорогенной клетки) и внутренний; стрелкой показан так называемый «germination shield» — структура во внутренней стенке споры, через которую она прорастет; во врезке — эта же структура с другого ракурса. G — прорастающая спора Gigaspora decipiens. H — спора Acaulospora denticulata. Длина масштабных отрезков: 100 мкм (A, E, F, G), 50 мкм (D, H), 5 мкм (B, C). Изображение из статьи: D. Redecker, Ph. Raab, 2006. Phylogeny of the glomeromycota (arbuscular mycorrhizal fungi): recent developments and new gene markers

Многие вопросы экологии гломеромицетов остаются неясными. Например, насколько они специфичны по отношению к растениям-хозяевам? Сэлли Смит и Дэвид Рид в своей книге “Mycorrhizal Symbiosis” приводят такие данные: в корнях одного растения можно найти несколько видов гломусовых грибов, в пределах одного сообщества круги симбионтов для разных видов растений пересекаются. В ненарушенных луговых сообществах находят до 30 видов гломусовых грибов, а вот на землях, которые человек обрабатывает, разнообразие обычно значительно ниже, 1–2 доминирующих вида. Упоминавшийся в задаче Rhizophagus irregularis мало специфичен и может быстро завоевывать корни широкого круга растений-хозяев. Но также есть примеры гломусовых грибов, специализирующихся на небольшой группе растений, и вполне возможно, что на самом деле их много, они просто ускользают от внимания исследователей: не вырастают в горшечных культурах, так как растение-хозяин не то, или приурочены к ненарушенным местообитаниям...

На обработанных землях разнообразие и численность гломеромицетов падает. Распашка, вытаптывание, травяные палы, а особенно применение фунгицидов — всё это не способствует благополучию этих важных микоризных грибов. Поэтому попытки добавить микоризные грибы в агросистемы (и даже в домашние горшки с цветами!) заслуживают внимания. Но нужно учитывать, что не всегда влияние гломеромицетов на растения можно просчитать. Да, скорее всего с гломусовыми грибами растения будут получать больше фосфора, больше воды, будут отчасти защищены от корневых патогенов, а почва, частички которой будут склеены микроскопическими гифами, приобретет более хорошую структуру. Но вот общая скорость роста, как показывают эксперименты, может измениться как в желательную, так и в нежелательную сторону.

Гломеромицеты сложно культивировать. Они являются облигатными биотрофами и не растут без контакта с живыми клетками растений, которые поставляют им органические вещества, в первую очередь липиды, которые эти грибы разучились синтезировать сами. Тем не менее существуют методы их выращивания. Самый дешевый метод — это культивирование в горшках/теплицах c подходящими растениями (рис. 6). Он позволяет получить промышленные объемы мицелия и спор, однако при нем нельзя исключать контаминирование местными гломеромицетами. Дороже, но надежнее гидропонические варианты выращивания гломеромицетов вместе с растениями-хозяевами. А в лабораториях гломеромицеты выращивают на чашках Петри или в пробирках, но тоже вместе с растениями-хозяевами или хотя бы на культурах корней (да, есть способ вырастить на чашке Петри исключительно корни растения! См. Hairy root culture).

Рис. 6. Выращивание арбускулярных микоризных грибов вместе с растениями в почве: a — с подорожником; горшки закрыты, чтобы избежать контаминации другими видами и штаммами гломусовых грибов; b — в контейнерах с луком; c — в парниках с кукурузой и бархатцами. Фото из статьи: M. IJdo et al., 2010. Methods for large-scale production of AM fungi: past, present, and future

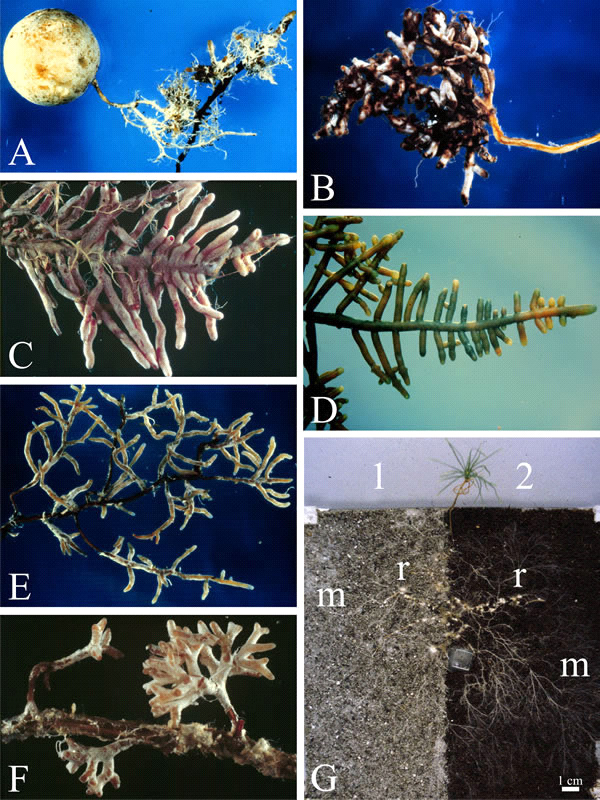

В эктомикоризу вступают в основном деревья зоны широколиственных лесов и тайги. Привычные нам деревья: дубы и березы, сосны и ели, осины и липы и некоторые кустарники, например лещина. Их партнеры со стороны грибов — это тоже наши старые знакомые: белые и лисички, подосиновики и маслята, рыжики и мухоморы. Как правило, эктомикоризные грибы относятся к базидиомицетам, реже — к аскомицетам (это например, трюфели). Некоторые эктомикоризные грибы не образуют наземных плодовых тел — плодовые тела у них либо подземные (и тогда их едят мыши и другие норные животные), либо, возможно, вообще отсутствуют. По крайней мере, не все грибы, выделенные из микоризных корешков (рис. 7), удается соотнести с видами, известными по плодовым телам.

Рис. 7. Эктомикоризные корни имеют особую морфологию. Примеры эктомикоризных корней: А–D — корни псевдотсуги Мензиса с разными грибами: A — с грибом рода Hysterangium (его подземное плодовое тело показано рядом), B — гриба Rhizopogon vinicolor, C — Poria terrestris, D — рыжик красный (Lactarius sanguifluus). E — мухомор красный (Amanita muscaria) с ситхинской елью. F — Amanita muscaria с сосной лучистой. G — экспериментальная система с саженцем сосны и грибом козляком (Suillus bovinus); m — мицелий, r — кончики корней. Изображение с сайта davidmoore.org.uk

При этом на корневой системе одного дерева одновременно присутствуют многие виды грибов, возможно десятки видов. А вот сам гриб обычно более специализирован. Да, есть грибы с широким кругом хозяев, например обыкновенная лисичка. Но многие эктомикоризные грибы приурочены к 1–2 видам растений хозяев, и их бесполезно пытаться пересадить под другие виды.

Эрикоидная микориза очень важна для вересковых, часто растущих на бедной закисленной почве. Она позволяет растениям получать минеральное питание в экстремальных условиях (рис. 8). Чаще всего эрикоидную микоризу образуют грибы-аскомицеты из рода Pezoloma. Известны и другие виды аскомицетов, вступающие в эрикоидную микоризу (Meliniomyces, Cairneyella) и даже базидиомицеты, относящиеся к роду Sebacina. Sebacina — очень интересный род: грибы, относящиеся к нему, с разными растениями формируют и эрикоидную микоризу, и эктомикоризу, и микоризу орхидных. К сожалению, большинство грибов, образующих эрикоидную микоризу, не удается культивировать в лаборатории. Их определяют, выделяя ДНК из предварительно простерилизованных снаружи корней вересковых растений.

Рис. 8. Световая микрофотография молодого корня вереска (Calluna vulgaris) с корневыми волосками. Звездочкой обозначен корневой чехлик, стрелками — клетки ризодермы, в которых формируется микориза. Фото ©David J. Read из книги: Sally E. Smith, David J. Read. Mycorrhizal Symbiosis (2008), стр. 391

Последние задачи

Рис. 1. Арбускулы в тканях раннего высшего растения Aglaophyton из райниевых чертов, ранний девон. Фото из статьи: T. N. Taylor et al., 1995. Fossil Arbuscular Mycorrhizae from the Early Devonian