Крылатые гиганты прошлого были неспособны к динамическому парению

Как летали древние крылатые животные, в два-три раза превосходившие размахом крыльев крупнейших современных птиц? Точного ответа на этот вопрос пока нет. Группа ученых из Японии и Франции использовала аэродинамические модели для оценки характеристик парящего полета вымерших гигантов — древних птиц аргентависа и пелагорниса и птерозавров птеранодона и кетцалькоатля. Сравнив эти оценки с показателями современных птиц, исследователи пришли к выводу, что древние птицы с шести-семиметровым размахом крыльев и птерозавры примерно такого же размера вполне могли парить в воздухе, используя для этого восходящие потоки воздуха (это так называемое статическое парение), а вот у гигантских птерозавров с размахом крыльев двенадцать метров с парящим полетом уже были проблемы.

За всю историю нашей планеты способность к активному полету неоднократно развивалась у самых разных животных, от крошечных до поистине исполинских. Так, самым мелким летающим животным в истории Земли считается современный вид микроскопических ос-наездников Dicopomorpha echmepterygis. Самки этих наездников длиной всего 550 мкм, ненамного больше инфузории-туфельки, а бескрылые и слепые самцы примерно втрое меньше. Что касается рекордсменов с противоположной стороны шкалы, то там «призовые места», бесспорно, оккупировали гигантские птерозавры: размах их крыльев достигал 11–12 метров (как, например, у хацегоптерикса), что сопоставимо с габаритами легкого самолета Як–12.

Взлет «орнитоптера» в 1984 году — первая попытка оценить полетные характеристики птерозавра на реальной модели. Фото из статьи P. MacCready, 1984. The Great Pterodactyl Project

И если с современными крошками вопросов о возможности полета не возникает, то вымершие великаны, от которых сохранились только окаменевшие кости, вот уже на протяжении века заставляют ученых пытаться объяснить, каким образом столь огромные существа исхитрялись не только взлетать, но и оставаться в воздухе (E. H. Hankin, D. M. S. Watson, 1914. On the Flight of Pterodactyls). Результаты первых биомеханических исследований с использованием полноразмерной модели животного показали, что 80-килограммовый птерозавр вполне мог оставаться в воздухе, паря на воздушных потоках (P. MacCready, 1984. The Great Pterodactyl Project). Теперь, однако, оценка веса гигантских птерозавров существенно выросла, и считается, что, скажем, кетцалькоатль (Quetzalcoatlus) с 12-метровым размахом крыльев должен был весить не меньше 200 килограммов (D. M. Henderson, 2010. Pterosaur body mass estimates from three-dimensional mathematical slicing).

После этого мнения разделились: в то время как одни ученые считали кетцалькоатля и подобных ему гигантских птерозавров нелетающими наземными хищниками, другие приписывали им великолепные летные возможности и способность оставаться в воздухе в течение нескольких дней, пролетая до 19 тысяч километров (M. P. Witton, M. B. Habib, 2010. On the Size and Flight Diversity of Giant Pterosaurs, the Use of Birds as Pterosaur Analogues and Comments on Pterosaur Flightlessness). Последняя возможность, разумеется, должна быть связана со способностями кетцалькоатля к парящему полету, как и у крупнейших современных птиц, которые большую часть времени летают, используя энергию ветра или восходящих тепловых потоков (K. Sato et al., 2009. Scaling of soaring seabirds and implications for flight abilities of giant pterosaurs). Но способен ли был этот великан, равно как и другие вымершие гиганты, парить в воздухе?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала придется вспомнить, что у современных птиц существует два основных способа парения: динамическое и статическое. При динамическом парении птица использует разницу в скорости ветра на разной высоте, чтобы, перемещаясь между слоями воздуха, поддерживать скорость собственного полета: так летают многие морские птицы с длинными, но узкими крыльями — например, альбатросы. Сначала они скользят вниз по ветру, набирая скорость, а у самой воды, где скорость ветра уменьшается за счет трения о воду, разворачиваются против ветра и снова поднимаются вверх, где воздух движется быстрее.

Динамическое парение позволяет птицам преодолевать огромные расстояния, используя при этом минимум энергии

Статическое парение осуществляется за счет восходящих потоков воздуха: это могут быть термики, теплые воздушные потоки, или просто поднимающиеся массы воздуха, возникающие над различными наземными препятствиями, такими как горы или лес. Кругами поднимаясь с помощью восходящего потока на большую высоту, птица затем начинает медленно скользить вниз, используя для этого свои длинные и широкие крылья, которые можно увидеть, например, у орлов (см. новость Скопы при дальних перелетах над морем используют восходящие воздушные потоки, «Элементы», 19.01.2019).

Птицы, использующие термальные потоки, могут подниматься на огромную высоту без единого взмаха крыльями

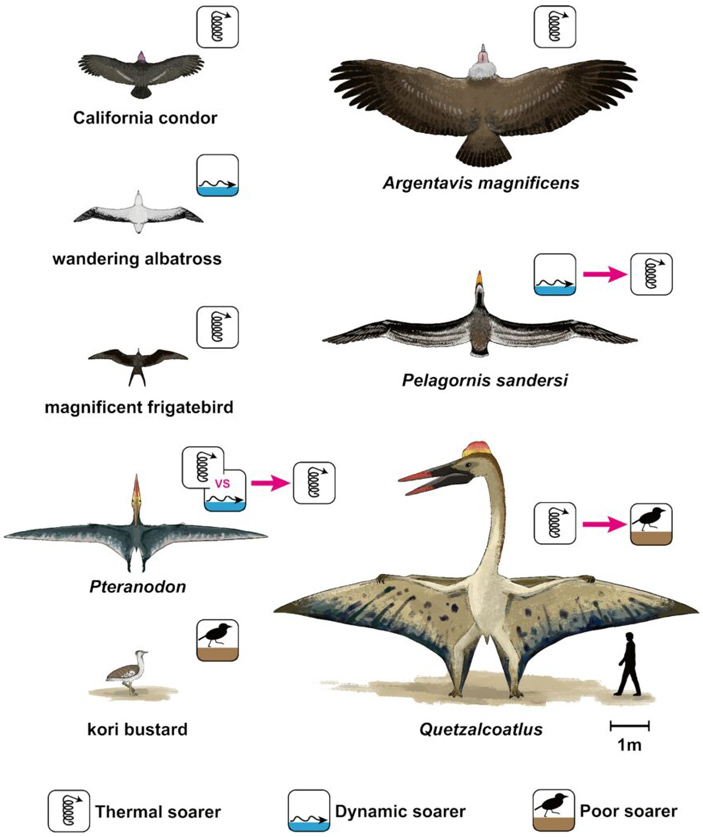

Каждый тип парения предъявляет свои требования к площади и длине крыльев, а также к нагрузке на них. Поэтому, зная о соответствующих показателях современных парящих птиц, ученые решили выяснить, были ли способны передвигаться таким образом вымершие виды. «Подопытными» стали четыре крылатых гиганта древности — две птицы и два птерозавра: аргентавис (Argentavis; миоценовая птица с размахом крыльев около 7 метров), пелагорнис (Pelagornis; олигоценовая птица с размахом крыльев около 7 метров), птеранодон (Pteranodon; размах крыльев около 6 метров) и кетцалькоатль (размах крыльев около 9 метров).

Для сравнения были выбраны несколько видов современных птиц с различными способностями к парению: например, странствующий альбатрос (Diomedea exulans; размах крыльев около 3 метров) является «экспертом» динамического парения, калифорнийский кондор (Gymnogyps californianus; размах крыльев 2,75 метра) и великолепный фрегат (Fregata magnificens; размах крыльев 2,3 метра) предпочитают статическое парение, а у африканской большой дрофы (Ardeotis kori; размах крыльев 2,5 метра) способности к парению практически отсутствуют. Отмечу, что все приведенные цифры взяты из обсуждаемой статьи, в реальности размах крыльев кетцалькоатля мог быть несколько больше (M. P. Witton, M. B. Habib, 2010. On the Size and Flight Diversity of Giant Pterosaurs, the Use of Birds as Pterosaur Analogues and Comments on Pterosaur Flightlessness).

Африканская большая дрофа — самая тяжелая из современных летающих птиц: крупные самцы весят до 19 кг! Неудивительно, что эти птицы редко поднимаются на крыло и большую часть времени проводят на земле. Фото © Arnstein Rønning с сайта en.wikipedia.org

Чтобы понять, какой способ парения могли использовать вымершие животные, ученые рассчитали различные показатели их полета, например, минимальную скорость ветра, необходимую для устойчивого парения, и коэффициент планирования, то есть отношение расстояния, которое преодолевает животное, к высоте, которую оно теряет, чтобы его преодолеть. Ряд данных, полученных предыдущими исследователями, принимался во внимание, но мог быть скорректирован в соответствии с более современными данными о стиле полета (например, было выяснено, что наиболее эффективным полет птерозавров был при низких скоростях, и мембраны их крыльев не могли выдержать скоростного полета; C. Palmer, 2010. Flight in slow motion: aerodynamics of the pterosaur wing, C. Palmer, 2017. Inferring the properties of the pterosaur wing membrane) и размерах вымерших животных. Поскольку в вопросе о массе гигантских птерозавров все еще наблюдаются разногласия, авторы использовали несколько оценок из разных работ.

Динамика парящих животных рассчитывалась с помощью уравнения движения, при этом процедура расчета отличалась для динамического и термального парения. Ученые количественно оценили динамические характеристики парения и требуемую скорость ветра, используя физическую модель и метод численной оптимизации. Этот метод был разработан в инженерной сфере и обеспечивает основу для количественной оценки динамических характеристик парения и необходимых ветровых условий для планеров и птиц. Однако, несмотря на его эффективность, единственным животным, к которому до сих пор применялся этот метод, был странствующий альбатрос: он никогда не применялся к вымершим гигантским летунам.

Согласно выводам авторов, гигантские вымершие птицы и птеранодон были способны только к термальному парению, а вот кетцалькоатля вообще они переместили в разряд «плохих парителей». Рисунок из обсуждаемой статьи в PNAS Nexus

Особенно «не повезло» динамическому парению: расчеты исследователей показали, что аргентавис, птеранодон и кетцалькоатль точно не были способны к такому типу полета из-за чрезвычайно высоких требуемых скоростей ветра и более низких динамических характеристик парения, чем у всех современных птиц. Для пелагорниса же окончательный вердикт сильно зависел от оценки массы тела: при максимально возможной (40 килограммов) эта гигантская птица также оказывалась «за пределами» характеристик, необходимых для эффективного парения, но даже при вдвое меньшей массе 22 килограмма пелагорнис все еще был плохим парителем, уступавшим в этом отношении альбатросу. Хотя ранее считалось, что длинные узкие крылья пелагорниса идеально подходят для такого типа парения (D. T. Ksepka, 2014. Flight performance of the largest volant bird), новые модели свидетельствуют, что у пелагорниса крылья были слишком длинными для эффективного динамического полета.

Что касается термального парения, то все вымершие виды продемонстрировали высокие характеристики парения с коэффициентом планирования, сопоставимым с современными видами. Что касается фазы парения, то есть подъема в кружащем полете по восходящему воздушному потоку, то, по подсчетам авторов, у пелагорниса, аргентависа и птеранодона характеристики были не только сопоставимы, но иногда даже лучше, чем у нынешних птиц. В случае птеранодона данные несколько варьировали в зависимости от предполагаемой массы животного, но в любом случае укладывались в показатели современных парящих птиц. А вот про другого птерозавра, кетцалькоатля, такого сказать нельзя: его способности к парению были чрезвычайно низкими, уступая даже показателям африканской большой дрофы, которая летает редко и никогда не парит в воздухе.

Вполне возможно, что кетцалькоатль много ходил пешком и крайне неохотно поднимался на крыло, будучи скорее наземным, чем воздушным хищником. Рисунок © Julio Lacerda с сайта eartharchives.org

Таким образом, проведенное авторами моделирование подтверждает предыдущие данные о способе полета аргентависа (S. Chatterjee et al., 2007. The aerodynamics of Argentavis, the world's largest flying bird from the Miocene of Argentina), конкретизирует способ полета птеранодона (про которого ранее предполагались, что он способен парить как динамически, так и статически) и полностью изменяет представления о полете пелагорниса и кетцалькоатля, один из которых из динамических парителей оказался «переквалифицирован» в термальные, а второго вообще «вычеркнули» из разряда способных к парению животных. Ранее считалось, что кетцалькоатль передвигался по воздуху как раз в основном за счет парения, так как не мог долгое время взмахивать крыльями (M. P. Witton, M. B. Habib, 2010. On the Size and Flight Diversity of Giant Pterosaurs, the Use of Birds as Pterosaur Analogues and Comments on Pterosaur Flightlessness). Теперь, учитывая, что его способности к парению могли быть даже хуже, чем у современных дроф, можно лишь предположить, что этот гигантский птерозавр поднимался в воздух ненадолго, для коротких энергичных перелетов, во время которых ему приходилось постоянно работать крыльями.

Учитывая адаптации кетцалькоатля к ходьбе (M. P. Witton, D. Naish, 2008. A reappraisal of azhdarchid pterosaur functional morphology and paleoecology), отсутствие адаптаций к долгому машущему полету и филогенетическую тенденцию птерозавров-аждархид к снижению эффективности полета (Полет птерозавров в ходе эволюции неуклонно совершенствовался, «Элементы», 02.11.2020), можно предположить, что образ жизни этих великанов скорее напоминал не орлов и грифов, а, скажем, кафрского рогатого ворона (Bucorvus leadbeateri), который большую часть времени находится на земле, где ищет пищу и общается с сородичами. Возможно, если бы не массовое вымирание 66 миллионов лет назад, дальнейшая эволюция аждархид привела бы к появлению полностью нелетающего животного, напоминающего наших страусов.

Конечно, полученные данные (и это признают авторы исследования) нельзя считать абсолютными: полетные характеристики летающих существ во многом будут зависеть не только от размеров и массы животных, но и от палеоэкологических особенностей местности, в которой они обитали (например, полет в ущелье будет существенно отличаться от полета над равниной), а наше понимание механики полета древних животных сильно зависит и от выбранных моделей, и от полноты знаний об их анатомических особенностях.

Источник: Y. Goto, K. Yoda, H. Weimerskirch, K. Sato. How did extinct giant birds and pterosaurs fly? A comprehensive modeling approach to evaluate soaring performance // PNAS Nexus. 2022. DOI: 10.1093/pnasnexus/pgac023.

Анна Новиковская

-

Судя по реконструкции скелета кетцалькоатля, у него практически отсутствовал киль на грудине, а потому у него не могло быть мышц, достаточных для взлета и длительного парения. К тому же у этого птерозавра наблюдается непригодная для горизонтального полета передняя центровка.

Вероятнее всего он был фактически наземным падальщиком, а не хищником, если и летавшим, то только со скал или крутых склонов, куда для обзора местности забирался с помощью лап (не случайно на передних конечностях сохранились развитые пальцы).

Крылья же у него остались, вероятно. по двум причинам: расправляя их, он на вид становился устрашающе большим, что отпугивало тогдашних туповатых хищников, а кроме того мог действовать половой отбор, подобный тому, что имеет место у современных птиц (например, у павлинов)-

Теоретически, вырасти до таких размеров нелетающий птерозавр мог бы. Но для чего тогда одновременно росли и его крылья, если он ими не пользовался?!

А если он сперва вырос вместе с крыльями, а потом перестал летать, то, значит, он, всё-таки, мог летать уже с такими размерами!?

А здесь (https://hi-news.ru/research-development/kak-vzletalo-samoe-bolshoe-sushhestvo.html) пишут, что Последнее исследование, которое описано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology, говорит о том, что Кетцалькоатлус хорошо умел летать. Как утверждают авторы работы, птерозавр имел развитую грудину, к которой прикреплялись мощные летательные мускулы. Их верхняя плечевая кость имеет огромные костлявые гребни для закрепления мускулов полета, которые больше, чем у птиц, и намного больше, чем у летучих мышей.

В результате четырехточечной стойки животного некоторые ученые предполагали, что птерозавры использовали при передвижении по земле передние конечности, как некоторые виды летучих мыший. Но исследование показало, что структура скелета не позволяла птерозавру опираться при ходьбе на крылья.-

Спасибо за ссылку на источник.

Вот это место в тексте:

"Птерозавр не мог бы взмахнуть крыльями стоя на земле, так как ударился бы. Единственный вариант, как утверждают исследователи — подпрыгнуть на два метра, и затем начать размахивать крыльями". -- утвердило меня в том, что взрослые кетцалькоатли не могли взлетать каким либо иным способом, кроме как прыгая с высоких и обрывистых круч, так как нелепо представлять себе, чтобы махина в 200 кг массой на сравнительно тоненьких ножках могла прыгать с места выше, чем перворазрядник с разбега весом всего лишь в 60-70 кг...

Вот молодь этих птерозавров, вполне могла быть прекрасными летунами.

То, почему они попали на такую эволюционную колею и не смогли из нее выбраться, вероятнее всего, определилось обилием падали или доступных для разорения мест гнездования динозавров или рептилий, ареалом обитания (наличием возвышенностей с высокими, обрывистыми возвышенностями, со склонами, по которым можно было на них взбираться), а также тем, что самки предпочитали для спаривания самых крупных самцов с развитыми крыльями (как нынче павы выбирают павлинов с самыми роскошными хвостами).-

Хвост павлинов (вернее перья хвоста) и крылья (особенно без перьев, как у рукокрылых) это несравнимые вещи. Крылья - это функциональная часть тела. Просто так, для красоты крылья не отращивают (хотя бы те же павлины). Огромные крылья для нелетающих созданий - большая помеха, делающая их неповоротливыми, уязвимыми для хищников.

Пока птерозавр будет карабкаться на скалы, его живьем сожрут проворные двуногие рапторы. Любая летающая тварь на суше должна уметь стартовать с места с помощью взмахов крыльями, чтобы иметь возможность удрать от хищника. Коротконогие крупные птицы (в основном водоплавающие - гуси, лебеди, утки) применяют разбег. Водная среда защищает их от хищников, а на суше они более уязвимы, потому что не всегда успевают разогнаться для взлета.

P.S. Мою гипотезу того, как кетцалькоатль мог бы взлетать см. ниже в отдельном комментарии.-

В эволюционных процессах нет ничего несравнимого. И половой отбор действует даже среди людей, даже после исчезновения его первоначальных причин. Так, темнокожие бегуны практически всегда побеждают в беге на короткие и длинные дистанции, так как давным-давно эти способности требовались им для догонной и загонной охоты в саванне, а потому у африканских женщин сложился подсознательный стереотип поведения выбирать в мужья стройных и быстроногих мужчин.

Что касается крыльев, как помехи при передвижении на четвереньках, то, судя по строению и размеру кости (сросшихся фаланг!) внешнего пальца их кистей, к ней крепились мышцы, обеспечивавшие плотное прижатие концевой части крыла к предплечью (для сравнения: рукава рубашки не мешают мыть посуду, так как их можно закатать на предплечье). Впрочем, нам не дано точно судить об этом, пока археологи не изобретут способа выявлять при раскопках следы мягких тканей (хрящей, сухожилий, кожи и т. п.), скажем, с помощью не повреждающего сканирования земли вокруг костяка (например, чем-то вроде компьютерной томографии или ЯМР-спектроскопии).

Что касается вашего предположения насчет использования кетцалькоатлем клюва, как шеста при взлете, то оно привело меня в восторг!

А если серьезно, то сравните клюв прерозавра с клювом такого типичного падальщика, как аист-марабу. Впрочем, с таким клювом и длинной, гибкой шеей, кетцалькоатль мог быть и отличным отмельным рыболовом. Вдобавок, крыльями он мог создавать маскирующую и приманивающую любопытных рыб тень, как это делает какая-то цапля (название, увы, не помню).

А насчет того, что на него могли нападать велоцирапторы, припоминается эпизод из фильма, где потерявшийся двух-трехлетний мальчонка из племени бушменов спасался от гиены, поднимая над головой большой кусок толстой коры, чтобы быть выше нее ростом. С трудом могу себе представить такого смельчака-динозавра, который нападет на животное втрое-вчетверо больше него, да еще раскинувшего десятиметровые крылья (злобный шипящий гусь может напугать даже взрослого мужика)...-

Насчет гибкой шеи у кетцалькоатля это вы немножко (извиняюсь за каламбур) загнули :)

По скелету кетцалькоатля видно, что шейных позвонков у него немного и они продолговатые. Прочитал в одной из статей про них, что у них было особое внутреннее строение позвонков, они были не просто полыми, а с радиально расположенными перемычками, еще, что их позвонки, вроде бы, имели какие-то зацепы и первый позвонок от головы был жестко закрепленным. В целом, могу предположить, что в момент прыжка позвонки могли сцепляться друг с другом, образуя прямой шест. Хотя сведений о подвижности первого позвонка со стороны тела не имею. А это для гипотезы с шеей-шестом, используемой для взлета, по-видимому, самое главное.

-

-

-

-

-

-

Авторы статьи испытали свои модели в условиях сверхплотной атмосферы, в 1,2 раза плотнее современной (1,48 кг/кубометр, была бы достигнута при увеличении концентрации кислорода на 30%, а количество других компонентов воздуха осталось бы таким же, как сейчас). Они отметили, что в эпоху гигантских птерозавров и птиц такая атмосфера не могла существовать, потому что количество кислорода было примерно таким же, как и сегодня (https://www.ajsonline.org/content/309/7/603).

В любом случае, расчеты показали, что способность к парению слабо зависит от плотности воздуха: несколько снизились требования к минимальной скорости ветра для динамического парения у пелагорниса и птеранодона, а вот способности кетцалькоатля к тепловому парению как были плохонькими, так ими и остались. Авторы подводят итог, что их результаты справедливы даже при неопределенной плотности атмосферы.-

Гипотеза с более плотным воздухом, которой многие пытаются объяснить способность гигантских птерозавров к полету, высосана из пальца.

Более плотная атмосфера не дает преимуществ, если только она не настолько плотная, что может обеспечить их плавучесть :)

В более плотной атмосфере сопротивление воздуха больше, в целом труднее махать огромными крыльями и сопротивляться порывам ветра, требуется иметь еще более толстые(прочные) кости крыльев. Существует объективная зависимость, согласно которой - чем больше плотность среды, тем меньших размеров необходимы (достаточны и позволительны) крылья или плавники.

-

на картинке Хулио Ласерды Кетцаль выглядит, как отклеившаяся от гуся и гуляющая сама по себе шея, разросшаяся при том до гигантских размеров.

Этакий привет Гоголевскому Носу от художника )

Так вот, при такой мощи этой шеи, можно запросто махать мелкой задней частью (состоящей из тела с перепончатыми крыльями) - как рыба хвостом!)

И вообще, что-то среди ископаемых часты случаи, когда крылья позади центра тяжести зверюги. И это явно не случайность - есть даже, помнится, кто-то, у кого крылья-перепонки самым нахальным образом на задних лапах расположены. То есть не только не случайно, но - настойчиво и целенаправленно тогдашняя Эволюция выбирала-обкатывала эту конструкцию тел.

а у нас, кажется. нынче - так только русалка выглядит, и... человек в ластах! сподручнее сие, выходит, когда плавают под водой...

Констатирую наблюдение: летают нынешние - крылья вперед лепят, плавают - можно и взад.

Предполагаю:

А что если все эти звери кормились, ныряя? При чем ныряли не из полета, а откуда-то с суши прям, или с дерева, или с крутого бережка.

Правда, такой гипертрофированной ходячей шее нужен водоем не мелкий, это да... Ныряют же какие-то жалкие рядом с кетцалькоатлем бакланы - даже до 10 метров вглубь!-

Меня больше интересует то, как они взлетали и летали. Или вы предполагаете, что такие огромные крылья им нужны были только для плавания? Нелетающие пингвины обходятся относительно гораздо меньшими по размерам. Более плотная, чем воздух, среда это позволяет. Летающие ныряльщики обычно в воде крылья складывают.

У водоплавающего пингвина крылья-плавники, между прочим, впереди центра тяжести расположены.

И, еще, один момент. Питались такие крупные зверюги, очевидно, не мелкой рыбешкой, что, обычно, плавает у берегов и на мелководье, а кем-то посолиднее, сравнимым, например, с современными тунцами. Или другими, летающими или бегающими по земле, тварями.-

Вот да, именно!

плавать удобнее, когда основной плавник позади центра тяжести, (потому всякие бакланы и складываются, что плавники перед ЦТ - не так уж и хорошо, и никакие крутейшие мышцы груди не нужны,

Вернее, не используются под водой .)

А вот летать, когда крылья позади ЦТ - дело не из лёгких, если вообще возможное. Потому и предположил, что они таки плавали. А в этом конкретном случае - с Кетцалем - как раз ещё и возможность держать крыло полусложенным как бы на ту же мельницу воду льет - за подводное использование голос...

А полностью крылья раскрытые использовались тогда, когда шея с башкой в воде, но на воздухе ещё тело и эти раскрытые крылья можно использовать

- коротким сильным взмахом - для ускорения входа в воду

- пассивной просто растопыркой - в качестве паруса, когда шея не под водой, кого-то ловит и ест, а уже наелась и просто лежит на воде, отдыхает))-

В новой серии фильмов "Доисторическая планета" с центром тяжести в полете у птерозавров все в порядке. У длинношеих птерозавров крылья и ноги расправляются не так, как принято изображать, с почти прямой линией крыла, например, как на рис. в данной статье, а напоминая бабочку. Так, что передний край крыла недалеко отстает от головы. Довольно реалистично показано. Причем, старт кетцалькоатля одновременно с четырех точек опоры тоже выглядит довольно реалистичным, если не знать его реальные размеры. Для них он уж слишком костлявый. У него крылья, оказывается, могут подгибаться, как передние лапы богомола. )

Я имел ввиду, что при плавании под водой птицы складывают крылья перевернутой буквой W и так и машут ими, чтобы не увеличивать сопротивление воды полностью расправленными крыльями. Полностью же крылья они складывают только в момент погружения в воду, т.е. ныряния, для сохранения большой скорости погружения, необходимой для преследования жертвы.-

Спасибо за наводку на сериал! Дэвид Аттенборо кумир моего детства, британский Дроздов, ну или наоборот) Действительно там они весьма реалистично на 4-х лапках ходят.

То что самолёт с неправильным центром тяжести не взлетит в принципе знаю эмпирически, по разным авиамоделям. Наверное птерозавры были легче чем кажутся, возможно изобрели что-то революционное в биохимии костей?

Художнице из Японии отдельное спасибо за иллюстрацию, никогда не видел такого милого кетцалькоатля. Ня!

-

-

-

А вот летать, когда крылья позади ЦТ - дело не из лёгких,

вы удивитесь, но все "нормальные/обычные" самолеты, т.е. пассажирские, транспортники, учебные, планеры безмоторные - скомпонованы так что крылья находятся немного но таки позади ЦТ. Это обеспечивает им пассивную устойчивость в полете. При этом разворачивающим момент силы компенсируется противоположным моментом, создаваемым хвостовым оперением/стабилизатором. Если ЦТ расположить прямо над или сзади от крыльев, появится тенденция самопроизвольно задирать или опускать нос, что может плохо закончится если постоянно не контролировать тангаж компьютером или мозгом, как это делают современные истребители и птицы. Другой вариант решения - разместить ЦТ сильно ниже крыла как у дельтапланов или парапланов. Вероятно есть и более хитроумные принципы компоновки, но тут мое понимание заканчивается. В любом случае, просто хотел указать на явную ошибку.-

Думаю, что принципиальной ошибки у Юрия Федорова не было.

Концепции полета у птерозавров (или птиц) и у самолетов разительно отличаются, в частности, типом используемого движителя и точкой приложения его тяги.

У птиц и птерозавров, тягу создают сами крылья, и в момент взмаха они не могут играть роль стабилизатора. Скорее всего, у них ЦТ должен располагаться чуть позади крыльев, чтобы обеспечивать крыльями тянущую, а не толкающую силу, так как ЦТ, расположенный впереди крыльев, будет тянуть их уйти в пике и "хвостовой" стабилизатор тут уже не поможет.

-

-

-

-

К сожалению, гипотеза о меньшей силе земного притяжения малосостоятельна. Во-первых, никаких доказательств того, что раньше оно было существенно меньше, чем сегодня. Во-вторых, как в таком случае выживали более мелкие животные, начиная от динозавров (среди них было немало видов размером с курицу) и заканчивая нашими предками, млекопитающими? Скакали как кузнечики?

Последние новости

См. также

Поведение ископаемых животных, увы, не окаменевает. Поэтому установить, как именно они передвигались, довольно сложно. Ученым приходится использовать сложные аэродинамические модели, чтобы попытаться разобраться в особенностях механики полета древних существ. Рисунок © Chihiro Kinoshita с сайта eurekalert.org