Скопы при дальних перелетах над морем используют восходящие воздушные потоки

Крупные хищные птицы во время дальних перелетов стараются не лететь через море, делая большой крюк в обход. Считается, что это связано с тем, что восходящие воздушные потоки над водной поверхностью редкие и слабые, из-за чего хищные птицы не могут парить (как приспособленные для этого морские птицы) и вынуждены махать крыльями на протяжении всего пути, что требует больших затрат энергии. Единственное исключение — рыбоядный хищник скопа, обитающий на всех континентах, кроме Антарктиды. Эта птица способна пролетать над морем сотни километров без остановки. Исследователи из Италии и Южной Африки при помощи GPS-логгеров, оснащенных акселерометром и магнитометром, проверили, какими видами полета пользуются скопы над морем. Оказалось, что скопы далеко не всё время машут крыльями, а используют термические потоки, хотя и не так часто, как при полете над землей. Эти наблюдения таже говорят о том, что восходящие потоки воздуха над морем сильнее, чем принято считать.

Многие крупные хищные птицы имеют специальную форму тела и крыльев, позволяющую им при долгих перелетах использовать восходящие воздушные потоки — так называемое статическое парение. Так они экономят силы: поднимаются вверх с потоком воздуха, а затем скользят, двигаясь горизонтально. Над землей восходящие воздушные потоки возникают либо из-за неоднородности поверхности, когда горизонтальный ветер направляется вверх вслед за рельефом (например, в горах), либо при атмосферной конвекции, когда неоднородность температур у поверхности Земли ведет к формированию восходящих пузырей теплого воздуха — термических потоков, или термиков, как говорят парапланеристы. Особенно успешно освоили термические потоки крупные хищные птицы, например орлы с их широкими крыльями-полотенцами.

Рис. 2. Сравнение формы крыла у парящих хищных и морских птиц. 1 — альбатрос, 2 — орел. Изображение с сайта www.sivatherium.narod.ru

Однако во время миграции перелетные хищники сталкиваются с большой водной преградой — и тогда они не летят прямиком через море, а выбирают путь в обход над сушей (S. K. Meyer at al., 2000. To cross the sea or to follow the coast? Flight directions and behaviour of migrating raptors approaching the mediterranean sea in autumn). Это объясняют тем, что в море рельеф и сопутствующие ему восходящие потоки отсутствуют, а термические потоки редкие и слабые (см. I. Newton, 2008. The migration ecology of birds), поэтому парить над морем не удастся и придется постоянно использовать энергозатратный машущий полет (от него птицы быстро устают и рискуют упасть в воду и утонуть, не добравшись до берега). Это отличает перелетных хищных птиц от крупных морских птиц, которые, благодаря особому строению крыла (см. рис. 2), умеют при перелетах над морем пользоваться разницей в скорости воздушных потоков на различной высоте — то есть освоили динамическое парение. (См. список птиц, использующих парящий полет: List of soaring birds.)

Но есть одно исключение среди хищных птиц — это скопы, крупные рыбоядные хищники, достигающие 60 см в длину и 180 см в размахе крыльев. Эти птицы гнездятся по берегам различных водоемов и обитают на всех континентах, кроме Антарктиды (F. Monti, 2015. Being cosmopolitan: evolutionary history and phylogeography of a specialized raptor, the Osprey Pandion haliaetus). Скопы — специализированные рыболовы, и по характерному охотничьему поведению их можно узнать издалека: если над водной гладью зависла на одном месте, быстро взмахивая крыльями, крупная птица, то скорее всего это скопа, высматривающая рыбу. Часто за этим зависанием следует стремительный бросок вниз, всплеск воды — и вот уже хищница уносит в когтях увесистую рыбину. Скопа настолько отличается от других хищников, что ее относят к отдельному семейству. Для успешного рыболовства пальцы этих ястребообразных очень подвижны и покрыты с внутренней стороны острыми шипиками. Чтобы вода не мешала во время ныряния, ноздри скоп могут закрываться, а оперение очень плотное и обильно смазано жиром.

Скопы — дальние мигранты: европейские популяции зимуют в Африке, североамериканские в Южной Америке, а вот австралийским хорошо и без миграций. Самое поразительное — что во время миграций скопы, единственные из всех крупных хищных птиц, не боятся водных преград и способны пролетать сотни километров над открытым морем (T. W. Horton et al., 2014. Juvenile osprey navigation during trans-oceanic migration). Считается, что именно благодаря этой суперспособности скопы смогли распространиться почти на все континенты. Непрерывный полет у них может длиться очень долго: даже молодые американские скопы, пересекающие западную часть Атлантического океана, летят 36–54 часа без остановок (рис. 3).

Рис. 3. Траектории девяти молодых скоп, записанные с помощью GPS рекордеров . Птицы совершили безостановочный перелет из Новой Англии на юг Флориды, на Багамы и на Карибские острова. Разные цвета соответствуют разным особям. Исследователи даже дали скопам имена: так, светло-зеленым цветом обозначен маршрут скопы Генриетты, а красным — Феликса. Цифрами обозначены географические координаты в километрах (easting and northing). Рисунок из статьи T. W. Horton et al., 2014. Juvenile osprey navigation during trans-oceanic migration

Как «морским ястребам» удается преодолевать огромные водные пространства, точно не понятно. Несмотря на тесную связь их образа жизни с водоемами, плавать скопы не умеют. Поэтому считалось, что при длительных перелетах над водой скопы постоянно используют энергозатратный машущий полет, а значит, сильно нуждаются в попутном ветре (R. Klaassen et al., 2011. Geographical and temporal flexibility in the response to crosswinds by migrating raptors).

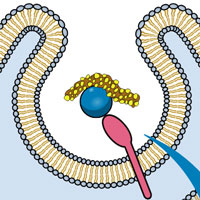

Команда исследователей из Италии и Южной Африки обратила внимание на морфологическое строение крыла скопы: оно длинное и узкое и формой скорее похоже на чаячье, чем на широкие крылья ястребиных птиц, парящих в восходящих воздушных потоках над земной поверхностью. Учли они и тот факт, что чайки, хоть и не очень часто, но используют парящий полет над водой. А чаще это делают тропические морские птицы — фрегаты. Это навело ученых на мысль, что восходящие воздушные потоки над теплой водой всё же имеют достаточную подъемную силу и скопы научились ими пользоваться.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые отследили движения пяти молодых скоп во время их первой осенней миграции из Тосканы (Италия) через Средиземное море. Для этого на птиц повесили комбинированные GPS-рекордеры, оснащенные акселерометром и магнитометром. Раз в пять минут рекордер посылал GPS-сигналы в течение 60 секунд.

Сопоставление данных акселерометра и магнитометра позволяло точно определять разные режимы полета птиц почти в реальном времени. При взмахе крыльями происходит рывок, поэтому сильные колебания на акселерометре соответствуют машущему полету. Колебания на магнитометре указывают на то, что птица набирает высоту. Так, ровный сигнал на обоих датчиках соответствовал скользящему полету, характеризующемуся отсутствием рывков и набора высоты (см. рис. 4, burst 3).

Рис. 4. Трехмерное изображения участка миграционного пути одной из скоп, пересекавшей Средиземное море между Италией и Корсикой 11 августа 2017 года. Желтые участки изображают двухмерную проекцию 60-секундных GPS сигналов GPS-рекордера, синие участки — пятиминутных пауз между сигналами. Врезка показывает детализированный участок записанного парящего полета, точками отмечено местоположение птицы в каждую секунду отрезка. Зеленым показаны отрезки пути, на которых птица летела так медленно, что участки, обозначенные синим и желтым при таком масштабе невозможно различить. Спиралевидный участок пути на врезке указывает на то, что термальный поток двигался на север, повинуясь южному ветру: парение кругами объясняется стремлением птицы не выходить за пределы поддерживающего термального потока, а смещение на север обусловлено попутным ветром. Справа даны показатели акселерометра (черным) и магнитометра (красным) для трех 60-секундных сигналов рекордера, позволяющих определить тип полета птицы. Сильные колебания на акселерометре указывают на машущий полет (burst 1), колебания на магнитометре и постоянное ускорение говорят о парящем полете без взмахов крыльями (burst 2), ровный сигнал на обоих сенсорах свидетельствует о скользящем полете (burst 3). Рисунок из обсуждаемой статьи в Biology Letters of the Royal Society Publishing

Для контроля исследователи отследили таким же образом полет птиц в течение одного-двух полных дней на участке миграционного пути, проходящего над сушей. Для каждого трека 60-секундные отрезки отнесли к одному из пяти поведенческих классов:

- сидячее положение (perched);

- линейный машущий полет (flapping flight);

- линейный скользящий полет (птица скользит по прямой без взмахов крыльями; gliding flight);

- паряще-скользящий полет (птица парит кругами, не взмахивая крыльями — поднимается вверх в термическом потоке, может иногда скользить; soaring–gliding);

- паряще-машущий полет (птица парит кругами, взмахивая крыльями, поднимается вверх в термическом потоке; soaring-flapping).

Оба типа парящего полета свидетельствуют об использовании термических потоков: птица летает кругами, набирая высоту, чтобы дальше перейти к скользящему полету для перемещения в горизонтальной плоскости. Несмотря на то, что сигнал поступал раз в пять минут, погрешность таких наблюдений невысока. Птицы не меняли траекторию полета резко, что позволило получить довольно точные расчеты.

Пять наблюдаемых скоп проделали миграционный путь над Средиземным морем протяженностью от 184 до 712 км (см. рис. 5). Всего скопы провели в парении над сушей 55% своего времени, а над морем — 32% (30% днем и 39% ночью). Совершая полет над морем, птицы использовали в среднем 7,5 термических потоков на 100 км, а над сушей — 18,8. Это примерно каждые 20,3 км над морем и каждые 6,4 км над сушей. При этом скопы всё равно продолжали взмахивать крыльями: 42% времени парящего полета над морем, а над сушей — всего 24%.

Рис. 5. Миграционный путь пяти молодых скоп, цветом показан тип полета: желтый соответствует паряще-машущему полету, зеленый — паряще-скользящему, красный — машущему, темно-синий — скользящему. Фоновый цвет отражает разницу между температурами воздуха и поверхности моря: красный – 5,2 °С, розовый – 2,5 °С, белый – 0 °С, голубой — −2,5 °С, синий — −5 °С. На рисунке f показано соотношение частоты парящего полета и разницы между температурами воздуха и поверхности моря, величина точек отражает размер выборки в этом значении. Рисунок из обсуждаемой статьи в Biology Letters of the Royal Society Publishing

Высота, на которую птицы поднимались над морем, была в среднем в 1,6 раз меньше, чем над сушей: над морем в среднем на 237 метров (максимум на 899 м), а над сушей — на 333 метра (максимум на 1974 м). Частота парящего полета над морем возрастала, когда вода становилась теплее воздуха: при температуре воды на 3°C выше температуры воздуха время парящего полета над морем составило 46% от общего времени полета.

Таким образом, впервые удалось доказать, что хищная птица может использовать восходящие термические потоки воздуха над морем. Это поведение было отмечено и в 2017-м, и в 2018 году, что указывает на то, что оно не случайно. Результаты исследования дополняют предыдущие данные о том, что скопы используют попутный ветер, но также показывают, что птицы могут обходиться и без него. Новые данные раскрывают способности этих птиц как универсальных летунов, способных при перелете через море пользоваться преимуществами различных воздушных потоков. Однако из новых результатов вовсе не следует, что для успешного преодоления водных преград скопы не могут обойтись без термических потоков. В 2017 году скопы продолжали махать крыльями как в присутствии, так и в отсутствие восходящих потоков, так что продолжали тратить энергию даже тогда, когда это не казалось необходимым. Исследователи предполагают, что набор высоты — это скорее мера предосторожности, чем экономия энергии. Ведь если лететь низко, то остается меньше пространства для маневра: можно устать, не дождавшись термического потока, и упасть в воду. Однако в 2018 году птицы прекращали взмахи крыльями на довольно длительное время — по крайней мере при наличии бокового ветра, который говорит о сильном восходящем потоке. Такой ветер может увеличивать эффективность паряще-скользящего полета по аналогии с динамическим парением альбатросов и буревестников, когда они используют горизонтальные потоки воздуха, а не вертикальные (см. C. Pennycuick, 2002. Gust soaring as a basis for the flight of petrels and albatrosses (Procellariiformes)).

Источник: Olivier Duriez, Guillaume Peron, David Gremillet, Andrea Sforzi and Flavio Monti. Migrating ospreys use thermal uplift over the open sea // Biology Letters of the Royal Society Publishing. 2018. V. 14. P. 20180687. DOI: 10.1098/rsbl.2018.0687.

Вероника Самоцкая

-

"Эти наблюдения говорят о том, что восходящие потоки воздуха над морем сильнее, чем принято считать."

Осталось рассказать об этом важном открытии птицам. Это важно. -

Взлететь вверх, где поток воздуха быстрее, развернуться носом против направления ветра, тем самым получив положительную скорость относительно воздуха, конвертировать эту относительную скорость в набор высоты, тем самым разогнаться (относительно поверхности) до скорости "верхнего" (более быстрого) ветра и остановиться относительно воздуха, затем из-за отсутствия скорости относительно воздуха провалиться вниз, разворачиваясь носом по ветру, тем самым при входе в нижние слои тут же получить скорость относительно "нижнего" (менее быстрого) ветра, конвертировать её в вертикальную скорость, "вынырнуть" на ней в "верхний" ветер, повторить.

-

ко всему этому (пролётам влажных мест над сушей) добавляется то, что влажный воздух менее плотен - это снижает эффект от наличия восходящих потоков и даже приводит к "воздушым ямам".

То, что СМИ называет "турбулентностью", кстати, тоже часто (как бы не чаще всего) обязано изменениям плотности из-за разной влажности.-

То, что вы описываете, имеет место быть. Однако, влияние влажности на полет не столь радикально: плотность абсолютно сухого воздуха при 15°C на уровне моря 1,225 кг/м^3; плотность абсолютно влажного воздуха на той же высоте и при той же температуре 1,205 кг/м^3, что равносильно абсолютно сухому воздуху на высоте 150 метров. Можете мне поверить, разница в скорости снижения для планирующего полета на высоте 150 метров и на уровне моря будет незначительной. Следовательно, попадая в зону насыщенного влагой воздуха, эффект будет сложно заметить. Более того, из-за более низкой плотности по сравнению с сухим воздухом, влажный будет медленно подниматься при прочих равных условиях ;)

-

Всё так, вот только из-за меньшей плотности влажный воздух как раз быстрее поднимается - очевидно же. Это служит причиной восходящих потоков над прогретыми водоёмами. Это же приводит к росту относительной влажности с высотой и, в конце-концов, образованию облаков (влажный воздух поднялся, остыл -> конденсация).

Впрочем, поскольку в статье обсуждаются полёты над морем, дискуссия у нас получилась оторванной от темы. Чувствуя себя виноватым в этом, предлагаю закруглиться.

-

-

Предполагаю, что и для экономии тоже. Потому что легче лететь в ламинарной воздушной струе, чем бороться с турбулентными воздушными потоками вблизи морской поверхности, особенно при её сильном волнении. Хотя в турбулентных потоках летать также и небезопасно, в любой момент порыв ветра может и опрокинуть, и прижать к морской поверхности.

-

Увы, и журнализатор (франц. jour) и регистратор (лат. registrum) - заимствованные слова.

Тогда уж летописец и писец.-

«Журналировать» и «регистрировать» в языке давно. Заменить их совсем уж исконным словом трудно. А эти жаргонные англицизмы легко поддаются замене.

Язык становится богаче, когда заимствуем слово, которое нечем заменить. Все носители языка становятся умнее, сами того не замечая.

Язык становится беднее, когда заимствуем слово, вытесняя давно имеющееся, которое лучше укоренено в языке. Все носители языка становятся глупее.

Не стоит этого делать ради того, чтоб сэкономить место в голове для двух непохожих слов из разных языков.

-

Последние новости

Рис. 1. Парящая скопа. Фото с сайта flickr.com