Полет птерозавров в ходе эволюции неуклонно совершенствовался

Анализ морфологии и филогении 75 видов птерозавров показал, что на протяжении всей эволюционной истории этой группы в целом происходило неуклонное улучшение летных качеств. В частности, увеличивалась относительная длина крыльев, росла энергетическая эффективность полета, уменьшалась скорость снижения при планировании. Самые древние (триасовые) птерозавры в основном были посредственными летунами, а поздние (меловые) довели полет до совершенства. Исключение составляют аждархиды — одна из поздних групп птерозавров, к которой относятся некоторые из крупнейших летающих животных, когда-либо существовавших на планете. У аждархид тенденция к улучшению летных качеств не прослеживается, что может быть связано с особенностями их образа жизни: их реконструируют либо как преимущественно наземных хищников, либо как рыбоядных животных наподобие пеликанов, летавших низко над водой.

Согласно современным филогенетическим реконструкциям, предки птерозавров отделились от предков динозавров (включая птиц) примерно 245 млн лет назад — в раннем триасе. В то время они, скорее всего, еще не умели летать. Впрочем, у палеонтологов пока нет прямых данных о самых ранних этапах освоения птерозаврами воздушной среды. Древнейшие известные птерозавры происходят из позднего триаса (около 220 млн лет назад), и эти птерозавры уже точно были способны к машущему полету.

Логично предположить, что первые летающие птерозавры летали еще не очень хорошо, а в ходе дальнейшей эволюции их полет постепенно совершенствовался. Британские палеонтологи попытались проверить эту гипотезу, проанализировав данные по морфологии и филогении птерозавров на протяжении всей их бурной и долгой эволюционной истории. Статья с описанием полученных результатов опубликована в журнале Nature 28 октября.

Птерозавры господствовали в воздухе 150 миллионов лет — от позднего триаса до рубежа мела и палеогена (66 млн лет назад), когда произошло одно из крупнейших в истории Земли массовых вымираний. Довольно долго считалось, что упадок птерозавров был долгим и постепенным, и что до кризисного рубежа дожили лишь жалкие остатки былого великолепия — единичные представители семейства Azhdarchidae, для которого была характерна тенденция к гигантизму. Но оказалось, что такая картина была лишь следствием неполноты данных (см. Signor–Lipps effect). Недавние находки в Африке показали, что птерозавры до самого конца (буквально до последнего миллиона лет перед массовым вымиранием — большего разрешения ископаемая летопись птерозавров просто не дает) оставались разнообразной и, по-видимому, процветающей группой, которая прочно удерживала свои позиции среди летунов в крупном размерном классе (рис. 1). Как минимум три семейства птерозавров (Azhdarchidae, Pteranodontidae, Nyctosauridae) дожили до кризисного рубежа (рис. 2, левое дерево).

Рис. 2. Эволюционное дерево птерозавров из статьи N. R. Longrich et al., 2018. Late Maastrichtian pterosaurs from North Africa and mass extinction of Pterosauria at the Cretaceous-Paleogene boundary (слева) и обобщенное дерево, использованное в обсуждаемой статье в Nature (справа). Светло-серые линии отражают имеющуюся неопределенность в структуре дерева. Треугольниками обозначены виды, для которых есть опубликованные оценки размаха и площади крыльев, массы тела и фронтальной площади, кругами — виды, для которых напрямую оценен только размах крыльев, а остальные параметры экстраполировались по косвенным данным. Красным цветом выделено надсемейство Azhdarchoidea

Авторы обсуждаемой статьи попытались оценить два параметра, отражающие степень адаптации птерозавров к полету: энергетическую эффективность полета (сколько энергии тратится на перенос единицы массы на единицу расстояния при энергетически оптимальной скорости полета) и скорость снижения при планирующем полете. От второго параметра зависит не только то, как долго животное может парить в воздухе, но и его способность использовать для подъема восходящие токи воздуха. Расчеты основывались на разработанных биофизиками моделях полета и палеонтологических данных по ключевым морфологическим признакам, влияющим на летные качества птерозавров и других летающих позвоночных (размах крыльев, площадь крыльев, масса тела и фронтальная площадь). Для тех видов, по которым известна только часть признаков, недостающие данные реконструировались на основе известных с учетом положения вида на эволюционном дереве. В итоге удалось включить в анализ 75 видов птерозавров, представляющих все этапы эволюции группы и все ее важнейшие ветви (рис. 2, правое дерево; учтенные виды отмечены треугольниками и кружочками).

Ранее уже было замечено, что эволюция птерозавров в целом подчинялась так называемому «закону Копа», согласно которому во многих группах животных в ходе эволюции происходит увеличение размеров тела. Правда, у птерозавров это становится заметно не сразу, а только в конце юрского — начале мелового периодов: примерно в то время, когда на эволюционную сцену выходят птицы. Возможно, это связано с конкуренцией между двумя группами летающих позвоночных. По-видимому, птицы оказались успешнее в мелком размерном классе, а птерозавры — в крупном. Новые данные подтвердили эту закономерность. Действительно, вплоть до конца юры (около 150 млн лет назад) средняя масса тела птерозавров не увеличивалась, зато потом начала расти и к концу мела выросла на порядок (от 0,60 до 6,05 кг).

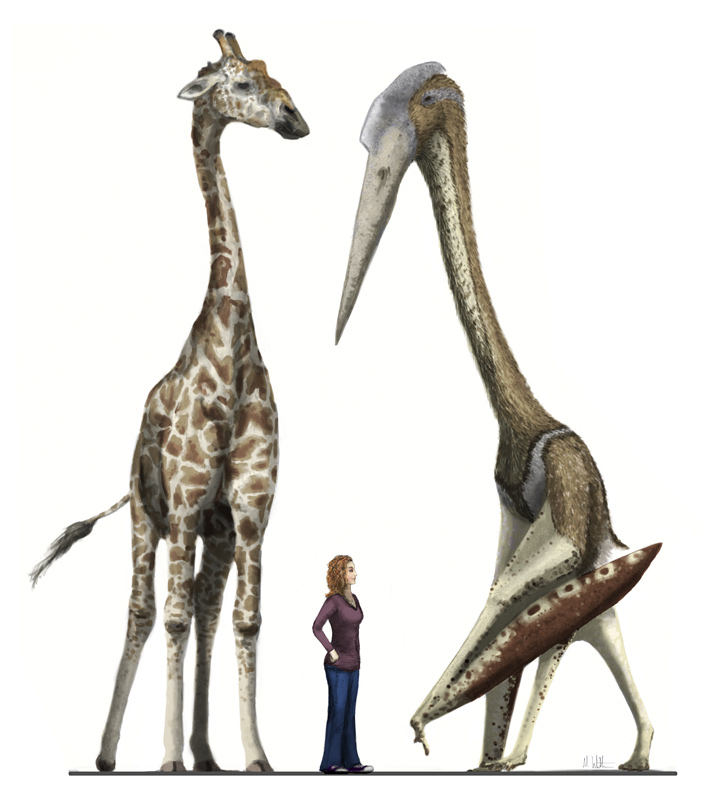

Особенно далеко этот процесс зашел в надсемействе аждархоидей (Azhdarchoidea), включающем таких крылатых гигантов, как кетцалькоатль (Quetzalcoatlus) с размахом крыльев более 10 м (хотя и некрупные формы в этой группе тоже встречаются). По мнению многих палеонтологов, аждархоидеи были не такими заядлыми летунами, как другие птерозавры. В их морфологии есть указания на адаптацию скорее к наземной, чем к воздушной жизни, а их следы указывают на ловкое передвижение по суше (см.: Крылатые чудовища древней Трансильвании). Хотя аждархоидеи, по-видимому, никогда не отказывались от полета полностью, всё же логично предположить, что развитие адаптаций к полету в этой группе шло по какой-то особой траектории. Поэтому авторы рассматривали аждархоидей отдельно от остальных птерозавров.

Основные результаты показаны на рис. 3. Главный вывод состоит в том, что у всех птерозавров, кроме аждархоидей, на протяжении всей их истории происходило неуклонное совершенствование полета: относительная длина крыльев и энергетическая эффективность полета росли, а скорость снижения при планировании уменьшалась. В отличие от массы тела, которая у птерозавров начала увеличиваться только после появления птиц, летные качества птерозавров улучшались постоянно, в том числе и на начальном этапе (с позднего триаса до поздней юры), когда птицы еще не могли влиять на их эволюцию.

Рис. 3. Эволюция летных качеств птерозавров. На всех графиках по горизонтальной оси — время в млн лет назад. a–c — эффективность полета (расход энергии на перенос единицы массы на единицу расстояния), d–f — скорость снижения при планировании, g–i — размах крыльев. Слева — эволюционное дерево 75 включенных в анализ видов, на котором разными оттенками показаны значения соответствующего параметра (a — эффективность полета, d — скорость снижения, g — размах крыльев). Надсемейство Azhdarchoidea (26 видов) выделено красным. В середине (b, e, h) — значения параметров для каждого из 75 видов. Треугольники и кружочки означают то же, что и на рис. 2. Цвет заливки отражает массу тела (чем светлее, тем тяжелее). Значки, соответствующие аждархоидеям, обведены красным. Справа (c, f, i) — модельные оценки эволюционной динамики параметров с поправкой на массу тела (поправка нужна, потому что все три параметра коррелируют с массой, что мешает разглядеть эволюционные изменения летных качеств как таковых). Красные линии — аждархоидеи, черные — остальные птерозавры. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Таким образом, результаты согласуются с идеей о том, что первые птерозавры были еще не очень хорошими летунами. Они, вероятно, летали с трудом, не очень часто и недалеко. Но полет давал важные преимущества, и в дальнейшем эволюция птерозавров направлялась отбором на улучшение летных характеристик. Чем лучше становились эти характеристики, тем больше птерозавры полагались в своей жизни на полет. Это, в свою очередь, способствовало дальнейшему отбору на совершенствование полета. В результате в меловом периоде многие птерозавры уже были великолепными летунами.

Аждархоидеи, одна из поздних групп птерозавров (ее расцвет приходится на позднемеловую эпоху, а исчезновение приурочено к великому мел-палеогеновому вымиранию), пошли свои путем, сделав ставку в большей степени на наземное передвижение или, может быть, на медленный полет над самой поверхностью воды. Иногда их реконструируют как в основном наземных, редко летающих, малоразборчивых хищников или падальщиков, телосложением и походкой отдаленно напоминающих жирафов (рис. 4). В других реконструкциях аждархиды предстают рыбоядными существами вроде пеликанов, возможно, даже с горловым мешком (A. Averianov, 2013. Reconstruction of the neck of Azhdarcho lancicollis and lifestyle of azhdarchids (Pterosauria, Azhdarchidae)).

Рис. 4. Реконструкция маастрихтского птерозавра Arambourgiania philadelphiae (семейство Azhdarchidae). Рисунок с сайта markwitton-com.blogspot.com

Так или иначе, эволюционная динамика летных характеристик у аждархоидей действительно оказалась своеобразной. С самого начала у них были относительно короткие крылья для их размеров. В ходе дальнейшей эволюции у аждархоидей, в отличие от остальных птерозавров, не было тенденции ни к удлинению крыльев, ни к росту энергетической эффективности полета, ни к уменьшению скорости снижения при планировании.

Впрочем, мел-палеогеновое вымирание не удалось пережить никому из птерозавров: ни хорошим летунам, ни посредственным.

Источник: Chris Venditti, Joanna Baker, Michael J. Benton, Andrew Meade & Stuart Humphries. 150 million years of sustained increase in pterosaur flight efficiency // Nature. 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2858-8.

См. также:

1) Антон Морковин. Крылатые чудовища древней Трансильвании, «Элементы», 20.02.2017.

2) Антон Нелихов. Волжские драконы.

3) А.О. Аверьянов. Реконструкция шеи Azhdarcho lancicollis и образ жизни аждархид (Pterosauria, Azhdarchidae).

4) А. В. Королев. Полет птерозавров.

-

Ну хорошо, пускай всё уничтожил таки метеорит. Но почему фауна, возникшая после катастрофы, так не похожа на ту, что была до? Произошло бы такое, если меловая фауна действительно была бы отлично приспособлена?

К примеру, ниша крупного наземного хищника-преследователя. Почему до метеорита это всегда рептилии, а после — млекопитающие? Что помешало какой-нибудь ящерице снова увеличиться и занять место льва?-

Почему до метеорита это всегда рептилии, а после — млекопитающие? Что помешало какой-нибудь ящерице снова увеличиться и занять место льва?

1. смотрите Ящерица это ни разу ни Динозавр ни Плезиозавр ни Птерозавр, ну и кроме того почему ящерица а не тритон или жаба думаю вы поняли

2 НЕ всегда млекопитающие

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 -

Никакой метеорит не может уничтожить избирательно всю гигантскую флору и фауну (по большей части сухопутную), оставив при этом мелких рептилий, водных и земноводных.

-

Это все сказки для малышей. Никакой метеорит не может уничтожить избирательно всю гигантскую флору и фауну (по большей части сухопутную), оставив при этом мелких рептилий, водных и земноводных.

Изобретательно уничтожил не астероид а эффекты "астероидной зимы" мелким нужно меньше пищи, их популяции изначально более многочлены

читаем

Эффективный размер популяцииИ сказки, про то, что более примитивные организмы были лучше приспособлены,чем современные, более сложные, по сути, их потомки. Эволюция так не работает. Все приспособленческие механизмы, приобретенные на более раннем этапе развития могут успешно воспроизводиться на более позднем этапе. Эволюция - это развитие, а не деградация.

приспособление приспособление рознь динозавры и другие были приспособлены к миру мезозоя но их мир рухнул

ну и эволюция всегда развитие ну-ну

гуглим например саккулинаЕсть сухопутная ящерица, достигшая почти максимально возможных на сегодняшний день размеров. Это комодский варан, и он льва не побоится

мегалания практически современная была куда крупнееВторая - это то, что среди животных самый большой вес могут иметь те, что имеют столбообразное строение ног, что слоны, что крупные травоядные динозавры, что сам человек (как самое крупное двуногое сухопутное)

и ПОСЛЕ динозавров были сухопутные побольше слонов

гуглим индрикотерий

о человеке как самом крупном двуногом гуглим

моа и эпиорнисы

резюме у вас просто противозачаточные знания по биологииА это возможно только в случае гораздо меньшего уровня гравитации на Земле во время динозавров.

простите чисто поржать

подайте физические и геологические концепции где ТАКОЕ возможно

-

-

мелким нужно меньше пищи,

Только вот теплокровным нужно в десятки раз больше пищи чем холоднокровным. Так что по этому параметру должны были выжить ящерицы в десятки раз тяжелее чем мелкие млекопитающие.-

Только когда холодно, ящерицы не могут ни искать пищу ни защищаться а мелкие млекопитающие могут.

Ну и кроме того мелкие ящерицы тоже выжили

И еще динозавры и птерозавры даже небольшие ни разу ни ящерицы-

Были очевидно и полутеплокровные или теплокровные рептилии. Крокодилы вроде как не замерзли. Да и вообще, теплокровие как выяснилось бывает разной степени у разных существ, и у людей оно не полное. Кстати люди как они есть могут жить только в теплом климате. С другой стороны какие-то динозавры и прочие жили за полярными кругами.

-

-

Во влажных субтропиках бывает холодно до нуля и иногда метр снега выпадает. Я там жил. Там не тепло круглый год. В сухих вообще мороз.

-

Вы там жили в криоэру, а динозавры в термоэру там сезонные температурные колебания были меньше ну и + теплокровность просто нужна пища да и дальние миграции сезонные никто не отменял ну кроме того несколько дней с морозами -5 это далеко не то самое что например месяц -15

-

Один раз например в 100 лет это оказывается тем же самым. Случаются отклонения в погоде и живность должна это превозмогать как-то. Или может быть раз в 1000 лет.

Разница между сезонами за полярными кругами возможно была не менее значительной чем сейчас в средних широтах, все таки там на севере солнечного тепла мало, а если субтропики были влажные из-за облаков, то его было меньше чем в современной безоблачной Антарктиде.

Еще между прочим: флора на Земле с тех пор несколько раз сменилась, возможно и нельзя сказать точно о степени холодостойкости деревьев в том древнем дождевом лесу.-

Один раз например в 100 лет это оказывается тем же самым. Случаются отклонения в погоде и живность должна это превозмогать как-то. Или может быть раз в 1000 лет.

Ну для многих жителей субтропиков єто катастрофа и многие погибнут но єто ЛОКАЛЬНАЯ катастрофа и она не долговременная в отличии от астероидной зимы

ну и плюс сегодня в субтропики иногда может ворваться очень холодная арктическая масса воздуха а тогда такому воздуху просто неоткуда было браться, допустим были иле бывали морозы в -5 ну для субтропиков как бы не критичноРазница между сезонами за полярными кругами возможно была не менее значительной чем сейчас в средних широтах, все таки там на севере солнечного тепла мало, а если субтропики были влажные из-за облаков, то его было меньше чем в современной безоблачной Антарктиде.

Смотрите на это

Еще между прочим: флора на Земле с тех пор несколько раз сменилась, возможно и нельзя сказать точно о степени холодостойкости деревьев в том древнем дождевом лесу.

https://elementy.ru/novosti_nauki/433636/V_pozdnemelovuyu_epokhu_v_Antarktide_rosli_pyshnye_dozhdevye_lesa -

тогда такому воздуху просто неоткуда было браться

Холод был наверняка всегда в высокогорных районах. Поэтому между прочим должны были быть и холодолюбивые виды, в том числе очевидно и динозавры и летающие ящеры. Вообще ледяной воздух в нёскольких км вверх от любой точки на карте.

В статье по ссылке написано об обнаружении только спор, непонятных корней и моделировании.-

вот с вами очень интересно

Холод был наверняка всегда в высокогорных районах. Поэтому между прочим должны были быть и холодолюбивые виды, в том числе очевидно и динозавры и летающие ящеры. Вообще ледяной воздух в нескольких км вверх от любой точки на карте.

давайте за принципом актуализма

на современной земле я знаю один регион где холодный воздух стекает из высокогорного региона существенно влияет на погоду это северная индия (регион тибет)

значит смотрим насколько тибет может остудить северною индию без поддержки восточно-сибирского антициклона зимой

вот например

https://www.gismeteo.ua/news/klimat/34932-v-deli-zafiksirovan-samyy-holodnyy-oktyabr-za-58-let/

Ну Тибета в мезозое не было, допустим были горы мезозойского горообразования, (пик на юру - ранний мел) я читал что кое где они были повыше Гималаев, правда я не знаю были ли такие высокие плато как Тибет, нужно спрашивать геологов.

Видите ли высокие горы относительно недолговечны, как бы мой вывод в маастрихте вряд ли были обширные горные экосистемы с прохладным климатом где жили крупные специализированные виды, ну

и главный фактор гибели мезозойской животной биоты это ГОЛОД.В статье по ссылке написано об обнаружении только спор, непонятных корней и моделировании.

не-а боюсь что эти споры корни и шишки абсолютно НЕ оставляют вариантов для разного ряда спекуляций и моделирование. На континенте возле полюса был климат

севера южного Чили, острова южный Новой Зеландии и леса эти были настолько похожи на современные

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B 0

что перенести туда ботаника он бы первым делом пытался вспомнить хоть пару слов на испанском

Да они относительно прохладные но без морозов

-

-

-

-

-

-

-

-

Ну смотрите есть результат

выжыли

1 мелкие теплокровные птицы и млекопитающие ( далеко не все особенно птицы)

2 мелкие холоднокровные ящерицы и земноводные

3 более крупные холоднокровные крокодилы и черепахи

ничего из того что писал я или что дополнили вы этому не перечит, а про климат полярных областей в конце мезозоя вам правильно ответил КААВ

3 более кр

-

-

-

От холода больше страдают мелкие животные из-за отношения "площадь излучающей поверхности тела к объему тела". Они за "астероидную зимнюю ночь" вымерзают насмерть.

Гуглим например Лемминги современная полярная думаю куда холоднее той астероиднойНе знаю сколько весили моа и эпиорнисы, а человек может иметь вес до 500 кг и даже более - факт. При этом он уже практически не способен передвигаться самостоятельно.

эпиорнисы весили 400-450 кг и вымерли (были истреблены людьми) 600 лет назад за это время гравитация должна была сильно изменится?"evolution - the gradual development of something, especially from a simple to a more complex form"

переводится дословно :)

гуглим общая дегенерация

кстати например авиация это дословно птичествоВполне возможно, гравитация в истории Земли изменялась не раз.

Ага примеры с эпиорнисом показывают что гравитация может меняться несколько раз за тысячу летВсегда можно отследить кто вымер, а кто нет и найти закономерность, чтобы выяснить возможную причину вымирания.

ну так эти причины на поверхности и они экологические

крупные погибли потому что рухнули трофические цепочки и им банально не стало что есть, а те немногочисленные крупные животные что выжили просто не смогли найти представителя своего вида чтобы оставить потомство-

-

вы не замечаете противоречий

От холода больше страдают мелкие животные из-за отношения "площадь излучающей поверхности тела к объему тела". Они за "астероидную зимнюю ночь" вымерзают насмерть.

иТеплокровные? Млекопитающие? Не несущие яиц? С шубкой? Так никто и не утверждает что они вымерли, они как раз то и выжили. Теплокровные млекопитающие еще в зимнюю спячку могут уходить.

что сам человек (как самое крупное двуногое сухопутное).

иЯ не утверждаю, что гравитация изменялась при эпиорнисах.

ВЫ понимаете ЧТО НЕТ физического механизма изменения гравитации

Очевидно, они укладываются в рамки максимальных размеров двуногих.-

-

Почему вымерли именно крупные хладнокровные, а более мелкие выжили

боюсь что ваши даже зачаточные знания устарели

https://elementy.ru/novosti_nauki/431345/Ikhtiozavry_i_pleziozavry_po_vidimomu_byli_teplokrovnymi

думаю динозавры также были теплокровными

и кроме того КАК ваша гравитационная теория объяснит вымирания МОРСКИХ рептилий

С гипотезой расширяющийся Земли знаком, вот

https://www.twirpx.com/file/751821/

но простите оно не выдерживает элементарной критики так же как и ваши простите гравитационные фантазии

-

-

-

-

Оно не обязано объяснять почему цветочные растения заменили собой покрытосемянные. Не обязано, но может. Атмосфера стала более плотной, сила ветров увеличилась, соответственно улучшилось опыление ветром.

тьфу цветочные и покрытосемянные это СИНОНИМЫ

и ОНИ в основном опыляются НАСЕКОМЫМИ

и УЖЕ во второй половине мела они вытеснили ГОЛОСЕМЯННЫХ которые как раз таки в основном опылялись ветромВы считаете, что изменение силы тяжести никак не должно было сказаться на морских обитателях?

ну так и давление воды в ТЕЛЕ тоже изменилось

Тяжесть и давление воды тоже изменились.Бурное распространение костистых рыб, которое пришлось на то время может быть приспособленческим механизмом к новым условиям более тяжелой (упругой, плотной) среды обитания.

КАК гравитация влияет на плотность жидкости

простите но у вас катастрофические пробелы не только в биологии но и в физике-

и УЖЕ во второй половине мела они вытеснили ГОЛОСЕМЯННЫХ которые как раз таки в основном опылялись ветром

это кстати не факт, я встречал мнение что большую часть мела покрытосемянные были в основном травой и/или подлеском и замена именно верхнего яруса араукариевых "лесов" или что там было как раз массово произошло незадолго о конца, мбыть в начале маастрихта. А в средних широтах кипарисовые (секвойевые) леса были широчайше представлены вплоть до как минимум миоцена, и только по мере распространения оледенения скукожились до тех заповедников в горах или вдоль морей где они сейчас растут.-

Ну тогда нужно уточнять что мы имеем в виду под доминированием

1. видовое разнообразие

2. роль в экосистемах

смотрите хвойные все еще удерживают тайгу и многие горные леса, они там доминанты и эдификаторы но видовое разнообразие их там на порядки меньше чем цветковых

Думаю в "янтарных" лесах восточной Европы в середине кайнозоя было также-

Ну тогда нужно уточнять что мы имеем в виду под доминированием

Роль в экосистемах скорее. Вот например видов папоротников в мире на порядок больше чем хвойных {да что там папоротники, няз даже у мхов разнообразие будет сильно поболее чем у хвойных}, но навряд ли исчезновение папоротников сильно кому-то сильно помешало-бы тогда как исчезновение хвойных было бы очень заметным и скорее всего разрушительным явлением =) хотя я лично за, обширная сосново-еловая тайга это просто неуместнаяштука. Лучше б на ее месте степь была =ЖЖ

1. видовое разнообразие

2. роль в экосистемаххвойные все еще удерживают тайгу и многие горные леса

ммм не знаю можно ли сказать что они ее "удерживают", от такой терминологии создается впечатление что они вот-вот исчезнут хотя никаких оснований так думать по-моему нету. Другое дело леса с доминированием таксодиевых во влажных субтропиках, вот они и правда выглядят как-то бесперспективно, по крайней мере со стороны и на первый взгляд.-

ну о роли в экосистемах мы с вами как бы консенсуса достигли, что в субтропиках и умеренных зонах хвойные могли доминировать если не везде то во многих экосистемах не только в конце мезозою но и в кайнозое, но думаю в тропических областях они были вытеснены очень быстро (сегодня тропических хвойных очень мало)

но навряд ли исчезновение папоротников сильно кому-то сильно помешало-бы тогда как исчезновение хвойных было бы очень заметным и скорее всего разрушительным явлением

1. читал гипотезы что зауроподы то как раз харчили в основном папоротники, а гадрозавры предпочитали цветковые

2. если хвойных заменить цветковыми достаточно постепенно имхо никакой катастрофы не будет

ну подумайте если вместо не любимой вами тайги - мелколистные леса из осины

тополя березы чозении и др.

3 ну удерживают это я к тому что в других экосистемах их роль незначительна и смотрите если палеонтологи далекого будущего будут иметь выборку ископаемых лесов нашей эпохи то тайга скорее всего там будет представлена очень обильно. И значит давайте спорить в верхнем кайнозое доминировали голосемянные или цветковые-

Немного некропостинга вам в ленту =)

в тропических областях они были вытеснены очень быстро (сегодня тропических хвойных очень мало)

https://scholar.google.ca/scholar?oi=bibs&hl=en&cluster=10210996039699644409

сравнительно свежая работа от сравнительно уважаемых людей в теме, которые утверждают что-то похожее на то о чем писал я (и поскольку то о чем я писал я не придумал а где-то прочитал (токо пойди вспомни где), то возможно в каких то их более ранних работах, я хз). Хотя я не скажу что мне вполне понятно каким именно образом пришли к выводу, но то такое. У них кстати презенташка на ююбе есть.

-

-

-

-

-

-

КАК гравитация влияет на плотность жидкости

незначительно, но влияет. иначе давление воды не зависело бы от глубины. в природе нет ничего абсолютно несжимаемого. Даже сама Вселенная когда-то была размером с атом или даже меньше - согласно той же физики, вернее космологии.

И дело ведь не в плотности, как отношении массы к объему, а в т.с. инерционности, которая зависит от тяжести. Между прочим, иногда плотность заменяют понятием удельный вес. А вес - это не масса! И, получается, что именно удельный вес зависит от гравитации. Сказать, что вода стала более вязкой я тоже не могу, вязкость это совершенно другое свойство. Поэтому сказал - "плотной".

-

-

-

-

Хто зна:

"ВЫ понимаете ЧТО НЕТ физического механизма изменения гравитации"

Такой механизм есть. Этот механизм связан с темной энергией-материей. Вернее с волнами этой материи. Есть много свидетельств, что эти волны существуют. Например диск нашей галактики изогнут, как гомофонная пластинка по действием длинных волн.

Есть гипотеза синхронизации этапов развития живой материи, связанная с этими волнами. По гипотезе все разумные цивилизации в галактике должны появится примерно в одно и тоже время. В связи с чем парадокс Ферми объясняется просто - не пришло время для контактов с этими цивилизациями виду больших расстояний между ними.

Волны темной материи действуют на развитие живой материи комплексно. За счет изменения гравитационной и инертной массы и постоянной тонкой структуры дестабилизируется кора Земли и повышается вулканическая активность, дестабилизируется облако оорта и на Землю обрушиваются кометы, дестабилизируются структурные элементы живых существ, например, фолдинг определенных белков может измениться и некоторые белки не могут образоваться в прежнем виде или понижается их эффективность, в результате чего живые организмы вынуждены постоянно меняться мутируя в поиске наиболее эффективных вариантов белков для текущего временного интервала.

Считаю эту гипотезу единственным разумным объяснением парадокса Ферми.-

Необходимо отметить, волны несут не только угрозу человеческому роду, но и напрямую способствовали его появлению. Например расчистили Землю от застарелых и не меняющихся существ как динозавры. С точки зрения угрозы для человечества могут быть такие явления, как увеличение среднего роста населения или его среднее поглупление или появление более сложных вирусов.

Однако не все так пессимистично. Со временем с расширением пространства во вселенной амплитуда волн уменьшается. Если в прежние времена волны просто разрушали сложно устроенные организмы и не давали им развиваться. То на текущем историческом интервале времени появился шанс в организации достаточно сложных структур, относящихся к супрамолекулярным структурам, на основе которых работают многие важные системы таких существ как люди.-

Ничего нового.

Ученые только пытаются обнаружить вариации фундаментальных постоянных:

http://naukarus.com/variatsii-gravitatsionnoy-postoyannoy-v-obobschennyh-teoriyah-gravitatsii

А инопланетяне уже третье послание шлют этим недоучкам:)

https://mirtayn.ru/trete-poslanie-k-chelovechestvu-ot-kon/

небольшая часть сообщения:

Является заблуждением вера ваших ученых в существование каких-то, пусть даже еще не открытых ими, незыблемых законов Вселенной и постоянство мировых констант. Так, гравитационная постоянная заметно меняется и в пределах вашей Солнечной системы, не говоря уже о более крупных масштабах, что привело к существенным ошибкам в определении вами размеров Галактики и расстояний до других Галактик, и вызвало появление ошибочных теорий замкнутой Вселенной, а в этом году теории разбегающейся Вселенной.

Ошибочно и представление о всеобщей трехмерности пространства, на котором прежде всего базируются ваши космогонические представления. Мир хаотичен, в нем нет ничего незыблемого, в том числе и мерности. Мерность пространства во Вселенной колеблется, плавно меняется в весьма широких пределах. Наилучшим условием для возникновения органической жизни является мерность пространства, равная Пи (3,14159…). Значительные отклонения от этой величины пагубно действуют на живую природу. В настоящее время окрестности Солнечной системы имеют мерность +3,00017… и близость этого числа к целому числу 3 ввела вас в заблуждение.

В окрестности вашего скопления галактик дрейфует гравитационный циклон, имеющий в центре мерность -3,15…, который может задеть краем вашу Галактику, уничтожив органическую жизнь на всех планетах, на которых не будут приняты меры по защите.

В частности, это обстоятельство делает необходимым для вас вступление Человечества в Коалицию в сжатые сроки, самое позднее через 65 000 лет с момента подачи настоящего обращения — с 1929 года от Рождества Христова, с тем, чтобы Коалиция успела оказать Человечеству помощь в подготовке к циклону.-

Вот здесь исследования иностранных именитых инопланетян.

https://phys.org/news/2020-04-laws-nature-downright-weird-constant.html

https://zen.yandex.ru/media/vesti_nauka/kogda-konstanta-uje-ne-konstanta-fiziki-sdelali-chrezvychainoe-zaiavlenie-5ea971 343c46570d62e7d069

Десятых (даже тысячных) долей процента в вариации постоянной тонкой структуры для доказательства моей гипотезы более чем достаточно. См. пост 09.11.2020 17:28 |в конце ленты комментариев, где описана физика воздействия на живую материю вариаций постоянной тонкой структуры.

И еще по вариациям гравитационной постоянной

https://www.infox.ru/news/232/145997-gravitacionnaa-postoannaa-okazalas-nepostoannoj

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2018%2F08%2F29%2FG-measure

Вот это исследование проведенное нашими отечественными инопланетянами в отношении гравитационной постоянной на родной Земле.

http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/parkhomov_issledovanie/parkhomov_issledovanie.htm

А вообще, пост про инопланетян мне понравился.-

По Вашей ссылке:

https://phys.org/news/2020-04-laws-nature-downright-weird-constant.html

весьма разумен первый коментарий:

billpress11 Apr 27, 2020

"Скорее всего, это не законы природы, которые странны, скорее всего, это базовая единица измерения расстояний на больших расстояниях во Вселенной, которые ошибочны."

А здесь:

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2016%2F05%2F18%2Fgravity-measure&utm_source=turbo_turb o

уже в названии статьи ошибка.

Еще в далеком 1999 г. был разработан похожий проект:

Satellite Energy Exchange - Project SEE

https://www.youtube.com/watch?v=NZF4P8OrcIg

http://adsabs.harvard.edu/abs/1999MeScT..10..514S

Если будет установлено, что гравитационная постоянная увеличивается за год на 1.5 * 10-13 от своей части, то придется вернуть в космологию гипотезу Эйнштейна о стационарной вселенной (в единицах Планка). Это будет еще больший конфуз, чем возвращение его космологической постоянной.

Шутку про инопланетян придумал Николая Левашов.

«Последнее обращение к Человечеству» стр. 3

https://bookscafe.net/read/levashov_nikolay-poslednee_obraschenie_k_chelovechestvu-179495.html#p3

жанр: экзотерика.

-

-

-

https://mirtayn.ru/trete-poslanie-k-chelovechest

Ааааа я тоже когда то это читал просто бравоvu-ot-kon/ -

Похоже я ошибся. Автор не Левашов, а Голубев.

https://x-files.site/forum/viewthread.php?thread_id=1420

@

Фантастика Голубева не публиковалась. Но в то же время самое известное сочинение Голубева — «Третье обращение инопланетян к жителям Земли» — относится к жанру фантастики. Рассказ многократно издавался и у нас, и за рубежом, стал темой специальных теле- и радиопередач, вошел в издания ЮНЕСКО. Это импровизация, написанная с целью разыграть академика Марка Мильхикера, любителя загадочных явлений. Через 20 лет тот выпустил жутковатый текст «в свет». Писатель Владимир Щербаков в книге «Асгард — город богов» пишет, что «Обращение» было исследовано Академией наук и признано «достоверным посланием инопланетного разума, ибо человеческому разуму такое не под силу». P.S. В марте 2011 года Игоря Андреевича Голубева, не стало.

Происхождение текста:

самиздатовская рукопись 1987 г.

публикации в "Сибирской газете" №40 за 1990 год

"Рабочая газета", г. Киев, 1 марта 1990

альманах "Мы и НЛО". 1991, №1

сб. "Книга тайн", М., 1991, с. 148-149

"Комсомольская правда", 31 мая 1995 г.

@

Натолкнулся на этот текст, когда искал подтверждение изменению размерности пространства от 3 к 4. Наша вселенная находится в процессе перехода, ее вейлевская кривизна растет (согласно Пенроузу). она имеет форму фрактала, поэтому в дробной размерности нет ничего удивительного.

-

-

-

Мезозавры как раз были родственны ящерицам а не динозаврам.

Самое большое, что выжило, черепахи и крокодилы довольно таки медлительны, и много калорий не требуют.

Впрочем, сам меловой период по продолжительности равен эпохи после - кайнозой.

Ящерицы довольно таки отсталы, не в пример архозаврам на подобии динозавров, птиц и крокодилов. Крокодилы опознают кормильцев. Но вот вернуть себе трон уже не смогли. Хотя в Южной Америке птицы и крокодилы стали "львами", но львы были более приспособлены и при появлении их вытеснили.

-

ну так снижение размеров и вымирание крупных форм среди позвоночных случается при любой катастрофе, причины уже здесь обсуждались много раз.

А стабильная биосфера вызывает гигантизм-

-

няз какие-то там палеолоксодоны то ли из миоцена то ли из плиоцена, ну и эти вымершие гигантские безрогие носороги, регулярно достигали 20 тонн, что заметно больше современных слонов и равно тиранозаврам, гадрозаврам и цератопсам. Распределение по весу у них было разное, но верхняя граница - одна и та же, что у теропод и орнитисхий, так и у млекопитающихся. Единственная группа назменых животных которая была *принципиально* больше как других современных ей динозавров и так и последовавших за ними млекопитающих - это зауроподы. Но если это была всего лишь одна группа, то значит причина поему им удавалось такими вырасти - в каких-то особенностях самой группы а не в гравитации.

-

мне кажется что их масса все таки завышена в их теле полно воздушных полостей + воздушные кости как у птиц, не думаю что были существа в 160 и больше тонн

-

няз зауроподы получаются принципиально тяжелее всех остальных даже с учетом пневматизации. И о 160 тоннах я никогда не слышал нигде =) максимум обычно называют в 60-80-100 тонн. Что все равно в 3-4-5 раз больше чем оценочный вес достигабельный всем другими известными наземными группами животных. Так что навряд ли какой-нибудь диплодок или титанозавр мог на 80% состоять из воздушных полостей =) хотя наверняка это было-бы прикольно.

-

С воздушным пузырём из водорода. Очень хорошее приспособление.

Диплодоки ещё росли стремительно. И много энергии не тратили на раздумий. Какое то строение ног итд.-

С воздушным пузырём из водорода. Очень хорошее приспособление.

Абсолютно бессмысленное приспособление. Положим сплошной титанозавр весил 160тонн. Положим для простоты что плотность титанозавра 1000 кг/м3, плотность воздуха 1.2кг/м3 а плотность водорода 0 кг/м3. Титанозавр аналогиного размера, у которого половина внутренностей заполнены воздухом будет весить 80 тонн мяса, при этом подъемная сила водорода составит 80*1.2=96кг. Т.о. с воздушными полостями вес получается 80 тонн, а с водородными - 79,9 тонн. Афигительно большая польза =ЖЖЖЖДиплодоки ещё росли стремительно

не понятно при чем здесь это, то есть это конечно загадка то из другой темы.Какое то строение ног итд.

намекаете что они были как бегемоты и сидели по пояс в воде?-

Ну это раньше намекали. Но похоже, что нет. Длинный хвост без каких то признаков плавательных приспособлений. Если бы в воде, то такой бы хвост быстро стал плавательным, так как им плавать очень выгодно, просторов больше, чем просто бродить по луже. Но возможно какое то уникальное приспособление, чтоб нести такой размер.

Да, водородный пузырь им бы не очень помог. Кроме если бы вся полость стала дирижаблем.

И иная гравитация то же. Иначе надо предположить, что в эпоху диплодоков Земля была полая. Гравитация Луны - приливы. Солнце - эффект незначительный. Других возможных гравитационных эффектов не где взять.

-

-

-

-

-

-

Размеры животных изменились пропорционально. Самые крупные сухопутные четвероногие всегда были больше самых крупных сухопутных двуногих своего времени. При этом самые крупные (т.е. тяжелые), что среди четвероногих, что среди двуногих имеют столбообразное строение ног, у них вес тела удерживается в основном за счет прочности костей ног. В современном мире это слоны и человек.

Во времена динозавров это были в основном самые крупные зауроподы.

Теперь сравним слона и того же тираннозавра. Очевидно, что тираннозавр и другие гиганты-хищники из числа динозавров не вписываются в вышеназванные закономерности. У них не столбообразное строение ног и они, будучи двуногими, гораздо крупнее современного четвероногого слона.-

Страус тяжелее среднего человека и обходится без ног-столбов.

Не внимательно вы приглядываетесь к тираннозавру и слону. Были бы внимательнее, заметили бы, что кости ног слона не отличаются особой массивностью, а кости таза - и вовсе какое-то хлипкое недоразумение. Кости же ног тираннозавра очень массивные крупнее и толще слоновьих и с очень толстыми стенками. А таз у него огромный, массивный, с площадкой для крепления громады бедренных мышц. Слон со своими хиленькими ножками, тоненькими косточками на фоне тираннозавра выглядит дистрофиком.

-

-

Слоны палеоксолодоны Palaeoloxodon namadicus (жившие еще 25 тыс. лет назад) весили до 20-22 тонн и земная гравитация им не мешала.

https://ru.bccrwp.org/solution/palaeoloxodon-namadicus-vs-paraceratherium/

А вы понимаете, что кроме силы тяжести (ускорение 9,8 м/с^2), при горизонтальном передвижении тоже действуют силы даже в невесомости? И чтобы сместить многотонную туши или затормозить надо приложить силу порой больше, чем для вертикального подъема?

-

правда теперь очень интригует биология и экология аждархид

-

-

ну самые крупные летуны за историю биосферы, а аэродинамика крыла неважная, что то здесь не учтено и неверно имхо

-

Я лично насчет гигантских птерозавров слышал/находил в популярной и не очень литературе полный спектр мнений, от "не летали потому что не могли летать никогда" и до "совершали беспосадочные перелеты на 10-15 тысяч км". Чсх, все аргументируют свою тчку зрения цифрами и логикой =) Так что думаю что пока не построют летающую полноразмерную модель (и в реале а не в симуляторе) загадка точно не решится =) правда не факт что и модель что-то докажет.

-

Уже строили модель птерозавра в два раза меньше оригинала - она не полетела, еле оторвалась от земли и снова приземлилась. Человек, весом около 70 кг, за счет одной лишь мускульной силы способен летать только на планере с огромным размахом крыльев, сделанным из самых прочных и легких материалов, которые в живой природе никем не воспроизводятся.

-

Так что думаю что пока не построют летающую полноразмерную модель (и в реале а не в симуляторе) загадка точно не решится =) правда не факт что и модель что-то докажет.

Кажется у нас маловато данных для такой моделиЯ лично насчет гигантских птерозавров слышал/находил в популярной и не очень литературе полный спектр мнений, от "не летали потому что не могли летать никогда" и до "совершали беспосадочные перелеты на 10-15 тысяч км".

Аналогично, но в этой статье плохая аэродинамика крыла больше вопросов чем ответов-

"У аждархид тенденция к улучшению летных качеств не прослеживается, что может быть связано с особенностями их образа жизни: их реконструируют либо как преимущественно наземных хищников, либо как рыбоядных животных наподобие пеликанов, летавших низко над водой."

https://zen.yandex.ru/media/id/5ce3bc140a0d8b00b24d1eab/km-kaspiiskii-monstr-moscneishii-sovetskii-ekranoplan-5ce5517b6e 8bc700b334b2a5

"То есть «крыло» таких аппаратов создаёт подъёмную силу не только за счёт разреженного давления над верхней плоскостью (как у «нормальных» самолётов), а дополнительно за счёт повышенного давления под нижней плоскостью, создать которое возможно только на очень небольших высотах (от нескольких сантиметров до нескольких метров) Эта высота соизмерима с длиной средней аэродинамической хорды (САХ)крыла. Поэтому крыло у экраноплана стараются выполнить с небольшим удлинением."

-

-

-

-

Я не сомневаюсь, что с точки зрения палеонтологии Ваша статья безупречна. Но с точки зрения аэродинамики - не совсем.

Например, упоминаемая в статье вертикальная скорость при планировании в авиации называется аэродинамическим качеством (или просто качеством).

"Относительная длина крыльев" это не что иное, как удлинение крыла (отношение размаха к хорде).

Это только два примера, хотя их гораздо больше)))

Конечно, я не вправе лезть со своим авиационным уставом в палеонтологический монастырь, просто примите к сведению, что существует ГОСТ 20058-80, регламентирующий "Стандарт применяемых в науке и технике терминов, определений, обозначений осей координат и буквенных обозначений величин, относящиеся к динамике летательных аппаратов в атмосфере Земли и других планет."

Я полагаю, аэродинамика одна - и для рамфоринхов, и для самолетов, поэтому хотелось бы в статьях про полет слышать привычные термины)))))

Благодарю Вас за Вашу работу и популяризацию науки. Спасибо!

-

Например, упоминаемая в статье вертикальная скорость при планировании в авиации называется аэродинамическим качеством (или просто качеством).

Не так. Аэродинамическое качество - это не вертикальная скорость ( у Александра - "скорость снижения при планирующем полёте"). Хотя бы потому, что качество величина безразмерная, а скорость - размерная.

При одной и той же скорости снижения качество может быть самым разным. Потому что определяющим станет то, какова при данной скорости снижения горизонтальная скорость. А она может быть самой разной. Вот их соотношение, этих ДВУХ скоростей, и определит аэродинамическое качество аппарата/животного.

Аэродинамическое качество - это СООТНОШЕНИЕ. Дробь. Отношение горизонтальной скорости к вертикальной при установившемся режиме планирования в однородной невозмущённой газовой среде.

Оно же (качество), естественным образом из предыдущего, равно отношению аэродинамических коэффициентов подъемной силы и лобового сопротивления. Или Су/Сх.

И оно же ( то же самое, только в расстояниях ) равно количеству горизонтальных метров, которое тело пролетит с высоты один метр. Или километров с высоты один километр. (снова - в установившемся режиме планирующего снижения в невозмущённой среде)

Или сколько высот пролетит тело по горизонтали при планировании с этой высоты. То есть L/h, где L - горизонтальное пройденное расстояние, h - высота снижения.

Это будет численным значением аэродинамического качества. -

"Относительная длина крыльев" это не что иное, как удлинение крыла (отношение размаха к хорде).

посмотрев на силуэты птерозавров, вы легко увидите, что хордой крыла здесь оперировать не приходится, ибо хорда везде переменная, а крыло переходит в перепонку на ногах. И среднюю хорду тут измерением или отсчетом не выявишь, потому что геометрия крыла птерозавра в плане не образована прямыми линиями.

Поэтому для птерозавров нужно брать не отношение размаха к хорде, а отношение квадрата размаха к площади крыла. Численно это будет то же самое, но зато в корректных сравниваемых величинах: длина крыла в квадрате / его площадь. Вот это будет верным.Я полагаю, аэродинамика одна - и для рамфоринхов, и для самолетов

никоим образом. У самолетов крыло имеет аэродинамический профиль, с изменением толщины крыла вдоль его хорды. У рамфоринхов его нет - нет толщины крыла, просто перепонка. Аэродинамика перепонки без толщины, разумеется, так же отличается от аэродинамики профиля, как и аэродинамика тонкой пластины.

Разве что наиболее базовые вещи будут общими - как системы координат, базовые принципы вроде неразрывности потока, или определение основных свойств типа того же аэродинамического качества. Если вы об этом, то возражений нет. Но чтобы прям уж так аэродинамика самолёта и птерозавра была идентичной - конечно, нет. )Это только два примера, хотя их гораздо больше)))

Давайте ваши примеры. Разберём прямо на дозвуковых птерозаврах... :)))

У Ту-154 тоже хорда переменная, тем не менее, удлинение вычисляется по САХ - средней аэродинамической хорде.

Неважно, какой аэродинамический профиль у крыла - механизм образования подъемной силы везде одинаков - учите теорему Жуковского о присоединенных вихрях.

Спорить с вами я не намерен.

Если хотите спорить - спорьте с ГОСТ 20058-80.

-

Насчет вертикальной скорости согласны, что она не аэродинамическое качество, как вы написали? ))) вариометр самолета показывает вертикальную скорость, но отнюдь не качество. ))

Это будет показательно - признаете или вы очевидную ошибку.

Впрочем, я бесконфликтно, чисто поправить, что такое на самом деле качество аппарата. Не дуйтесь. Поправляете вы - поправляют вас, это естественно.

Ваши примеры тоже можно трактовать как цепляние к мелочам. ) палеонтолог не должен изъясняться хордами крыла. Потому что птерозавры не летательные аппараты.

Какие еще у вас, как вы говорили, примеры, которых "гораздо больше" - озвучите?))

первые птерозавры были еще не очень хорошими летунами. Они, вероятно, летали с трудом, не очень часто и недалеко.Сомнительный вывод. Крылья "не очень хорошим летунам" либо мешают, либо не помогают. Пытаться выбирать из этих двух зол - гарантия умереть с голоду. )

По-видимому, гигантские птерозавры, имевшие относительно небольшие крылья, но огромную голову и мощный клюв не "не были еще хорошими летунами", а, скорее, "перестали быть таковыми". При достаточном количестве пищи на мелководье, они все меньше и меньше летали и в результате совсем перестали летать. А большие размеры и мощный клюв могли развиться у них для защиты от хищников, если они не могли уже, разучившись летать, взлететь и улететь прочь, спасаясь бегством.

-

-

-

-

-

-

да, согласен, это равносильно как если бы торнадо пронесся над свалкой – и случайно на этом месте бы возник Боинг ))))))))))))

-

-

да почему же не настолько категорично???

Настолько!!

Раз уж мы говорим о "современных гигантах, вдруг начавших отращивать крылья" – давайте говорить и о Боингах из свалок после урагана и о том, что современные гориллы в человеков разумных превращаются!!!

Почему нет??? Я настаиваю.-

"НАЧАЛ", а не сразу отрастил.

проектировщики Боинга знали, что самолет должен полететь и потому начали его проектировать. Станет ли современный слон отращивать себе крылья?)-

я вас наверное удивлю, но в течение длительного времени я даже допускаю возможность развития человека разумного из землеройки и даже креветки/трилобита. Как-то так.

-

-

-

-

Изменение гравитации так же вероятно, как, например, генетические эксперименты инопланетян или ковид, оплаченный Гейтсом. Всё вероятно, но одни причины несколько более вероятны, а другие менее.

-

изменения гравитации маловероятны потому, что это очень "общий фактор" на который завязано множество процессов в природе, и ее колебания может и "объяснят" как прыгали по земле аллозавры, но сломают множество гораздо более надежно установленных фактов. генетические эксперименты инопланетян ломают гораздо меньше построений, а ковидогейтсогейт так вообще практически ничего =) Так что это маловероятности разного порядка, не сваливайте их всех в одну кучу =)

-

-

-

А как же насчет "множество гораздо более надежно установленных фактов"?

Все факты, которые мне известны, говорят только в пользу гипотезы изменения (увеличения) гравитации.

Трудно представить каким образом падение астероида могло спровоцировать практически одновременное повсеместное распространение цветковых растений, птиц и костистых рыб, переход предков китов в океаны, вызвать необратимое глобальное похолодание климата на последующие 65 млн. лет.

Между прочим, образование иридиевого слоя может быть связано не с падением астероида, а с активизировавшимися повсеместно вулканами. От продолжительной повсеместной вулканической деятельности этот слой будет более равномерный, чем от точечного единомоментного удара астероида. Да и "вулканическая зима" будет, думаю, не хуже "астероидной". Во всяком случае, гораздо более длительной.

-

-

-

-

-

-

А как Вам моя гипотеза, пост от 07.11.2020 20:56 ?

Темная материя имеет отрицательную массу. Поэтому если ее смешать с обычной материей, в равных пропорциях, то получится тело, которое имеет нулевую гравитационную и инертную массу. Правда я сомневаюсь, что это возможно. Возможны небольшие колебания массы в пределах сотых или тысячных долей процента. Что подтверждается многими наблюдениями, например квази-периодическими изменениями скорости вращения Земли или прямыми измерениями гравитационной постоянной.

Есть теория Российских ученых, в которой они приводят наблюдения изменения формы Земли и наблюдения вулканической активности, которые они связывают с гравитационными волнами большой величины и большой длительности. В моей гипотезе гравитационные волны заменены волнами темной материи. Однако даже такие малые изменения могут быть достаточными для того, чтобы нарушить синтез определенных белков.

Поэтому с точки зрения гипотезы, вымирание крупных животных может быть связано с тем, что на текущем интервале времени стал невозможен синтез некоторых белков, которые раньше использовались в костях и мышцах этих животных для придания прочности и соответствующей энергетики. Что собственно и ставит науку в тупик при проецировании параметров современных животных на крупные животные которые жили раньше.-

Ваша гипотеза не дает мне понимания - каков конкретный механизм влияния волн темной материи на синтез белков, и почему именно конкретных, они ведь все состоят из одних и тех же химических элементов, которые без каких-либо проблем взаимодействуют друг с другом; на все ли растения, насекомых и животных повлияло нарушение синтеза белков.

Почему динозавры и другие гигантские животные вымерли, если последние жившие гиганты уже обладали необходимым набором белков, и они могли бы вырастить свое потомство, у которого эти белки просто не синтезировались бы, но они все равно бы выросли, просто до меньших размеров? То же касается конкретных видов насекомых и растений, которые в родительской опеке не нуждаются, но все же вымерли полностью, а не просто уменьшились в размерах.-

"Ваша гипотеза не дает мне понимания - каков конкретный механизм влияния волн темной материи на синтез белков, и почему именно конкретных, они ведь все состоят из одних и тех же химических элементов."

Правильно, белки состоят из одних и тех же химических элементов. Но вариантов белков практически бесконечное множество. Как я понимаю, белки образуются в виде цепочки за счет химических связей в рибосоме на основе PНК. Но затем сворачиваются в конкретную конфигурацию. И процесс сворачивания очень сложный. Цепочка сворачивается под действием соотношения электромагнитных сил с участием сил инерции, в динамике, при одновременном взаимодействии всех частей цепочки друг с другом. Есть много точек бифуркации, при которых, если изменится соотношение сил на ничтожную величину в различных частях цепочки то белок свернется по другому и перестанет работать, или будет работать неэффективно. Это может произойти при незначительном изменении постоянной тонкой структуры в которой задано соотношение гравитационных сил и электромагнитных сил. Поскольку силы инерции пропорциональны гравитационным силам, то с изменением постоянной тонкой структуры изменится соотношение сил инерции атомов вещества и электромагнитных сил, которые играют важную роль в сворачивании цепочки белка. На постоянную тонкой структуры, предположительно, могут влиять волны темной материи.

Почему конкретных белков? При разном соотношении сил и разной амплитуде волн темной материи устойчиво получаются разные белки. Здесь видимо раз на раз не приходится. Синтез нужных для динозавров белков перешел в неустойчивое состояние. При этом они не смогли мутировать в нужную строну, т.к. закостенели в своем развитии.

В связи с тем, что волны темной материи очень длинные, их период может достигать от сотен тысяч до десятков миллионов лет, молодые виды живых существ успевают за счет мутаций перестроить структуру испорченных белков. А вот динозаврам не повезло.

-

-

-

-

-

ТМ очень даже материя и очень даже изученная. Барионная. Достоверно известно, что она состоит из обычной материи. Из какой точно пока не известно.

Другое дело ТЭ, здесь да, куча нюансов. Известно только, что она обладает антигравитационными свойствами, что и могло сподвинуть человека написать об отрицательной массе. Но никак не ТМ. ТМ не может обладать отрицательной массой.-

-

ок. Вопрос к вам. Нейтрино – обычная материя? И как оно участвует в электромагнитном взаимодействии?

-

-

что значит "неизвестно, что это частица или квант"??? ))))) Это юмор такой? Или представление о физике на уровне корпускулярно-волнового дуализма времен средневековья?

Или вы пропустили новость 100-летней давности, что кванты – это и есть частицы. А если точнее – кванты обладают свойствами и частиц и волн.

Остальную часть текста комментить не буду – так как фричество и альтернативщину не комментирую )-

-

У вас на все свое уникальное мнение? Вы считаете, что тысячи ученых ежеминутно "грызущих" гранит интегралов, дифференциалов и прочего матана, выводящих сложнейшие модели при помощи суперкомпьютеров – глупее вас? Глупее того, у кого есть просто на все свое уникальное мнение? На кванты, темную материю, частицы и электомагнетизм? Че ж планета такая тупая-то, что додуматься не может до ваших гениальных идей? Может докажите свое превосходство очень просто – разработайте что-то прикладное. Прибор или типа того. Превзойдите этих ученых с их компьютерами, смартфонами и интернетом. Пусть выкусят. А то не хотят брать на вооружению столь революционные идеи. Ишь, зазнались как.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Александр Гор:

"ТМ имеет отрицательную массу? Это еще что за бредология? Вы ТМ с ТЭ часом не путаете??"

Имелась ввиду единая сущность "темная энергия - материя". В посте от 07.11.2020 20:56, с которого начинал эту дискуссию, так ее и обозначил. Здесь потерял бдительность и ее обозвал "темной материей".

Эта сущность не является ни темной материей ни темной энергией. Она не соcтоит из частиц. Но может иметь локализацию в пространстве как объект из частиц. Она заполняет собой все пространство во Вселенной, но не похожа на темную энергию поскольку у нее может быть разная плотность в разных частях пространства. Это скорее всего жидкость. Эта сущность соответствует представлениям Эйнштейна, который писал об материи, которая имеет отрицательную массу, и которая нужна для того, чтобы уравнения ОТО были простыми и более симметричными.

Темную сущность можно назвать противоположностью веществу, состоящему из частиц стандартной модели. Дело в том, что вещество формирует пространство с положительной кривизной. В этом пространстве параллельные линии сходятся. При этом могут существовать точечные частицы. Темная сущность (энергия - материя) имеет отрицательную массу и формирует пространство с отрицательной кривизной. В этом пространстве параллельные лини расходятся и нет сферы в привычном понимании и, соответственно нет центра у сферы. Поэтому темная сущность не может состоять из точечных частиц (и вообще из каких либо частиц), имеющих точную локализацию, в принципе. Но эта сущность может формировать объекты другого рода - оболочки, которые находятся на границе гравитационного поля обычного вещества.

Из известных проявлений этой сущность можно назвать гравитационные эффекты темного гало вокруг галактики. Гало представляет собой оболочку вокруг галактики. Гало галактики можно сравнить с коркой арбуза (по выражению Алексея Левина). Оболочка из темной сущности выглядит наподобие бортика вокруг галактики и создает дополнительный гравитационный потенциал внутри галактики по отношению потенциалу в верхней части бортика (гравитационная яма в центре галактики по отношению к верхней части бортика становится более глубокой), чем собственно и объясняются плоские кривые вращения вещества вокруг галактики на ее границах и наличие более сильных гравитационных линз от галактики. Потом края бортика медленно спадают с удалением от центра галактики. В результате темная темная сущность экранирует гравитационное поле галактики. С наружи галактика выглядит менее массивной.

При смешении с веществом темная сущность понижает его гравитационную и инертную массу. Электромагнитное взаимодействие скорее всего не затрагивается. Поэтому изменяется постоянная тонкой структуры. Поскольку темная сущность заполняет все пространство во Вселенной, в этом море темной сущности могут существовать реликтовые "темные" волны, которые могут воздействовать на живую материю.

Прошу извинить, что немного не по теме. Однако тема обсуждаемой статьи находится на стыке физики и биологии. Здесь предпринята попытка разобраться с частью темы статьи - с физикой, которая может объяснить многие проблемы в эволюции живой материи.-

то есть, кроме ТМ и ТЭ вводим еще и третью новую сущность, а по факту краказябру, темную сущность ))) Оккам уже в гробу как волчок вертится. Осталось добавить Темную Силу, Темную Мощь и Темную Субстанцию – и можно смело фэнтези писать.

При нагромождении новых сущностей гипотезы и теории не становятся красивыми и изящными, они становятся только более громоздкими и хрупкими. Готовыми рухнуть от одного лишнего наблюдения или эксперимента.-

Наоборот, вместо двух темных сущностей стала одна - на одну темную сущность стало меньше.

Все согласно заветам великого Эйнштейна. Уравнения ОТО Эйнштейна становятся более симметричными и красивыми.-

В течении нескольких лет я пытаюсь отслеживать все новости по исследованию темной материи и найти объяснение наблюдениям, которые противоречат общепринятой теории. Оказалось, что гипотеза способна объяснить все эти загадки. Ниже приведен пример недавних наблюдений, которые противоречат общепринятой теории, но находят объяснение в моей гипотезе.

В phys.org https://phys.org/news/2020-09-hubble-ingredient-current-dark-theories.html напечатана статья "Новые данные Хаббла предполагают, что в нынешних теориях о темной материи отсутствует ингредиент"

или https://zen.yandex.ru/media/htech_plus/po-dannym-habbla-suscestvuiuscaia-teoriia-temnoi-materii-oshibochna-5f5e4480d7092 473171a4959

Суть этой статьи заключается в следующем.

"Наблюдения космического телескопа Хаббла НАСА / ЕКА и Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили показали, что в теориях поведения темной материи может чего-то не хватать. Этот недостающий ингредиент может объяснить, почему исследователи обнаружили неожиданное несоответствие между наблюдениями за концентрацией темной материи в выборке массивных скоплений галактик и теоретическим компьютерным моделированием того, как темная материя должна распределяться в скоплениях. Новые результаты показывают, что некоторые мелкомасштабные концентрации темной материи вызывают эффекты линз, которые в 10 раз сильнее, чем ожидалось."

Из известных проявлений темной материи-энергии можно назвать гравитационные эффекты темного гало вокруг галактики. Гало представляет собой оболочку вокруг галактики. Оболочка из темной материи- энергии выглядит наподобие бортика вокруг галактики и создает дополнительный гравитационный потенциал внутри галактики по отношению потенциалу в верхней части бортика (гравитационная яма в центре галактики по отношению к верхней части бортика становится более глубокой), чем собственно и объясняются плоские кривые вращения вещества вокруг галактики на ее границах и наличие более сильных гравитационных линз от галактики. Потом края бортика медленно спадают с удалением от центра галактики.

Так вот, внутренняя часть бортика совместно с гравитационной ямой в центре галактики формирует более компактную и существенно более сильную гравитационную линзу, чем размытая по пространству гравитационная линза, которая получается согласно общепринятой теории темной материи. Этим и объясняется загадка наблюдений проявления темной материи, описанная в phys.org.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вроде бы там не один он такой был, подобные "укращения" были очень популярны.

Насчет полета - ну летают же как то айрбасовские "белуги", военные самолеты с выносными радарами и транспортники с шаттлами/буранами на спине. Большая хрень в принципе полету не очень мешает, если она легкая и обтекаемая.

Правда, если "штука" достаточно тяжелая то возникает проблема балансировки, но с другой стороны, современные цивильные самолеты как раз так и скомпонованы что центр тяжести у них находится заметно впереди крыльев - это хоть и уменьшает их эффективность но зато взамен делает стабильными в полете. Боевые самолеты, а также современные птицы сделаны по-другому - у них центр тяжести находится на уровне или даже сзади крыльев (точнее - точки приложения подъемной силы) что позволяет быть эффективнее, но взамен становится необходимым точная, постоянная и непрерывная корректировка курса продвинутым компьютером, иначе можно ВНЕЗАПНО сделать "кобру" в ближайшую стенку/скалу. А для этого нужно быть умным. Хз, может птерозавры действительно были больше похожи на "аэрбасы" чем на воробьев.-

Значительный лишний вес в виде "украшательств" могут позволить себе только не самые крупные из возможных видов. В т.ч. стегазавры, трицератопсы, анкилозавры и т.д. Это можно проследить и в современной фауне. Самые крупные виды, как правило, если и имеют "украшательства", то значительно меньших относительных размеров. Птерозавры с такими большими украшательствами на голове не были самыми крупными среди своих сородичей и, очевидно, для условий своей гравитации. В условиях современной гравитации им эти украшательства не позволили бы летать - учитывая то, что по размерам они были, как самые крупные современные птицы, которые себе такие украшательства позволить уже не могут

-

-

Ну, то, что я и говорил. Не самый крупный для своего времени, но сопоставимый по размерам с самыми крупными современными птицами. Если считать, что плотность атмосферы раньше была ниже из-за меньшей гравитации, то эту штуковину на его голове даже не особо задувало )

Это "крыло" на голове, имеющее форму, скорее, хвостового стабилизатора самолета, по-видимому, и играло такую роль. В полете повернуть длинный клюв можно - набегающий поток воздуха в этом даже поможет, а вот вернуть его в первоначальное положение уже сложнее. А с таким стабилизатором легче удерживать голову в прямом положении.-

В отношении Вашей гипотезы пониженной гравитации в прошлом.

Дело в том, что вместе с пониженной гравитацией должна уменьшится сила электромагнитного взаимодействия. При этом постоянная тонкой структуры которая отражает соотношении гравитационных и электромагнитных сил, не должна существенно изменится. А если сила электромагнитного взаимодействия уменьшается вместе с гравитацией, то никакого эффекта с точки зрения способности очень больших животных противостоять гравитации не получится, т.к. сила мышц и несущая способность их костей вместе с уменьшением электромагнитных сил также уменьшится.

С другой стороны если изменится только сила гравитации и не изменится сила электромагнитного взаимодействия то существенно изменится постоянная тонкой структуры. При этом физиками доказано, что в этом случае перестанут светить звезды, а живые существа вообще не появятся.

Ваши рассуждения имеют смысл только, если их воспринимать совместно с моей гипотезой. При этом необходимо доказать, хотя бы с применением элементарных расчетов, что крупные животные, которые жили в прошлом, не могли бы существовать при условии, что сила их мышц и прочность костей, принятые как у современных животных, не обеспечивали их жизнедеятельность. Эти расчеты помогли бы доказать только мою гипотезу. Но погасить звезды эти расчеты не могут.-

Если бы прочность мышц, сухожилий и костей у животных, хитинового покрова и внутренностей у насекомых и волокон у растений могла меняться, причем одновременно, тогда, да, гигантизм флоры и фауны мог зависеть от причин, изменяющих прочность всех органических материалов. Хотя прочность тоже бывает разная - на растяжение, на сжатие. Если мышцы и сухожилия работают на растяжение, то кости ног - больше на сжатие. Если прочность на сжатие в большей степени определяется неорганическими материалами в составе костей животных, тогда изменение прочности только органических составляющих в клетках животных привело бы к такому изменению пропорций (соотношений) частей тела, когда мышечная ткань разрослась бы по отношению к костной, чтобы восполнить снижение удельной прочности мышечных волокон.

Ваша гипотеза, объясняющая исчезновение гигантов среди животных уменьшением прочности их мышц и костей, не может объяснить другие факты, например, изменение климата. Кроме того, простое изменение прочности органических материалов не приведет в увеличению тектонической, сейсмической и вулканической активности.

PS. Еще один момент, касающийся Вашей гипотезы изменения прочности мышц и костей у животных. Если считать, что рост мышц конечностей и костей прямо зависит от гравитации и может оперативно подстраиваться под её изменение, то насчет внутренних органов это неизвестно. Может оказаться, что внутренние органы растут "по программе" и тогда у всех животных могла бы возникнуть проблема чрезмерно разросшихся внутренних органов.

-

-

-

-

-

Поэтому то, что он начал оптимизировать строение тела под полёт указывает на то, что климат менялся в сторону похолодания и летать стало не так легко.

Последние новости

Рис. 1. Сравнение размеров позднемаастрихтских (см. Maastrichtian) птерозавров и птиц. Рисунок показывает, что в самом конце мелового периода, накануне массового вымирания, птерозавры оставались разнообразной группой, прочно удерживавшей свои позиции в адаптивной зоне крупных и гигантских летунов, тогда как ниши мелких летунов осваивались птицами. Рисунок из статьи N. R. Longrich et al., 2018. Late Maastrichtian pterosaurs from North Africa and mass extinction of Pterosauria at the Cretaceous-Paleogene boundary