Подтверждено существование галактики почти без темного вещества

В созвездии Кита на расстоянии 20 МПк от нас находится необычная очень тусклая галактика NGC 1052-DF2: по размерам она сравнима с Млечным Путем, но звезд в ней на два порядка меньше. Такие галактики называют сверхрассеянными. Проведенный в 2018 году анализ кривой вращения этой галактики показал, что скорости, с которыми звезды обращаются вокруг ее центра, вполне хорошо объясняются массой видимого (в основном звездного) вещества. А из этого следует, что для темного вещества «места» почти не остается. Правда, эти выводы сильно зависят от расстояния до NGC 1052-DF2, а у других научных групп получались другие оценки расстояния. Недавно была опубликована статья, в которой расстояние до NGC 1052-DF2 определено очень точным и изящным методом — при помощи анализа вершины ветви красных гигантов. Для того, чтобы получить данные по отдельным красным гигантам в этой галактике, пришлось даже на сутки задействовать телескоп «Хаббл». Но оно того стоило: новая оценка расстояния до нее даже больше первоначальной: 22,1 МПк. А значит, темного вещества в ней еще меньше, чем считалось ранее. Практически полное отсутствие темного вещества в одной галактике является, как ни странно, важным свидетельством в пользу существования самого темного вещества. А окончательное подтверждение его отсутствия может привести и к пересмотру наших представлений о природе гравитации.

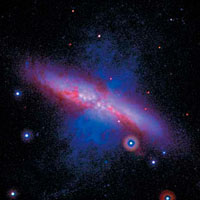

В 2000 году группа астрономов под руководством специалиста по внегалактической астрономии из Специальной астрофизической обсерватории (САО РАН) Игоря Караченцева, используя расположенный в горах Кавказа 6-метровый телескоп БТА, открыла весьма необычную галактику (I. D. Karachentsev et al., 2000. Dwarf galaxy candidates found on the SERC EJ sky survey). Размерами она примерно с наш Млечный Путь, но при этом в ней в 200 раз меньше звезд, а также у нее отсутствуют спиральные рукава, яркое ядро и сверхмассивная черная дыра в центре. Плотность звезд в этой галактике настолько мала, что сквозь нее просвечивают более далекие галактики (рис. 1). Эти свойства позволили отнести данную галактику к классу сверхрассеянных (или ультрадиффузных — это синонимичное название).

Первая галактика этого класса была открыта только в 1984 году Алланом Сэндиджем с коллегами. По мере развития наблюдательной техники и методов обработки астрономических данных количество открытых сверхрассеянных галактик стало расти, и сейчас они активно изучаются. Важны они по двум причинам. Во-первых, в сверхрассеянных галактиках мало межзвездного газа, из-за чего в них почти не образуются новые звезды. Это значит, что они почти не изменялись в последние несколько миллиардов лет (и состоят практически только из старых тусклых звезд), сохранив на себе отпечаток условий в ранней Вселенной. При этом все найденные сверхрассеянные галактики расположены сравнительно недалеко от нас и их довольно удобно наблюдать. Во-вторых, на примере сверхрассеянных галактик удобно изучать свойства темного вещества (оно же — темная материя). Но об этом — ниже.

Стоит отметить, что в нынешнем изобилии различных классов и подклассов галактик неспециалисту довольно легко запутаться. Так вот, сверхрассеянные галактики, которым в основном посвящена эта новость, — это тусклые галактики, более-менее сравнимые с Млечным Путем по размерам и массе, в которых нет ярко выраженного ядра. Их не следует путать с гигантскими галактиками низкой поверхностной яркости (giant low surface brightness galaxies, gLSBGs), которые намного более массивны и имеют яркое ядро, само по себе похожее на обыкновенные галактики. А вот исчезающе тусклые внешние области gLSBGs до недавнего времени были не обнаружимы в телескопы. Подробнее о gLSBGs читайте в новости Гигантские галактики низкой яркости формируются за счет вещества своих компаньонов? («Элементы», 21.04.2021).

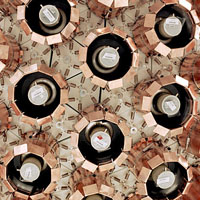

В 2013 году был введен в строй «фасеточный» телескоп Dragonfly Telephoto Array. Главная особенность его конструкции (которая и дала название этому инструменту: по-английски dragonfly значит «стрекоза») в том, что он составлен из нескольких телеобъективов — примерно таких, какие используют фотографы-профессионалы. Изначально их было всего три, в 2016 году объективов стало 48 (их смонтировали в виде двух кластеров, отчего сравнение со стрекозой стало еще точнее, см. рис. 2), после чего по своей собирающей способности этот телескоп примерно сравнялся с метровым рефрактором. В дальнейшем число объктивов планируется довести до 120. Такая конструкция телескопа идеально подходит для наблюдений за объектами с низкой поверхностной яркостью, поскольку массив из многих телеобъективов хорошо борется с засветкой от рассеянного света.

Рис. 2. Половина телескопа Dragonfly — кластер из 24 объективов. Крайний справа — Питер ван Доккум (Pieter van Dokkum), один из авторов обсуждаемой статьи. Телескоп поддерживается и управляется Университетом Торонто (Канада), но при этом располагается в штате Нью-Мексико в обсерватории RAS. Фото с сайта dunlap.utoronto.ca

Открытая группой Караченцева тусклая галактика была тщательно изучена учеными из группы работающего в Йельском университете нидерландского астронома Питера ван Доккума (Pieter van Dokkum) при помощи телескопа Dragonfly в ходе обзора окрестностей расположенной в созвездии Кита эллиптической галактики NGC 1052 (рис. 3). После этого ей присвоили название NGC 1052-DF2. Также на нее на несколько минут был наведен телескоп «Хаббл». И не зря — выяснилось, что в этой галактике, удаленной от нас примерно на 20 мегапарсек, почти нет темного вещества (P. van Dokkum et al., 2018. A galaxy lacking dark matter).

Рис. 3. Галактика NGC 1052 и ее ближайшие космические окрестности. На врезках — полученные «Хабблом» фото NGC 1052-DF2 и еще одной сверхрассеянной галактики NGC 1052-DF4, которая тоже сыграла роль в обсуждаемой работе. Изображение из статьи P. van Dokkum et al., 2019. A Second Galaxy Missing Dark Matter in the NGC 1052 Group

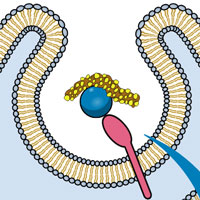

Недостаток темного вещества в NGC 1052-DF2 был обнаружен все тем же классическим методом, при помощи которого в середине XX века было показано, что в галактиках должна быть некая скрытая масса, — по кривым вращения галактик. Напомним, что поскольку звезды в основном сконцентрированы в центре галактики, то в предположении, что именно звезды дают основной вклад в общую массу галактики, по законам, сформулированным еще Иоганном Кеплером в XVII веке, получается, что чем дальше звезда находится от центра, тем медленнее она должна вокруг него обращаться. Этот же эффект проявляется и в нашей Солнечной системе: например, Земля вращается вокруг Солнца медленнее Меркурия, но намного быстрее Юпитера или Нептуна. Однако работы астрономов-наблюдателей (в том числе американки Веры Рубин) показали, что скорость звезд в большинстве галактик и не думает падать при удалении от центра (рис. 4), — как будто там присутствует еще что-то, добавляющее галактике массы. (Скорость индивидуальных звезд можно узнать благодаря эффекту Доплера, а скорость звезд в галактике в целом — по дисперсии скоростей, то есть по разбросу скоростей всех звезд, измеряемому по уширению спектральных линий в галактике.)

Рис. 4. Законы классической механики предсказывают, что при удалении от центра галактики (где сосредоточена львиная часть звездной массы этой галактики) звезды будут вращаться медленнее (красная кривая), в то время как наблюдаемые кривые (белая линия) демонстрируют, что скорость звезд практически неизменна вплоть до самых удаленных областей. Это явно указывает на присутствие большого количества неучтенной массы. На этом рисунке использовано изображение спиральной Галактики Андромеды, но идея верна и для эллиптических галактик, для которых вместо скорости звезд измеряют скорость горячего рентгеновского газа (M. Loewenstein, R. E. White III, 1999. Prevalence and Properties of Dark Matter in Elliptical Galaxies). Рисунок с сайта phys.org

Многократный пересчет звезд в разных галактиках подтвердил — всех видимых светил хватает лишь на то, чтобы объяснить около 18% их массы, а остальное приходится на долю чего-то, что астрономы и назвали темным веществом. Оно, в отличие от звезд, газа и пыли, не испытывает трения, не высвечивает энергию в виде фотонов при соударениях, не теряет энергии при неупругих соударениях, и вообще проявляет себя лишь посредством гравитации, а значит в целом сохраняет свой угловой момент и не концентрируется в центре, а заполняет собой галактику более равномерно, чем звезды.

Уникальность NGC 1052-DF2 как раз в том, что сравнение наблюдаемых скоростей звезд на ее окраинах, а также скоростей шаровых скоплений (конгломератов звезд, которые очень удобны для построения кривых скоростей из-за своей яркости и удаленности от центра родительской галактики) с массой, получаемой из полной светимости галактики (которая дает оценку общего количества звезд), не дает какого-либо значительного дефицита: видимой звездной массы почти хватает на то, чтобы шаровые скопления вращались именно с наблюдаемой скоростью (рис. 5). Даже по самым щедрым оценкам, темного вещества в этой галактике в 400 раз меньше, чем должно быть, учитывая ее размеры!

Рис. 5. Зависимость распределения скоростей звезд (по вертикальной оси) от звездной массы галактики (по горизонтальной оси). Большинство ближайших к нам (то есть доступных для точных измерений) галактик расположены в левой верхней части графика. Это означает, что скорости их звезд выше той, которая соответствует ситуации, когда вся масса галактики заключается только в звездах (пунктирная линия). Только галактика NGC 1052-DF2 лежит на пунктирной прямой — это визуальное подтверждение отсутствия в ней темного вещества. Ее шаровые скопления вращаются вокруг центра галактики со скоростью всего 8 км в секунду, в то время как для галактики подобных размеров при обычном количестве темного вещества эта скорость должна быть по меньшей мере 30 км в секунду. Рисунок из статьи S. Danieli et al., 2019. Still Missing Dark Matter: KCWI High-resolution Stellar Kinematics of NGC1052-DF2

Казалось бы — ну в чем тут уникальность? Почему бы одним галактикам не иметь больше темного вещества, а другим меньше? Дело тут вот в чем. Представление о том, что в галактиках содержится темное вещество, вообще говоря, не совсем корректное. Правильнее сказать, что, наоборот, в гигантских областях с повышенной плотностью темного вещества в основном находятся скопления звезд, газа и пыли, которые мы называем галактиками и которые именно благодаря этому темному веществу и сформировались.

Как мы сейчас понимаем, в ранней Вселенной барионное вещество (то есть обычные протоны и нейтроны) притягивались областями с повышенной гравитацией (большую часть которой создавало как раз темное вещество). Но это еще не все: барионное вещество участвует в четырех фундаментальных взаимодействиях (гравитационном, сильном, слабом и электромагнитном), поэтому, собираясь в протогалактики, оно разогревалось от трения и порождало направленное наружу излучение (то есть вылетающие фотоны). Также при увеличении плотности центральной части протогалактики повышалось ее давление, что уравновешивало силы гравитации и не позволяло новым барионам притянуться и стать частью протогалактики. Можно сказать, что падающее к центру протогалактики вещество увеличивало ее массу, но при этом оно же тормозило ее дальнейший рост.

И именно темное вещество, которое взаимодействует с барионами только посредством тяготения, а значит, не нагревается, не увеличивает плотности вещества, не высвечивает отталкивающее излучение фотонов, стало тем критически важным дополнительным вкладом гравитации, который позволил все-таки сконденсировать в зародышах галактик достаточно массы, чтобы они стали гравитационно устойчивыми системами, в которых происходит обычная галактическая жизнь (рождение и смерть звезд, выброс тяжелых элементов в межзвездное пространство и их стекание в протозвездные облака, аккреция вещества на сверхмассивную черную дыру в центре галактики, выброс вещества из ее окрестностей в виде джетов и т. д.).

Таким образом, подавляющее большинство галактик должно находиться внутри гало темного вещества с соотношением масс барионного и небарионного вещества 1:5 и любое значительное отклонение от этого правила всегда вызывает пристальный интерес астрофизиков.

Не следует, как известно, плодить сущности сверх необходимости: найдя галактику с уникальными характеристиками, прежде чем заявлять об открытии, нужно перепроверить результаты и в 99 случаях из 100 обнаружится, что уникальность появилась вследствие вкравшихся в измерения ошибок. После первых заявлений группы ван Доккума о необычных свойствах NGC 1052-DF2 (P. van Dokkum et al., 2018. A galaxy lacking dark matter) их результаты стали проверять другие ученые.

В одной из таких «проверочных» работ была сделана попытка заново измерить распределение скоростей звезд в галактике NGC 1052-DF2 с помощью спектрографа MUSE, установленного на VLT (N. F. Martin et al., 2018. Current Velocity Data on Dwarf Galaxy NGC 1052-DF2 do not Constrain it to Lack Dark Matter). Ее авторы пришли к выводу, что погрешности измерений были занижены и скорее всего никакого дефицита темного вещества в этой галактие нет. Однако последовавшие измерения на еще более мощном спектрографе KCWI, установленном на телескопе в обсерватории Кека, показали, что ошибки нет: шаровые скопления действительно двигаются намного медленнее обычного, указывая на отсутствие темного вещества (S. Danieli et al., 2019. Still Missing Dark Matter: KCWI High-resolution Stellar Kinematics of NGC1052-DF2).

Если дело не в скоростях, то, может, в расстоянии? Астрофизик Игнасио Трухильо (Ignacio Trujillo Cabrera) с коллегами, используя доступные на тот момент снимки телескопа «Хаббл», пересчитали расстояние до галактики и получил не 20, а всего 13 мегапарсек, что мгновенно снимало с нее всякие признаки уникальности (I. Trujillo et al., 2019. A distance of 13 Mpc resolves the claimed anomalies of the galaxy lacking dark matter). Посудите сами — если галактика ближе к нам, значит нужно намного меньше звезд, чтобы иметь такую же наблюдаемую с Земли яркость. А поскольку наблюдаемые скорости звезд и шаровых скоплений (определяющие, как мы помним, общую массу галактики) от расстояния не зависят, то и выходит, что в ней начинает недоставать массы, которую как раз можно отнести на счет темного вещества. Если эти расчеты верны, то баланс 5:1 восстановлен и дело закрыто.

Чтобы поставить точку в споре, нужно провести точные измерения расстояния до NGC 1052-DF2. Для этого группа ван Доккума применила изящный метод, использующий так называемую вершину ветви красных гигантов.

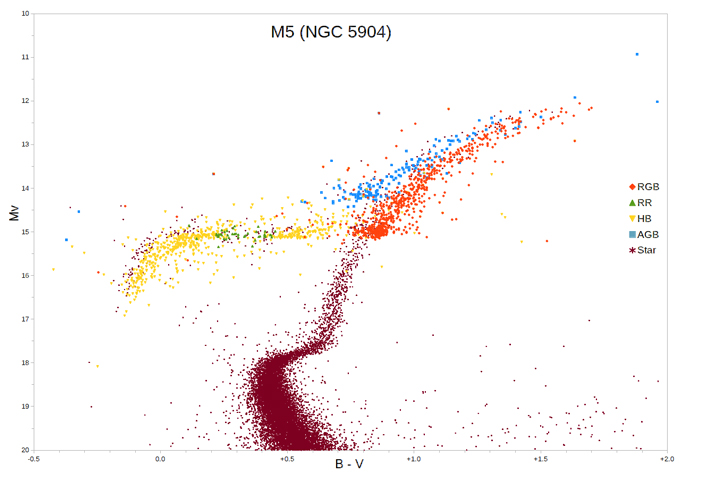

Кратко опишем суть этого метода. Маломассивная звезда вроде нашего Солнца в конце своей жизни значительно увеличивается в размерах и яркости. В таком случае говорят, что звезда перешла с главной последовательности на ветвь красных гигантов, которая располагается в правом верхнем углу диаграммы Герцшпрунга — Рассела. При этом в ядре звезды еще продолжаются термоядерные реакции, температура и давление растут и в какой-то момент достигают значений, при которых начинает гореть не только водород, но и следующий за ним в таблице Менделеева гелий. Это взрывообразное горение гелия резко увеличивает температуру ядра звезды, что приводит к расширению и охлаждению внешних слоев звезды (звучит парадоксально, но по законам термодинамики любое тело охлаждается, расширяясь). Кстати, где-то через 5 миллиардов лет наше Солнце, имея к тому моменту густой красный цвет, станет красным гигантом и раздуется до максимально возможных для себя размеров — ее внешние слои достигнут орбиты Венеры (а, может, и орбиты Земли). Гелиевая вспышка длится несколько десятков тысяч лет, и в этот промежуток времени звезда, достигнув самого угла диаграммы Герцшпрунга — Рассела (той самой вершины ветви красных гигантов), начинает резко смещаться по диаграмме влево и вниз: светимость снижается, а цвет «синеет». Примечательно, что ни возраст, ни химический состав, ни даже масса звезды (в известных пределах) не влияют на ее светимость в тот момент, когда в ней начинается гелиевая вспышка.

Важно, что таких маломассивных звезд в любой галактике очень много (распределение звезд по массе сродни добываемым алмазам — на один крупный приходится 100–200 мелких), а значит часть из них постоянно будет либо медленно приближаться к вершине ветви красных гигантов, либо стремительно с нее уходить. Следовательно, на диаграмме Герцшпрунга — Рассела должен быть разрыв: ниже вершины ветви будет намного больше звезд, чем над ней (рис. 6). Сравнивая теоретически рассчитанную абсолютную звездную величину этого обрыва (то есть каким он будет виден с расстояния 10 парсек) с видимой в телескоп звездной величиной, можно определить расстояние до галактики. Это красивый и точный метод, но он имеет, однако, недостаток: требуются измерения яркости отдельных звезд в исследуемой галактике, а это требует больших ресурсов.

Рис. 6. Участок диаграммы Герцшпрунга — Рассела для шарового скопления M5. По горизонтальной оси отложен цвет звезды (справа — более красные и холодные, слева — более голубые и горячие), по вертикальной оси — звездная величина (чем звезда ярче, тем она выше). Звезды в диапазоне от 0,5 до 1,8 масс Солнца, заканчивая свой жизненный цикл, сходят с главной последовательности (коричневая полоса в нижней центральной части графика) и переходят на ветвь красных гигантов (красные точки). При этом они увеличиваются в размерах и повышают светимость, но одновременно остывают (становясь краснее): на диаграмме такие звезды постепенно смещаются в правый верхний угол. После начала гелиевой вспышки их температура почти мгновенно увеличивается, хотя размеры остаются прежними, поэтому звезды уходят влево и вниз, переходя на горизонтальную ветвь (желтый участок). Поскольку маломассивных звезд в галактике большинство и подбираются к правому углу они медленно, а улетают с него очень быстро, на «мгновенном снимке», коим является диаграмма Герцшпрунга — Рассела для данной галактики или звездного скопления, это будет выглядеть как резкое снижение количества звезд в правом верхнем углу диаграммы по достижении какой-то определенной звездной величины, — это и есть вершина ветви красных гигантов. Зеленым и синим цветами обозначены особо выделяемые классы звезд — переменные типа RR Лиры и асимптотическая ветвь гигантов, соответственно. Рисунок с сайта en.wikipedia.org

Питер ван Доккум получил в свое распоряжение телескоп «Хаббл» на 30 с лишним часов, из которых за вычетом времени на ориентацию, настройку фокуса и смену фильтров осталось 11 часов на непрерывное наблюдение за NGC 1052-DF2. Этого времени оказалось достаточно, чтобы «Хаббл» в двух фильтрах (красном и инфракрасном) смог разглядеть в ней отдельные звезды, в том числе около 5400 красных гигантов. Два фильтра необходимы, потому что диаграмму Герцшпрунга — Рассела можно построить, если вы знаете цветовой показатель звезды (то есть разницу ее звездных величин, полученных в двух разных фильтрах) и светимость (звездная величина, измеренная одним из доступных фильтров). Участок ветви красных гигантов имеет явную вершину на уровне 27,5 звездной величины, а выше этого значения плотность звездного населения резко падает (рис. 7). Вычисленное расстояние до NGC 1052-DF2 равно 22,1 МПк, — то есть она еще несколько дальше, чем астрономы считали раньше. Следовательно, звезд в ней еще больше (ведь светимость не изменилось, а расстояние выросло), а вот для темного вещества осталось совсем немного «места».

Рис. 7. На левом графике показан увеличенный участок диаграммы Герцшпрунга — Рассела для галактики NGC 1052-DF2. По вертикальной оси отложена светимость (яркость) звезды, по горизонтальной оси — цветовой показатель. Пунктирная линия обозначает область резкого падения плотности звезд (та самая вершина ветви красных гигантов). Ее наблюдаемая звездная величина очень точно указывает на расстояние до галактики. Точечная линия указывает на предполагаемое положение вершины ветви красных гигантов в том случае, если бы расстояние до галактики равнялось 13 мегапарсекам (как предполагала команда Трухильо). Гистограмма справа показывает плотность звездного населения в зависимости от видимой звездной величины. Хорошо заметно резкое падение количества звезд, указывающее на вершину ветви красных гигантов. Рисунок из обсуждаемой статьи в The Astrophysical Journal Letters

Значит ли это результат, что сама идея темного вещества теперь под вопросом? Отнюдь нет и Питер ван Доккум сам говорит: «... если у нас есть галактика без темного вещества, и также есть схожие с ней галактики, где эта вещество присутствует, то, похоже на то, что оно на самом деле существует, это не мираж». Действительно, если бы все — абсолютно все — галактики содержали одинаковое количество темного вещества, то это, как ни странно, скорее указывало бы на какие-то неучтенные ошибки измерения расстояний или скоростей, ведь все измеряемые физические величины подчиняются какому-то распределению. Например, если стрелка весов показывает одно и то же значение для 10 разных человек, то вы скорее поверите, что весы неисправны, чем в то, что к вам правда пришли люди одинаковой массы. То же самое и с галактиками — в среднем, во Вселенной темного вещества в 5 раз больше, чем барионного, и в среднем в галактике масса всех звезд, газа, пыли, планет и черных дыр тоже в 5 раз меньше массы темного вещества. Но иногда процессы, происходящие внутри галактик, или взаимодействие соседних галактик может нарушить это соотношение, и на сегодняшний день разработано несколько возможных сценариев такого нарушения:

1) Две сталкивающиеся или пролетающие друг мимо друга галактики могут начать взаимное «приливное обдирание». Дело в том, что сила гравитации со стороны, ближней к пролетающей галактике, больше силы с дальней стороны. Эта разница вытягивает галактику (как «вытягивают» Землю две приливные волны, вызываемые притяжением Луны, — отсюда и название эффекта) и даже может привести к тому, что часть звезд оторвется от нее и окажется уже свободно летящими в межгалактическом пространстве (см. Звездный поток).

2) Бурное звездообразование в галактике всегда приводит к появлению огромных короткоживущих звезд, которые в конце жизни взрываются сверхновыми, разгоняя и увлекая за собой вещество, которое в небольшой галактике может быть выброшено далеко за ее пределы и стать зародышем уже новой, сверхрассеянной галактики.

3) Наконец, активные ядра галактик выметают вещество из окрестностей сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре галактики, в виде узконаправленных лучей (джетов), в которых вещество движется с околосветовой скоростью. Это вещество не только само улетает иногда на расстояния, превышающие размеры родительской галактики, но и утягивает за собой встречающееся на пути вещество, и разогревает окружающий газ, который тоже может покинуть галактику. Именно такой сценарий группа ван Доккума считает предпочтительным для NGC 1052-DF2: сверхмассивная черная дыра в центре NGC 1052 на ранней стадии эволюции этой галактики была очень активна и выбросила достаточно газа, чтобы из него смогла сформироваться целая новая галактика.

Важно напомнить, что ни давление, ни температура, ни летящее из ядра галактики раскаленное облако плазмы и света никак не взаимодействуют с темным веществом — оно совершенно невозмутимо остается более-менее сферически симметрично распределенным относительно центра галактики. А вот вылетающее из галактики по разным причинам вещество, с одной стороны, увеличивает относительное содержание темного вещества в ней (астрономы говорят, что в галактике выросло соотношение «масса — светимость») вплоть до соотношения 600:1. С другой стороны, если этого вещества вылетело достаточно много, то оно может образовать новую небольшую галактику, в которой темного вещества будет изначально совсем мало.

Галактики на обоих концах распределения по соотношению масс барионного и темного вещества в среднем должны быть меньше и легче обычных галактик, ведь они либо выбросили из себя часть звезд, либо образованы из этих «остатков». Поэтому поиск подобных, в большинстве своем являющихся сверхрассеянными, галактик, как важного источника информации о темном веществе, ведется очень активно. Большую роль здесь играет уже упоминавшаяся российская группа под руководством Игоря Дмитриевича Караченцева, которая использует самую сильную сторону телескопа БТА — огромное шестиметровое зеркало, способное собрать достаточно фотонов даже от очень тусклой и рассеянной галактики. Главный результат работы группы Караченцева — каталог открытых ими тусклых галактик Местной группы с очень высоким соотношением «масса — светимость» (И. Д. Караченцев, Е. И. Кайсина, 2019. Карликовые галактики в Местном объеме). Эти галактики имеют обычные размеры и количество темного вещества в своем составе, но из них, похоже, была выброшена весьма значительная часть звезд. Сейчас таких галактик набралось уже около тысячи и можно утверждать, что они не уникальны, а значит за один конец распределения астрономы надежно ухватились. Но до недавнего времени не было известно ни одной галактики с обратного конца распределения. И вот поэтому галактика NGC 1052-DF2 важна именно как еще один аргумент в пользу существования темного вещества.

Сам Игорь Дмитриевич как курьез отмечает, что «...десятки карликовых галактик <...> впоследствии переоткрывались и переименовывались другими авторами. Наиболее свежий пример — диффузная карликовая система KKSG4, заново найденная ван Доккумом и др. и названная ими NGC 1052-DF2». Впрочем, принципы академической честности не были нарушены — Игорь Караченцев назван первооткрывателем этой галактики в первом же предложении обсуждаемой нами статьи ван Доккума.

А что, если никакого темного вещества нет? Если стандартная космологическая модель (ΛCDM, где CDM — это cold dark matter) постулирует присутствие темного вещества особого сорта, которое никто не может обнаружить уже полвека, то обязательно будут разрабатываться альтернативные модели, пытающиеся от него избавиться. Одна из них предлагает слегка модифицировать второй закон Ньютона — так, чтобы тела, испытывающие очень малые ускорения, могли двигаться чуть быстрее, нарушая линейную зависимость от вызывающей ускорение силы. Собственно, поэтому гипотеза называется Модифицированной Ньютоновской динамикой (MOND).

На Земле не получается достигнуть настолько малых ускорений, чтобы эффект был сколько-нибудь заметен, поэтому второй закон Ньютона имеет именно такой вид, в котором он был сформулирован сэром Исааком. А вот центростремительное ускорение звезд, которым требуются миллионы лет, чтобы обернуться вокруг центра галактики, как раз достаточно мало, чтобы в рамках MOND на смену знаменитому \(F=ma\) пришло более сложное уравнение, заставляющее тела двигаться чуть быстрее, кривые вращения не заваливаться, а темное вещество — не существовать. Важно уточнить, что MOND изначально создавалась в 1983 году как раз для объяснения аномального поведения кривых вращения галактик без привлечения темного вещества и, несмотря на то, что эта гипотеза со временем дополнялась новыми уравнениями, совершенствовалась, обзавелась в том числе версией для релятивистских случаев, пережила много проверок (например свойства обнаруженных в 2016 году гравитационных волн вполне объясняются MOND), она все же большинством ученых рассматривается именно как альтернативная (то есть запасная и маловероятно, что она когда-нибудь пригодится) к повсеместно используемой Общей теории относительности Эйнштейна. Тем не менее, изучение галактики NGC 1052-DF2 с точки зрения MOND совершенно необходимо, и именно этому отведена значительная часть обсуждаемой статьи. Если MOND сможет объяснить, почему в этой галактике звезды вращаются в полном соответствии с общепринятым законом Ньютона — это однозначно упрочит ее позиции. Если же, наоборот, MOND не даст внятной трактовки наблюдаемым кривым вращения, для объяснения которых она и создавалась, это, вероятно, «закроет» MOND окончательно.

В обсуждаемой статье указывается, что кривые вращения не противоречат MOND, если учесть так называемый эффект внешнего поля. То есть считать, что если тела, испытывающие слабое ускорение (как звезды в NGC 1052-DF2), находятся вблизи массивного тела, то дополнительное ускорение пропадает и все тела в галактике продолжают подчиняться законам Кеплера (что и наблюдается в NGC 1052-DF2). Проблема в том, что NGC 1052-DF2 находится в достаточно изолированном месте. Однако, если вспомнить, что все измерения неизменно сопровождаются погрешностями, и начать «двигать» галактику внутри некоторой области этих погрешностей, то можно найти такое ее положение, в котором она окажется рядом с центральной частью скопления (галактикой NGC 1052), — и эффект внешнего поля (если он существует) как раз должен сыграть свою роль.

Но и это еще не конец. Через некоторое время после галактики NGC 1052-DF2 в том же скоплении была открыта похожая на нее галактика NGC 1052-DF4 с такой же аномальной кривой вращения. В парадигме ΛCDM объяснить ее появление можно (хотя вероятность открытия сразу двух подобных галактик в одном скоплении все же довольно мала), а вот c MOND могут быть проблемы. Эти две галактики слишком похожи друг на друга, чтобы предположить, что на их формирование оказывали воздействие совершенно разные эффекты.

Расстояние до NGC 1052-DF4 измерено тем же методом вершины ветви красных гигантов, хотя и не так точно, как до NGC 1052-DF2 — астрофизик Шани Даниэли (Shany Danieli), работающая в одной группе с ван Доккумом, получила в два раза меньше времени на телескопе «Хаббл» и погрешности измерения у нее, соответственно, больше. Но это все равно дало возможность установить расстояние между этими галактиками. Оно составило чуть больше 2 мегапарсек, а значит только одна галактика может быть достаточно близко от NGC 1052, чтобы сработал эффект внешнего поля (тут можно привести такую аналогию: как бы вы ни крутили хулахуп, между противоположными точками которого расстояние всегда одно и то же (и равно диаметру обруча), вы никогда не сможете коснуться обеих противоположных точек сразу).

Но и тут было придумано возможное объяснение в рамках MOND: если продолжать менять положение галактик внутри областей погрешностей, то можно найти такое взаимное расположение, при котором галактика NGC 1052-DF2 находится рядом с галактикой NGC 1052 (и, соответственно, попадает под ее внешнее поле), а галактика NGC 1052-DF4 оказывается рядом с еще одной галактикой скопления, NGC 1035 (рис. 8). В этом случае MOND таки способна объяснить наблюдаемые кривые вращения и status quo восстановлен: обе теории описывают наблюдаемые эффекты одинаково достоверно.

Рис. 8. Вверху — снимок телескопа Dragonfly, показывающий взаимное расположение обсуждаемых галактик на небесной сфере. Эта проекция показывает угловые, но не линейные расстояния между галактиками, которые могут варьировать в зависимости от радиальных (лучевых) расстояний от нас до каждой из галактик. Внизу показаны возможные варианты взаимного расположения четырех галактик. Левая конфигурация соответствует наиболее вероятному варианту, основанному на измерении расстояний до галактик. В этом случае не очень понятно, почему две сверхрассеянные галактики так схожи меж собой, если NGC 1052-DF2 находится далеко от NGC 1052, а NGC 1052-DF4 совсем рядом с ней. Кроме того, у NGC 1052-DF4 не найдено каких-либо следов гравитационного взаимодействия с намного более массивной NGC 1052. Остальные три конфигурации становятся возможными, если «двигать» галактики внутри областей ассоциированных с ними погрешностей определения расстояний. При втором варианте (alternative) расположение галактики NGC 1052-DF2 таково, что она попадает под действие эффекта внешнего поля со стороны NGC 1052, но при этом непонятно, как применить MOND к NGC 1052-DF4, «висящей» в одиночестве. В третьем варианте (MOND) меняется положение и галактики NGC 1035, что позволяет объяснить поведение кривых вращения обеих галактик с точки зрения MOND. Четвертый вариант (equidistant) отлично подходит для объяснения схожести галактик NGC 1052-DF2 и NGC 1052-DF4 в рамках парадигмы ΛCDM — они обе гравитационно взаимодействуют с NGC 1052, находясь, впрочем, на некотором от нее удалении. Рисунок из обсуждаемой статьи в The Astrophysical Journal Letters

В заключение можно сказать, что галактика NGC 1052-DF2 действительно уникальна и по праву привлекает к себе внимание астрономов. Редко бывает, чтобы изучение одного объекта было настолько важным и для определения физических свойств еще неоткрытого темного вещества (неоткрытого в том смысле, что мы до сих пор не знаем, какие частицы его образуют), и даже для возможной смены научной парадигмы (в том случае, если MOND окажется более предпочтительной теорией). По мнению авторов обсуждаемой статьи, продолжение работ должно иди по пути более точного измерения расстояний до всех этих галактик. Звучит странно, но мы намного лучше знаем, как далеко от нас находятся NGC 1052-DF2 и NGC 1052-DF4, чем более яркие и массивные галактики NGC 1052 и NGC 1035: определение расстояния с нужной точностью требует очень длительных наблюдений на самых мощных существующих телескопах, и пока ни одна группа не получила достаточно времени. Определение расстояний до всех этих удивительных галактик, а, следовательно, и взаимного их расположения, будет следующим важным для понимания сути темного вещества шагом.

Источник: Zili Shen, Shany Danieli, Pieter van Dokkum, Roberto Abraham, Jean P. Brodie, Charlie Conroy, Andrew E. Dolphin, Aaron J. Romanowsky, J. M. Diederik Kruijssen, and Dhruba Dutta Chowdhury. A Tip of the Red Giant Branch Distance of 22.1 ± 1.2 Mpc to the Dark Matter Deficient Galaxy NGC 1052–DF2 from 40 Orbits of Hubble Space Telescope Imaging // The Astrophysical Journal Letters. 2021. DOI: 10.3847/2041-8213/ac0335.

Марат Мусин

-

На Земле не получается достигнуть настолько малых ускорений, чтобы эффект был сколько-нибудь заметен

Разве? Вроде есть уже целая серия замеров этого эффекта.

Решение задачи по нахождению аномального ускорения Меркурия, вызывающее его аномальный сдвиг в 43" за сто лет, дает значение а=1.212 х 10^-10 м/с². Опять же, если рассчитать центростремительное ускорение Солнца по последним данным из Вики, то оно оказывается равным а=1.27 x 10^-10 м/с². Как уже говорилось в статье, значение константы Милгрома найденное усреднением аномального ускорения звезд в тысячах спиральных галактик, дало значение а=1.2 х 10^-10 м/с². Здесь же стоит упомянуть необъяснимый НАСА остаток аномального ускорения "Пионеров" равный а=2 х 10^-10 м/с².

Опять же если это ускорение подставить в расчет скорости расширения вселенный со временем существования вселенной получим наблюдаемую скорость расширения вселенной. Если в эмпирическом законе Милгрома m=v⁴/(cHG), скорость v устремить к скорости света, то мы получим дираковскую массу Вселенной M= c³/(HG).

Если теория MOND не верна стоило бы объяснить эти интересные совпадения с точки зрения темной материи. -

Правильно ли я понимаю, что расстояние впервые было измерено новым методом через вершину ветви гигантов? Или для близких и крупных галактик этот метод уже давно применяется и не требует мощных телескопов?

-

Нет, метод не новый. Теоретически он был разработан давно, но на практике применяется не очень часто, потому что 1) подходит только для галактики и не подходит для намного более близких к нам шаровых скоплений - в них недостаточно звезд для выраженной вершины ветви; 2) для регистрации достаточного количества звезд в галактиках нужен мощный телескоп и много наблюдательного времени на нем. Из наземных подходит VLT, из космических - Хаббл. (https://arxiv.org/abs/1803.02406)

-

"

Марат, извините, но я слегка скорректировал для наглядности вашу цитату. Я ее ещё огрублю: в ранней вселенной Барионное вещество притягивалось Темным.

У меня вопрос: теперь постулируется, что Темное вещество и гравитационное взаимодействие уже существовали до Большого взрыва? Или что?

-

Конкретно в этой фразе под ранней Вселенной понимают Вселенную после первичной рекомбинации (380 тыс. лет после Большого Взрыва), до этого момента темная материя уже формировала гравитационные ямы, а вот барионы падать в них еще на могли, так как были связаны с фотонами реликтового излучения, после рекомбинации у них такая возможность появилась, и наряду с крупномасштабной структурой темной материи, стала формироваться видимая структура Вселенной из барионного вещества, в основном трассирующая структуры темной материи ... а вот статья как раз и рассказывает, что это не обязано быть один в один и это не удивительно, а как раз так, как должно быть ...

-

Спасибо. Меня интересует история Вселенной в той версии, в духе которой написана статья. Как я понимаю, это какой-то очень ранний период. Когда-то писали, что на такой-то секунде из первичного сгустка отделилось гравитационное взаимодействие, а три других, грубо говоря, пока существовали слитно.

Но в космологии появился новый гравитационный игрок - Темное вещество. А когда он вступил в игру?-

В наиболее сейчас популярной (но не единственной) версии темной материи, она состоит из слабовзаимодействующих частиц, на столько слабо, что ее взаимодействие с обычным веществом до сих пор никак не зарегистрировано и никак не проявляется в астрофизических наблюдениях, за исключением, гравитационного взаимодействия. Эти частицы (как и впрочем другие частицы - барионы, например) рождаются в постинфляционную эпоху (опять же по современным представлениям), т.е. в первые доли секунды после Большого Взрыва, только в отличие от частиц Стандартной Модели они быстро выходят из термодинамического равновесия с остальными частицами (а может быть даже никогда в нем и не находились), с этого момента участвуя только в гравитационных взаимодействиях они начинают формировать гравитационные ямы (вследствие гравитационной джинсовской неустойчивости). Этот процесс очень не быстрый - через 380 тыс. лет глубина этих ям на фоне средней плотности всего лишь ~ 10^-5 (конечно величина этой цифры зависит и от начальных условий - амплитуды первичных вакуумных флуктуаций).

Т.о. феномен темной материи появился в первые доли секунды после Большого Взрыва, практически сразу же вступил в силу, первые наблюдательные его проявления мы видим через 380 тыс. лет - они впечатались в виде угловой анизотропии температуры Реликтового Излучения, последующие проявления уже на масштабах сотен миллионов и миллиардов лет связаны с формированием галактик, их скоплений и крупномасштабной структурой Вселенной ...

P.S. отделение гравитации от трех других взаимодействий это близкая, но немного другая история ...-

Спасибо ещё раз, Солярис! Я далек от профессиональной физики, просто меня иногда интересуют её философические аспекты. А они сильно зависят от того, что подтверждено, а что нет.

"Отделение" интересно тем, что позволяет поставить вопрос об общей "физической маме" взаимодействий.

По очереди выходили из чрева? Ага, значит, зачаты были в одно время, и отец у них общий.

А если эти четверо появились, а пятый, он же Первый, уже ждал их, то это значит, что мамы у них разные, да и с отцом никакой ясности нет...

Какие на фронтире слухи об этом ходят? )))-

Уважаемый OSAO, приношу свои извинения, Вы задавали вопрос Марату, а комментировал я :), я не Марат, еще раз извините ...

-

Не в обиду Марату скажу: мне всё равно. Марат, не Марат, или сам Солярис - если разбирается человек в вопросе, а это сразу чувствуется по манере изложения, то я буду читать. )))

Так что по существу мамы с папой?-

Когда Максвелл объединил электричество и магнетизм, еще не было известно о других взаимодействиях, а Ньютоновская гравитация казалось не имеет никакого отношения к упомянутым, но после создания ОТО, Калуца попытался (рассмотрев пятое пространственное измерение) объединить гравитацию и электромагнетизм, тогда эта попытка увы была обречена на не успех. но она заразила многих ученых (в том числе и Эйнштейна до конца жизни) на создание единой теории всех взаимодействий ... Современные представления, говорят о том что три из четырех известных нам фундаментальных взаимодействий могут быть единым при высоких энергиях. В низкоэнергетическом пределе (по мере уменьшения энергии взаимодействия) они отщепляются друг от друга и начинают проявлять себя по разному, т.е. как электромагнитное, слабое и сильное. При энергиях выше 10^25 эВ они не отличимы друг от друга и составляют единое целое. С четвертым взаимодействием - гравитационным - сложнее, в рамках ОТО это не взаимодействие - это искривленное пространство-время , поэтому с классической точки зрения принципиально не совместимо с другими взаимодействиями ... Однако квантовые подходы к этому вопросу дают надежду на объединение всех фундаментальных взаимодействий. На сегодняшний день теорией которая позволяет объединить все взаимодействия, является теория суперструн, в которой масштаб объединения соответствует планковской энергии (применительно к космологии это 10^-44 секцнды, т.е. начало Большого Взрыва). Однако здесь надо оговорится - теория суперструн еще далека от совершенства, и никто не гарантировал, что объединение всех взаимодействий должно иметь место, хотя для трех не гравитационных взаимодействий, их поведение в области высоких энергий указывающее на их объединение проверено на ускорителях до энергий около 100 ГэВ ...

:) Однако эти энергии слишком близки к Большому Взрыву и слишком далеки от галактик с отсутствием темной материи ...

-

-

-

-

Уважаемый

Solyaris

все правильно написал, я только могу добавить к его словам, что происхождение галактики NGC1052-DF2 пока не изучалось, но скорее всего она не была такой "странной" в ранней Вселенной и либо потеряла свою долю темного вещества уже в зрелом возрасте либо появилась сильно позже уже сразу без темного вещества. Все варианты ее появления описаны в тексте под рисунком 7.

-

-

Как мы сейчас понимаем, в ранней Вселенной барионное вещество (то есть обычные протоны и нейтроны) притягивались областями с повышенной гравитацией (большую часть которой создавало как раз темное вещество).И никто не сказал что это "понимание" хоть как-то близко к истине.

И MOND неверна, и темной материи нет.

-

-

А я не нашел констатации этого хорошо известного факта, которая была бы уместной. Кроме того, на месте автора я бы отметил, что MOND и другие аналогичные попытки "исправить" ньютоновский закон тяготения (например, старая работа изральского математика Арриго Финци, опубликованная еще в 1963 году) уже давно не воспринимаются всерьез абсолютным большинством астрофизиков и космологов. То, что на основе MOND удается правильно описать кривые скоростей некоторых спиральных галактик, объясняется просто случайностью.

-

Удивительно, то что такой уважаемый человек, как Вы, позволяет себе такой менторский тон по отношению к своему коллеге. Вместо того, что бы обсуждать, что уместно, а что не уместно и что нужно было дополнительно отметить в статье "на месте автора" ... напишите свою статью по этому вопросу, продемонстрируйте сравнение рис. 5 из этой статьи с теми данным, которые Вам хорошо известны ... и мы с удовольствием прочитаем Вашу статью, как и многие хорошие статьи, которые Вы пишите ...

-

-

Алексей, я не могу припомнить этих галактик без темного вещества, о которых давно известно. Возможно, вы имели в виду какие-то карликовые галактики Местной группы, но беглый поиск в интернете ничего не дает.

Насчет MOND - да, она редко используется, но если такой корифей как Питтер ван Доккум всерьез рассматривает применимость MOND к новоткрытым галактикам, то я не считаю правильным ставить свои личные впечатления от того, всерьез ее воспринимают астрофизики или не всерьез.

И описание MOND'ом кривых скоростей - не баг, а фича. Она изначально (!) была создана именно для того, чтобы правильно описать динамику галактик, не прибегая к ТМ.-

Например, где-то в четвертом квартале позапрошлого года (кажется, в конце ноября) в Nature Astronomy было сообщение об открытии еще 19 галактик, судя по всему, не содержащих темной материи. Подобная информация появлялась и раньше. Что касается MOND, то, конечно, Мильгром придумал свою модификацию закона всемирного тяготения для объяснения уже известных кривых скоростей спиральных галактик, совершенно с Вами согласен. Но привязка модели к данным наблюдений с помощью подгонки свободных параметров - вещь, как Вы знаете, не новая. Насколько я знаю, MOND сейчас не рассматривают в качестве реального конкурента ОТО, причем по многим причинам. Не удивительно, что Джеймс Пиблз в своей фундаментальной монографии по истории современной космологии Cosmology's Century уделил ей всего несколько дежурных фраз. И большое спасибо за ответ.

-

Да, вот эта статья: https://www.nature.com/articles/s41550-019-0930-9

Только дело в том, что NGC1052-DF2 и DF4 были открыты раньше (об этом в самом начале статьи говорится).

Думаю, надо тут восстановить общую хронологию:

1. Сначала Караченцев находит много-много рассеянных галактик, считается, что все они обладают сходными свойствами

2. Потом кто-то начинает изучать их свойства более внимательно и делает предварительный вывод об отсутствии ТМ. Это вызывает повышенный интерес.

3. На галактику наводят Хаббл, делают ряд снимков, несколько групп пытаются объяснить ее свойства (неверное расстояние, неучтенные звезды, неправильная скорость скоплений), но в целом зреет убеждение, что это не вымысел, такие галактики есть, ergo их надо искать дальше.

Тут начинается то, что обычно и происходит в науке -

4.1 параллельно проверяются уже известные данные (статья ван Доккума про точное расстояние до DF2 использующая новые снимки Хаббла) и

4.2 ищутся новые "дешевые" методы, позволяющие открывать такие галактики пачками (потому что открытие уже сделано, теперь чтобы сделать хорошую статью мало найти еще одну похожую галактику - надо найти их много и дать какую-то статистику). Вот это и делают китайцы (часть из них со мной в одном здании работает) - они используют архивные (!) данные, чтобы используя "послезнание", попытаться открыть подобные галактики в уже имеющихся снимках.

Они открыли 19 галактик, но при этом сам метод менее точный (всегда идет торг "точность-количество"). Они считали дисперсию газа по данным телескопа Аресибо, а он, например, может быть разогнан вспышками сверхновых. Или неверно посчитанное наклонение галактики тоже сильно влияет на финальное значение дисперсии скоростей, которое в свою очередь дает вклад ТМ в общую массу. Да и звездную массу они считали по обзору SDSS, а он подходит для изучения массы галактик как статистической величины, но полагаться только на нее при работе с такими уникальными галактиками как-то не очень надежно.-

Это обычная история. Например, в 1970-е годы подобным же образом осциллировали мнения о реальности или нереальности несветящегося вещества в галактиках. Кстати, забыл сообщить, что о галактике NGC 1052-DF2 я довольно подробно написал в книге "Астрофизика в лицах", которую обещает опубликовать издательство URSS.

-

-

-

-

-

-

-

Как фотограф скажу, что для фотообъективов и бленд внутреннее чернение, кроме хорошего поглощения света, ещё должно быть особо прочным. Никакая частичка черной краски не должна оторваться и упасть на линзу. Почему советские объективы были давали слабоконтрастное изображение? А не умели качественно чернить внутрянку...

-

Если вкратце, то на больших телескопах-рефлекторах (одна большая линза и отражающие зеркала) точность полировки линз и аллюминирования зеркал будет меньше, чем на телеобъективах Canon, поэтому тусклый точечный объект будет меньше "размываться" и его проще будет обнаружить на фоне неба.

Еще один момент - несколько одновременных снимков с каждой из камер позволяют сложить много изображений и статистически еще сильнее "вычистить фон".

Если что - я сам сейчас читаю статью ван Доккума и Абрахама, которые построили телескоп Dragonfly -- там они это описывают в деталях: https://iopscience.iop.org/article/10.1086/674875/pdf

The optics of a low surface brightness–optimized telescope should have the following characteristics: no reflective surfaces, because dust and microroughness on metallic coatings backscat- ter light into the optical path;3 an unobstructed pupil, because any central obstruction causes diffraction which moves energy into the wings of the PSF; nearly perfect antireflection coatings, so that ghosts and flaring do not strongly pollute the focal plane; and a small (fast) focal ratio, as the imaging speed for extended structures much larger than the resolution limit depends on the focal ratio, not the aperture.

Все эти преимущества есть у телеобъективов Canon :)

-

Вам правильно написали, что темное вещество взаимодействует с обычной барионной материей только гравитационно и увидеть ее мы никак не можем.

Ваш вывод об отсутствии темной материи огорчает всех астрономов, работающих последние 70 лет :(-

Я бы не огорчалась, а радовалась, что есть возможность жить именно в такой вселенной и в такой галактике, какие они есть, с тёмным веществом или без него, будь хоть как то иначе, то и строить гипотезы никому не довелось бы. Вселенная уникальна, многое в ней не раскрыто, но главный её подарок, это жизнь, которая смогла зародиться в ней, нужно пользоваться Земными благами и в своём Доме.

-

-

-

Спасибо, интересная ссылка. Там прикольно о подозрительном отношении советских философов к Большому взрыву.

-

Ну, советские философы выполняли роль жрецов при диамате как государственной религии. Поэтому они просто должны были подозрительно относится к чужим, читай - чуждым взглядам. Называлось это партийностью в науке. Хотя американцу Грехему Л.Р. диамата было жалко. В своей книжке "Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе"(есть в сети) он писал: "По универсальности и степени разработанности диалектико-материалистическое объяснение природы не имеет равных среди современных систем мысли". Ну и дальше, конечно, про его родовые недостатки, вследствие которых диамат и потерпел крах.

-

-

если у нас есть галактика без темного вещества, и также есть схожие с ней галактики, где эта вещество присутствует, то, похоже на то, что оно на самом деле существует, это не миражскорее всего это говорит лишь о том, что эти галактики находятся на разных стадиях развития и неучтенный гравитационный эффект для одних еще не проявился или уже не проявляется, а у других уже или все еще заметен.

Достаточно ли у галактического сгустка темной материи массы для самостоятельного устойчивого существования?

Насколько совпадает распределение темной материи с крупномасштабной структурой?

-

Да, это верно - определяется градиент, который не похож на градиент неучтенного барионного вещества. Из этого в том числе делается вывод о свойствах ТМ.

Пока непонятно, существуют ли гало ТМ без звезд - их просто не видно. В теории они должны проявлять себя через гравитационное линзирование, но, насколько я знаю, систематический поиск подобных событий пока не ведется (читай - невозможен).

Более чем совпадает -- крупномасштабная структура Вселенной повторяет распределение ТМ ибо именно первоначальные неоднородности ТМ вскоре после Большого Взрыва и стали зародышами отдельных галактик и скоплений.

Чуть более подробно про связь ТМ и КСВ написал Солярис:

Solyaris > OSAO | 29.08.2021 | 15:00-

Тёмное вещество можно попробовать отождествить с пузырьковой фазой (устойчивой при отрицательном давлении) жидкости. Единственное свойство, отличающее ТМ слабой плотности от ТМ "нормальной" плотности - это отклонение от квадратичного закона зависимости силы гравитационного взаимодействия в сторону понижения.

Дело, может быть(?) в том, что сила притяжения изолированных пузырьков убывает с расстоянием по кубическому закону, а для квадратичного закона требуется некоторая пороговая концентрация пузырьков. -

Все понятно. Спасибо.

Значит эти особенные галактики могут свидетельствовать о низкой плотности ТМ в окружающем пространстве. (там почти нечему уплотняться). Если набрать статистику, то можно будет установить границы облаков ТМ в Местной группе и ее окресностях.-

"Значит эти особенные галактики могут свидетельствовать о низкой плотности ТМ в окружающем пространстве. (там почти нечему уплотняться)"

Да. Вероятнее всего там низкая плотность темной материи. Учитывая то, что галактики расположены в скоплении галактик с относительно сильным внутренним гравитационным полем, темная материя вытеснена этим полем из окрестностей этих галактик. Это примерно так, как темная материя вытесняется из центра галактики, и не образует там "каспа". см. "Проблема каспа" https://ru.wikipedia.org/wiki/Проблема_каспов .Только роль центра галактики в данном случае играет "плато" галактического скопления.-

По Вашей ссыле, самая правдоподобная версия это:

"картина образования гало, предполагаемая в рамках модели холодной тёмной материи, неверна"

Ферми -жидкость, естественным образом возникающая в некоторых космологических моделях, может рещить проблему каспов.

На элементах в комментариях к статье "Модель тороидальной Вселенной ... " по слову "банда" можно найти небольшой список публикаци.

Например:

https://arxiv.org/pdf/1401.7639.pdf

Абстракт: "решение в присутствии идеальной жидкости со спиновой плотностью,"

https://www.iiste.org/Journals/index.php/MTM/article/download/30235/31057

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ СФЕРИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНОЙ ЖИДКОСТИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ТЕОРИИ ЭЙНШТЕЙНА –КАРТАНА-

Я также придерживаюсь указанной Вами наиболее правдоподобной версии.

Дополнительно, maratmusin подтвердил, что профиль распределения темной материи, полученной путем моделирования для барионного вещества, не соответствует фактическому профилю. Замена барионного вещества на электронейтральные частицы Стандартной модели с положительной массой, на мой взгляд, не улучшит ситуацию.

Наиболее радикальный подход предполагает, что темная материя + темная энергия представляет собой сущность (жидкость) которая имеет отрицательную массу.

https://yandex.ru/turbo/nplus1.ru/s/news/2018/12/05/negative-creation

https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2018/12/aa32898-18/aa32898-18.html

Предлагаемая космологическая модель с использованием такой темной энергии_материи, по утверждению Автора статьи, может предсказывать наблюдаемое распределение темной материи в галактиках из первых принципов.

В другом случае, в статье по указанной ссылке https://arxiv.org/pdf/1401.7639.pdf приведены результаты исследований влияние спинового поля в ЭК на динамику Вселенной. "Сравнивая это неравенство с условиями существования статического решения Эйнштейна (27) и (28), находим, что Вселенная Эйнштейна устойчива w> −1/3. Особенно это устойчив в присутствии обычного вещества (w) плюс спиновая жидкость с отрицательной плотностью энергии и отрицательным давлением." Следует обратить внимание, что здесь также используется жидкость с о_т_р_и_ц_а_т_е_л_ь_н_о_й плотностью энергии.-

Масса не может быть "отрицательной", если, как и Ньютон, понимать под массой количественную меру инерции.

"Жидкость с о т р и ц а т е л ь н о й плотностью энергии" - это жидкость с положительной плотностью в состоянии натяжений - при отрицательном давлении. Создать отрицательное давление в жидкости могут (только?) пузырьки и ещё (понизить): большие скорости, низкая температура.-

Эта идея восходит от предположения Эйнштейна о наличии сущности с отрицательной массой и, соответственно, с отрицательной плотностью. Сущность заполняет все пространство во вселенной. Эйнштейн объяснял такие добавки с помощью частиц с отрицательной массой — в этом подходе уравнения движения становятся симметричными, как уравнения электродинамики, а лямбда-член возникает в качестве постоянной интегрирования, которая не заключает в себе физического смысла. https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol7-trans/47

Астрофизик Джейми Фарнес (Jamie Farnes) утверждает, что ему удалось увязать идею Эйнштейна с данными наблюдений

https://arxiv.org/pdf/1712.07962.pdf https://yandex.ru/turbo/nplus1.ru/s/news/2018/12/05/negative-creation

Как пишет в заключении сам автор, «Хотя это предложение является отступническим и еретическим, [в статье] было предположено, что негативные значения этих параметров в принципе могут объяснить данные космологических наблюдений, которые всегда интерпретировались в рамках разумного предположения о положительности массы». При этом в статье приведены данные моделирования образовании галактик, которые с использованием гало из "темной материи энергии" с отрицательной массой формируются естественным образом, без какой либо специальной подгонки пространственного распределения этого гало.

"Масса не может быть "отрицательной", если, как и Ньютон, понимать под массой количественную меру инерции."

Тем не менее отрицательна масса не противоречит законам Ньютона. В данном случае мера инерции будет отрицательной. Объекты из этой сущности должны формировать пространство с отрицательной кривизной (в противоположность веществу).-

Отрицательная масса бессмысленна вообще, по законам Ньютона она не будет отталкиваться, ибо сила притяжения между объектами с отрицательной массой будет положительной, то есть они будут притягиваться друг к другу. Она не может заполнять равномерно вселенную, так как кучкуется в сгустки по законам Ньютона.

-

Две частицы с отрицательной массой будут притягивается друг к другу. Но, в связи с тем, что инертная масса у этих частиц отрицательная как и гравитационная, частицы будут ускорятся в противоположных направлениях. Т.е. облако частиц разлетится в разные стороны. См. рисунки https://yandex.ru/turbo/nplus1.ru/s/news/2018/12/05/negative

-creation -

Нет, сила положительная, значит притягивающая. Они именно будут притягиваться друг к другу, -m*-m = m*m в формуле Ньютона. Они не будут ускоряться в противоположном направлении, а как раз обязательно слипнутся (ну или если помухлевать со знаками и законом, прилипнут к обычным частицам с положительной массой).

-

-

-

-

-

irna: "Тёмное вещество можно попробовать отождествить с пузырьковой фазой (устойчивой при отрицательном давлении) жидкости."

Здесь имеется ввиду жидкость, в которой плотность энергии (которая отрицательная) в сумме с плотностью энергии-массы этой жидкости является положительной? Т.е. энергия-масса жидкости по модулю больше составляющей, которая определяется пузырьками и которая отрицательна?

-

-

-

-

-

https://www.sciencealert.com/a-galaxy-thought-to-have-way-to

(первоначально считалось, что это соотношение 1:10000, но ведь и 1:300 заметно отличается от "правила" 1:5)

Вот ещё здесь

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тёмная_галактика

говорится про объект VIRGOHI21:

Её динамика, по-видимому, несовместима с предсказаниями теории МОНДP. S.: Я сейчас нашёл информацию о том, что в Местной группе есть несколько галактик, предположительно более чем на 99% состоящих из тёмной материи (например, UMa I):

https://arxiv.org/abs/0706.0516

Здесь

https://arxiv.org/abs/2104.13961

сказано, что для UMa I расхождение с MOND на уровне 7-σ.

Темная материя

-

22.06.2022Галактики без темной материи могут рождаться при лобовом столкновении обычных галактикМарат Мусин • Новости науки

22.06.2022Галактики без темной материи могут рождаться при лобовом столкновении обычных галактикМарат Мусин • Новости науки

-

25.12.2021Вера Рубин, соткавшая темную материюАлексей Левин • Новости науки

25.12.2021Вера Рубин, соткавшая темную материюАлексей Левин • Новости науки

-

26.08.2021Подтверждено существование галактики почти без темного веществаМарат Мусин • Новости науки

26.08.2021Подтверждено существование галактики почти без темного веществаМарат Мусин • Новости науки

-

07.05.2021Темная материя, сверхмассивные черные дыры и современное состояние научной публицистикиПавел Иванов • Библиотека • «Троицкий вариант» №7(326), 2021

07.05.2021Темная материя, сверхмассивные черные дыры и современное состояние научной публицистикиПавел Иванов • Библиотека • «Троицкий вариант» №7(326), 2021

-

27.05.2019Темный карнавалАлександр Березин • Библиотека • «Популярная механика» №3, 2019

27.05.2019Темный карнавалАлександр Березин • Библиотека • «Популярная механика» №3, 2019

-

12.09.2018«Темная материя и темная энергия». Глава из книгиЯан Эйнасто, Артур Чернин • Книжный клуб • Главы

12.09.2018«Темная материя и темная энергия». Глава из книгиЯан Эйнасто, Артур Чернин • Книжный клуб • Главы

-

05.06.2018На темной стороне ВселеннойАлександр Долгов, Александр Бондарь • Библиотека • «Наука из первых рук» №5(59), 2014

05.06.2018На темной стороне ВселеннойАлександр Долгов, Александр Бондарь • Библиотека • «Наука из первых рук» №5(59), 2014

-

04.12.2017Пролить свет на тёмные фотоныГригорий Тарасевич, Алеся Кондрашова • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №7–8, 2017

04.12.2017Пролить свет на тёмные фотоныГригорий Тарасевич, Алеся Кондрашова • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №7–8, 2017

-

12.08.2017Сказка о тёмной материи тёмного космосаНик. Горькавый • Библиотека • «Наука и жизнь» №7, 2017

12.08.2017Сказка о тёмной материи тёмного космосаНик. Горькавый • Библиотека • «Наука и жизнь» №7, 2017

-

05.04.2017«...При большой температуре для Вселенной сшита шуба по ее кривой фигуре»Интервью с Александром Долговым • Библиотека • «Наука из первых рук» №5-6, 2016

05.04.2017«...При большой температуре для Вселенной сшита шуба по ее кривой фигуре»Интервью с Александром Долговым • Библиотека • «Наука из первых рук» №5-6, 2016

Последние новости

Рис. 1. Изображение галактики NGC 1052-DF2, полученное телескопом «Хаббл» после 11 часов наблюдения в двух фильтрах. Обратите внимание, что сквозь ее диск просвечивают гораздо более далекие от нас галактики. Внизу справа приведено увеличенное изображение внешней области NGC 1052-DF2, на котором видно много разрешенных в телескоп красных гигантов, а также несколько более молодых и менее крупных голубых звезд. Изображение из обсуждаемой статьи в The Astrophysical Journal Letters