De rerum natura сегодня: об открытии темной материи

Массимо Капаччиоли, Ольга Сажина, Михаил Сажин

«Природа» №11, 2016

Даже если это и неправда, все равно отлично придумано.

Джордано Бруно, «О героическом энтузиазме» (1585)

Что такое темная материя в современной науке? Космолог ответит без колебаний: «Гипотетическая составляющая вещества, которая может быть выявлена только по своим гравитационным эффектам, потому что она не поглощает, не отражает и не излучает свет, и которая по своему количеству значительно превышает обыкновенное вещество». На невероятную популярность темы указывает тот факт, что за последние 35 лет по всему миру головокружительно возросло число научных работ, в которых термин dark matter (DM) фигурирует даже в заголовке. Однако истинная природа этого нового «ингредиента» космического вещества и его свойства по-прежнему остаются загадочными, несмотря на все усилия исследователей. Под сомнением даже сам термин — хорошо ли он характеризует суть явления: скрывается ли за словами «темная материя» новая физика или это просто невидимая, «черная», частица?

Для разгадки тайны темной материи необходимо «встать на плечи гигантов», вспомнить труды великих ученых прошлого. В данном случае особенно важно понять мотивы, руководствуясь которыми, ученые, ступающие по лезвию бритвы Оккама, все-таки посчитали нужным ввести новую сущность. Другими словами, для движения вперед хорошо бы иметь перед глазами уже пройденный путь.

Постановка задачи

Пожалуй, первым намеком на существование темной материи можно считать интуитивные представления Джордано Бруно о наличии «бесчисленных и бесконечных» космических тел — объектов, ускользнувших из универсальной системы Коперника. Обычные звезды, которых не видно, просто удалены от нас, а планеты невидимы, потому что слишком слабо светятся в отраженных лучах своих светил. Однако ни большие и малые планеты, ни облака пыли, ни погасшие звезды не обнаруживают сколько-нибудь экстравагантного поведения.

В конце XVIII в. священник Джон Мичелл и независимо Пьер-Симон де Лаплас задумались о модели космического тела, состоящего из обычного вещества, но невидимого из-за своей огромной массы, способной пленить даже свет. Идея черной дыры родилась раньше положенного срока, до создания теории относительности, но уже показала странные возможности экстремальных сочетаний света и вещества.

Не менее важным событием для методологии будущих астрономических открытий и поиска невидимого вещества стало обнаружение планеты Нептун.

В марте 1781 г., делая обзор неба, Уильям Гершель случайно заметил небесное тело, которое было идентифицировано как новая неизвестная планета Солнечной системы Уран. Благодаря астрометрическим данным, собранным к тому времени астрономами, орбиту Урана можно было вычислить и теоретически (по формулам ньютоновской небесной механики, учитывая гравитационные силы всех тел, влияющих на траекторию искомой планеты). Слава Исаака Ньютона и успех его работы «Математические начала натуральной философии» вознесли закон инерции и понятие гравитационных сил на нерушимый пьедестал. Расчет положения планеты в любой момент времени по известным начальным параметрам стал считаться однозначной задачей. Однако реальный Уран вел себя немного иначе, и его «капризы» означали единственно возможное объяснение: какая-то гравитационная составляющая не учтена. Решение получил в 1845 г. французский астроном Урбен Леверье, который смог вычислить точное положение обладателя этой неучтенной гравитационной силы, «неизвестного нарушителя мира во Вселенной». Так была открыта планета Нептун. Вера во всесилие законов Ньютона и в правильность примененной методологии упрочилась, однако они все-таки подвели, когда речь зашла о Меркурии.

Гравитационные возмущения, создаваемые большими телами Солнечной системы, приводят к тому, что орбита ближайшей от светила планеты, Меркурия, смещается на 5600″ в 100 лет, ее главная ось вращается замедленно. В середине XIX в. астрономы, в том числе Леверье, вычислили, что применение законов небесной механики и учет всех известных на тот момент тел Солнечной системы позволяет объяснить эффект на 99,2% и необъясненными остаются только 43″. Величина небольшая, но достаточная для того, чтобы по аналогии с Нептуном предположить существование какого-то неизвестного возмущающего тела, находящегося между Солнцем и Меркурием. Это тело французский астроном даже поспешил назвать Вулканом. Однако здесь причина гравитационной аномалии заключалась не в наличии какого-то «темного» тела, а в том, что был достигнут предел классической физики. Блестящее объяснение именно этого наблюдательного факта с помощью новой теории гравитации послужило крепкой опорой теории Альберта Эйнштейна.

Поучительную историю мы напомнили, потому что она ярко демонстрирует достижения и неудачи двух принципиально различных подходов для объяснения аномальных движений небесных тел: поиск недостающего «темного» тела или изменение существующего физического закона. Борьба этих точек зрения сохранилась и до сих пор, в проблеме темной материи.

Предтечи

В начале XX в. еще не было ясно, являются ли «белесые туманности» внегалактическими системами или Вселенная исчерпывается Млечным Путем. Астрономы упорно продолжали регистрировать спектры от крупных спиралевидных космических структур, таких как М31 (туманность Андромеды) и М33 в Треугольнике в поисках знакового наблюдения, которое помогло бы прояснить масштабы исследуемых объектов. И не напрасно: иногда эмиссионные линии спектра оказывались наклонными, что, согласно закону Доплера, указывало на внутреннее вращение этих объектов. По характеристикам спектра можно было рассчитать примерную массу «туманности», находящейся в состоянии динамического равновесия, а также оценить расстояние до нее. Далее, сравнивая массу и наблюдаемое количество излучения (выражаемого обычно в солнечных единицах), можно было оценить абсолютную светимость такого объекта. Полученные количественные оценки лежали в очень широких диапазонах, что показывало их ненадежность (особенно это касалось определений расстояний). К примеру, «туманность» могла оказаться в пять раз менее яркой, чем гипотетический объект, равный ей по массе и состоящий исключительно из звезд типа Солнца. Ничего удивительного, если учесть, что самые распространенные звезды — небольшого размера, обладающие слабой светимостью, но большей продолжительностью жизни, чем более яркие.

Таким образом, к концу 20-х годов прошлого века, когда «белесые туманности» были переведены в разряд галактик, астрономы во главе с голландцем Якобом Каптейном были убеждены, что во Вселенной существование малосветящейся или просто невидимой материи есть исключение, а не правило. Этот вывод был сделан по аналогии с ситуацией в нашем ближайшем окружении: в Солнечной системе невидимое (т. е. ненаблюдаемое) вещество составляет примерно одну тысячную часть. Но в 1932 г. Ян Оорт, молодой ученик Каптейна, решил выбрать внутри вертикального цилиндра, содержащего Солнце, звезды одинаковых спектральных классов (и, следовательно, примерно одинаковой массы и возраста) и оценить (по средним скоростям и вертикальным расстояниям) гравитационную силу, необходимую для их связи в единую систему. Результат Оорта застал всех врасплох. Плотность вещества, требуемая для состояния устойчивого равновесия, более чем в полтора раза превышала плотность видимого вещества, количество которого было посчитано по наблюдаемым звездам (параметр, носящий название «предел Оорта»). Конечно, никто не требовал, чтобы невидимыми двойниками вещества были какие-то экзотические объекты. Ими могли быть, к примеру, тусклые звездочки, такие как белые карлики или даже еще более тусклые черные карлики. Другими словами, эти результаты хоть и оказались неожиданными, но не предполагали никакого крушения парадигмы известного на тот момент строения вещества. И, к счастью, эта модель была опровергнута несколько лет спустя в силу своей неточности — в ней было фактически проигнорировано наличие у Млечного Пути сферической составляющей в центре (так называемого балджа), что привело к сильному завышению необходимой плотности диска.

В том же году (что подтверждает эпидемический характер новых идей) швейцарец Фриц Цвикки провел наблюдение, образно говоря, взорвавшее дамбу на пути потока темной материи. Глядя на величины красного смещения галактик, измеренных Эдвином Хабблом, Цвикки обратил внимание на то, что отклонения скоростей галактик от среднего (т. е. относительно систематической радиальной скорости) для восьми объектов, принадлежащих большому скоплению галактик в созвездии Волосы Вероники, сильно различаются — более чем на 2000 км/с. Вдохновленный работой Анри Пуанкаре, Цвикки решил использовать теорему вириала в ее приложении к термодинамике, чтобы оценить дисперсию скоростей «частиц» в этом скоплении, необходимую для гравитационной устойчивости системы как целого. Используя среднюю массу галактики порядка 109 солнечных масс, из чего исходил и Хаббл, Цвикки вычислил, что для разрушения гравитационной связности хватило бы и 80 км/с — на порядок меньше дисперсии скоростей вдоль луча зрения. Из этого следовало, что, если данные по скоростям подтвердятся, необходимо признать наличие большого количества скрытой массы, дающей больший вклад, чем все светящееся вещество.

Статья Цвикки, содержащая это заключение [1], была написана по-немецки для швейцарского журнала, а потому оказалась практически проигнорирована — начиналась эпоха доминирования в научной литературе английского языка. Однако основной причиной невнимания к работе Цвикки был не языковой барьер (Хаббл, к примеру, хорошо говорил по-немецки), а скандальная репутация автора, с пренебрежением относившегося к своим коллегам. В следующей работе, также принятой прохладно, Цвикки более четко сформулировал свой результат и обсуждал его значимость для внегалактической астрономии, предлагая новые направления исследования. Основной целью ученого было сформировать методологию точных оценок «масс туманностей и скоплений туманностей». Самым значительным результатом этой работы было исследование густонаселенной популяции скопления галактик в созвездии Волосы Вероники (1000 галактик с тщательно измеренными скоростями). Прямое применение теоремы вириала дало для локальной области Вселенной слишком большое отношение массы к светимости — порядка 500 в солнечных единицах (в окрестностях Солнца оно равно примерно трем). Это верно, если расстояние до созвездия Волосы Вероники определено по закону Хаббла с параметром 560 км/с/Мпк. Современные данные показывают, что Цвикки переоценил отношение массы к светимости примерно в восемь раз (поскольку постоянная Хаббла равна 67 км/с/Мпк). Однако взаимное наложение разных ошибок привело к тому, что результат Цвикки оказался в целом правильным (рис. 1).

Новаторские идеи Цвикки не были восприняты всерьез. Кроме того, недоставало кандидатов для источников обычного барионного вещества. Сегодня известно, что яркие звезды составляют малую долю массы скопления, а большая часть барионов обнаруживается в состоянии горячей плазмы, расположенной в пространстве между скоплениями и видимой в рентгеновских лучах. Количество таких барионов тем обильнее (превышая звездную плотность до величины, в 15 раз большей), чем населеннее скопление. Во времена Цвикки еще не умели наблюдать рентгеновское излучение горячих газов и излучение в инфракрасном диапазоне от пыли, и тем более еще не пришло время даже представить, что материя может быть небарионной.

В работах Цвикки содержится много незаслуженно забытых идей. Так, например, он пишет, что теорема вириала, примененная к скоплениям галактик, обеспечивает хороший наблюдательный тест по проверке закона обратных квадратов для гравитационных сил. Поскольку скопления галактик — максимально крупные из известных нам сосредоточения вещества, изучение их динамики остается последней ступенью перед изучением динамики Вселенной в целом. Возникает вопрос, могут ли разногласия в измерениях динамических свойств скоплений быть вызваны каким-то пороком фундаментальной теории гравитации или все-таки необходимо задуматься прежде всего об особенностях состава этих скоплений. В современных теориях изменение гравитационной теории идет по двум основным направлениям — это теории MOND (Модифицированная ньютоновская динамика) и f(R)-гравитации.

Теория MOND была предложена в 1983 г. сначала просто как феноменологическая, но затем перешла в разряд самосогласованных теорий, будучи классической, а не релятивистской (хотя и не без некоторых проблем). Основная ее идея — радикальное преобразование закона инерции в тех областях, где гравитационные ускорения малы, например на периферии галактик: в условиях слабого поля гравитационная сила считается пропорциональной квадрату ускорения. Такая модификация закона тяготения дает, так сказать, эффект большей гравитационной силы, или, другими словами, симулирует наличие некой дополнительной фиктивной массы. Формально полученный результат эквивалентен наличию настоящей темной материи. Однако MOND хорошо описывает наблюдательные данные только на масштабах галактики (рис. 2), а на более крупных масштабах, таких как скопления галактик, начинаются разногласия. Альтернативой MOND (по виду гравитационных взаимодействий, но не по сути) служит теория f(R)-гравитации, относящаяся к теориям расширений гравитации. Суть всех расширений гравитации — в обобщении классического лагранжиана действия Эйнштейна — Гильберта, что позволяет рассматривать дополнительные степени свободы кривизны пространства-времени. Другими словами, к веществу как источнику гравитационного поля можно добавлять другие поля кривизны. Такого рода теории стали активно изучаться, в том числе в связи с работами по объяснению космологической инфляции f(R)-теорией Алексея Старобинского, но они по-прежнему сталкиваются с рядом серьезных проблем при сравнении с наблюдательными данными.

Рис. 2. Несоответствие между массами спиральной галактики, вычисленными двумя способами: динамически и по совокупности светящегося вещества. Различие растет с уменьшением гравитационного поля, согласно с аргументами теории MOND. По оси ординат отложено отношение динамической массы к массе, вычисленной по совокупности светящегося вещества. По оси абсцисс отмечено ускорение, согласующееся с плотностью барионного вещества. Стрелкой влево отмечена область низкой плотности. Стрелкой вправо отмечена область высокой плотности (необходимости в гипотезе темной материи там нет)

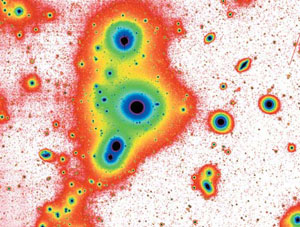

Цвикки рассматривал и вопросы, куда деваются остатки после катаклизмов взаимодействия галактик, какой вклад они могут давать в оценку вириального движения, и занялся наблюдениями лично на маленьком телескопе (диаметром 46 см и полем 1,225 10−3 кв. рад) с оптической системой Шмидта. Сегодня мы знаем, что межгалактический свет, существование которого предполагал Цвикки, действительно наблюдается и концентрируется преимущественно вокруг галактик-гигантов (рис. 3). Однако вклад в общую массу от него незначителен — другими словами, этого ингредиента явно недостаточно для объяснения полной массы Вселенной.

Рис. 3. Глубокий снимок в оптическом диапазоне (в искусственных цветах) скопления галактик в созвездии Печь на северном небе, полученный телескопом VST и камерой широкого обзора OmegaCam. Здесь впервые видно огромную протяженность гало, принадлежащего доминирующей в этом скоплении галактике NGC 1399 (галактика представлена центральной круговой областью)

Последнее из блестящих интуитивных предсказаний, сделанных Цвикки в работе 1937 г., — об использовании эффекта гравитационного линзирования для измерения масс.

Идея того, что массивное тело может отклонять лучи света, была не нова. Еще Ньютон писал в своем труде «Оптика»: «Возможно ли, что тела действуют на расстоянии на лучи света и действие этих тел искривляет траектории лучей (при прочих равных условиях) тем сильнее, чем ближе лучи проходят к этим телам?» В 1912 г. Эйнштейн попытался геометрически формализовать явление гравитационного линзирования в рамках зарождающейся общей теории относительности [2], но, допустив концептуальную ошибку, отказался от этой затеи. Он вернулся к этому вопросу в 1936 г. под давлением одного чехословацкого инженера, неопределенно отметив, что «конечно, есть надежда наблюдать это явление».

Пространство, в котором распространяются фотоны от далекого источника, не пусто: оно заполнено гравитационными полями небесных тел, таких как звезды, галактики и скопления галактик. Известно, что движущаяся в гравитационном поле пробная частица следует гиперболической траектории, если ее скорость превышает скорость убегания от источника этого поля. Для фотона, частицы, обладающей энергией, рассуждения аналогичны. Кванты света, которые распространяются по разные стороны от массивного тела, после отклонения могут снова сойтись в одной пространственной точке (рис. 4). Геометрические расчеты показывают, что для наблюдателя появляются несколько мнимых изображений истинного источника, как если бы массивное тело «работало» линзой (мощной, хотя и подверженной сильнейшей аберрации). В сущности, измеряя параметры этих гравитационно-сфокусированных изображений, путем решения обратной задачи можно восстановить массу тела-линзы, даже если эта масса невидима. В зависимости от относительных положений источника, линзы и наблюдателя, а также от массы и формы линзы различают три режима гравитационного линзирования: сильное, слабое и микролинзирование. Сильное происходит, когда линза очень массивна, а угловое расстояние между линзой и фоновым источником излучения мало, т. е. они оба лежат практически на одной оси с наблюдателем. Если линза лежит далеко вне оси, ни изображений, ни дуг источника не формируется и эффект слабого линзирования выражает себя только в том, что фоновый источник слегка искажается, становясь более узким и вытянутым. Этот эффект может стать мощным статистическим инструментом в поиске невидимых линз и их распределений при наличии большого количества хорошо определенных фоновых источников. При микролинзировании источники настолько малы или слабы, что их изображения не видны, несмотря на почти идеальное расположение на оси с наблюдателем. В результате источник света кратковременно увеличивает свою яркость, что и наблюдается.

Рис. 5. Отношение массы к светимости как функция масштаба. Различные обозначения на диаграмме соответствуют галактикам и их скоплениям разных типов

Шаг вперед в понимании очень большого отношения массы к светимости для скопления галактик в созвездии Волосы Вероники и почти того же самого для скопления Девы смог сделать молодой шведский ученый. В своей диссертации «Анналы Лундской обсерватории» (1937) Эрик Холмберг обработал большой объем данных на пластинах, собранных в Гейдельбергской обсерватории, и определил, что галактики часто встречаются парами или небольшими группами. Взяв за основу гипотезу равновесия и привлекая статистические оценки, он смог оценить отношение массы к светимости для пар галактик. Отношения получились меньше, чем для скопления Волосы Вероники, но все-таки выше, чем в окрестностях Солнца. Эти результаты стали первым указанием на то, что отношение массы к светимости зависит от масштаба исследуемой статистической выборки галактик. Современные оценки для разных классов объектов и для разных масштабов (рис. 5) показывают, что экспоненциальный рост останавливается на масштабах порядка 250 кпк (оценка при постоянной Хаббла 67 км/с/Мпк) и, начиная с этого расстояния, отношение массы к светимости примерно одинаково. Холмберг один из немногих прокомментировал результаты Цвикки, сказав, что «несоответствие выглядит реальным и важным». Чтобы попытаться сохранить отношение массы к светимости «приемлемым», шведский ученый предположил, что некоторые галактики только кажутся принадлежащими скоплениям, а на самом деле пролетают мимо на гиперболических скоростях. Мартин Шварцшильд, сын Карла Шварцшильда, пытался отыскать таких «путешественников» и исключить их при оценке средних скоростей галактик в скоплениях, но его поиски смогли объяснить только 20% от значения Цвикки, слишком мало для устранения проблемы, которую швейцарский астроном осторожно назвал пока еще не напрямую «темной материей», но просто «недостающей массой». Виктор Амбарцумян оказался более прямолинейным в своем отвращении к концепции темной материи. Ученый утверждал без обиняков, что скопления галактик представляют собой неустойчивые и быстро расширяющиеся системы, к которым вообще нельзя применять теорему о вириале. Однако его довольно быстро опровергли тем аргументом, что галактики давно разлетелись бы и Хаббл не смог бы их наблюдать. В 60-х годах интерес к теме темной материи повышался и благодаря надеждам на исследования неизвестного вещества с возможными технологическими перспективами. Открытие новых спектральных полос говорило о том, что от Вселенной следует ожидать много интересного и неожиданного в плане понимания структуры вещества. Но настоящая революция случилась в середине 70-х годов — из-за кривых вращения в линии 21 см.

Разворот

Вторая мировая война дала импульс развитию радаров, и после ее окончания их переориентировали для мирного изучения неба, в чем одними из первых были голландцы. Еще в 1944 г. Оорт поручил студенту Гендрику ван де Хюлсту оценить целесообразность наблюдений в космосе переходов в сверхтонкой структуре основного уровня нейтрального водорода, что было к тому времени изучено теоретически Гендриком Казимиром. При переходах между подуровнями, связанными со спином электрона и протона, возникает запрещенная в электродипольном приближении радиолиния с длиной волны 21 см. Ван де Хюлст оценил все неопределенности, сопровождающие исследуемый эффект: во-первых, неизвестный состав межзвездного пространства, в котором линия могла быть обнаружена в спектре и излучения, и поглощения, а во-вторых, вероятность того, что весь водород присутствовал в форме нейтральных молекул*. Он сделал вывод, что запрещенная линия незначительно, но присутствует, и этого оказалось достаточно для объяснения парадокса Оорта. Хотя лавры открытия линии 21 см принадлежат Гарвардскому университету (с разницей всего несколько недель), голландцы начали строить антенны все более мощные, конкурирующие с разработками англосаксонского мира.

Вскоре стало ясно, что спиральные галактики окружены гало из нейтрального водорода, и, привлекая механизм Доплера к монохроматическому излучению линии 21 см, удалось построить кривые вращения вне пределов, доступных оптическим инструментам. Так был получен новый метод измерения общей массы галактики, вместо экстраполяции в предположении не изменяющегося с радиусом отношения массы к светимости.

Рис. 6. Круговая скорость в модели тонкого диска (сплошная линия) и в модели сферы с поверхностной плотностью, имитирующей экспоненциальное распределение яркости, которое характерно для спиральных галактик при постоянном отношении массы к светимости (штриховая линия), как функция расстояния от центра (в единицах экспоненциальной шкалы). Эта зависимость сравнивается с законом Кеплера, при котором центральная масса сосредоточена в точке (монотонная штриховая кривая)

Понять, что мы хотим обнаружить, поможет рис. 6. Две кривые кругового вращения (необходимого для динамического равновесия галактики при отсутствии хаотичного движения) были рассчитаны для приближения сверхтонкого диска и для сферы в допущении, что поверхностная плотность вещества следует экспоненциальному поведению излучения. Другими словами, две простейшие модели воспроизводят две пограничные конфигурации, при которых отношение массы к светимости постоянно. В обоих случаях примерно на двух единицах экспоненциального масштаба вращение стабилизируется, и круговая скорость начинает спадать по закону Кеплера. Как и для планет Солнечной системы, причина заключается в том, что масса больше не растет с ростом радиуса.

Кривые вращения, полученные американской группой Мортона Робертса и голландцами, демонстрировали, однако, неожиданный выход скоростей на постоянную величину (рис. 7), что означало быстрый рост отношения массы к светимости. Появление электронно-оптических детекторов, таких как усилители изображения и CCD-матрицы, позволило даже в оптической астрономии расширить области измерения кинематических характеристик в периферийных областях многочисленных спиральных галактик. В результате постоянство круговой скорости на больших расстояниях от центра было подтверждено. И, подобно тому как в свое время цефеиды заслужили звание «маяков Вселенной» (1925), плоскостность кривых вращения ввела в астрономическое сообщество понятия «темная материя», по крайней мере для темных ореолов вокруг галактик.

Рис. 7. Кривая вращения, плоская в наблюдении линии 21 см вдоль большей оси спиральной галактики NGC 3198. Для соответствия наблюдательным данным диск, состоящий из одной барионной материи с постоянным отношением массы к светимости, должен сопровождаться гало темной материи. По оси ординат отложена круговая скорость, по оси абсцисс — расстояние от центра галактики. Кривая, спадающая для больших расстояний, — кривая вращения диска в предположении постоянного отношения массы к светимости

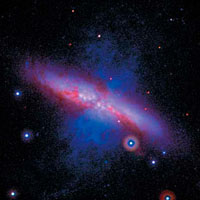

Рубикон был пройден, и новый ингредиент начали активно примерять на роль deus ex machine для многих необъяснимых явлений. Например, согласно численному моделированию Джереми Остикера и Джеймса Пиблса, наличие темного гало может объяснить, почему примерно половина известных спиральных галактик до сих пор не лишились перемычки, состоящей из ярких звезд (так называемого бара), несмотря на хрупкость дисков, представляющих собой вращающиеся динамически холодные спиральные рукава. Модель была спорной, но в свое время вызвала большой ажиотаж. Год спустя два космолога из Принстонского университета вместе с Амосом Яхилем собрали большой статистический материал для того, чтобы доказательно утверждать, что «масса спиральных галактик растет почти линейно с радиусом до масштабов порядка 1 Мпк». Ян Эйнасто с сотрудниками тем временем проанализировал галактические гало, состоящие из горячего газа, и на основании данных спутника UHURU сделал вывод о наличии «массивных галактических корон». Наконец, советский ученый Леонид Озерной предположил, что недостающая масса должна быть локализована преимущественно вне галактики, в межгалактическом пространстве.

В космологии темную материю впервые применил Яков Зельдович вместе со своими сотрудниками Андреем Дорошкевичем, Рашидом Сюняевым, Максимом Хлоповым [3–5]. Наличие у нейтрино массы покоя (предсказанное Бруно Понтекорво в 1957 г.) послужило мотивацией использовать массивное нейтрино как кандидата на роль частицы темной материи. В 1980 г. в серии трех статей под общим названием «Астрономические следствия массы покоя нейтрино» Зельдович и его сотрудники дали полный анализ влияния темной материи, состоящей из массивных нейтрино, на развитие Вселенной как целого и на ключевые процессы в ранней Вселенной — в частности, на эволюцию возмущений плотности. Хороший пример прихотливого пути научной мысли: физические эксперименты показали, что масса покоя электронного нейтрино крайне мала (правда, во Вселенной их очень много), но темная материя уже проникла в космологию и утвердилась там.

Серия работ Зельдовича важна еще и тем, что в ней с помощью темной материи впервые было дано объяснение одного из важнейших парадоксов космологии, связанного с несоответствием космологической модели и наблюдательных данных. Рассмотрим его подробно.

Возмущения плотности вещества в ранней Вселенной порождают характерные неоднородности реликтового излучения, самого «древнего» света, родившегося в эпоху разделения вещества и излучения (приходящего к нам с расстояний, соответствующих красному смещению z = 1000). Такая анизотропия реликтового излучения была открыта в 1992 г. (советским спутником «Реликт» и американским спутником COBE), а в 1980 г. был известен только ее верхний предел, который позволял вычислить верхний предел и на возмущения плотности для z = 1000. Парадокс заключался в том, что эти начальные возмущения плотности, даже максимальные по величине, не успели бы сжаться под действием собственных гравитационных сил так, чтобы к сегодняшнему моменту времени сформировать наблюдаемые структуры: галактики, скопления галактик, звезды и планеты.

Темная материя (в данном случае массивные нейтрино) решила этот парадокс, потому что начала сжиматься раньше обычной (барионной) материи. Следовательно, рост возмущений плотности, не меняя величину анизотропии, тоже начался гораздо раньше, чем при z = 1000. Таким образом, на масштабах скоплений галактик сначала произошел рост возмущений плотности темной материи, а потом эти области стали гравитационно притягивать обычное вещество, послужив тем самым зародышами крупномасштабной структуры. К моменту, когда красное смещение стало равным z = 10, что соответствует возрасту Вселенной около 0,5 млрд лет, возмущения плотности обычного вещества стали достаточно большими для процесса образования скоплений галактик, галактик и других более мелких структур.

Таким стал выход на космологическую арену темной материи. Она была призвана объяснить много загадок, в том числе процессы формирования крупномасштабной структуры, которые невозможно объяснить наличием только обычного вещества, а также зарождение первичных возмущений плотности.

Со своей стороны, космология дала существенный вклад в понимание феномена темной материи, намекая, что не все то золото, что блестит. Речь идет вот о чем. Стандартная космологическая модель содержит ряд глобальных параметров, значения которых получены с очень большой точностью благодаря космическим радиотелескопам WMAP и Planck. Одна из этих характеристик, полная плотность (сумма плотностей материи и энергии), равна критической плотности Вселенной, т. е. такой, что ее метрика евклидова (плоская). Часть вещества, состоящего из барионов и темной материи (которая, в свою очередь, может быть как барионной, так и небарионной), составляет, согласно данным WMAP и Planck, около 28% от общей плотности. Уже в 70-х годах прошлого века была создана модель синтеза легких элементов (D, 3He, 4He и Li) в рамках теории горячего Большого взрыва, и количество этих элементов оказалось порядка 3–4% от полной плотности Вселенной (по последним данным, на межгалактический газ приходится 3,6%, а на звезды — 0,4% барионного вещества). Отсюда следует, что остаток плотности вещества, около четверти, должен быть небарионным и темным. Из этих рассуждений вытекают две проблемы.

Во-первых, как характеризовать то барионное вещество, которое невидимо (около половины всех барионов) — невидимо не в силу экзотичности, а просто из-за тусклости. На жаргоне космологов такое вещество называют «мачос» (MACHOs — название космического проекта и аббревиатура от ‘массивные компактные объекты гало’; в проекте наблюдали многочисленные образцы гало нашей Галактики с помощью гравитационного микролинзирования). Считается, что мачос — это преимущественно черные дыры звездных масс, нейтронные звезды, звезды-карлики, угасающие и погасшие звезды, неизвестные планеты.

Во-вторых, и эта проблема еще сложнее, — какова природа частицы, которая могла бы быть ответственной за большую часть темной материи небарионного типа. Было предложено несколько кандидатов на роль частиц темной материи, обширная категория которых носит название «вимпы» (WIMPS — аббревиатура от англ. ‘слабо взаимодействующие массивные частицы’). Если такие частицы существуют и если они стабильны, то они естественно производятся в количестве, достаточном для объяснения темной материи. Они могут быть в форме нейтралино (массивных суперпартнеров нейтрино, существование которых находит поддержку в теории суперсимметрии элементарных частиц) или в форме частиц Калуцы — Клейна (которые обладают масштабами компактных дополнительных измерений суперструнных теорий и тоже имеют пока только теоретическое обоснование). Кроме вышеперечисленных кандидатов есть и много других, появляющихся в теории — в расширениях Стандартной модели элементарных частиц. Чтобы их найти, пытаются наблюдать столкновения частиц темной материи с частицами материи обычной.

Существуют три основных типа детекторов частиц темной материи: газообразные и твердотельные низкотемпературные детекторы и нейтринные телескопы. Общий физический принцип «ловли» частиц заключается в передаче необходимого импульса для получения некой отдачи от соответствующего детектора.

Поиск частиц темной материи — одна из самых престижных целей после открытия бозона Хиггса (ведь сегодня существуют многочисленные свидетельства того, что значительная часть вещества Вселенной находится в форме за пределами Стандартной модели физики элементарных частиц). Единственный детектор, давший пока положительный сигнал, — DAMA/LIBRA лаборатории Гран-Сассо (Италия). Долгое время этот эксперимент показывал наличие сигнала, который мог быть интерпретирован как упругое рассеяние частиц темной материи, но сечения этого процесса исключались другими экспериментами. В поиске таинственных частиц участвует и ускоритель частиц в ЦЕРНе — Большой адронный коллайдер (БАК). Последние эксперименты на нем дают надежные верхние ограничения на прямое детектирование частиц темной материи.

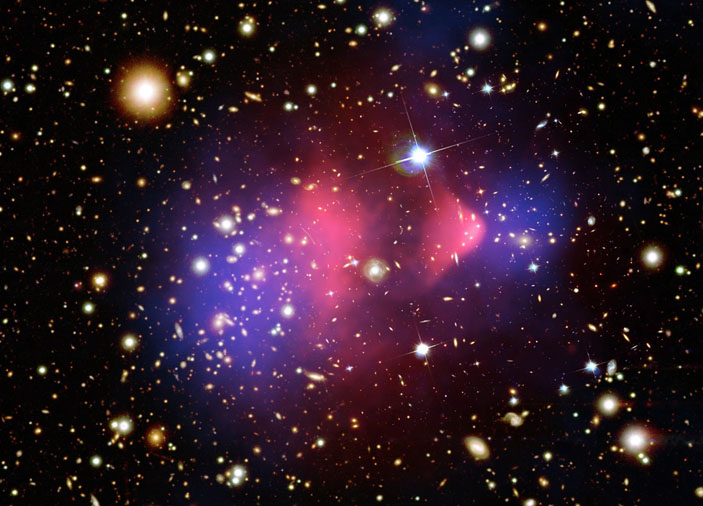

Но вернемся к астрономии. Двадцать лет назад была обнаружена область рентгеновского излучения с рекордной температурой — гигантское облако газа, зажатое между двумя удаленными скоплениями галактик. Источник быстро стал популярным как первый яркий пример ударной волны в межгалактической плазме. Ударная волна образовалась из-за гравитационных взаимодействий скоплений галактик. Меньшее из двух скоплений, находящееся в состоянии рецессии после столкновения (которое прошло без катастрофических последствий, поскольку скопления галактик представляют собой системы бесстолкновительных частиц), получило имя Пуля. Название было дано по внешней схожести с летящей пулей из старинного пистолета, с дымным шлейфом позади, вьющимся, как детективная история темной материи. Благодаря зоркому глазу космического телескопа «Хаббл» в скоплении Пули были обнаружены искаженные изображения отдельных галактик, ориентированных в соответствии с совместным гравитационным полем двух скоплений. С помощью этих изображений оказалось возможным воссоздать распределение массы в создающих их линзах. Оказалось, что в обоих скоплениях необходимая для объяснения искажений изображений галактик масса — темная, а ее распределение не совпадает с распределением обычной светящейся барионной материи (рис. 8) [6]. Этот факт, по мнению наблюдателей, послужил аргументом в пользу существования темной материи и против модифицированных законов гравитации, потому что для последних центры распределений совпадали бы. Такой вывод все еще используется в спорах с апологетами MOND.

Рис. 8. Изображение скопления Пули (в искусственных цветах), которое показывает скопление газа высокой температуры в межгалактическом пространстве (красный цвет). Синим показано распределение темной материи, которое полностью накрывает область двух скоплений, разделенных после столкновения

Кроме того, исследования этой пары скоплений галактик открыли новые возможности самодействия темной материи на сверхбольших масштабах. Дело вот в чем. Наиболее популярная версия — «холодной темной материи» (состоящей из тяжелых холодных частиц) — хорошо согласуется с наблюдательными данными на космологических масштабах. Эта модель способна объяснить образование и рост крупномасштабной структуры из первичных флуктуаций и тот факт, что с учетом изначальной неоднородности вещества во Вселенной получаются такие структуры, как галактики и скопления галактик. Однако на меньших масштабах модель холодной темной материи уже не так хороша, потому что существуют наблюдения, ее опровергающие. Например, модель утверждает, что плотность распределения вещества в центрах галактик должна иметь пик, чего не происходит, а число галактик-спутников нашего Млечного Пути должно быть гораздо больше, чем это наблюдается.

Существует лазейка несколько видоизменить модель холодной темной материи — принять модель «теплой темной материи». Однако этот путь оказывается не менее опасным: он позволяет частично устранить расхождения с наблюдениями на галактических масштабах, но требует возвращения нейтрино в качестве кандидата на темную материю. Или же надо признать, что помимо гравитационных взаимодействий темная материя имеет возможность, хотя и слабую, взаимодействовать сама с собой. Но как определить, существует ли такое самодействие? Силы, действующие на частицы в ускорителе, вычисляются при столкновениях по результирующим траекториям и количеству вещества, получающегося после удара. Для темной материи можно аналогично использовать скопления галактик. Таким образом, предметом наблюдательных поисков должно стать неидеальное совпадение распределений обычной материи и темной материи после чудовищного удара двух скоплений галактик. Возможно, этим способом удастся получить верхний предел на сечение взаимодействия темной материи с собой. В этом направлении ведутся исследования, но результаты по-прежнему противоречивы [7]. Большое внимание уделяется сопоставлению карт событий слабого линзирования с пространственной частотой распределения барионов на как можно больших участках неба (чтобы уменьшить статистические неопределенности и получить точные меры плотности материи во Вселенной).

Подводя итоги

Рис. 9. Темная материя в художественной интерпретации Сажиной. Звезды, галактики и дуги гравитационно-линзовых изображений связаны с загадочными невидимыми скоплениями темной материи, охватывающими всю Вселенную

Закончим этот небольшой обзор некоторыми вопросами и ответами. Существует ли темная материя? Скорее всего, да, существует, но не будем забывать о планете Вулкан! Насколько важен вклад темной материи в полную плотность Вселенной? Да, вклад важен, но не настолько, как это считалось два десятилетия назад, когда еще не знали о темной энергии. Из чего сделана темная материя? Пока это неизвестно. Как она распределена? Может располагаться в любом месте пространства, но предпочитает быть рядом с барионной материей (рис. 9). Может ли темная материя взаимодействовать сама с собой или быть подверженной другим типам неизвестных взаимодействий? Вполне. Итак, темная материя и не холодная, и не теплая? Кто знает! Что же надо делать? Продолжать охоту с более мощным оружием, таким как гигантские телескопы будущего: LSST (Large Synoptic Survey Telescope) и EELT ESO (European Extremely Large Telescope), а также новый оптический телескоп НАСА JWST (James Webb Space Telescope), новая космическая миссия Euclid ESP (Euclid Space Telescope), сеть наземных радиотелескопов SKA (Square Kilometer Array) с зоной сбора данных в 1 км2, новое численное моделирование космологических процессов, более совершенное, чем современный ILUSTRIS, а также большие наземные ускорители, способные искать темные частицы (эксперименты LUX (Large Underground Xenon) и БАК). А еще нужны усилия лучших астрономов, космологов и физиков всего мира. Игра трудна, но она стоит свеч.

Литература

1. Zwicky F. On the masses of nebulae and of clusters of nebulae // Astrophys. J. 1936. V. 86. P. 217–246.

2. Einstein A. Lens-like action of a star by the deviation of light in the gravitational field // Science. 1936. V. 84. P. 506–507.

3. Зельдович Я. Б., Сюняев Р. А. Астрономические следствия массы покоя нейтрино. I: Вселенная // Письма в Астрономический журнал. 1980. Т. 6. № 8. С. 451–456.

4. Дорошкевич А. Г., Зельдович Я. Б., Сюняев Р. А. и др. Астрономические следствия массы покоя нейтрино. II: Спектр возмущений плотности и флуктуации микроволнового фона // Письма в Астрономический журнал. 1980. Т. 6. № 8. С. 457–464.

5. Дорошкевич А. Г., Зельдович Я. Б., Сюняев Р. А. и др. Астрономические следствия массы покоя нейтрино. III: Нелинейная стадия развития возмущений и скрытая масса // Письма в Астрономический журнал. 1980. Т. 6. № 8. С. 465–469.

6. Clowe D., Bradac M., Gonzales A. H. et al. A direct empirical proof of the existence of dark matter // Astrophys. J. 2006. V. 648. P. L109–113.

7. Harvey D., Massey R., Kitching T. et al. The nongravitational interactions of dark matter in colliding galaxy clusters // Science. 2015. V. 347. P. 1462–1465.

* Отметим, что возможность наблюдения линии водорода 21 см (в другом научном контексте) впервые исследовал Иосиф Шкловский.

Темная материя

-

22.06.2022Галактики без темной материи могут рождаться при лобовом столкновении обычных галактикМарат Мусин • Новости науки

22.06.2022Галактики без темной материи могут рождаться при лобовом столкновении обычных галактикМарат Мусин • Новости науки -

27.05.2019Темный карнавалАлександр Березин • Библиотека • «Популярная механика» №3, 2019

27.05.2019Темный карнавалАлександр Березин • Библиотека • «Популярная механика» №3, 2019

-

10.01.2019Физика элементарных частиц в 2018 году. Часть 2Игорь Иванов • Новости науки

10.01.2019Физика элементарных частиц в 2018 году. Часть 2Игорь Иванов • Новости науки

-

11.10.2018Во славу темной материиВалерий Рубаков, Борис Штерн • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(263), 2018

11.10.2018Во славу темной материиВалерий Рубаков, Борис Штерн • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(263), 2018

-

12.09.2018«Темная материя и темная энергия». Глава из книгиЯан Эйнасто, Артур Чернин • Книжный клуб • Главы

12.09.2018«Темная материя и темная энергия». Глава из книгиЯан Эйнасто, Артур Чернин • Книжный клуб • Главы

-

08.09.2018De rerum natura сегодня: об открытии темной материиМассимо Капаччиоли, Ольга Сажина, Михаил Сажин • Библиотека • «Природа» №11, 2016

08.09.2018De rerum natura сегодня: об открытии темной материиМассимо Капаччиоли, Ольга Сажина, Михаил Сажин • Библиотека • «Природа» №11, 2016

-

05.06.2018На темной стороне ВселеннойАлександр Долгов, Александр Бондарь • Библиотека • «Наука из первых рук» №5(59), 2014

05.06.2018На темной стороне ВселеннойАлександр Долгов, Александр Бондарь • Библиотека • «Наука из первых рук» №5(59), 2014

-

04.12.2017Пролить свет на тёмные фотоныГригорий Тарасевич, Алеся Кондрашова • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №7–8, 2017

04.12.2017Пролить свет на тёмные фотоныГригорий Тарасевич, Алеся Кондрашова • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №7–8, 2017

-

12.08.2017Сказка о тёмной материи тёмного космосаНик. Горькавый • Библиотека • «Наука и жизнь» №7, 2017

12.08.2017Сказка о тёмной материи тёмного космосаНик. Горькавый • Библиотека • «Наука и жизнь» №7, 2017

-

05.04.2017«...При большой температуре для Вселенной сшита шуба по ее кривой фигуре»Интервью с Александром Долговым • Библиотека • «Наука из первых рук» №5-6, 2016

05.04.2017«...При большой температуре для Вселенной сшита шуба по ее кривой фигуре»Интервью с Александром Долговым • Библиотека • «Наука из первых рук» №5-6, 2016

Рис. 1. Отношение массы к светимости для галактик скопления Волосы Вероники как функция расстояния до центра для разных моделей плотности темной материи. Показано среднее значение, найденное Цвикки в 1937 г.