Гигантские галактики низкой яркости формируются за счет вещества своих компаньонов?

Гигантские галактики низкой поверхностной яркости — уникальные звездные системы с дисками, во много раз более протяженными, чем диск нашего Млечного Пути, были открыты более 30 лет назад. Как следует из их названия, несмотря на размеры, они являются очень тусклыми объектами, детали которых видны только на очень глубоких фотографиях. Вопрос о том, как они сформировались, до сих пор остается открытым. Недавно в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society была опубликована статья российских астрономов, представляющих Государственный астрономический институт имени П. К. Штернберга (ГАИШ МГУ) и Специальную астрофизическую обсерваторию РАН, в которой изложены результаты анализа многоволновых наблюдений гигантских галактик низкой яркости. В частности, предлагается несколько вероятных сценариев образования этих галактик, основной из которых, судя по данным наблюдений и моделированию, заключается в том, что в процессе своего формирования будущая гигантская галактика активно собирает на себя вещество с галактик-компаньонов.

Примерно полвека назад австралийский астроном Кен Фримен (Ken Freeman) исследовал спиральные и линзовидные галактики (K. C. Freeman, 1970. On the Disks of Spiral and S0 Galaxies) и пришел к выводу, что вне зависимости от их полной светимости, большинство из них обладает примерно постоянной поверхностной яркостью центральной области диска (21,65 звездных величин с квадратной секунды в фильтре В).

Ознакомившись с результатами Фримена, астроном Майк Дисней (Mike Disney) задумался о том, не может ли быть такое постоянство всего лишь результатом эффекта селекции, и что мы просто не видим менее яркие системы на фоне ночного неба. Просто представьте себе, что Земля находилась бы не на периферии диска спиральной галактики, а вблизи центра эллиптической галактики, тогда ночное небо было бы на 8–9 звездных величин ярче, чем сейчас. И все что увидели бы в таком случае оптические астрономы — это яркие ядра эллиптических галактик, а спиральные и карликовые галактики были скрыты от них, будучи «засвеченными» фоном своей галактики. В общем, Дисней указал на важность вопроса о том, насколько нам мешает фон Млечного Пути, и предсказал существование галактик с гораздо менее яркими дисками (M. J. Disney, 1976. Visibility of galaxies). И действительно, спустя примерно десять лет были открыты так называемые галактики низкой яркости (low surface brightness galaxy, LSBG), диски которых значительно уступают по яркости в сравнении с «универсальным» значением, найденным Фрименом (G. D. Bothun et al., 1987. Discovery of a Huge Low-Surface-Brightness Galaxy: A Proto-Disk Galaxy at Low Redshift?).

Впоследствии выяснилось, что класс галактик низкой яркости сам по себе неоднороден и включает галактики с довольно широкими диапазонами размеров, масс и яркостей. Отдельный интерес представляют гигантские галактики низкой яркости (giant low surface brightness galaxies, gLSBGs). Прототип этого класса галактик — галактика Malin 1 (рис. 1) — была открыта британо-австралийским астрономом и фотографом Дэвидом Малином (David Malin) в 1986 году. К настоящему времени, по мере появления глубоких фотометрических данных, было обнаружено несколько десятков таких систем, включая галактики, открытые нашей командой. На сегодняшний день принято считать, что gLSBGs являются крайне редкими объектами.

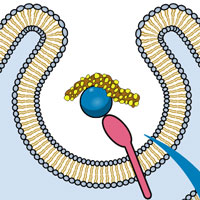

Что же представляют собой гигантские галактики низкой яркости? Представьте себе такую картину: напоминающий эллиптическую галактику яркий центр, окруженный гигантским по своим размерам очень «тусклым» диском, обладающим при этом четкими спиралями. Любопытная деталь — при недостаточной глубине фотометрических данных гигантскую галактику низкой яркости легко спутать с обычной эллиптической или линзовидной галактикой (поскольку диск будет не заметен на снимках). Это произошло, например, с галактикой UGC 1382 (рис. 2), которая считалась ничем не примечательной эллиптической галактикой до тех пор, пока международная группа астрономов под руководством Леи Хаген (Lea M. Z. Hagen) не обнаружила на ее изображении в ультрафиолете протяженные тусклые спирали (L. M. Z. Hagen et al., 2016. On the Classification of UGC 1382 as a Giant Low Surface Brightness Galaxy). Эта находка ставит вопрос: сколько еще эллиптических/линзовидных галактик — на самом деле не те системы, которыми кажутся?

Рис. 2. Слева — оптическое изображение гигантской галактики низкой яркости UGC 1382, глядя на которое можно принять ее за эллиптическую галактику. В середине — комбинация глубоких изображений UGC 1382 в оптике и ультрафиолете, где видны протяженные спирали низкой яркости. Справа — то же, что и на центральном изображении, но с нанесенной картой плотности нейтрального водорода (зеленый цвет; данные получены в результате наблюдений в радиодиапазоне на длине волны 21 см при помощи телескопа VLA), наглядно демонстрирующей, что UGC 1382 обладает еще и гигантским газовым диском. Изображение с сайта nasa.gov

Нижний предел размеров gLSBG определен довольно условно. В обсуждаемой работе он был принят за 50 кпк. Верхний предел определяется эмпирически: диски известных гигантских галактик низкой яркости имеют радиусы до 130 кпк, что в 7–10 раз превышает радиус Млечного Пути, который сам по себе далеко не карликовая галактика. Отдельная «головная боль» для астрономов — как могут формироваться столь массивные дисковые системы? В рамках современной теории формирования галактик образование галактик с массами, которыми обладают гигантские галактики низкой яркости, невозможно без большого числа слияний «галактики-прародителя» с соседними галактиками. А к чему приводят такие слияния? В большинстве случаев — к разрушению дисков. То есть, когда речь идет о столь массивных звездных системах, мы ожидаем увидеть не огромный вращающийся диск, а скорее сфероид — эллиптическую галактику. Тем не менее, гигантские галактики низкой яркости существуют — это наблюдаемый факт — и, если мы хотим хоть что-то смыслить в том, как образуются и эволюционирует галактики, мы должны понять, в том числе и, как образуются такие гигантские диски.

Было предложено несколько сценариев образования гигантских галактик низкой яркости. Их можно условно разделить на «катастрофические» (в которых структура галактик претерпевает существенные изменения) и «некатастрофические» сценарии. К первым относятся сценарии, в которых ключевую роль играют так называемые большие слияния (major galaxy merger) — то есть слияния галактик с отношением масс 1:4 и более.

Наиболее экзотичный катастрофический сценарий был предложен в статье M. Mapelli et al., 2008. Are ring galaxies the ancestors of giant low surface brightness galaxies?. Согласно ему, гигантский диск — это результат эволюции столкновительного кольца, образовавшегося в результате пролета массивной галактики сквозь диск «прародителя» gLSBG. Такой сценарий, впрочем, не подтверждается наблюдениями, поскольку большинство гигантских галактик низкой яркости находятся в изоляции и не имеют массивных соседей, которые могли бы быть остатком такого «вторжения». Кроме того, в модели с кольцом наблюдаются особые спицеобразные структуры, которых не видно на глубоких изображениях гигантских галактик низкой яркости, напротив — наблюдаются спирали, не предсказываемые моделью. В другой модели, предложенной нами, гигантский диск образуется в результате слияния бедной газом массивной галактики с массивным спутником, который, напротив, содержит много газа (A. Saburova et al., 2018. A Malin 1 ‘cousin’ with counter-rotation: internal dynamics and stellar content of the giant low surface brightness galaxy UGC 1922). Слияние происходит в плоскости диска по направлению вращения. Такая модель лучше согласуется с наблюдениями, хотя требует достаточно специфичных параметров слияния, в связи с чем ожидается, что подобные события редки. Тонкой настройки параметров требует и другая возможная модель, в которой гигантский диск образуется в результате аккреции газа, спровоцированной падением двух богатых газом спутников на галактику-«прародителя» (Z. Qirong et al., 2018. Formation of a Malin 1 analogue in IllustrisTNG by stimulated accretion).

В рамках «некатастрофических» сценариев гигантский диск может образоваться, например, в результате падения множества мелких и богатых газом спутников на сформированную ранее «обычную» спиральную галактику. Чтобы такой сценарий реализовался, — то есть чтобы можно было накопить диски с массами как у gLSBG, — таких мелких спутников должно быть очень много (порядка сотни) и все они должны находиться примерно в одной плоскости (иначе в итоге получится сфероид, а не диск), — а это выглядит нереалистично. В другом «некатастрофическом» сценарии гигантский диск образуется в результате падения газа из межгалактической среды на «типичную» спиральную галактику. В новом газовом диске происходит звездообразование, и в итоге мы наблюдаем сложную систему, состоящую из галактики высокой яркости, погруженной в гигантский диск низкой яркости. Существует и сценарий, в котором особенные свойства диска обусловлены необычными параметрами гало темной материи — высокой радиальной шкалой и низкой центральной плотностью (A. Kasparova et al., 2014. A portrait of Malin 2: a case study of a giant low surface brightness galaxy). То есть образование огромного диска с низкой плотностью диктуется не внешними факторами, а нетипично разреженным по плотности темным гало.

В недавно опубликованной в журнале MNRAS статье нашей группы, участники которой представляют ГАИШ МГУ и САО РАН, обсуждается, какие из описанных выше сценариев формирования гигантских дисков низкой яркости действительно работают, а какие имеют мало отношения к реальности. Мы работали с выборкой из семи гигантских галактик низкой яркости. В основу исследования были положены проведенные нами на российском шестиметровом телескопе БТА спектральные длиннощелевые наблюдения, фотометрические наблюдения на 2,5-метровом телескопе Кавказской горной обсерватории ГАИШ МГУ, а также на приборе BINOSPEC обсерватории MMT в Аризоне и наблюдательные данные, полученные другими авторами, в том числе наблюдения в линии нейтрального водорода на длине волны 21 см.

Рис. 3. Недавно открытая нашей командой гигантская галактика низкой яркости PGC 75143, видимая с ребра. Она находится на расстоянии 168 Мпк от нас в созвездии Сетки. Комбинация глубоких изображений, полученных в рамках обзора DECaLS DR9, в разных фильтрах. Для сравнения во врезке показано изображение галактики Андромеды в том же линейном масштабе. Коллаж предоставлен авторами обсуждаемой статьи

По итогам обработки и анализа всех этих данных мы пришли к выводу, что единого сценария, который подходил бы для объяснения свойств всех рассматриваемых гигантских галактик низкой яркости не существует. Эти системы можно разделить на две-три группы по ключевым наблюдательным характеристикам, которые объясняются только при разных путях эволюции. Нужно отметить, что такой вывод не редкость, — когда начинаешь детально изучать галактики с похожими чертами, то понимаешь, что каждая галактика в своем роде уникальна и не соответствует единому шаблону. Однако мы сошлись на том, что большинство рассмотренных гигантских дисков низкой яркости имеют внешнее происхождение. Для части галактик подходит сценарий с аккрецией газа из межгалактической среды, а для части мы не можем исключить большие слияния. Параметры гало темной материи для нескольких гигантских галактик низкой яркости тоже оказываются необычными, что свидетельствует в пользу того, что предположение о связи свойств диска с особенностями темного гало не лишено смысла.

Следующим шагом к пониманию эволюции гигантских галактик низкой яркости стало неожиданное открытие, которое сделал соавтор исследования Игорь Чилингарян. Изучая изображения высокого разрешения прототипа класса гигантских галактик низкой яркости Malin 1, полученные с помощью космического телескопа «Хаббл», Игорь обнаружил спутники, похожие на компактные эллиптические галактики (compact elliptical galaxies, сЕ). Это еще один редкий класс объектов, которые при малых размерах обладают высокой плотностью и старым богатым металлами (то есть элементами тяжелее гелия) звездным населением. В настоящее время общепринята точка зрения, что компактные эллиптические галактики — результат приливного обдирания 90–95% звездной массы массивных дисковых галактик. Анализ фотометрических и имевшихся у коллег спектральных данных с БТА, подтвердил, что это действительно спутники Malin 1, и что они действительно являются компактными эллиптическими галактиками. Такие соседи из очень редкого класса объектов позднее были обнаружены еще у нескольких гигантских галактик низкой яркости (которые сами по себе крайне редки). Это совпадение не может быть случайным: оно свидетельствует о совместной эволюции этих галактик и может послужить первым прямым наблюдаемым проявлением сценария с большим слиянием.

Однако вопрос о том, могут ли гигантские диски быть полностью образованы из вещества, оборванного с прародителей сЕ-спутников, остается открытым. В этом году наша команда подала четыре наблюдательные заявки с целью дальнейшего изучения систем, в которых соседствуют гигантские галактики низкой яркости и сЕ (на телескопы БТА, «Хаббл», Gemini и VLT), и исследование будет продолжено. Также мы проводим численное моделирование приливного обдирания богатого газом спутника массивной галактикой, и нам уже удалось воспроизвести в модели гигантский диск с компактным остатком, напоминающим сЕ.

Другое важное направление работы, которое планирует наша команда, — это оценка частоты встречаемости гигантских галактик низкой яркости. С появлением современных глубоких фотометрических обзоров неба стал возможным системный поиск этих редких галактик. В настоящее время мы работаем над значительным расширением выборки. Частота встречаемости гигантских галактик низкой яркости будет дополнительным тестом для текущих космологических моделей, поскольку они не предсказывают большого числа таких систем, так как образование гигантских дисков требует очень специфических параметров слияний.

Источник: Anna S. Saburova, Igor V. Chilingarian, Anastasia V. Kasparova, Olga K. Sil’chenko, Kirill A. Grishin, Ivan Yu. Katkov, Roman I. Uklein. Observational insights on the origin of giant low surface brightness galaxies // MNRAS. 2021.

Анна Сабурова

-

1) "комбинация глубоких изображений UGC 1382 в оптике и ультрафиолете" - а чем собственно ультрафиолет снимается? Ну не теоретически, а каким прибором? С Земли сложно, в космосе выбор не велик.

2) Также если не сложно, не по галактикам, а вообще, какая связь обзоров неба и тёмной энергии? Про тёмную энергию вспоминают постоянно, но вот коим она боком - не ясно, но обзоры и синоптические телескопы в её честь называют постоянно (или порываются назвать).-

1) Для UGC1382 данные в ультрафиолете получали на космическом телескопе Galex https://ru.wikipedia.org/wiki/GALEX

2) Большой фотометрический обзор неба, такой как Dark Energy Camera Legacy Survey нужен, для того, чтобы определить объекты для большого спектрального обзора неба, чтобы в конечном итоге получить крупномасштабную структуру Вселенной, и проследить историю расширения Вселенной, что в свою очередь напрямую связано с существованием темной энергии.

-

-

Такие галактики обычно наблюдаются в бедных группах (с небольшим числом членов). То есть в их окружении мало крупных галактик - возможно они их всех уже "поглотили":)

-

Не совсем понятен термин - "бедная группа". Я имел ввиду структурные единицы, которые больше по размерам группы галактик - т.е. скопления галактик. Или положение относительно узлов крупномасштабной структуры вселенной. Крупномасштабное гравитационное поле такие узлов и скоплений могут повлиять на темную материю вблизи галактик с низкой яркостью. Отсутствие крупных галактик поблизости также может быть следствием особенностей темной материи.

-

-

Понятно. Темная материя обычно концентрируется на границах крупномасштабных объектов. В том числе на границах крупномасштабных скоплений галактик с войдами.

Все правильно. Такое расположение рассматриваемых галактик и должно быть.-

-

Это из статьи одной из конференций Moriond по материалам Игоря Иванова. Там в статье про темную материю был нарисован график гравитационного потенциала вблизи границы с войдом. Где на границе с войдом показан "всплеск" такого потенциала, затем резкий спуск. Этот бортик похож на всплеск на графике фильтра низких частот с небольшим перерегулированием. Создается впечатление, что темная материя увеличивает резкость границ между войдом и скоплением галактик.

Пока более точную ссылку дать не могу. Но если найду, то напишу.

Собственно, гало темной материи галактики также сконцентрировано на границе галактики. А в центре галактики темной материи практически нет.

Например, вот здесь https://academic.oup.com/mnras/article/437/4/3072/997705

на рис.7 показано распределение скоростей вокруг галактики, на основе которого темной материи в центральных областях галактики с диском большой протяженности практически нет.-

Объяснение наличия на границах с войдами галактик с малой светимостью очень простое. Поскольку темная материя-энергия из областей с большим гравитационным полем вытисняется, вокруг галактики не может сформироваться большие гало. В результате диск галактик получается сильно размытым. А внутри войда темная материя - энергия создает пространство с отрицательной кривизной, в результате уменьшается величина гравитационной постоянной, что также приводит к размыванию границ галактики. Дополнительно из войдов вытесняется обычная материя, в результате там мало строительного материала для галактик. Поэтому галактики маленькие.

-

Очень поверхностно понял идею, так что скорее додумал. В центре галактик тёмной материи мало, т.к. центр маленький. Если строить графики массы, располагаемой на том или ином расстоянии от центра, то ессно в центре мало, т.к. там места нет.

-

Да, в центре мало места. Лучше бы посмотреть профиль плотности темной материи.

Выше я написал оценку с точки зрения темной материи - энергии, которая имеет отрицательную гравитационную массу (со стороны еретической гипотезы). Хоть какое-то объяснение присутствия галактик низкой яркости на краю войдов с этой точки зрения есть.

-

-

-

-

-

-

Могут ли там находиться галактики-привидения?

-

Внутри войдов тоже находятся галактики, только их там мало. В основном это галактики малой массы, насколько я знаю.

-

-

Ваши галактики тоже вначале считались мелкими элиптическими, пока не присмотрелись.

В войдах могут образоваться только сверхмассивные галактики сверхнизкой плотности (если вообще могут). Как вариант, мелкие галактики могли быть туда выброшены из больших скоплений.

По любому, низкая плотность темной материи должна как-то отразиться на их эволюции.

Обязательно надо уточнять их точное местонахождение по взрывам сверхновых. Красное смещение не особо надежный критерий для определения расстояния, тем более в особых экзотических случаях.

-

-

Последние новости

Рис. 1. Комбинация глубоких (то есть таких, на которых регистрируется свет от источников с очень низкой яркостью) изображений гигантской галактики низкой яркости Malin 1, полученных на телескопе CFHT в четырех фильтрах. Это первая известная галактика такого типа (и первая среди известных галактик низкой яркости вообще), она была открыта в 1986 году. Malin 1 находится на расстоянии примерно 1,2 млрд световых лет от нас в созвездии Волосы Вероники. Фото с сайта cfht.hawaii.edu