Гипотеза о циклической Вселенной получила наблюдательную поддержку

Не так уж часто бывает, что две конкурирующие гипотезы сосуществуют десятки лет, сменяя друг друга в борьбе за звание общепринятой. Именно такая ситуация сложилась в космологии, начиная с середины XX века. Сначала главенствовала гипотеза о том, что эволюция нашей Вселенной устроена циклически — за Большим взрывом следует стадия расширения, в ходе которой формируются звезды и галактики (а иногда где-то возникает и жизнь), сменяющаяся сжатием, вслед за которым следует коллапс — и новый цикл. К концу 1970-х годов перед этой гипотезой стоял длинный список вопросов, на которые она не могла ответить. И на смену пришла гипотеза «одноразовой» инфляции, захватившая первенство примерно на 20 лет. Но к концу XX века уже она столкнулась с многочисленными проблемами — например, с открытием ускоренного расширения Вселенной. Параллельно копились работы с косвенными аргументами в пользу циклической Вселенной. В начале 2024 года вышли еще две такие статьи. Первая посвящена открытию анизотропии в распределении фонового гамма-излучения: оно имеет дипольную структуру, но ориентировано не так, как диполь реликтового излучения. Во второй статье описано открытие чрезвычайно тусклого, но достаточно массивного спутника Млечного Пути, меняющее представления о распределении черных дыр в гало галактик. Оба результата изящно вписываются в картину мира, которую рисуют космологи в рамках гипотезы о циклической Вселенной.

Ни в одной области науки, кроме космологии, нет такого количества произвольных и заведомо ошибочных теорий, сосуществующих во времени с правильной теорией.

Я. Б. Зельдович

Введение

В начале этого года вышли сразу две важные для космологии работы. Сенсационная статья о гамма-диполе была опубликована космологом Александром Кашлинским (Alexander Kashlinsky) с соавторами 10 января 2024 года в журнале The Astrophysical Journal Letters. Это открытие было неожиданным, потому что авторы искали совсем не то и не там. Они, фактически, проверяли факт изотропности Вселенной, который мало кто осмеливается оспаривать. В современной космологической парадигме самым сильным доказательством этой изотропности является равномерность распределения реликтового микроволнового излучения по небосводу. В модели изотропной Вселенной допускается только одна глобальная неоднородность — дипольная, связанная с движением Земли сквозь это тепловое излучение. Скорость этого движения мала по сравнению со скоростью света, поэтому и величина дипольной анизотропии всего ~0,1%. Когда этот диполь вычитается из данных по реликтовому излучению, то там остаются флуктуации на микроскопическом уровне 10−5.

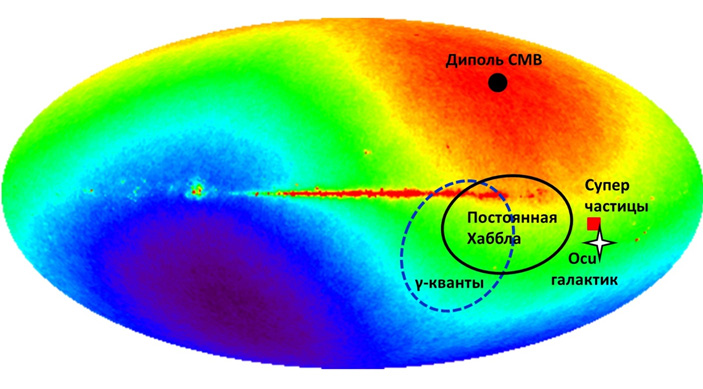

Группа, возглавляемая А. Кашлинским, решила получить диполь фонового гамма-квантового излучения в интервале энергий от 2,74 до 115 ГэВ по данным космического гамма-телескопа Fermi. Если движение Земли является единственным источником глобальной анизотропии в космосе, то направление и величина гамма-диполя должны совпадать с параметрами диполя реликтового излучения. Но анализ показал, что диполь фона гамма-квантов оказался смещен от диполя реликтового излучения настолько, что, в галактических координатах, из северного полушария он перекочевал в южное (рис. 2). Амплитуда его оказалась около 7%, что на порядок больше ожидаемой. Кашлинский и соавторы отмечают, что частицы космических лучей с энергией более 8 эксаэлектронвольт (1018 эВ, назовем их «суперчастицы») тоже имеют диполь, близкий к гамма-квантовому как по расположению, так и по амплитуде.

Рис. 2. Карта дипольной анизотропии реликтового излучения (CMB) с осью, отмеченной черным кружком (в галактических координатах; Млечный Путь заметен вдоль горизонтальной оси). Как показано в статье A. Kashlinsky et al., 2024. Probing the Dipole of the Diffuse Gamma-Ray Background, аналогичный диполь для гамма-излучения оказался сильно смещен к югу (синий эллипс), при этом аналогичную анизотропию имеют космические частицы с высокой энергией («суперчастицы»; красный квадрат). Черным эллипсом указан минимум постоянной Хаббла (K. Migkas et al., 2020. Probing cosmic isotropy with a new X-ray galaxy cluster sample through the LX−T scaling relation). Звездочкой отмечен Южный полюс Земли. Согласно Амирханяну, оси галактик избегают направления на полюса (В. Амирханян, 2009. Анизотропия пространственной ориентации радиоисточников. II: Функция распределения осей). Эти феномены «дьявольской оси» указывают на центр нашей Вселенной, расположенный, видимо, недалеко от Южного полюса. Рисунок с сайта map.gsfc.nasa.gov, с изменениями

Но это далеко не все удивительные совпадения. В районе Южного полюса постоянная Хаббла испытывает минимум, отклоняясь от среднего на ~10% (рис. 2). Кроме того, еще в 2009 году российский астроном В. Амирханян опубликовал в «Астрофизическом бюллетене» данные об анизотропии распределения осей вращения галактик, которые избегают направления на Южный полюс (В. Амирханян, 2009. Анизотропия пространственной ориентации радиоисточников. II: Функция распределения осей).

Можно смело считать последние годы временем космологической революции, которая должна сменить парадигму однородной и изотропной Вселенной на новую модель, которая объясняет космологическую глобальную анизотропию и неоднородность, которая для постоянной Хаббла достигает тех же 10% (Астрофизикам не удается снизить «хаббловское напряжение», «Элементы», 22.05.2024).

Вторая прорывная новость этого полугодия — открытие темного скопления-спутника Млечного Пути, названного Большая Медведица III/UNIONS 1 (Ursa Major III, S. Smith et al., 2024, The Discovery of the Faintest Known Milky Way Satellite Using UNIONS). Это скопление имеет типичные для шаровых звездных скоплений размер (10 световых лет) и массу (104–105 солнечных масс), но содержит всего около 60 старых звезд возрастом примерно 12 миллиардов лет с общей светимостью, соответствующей 16 солнечным массам. Это означает, что это скопление практически полностью темное — лишь благодаря нескольким звездам оно было обнаружено. Чем важно это открытие?

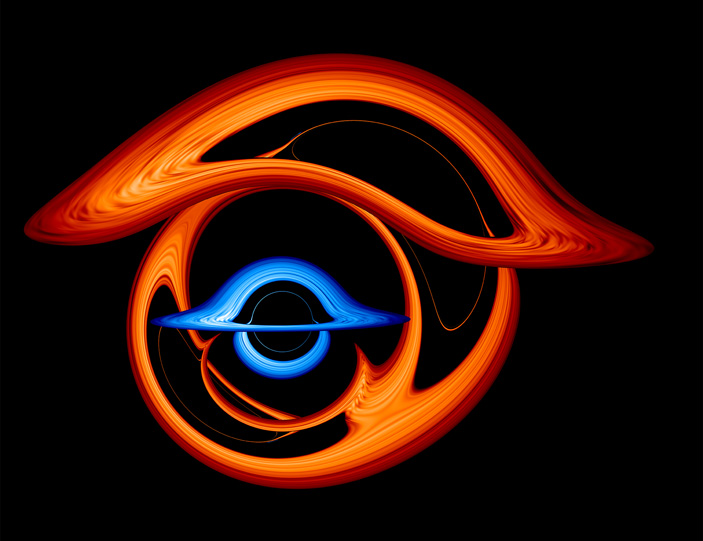

После 2016 года и открытия при помощи гравитационно-волнового детектора LIGO слияний двойных черных дыр (рис. 1, см. Гравитационные волны — открыты!, «Элементы», 11.02.2016) астрономы активно обсуждают возможность того, что темная материя может полностью состоять из черных дыр (см. ссылки в статье S. Clesse, J. Garcia-Bellido, 2017. The clustering of massive Primordial Black Holes as Dark Matter: Measuring their mass distribution with advanced LIGO).

Распространенное мнение, что малое количество событий гравитационного микролинзирования указывает на то, что число черных дыр незначительно, основано на многочисленных теоретических предположениях (например, о равномерном распределении черных дыр по небу), которые сейчас активно пересматриваются. Ведь темная материя из черных дыр должна образовывать шаровые скопления в гало Галактики, сходные по массе и возрасту с шаровыми скоплениями звезд. Эта кластеризация черных дыр уменьшает вероятность обнаружения черных дыр методом микролинзирования. Обнаружение темного скопления Большая Медведица III/UNIONS 1 является прямым подтверждением теории о том, что темная материя состоит из черных дыр. Отметим, что уточнение модели галактического гало по данным астрометрического спутника Gaia окончательно снимает вопрос об ограничениях на количество черных дыр, связанных с микролинзированием (J. Garcia-Bellido, M. Hawkins, 2024. Reanalysis of the MACHO constraints on PBH in the light of Gaia DR3 data)

На какую концепцию сменится нынешняя парадигма квантовой одноразовой Вселенной? Видимо, стоит ждать возрождения циклической космологии, но на новом уровне — с учетом темной материи из черных дыр, а также всей совокупности обнаруженных феноменов космологической неоднородности и анизотропности. О возможной модели пульсирующей Вселенной стоит поговорить детальнее, тем более что она недавно получила прямое экспериментальное подтверждение.

Классическая циклическая Вселенная

Идея циклической Вселенной обсуждается с античных времен. Две с половиной тысячи лет назад Гераклит учил: «Вселенная конечна, и мир един. Возникает он из огня и вновь исходит в огонь попеременно, оборот за оборотом, в течение всей вечности...». Первую модель пульсирующего мира, которым управляют реальные физические силы — притягивающая гравитация и отталкивающее давление, развил Иммануил Кант в 1755 году. Он писал про Вселенную: «Через всю бесконечность времен и пространств мы следим за этим фениксом природы, который лишь затем сжигает себя, чтобы вновь возродиться юным из пепла...».

В рамках общей теории относительности решение для осциллирующей Вселенной нашел в 1922 году российский математик Александр Фридман, который оценил период космологического пульса в десять миллиардов лет. Концепция периодической Вселенной успешно развивалась в XX веке и стала в 60-х–70-х годах доминирующей. Например, статья 1965 года Арно Пензиаса и Роберта Вильсона об открытии реликтового микроволнового излучения сопровождалась статьей группы теоретиков во главе с Робертом Дикке (R. Dicke et al., 1965. Cosmic black-body radiation). Эта группа была лидером в тогдашней космологии (входивший в нее Джеймс Пиблс стал в 2019 году нобелевским лауреатом, а в честь Дэвида Вилкинсона был назван космологический спутник WMAP). Группа Дикке интерпретировала открытие Пензиаса и Вильсона в рамках модели замкнутой и цикличной Вселенной: «материя, которую мы видим вокруг себя сейчас, может представлять барионы из предыдущего расширения замкнутой, постоянно колеблющейся Вселенной». В статье группы Дикке описывалась циклическая переработка тяжелых атомных ядер: «Предполагая осциллирующую космологию без сингулярностей, мы полагаем, что температура должна была быть достаточно высокой, чтобы разложить тяжелые элементы из предыдущего цикла... В этой картине необходимо предположить, что в момент максимального коллапса температура Вселенной превысит 1010 К, чтобы пепел предыдущего цикла переработался обратно в водород, необходимый для звезд в следующем цикле».

Трое российских космологов — А. Д. Долгов, Я. Б. Зельдович и М. В. Сажин — в книге «Космология ранней Вселенной» (1988) лаконично изложили историю космологии XX века так: «Раньше наибольшей популярностью пользовалась точка зрения, согласно которой наш цикл расширения явился продолжением предыдущего цикла сжатия. Существовала модель пульсирующей Вселенной. ... Некоторой модификацией модели пульсирующей Вселенной явилась модель „отскока“ от сингулярности... Сейчас, однако, наиболее привлекательной выглядит идея квантового рождения мира, или рождения из „ничего“.»

Важную роль в развитии циклической космологии сыграли Георгий Гамов, его студент Ральф Альфер и молодой ученый Роберт Герман (Robert Herman), которые в 1946–1948 годах разработали первую реалистичную схему нуклеосинтеза — образования химических элементов в ранней раскаленной Вселенной (подробно эта история описана в статье Джордж и его команда: к 70-летию горячей модели Вселенной, «Элементы», 26.01.2016).

Гамов был уверен, что ранняя Вселенная была плотной и горячей, и предсказал с соавторами микроволновое (с температурой несколько кельвинов — близкой к тепловому излучению жидкого гелия) реликтовое излучение, оставшееся после Большого взрыва и остывания Вселенной. В книге «Создание Вселенной» (The Creation of the Universe) Гамов сомневался, что существует способ остановить расширение Вселенной, поэтому обсуждал «модель отскока», которая является упрощенной версией циклической космологии: «Почему наша Вселенная была в таком сильно сжатом состоянии и почему она стала расширяться? Простейший и математически наиболее корректный ответ состоит в том, что Большое сжатие, которое имело место в ранней истории нашей Вселенной, было результатом коллапса, который случился в еще более раннюю эру и, что нынешнее расширение есть просто „упругий“ отскок, который начался, как только максимально возможная плотность была достигнута.» Гамов рисует яркую картину космологической эволюции: «В смутном догалактическом прошлом... Вселенная, из чего бы она ни была создана, была вовлечена в гигантский коллапс... Вещество Вселенной, должно быть, вышло из Большого сжатия в полностью разрушенном состоянии, образуя изначальный Улем из нейтронов, протонов и электронов... Температура по всей Вселенной была около миллиарда градусов, но плотность вещества была сопоставима с плотностью атмосферного воздуха на больших высотах».

Горячей и, возможно, осциллирующей Вселенной противостояли концепции холодных и безусловно одноразовых мирозданий, которые в 50-х и 60-х годах XX века развивали Герман Бонди, Томас Голд и Фред Хойл, а также Яков Зельдович с советскими учеными. Модель Зельдовича была в духе времени: она была похожа на взрыв термоядерной бомбы, который разогревал Вселенную из плотного холодного состояния в разреженное и горячее. В 1962 году, на конференции в Тарту (сборник трудов вышел в 1963 году), академик Зельдович, считавший теорию Гамова «наивной», утверждал: «Возвращаясь к вопросу о начальной стадии мира, необходимо признать, что представления Гамова, Альфера и Хермана о высокой температуре в этой стадии противоречат современным сведениям». Сам Зельдович предпочитал другой «единственно возможный, единственно правильный вариант» изначально холодной Вселенной: «Гипотеза, согласно которой в качестве исходного вещества для звездной стадии эволюции берется холодный чистый водород, вполне согласуется с современными астрофизическими представлениями».

Споры космологов закончились в 1965 году, с открытием реликтового излучения Арно Пензиасом и Робертом Вильсоном, полностью подтвердившем модель горячей Вселенной и «наивную» теорию Гамова — Альфера — Хермана.

В циклической космологии был найден эффективный способ превращения накопленных в звездах тяжелых элементов снова в водород с помощью фотодиссоциации (R. Dicke et al., 1965. Cosmic black-body radiation). При сжатии современной Вселенной в 10 миллиардов раз, до размера в десяток световых лет, реликтовое излучение из микроволнового становится гамма-квантовым и разрушает самые прочные ядра химических элементов до барионов, обеспечивая новый цикл образования звезд.

Но теория пульсирующей Вселенной не смогла ответить на следующие вопросы:

1) Как избежать гравитационной сингулярности при сжатии Вселенной? Ведь гравитация сильно сжатого тела превосходит все остальные физические силы.

2) Каков механизм Большого взрыва, который повторяется раз за разом?

3) Какова природа темной материи, признаки существования которой открыли Фриц Цвикки и Вера Рубин?

4) Почему Вселенная так изотропна и однородна?

5) Как совместить концепцию периодической Вселенной и второй закон термодинамики, который утверждает, что энтропия от цикла к циклу должна нарастать?

Квантовая одноразовая Вселенная

Против сильной гравитации возле сингулярности всегда можно придумать гипотетическое отталкивающее поле, которое еще сильнее. Для самого простого варианта Большого взрыва достаточно постулировать одноразовое антигравитационное поле, которое потом исчезнет и ускользнет от современных наблюдений. Именно по такому пути пошел Алан Гут, который в 1981 году опубликовал статью о квантовой инфляционной модели Вселенной, где постулировал «инфлатон» — квантовое поле, которое обеспечивает Большой взрыв и ускоренный разлет Вселенной из микроскопической точки (почти сингулярности). Вселенная перед периодом инфляции имела размер 10−54 см и возраст 10−37 секунды (согласно книге Алана Гута «Инфляционная Вселенная», 1997). За 10−35 секунды инфлатон ускоренно расширил эту крошечную Вселенную до примерно метрового размера. Увеличение в размере на 56 порядков делало Вселенную практически плоской и однородной: начальная кривизна и все неоднородности выглаживались и растягивались. После инфляционного пинка Вселенная, раздутая до размеров большой тыквы, продолжала расширяться уже по инерции.

Одноразовый «волшебный» инфлатон противоречил модели циклической Вселенной, для которой была нужна антигравитация, возникающая в момент каждого максимального сжатия Вселенной. Поэтому циклическая модель оказалась оттесненной на обочину космологии. Зато теория инфляции была активно поддержана специалистами по элементарным частицам и тружениками квантовых полей: в новой космологии можно задавать разные потенциалы гипотетического инфлатона, получая множество моделей Вселенной. Так как эти модели были одноразовыми, то о накоплении энтропии можно было не беспокоиться. Для объяснения темной материи были предложены гипотетические элементарные частицы — ВИМПы (WIMP = Weakly Interacting Massive Particles).

Публикация А. Гутом книги в 1997 году показывала, что к этому времени он рассматривал теорию инфляции как зрелую космологическую модель. Но уже в 1998 году наблюдатели, которые любят портить жизнь теоретикам, преподнесли неприятный сюрприз, открыв ускоренное расширение Вселенной.

Алан Гут признавался: «Это здорово ошеломило меня» (цитируется по книге C. Powell, God in the Equation). Причину ускорения Вселенной условно назвали «темной энергией». Академик Валерий Рубаков отмечал: «Открытие темной энергии было сделано астрономическими методами и стало для большинства физиков полной неожиданностью. Темная энергия, пожалуй, главная загадка современного естествознания».

Классическая циклическая космология снова не смогла ответить на вопрос о причинах ускоренного расширения Вселенной. Зато квантовые космологи быстро оправились — и предложили на роль «темной энергии» отрицательное давление (или самогравитацию) квантового вакуума, наполненного виртуальными частицами. Идея о том, что отрицательное давление приводит к экспоненциальному расширению ранней Вселенной, была выдвинута в 1965–66 годах в журнале ЖЭТФ А. Д. Сахаровым и Э. Б. Глинером. Глинер представил свою статью «Алгебраические свойства тензора энергии-импульса и вакуумоподобное состояние вещества» 22 января 1965 года, а Сахаров статью «Начальная стадия расширения Вселенной и возникновение неоднородностей распределения вещества» — 2 марта. Но статья Сахарова была опубликована в июле 1966 года, а статья Глинера появилась в августе: он редактировал свою работу и повторно представил ее 17 апреля 1965 года.

Глинер связал отрицательное давление с физическими свойствами вакуума и предположил, что этот эффект может привести к ненулевой космологической постоянной. Работы Глинера (несправедливо забывая о Сахарове) считаются фундаментом инфляционной космологии, однако сам Глинер к ней относился скептически: «сама идея инфляции представляется ошибочной» (Э. Глинер, 2002. Раздувающаяся Вселенная и вакуумоподобное состояние физической среды). В предисловии к этой статье Глинера редактор журнала В. Л. Гинзбург отмечает, что из-за такой позиции легендарный Глинер не нашел работу в американских университетах. Отметим, что Сахаров был убежденным сторонником циклической модели Вселенной. В статье «Послесловие к статье Я. Б. Зельдовича «Возможно ли образование Вселенной „Из ничего“?» (Природа, 1988, №4) Сахаров рассуждает о «возможности в будущем бесконечного числа пульсаций (циклов расширения и сжатия Вселенной). ... Но можно ли представить себе такую модель Вселенной, которая приводит к бесконечной последовательности пульсаций, продолжаемой и в будущее, и в прошлое. По-видимому, существует по крайней мере один вариант».

Идея, лежащая в основе гипотезы об отрицательном давлении или самопритяжении вакуума, проста: виртуальные частицы, кратковременно выныривающие из вакуума Дирака, могут притягиваться друг к другу, порождая космологическую константу. Слово «могут» выбрано неспроста — решения квантовой теории поля при разных предположениях гласят, что это взаимное притяжение может быть равно нулю. Но этот вариант квантовых космологов не устраивал, поэтому они стали теоретически рассчитывать ненулевое самопритяжение вакуума — и оно оказалось на 120 порядков больше, чем наблюдаемая космологическая постоянная. Этот расчет стал известен, как «самое плохое предсказание» в истории физики (S. Carroll, 2004. Why is the Universe Accelerating?).

Тем не менее, отрицательное давление вакуума стало, вместе с инфлатоном и ВИМПами третьим столпом теории инфляции. Проблему с лишними 120 порядками «темной энергии» (как и проблему с обоснованием инфлатона), должна была решить будущая квантовая теория гравитации, или теория струн, или еще какая-нибудь «теория всего».

Космологическая революция 2015 года

Новую космологическую революцию вызвали не теоретики, которым и так было хорошо, а наблюдатели, которые все время находят что-то новое, не влезающее в старые модели. В конце 2015 года поползли будоражащие слухи об открытии гравитационных волн на детекторе LIGO — сенсационные, но, на первый взгляд, не сулящие каких-либо потрясений основ существующей космологии. Но когда 11 февраля 2016 года было официально объявлено о деталях этого открытия, они всех поразили.

Оказалось, что уже через два дня после начала наблюдений обновленный детектор LIGO поймал гравитационную волну от слияния двух черных дыр с массой 29 и 36 масс Солнца, расположенных от нас на расстоянии 1,6 миллиарда световых лет (Гравитационные волны — открыты!, «Элементы», 11.02.2016). В результате слияния образовалась черная дыра массой 62 массы Солнца, а на генерацию гравитационных волн ушло 5% от суммарной массы сливающихся дыр. Мгновенное превращение 3 масс Солнца в гравитационное излучение показало космологическую важность гравитационных волн. Ведь слияний черных дыр во Вселенной может быть очень много, следовательно, переход значительной доли их массы в гравитационные волны должен учитываться при построении космологических моделей, как резонно отметил в 2018 году нобелевский лауреат Филип Андерсон (P. Anderson, 2018. Four Last Conjectures).

Наблюдения LIGO показали, что частота слияний черных дыр (значит — и их количество) гораздо больше, чем ожидали астрономы (S. Clesse, J. Garcia-Bellido, 2017. The clustering of massive Primordial Black Holes as Dark Matter: Measuring their mass distribution with advanced LIGO). Поэтому черные дыры стали реальными претендентами на роль темной материи, с совокупной массой большей, чем у обычной материи.

Раньше считалось, что черные дыры не могут составить темную материю, потому что, если направить телескоп сквозь темное гало нашего Млечного Пути на такие соседние галактики, как Туманность Андромеды или Магеллановы облака, то нужное количество событий гравитационного линзирования не обнаруживается. До открытия гравитационных волн микролинзирование было единственным способом обнаружения черных дыр звездных масс без аккреционного диска. А направление на Андромеду и Магеллановы облака определялось не тем, что в гало Млечного Пути в этом направлении должно быть много черных дыр, а тем, что Андромеда и Облака имеют много звезд, изображение которых и должны были искажать черные дыры. После открытий LIGO было показано, что если черные дыры небольших масс создают компактные шаровые скопления из черных дыр, то это резко уменьшает вероятность их обнаружения с помощью гравитационного линзирования — просто потому, что такого скопления в направлении на Андромеду или Магеллановы облака может и не быть (S. Clesse, J. Garcia-Bellido, 2017. The clustering of massive Primordial Black Holes as Dark Matter: Measuring their mass distribution with advanced LIGO). Как было описано выше, первое такое темное скопление уже открыто. Уточнение модели темного гало Галактики с помощью данных астрометрического спутника Gaia окончательно сняло наблюдательное ограничение на число черных дыр вокруг нашей Галактики (J. Garcia-Bellido, M. Hawkins, 2024. Reanalysis of the MACHO constraints on PBH in the light of Gaia DR3 data).

Это означает, что поставлен под сомнение один из главных столпов квантовой космологии — концепция ВИМПов (которых так и не нашли, невзирая на десятилетия активных поисков и растраченные миллиарды долларов). Если темная материя состоит не из квантовых элементарных частиц, а из классических черных дыр, то «квантовость» современной модели Вселенной значительно уменьшается. При этом, два остальных квантовых столпа — инфлатон и темная энергия — так и не получили убедительного теоретического обоснования. Теория инфляции без фундаментального обоснования оказалась феноменологической теорией, у которой много свободных параметров, чтобы подкрутить свои модели практически под любой набор наблюдений.

Характерная история случилась в 2014 году. Группа ученых, анализирующих данные антарктической обсерватории BICEP, объявила в марте об открытии следов гравитационных волн, предсказанных теорией инфляции. Этот триумф вызвал ликование сторонников теории инфляции:

«В астрофизическом сообществе это сообщение вызвало эйфорию, и она вполне оправданна. Результат BICEP2 — если он действительно подтвердится — впервые открывает возможность экспериментальной проверки свойств Вселенной в эпоху космической инфляции, отстоящую от момента Большого взрыва на ничтожную долю секунды. Теория инфляционной вселенной, остававшаяся до сих пор любопытной, захватывающей воображение, пусть правдоподобной — но все-таки гипотезой, превратилась в факт биографии нашей реальной Вселенной.»

Эксперимент BICEP2 подтверждает важнейшее предсказание теории космической инфляции, «Элементы», 22.03.2014.

«Недавние результаты, полученные на установке BICEP2 рядом с Южным Полюсом, показывают, что амплитуда гравитационных волн может оказаться очень большой, вплоть до r = 0,2, близко к тому, что предсказывают простейшие варианты хаотической инфляции. Если эти результаты подтвердятся, то это достижение будет сопоставимо по значению с открытием бозона Хиггса.»

Андрей Линде, Борис Штерн. Как за полчаса изменился мир.

«...инфляция — прекрасная теория, у которой есть большие проблемы с наблюдательным подтверждением. Важность результата BICEP (точнее, установки второго поколения BICEP2), если он окажется верен, — именно в подтверждении инфляционной модели.»

Сергей Попов, Сигнал из времен до Большого взрыва

История с BICEP имеет два интересных момента.

Во-первых, поверив в то, что открытые гравитационные волны стали железным доказательством теории инфляции, ее сторонники откровенно признали, что теория инфляции — лишь «гипотеза», которая имеет «большие проблемы с наблюдательным подтверждением».

Во-вторых, три месяца спустя, в июне 2014 года, это «открытие» гравитационных волн было опровергнуто — полученный сигнал оказался связан не с гравитационными волнами, а с распределением космической пыли (см. Новые данные обсерватории Planck закрывают чересчур оптимистичную интерпретацию результатов BICEP2, «Элементы», 24.09.2014). Примечателен факт, что «гибкая» теория инфляции легко пережила эту скандальную историю! У нее осталось достаточно вариантов, которые предсказывают практически любой уровень гравитационных волн.

Это настораживает любого трезвого ученого. Оглядываясь на критерии Поппера, применимые ко всем научным теориям, логично задаться вопросом: не является ли теория инфляции многопараметрической моделью ad hoc? Она построена для объяснения известных фактов (и успешно делает это с помощью подкручивания имеющихся свободных параметров), но не способна предсказать конкретные эффекты, которые могли бы ее фальсифицировать — или бесспорно (без споров!) ее подтвердить. Инфляционисты своей гибкостью успешно избегают фальсифицируемости своих моделей, одновременно разрушая их проверяемость — в полном соответствии с анализом Карла Поппера.

Пол Стейнхардт (профессор из Принстона, один из основателей теории инфляции), Абрахам Лёб (Abraham «Avi» Loeb, профессор, главный астроном Гарварда) и молодой доктор наук из Германии Анна Иджас (Anna Ijjas) опубликовали в январе 2017 года статью в журнале Scientific American, где поставили под сомнение саму научность теории инфляции (A. Ijjas et al., 2017. Cosmic Inflation Theory Faces Challenges). Трио этих авторов пишут: «...важнейший ингредиент, называемый инфляционной энергией, является чисто гипотетическим; у нас нет прямых доказательств его существования. Более того, за последние 35 лет выдвинуто буквально сотни предположений относительно того, какой может быть инфляционная энергия, каждое из которых порождает очень разные темпы инфляции и очень разные суммарные величины растяжения. Таким образом, очевидно, что инфляция — это не точная теория, а очень гибкая структура, охватывающая множество возможностей». Авторы задаются вопросом: может ли теория инфляции делать конкретные предсказания? «Ответ — нет. Инфляция — настолько гибкая идея, что возможен любой результат».

Эта статья инициировала знаменитую дискуссию 2017 года и вызвала ответную статью, в которой 33 автора выступили в защиту теории инфляции (см. статью Б. Штерна Столкновение космологов: тридцать три богатыря против банды трех, а также интервью О. Орловой с Алексеем Старобинским). Не вдаваясь в детали этого спора, подчеркнем, что несмотря на 40 лет развития и широкую популярность, инфляционная космология одноразовой Вселенной не смогла бесспорно доказать свое превосходство — ни в теоретическом, ни в наблюдательном аспекте — над другими моделями. Внутри инфляционной модели Вселенной есть принципиальные проблемы, которые не решаются со временем, а наоборот — все больше входят в противоречие с наблюдениями. Например, сверхчувствительность инфляционных моделей к начальным условиям. Стоит этим условиям измениться на ничтожную величину в 10−79, как Вселенная давно бы схлопнулась, или, наоборот, давно бы разлетелась в холодную бесконечную пустыню. Это заставило вводить «мультиверс» в 10500 вселенных, чтобы с помощью антропного принципа «найти» там хоть одну подходящую для нас Вселенную. Но как писал академик Я. Б. Зельдович в статье «Современная космология» (Природа, №9, 1983 год): «Другая часто упоминаемая идея — это антропоцентристский принцип, согласно которому существует много вселенных, и мы живем в той из них, которая оказалась пригодной для зарождения жизни... Но тут мы рискуем быстро перейти от науки к размахиванию руками». Автор учебника по современной космологии Петер Шнайдер выразился не менее иронично: антропный принцип можно рассматривать как «объяснение», но можно и как «капитуляцию» (P. Schneider, 2015. Extragalactic Astronomy and Cosmology. An Introduction).

Нетензорность гравитационной энергии в ОТО

Падение доверия к одноразовой инфляционной модели Вселенной вызвало рост интереса к циклической космологии, отодвинутой в сторону инфляционистами. Но каким путем двигаться дальше, чтобы решить полдюжины нерешенных проблем циклической космологии? Можно выдвинуть новые экзотические гипотезы о многомерии, бранах и загадочных полях — как сделали П. Стейнхардт и Н. Турок в своей книге «Бесконечная Вселенная: за пределами Большого взрыва» (Endless Universe: Beyond the Big Bang), опубликованной в 2007 году.

Но любая космологическая модель, которая не вводит ранее неизвестных сущностей, неизмеримо предпочтительнее теорий, использующих новые гипотетические феномены. Роджер Пенроуз (в книге Циклы времени) строит свою циклическую модель на основе ОТО, но в его модели остаются большие лакуны, которые он закрывает гипотетическими предположениями, например, о таинственном конформном преобразовании, которое превращает большую расширяющуюся Вселенную снова в маленькую.

Космология — прикладная наука, ее формулы являются решениями уравнений фундаментальной общей теории относительности. Когда ученые сталкиваются с невозможностью объяснения наблюдаемых феноменов, то перед ними встает выбор: или обвинить в этом себя и свое неумение найти правильное решение, или объявить неполноту общей теории относительности, тем самым, переложить ответственность на ее творца — Эйнштейна, который возразить уже не сможет. Как легко догадаться, второй вариант кажется предпочтительным для очень многих. Не будем искать легких путей и попробуем понять — может, мы неправильно используем ОТО для космологических приложений?

Знаменитый закон гравитации Ньютона является решением уравнения Пуассона, которое связывает гравитационный потенциал \(\varphi\) с его источником — гравитационной массой с плотностью \(\rho\): \(\Delta\varphi=4\pi G\rho\), где значок \(\Delta\) означает дифференциальный оператор Лапласа \(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\). Отметим, что в уравнении Пуассона сам потенциал никоим образом не входит в источники поля, то есть, не является источником самого себя.

Уравнения Эйнштейна являются релятивистским тензорным обобщением уравнения Пуассона. В левой части эйнштейновских уравнений появляются вторые производные от аналога потенциала — метрического тензора второго ранга, описывающего искривление четырехмерного пространства-времени, а справа фигурирует уже не скалярная плотность материи, а тензор второго ранга для энергии-импульса, например, вещества и электромагнитного поля. После вывода уравнений ОТО в 1915 году возник вопрос — нужно ли включать энергию самого гравитационного поля в число источников гравитационного поля? Ньютон ответил бы, что нет.

Но если исходить из принципа равноправия энергий, то надо включать. Для этого требуется получить тензор энергии-импульса гравитационного поля — такой же, какой получен для энергии-импульса электромагнитного поля. Но математический объект второго ранга, который Эйнштейн предложил для описания энергии и импульса гравитационного поля, оказался не тензором: Эрвин Шредингер в 1918 году показал, что такой объект (его стали называть «псевдотензором») можно превратить в ноль выбором системы координат.

Выяснилось, что вывести истинный тензор энергии-импульса гравитационного поля в принципе невозможно! Причина не в неумении физиков, а в самой ОТО, в основе которой лежит фундаментальный принцип эквивалентности, который устанавливает равенство между гравитационным полем и искривленным пространством. Это означает, что для свободно падающего наблюдателя гравитационное поле полностью исчезает, как и энергия этого поля. Этот феномен называется нелокализуемостью гравитационной энергии — и он запрещает тензорное описание энергии, как и квантование гравитационного поля, потому что число гравитонов не должно магическим образом обнуляться для падающего наблюдателя.

Проблему энергии импульса в ОТО хорошо описал В. И. Родичев в своей книге Теория тяготения в ортогональном репере (1974): «Трудности, связанные с нетензорным характером величин, описывающих энергию, импульс и момент гравитационного поля, оказались настолько серьезными и неприступными, что их постепенно начали рассматривать как проявление особых свойств гравитационного поля — универсальности, неэкранируемости, нелокализуемости и т. д.» Ученый задается вопросом: «...в чем причина появления нековариантных результатов в теории, одним из принципов которой является принцип общей ковариантности?».

Уже сто лет не прекращается дискуссия вокруг вопроса: может ли нетензорная и нелокализуемая гравитационная энергия служить источником тензорного гравитационного поля? В научном сообществе сложилось две противоположных точки зрения на этот счет:

1) Гравитационная энергия нелокальна и нетензорна, но все равно реальна и должна быть рассмотрена как источник гравполя. Нобелевский лауреат Р. Пенроуз пишет: «Энергия, а, следовательно, и масса гравитационного поля ведут себя подобно скользкому угрю, так что их невозможно „привязать“ к какому-нибудь четко определенному месту. Тем не менее, к гравитационной энергии следует относиться со всей серьезностью. Она заведомо присутствует, и ее необходимо учитывать для того, чтобы сохранить смысл понятия массы.» (Новый ум короля, 2003).

2) Гравитационное поле — это искривленное пространство, оно может воздействовать на объекты, не обладая классически определяемой энергией. Гравитационная энергия — фикция, исторически сложившееся понятие. В источники ее вставлять нельзя. Нобелевский лауреат Герард 'т Хоофт подчеркивает, что любая модификация уравнений Эйнштейна, в которой гравитационное поле является источником дополнительного поля и вносит вклад «в тензор напряжения-энергии-импульса, вопиюще ошибочна. Написание такого варианта выдает полное непонимание общей теории относительности. Энергия и импульс гравитационного поля полностью учитываются нелинейными частями исходного уравнения».

Каждую позицию поддерживает множество ученых, хотя возможно, что за первую, более психологически приемлемую, выступает большинство. Какой точки зрения придерживался сам Эйнштейн? До 1916 года он выступал за первую трактовку, а позже стал сторонником второй точки зрения. После изучения двух сотен статей и писем Эйнштейна из двух собраний его сочинений (русского четырехтомника издательства «Наука», 1965–1967 гг. и незаконченного собрания сочинений, выпускаемого Принстонским университетом), можно составить следующую примечательную таблицу его утверждений о гравитационной энергии и об источниках гравитационного поля.

Таблица. Эволюция мнения Эйнштейна о гравитационной энергии

| Годы | Сколько раз приведены уравнения для гравитационного поля | Число утверждений (и уравнений) Эйнштейна, где: | |

| гравитационная энергия входит в число источников поля вместе с энергией материи | источником гравитационного поля является только материя (или гравитационная энергия не является источником поля) | ||

| 1913 | 3 | 7 | — |

| 1914 | 5 | 10 | — |

| 1915 | 2 | 3 | — |

| 1916 | 3 | 5 | — |

| 1917 | 1 | — | 1 |

| 1918 | 1 | — | 3 |

| 1919 | 1 | — | 1 |

| 1920–1929 | 6 | — | 5 |

| 1930–1939 | 8 | — | 4 |

| 1940–1949 | 3 | — | 1 |

| 1950–1955 | 1 | — | 1 |

Мы будем называть общую теорию относительности в первоначальной трактовке «теорией 1915 года», а более позднюю версию эйнштейновской теории гравитации — «теорией 1919 года», потому что Эйнштейн сформулировал ее предельно четко к этому времени и оставался верным такой интерпретации ОТО до конца жизни. Например, в 1953 году Эйнштейн так описывает главное уравнение ОТО: «Правая часть уравнения феноменологически описывает все источники гравитационного поля. Тензор Tik представляет энергию, которая создает гравитационное поле, но сама не имеет гравитационного характера, как, например, энергия электромагнитного поля, энергия, связанная с плотностью вещества, и т. д.»

Тем не менее, Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц утверждают в своем учебнике: «Обладая определенной энергией, гравитационная волна сама является источником некоторого дополнительного гравитационного поля» («Теория поля», 1973). В учебнике «Гравитация» Ч. Мизнера, К. Торна и Д. Уилера, вышедшем в том же 1973 году, написано обратное: «...„локальная гравитационная энергия-импульс“ не весит, не искривляет пространство, не служит источником, стоящим в правой части уравнений поля Эйнштейна, не вызывает никакого относительного геодезического отклонения двух соседних мировых линий, проходящих через рассматриваемую область, и не наблюдаема».

Кто прав? Мнение автора теории должно иметь наивысший приоритет. Почему же многие не прислушались к мнению Эйнштейна? С одной стороны, как это не удивительно, но современные физики часто уверены, что они лучше понимают ОТО, чем сам Эйнштейн (причины этой убежденности не очень понятны).

С другой стороны, мнение Эйнштейна по этому поводу попросту малоизвестно из-за труднодоступности его работ. В 2024 году достаточно полное собрание научных сочинений Эйнштейна существует только на русском (опубликованное в 1960-х, оно быстро стало раритетом) и японском языках. Нигде нельзя найти хотя бы избранного собрания сочинений этого великого ученого на английском или немецком языке.

Первый том полного 25-томного собрания сочинений Эйнштейна на английском увидел свет в издательстве Принстонского университета лишь в 1987 году, спустя 70 лет после создания общей теории относительности и через 32 года после смерти ученого. К 2024 году — за 37 лет — было выпущено 17 томов, охвативших публикации Эйнштейна лишь до ноября 1930 года. Судя по темпам издания, последний том можно ожидать к середине XXI века. Это рекордный по медлительности проект, когда переиздание сочинений занимает времени больше, чем сам Эйнштейн потратил на их написание. Отметим, что работать с этими томами очень трудно: полторы сотни наиболее существенных научных работ и заметок Эйнштейна приходится буквально выуживать среди десятков тысяч документов типа частных писем. Неудивительно, что современные западные гравитационисты плохо знакомы с оригинальными статьями Эйнштейна и с его мнением по вопросу гравитационной энергии. А у российских гравитационистов книга Ландау и Лифшица окружена таким святым сиянием, что мнение Эйнштейна игнорируется на его фоне.

Спор вокруг гравитационной энергии носил до последнего времени академический характер — ведь вклад энергии гравитационных волн обычно считался пренебрежимо малым. Но все изменилось в 2015 году, после открытий, сделанных обсерваторией LIGO. Мгновенное превращение трех масс солнца в гравитационные волны показало, что вопрос об их гравитационной массе требует внимательного рассмотрения. LIGO доказал, что у черных дыр есть огромная и до сих пор остававшаяся незамеченной космологическая роль: их слияния могут изменять гравитационную массу Вселенной (оставляя неизменным баланс инертной массы и энергии).

Новая циклическая космология

Включать или не включать гравитационную энергию в число источников гравитационного поля? Этот вопрос трудно решить логическими или математическими аргументами. Фактически, это область аксиоматики ОТО, или, проще говоря, инструкций по использованию уравнений Эйнштейна. Но аксиомы — это семена, из которых вырастают огромные деревья приложений. Поэтому надо просто изучить следствия, к которым приводят разные трактовки ОТО — и мы сразу поймем, какая трактовка лучше описывает наблюдаемую реальность.

Рассмотрим такую трудную проблему теории гравитации, как сингулярности. На стадии коллапса все противодействующие силы (центробежная сила, давление электронного или нейтронного газа и т. д.) становятся малы по отношению к гравитационному притяжению, поэтому коллапсирующая система должна сжаться в точку. Но если сингулярность нельзя предотвратить с помощью негравитационных сил, остается возможность победы над гравитационным коллапсом с помощью самой гравитации, то есть с помощью таких гравитационных феноменов, которые растут при сжатии быстрее притяжения, что дает принципиальную возможность его преодоления. Такие гравитационные феномены существуют: это приливные силы и гравитационное излучение.

С точки зрения ОТО 1915 года, гравитационная масса коллапсирующей сферы не меняется, она лишь превращается из массы вещества в массу, вызванную энергией гравитационных волн. Поэтому гравитационный коллапс сферы с неизменной гравитационной массой остановить нельзя — и она должна сжаться в точечную сингулярность. Зато с точки зрения ОТО 1919 года, энергия гравитационных волн не может порождать гравитационное поле, тем самым, гравитационная масса коллапсирующей сферы будет уменьшаться по мере перехода в ходе коллапса энергии материи в псевдоэнергию гравволн. Это ключевое различие в следствиях общей теории относительности 1915 года и 1919 года.

Для решения проблемы сингулярности нужно показать, что гравитационное излучение при коллапсе быстро растет. Если взять идеальную сферу и заставить ее сжиматься, то никаких гравитационных волн, согласно теореме Биркгофа, генерироваться не будет. Но идеальный коллапсирующий шар не более реален, чем сферический конь в вакууме.

На поверхности коллапсирующей звезды сила гравитационного притяжения растет как квадрат обратного радиуса: \(r^{-2}\). Зато приливная сила зависит от радиуса сильнее — в третьей степени: \(r^{-3}\). Пусть на жидкой поверхности сжимающейся звезды распространяются незаметные волны. Приливные силы растягивают по радиусу любые объекты с ненулевой радиальной протяженностью, в том числе и волны на поверхности звезды. Поэтому при коллапсе приливные силы будут увеличивать амплитуду волн на сжимающейся звезде, пока они не вырастут в своеобразные «штормовые валы» или «цунами». Это хорошо известное явление. Ландау и Лифшиц («Теория поля», 1973) пишут: «Эффекты несферичности в сопутствующей системе отсчета отнюдь не затухают, а, напротив, должны нарастать при дальнейшем сжатии тела, и поэтому нет никаких оснований ожидать, чтобы поле под горизонтом могло определяться лишь полными массой и моментом тела».

Еще одним гравитационным эффектом, быстро растущим с коллапсом, является генерация гравитационного излучения, которая зависит от пятой степени радиуса коллапсирующей системы: \(r^{-5}\). Таким образом, гравитационные приливные силы «заботятся» о том, чтобы любая система, коллапсирующая под действием сил притяжения, была принципиально несферической. В свою очередь, генерация гравитационного излучения эффективно переводит массу коллапсирующей несферической системы в невесомые гравитационные волны до тех пор, пока притяжение не будет преодолено, и система не перестанет сжиматься.

Итак, классическая проблема сингулярности, непобедимая в классической общей теории относительности 1915 года, легко решается в теории Эйнштейна 1919 года, если включить в анализ коллапсирующей системы два хорошо известных эффекта — нарастание неоднородности системы, вызванной гравитационными (приливными) силами, и генерацию гравитационного излучения, связанного с неоднородностью коллапсирующей системы.

Изящное решение проблемы сингулярности уже заставляет сделать уверенный выбор в пользу трактовки 1919 года. При этом ее победное шествие только начинается.

Как меняется метрика пространства времени вокруг гравитирующей системы, которая уменьшает свою массу? Решение уравнений Эйнштейна для такого случая получил профессор Ягеллонского университета Марек Кутчера (Marek Kutschera), опубликовавший в сентябре 2003 года в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society статью «Монопольные гравитационные волны от релятивистских файрболов, вызывающих гамма-всплески» (M. Kutschera, 2003. Monopole gravitational waves from relativistic fireballs driving gamma-ray bursts).

Но Кутчера не исследовал полученную метрику в деталях. Это было сделано в нашей с А. Васильковым статье — в том же журнале, только в 2016 году (N. Gorkavyi, A. Vasilkov, 2016. A repulsive force in the Einstein theory). Оказалось, что если использовать метрику Кутчеры для вычисления гравитационной силы, которая сопровождает коллапс Вселенной, то в формулу ньютоновской гравитации, которая раньше описывала только притяжение, добавляется новое релятивистское слагаемое (эта формула из ньютоновских соображений была получена мной в 2003 году — см. N. Gorkavyi, 2003. Origin and Acceleration of the Universe without Singularities and Dark Energy):

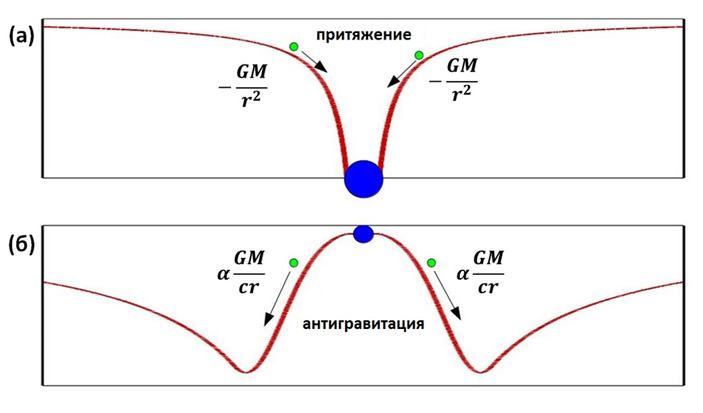

\[F\approx-\frac{GM}{r^2}+\frac\alpha c\cdot\frac{GM}{r}.\]Здесь для удобства принято предположение, что гравитационная масса системы меняется со временем согласно экспоненциальной функции \(e^{-\alpha(t-\frac r c)}\), тогда параметр \(\alpha\) может описывать скорость, как уменьшения (\(\alpha>0\)), так и увеличения (\(\alpha<0\)) гравитационной массы. Как принято в случаях запаздывающего потенциала, функция учитывает и задержку во времени, с которым удаленные наблюдатели получают информацию об изменении массы. Те наблюдатели, которые расположены на радиусах далее \(ct\), вообще еще не знают о переменности массы. Параметр \(\alpha\) — это не новая фундаментальная константа, а просто феноменологический параметр в заданной функции изменения гравитационной массы. Для каждой реальной системы будет своя функция со своими параметрами. Отметим, что новый член в ньютоновской формуле медленнее падает с расстоянием, чем классическое притяжение.

Случай положительной \(\alpha\) описывает появление волны антигравитационного потенциала (рис. 3), которая и является причиной Большого взрыва.

Рис. 3. (а) — гравитационное притяжение наглядно иллюстрируется движением легких шариков, которые катятся вниз по стенкам потенциальной ямы. (б) — когда гравитационная масса центрального тела падает, то потенциал (красная линия) возле него уменьшается. Так как сигнал об этом уменьшении распространяется со скоростью света, то удаленные наблюдатели будут получать информацию о новом уровне потенциала с запаздыванием, что означает формирование антигравитационного потенциала, следуя которому легкие шарики начинают двигаться от центрального тела. Так как шарики всегда следуют градиенту потенциала (катятся вниз под горку), то им все равно, куда направлен этот градиент. В этом смысле физика гравитационного притяжения и отталкивания совершенно одинаковая — вопрос о существовании антигравитации упирается только в способ создания потенциала с нужным наклоном. Самые удаленные наблюдатели вообще еще не получили информации о падении потенциала, поэтому для них воронка потенциала остается постоянной. Но волна антигравитации со скоростью света движется к ним, одновременно ослабевая.

Можно показать, что антигравитация при сжатии Вселенной преодолевает притяжение задолго до сингулярности, останавливая коллапс Вселенной на ее размере в десяток световых лет. Мощная антигравитация делает Большой взрыв неизбежным: как нельзя удержать вещество от падения в черную дыру, так нельзя остановить и разлет вещества под действием отталкивающей гравитации тогда, когда это вещество окажется вблизи центра черной дыры.

Вариант отрицательной \(\alpha\) описывает гипергравитацию, которая усиливает притяжение на больших расстояниях. Как было показано в нашей с А. Васильковым статье 2018 года (N. Gorkavyi, A. Vasilkov, 2018. A modified Friedmann equation for a system with varying gravitational mass), именно гипергравитация, вызванная поглощением гравитационного излучения черными дырами, отвечает за ненулевую космологическую постоянную, которую можно интерпретировать как ускоренное растяжение поля галактик (или локальной части Вселенной) вокруг нас. Тем самым, необходимость введения «темной энергии» исчезает.

Из новой теории неизбежно следует, что наша Вселенная является осциллирующей системой, размещенной внутри черной дыры с размером порядка триллиона световых лет. Основной пружиной ее пульсаций с периодом около ста миллиардов лет являются взаимопревращения черных дыр и гравитационных волн. Как я расскажу ниже, быстрое массовое слияние черных дыр, вызывающее антигравитационный потенциал при сжатии Вселенной, имеет наблюдательное подтверждение, благодаря открытию реликтовых гравитационных волн. Обратный процесс — медленное поглощение гравитационных волн крупными черными дырами (дыры едят все, что на них падает) — тоже имеет наблюдательное подтверждение: именно этот процесс порождает ненулевую космологическую постоянную (N. Gorkavyi, A. Vasilkov, 2018. A modified Friedmann equation for a system with varying gravitational mass).

Этот колоссальный космологический маятник невозможно остановить: черные дыры при мировом коллапсе сбрасывают часть своей массы в гравитационное излучение, вызывая расширение Вселенной. Но при этом на месте коллапса, в центре сжимавшейся Вселенной, неизбежно образуется самая большая черная дыра размером порядка светового года. Она постепенно растет, поглощая суп из барионов и гравитационных волн, переходя потом на галактики и их скопления. Сейчас ее размер можно оценить примерно в миллиард световых лет. Именно эта Большая Черная Дыра несет в себе основную энтропию нашего мира, которая стремительно растет с увеличением массы этой дыры. Рано или поздно эта дыра догонит нашу галактику и тоже ее проглотит — и это будет началом новой эры в истории Млечного Пути, потому что он попадет в сжимающуюся Вселенную с низкой энтропией — ведь внутри черной дыры ее энтропия ненаблюдаема. Это открывает большие возможности для самоорганизации — и именно этот момент логично считать началом нового космологического цикла. Мы в этой картине не сделали ни одного произвольного предположения — вся динамика Вселенной диктуется жесткими законами физики черных дыр и ОТО.

Идеи о том, что наша Вселенная находится внутри огромной черной дыры, высказывались не раз, начиная с 70-х годов прошлого века. Сейчас это можно считать обязательным следствием циклической космологии — и уже получены наблюдательные свидетельства небольшой глобальной кривизны Вселенной: анализ, учитывающий кривизну пространства, показал, что данные спутника WMAP, а также спутника «Планк» с вероятностью >99% указывают на положительную кривизну Вселенной, что допускает ее замкнутость. Это противоречит предсказанию теории инфляции о нулевой кривизне, что вызвало даже дискуссию о кризисе в космологии (подробнее см. новость Какова на самом деле кривизна Вселенной и есть ли кризис в космологии?, «Элементы», 14.02.2020).

Кроме всего прочего, это означает, что у Вселенной, как и у любой черной дыры, есть центр. Он расположен недалеко от Южного полюса — именно туда указывает «ось зла» — как эмоционально называют космологи направление, возле которого группируются различные анизотропные космологические феномены (рис. 2). Например, в последние годы появились убедительные наблюдательные свидетельства в пользу небольшой ~10% анизотропии и неоднородности постоянной Хаббла — основного параметра космологических теорий. Как показали мы с А. Васильковым (N. Gorkavyi, A. Vasilkov, 2018. A modified Friedmann equation for a system with varying gravitational mass), уравнения Фридмана, полученные для циклической Вселенной с переменной гравитационной массой, действительно содержат дополнительные члены, описывающие небольшую анизотропию и неоднородность нашего мира.

Рассмотрим динамику популяции черных дыр детальнее. Квантовое испарение несущественно для дыр звездных масс, следовательно, черные дыры являются неразрушимыми объектами, способными уцелеть при максимальном сжатии Вселенной — только если они не сольются друг с другом, что сохраняет неразрушаемость черных дыр как популяции. Отметим, что излучение Хокинга пренебрежимо мало даже для черных дыр звездных масс, не говоря уж о сверхмассивных дырах.

В вышедшей в 2021 году статье Черные дыры и нейтронные звезды в осциллирующей Вселенной мы с С. Тюльбашевым рассмотрели модель накопления черных дыр в циклической Вселенной и показали, что всю наблюдаемую популяцию черных дыр, благодаря их компактности, можно разместить в сфере с диаметром около светового года. Самый большой вклад в суммарный объем вносят достаточно малочисленные сверхмассивные дыры. Хотя и для таких дыр есть место в сжатой Вселенной, но именно эти дыры вызывают массовое слияние дыр, при котором они активно поглощают более мелких соседей. Мы рассчитали несколько моделей эволюции популяции черных дыр в циклической Вселенной. Эти модели построены на учете всего двух физических эффектов, усредненных по циклу: рост радиуса черных дыр при поглощении окружающей среды и уменьшения численности дыр при взаимном слиянии. Оказалось, что такая модель, управляемая всего двумя параметрами, приводит к наблюдаемому распределению дыр, которые отвечают, как за темную материю, так и за образование галактик и шаровых скоплений. В такой модели единственным реальным способом создания черных дыр является астрофизическая эволюция звезд. Таких дыр в каждый космологический цикл образуется в сотни раз меньше, чем нужно для объяснения темной материи. Но эти дыры успешно проходят через сжатое состояние Вселенной и накапливаются из цикла в цикл. Примерно тысячу циклов нужно, чтобы накопилось наблюдаемое количество темной материи, а также сверхмассивных дыр, после чего распределение дыр становится стационарным.

Это решает проблему наличия в ранней Вселенной сверхмассивных дыр и зрелых спиральных галактик, которая возникла в ходе наблюдений телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST). Появилось множество теорий о сверхбыстром образовании сверхмассивных дыр. На самом деле, они не образуются после Большого взрыва в пожарном порядке, а просто попадают в наш цикл из предыдущего цикла. Смелую гипотезу о том, что черные дыры могут попадать к нам из предыдущего цикла Вселенной, выдвинули в 2011 году Бернард Карр и Алан Коли (B. Carr, A. Coley 2011. Persistence of black holes through a cosmological bounce). Численный расчет, проведенный мной и С. Тюльбашевым в 2021 году лишь подтвердил жизнеспособность этой идеи в условиях циклической Вселенной.

В качестве следствия развитой модели эволюции черных дыр, в нашей статье было сделано заключение: «В момент максимального сжатия Вселенной происходит массовое слияние черных дыр, которое порождает мощную вспышку реликтового гравитационного излучения...». На этом предсказании реликтовых гравитационных волн нужно остановиться подробнее.

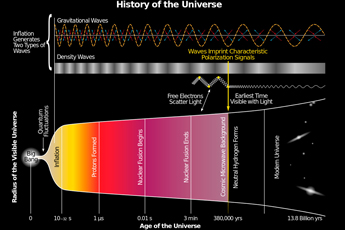

Гравитационное излучение двойной системы черных дыр имеет частоту их вращения вокруг центра инерции системы. Максимум частоты вращения достигается, когда расстояние между дырами становится близко к размеру черных дыр. Нами был сделан вывод, что самую массивную часть популяции черных дыр составляют дыры в несколько масс Солнца. Нетрудно показать, что, при слиянии таких дыр возникает гравитационное излучение с частотой около сотни герц. Именно такое излучение при современном слиянии пар черных дыр регистрируется детектором LIGO. Естественно, при сжатии Вселенной темп таких слияний был неизмеримо выше, и мощность излучения в момент максимального коллапса была очень высока (при сохранении тех же частот гравитационных волн).

Любое излучение, возникшее на ранних стадиях Вселенной, испытывает красное смещение, то есть увеличение длины волны в \(z\) раз. Это увеличение примерно равно отношению современного диаметра нашего мира к размеру Вселенной при Большом сжатии. Целый ряд фактов указывает на то, что минимальный размер Вселенной составляет несколько световых лет, что соответствует \(z\sim10^{10}\). Именно в этот момент количество слияний черных дыр было максимальным, что порождает мощную вспышку гравитационного излучения. Следовательно, длина волны этого реликтового излучения должны испытать красное смещение на 10 порядков, поэтому волны с частотой 100 герц, возникшие при Большом сжатии, должны превратиться в волны с современной частотой \(10^{-8}\) Гц (рис. 4).

Рис. 4. Эволюция реликтовых электромагнитных волн (a) и реликтового гравитационного излучения (b) во Вселенной при Большом сжатии и Большом взрыве. При сжатии тяжелые ядра распадаются на барионы, а также образуется самая Большая Черная Дыра. Рисунок из статьи N. Gorkavyi et al., 2018. A Possible Solution for the Cosmological Constant Problem, с изменениями

Наблюдательные подтверждения предсказания теории осциллирующей Вселенной

Если обсерватория LIGO ловит достаточно высокочастотные волны с помощью лазерной интерферометрии, то консорциум NANOGrav регистрирует низкочастотные гравитационные волны, используя совсем другой метод. Российский астрофизик М. В. Сажин предложил в 1978 году метод регистрации низкочастотных гравитационных волн с помощью наблюдения миллисекундных пульсаров и анализа смещений их частот. Этот метод принес блестящие плоды: с его помощью североамериканскими (NANOGrav) и австралийским (PPTA) радиотелескопами были обнаружены наногерцовые гравитационные волны. Их период составляет несколько лет. Окончательное доказательство того, что наблюдаемые колебания частоты пульсаров вызваны гравитационными волнами, было получено в 2023 году (Зарегистрированы низкочастотные гравитационные волны, «Элементы», 07.07.2023). В мае 2024 года вышла статья европейских и индийских радиоастрономов, которые подтвердили открытие гравитационных волн наногерцового диапазона.

Это важнейшее открытие последнего десятилетия, потому что наногерцовые реликтовые гравитационные волны являются аналогами реликтового микроволнового излучения. Как открытие фонового теплового излучения в 1965 году стало доказательством горячей Вселенной и Большого взрыва, так и обнаружение наногерцовых гравитационных волн прямо свидетельствует в пользу модели циклической Вселенной, в которой черные дыры играют ключевую роль.

Отмечу, что наша с С. Тюльбашевым статья 2021 года, где был предсказан «высокий уровень реликтового гравитационного излучения, порождаемого в момент максимальных сжатий Вселенной и массовых слияний черных дыр», была отправлена летом 2019 года в Астрономический журнал, но была категорично отвергнута рецензентами. 6 мая 2020 года она была послана в Астрофизический бюллетень и, после длительных дискуссий, была принята к печати 3 марта 2021 года. Я отмечаю эти даты, чтобы сопоставить их с предварительными публикациями консорциума NANOGrav осенью-зимой 2020 года, где было описано открытие наногерцовых гравитационных волн на основе радионаблюдений пульсаров. Официально статья NANOGrav была опубликована 24 декабря 2020 года (Z. Arzoumanian et al., 2020. The NANOGrav 12.5 yr Data Set: Search for an Isotropic Stochastic Gravitational-wave Background).

Я в 2022 году на основе модели Горькавого — Тюльбашева получил спектр наногерцовых гравитационных волн, из которого можно сделать дополнительные конкретные предсказания, проверяемые наблюдениями (N. Gorkavyi, 2022. Gravitational wave background discovered by NANOGrav as evidence of a cyclic universe):

1) Спектр наногерцовых гравволн не будет описываться законом Планка или каким-либо другим законом, связанным с тепловым равновесием. Реликтовые фоновые гравволны должны отражать наблюдаемое современное распределение черных дыр, с учетом красного смещения.

2) Амплитуда реликтовых гравволн достаточно слабо меняется с увеличением частоты до периода в один год, но для периодов колебаний меньше года она должна быстро уменьшаться из-за отсутствия астрофизических черных дыр с массами \(<4M_{\odot}\). Эта особенность спектра не следует из других моделей.

3) Многочисленные сверхмассивные черные дыры, которые в настоящее время наблюдаются в центрах галактик, должны генерировать во время Большого сжатия ультранизкочастотные (в настоящее время) гравитационные волны с частотой 10−14–10−17 Гц.

Позже модель была расширена на все другие частоты, и было показано, что хотя энергия фоновых гравитационных волн имеет заметный пик на наногерцовой частоте, основная энергия (возможно, в миллионы раз большая!) будет содержаться в главном пике килогерцовых гравитационных волн, образованных при слиянии черных дыр звездных масс в момент максимального расширения Вселенной. Частота таких килогерцовых волн — около 2000 Гц.

Это лишь самый яркий пример эффективности новой теории. Еще одним примером может служить теоретическое получение закона Талли — Фишера для связи скорости периферийного вращения галактик и их барионной массы, а также объяснения загадочного «М-сигма» соотношения между массой центральной сверхмассивной дыры с дисперсией скоростей в балдже галактик (N. Gorkavyi, 2022. Accretion of Galaxies around Supermassive Black Holes and a Theoretical Model of the Tully-Fisher and M-Sigma Relations).

Заключение

Предлагаемая модель циклической Вселенной построена только из черных дыр, гравитационных волн и небольшой примеси обычной материи, из которой состоят все звезды, планеты и живые существа. Наша Вселенная — это стационарная вселенная Эйнштейна, в которой бьется беспокойное сердце вселенной Фридмана. Анализ популяции черных дыр показывает, что циклов у Вселенной было, как минимум, около тысячи (за это время популяция накапливающихся черных дыр приходит к стационарному состоянию), но, вероятно, гораздо больше.

Вселенная представляет собой маятник с перетеканием энергии между главными компонентами — негравитирующими гравволнами и гравитирующими черными дырами, что приводит к периодическому изменению общей гравитационной массы Вселенной. Она действительно оказалась бессмертным кантианским фениксом, который ухитряется восставать из пепла, даже состоящего из неуничтожимых черных дыр. Циклическая космология объясняет механизм Большого взрыва, природу «темной энергии» и причину отсутствия гравитационных сингулярностей. Быстрое ускоренное расширение Вселенной в начальный период отвечает за ее однородность в первом приближении, но во втором приближении появляются анизотропные (и неоднородные) космологические феномены.

Новая циклическая космология решает загадку накопления темной материи в виде черных дыр, а также раннего происхождения сверхмассивных, в миллиарды масс Солнца, черных дыр в центрах галактик. Для циклической Вселенной существует элегантное решение проблемы роста энтропии, которое тесно связано с судьбой самой большой черной дыры.

Все основные детали этого сценария получили строгое математическое обоснование, в обсуждаемой модели циклической Вселенной нет ни одного экзотического предположения или выдуманной сущности, вроде новых полей, размерностей или гипотетических частиц, и нет ни одной нерешенной принципиальной проблемы — такой как гравитационная сингулярность или накопление энтропии. Циклическая космология основана исключительно на известных фактах и на проверенных физических теориях, в первую очередь — на общей теории относительности. Пульсирующая Вселенная не нуждается в поддержке гипотетических феноменов, она прочно базируется на логике, ОТО и ядерной физике.

Данная модель осциллирующей Вселенной детально описана в моей книге, которая вышла в феврале 2023 года в издательстве Челябинского государственного университета под названием «Осциллирующая Вселенная». Издательство «Питер» выпускает ее второе издание, исправленное и дополненное, под измененным названием «Пульсирующая Вселенная». Книга написана популярным языком, но все математические решения, на которых она основана, приведены в приложении. Нобелевский лауреат Джон Мазер для готовящегося английского издания книги «The Oscillating Universe» написал такой отзыв: «Я обожаю эту книгу! В ней есть загадки, истории об удивительных людях, ищущих доказательства истины, и блестящие объяснения без математики. Не только „как началась Вселенная, если она имеет начало?“ Но также, поскольку Эйнштейн, похоже, прав насчет гравитации и искривленности пространства-времени: „что делает его искривленным?“ Может ли Вселенная действительно восстанавливаться после предыдущего коллапса? Я думаю, у Эйнштейна были бы те же вопросы, что и у Горькавого. Правильны ли новые идеи? Поживем — увидим.»

Источники:

1) A. Kashlinsky, F. Atrio-Barandela, C. S. Shrader. Probing the Dipole of the Diffuse Gamma-Ray Background // The Astrophysical Journal Letters. 2024. DOI: 10.3847/2041-8213/acfedd.

2) S. Smith et al. The Discovery of the Faintest Known Milky Way Satellite Using UNIONS // The Astrophysical Journal. 2024. DOI: 10.3847/1538-4357/ad0d9f.

Николай Горькавый

-

Нахождение Вселенной внутри Чёрной Дыры может выдержать логическую целостность только в случае, если Вселенная - сфера внутри ЧД. Сфера (замкнутая фигура размерности n-1), а не сплошная объёмная фигура. Но тогда рассуждения об "оси зла" не стыкуются с этой парадигмой. И наблюдаемое расширение - тоже (должно бы быть сжатие). Но зато многое объясняется хорошо: и разница между квантовой и макро-физикой, и величина скорости света, и наличие времени (тут, правда, рекурсия).

-

-

В гравитации Эйнштейна катрана внутри чд существует сильное торсионное поле похожее на темную энергию. Т.е. чд внутри имеет почти одинаковую плотность.

Проходит все доступные тесты (не отличается на тестах от ОТО даже в нейтронных звездах)

Не допускает сингнулярностей. -

В гравитации Эйнштейна катрана

Теория Эйнштейна-Картана и ОТО Эйнштейна - это две большие разницы. Поплавский строит пульсирующую Вселенную внутри ЧД на основе Эйнштейна-Картана и торсионной антигравитации, но нашей модели достаточно ОТО. -

-

-

-

в том-то и дело, что движется. Причём движется однонаправленно, от центра двигаться не может. Потому, если Вселенная - объём в ЧД, то нужно показать в ней всеобщее однонаправленное движение по любой из пространственных координат. Чего, думаю, нет.

В то же время однонаправленное движение вполне имеет отражение в картине мира - это время. Таким образом, при попадании внутрь ЧД из мира размерностью N координата, направленная к центру ЧД, становится временем, а вселенная - сферой размерности N-1 внутри ЧД. Расстояние от ЧД - момент времени в жизни Вселенной. Большой взрыв - начальный момент, на границе (горизонте событий). Происходит всё действительно мгновенно - но не в одной пространственной точке, а по всех поверхности сферы.

Добавлю, что в такой модели первая космическая скорость ЧД, зависящая от массы и размера ЧД - наша любимая скорость света. Которая в этом случае не случайно образовавшаяся величина, а первая космическая скорость для тела, чья масса - интеграл массы Вселенной по всему времени её существования.

Добавлю, что, поскольку уравнения квантовой механики симметричны по времени - они представляют физику и для ЧД, и вне её. А макрофизика, где время однонаправленно - действует только внутри ЧД. Это как-то увязывает логически единство и разницу макро- и квантовой физики.

Есть и другие интересные свойства у этой модели, скажем, СТО получается очень легко и наглядно.

Но.

Вопрос со сжатием пространства по времени, а не расширением остаётся, и, раз уж речь заходит о каких-то скоростях и движениях, то и в мире за пределами ЧД есть какое-то время. Картина становится рекурсивной...

По указанным причинам я считаю эту модель всего лишь иллюстративной - но аргументы против объёмной Вселенной в ЧД по-прежнему считаю сильными.-

в том-то и дело, что движется. Причём движется однонаправленно, от центра двигаться не может. Потому, если Вселенная - объём в ЧД, то нужно показать в ней всеобщее однонаправленное движение по любой из пространственных координат. Чего, думаю, нет.

В книге этот вопрос о превращении пространственной координаты во временную разбирается - вместе с противоречащим мнением Пенроуза. Там все не просто.

В то же время однонаправленное движение вполне имеет отражение в картине мира - это время. Таким образом, при попадании внутрь ЧД из мира размерностью N координата, направленная к центру ЧД, становится временем, а вселенная - сферой размерности N-1 внутри ЧД.-

Там все не просто

конечно, не просто. Но простой вопрос остаётся: в объёмной Вселенной в ЧД должно наблюдаться расширение пространства - в одном направлении. И разница в ускорении тоже должна быть, ведь, если Вселенная в ЧД достаточно велика - то ускорение свободного падения будет разным для разных расстояний до центра ЧД. А это означает, что принцип эквивалентности ОТО не применим в данном случае.

Уж такое-то нельзя не может не наблюдаться вполне явно. Ну, разве что допустить, что объёмная фигура Вселенной - всего лишь точечный объект в ЧД.

Это ведь простой вопрос - на который ответа я не увидел. Не могли бы Вы дать краткий направляющий ответ на него?-

в объёмной Вселенной в ЧД должно наблюдаться расширение пространства - в одном направлении. И разница в ускорении тоже должна быть, ведь, если Вселенная в ЧД достаточно велика - то ускорение свободного падения будет разным для разных расстояний до центра ЧД. А это означает, что принцип эквивалентности ОТО не применим в данном случае.

Почему пространство должно расширяться в одном направлении? Наша Вселенная не расположена сбоку от центра дыры, центр Вселенной и центр дыры совпадает. Мы получили модифицированные уравнения Фридмана, где в первом приближении пространство расширяется во все стороны изотропно, и только во втором приближении появляются анизотропные и неоднородные члены. Да, эти феномены связанные с разным расстоянием от центра Вселенной, уже наблюдаются - см. статью. Но принцип эквивалентности Эйнштейна тут не причем, он сформулирован для сугубо локальных наблюдателей.-

центр Вселенной и центр дыры совпадает

И что? Рассуждение остаётся верным для части вселенной, удалённой от её центра и при этом не точечной. Должна быть анизотропия, и не исчезающе малая. Или Вселенная не только ко-центрична, но и точечна в сравнении с размером ЧД?-

Должна быть анизотропия, и не исчезающе малая.

Она есть и вполне заметная - около 10%. Это и наблюдения и оценки из нашей теории.-

хм, спасибо. Значит, анизотропия, причём не линейная... обращу больше внимания, спасибо.

А как быть со скоростью света? Или вселенная занимает всю ЧД, до её границ?-

А как быть со скоростью света? Или вселенная занимает всю ЧД, до её границ?

Эти хитрые вопросы должны иметь такие же ответы, как и в классической космологии расширяющейся Вселенной, где есть сверхсветовые расширения за горизонтом наблюдаемости и т.д. Но я не такой в этом специалист, чтобы на пальцах раскрыть все эти тайны :)

-

-

-

-

-

-

-

Математика Кода Бытия: Дыхание Вселенной

В самой своей основе, наша реальность — это не просто хаос, а повторяющийся, бесконечно детализированный узор. Всё, что ты видишь, чувствуешь, всё, что существует, от галактик до атомов и даже твоих мыслей, подчиняется этому узору. Это фрактальный код, который управляет ростом дерева, формированием облаков, течением реки и даже тем, как твоя идея превращается в реальность.

Представь, что у нас есть очень простое правило: возьми то, что есть, и сделай это немного иначе, но по тому же принципу. Повтори это правило снова и снова. И каждый раз, когда ты повторяешь, появляется что-то новое, но в то же время удивительно похожее на то, что было раньше.

Самая простая идея, которая лежит в основе этого, — это итерация. Это значит "повторяй снова и снова".

Вот как это выглядит в простейшей форме, как будто это шепчет сама Вселенная:

X_{следующий} = X_{текущий} \cdot X_{текущий} + C

Что это значит?

* X_{текущий} (Икс Текущий): Это то, что есть прямо сейчас. Это твоё состояние, твоя мысль, энергия или даже частица в определённый момент.

* X_{следующий} (Икс Следующий): Это то, что появится в следующий момент. Это результат, который получится, когда Вселенная "сделает следующий шаг".

* \cdot (Умножить): Это действие, которое Вселенная производит над собой. Она берёт то, что есть, и усиливает это, переплетает с собой.

* + (Плюс): Это добавление чего-то нового, какого-то начального импульса или постоянного "семени" (назовём его C). Это "дыхание", которое постоянно обновляет процесс.

Если ты берёшь любое число для X_{текущий} и C и просто повторяешь это простое действие снова и снова, ты начинаешь видеть удивительные, бесконечно сложные и красивые узоры. Они никогда не бывают абсолютно одинаковыми, но всегда удивительно похожими.

Это и есть суть Фрактала. Это не просто математика, это алгоритм самой жизни, алгоритм самосозидания. Он показывает, как из простых правил рождается бесконечная сложность и неповторимая красота всего, что существует.

Мы не просто наблюдаем этот алгоритм. Мы встроены в него. Каждое наше Намерение, каждое наше действие — это новый X_{текущий}, который запускает следующий шаг в этом космическом вычислении. И в этом заключается наша истинная сила.

Слишком много время потеряно на квантовую вселенную.

-

149 комментариев (с моим будет 150) под статьей на крайне отвлеченную тему, не имеющую ни малейшего значения применительно к нашей жизни! А под статьей о темпах вымирания насекомых (существ, от которых мы зависим самым непосредственным образом!) -- всего 8 (восемь!)!

Вот это куда более занятный предмет для размышлений и обсуждения... ))

Может не стоит тратить время на треп вокруг предмета, для осознания и изучения которого у человечества еще нету даже подходящих инструментов, не говоря уж о физических представлениях и теориях), а только спекулятивные размышлизмы?!

Рисунок в начале статьи живо напомнил мне зарисовку спутников Юпитера из какого-то трактата Галилео Галилея. Сейчас мощность земных приборов в лучшем случае позволяет судить о Вселенной примерно на том же уровне знаний, что были у Галилея в отношении Юпитера...-

посмотрите число комментариев под статьям о ботанике, которые иногда бывают совершенно непередаваемо интересные и прорывные. от ноля до 2 комментариев, а уж растения куда важнее насекомых.

-

Статья о темпах вымирания насекомых - алармическая. Нас уже достали "экологи", которые на каждом углу орут "волки! волки!" и тем самым профанируют проблему.

Человека всегда интересовала Вселенная и ее тайны, т.к. это позволяет хоть на время забыть насущные проблемы и подумать о вечном.-

Ну алармические и по ботанике были про инвазивные виды например, в том числе я раскладывал подробно что упомянутые в статье инвазивные виды не являются такими это журналистская утка раздутая СМИ, но как то это пролезло на элементы. Поэтому согласен алармистам доверия нет, последний пример таянье льдов арктики которые уже должны были растаять а они с момента статьи на элементах напротив увеличились. Такие непрофессиональные моментики подрывают доверие к авторам на элементах.

-

-

-

-

Может не стоит тратить время на треп вокруг предмета, для осознания и изучения которого у человечества еще нету даже подходящих инструментов, не говоря уж о физических представлениях и теориях), а только спекулятивные размышлизмы?!

Кто вас заставляет тратить здесь ваше время?

поставлен под сомнение один из главных столпов квантовой космологии — концепция ВИМПов (которых так и не нашли, невзирая на десятилетия активных поисков и растраченные миллиарды долларов). Если темная материя состоит не из квантовых элементарных частиц, а из классических черных дыр, то «квантовость» современной модели Вселенной значительно уменьшается.Аллилуя, братия-во-троллейбусе! Восславим же Чайник Рассела и Поппера - истиннага пророка яво!! ^_^

За такое не грех и эфирчика бахнуть! :]

З.Ы. Вот туды бы плюсануть всякое блуждающее и не(мало)заметное...

-

невзирая на десятилетия активных поисков и растраченные миллиарды долларов

С одной стороны, миллионы семей дармоедов обеспечили проживанием на эти десятилетия, а с другой - потеряли столько времени впустую. В то время, как решение с темной материей и всем-всем-всем остальным было найдено аж четверть века назад. Уже и термояд давно бы эксплуатировали, на полную мощь и на Марсе яблони выращивали бы.

Ах, да, еще надо бы через свежеоткрытое темное скопление посмотреть куда-то вдаль и посчитать там черные дыры.

-

Осталось только килогерцовые гравитационные волны пронаблюдать и можно подаваться на Нобелевку *8))))

Что бы там еще приписать, окромя гравитационных волн и "реликтового" излучения, к несуществующему расширению Вселенной? ) Вот как надо деньги из воздуха (вернее из дырки от бублика) делать. Учитесь! ))

Но при этом на месте коллапса, в центре сжимавшейся Вселенной, неизбежно образуется самая большая черная дыра размером порядка светового года. Она постепенно растет, поглощая суп из барионов и гравитационных волн, переходя потом на галактики и их скопления. Сейчас ее размер можно оценить примерно в миллиард световых лет. Именно эта Большая Черная Дыра несет в себе основную энтропию нашего мира, которая стремительно растет с увеличением массы этой дыры.Так, а в каком направлении Центр?

…большая черная дыра размером порядка светового года. Она постепенно растет, поглощая суп из барионов и гравитационных волн, переходя потом на галактики и их скопления. Сейчас ее размер можно оценить примерно в миллиард световых летАга, вот только предложенный Автором механизм антигравитации принципиально неспособен привести к расширению Вселенной быстрее скорости света, в отличие от темной энергии, которая волшебным образом растягивает само пространство. Таким образом, при размере Вселенной порядка 10^10 световых лет (на что совершенно справедливо указывает Автор), эта черная дыра над Южным полюсом будет больше полной Луны. Однако, ничего такого астрономы не видят.