Зеленые мартышки оповещают о воздушной опасности так же, как верветки

Восточноафриканские верветки издают три разных звуковых сигнала при виде леопарда, змеи и орла. Каждый сигнал запускает свою программу защитных действий. Предупрежденная сородичем о леопарде, верветка залезает на дерево, сигнал «змея» побуждает ее встать и оглядеться, сигнал «воздушная тревога» — вглядываться в небо или бежать в укрытие. У зеленых мартышек, обитающих в Западной Африке, есть похожие сигналы для леопарда и змеи, но до сих пор не был зарегистрирован сигнал, означающий угрозу с воздуха. Эксперименты, проведенные германскими приматологами в национальном парке Ниоколо-Коба в Сенегале, показали, что зеленые мартышки всё же обладают врожденной способностью подавать сигнал воздушной тревоги, похожий на соответствующий сигнал верветок. Подходящим стимулом для этого оказался жужжащий над головой дрон, хотя ни местные хищные птицы, ни сидящая на дереве модель орла не побуждают зеленых мартышек издавать какие-либо специфические звуки. Исследование показало врожденный характер и эволюционную консервативность сигналов об опасности, характерных для некоторых обезьян.

Для некоторых видов мартышкообразных обезьян (Cercopithecidae, см. Old World monkey) показано наличие дифференцированных звуковых сигналов, обозначающих разные виды опасностей (см.: Мартышки произносят фразы из двух слов, «Элементы», 21.05.2006). Больше всего данных собрано по трем сигналам («леопард», «змея» и «орел»), характерным для обитающих в Восточной Африке верветок Chlorocebus pygerythrus (рис. 1). У верветок есть и другие звуковые сигналы, но они хуже изучены. Верветки реагируют на каждый из трех сигналов специфическим и, по-видимому, адаптивным образом. В ответ на сигнал «леопард» они бегут к деревьям и залезают на них, сигнал «змея» побуждает их встать вертикально и осмотреться, сигнал «орел» — посмотреть вверх или бежать в укрытие (R. M. Seyfarth, et al., 1980. Vervet monkey alarm calls: Semantic communication in a free-ranging primate).

Многолетние исследования показали, что сигналы эти в основном являются врожденными, однако для их правильного применения и интерпретации юные обезьянки все же нуждаются в некоторой практике и даже в инструктаже со стороны взрослых. Детеныши часто ошибаются: например, они могут подать сигнал «орел» при виде падающего листа, а сигнал «леопард» — при виде слона. Взрослые, по-видимому, поощряют правильное использование сигналов и агрессивно реагируют на ошибочное, что способствует скорейшему усвоению детенышем правильного «словоупотребления» (T. M. Caro, M. D. Hauser, 1992. Is There Teaching in Nonhuman Animals?).

Чтобы разобраться в происхождении и эволюции тревожных сигналов обезьян, исследователи из Германского приматологического центра в Гёттингене (German Primate Center) изучают звуковую коммуникацию у зеленых мартышек Chlorocebus sabaeus. Этот вид родственен верветкам, но обитает в другом регионе. Исследования ведутся в национальном парке Ниоколо-Коба на юго-востоке Сенегала.

Многолетние наблюдения за естественным поведением обезьян и эксперименты с моделями леопарда, змеи и орла показали, что у зеленых мартышек есть сигналы «леопард» и «змея», похожие на соответствующие сигналы верветок (T. Price, J. Fischer, 2014. Meaning attribution in the West African green monkey: influence of call type and context).

При этом сигнал «орёл» зарегистрировать не удалось. Ни местные хищные птицы, ни модель орла, посаженная на дерево, никак не комментируются зелеными мартышками. Возможно, это связано с тем, что охотящийся на верветок боевой орел (Polemaetus bellicosus) редко встречается в Ниоколо-Коба, а другие пернатые хищники, судя по всему, не представляют для мартышек серьезной опасности.

Новое исследование германских приматологов, результаты которого опубликованы 27 мая в журнале Nature Ecology & Evolution, показало, что у зеленых мартышек все-таки есть сигнал «орел», хоть они им и не пользуются в повседневной жизни. Есть у них и адекватная поведенческая реакция на угрозу с воздуха, опять-таки не используемая в обычной жизни.

Нужно было только подобрать правильный триггер. Им оказался квадрокоптер модели Yuneec Typhoon Q500 4K. Пока один исследователь управлял дроном, заставляя его летать кругами над группой мартышек на высоте около 60 м, двое других записывали издаваемые мартышками звуки при помощи высокочувствительных направленных микрофонов.

Эти звуки сильно отличались от записанных ранее сигналов «леопард» и «змея». Отличалась и поведенческая реакция: многие животные при виде дрона начинали прятаться, как это делают верветки при виде орла.

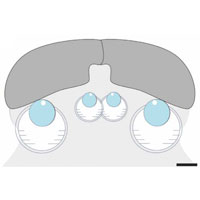

В общей сложности удалось записать 3018 звуковых сигналов, изданных при виде дрона 80 мартышками. Эти звуки сравнивались с другими сигналами зеленых мартышек и верветок по 12 признакам, отражающим длительность, распределение частот и амплитуд и другие характеристики сигнала.

Рис. 2. Сравнение тревожных сигналов самок верветок и зеленых мартышек по некоторым количественным характеристикам. У самцов картина в целом такая же, но чуть более размытая. a — продолжительность в миллисекундах, b, c — характеристики частотного спектра («центральная частота» и «доминирующая частота»), показывающие, что в сигнале воздушной тревоги больше низких нот по сравнению с сигналами «леопард» и «змея», d — диапазон частот (разница между самой высокой и самой низкой частотой). Рисунок из дополнительных материалов к обсуждаемой статье в Nature Ecology & Evolution

Расчеты подтвердили, что сигнал, издаваемый зелеными мартышками при виде квадрокоптера, отличается от сигналов «леопард» и «змея» и очень похож на сигнал «орел», характерный для верветок (рис. 2).

Исследователи также проверили акустическую память зеленых мартышек, проигрывая звук квадрокоптера из динамика, расположенного на земле. Тестировались животные, видевшие до этого квадрокоптер от одного до трех раз. Оказалось, что даже если мартышка видела квадрокоптер лишь однажды, она запоминала, как он жужжит, и начинала вглядываться в небо при его звуке (хотя звук шел не сверху, а сбоку). Некоторые животные прятались, а кое-кто издавал сигнал воздушной тревоги. Ничего подобного не наблюдалось при проигрывании контрольных звуков (жужжание пчел, пение цикад, шум генератора).

Следовало бы также проверить реакцию зеленых мартышек на запись их собственного сигнала «дрон», но авторы, по-видимому, еще не успели этого сделать.

Таким образом, зеленые мартышки, практически не сталкивающиеся в своей жизни с реальными угрозами с воздуха и не боящиеся местных хищных птиц, при виде незнакомого летающего объекта издают звуковые сигналы, похожие на сигнал «воздушной тревоги» верветок (для которых орлы представляют реальную угрозу). Ясно, что данное поведение нельзя объяснить социальным обучением. Это не культурная традиция, а врожденная поведенческая реакция, скорее всего, унаследованная от общих предков с верветками. Из этого следует, что специфические тревожные сигналы у мартышек не только являются в основном врожденными (вокальное обучение не играет большой роли в их формировании), но и отличаются высокой эволюционной консервативностью (медленно меняются в ходе эволюции).

Исследование также показало, что мартышки легко запоминают новые звуки и адекватно интерпретируют их смысл (вспомним, что мартышки, один-единственный раз видевшие квадрокоптер, всматривались в небо и прятались, заслышав из динамика знакомое жужжание). Известно также, что мартышкообразные обезьяны способны правильно интерпретировать сигналы тревоги, подаваемые другими животными, хоть и не совсем понятно, в какой мере эта способность врожденная, а в какой — выученная (M. D. Hauser, 1988. How Infant Vervet Monkeys Learn to Recognize Starling Alarm Calls: The Role of Experience). По-видимому, в эволюции приматов развитие хорошей акустической памяти и умения интерпретировать разнообразные сигналы предшествовало развитию сложного и пластичного вокального репертуара.

Источник: Franziska Wegdell, Kurt Hammerschmidt, Julia Fischer. Conserved alarm calls but rapid auditory learning in monkey responses to novel flying objects // Nature Ecology & Evolution. 2019. DOI: 10.1038/s41559-019-0903-5.

См. также:

1) Мартышки произносят фразы из двух слов, «Элементы», 21.05.2006.

2) Светлана Бурлак. Как люди смогли договориться, что каким словом называть?

-

То, что не проверили реакцию на повторение алармистких звуков, вызывает вопросы. Может быть проверили и никакой реакции не было, но решили не писать про это?

Далее, чем жужжащий предмет, ничем не напоминающий орла и птицу вообще, пробуждает у мартышек "генетическую память" об опасности орла? Да еще и заставляет заговорить определенными звуками из "памяти предков"?

Другие птицы у них не вызывают страха, а квадрокоптер, значит, вызывает. И если принять на веру вывод о врожденности этого страха, то этот страх перед именно жужжащими зависающими штукенциями, но никак не перед орлами.

Далее, читаем в вики про Ниоколо-Коба:

"Около 330 видов птиц, среди которых: аравийская большая дрофа, боевой орёл, венценосный журавль, орёл-скоморох, кафрский рогатый ворон".

Боевой орел все же есть и "редкость" его не является достаточным аргументом за чистоту эксперимента.

Уровень исследования и аргументации просто поражает. Надо было объяснить покупку дрона, что ли....-

чем жужжащий предмет, ничем не напоминающий орла и птицу вообще, пробуждает у мартышек "генетическую память" об опасности орла

Очевидно, что месторасположение дрона совпадает с месторасположением хищной птицы. Вроде бы это хорошо раскрыто "виде падающего листа".

Возможно также мартышки более слепые и аутичные, чем верветки. Конечно хорошо бы проанализировать и сравнить больше факторов.-

В заметке упомянуто, что эти зеленые мартышки не испытывают давления со стороны воздушных хищников. Так что не удивительно, что реакция "опасность с неба" у них притупилась и проявилась только на испуг от незнакомого шумного дрона в небе.

-

Сейчас нету давления от такого рода хищников, но возможно эпизодически оно появляется, потому как поддерживающий отбор для весьма тонкого врождённого механизма обязан быть из-за его , вероятно, большой генетической\регуляторной стоимости.

-

Еще бы кто-нибудь объяснил, в каком гене запрограммирован страх, и в каком связанном гене (и каким образом он строит нейросеть с "врожденным" визуальным архетипом угрозы) запрограмирован акустический сигнал на архаичную угрозу.

-

Вот для процесса образования конечностей и органов известен генный механизм, запускаемый Hox-генами.

А известен ли генный механизм, формирующий нейронные сети?

Насколько я понимаю, нет.

Даже для нейронных сетей, отвечающих за самые простые инстинкты, неизвестен генный механизм, создающий такую сеть.-

С Hox-генами вроде сложнее получилось. Их представляли как причину локализации частей тела и частей органов, а оказалось, что они лишь часть многозвенной системы, и их экспрессия приобретает контраст в некоторых случаях уже после формирования отделов... Тем не менее, они также указывают на материализм в формировании тела животного, безусловно.

-

-

-

Например "аксональное наведение" вполне изучается. Хоть и скорее всего нету уникальных сигнальных молекул именно для такого дела или их мало, но реакция на одинаковые сигнальные молекулы может сильно различаться в зависимости от стадии роста и от интерференции с другими веществами, в т.ч. с генетически определёнными кусками небелковых РНК. Соответственно, область мозга специализирующаяся на звуковых сигналах уже не вызывает удивление? Структуры отвечающие за местоположение в пространстве на поверхности тоже не вызывает удивление? ("Нейроны места") Протяжка аксонов из глаз в супрахиазматическое ядро, например, тоже не вызывает удивление. Общность некоторых физиологических последовательных сокращений как у певчих птиц тоже не вызывает удивление? Так в чём проблема представить всё это в комплексе? Конечно полное исследование всех взаимодействий это трудоёмко, но ничего фантастического тут вроде не ощущается.

-

Представить очень даже легко. Воображение хорошее. Вопрос, когда это будет внятно описано, наподобие тех же hox-генов (хоть они и оказались сложнее, чем раньше думали)

-

Чтобы ответить на вопрос "когда?" вероятно требуется изучить социум, и его возможности различного плана (экономические, организационные, инт.возможности, верификационный обмен, возможности по адаптации знаний под систему образов более широкого круга неспециалистов) и сопоставить их с оценками по трудоёмкости задачи, хотя бы исходя из статистических и энтропийных закономерностей :) Может вообще никогда, как знать :(

-

-

-

"Общность некоторых физиологических последовательных сокращений как у певчих птиц тоже не вызывает удивление? "

Вы с понятием нейросеть знакомы в общих чертах? Вроде большой прогресс достигнут в этой области. А все доводится слышать про "сокращения нейронов"....-

Про "сокращения нейронов" я не писал. Нейроны сокращают мышцы, в какой-то последовательности, зачастую врожденной. Я про возможности врождённой передачи структур мозга, которые могут генерировать последовательности. Речь это ведь последовательность.

-

-

У Homo sapiens эту функцию выполняет информационная система распределенных нейронных сетей мозга:

«В структурном плане, полученные результаты четко указывают на существование распределенных нейронных сетей мозга, лежащих в основании обработки поступающей речевой информации»

Авторы обзора Штыров Ю. Ю. и Пулфермюллер Ф.,( MRC Cognition and Brain Sciences Unit, Кембридж, Великобритания)

http://www.zooton.net/ind12002.html

-

-

-

-

-

-

-

чем жужжащий предмет, ничем не напоминающий орла и птицу вообще, пробуждает у мартышек "генетическую память" об опасности орла? Да еще и заставляет заговорить определенными звуками из "памяти предков"?Ну это просто: в далеком прошлом в этих местах водились гигантские боевые жуки, наводящие ужас на мартышек. Но со временем в ходе длительных кровопролитных воздушных войн между жуками и боевыми орлами жуки были полностью истреблены, а численность орлов упала до критического уровня, не опасного для мартышек. Более того, орлы стали пробуждать в мартышках чувство симпатии и успокоения (ибо враг моего врага мне друг), что способствовало быстрому угасанию рефлекса воздушной тревоги при виде летающих объектов. Однако, след остался и актуализировался спустя тысячи лет экспериментом с жужжащими дронами :)

Есть еще версия о верветках-разведчиках в стане западных мартышек (что за Запад без восточных шпиёнов?), заваривших всю эту кашу, но это труднее доказать...

Уровень исследования и аргументации просто поражает. Надо было объяснить покупку дрона, что ли....Лингвисты определённого направления, а именно, те, которые идут от Н. Хомского утверждают:

"Язык – это отдельный модуль в мозгу, что это отдельная совсем способность, не часть общих когнитивных возможностей. Человек стал человеком тогда, когда произошла некая мутация, которая привела к тому, что в мозгу образовался, как они это говорят, Language Acquisition Device, Speech Organ"

Мозг и язык: врожденные модули или обучающаяся сеть?

Однако из исследования:

Детеныши часто ошибаются: например, они могут подать сигнал «орел» при виде падающего листа, а сигнал «леопард» — при виде слона. Взрослые, по-видимому, поощряют правильное использование сигналов и агрессивно реагируют на ошибочное, что способствует скорейшему усвоению детенышем правильного «словоупотребления»

Исследование также показало, что мартышки легко запоминают новые звуки и адекватно интерпретируют их смысл (вспомним, что мартышки, один-единственный раз видевшие квадрокоптер, всматривались в небо и прятались, заслышав из динамика знакомое жужжание). Известно также, что мартышкообразные обезьяны способны правильно интерпретировать сигналы тревоги, подаваемые другими животными, хоть и не совсем понятно, в какой мере эта способность врожденная, а в какой— выученнаяНеобратимость сенситивного периода: дети-Маугли - если упустить данный самой природой ШАНС ОБУЧЕНИЯ, то процессы развития могут исказиться или вообще стать необратимыми, проходить с невосполнимыми потерями.

Интересно: а, для изолированных детей обезьян - существует необратимость сенситивного периода - ШАНСА ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ?

-

Воспоминания о репортаже за круглом столом с участием Константина Анохина, Светланы Бурлак и Татьяны Черниговской.

Таким образом, задача заключается в том, чтобы соединить науку о мозге с наукой о разуме. Пока же между ними зияет концептуальная дыра, несмотря на ускоряющееся производство новых экспериментальных данных.

http://slovari21.ru/analytics/1015

Заполнил эту концептуальную дыру Юрий Павлов:

www.academia.edu/27052453/Сознание._Мир_и_разум._Самоорганизация_Процесс_самоорганизации

Узкие специалисты, конечно, доминируют в научных журналах и как пример их деятельности - размывание понятия культура - лишение ее сути.

Соединить науку о мозге с наукой о разуме без системщиков и последователей Вячеслава Борисовича Швыркова невозможно - доказывает Юрий Павлов.

Культура у животных

-

10.01.2025У шимпанзе из Боссу обнаружены сильные различия в эффективности колки ореховАлександр Марков • Новости науки

10.01.2025У шимпанзе из Боссу обнаружены сильные различия в эффективности колки ореховАлександр Марков • Новости науки -

20.04.2020Сообразительность снижает риск вымирания у птицАлександр Марков • Новости науки

20.04.2020Сообразительность снижает риск вымирания у птицАлександр Марков • Новости науки

-

09.10.2019Острова Кермадек — место культурного обмена у горбатых китовОльга Филатова • Новости науки

09.10.2019Острова Кермадек — место культурного обмена у горбатых китовОльга Филатова • Новости науки

-

23.09.2019Спад численности гавайских цветочниц привел к упрощению их песниАнтон Морковин • Новости науки

23.09.2019Спад численности гавайских цветочниц привел к упрощению их песниАнтон Морковин • Новости науки

-

01.07.2019За 3000 лет у чернополосых капуцинов сменилось несколько поколений каменных орудийАлександр Марков • Новости науки

01.07.2019За 3000 лет у чернополосых капуцинов сменилось несколько поколений каменных орудийАлександр Марков • Новости науки

-

03.06.2019Зеленые мартышки оповещают о воздушной опасности так же, как верветкиАлександр Марков • Новости науки

03.06.2019Зеленые мартышки оповещают о воздушной опасности так же, как верветкиАлександр Марков • Новости науки

-

27.05.2019Шимпанзе из Габона умеют колоть черепахАлександр Марков • Новости науки

27.05.2019Шимпанзе из Габона умеют колоть черепахАлександр Марков • Новости науки

-

02.04.2019Антропогенная нагрузка на экосистемы обедняет культуру шимпанзеАлександр Марков • Новости науки

02.04.2019Антропогенная нагрузка на экосистемы обедняет культуру шимпанзеАлександр Марков • Новости науки

-

30.01.2019«Культурная эволюция» усложняет песни горбатых китов, а «культурные революции» — упрощаютОльга Филатова • Новости науки

30.01.2019«Культурная эволюция» усложняет песни горбатых китов, а «культурные революции» — упрощаютОльга Филатова • Новости науки

-

03.12.2018Дрозофилы учатся друг у друга и хранят культурные традицииАлександр Марков • Новости науки

03.12.2018Дрозофилы учатся друг у друга и хранят культурные традицииАлександр Марков • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Верветки (слева) живут в Восточной Африке и подают три разных звуковых сигнала при виде леопарда, змеи и орла. Зеленые мартышки (справа) живут в Западной Африке. У них есть сигналы «леопард» и «змея», но, как считалось до сих пор, нет сигнала «орёл». Фото с сайтов wikimedia.org и igoterra.com